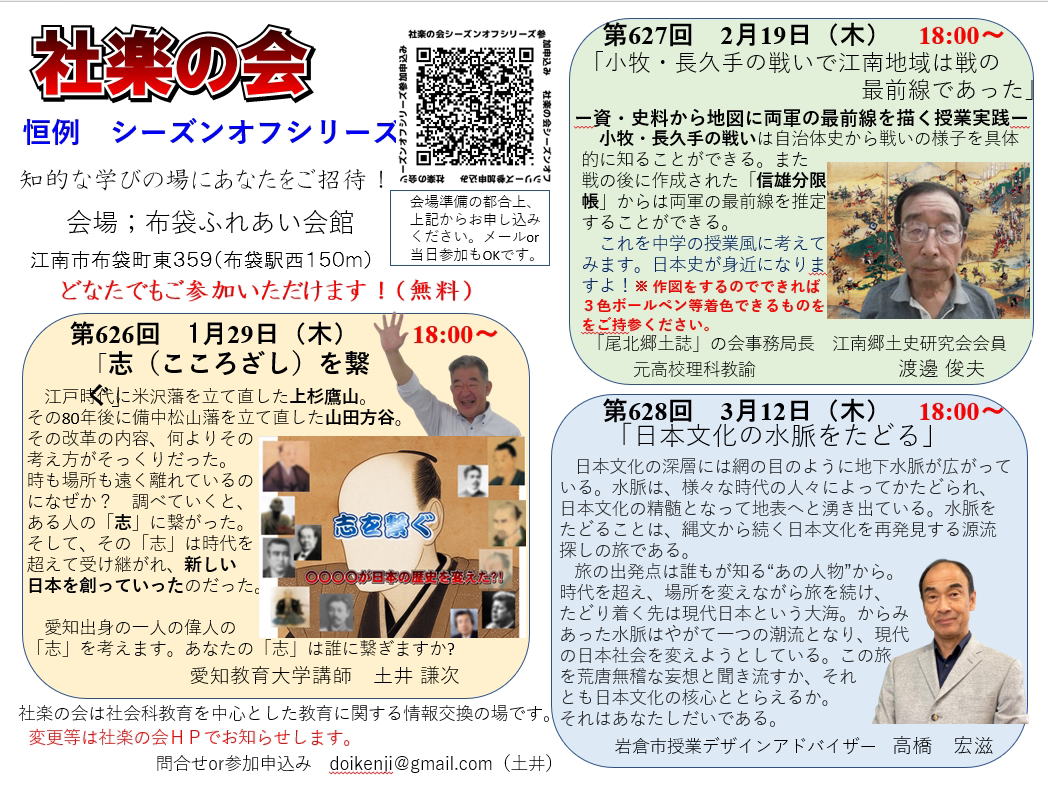

次回は 11月6日18時 布袋ふれあい会館

第1会議室

シーズンオフシリーズ 布袋ふれあい会館第3会議室

第621回 社楽の会報告 第620回 第622回へ TOPへ

報告者 土 井

2025年11月6日(木)、社楽の会 を 布袋ふれあい会館で開催しました 。

参加者は、土井、日佐先生(岩倉中)、髙木先生(犬西小)、舟橋先生(布袋小)、藤田先生(布北小)、奥村先生(岩東小)、高橋先生(岩倉市教委)、早川先生(名芸大)の8名でした。

次回は 11月6日18時 布袋ふれあい会館

第1会議室

シーズンオフシリーズ 布袋ふれあい会館第3会議室

1 ウェルビーイングの歴史の授業例(長良中学校)

おもしろい授業を見ました。中学校1年生「ユーラシアの動きと武士の政治の展開」

1441年の嘉吉の一揆で徳政令を勝ち取った土民は「おまえ達の借金の帳消しを認める」と言われたのを断った。なぜか?

何と、山城国全体の土民、町衆、貴族や武士の借金までなくす徳政を認め、それを実現させた。

このような授業を見たのは初めてだ。

話し合いを見ていて、私が感じたことを書くと・・・・

ChatGPTに尋ねました。「1441年の嘉吉の一揆で、徳政令を勝ち取った土民は「おまえ達の借金の帳消しを認める」と言われたのを断わり、「自分達だけでなく、山城国全体の土民、町衆、貴族や武士の借金までなくしてほしい」と要求し、結果実現しました。土民が、国全体の徳政を要求したのはなぜか?」

回答の後で、「中学生向けに、200文字ほどでまとめてください。」と頼みました。その回答です。

嘉吉の徳政一揆では、農民たちが「自分たちだけでなく、山城国に住むみんなの借金をなくしてほしい」と要求しました。なぜなら、当時は農民も町の商人も公家や武士も、互いにお金を貸し借りして生活が成り立っていたからです。一部の人だけが借金を帳消しにしても、結局また別のところから返済を求められてしまいます。そこで農民たちは、国全体の暮らしを立て直すために力を合わせ、大きな徳政令を実現させたのです。

これは、OECDの言うウェルビーイングの理念に近い。自分だけでなく、自分を取り巻く周囲も幸せにならないと持続可能性が下がる。それを、15世紀の日本で体現されていたのがすごい!

1月29日に、江戸の藩政改革を取り上げるが、改革が成功した藩は「領民の幸せが藩主の務め」的な発想で、まさにウェルビーイングを目指していた。江戸時代、恐るべし!

2 岐阜市立長良東小学校中間研究発表会 塚本先生の授業

さすが長良東小。豊富な取材に基づいた、人の願いを扱う伝統の授業が生きていた。

今回は、2つのスーパーの違いから、働く人の願いと工夫を探るもの。興味深い。

3 岐阜市立青山中学校 研究発表会

公民「地方自治と私たち」の5/6、6/6を2時間続きで参観した。

テーマは「ぎふ長良川花火大会」をどうしていくのか?

ぎふ長良川花火大会は、私も子供のころからよく訪れていた。コロナ後は、やや小規模になったとはいえ、2億円かかっている。現在は有料席(4000円)を設け、費用の半分はまかなっているが、残りの費用、道路の混雑、ごみ問題など、課題が山積している。

5/6では、「持続可能な大会として未来に残すには、私たちはどうかかわるか?」

6/6では、「持続可能な花火大会とするために、市に予算の使い道を提言しよう」というもの。共に、市の担当者がゲストで来ていた。

6/6時

4 長良西小学校

「米作りのさかんな地域」を見ました。

5 岐阜市立陽南中学校中間報告会 予告

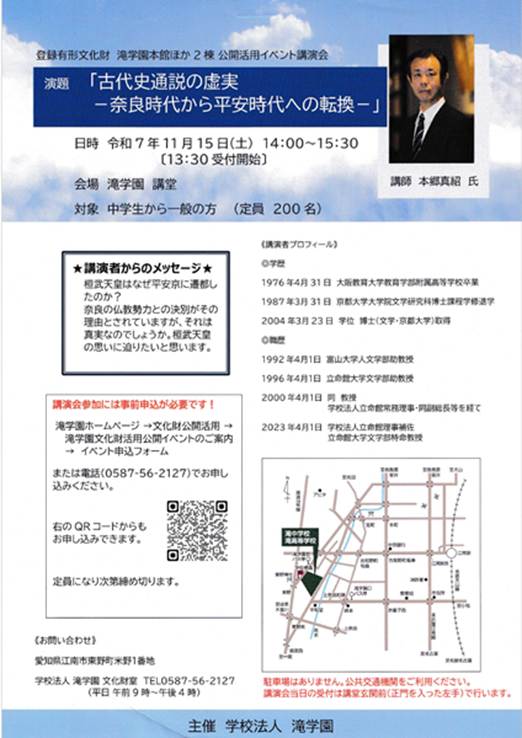

6 「古代史通説の虚実―奈良時代から平安時代への転換―」11月15日14時から滝学園講堂