7-1

L2におけるexpositoryテキスト読解プロセスの特徴

奥村信彦(長野県屋代高等学校)

1.目的

奥村(2000)は、日本人高校生にexpository とnarrativeの英文テキストを読ませ、その直後に課したリコール・テストのプロトコルを分析するなかで、narrativeテキストを読む際の読者はplotの展開を忠実に追っているのに対し、?expositoryテキストを読む際の読者は記述されている順に情報を追いつつ、同時にテキストの持つ論理構成に注目する傾向があること、また、?優れた読者は、主題に注目し、主題が理解できれば例証部分についてはそれほど注視せず読み進める可能性があることを指摘している。

本研究はプロトコルの量的分析により??について詳細に検証を試みることを目的とする。

2.方法

(1)対象:高校3年生42名

(2)方法:被験者にexpositoryの定義にもとづく典型的な英文テキストを読ませた直後に日本語でリコール・テストを課し、そのプロトコルを分析した結果を報告する。

7-2

第二言語習得における動詞の過去形の分析-形態論と意味論の関連性ー

森 暢子(名古屋明徳短期大学)

第二言語(L2)習得については音韻論、形態論、語意論、統語論、意味論とさまざまな分野にわたって研究されている。また、コミュニケーション能力や心理的要因も関連がある。母国語または第一言語(L1)との関係も関心を集めるところであり、普遍文法(Uni-versal

Grammar)が第二言語習得でどう機能するのかは新しい研究課題である。年齢との関係では臨界期についても研究されているが、これは脳の発達にまで話が及び複雑なものとなっている。

そして、これらの研究で得られた結果を考慮して教授法を考えることも必要である。このように、第二言語習得についての研究は多岐にわたっている。また、それぞれの分野どうしを関連付けることも必要とされている。今回研究のテーマとして取り上げたのは動詞の過去形の習得である。

特に、形態論と意味論の関係について分析していく。動詞の過去形という形態素を習得していくとき、どういう意味論的特徴をもった動詞から習得していくのかを、いろいろな言語を母国語または第一言語としている英語学習者の発話や記述のデータをみて分析していく。分析内容は、一つは、異なる母国語または第一言語を話す英語学習者の間に違いがみられるのかそれとも共通点はあるのかということである。もう一つは、学習者の年齢による違いはあるのかまたあるとしたらどういうものかということである。この場合、英語を母国語として習得している子供の発話とも比較して、年齢の低い英語学習者との類似点はあるのかということも検討していく。

7-3

ライティングを容易化するプロセスに関する研究─ライティング・プロセスの違いは学習者の「書き易さ」に影響を与えるか─

小林志げ子(信州大学大学院)

1 目的

実践的コミュニケーション能力のひとつとしてのライティングには、電子メールなどで「書いたものをそのまま発する」という場面が多い今日、スピーキングと類似した能力が求められている。また発信するためにテキストやメッセージを「読む」、「聞く」という面では、リーディングやリスニングとも関連した能力である。しかし、他の3技能を統合化した中で行われる、コミュニケーションとしてのライティング活動(Communicative Writing)については、WhiteらがProcess Approach to the Writingを提唱しているが、どのようなプロセス(手順)を経ることにより、学習者は「書くこと」を「容易だ」と感じるかということについては、十分に明らかにされてはいない。

本研究では、ライティング・プロセスに焦点をあて、学習者の感じる「書き易さ」とそのproductsとの関連について検証を行う。

2 方法

(1)対象:高校1年生1クラス(発表者担当)40名 及び同学年1クラス(協力者)40名

(2)方法:ライティングのプロセス(手順)に変更を加え、学習者の感じる「書き易さ」が異なるか、学習者に自己評価させる。また学習者が「書き易い」と感じたプロセスでのproductsの「内容(質)」、「量」について調査する。

7-4

発音カナを使った英単語発音指導 --づ篭音記号を日本語に翻訳:カナ発音アルゴリズムー

瑞里建哉(中根英登:塾講師)

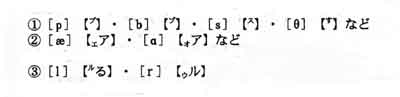

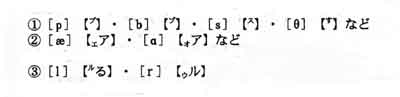

小学校で総合的な学習の時間が導入され、小学校での英会話教育への道が開かれた。アルファベットや発音記号をまだ知らない児童に対し、カナで英語の発音を指導する方法を提唱する。

従来のカタカナ英藷の問題点は、①子音のみの発音ができない、②母音の弁別ができない、に集約される。①は上付き文字、②は下付き文字の使用によって克服できる。また③lとrの弁別については、基本形を以下のように表記する。

全ての発音記号を弁別したリスト(発音カナ)、および、子音と母音を組み合わせた英語版五十音表(カナ発音アルゴリズム)を公表する。

小学生用の英和辞典では、必ず発音がカナで書かれている。ならば弁別的に不完全なカタカナ英語を、発音を表記する記号として完全なものにしたい、との動機から発音カナとカナ発音アルゴリズムは生まれた。再帰性を満たしており、発音記号を発音カナに変換した後、発音カナを元の発音記号に戻すことのできる弁別機能を達成している。

フォニックス指導法と組み合せば、小学生が楽しく、しかも英語が分かると納得させる授業を展開することができる。

7-5

不定詞節を伴う形容詞補文三題

足立貞夫(静岡県立袋井商業高等学校)

形容詞がto不定詞節を伴う統語構造は7種類に分類される。これら7つの英文は表層構造上は同じであり、次のように列挙する。

1. Bob is splendid to wait. 2. Bob is slow to react.

3. Bob is sorry to hear it. 4. Bob is eager to please.

5. Bob is easy to please. 6. The food is ready toeat.

7. It is important to be accurate.

例文1から4までにおいては、主節の主語(Bob)は同時に不定詞節の主語でもある。従って、不定詞の動詞が他動詞ならば、常に直接目的語を不定詞の中に有しなければならない。例えば、もし例文1の自動詞waitを他動詞buildに置き換えるならば、例文1はBob

is splendid to build this house.という英文になる。

一方、例文5から7までのタイプに関しては不定詞の主語は特定化されてはいないが、文脈からしてどのような主語が意図されているかは明らかであることが多い。これらのタイプはそれぞれforを主語に先行させて挿入することも可能である。

小誌では書面の制約上或いは意味上見紛いがちと思われるような例文1、4そして5の三つのタイプに関して考察すると共に、高等学校教材(5種類、15冊)に現れるそれらの統語法に就いても逐一関連比較並びに分析を試みる。

7-6

テキスト・マップの提示条件が読解リコールに及ぽす影響

滝沢雄一(神戸市立工業高等専門学校)

テキスト・マッピングとは、「文章中から要点と思われる部分を抜き出し、文章の構成がわかるように、箱型、円、線などを用いて、文章全体の内容を図式化すること」である。テキスト・マッピングによって読解後のリコールが促進されたことが報告されている(Tang1992,

滝沢2000)。

本発表では、公立高専1年生を対象に、読解の際に(1)教師が描いたマップを見た場合、(2)教師の描いたマップ中の空欄を埋めてマップを完成させた場合、(3)読み手が自らマップを描いた場合、の読解後に行われたリコール・テストの成績の差異を調べ、3つの提示条件がリコールに及ぼす影響を検証する。

【引用文献】

Tang, G. (1992). The Effect of graphic representation of knowledge structures

on ESL reading comprehension. Studies in Second LanguageAcquisition, 14,

177-196.

滝沢雄一 (2000). 「テキスト・マッピングがリコールに及ぼす影響」『中部地区英語教育学会紀要』第29

号37-44.

7-7

基本語彙の中学・高等学校における習得実態

松尾 眞志(市立和歌山商業高等学校)

コミュニケーション重視の英語教育が求められるいま、学習者が「話す」「書く」といった能的な活動を行うために必要な基本語彙への徹底した指導が切望されている.そこで、本研究では英語教育における基本語彙の中学、高等学校における習得実態を解明していった.中学、高等学校生へのアンケート調査と教師へのインタビューを通して、基本語彙は、中学校の教科書になるべく早い学年で取り扱う必要があることが検証された.

7-8

ビジネス英語の指導に生かすPortfolio

佐藤 夏子 (聖悪女子短期大学)

筆者は、1996年秋より、女子短大におけるビジネス英語の指導にPortfolioを採用してきた。授業では、教科書に従い貿易や取引に関するビジネス通信文の書き方、履歴書の書き方等を指導し、実際にワープロ、パソコンで作成させた。最初は、和文英訳の課題を与えたが、学生が慣れるに従って、状況や目的を設定し、オリジナルの文章を作らせた。第1段階:新しいChapterの内容説明、課題の説明 第2段階:First

Draftの Peer Reviewと質疑応答。次のChapterの指導(1)第3段階:次のChapterの指導(2)Peer Reviewを生かして作成したRevisionの提出、筆者はRevisionを添削して返却するという3段階を繰り返した。学生は、このRevisionを筆者の添削をもとに直してFinalを作成しDraftからFinalまでを順番に並べ、Reflection

Reportと共にPortfolioとして提出した。Reportの記述によると、3段階方式のビジネスライティングの練習により学生は達成感を覚えている。また指導者の立場からは、学生の成長の過程がわかり興味深い。