gaikokugokatsudou

平成23年度から本格実施される外国語活動、国の研修プランによると、平成22年度までに県で指導をうけた各小学校の中核教員が合計30時間の校内研修を行い、担任が主となって授業を行えるように準備をすることになっている。国から県へ行われた研修の内容をここに紹介したい。

2011年から実施される「外国語活動」はどんなもの?

2011年から実施される「外国語活動」はどんなもの?

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(文部科学省中等教育局教科調査官 菅 正隆)講師資料より

「外国語活動」の目標は、次の3つ

① コミュニケーション能力の向上を図る。

② 言語や文化についての理解を深める。

③ 英語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことをめざす。

・あくまでも英語のスキル向上をめざすものではない。

・国語力の育成を含め広い意味での言語能力を赤める内容を設定。

・数値による評価はなじまない。

| 第1 目標 外国語を通じて,言語や文化について体験的に理解を深め,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り,外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら,コミュニケーション能力の素地を養う。 |

|---|

![]() (リンク)小学校新学習指導要領

(リンク)小学校新学習指導要領

教育課程上の位置づけ

小学校高学年において

・総合的な学習の時間とは、別に位置付ける

・教科と位置付けない。領域として扱う

・週1回(年間35時間)の実施

指導者

学級担任(学校の実情においては担当教員)を中心として、ALT等(留学生や英語に堪能な地域人材など)とのティームティーチングを基本とする

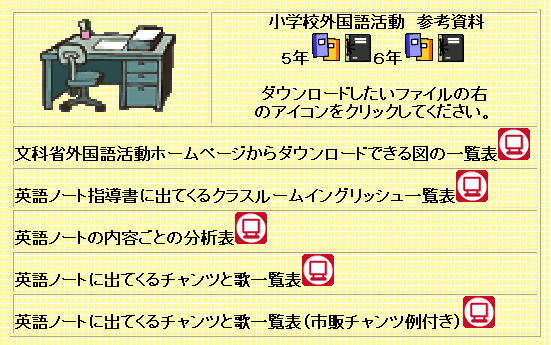

教材・教具

国において、教材及び教師用指導資料を作成。

「英語ノート」を5年6年の生徒全員に配布する。CD付き。

先生用マニュアルも配布する。

Webサイトを設置、ピクチャーカードなどがダウンロードできる。

電子黒板用ソフト、遠隔地用TV会議システムなど、ICTも活用する。

「英語ノート」は外国語活動が教科ではないので、教科書とは呼べない。

使用する強制力はなく、これを使ってくださいというスタンツ。

![]() (リンク)小学校外国語活動サイト

(リンク)小学校外国語活動サイト

![]() (ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 上の表に紹介した資料が取り出せます

(ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 上の表に紹介した資料が取り出せます

指導者の研修システム

H19 指導者養成研修会で、各県の指導主事を指導

全国をブロックにわけて、5日間実施(H19・20と実施)

H20 各県で、各小学校1名の中核教員の研修を実施+管理職研修も行う

中核教員の研修は、5日間25時間程度

中核教員の研修を受ける対象者=小学校のリーダー的な担任、各市の指導主事など

・中核教員の役割・・・各小学校で、校内研修を実施する

・管理職の役割・・・・・校内研修の運営をサポートする

H20・21 各小学校での校内研修は2年間で30時間程度(研究授業の時間も含めて)

内容 ・基本理念の理解

・研究授業(中核教員の公開授業、他の先生の研究授業を運営・助言)

・自己研修(方法の紹介、グループでの研修)

対象 高学年の担任だけでなく、全教員に実施ー校内で学びあう雰囲気が不可欠

1・2年、3・4年は今まで通り英語活動を実施してよいか?

1・2年は、学校裁量の時間ならよい。

生活科の時間にやるのはだめ。(法律違反)

3・4年も、同様に学校裁量の時間ならよい。

総合的な学習の時間に、スキル中心の英語活動(英会話など)は適切ではない。

総合的な学習の時間の国際理解では、「探究的活動・体験的な活動」はよい。

具体例は、新指導要領の解説に例示する予定。

どうしても1年から英語がやりたければ、「特区」にすればできる。教科として行うこともできる。

文字指導はどうなるか?

ローマ字指導は、小4から小3になる。(コンピュータ入力などもあり早めに実施)

アルファベットの導入は、小6になる。大文字・小文字のA~Zが見てわかる(認識できる)程度まで

フォニックスはでてこない。

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(琉球大学 大城 賢)講師資料より

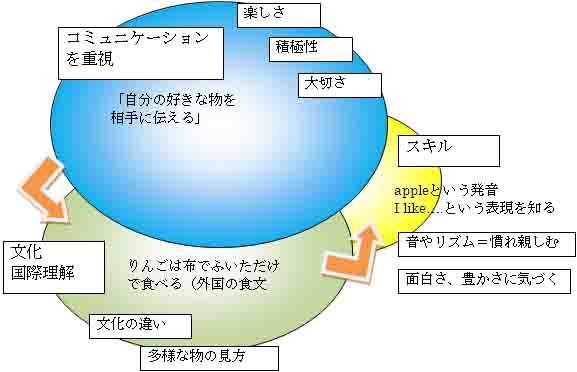

小学校外国語活動(目標・内容)をキーワードでひろうと

(1)コミュニケーションに関すること

①楽しさ ②積極性 ③大切さ

(2)文化に関すること

①文化の違い ②多様なものの見方

(3)言語に関すること

①慣れ親しむ 2面白さ、豊かさに気づく

今までは、 語彙・文法を先に教える → それから練習して、使う。

これからは、意味中心の活動をしながら → 言語形式に目を向けさせる

スキル面 How many pens are there in this box?

だけを教えるのではなく、

コミュニケーション面 How many brothers do you have. I have two. 友達に聞くわくわく感を大切にする。

そして、

国際理解面 How many colors are there in this rainbow? 世界には虹を7色と数えない文化もあることを知る。

などとの関わりももたせていく。

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(筑波大学大学院 卯城 祐司)講師資料より

「国際理解」のねらい

(1)第15期中央教育審議会答申(平成8年7月)

① 広い視野を持ち、異文化を理解するとともに、これを尊重しようとする態度や異なる文化を持った人々と共に生きていく資質や能力の育成を図ること。

② 国際理解のためにも、日本人として、また、個人としての自己の確立を図ること。

③ 国際社会において、相手の立場を尊重しつつ、自分の考えや意思を表現できる基礎的な力を育成する観点から、外国語能力の基礎や表現力等のコミュニケーション能力の育成を図ること。

(2)小学校英語活動実践の手引き

○ 国際理解は異文化を知ることだけにとどまらず、異文化を知ることを通して自国の文化を知り、さらに単に知識の習得だけを目的とするのではなく、行動する能力を習得することがねらいとされている。すなわち子どもが頭だけで学ぶのではなく、実践的な能力や資質、また、態度を育成していくことが求められているのである。

○ さらに、外国語によるコミュニケーション能力の育成が求められている。国際理解における「外国語会話」は、行動する能力を育成する上でも大きな役割を持ち、これあらの国際理解を進める上で、重要な要素となっている。

○ 小学校における「英語活動」のねらい

児童期は、新たな事象に関する興味、関心が強く、言語をはじめとして、異文化に関しても自然に受け入れられる時期にある。このような時期に英語に触れることは、コミュニケーション能力を育てる上でも、国際理解を深める上でも大変重要な体験になる。「英語活動」そのものが異文化に触れる体験となり、さらに、外国の人や文化にかかわろうとするときの手段として、英語を活用しようとする態度を育成することにもつながる。すなわち、言語習得を主な目的とするのではなく、興味・関心や意欲の育成をねらうことが重要である。

国際理解活動のための「4つのお願い」

① 話す言葉や文化が異なっても、相手を理解・尊重する態度を養い、コミュニケーションにおいては、相手を理解しようと努める態度を育成すること。

② 機械的なスキル学習に陥らず、子どもたちが出来ること・やれそうなことを体験的なコミュニケーション活動として取り上げ、成就体験を与えること。

③ 相手に自分のことを伝えたい気持ちを大切にし、身振り手振りも交えながら、自分の意思を表現しようとする行動力を養うこと。

④ 中学校以降に重点的に育てていくスキル習得の土台となる、異なる文化や言葉への幅広い興味・関心・理解を育てること。

国際理解活動の課題

○ 偏った国際感覚をもたない

○ 異文化の「異」を大きく見ず、「重なり」と共に、相対的に見つめる

○ 国の理解ではなく、人の理解。

○ コミュニケーションの障害となるステレオタイプを固定化・再生産しない。

○ 途上国に対するマイナスのイメージを増大させたり、自文化に対する優越感を強めない。

○ 様々な人々の文化や言語に関わる知識が理解を促す。

○ 多様な英語圏 World EnglishesとEnglish as a global language

○ 英語優越主義・英語帝国主義の懸念

その他、留意点

○ インタラクティブであること

○ 話す内容を持つこと

○ 即時性が大事

○ 相手との間合いを理解しながらコミュニケーションをとること

○ パタンプラクティスや暗唱ではなく、Information gapのある意味のある活動へ

○ 体験的・活動的な3つのFを fashion food festivalだけではだめ

○ 楽しさを追求するあまり、学習の深まりを欠く場合もある

○ 表面的な異文化理解や交流のみの活動に終わらない

○ クリスマスやハロウィンだけで終わらないこと

○ 小学校の先生は、外国語を積極的に使う日本人としてのモデル

○ 子どもの興味・関心を熟知した先生が創る英語活動

○ 「言語についての知識」を教える。「言語を用いる方法」を示す。それを「実際に使ってみる場」を与える

○ Best Method1は存在しない、あれこれと微調整が必要

○ 3Bを大切に Big smile, Big action, Big voice 表情を大きく変化に富んで、声は大きく、はっきりと

○ ヴァリエーションのある反応を

○ メリハリをもってリズミカルに 強弱、動静動、スピード、リズム、テンポ

![]() (ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 英語ノートに使われている国際理解の内容一覧

(ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 英語ノートに使われている国際理解の内容一覧

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(ブリティッシュ・カウンセル Chantal Hemmi)講師資料より

大人(教師)に教えるには

ストレスとウィークフォーム (Stress, Weakforms)が大事

/l/と/r/などミニマムペアで発音練習

子どもに教えるには

単語を無意味に提示して発音練習しても飽きてしまう。

ピクチャーカードを使った活動やチャンツの中で繰り返し音を聞かせて慣れさせていく。

キーワード、ジェスチャーゲームなどで、注目して何度も聞かせる

動作とドリルを組み合わせる。

意味とコンテクスト(文脈)を通して教える

Do's and Don'ts

Do's ① focus on context ② focus on meaning ③ drill in a meaningful way

Don'ts ① use writing fast ② isolate pronunciation and meaning ③ over-correct

なぜ、クラスルームイングリッシュが大切?

教室の中だけが、英語の世界

フルに時間を使って、英語に慣れさせたい。

授業スタート時のクラスルーム・イングリッシュ

ルーティーン(いつもの順番で英語で話す)

TPRを使ってゲーム

サイモンセッズゲームなどを通して、英語を聞かせて動かす。

いくつかの指示(命令文)を覚えよう

ほめる・訂正するを英語で

Excellent, Good, Wonderful, Fantastic, Super 大げさに元気よく

Give him a big hand. Very good. Well done.など、子どもの良い場面を見つけたら、即座にほめる

間違った答には、Noをなるべく使わず、ジェスチャーで示したり、Not quite, Not really, Try againなどで

授業の最後もクラスルームイングリッシュで

That's it for today. Stand up, please. That is the end of the English

class. See you next week. などとルーティーンを決めておく

Do's and Don'ts

Do's ① use gestures ② speak slowly ③ use simple English ④ Give examples

Don'ts ① explain only using words ② No all in Japanese, ③ No translation

④ difficult games and English activities

![]() (ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 英語ノート指導案に紹介されているクラスルームイングリッシュ一覧

(ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 英語ノート指導案に紹介されているクラスルームイングリッシュ一覧

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(静岡大学 白畑 知彦)講師資料より

小学校英語推進者はこう言う

言語習得の臨界期は15歳、もしくはもっと前であるから、早く外国語学習を始めなければ十分な能力は身に付かない。

発音は、中学では遅い、小学校から始めるべき。

外国語は、国際理解教育に役立つ

・・・だから、小学校から英語をやるべきなんだ。

第2言語習得研究から見ると、

たしかに学習者全員が、native-likeに近い能力を身に付けることができる臨界期は存在するようだ。

発音は遅いと外国語なまりが多くなってしまう。

しかし、公立小学校の英語学習で、英語能力はつくのか?

日本の状況は、第2言語習得環境(英語が話されている国で英語を学んでいる)ではなく、外国語学習環境(生活に英語はなく、授業でしか使わない)である。

この環境で、さらに1週間に1~2時間で、母語なみの言語習得は絶対に無理。

しかも、自律的学習(自宅学習=宿題)は、ゼロに等しい。

そもそも、臨界期を気にする必要はない。

なぜなら、母語話者と同程度の英語能力を身に付けることが要求されているわけではないから。

進むべき方向は

英語能力をつけること これを第1義的にしない

英語がぺらぺら話せる と考えるべきではない

発音が良くなる と考えるべきではない

小学校英語は、何を目標にすべきか?

ことばを通した多文化・異文化・自分理解教育

ただし、英語がよくできる人=国際人ではない

効果的な校内研修とは

効果的な校内研修とは

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(大阪府吹田市立千里たけみ小学校長 前田 都)講師資料より

私は英語が苦手、でも

今の子どもたちに、そんな思いをさせたくない。

耳から英語を入れ、世界にはばたく子を育てたい。

校内研修の第1歩

まずは、担当学年が授業をすること 学級担任とALT(JTE)との授業を実施

・・・担任の先生方が楽しそうに英語の授業に取り組む姿を見て、他の学年の先生も興味をもつようになる。

国際交流の機会に、コミュニケーションがとれる喜び、外国の人たちとふれあう楽しさ、日本のことを紹介する誇らしさを感じている生徒を見せる

・・・他学年の生徒も、興味をもつようになる。

子どもたちの楽しそうな顔を見て、他学年の先生方も興味をもつようになる。

校内研修の第2歩

組織に、外国語活動推進パート(教育研究委員会)を位置づける。

・・・各学年のレッスンプランの系統性をチェック

ALTとの打ち合わせ時間の確保

授業と研修

・・・先生のニーズに応じた研修を組んでいく。

校内研修の第3歩

教育研究委員会の組織において、外国語活動の取組を整理

・・・外国語活動のねらいを受け、各学年の目標を具体化

各学年の系統性を持たせるため、指導内容の精選・検討

校内研修の第4歩

研修の充実

・・・授業を見合う。検討の上、次回に生かす積み上げ

実践的英語を身につけ、自信を持って自分の授業を行う

参観日に外国語活動を行い、保護者にもアピール(チャレンジ精神で)

英語のできる保護者から、担任の英語力についてひとことあったりすると、へこむ。

・・・市教委でも初級・中級に分けての研修依頼

校内研修の第5歩

担任を中心とした外国語活動を目指して

・・・指導案をALT(JTE)おまかせ→担任がきちっと授業を仕組む

授業が最大の研修の場

・・・継続的に指導していただくアドバイザーがいると良い

先生方が自信を持つことができる実践的研修が必須

中学校の英語教師もともに研究する大切さ・中学校の先生に関わってもらう

・・・小学校外国語活動と中学校英語科の段差解消へ

ねらいはコミュニケーション

学校が元気になれる 子どもたちが活気づく外国語活動に

先生たちも、楽しく臨んで前向きに

必ずしも教員がエキスパートではない。でも、指導をする立場にある

・・・担任は、子どものことはもっともわかる立場、学級の中で果たす役割は大きい。

英語を話せるようになる研修は必要

・・・クラス指導での必要な範囲で 発音はALTの活躍で

担任は、コーディネイトすることが重要な役割

「教師ができないから子どもに教えられない」から

→「ALTなどをうまく使って子どもたちに学ばせていく場を作る。」へ

TTでのコミュニケーション活動

TTでのコミュニケーション活動

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(京都市教育委員会学校指導課指導主事 直山 木綿子)講師資料より

(1) 学級担任の役割

① 学級担任(HRT: Homeroom Teacher)が指導に関わる必要性

・小学校英語では,英語を聞いたり話したりするスキルを身につけさせることを第一のねらいとするのではなく,英語や世界に興味・関心をもち,英語を使って積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成することである。そのような態度は、実際に英語を使ったコミュニケーションの体験を通して育成される。

・児童に英語でのコミュニケーションを積極的に図らせるためには,児童にとって興味・関心のある活動を設定し,また,未知なる英語への不安を取り除くことが大切である。

・これらを実現させるには,児童一人ひとりのことをよく理解し,児童にとって身近な学級担任の存在が不可欠である。

② 英語活動における学級担任の役割

○ 学校で作成した指導計画を基に,教育課程全般の指導内容を加味し,学級の実態に合う指導案や教材などを作成する。

○ 英語を積極的に使うモデルとなる。

○ 児童の英語に対する不安を取り除く。

○ 保護者に英語活動のねらい,目標,学習内容等を知らせる。

(2)効果的なティームティーチング

複数の指導者がアイディアを出し合って学習設計をし,役割を分担して授業を展開することにより,多様でよりきめ細かい指導が可能になる。

① TTでの授業における学級担任の役割

○ 英語を積極的に使うモデルになる。(児童の代表役)

○ 児童と一緒に活動に参加する. (児童役)

○ ALTや児童に指示を出し,学級をコントロールし,授業を進行する。

○ 児童の指名を行う。

○ 児童のつまずきに適切な支援をし ALTと児童との英語のギャップを埋める。

○ ALTと児童とが良好な人間関係を築くことができるような手助けをする。

○ 授業の目標に沿った評価を行い,児童の学習意欲や自信を高めるような適切なフィードバックを行う。

② TTでの授業におけるALT(Assistant Language Teacher 外国語指導助手)の役割

○ 指導計画に沿って,学級担任に協力して活動を考え,教材を作成する。

○ ALTの国や地域の習慣や多様な考え方や発想などを児童に伝える。

○ 生きた英語を児童に聞かせる。

○ 児童の反応に臨機応変に英語で対応し,自然な英語の使い方や発音を指導する。

○ 授業の目標に沿った評価を行い,児童の学習意欲や自信を高めるような適切なフィードバックを行う。

○ 授業の振り返りをする。

③ TTでの授業を行う際の留意点

○ 授業中は,できるだけ ALTの英語を児童に聞かせるが,授業の組み立て,コントロールは学級担任が中心となって行う。

○ 授業前に打ち合わせをしておいたことでも,授業中に指導者は,常にコミュニケーションを図りながら,児童の学習の様子に臨機応変に応じた授業展開ができるように考えながら授業を進める。

○ 学級を2グループに分け,各グループを指導者が分担して指導するなど,学級担任単独の授業ではできないような学習形態をねらいに応じて取り入れるなど,多様な学びを可能にする。

○ 日ごろからALTとの人間関係を良好にしておくことが,効果的な TTにつながる。

④ AL Tとの授業準備と授業後の打合せ

○ 学級担任が授業の原案を作成し,活動例 .教材等について ALTからアドバイスをもらう。教材作成の手伝いを AI∬に依頼する。

○ 取り扱う言語材料や活動に応じたクラスルーム・イングリッシュの発音等の確認を ALTに依頼する。

○ 授業後,児童の学習状況や活動例・教材等について ALTと振り返りを行い,その結果を次時の授業展開や新たな教材開発に生かす。

○ 学級担任は,児童の健康状態など授業を一緒に進める上で知らせておくべき情報を ALTに事前に伝えておく。

⑤ 中学校英語専科教員との TTでの授業を行う際の留意点

○ 指導を始める前に,中学校の英語科とは違う小学校の英語活動の理念を理解してもらっておく。

○ 中学校での英語科の指導内容を考えながら,使用する言語材料を決めるアドバイスをしてもらう。

○ 児童にも理解できる表現をゆっくりとできるだけ多く使ってもらうように依頼する。

(3)効果的な授業のためのチェック・リスト例 (学級担任用)

| 場 面 | 項 目 | チェック |

|---|---|---|

| 授業前 | 1. 本時のねらいを ALTと共通理解しているか。 | |

| 2. 本時の展開を ALTと共通理解しているか。 | ||

| 3. 活動の進め方を ALTと共通理解しているか。 | ||

| 4. 前時までの様子を ALTと共通理解しているか。 | ||

| 5. 事前に伝えなければならないことをALTに伝えたか。(児童の様子・学校行事等) | ||

| 6. 児童の実態に応じた内容であるか。 | ||

| 7. 教材・教具の準備はできているか。 | ||

| 8. 教室掲示など教室環境は適切か。 | ||

| 9. その他 | ||

| 授業中 | 1. ALTと協力して授業を進められたか。 | |

| 2. できるだけ英語を使おうとしたか。 | ||

| 3. 聞き取れない、話せないなど支援が必要な児童に適宜指導ができたか。 | ||

| 4. 自分の得意分野を生かすことができたか。 | ||

| 5. 適宜児童をほめることができたか。 | ||

| 6. 児童をしっかり観察できたか。 | ||

| 7. 児童が安心して英語でコミュニケーションができるような雰囲気を作ることができたか。 | ||

| 8. 他教科での学びをうまく取り入れることができたか。 | ||

| 9. 突発的な事に対し適切な指導ができたか。 | ||

| 10. 時間配分はうまくいったか。 | ||

| 11. その他 | ||

| 授業後 | 1. 児童に対して適切なフォローアップができたか。 | |

| 2. ALTと授業について振り返ったか。 | ||

| 3. 観察結果を記録・整理したか。 | ||

| 4. 観察結果を記録・整理したか。 | ||

| 5. 次時に向けて、学習意欲を高める手立てを考えることができたか。 | ||

| 6. 授業の感想など、児童からの情報を集めることができたか。 | ||

| 7. その他 |

(4)授業の例その1・・・6年単元「将来、何になりたいの?」

① 歌で導入・・・ナンバーソング

1 2 3 4 5 6 7*

1 2 3 4 5 6 7*

1 2 3*

1 2 3*

1 2 3 4 5 6 7*

まずは教師の後について、徐々にスピードアップ(何度も歌える工夫を)

いろんな体を動かす活動へ展開

・*で手をたたく

・*にright, left, center, backなどの言葉を入れ、それに合わせて左右前後に動く

・数字を1つ消して、その数字を言わないで替わりに手をたたく

・数字をもう1つ消して、その数字の替わりに足を踏みならす

・数字をもう1つ消して、その数字の替わりに机をたたく などと難易度を高めていく

・指遊びを合わせて行う。親指と人差し指同士を合わせて四角を作り、交互にねじっていく

② 単語の導入・・・職業を表わすピクチャーカード(大)を黒板に貼りながら

ジェスチャークイズ

ALTや担任が、その職業のジェスチャーをして、子どもに答えさせる。

最初はカタカナになってる職業で、cook, singer, 徐々に teacher, bakerなど英語を導入していく。

firefighter(消防士)は、男ならfiremanでもよい、女はfiremanと言えない。

同様に、flight attendant , police officer など男女の区別のある語についても触れる。

(注、以後、担任へのワンポイントアドバイスを◎で示す。)

◎担任は、ALTが英語で指示した文の中のキーワードをとらえて、子どもにリピートすればよい。

ALTの英語を訳してしまってはだめ。

◎子どもの理解度がわかるのは担任、子どもの様子を見て、ALTに繰り返しを要求することも忘れずに。

③ 単語の練習・・・各グループに同じカード(小)を配って

かるたゲーム

ALTが読み上げた単語のカードを取る。

Classroom English

ゲームの説明・指示 Put on the desk. Picture up. Take the card.などALTの言った文のキーワードを担任が言う

ゲームの開始 Hands on your (head). と言ってから、単語を読む。( )の語をshoulder, back, knee,

ears, neck, noseと入れ替えていく。

ゲームが終わって How many cards do you have? O,1,2,3. (0点から3点の子、手をあげて。) 4? (4点の子?)・・・以下増やして

(枚数が少ない子へちょっと配慮。担任のポケットに入っている数と同じ子がチャンピオンなど、工夫して)

④ 単語の練習・・・ピクチャーカード(大)を貼り直して

グループ1 teacher, baker, doctor, baseball player, photographer (er, or アーがつくと人を表すんだ)

グループ2 pianist, artist (ist イストがつく場合もあるんだ)

などと、グループ化して貼り直して、ことばへの興味をもたせる。

日本語との違い、ことばの面白さは、ALTにとって気付かないこともある。担任(日本人)だからこそ気付くことがある。

⑤ 単語の練習・・・ピクチャーカード(大)を使って

シークレット・ワード・ゲーム

ルール=ペアになり、間に消しゴムを置く。ALTが言った単語を繰り返す(リピートする)。しかし、あらかじめシークレットワードを子どもたちに示しておいてその言葉を言ったら、リピートせずに消しゴムを取る。早く取った方が勝ち。

ただ、単語をリピートするだけの練習では飽きてしまう。飽きずに何度もやりたいと思える活動にする。

◎担任は、ゲームの間、机間支援にまわる。時には、指導者、時には、子どもの代表、時には、支援者になり援助を必要としている子に寄り添う。

⑥ 単語と基本文の練習・・・チャンツにしてリズミカルに

a doctor, a doctor

I want to be a doctor.

I want to be a doctor

when I grow up.

職業名を入れ替えて、何度も繰り返し、リズムで楽しみながら言わせる。

扱いたい言語材料にあわせて、オリジナルでチャンつを作ってみよう。

ALTに作ってもらうか、担任が作ってALTにチェックしてもらうとよい。正しいリズムになっているか、チェックが必要。

⑦ 単語と基本文の練習・・・歌で

Some day, some day

When I grow up some day,

I want to be a doctor, a doctor, a doctor.

I want to be a doctor when I grow up some day.

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(河内長野市立高向小学校教諭 梅本 龍多)講師資料より

(5)授業の例その2・・・5年単元「世界のこんにちは」

① 英語で自己紹介

まずはクラスの前で、ALTと担任が初対面のあいさつの様子を見せる。

「はじめまして」という日本語で話しかけ、通じないことを示し、英語でNice to meet you.ということを示す。

ALTに日本語のあいさつを教えてみることで、逆に子どもたちに英語のあいさつのしかたに気付かせる。

ビジュアルな物(実物や写真、コンピュータのプレゼンソフトの利用も)を使ってALTの自己紹介を聞く。

担任も子どもの側になって、ALTに興味を示し、ALTと子どもの間に入って人間関係を作る手助けをしていく。

② 単語の導入・・・各国を表わすピクチャーカード(大)を黒板に貼りながら

国旗のカードを使う。世界地図で位置なども確認させながら国の名前を教えていく。

(注)国旗の上下に注意をする。その国のネイティブの前で上下逆に国旗を示すのは失礼。イラストを入れておくと間違えないですむ。

③ 単語の練習・・・ピクチャーカード(大)を使って

キーワード・ゲーム

ルール=ペアになり、ALTが言った単語を繰り返す(リピートする)。しかし、あらかじめキーワードを子どもたちに示しておいてその言葉を言ったら、リピートせずに次のことを行う。ペアの片方が恐竜(手をCの形にする)、もう一人がチキン(手を平たくして、恐竜のCの中に差し込む)になり、キーワードを聞いたら、恐竜はチキンにがぶっとかみつき、チキンは逃げる。

④ 基本文の練習・・・チャンツを使って

A: Hello. Hello. My name is ( ).

B: Hi. Hi. My name is ( ). Nice to meet you.

A: Nice to meet you, too.

A: Hello. Hello. My name is ( ).

What's your name? What's your name?

B: Hi, Hi. My name is ( ). Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

様々な英語活動(歌・チャンツ、国際理解)

様々な英語活動(歌・チャンツ、国際理解)

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(鳴門教育大学准教授 兼重 昇)講師資料より

(1)パターンより本物のコミュニケーションを

あいさつ・・・いろいろな表現を出してほしい。

How are you? What's up? Good morning. How's it going? Nice to meet you.

How have you been? Hi. Hello. How's everything going?

ルーティーンになってる問答・・・みんな知ってるのに聞くのはおかしい。

What's the date today? It's November 15th.

What day is today? It's Thursday.

How's the weather today? It's sunny.

インフォメーション・ギャップがある(子どもが違う国の天気を調べてきて、それを聞く)なら自然だけれども

(2)TPRを使おう

英語の指示で体を動かす。

聞いて理解しているかどうか、体を動かす指示をしてみれば、理解できているかどうかがわかる。

(3)歌・チャンツで英語特有のリズム・イントネーションに慣れさせる![]()

5・6年で歌が使えるかどうか、子どもたちの実態に合わせて使ってみる。

どんな歌・チャンツを使うかは、担任の好み。テンポのある歌、ゆっくりの歌など

歌に動作を加えると良い。いろいろなバリエーションを使って。輪唱や替え歌にする工夫も。

(4)チャンツの作り方

単語レベルの繰り返しから入って、フレーズにしていくとよい。会話の流れのような文脈があると覚えやすい。

Cow, cow ( Cow, cow ) Cake, cake ( Cake, cake )

→ Do you like apples.? ( Yes, I do. Yes, I do. Do you like bananas.?)

No, I don't No, I don't.

シラブル数を同じにしないと、リズムがとりにくいので注意。

(5)歌やチャンツの教え方

何度も聴かす。(「○○という言葉が何回でてきたかな?」とクイズのようにするとよい。)

少しずつ口真似をさせる。聴きながら、もごもご言っていればよい。

徐々に言えるように練習していく。

カタカナの使用について

子どもが、聞いた通りに発話の手助けとして(発音を思い出すキーワードとして)聞こえたままに書くのはよいが、読ませるためにカタカナを使うのはだめ。あくまでも、耳から音をまず入れたい。

(6)ピクチャーカードについて

子どもに作ってもらうのもよい。・・・言葉と物の距離を縮めてくれる。

子どもに「嫌いな動物何?」と聞いて、ピクチャーカードに混ぜてみたりしても面白い。いろんな物の英語に興味を持たせるために。

学校にある教具を活用したい。(他教科のもの)

短期記憶できる数は、7プラスマイナス2という研究がある。5~7語くらいが新出として適当か。

(7)クイズを作ってみる

3ヒントクイズ・・・3つのヒントで絵を当てさせる。

第1ヒント It's an animal. / I am an animal. (大きな分類を言う)

第2ヒント It's black and white. / I am black and white. (色を言う)

第3ヒント It likes bamboos. / I like bamboos. (自由にもう1言)

というふうに決めておくと、子どもたちにも作らせることができる。=1つのタスクになる。

(8)ゲームに取り組ませる

ルールは簡単なものにする。

ねらいを決めておく・・・SMAPになっているか?

Sequence 授業の中で縦のつながりがあり、

Meaningfulness 活動の意味があり、

Amusing 楽しくて、

Purposefulness 目的をもった活動になっているか?

集中力ゲーム・・・ missing game, matching gameなど

(9)ドリルの工夫を

量より質を高めた活動にしたい。

・・・印象に残るシチュエイションで英語を使わせる

何度も触れさせて覚えさせる

(10)言葉の面白さから英語へ

漢字の「壱弐参・・・」をカードにしてみる。

カタカナになっている言葉(ピーマン、ゴム、ゲレンデ)は何語から来ているのか調べてみる。

漢字から興味を広める(海老エビ、海星ヒトデ、海豚イルカ、・・・や、蝶チョウ、蟻アリ、蚊カ、・・・など)

生活用語・・・子どもの身近にある言葉(メダカ、カブトムシの幼虫、・・・)

他教科からの知識の関連を持たせて(地図記号などを英語で言ってみる)

子どもが言いたい言葉を英語で教えてみる。

![]() (ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 授業で使える歌やチャンツの紹介があります。

(ダウンロードできるページへのリンク)小学校外国語活動参考資料 授業で使える歌やチャンツの紹介があります。

マイクロティ―チング(指導案作成・発表・指導助言、講評)

マイクロティ―チング(指導案作成・発表・指導助言、講評)

出典:「平成19年度小学校における英語活動等国際理解教育活動指導者養成研修」

(鳴門教育大学准教授 兼重 昇、大阪府教育センター 蛭田 勲、京都市教育委員会 直山 木綿子)講師資料より

(1)英語活動指導案(ひな形)

対象学年:

指導者:

単元名:

単元目標:

○

○

○

○

単元計画

| 時間 | ○目標・活動 | 言語材料 | 評価の観点 |

|---|---|---|---|

| 1 | ○ □□□□□□□□□ ・ ・ ・ |

○表現 □□□□□□□□□ ○語彙 □□□□□□□□□ |

○ □□□□□□□□□ |

| 2 | ○ □□□□□□□□□ ・ ・ ・ |

○ □□□□□□□□□ | |

| 3 | ○ □□□□□□□□□ ・ ・ ・ |

○ □□□□□□□□□ | |

| 4 | ○ □□□□□□□□□ ・ ・ ・ |

○ □□□□□□□□□ |

本時の展開

本時の目標:

○

準備物:

| 過程 | 児童の活動 | 指導者の活動 | 指導上の留意点(・) 評価の観点(○) |

教材 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 学級担任 | ALT | ||||

| ウォーミングアップ | □□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

・□□□□□□□□□ ○□□□□□□□□□ |

|

| 導入・復習 | □□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

・□□□□□□□□□ |

|

| 練習 | □□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

・□□□□□□□□□ |

|

| 展開・発展活動 | □□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

・□□□□□□□□□ |

|

| まとめ・評価 | □□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

□□□□□□□□□ |

・□□□□□□□□□ ○□□□□□□□□□ |

|

(2)英語活動指導案(A1-イ・グループで作成した指導案例)

対象学年:6年生

指導者:担任とALT

単元名:僕の朝食、私の朝食

単元目標:

○色々な食べ物の言い方に慣れ、自分の好みを伝えることができる。

○世界の食文化に興味をもち、日本と世界の違いを知ることができる。

○理想の朝食について考え、それについて簡単に説明することができる。

○

単元計画

| 時間 | ○目標・活動 | 言語材料 | 評価の観点 |

|---|---|---|---|

| 1 本時 |

○ 色々な朝食メニューの言い方を知り、食習慣に興味をもつ ・食べ物の紹介 ・言い方のmeaningfulな練習 ・朝食クイズ |

○表現 Do you like ...? Yes, I do. No, I don't. What did you have for breakfast? What would you like? ○語彙 食べ物 国名 |

○ 食べ物の言い方や食習慣に興味をもてたか。 |

| 2 | ○ 世界の食べ物と食文化について興味をもつ ・食べ物の言い方を復習する(歌、チャンツ) ・食材の原産国を知る ・食べ方等、食文化について知る |

○ 世界の食文化に興味をもつことができたか。 | |

| 3 | ○ 自分の食べたい朝食メニューを考えることができる ・食べ物の言い方を復習する(歌、チャンツ) ・食べ物カルタ(ゲーム)をする ・What would you like?等、重要表現の練習 ・英語のやり取りを通して、自分の朝食メニューを作る |

○ 朝食メニューで考える活動に積極的に取り組むことができたか。 | |

| 4 | ○ 自分の朝食メニューを紹介し合い、理想の朝食を選ぶことができる ・食べ物の言い方を復習する(歌、チャンツ) ・紹介の仕方を確認し練習する ・グループ内で紹介し合い、ベスト朝食を選び、全体で発表する。 |

○ 朝食メニューを紹介し合う活動に積極的に取り組んでいたか。 |

本時の展開

本時の目標:

○色々な朝食メニューの言い方を知り、食習慣に興味をもつ

準備物:歌のCD,チャンツのCD,食べ物ピクチャーカード

| 過程 | 児童の活動 | 指導者の活動 | 指導上の留意点(・) 評価の観点(○) |

教材 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 学級担任 | ALT | ||||

| ウォーミングアップ | 1、あいさつ ALTからのあいさつに答える。 |

1、あいさつ 担任からALTにあいさつをする。 |

1、あいさつ 担任のあいさつに答え、子どもたちにあいさつをする。 |

・あいさつでは、色々な返事の仕方を担任とALTとの会話で示す。 |

|

| 2、英語の歌 身振りをつけながら英語の歌を歌う。 |

2、英語の歌 歌を元気よく歌おうと呼びかけ、CDをかける。 |

2、英語の歌 英語の歌を歌う。 |

・前時に学習した歌を身振りをつけながら大きな声で歌わせる。担任が見本となるよう大きな身振りを示す。 | CD | |

| 導入 | 3、テーマを知る 会話を聞き、今日の授業のテーマが何であるか考える。 |

3、テーマの導入 担任とALTで、今日の朝食で何を食べたかの会話をする。 出てきた食べ物のカードを貼る。 |

3、テーマの導入 担任との会話の中で、日本食の名前についえは、「それ何?」と質問する。 |

・ジェスチャーなどを入れて、会話の意味がわかりやすいようにする。わかりにくい場合は、単語カードを示す。 | ピクチャーカード |

| 4、朝食のメニューとなる単語を知る | 4、単語の導入 子どもたちから出た単語のカードを貼っていく。 rice, miso soup, milk, juice, bread, egg, salad, corn soup, sausage, fruit, dried fish, natto, serial, pancake, donut, bacon, |

4、単語の導入 子どもたちにも、今日何を食べたかをたずねていく。 |

・用意した単語カードを出していくが、子どもから出ない単語については、担任とALTとの会話を通して紹介していく。 | ||

| 練習 | 5、チャンツで単語練習 リズムに合わせて大きな声で発音練習する。 |

5、チャンツで単語練習 チャンツでの練習を指示する。 |

5、チャンツで単語練習 単語の発音がわかりやすいように大きな声で聞かせる。 |

・日本語でカタカナ表記する単語は、英語の発音との違いについて強調する。 | CD |

| 展開 | 6、クイズ1 それぞれの単語が和食か洋食かを答える (It's) Japanese. (It's) American. |

6、クイズ1 和食洋食クイズをALTとの会話で説明する。子どもたちが判断に困る単語は、真中に貼る。 |

6、クイズ1 子どもたちに、カードを示し、和食か洋食かを答えさせる。 Is this Japanese or American? |

・洋食=アメリカの食事とステレオタイプにならないようにする。 | |

| 7、クイズ2 ALTが食べないものを当てる。 (It's) sausage. (It's) juice. |

7、クイズ2 洋食カード(真ん中に並べた物も含めて)を全部○で囲み、「これをALTは朝食で食べるんだね?」と聞く。 Do you have all of them for breakfast? 食べないもの2つを当てるクイズとし、子どもたちに質問をする。 She(ALT) doesn't have two things. What are they? |

7、クイズ2 「この中で食べないものがある」と担任に言う。 No, I don't have two things. 子どもたちの答えに、あっているかどうか答える。 正解 (It's) salad. (It's) corn soup. |

・アメリカの食事=ALT(アメリカ出身)が食べる食事と、ステレオタイプにならないようにする。 ・ALTが答えを言うとき、Yes,Noで答えないようにする。「サラダを食べませんか。」という日本語の答えとしては、「はい、食べません。」となるが、英語ではDo you eat salad? No, I don't.とYes/Noの答える感覚が違うので混乱をさせるため。子どもの答えが違う場合は、I have donut. 正しい場合は、That's right. I don't eat salad.などと答えるようにする。 |

||

| まとめ | 8、まとめ 今日覚えたことを振り返り、今後の予定を知る。 |

8、まとめ 今後の学習について知らせる。 |

8、まとめ 今日の学習でよかったことを言う。 |

・家庭科で学習した、栄養素について言及する。 |

|

(3)マイクロティ―チング研修の進め方

◎ グループ活動(準備)

① グループメンバーの自己紹介

② 単元計画作成・・・「小学校における英語活動に関する指導内容(一部)のイメージ(試案)」より単元の選択

③ 1時間分の指導案作成・・・単元構想・本時の構想

④ 発表部分の教材作成

⑤ 発表練習・・・担任役、ALT役、子ども役を決めて

◎ グループ発表

① 準備、片付けを含めて、1グループ10~15分とする。

② 発表部分は、1時間の授業の一部分、あるいは全体のダイジェスト版とする。

③ 持参した教材使用可、他は研修会場で作成

④ 指導案の提出→参加者に印刷して配布

発表の流れ:発表グループ=A、司会グループBとしてローテーション

① グループAの発表15分

② グループBの司会で研究協議と助言10分

グループBの司会役の人が、会を進める。

あらかじめ配布してある用紙に、ポイントを記入してもいながら5分間グループ協議を行う。

話し合った内容をいくつか発表してもらう。

グループBの助言者役の人が、授業へのコメント(助言)を言う。

◎ 全体協議

① 各グループの発表終了後、全体の発表を通して気付いたことについて発表

② 各グループで討議した際に書いたメモを、発表グループに渡す。

③ どのような講評ができるかを検討

◎ 指導と講評

講座担当者より、各グループ発表及び講評の観点についてコメント

(4)授業者として気を付けさせたいこと

① 伝えたいという内容が伝えれて気持ち良かった・・・を体験させたい

伝えたいという思いをもたせる・・・どう心を掘り起こせるか

伝えたい内容を明確にし、スキルを加えていく・・・場面で使う英語(表現)は自然なもの・子どもにあったものにする

いかに自分の思いが伝わるのかを教えたい

子どもがどのように伝えようとしているのか

聞く態度がlistening to understandになっているか

注意させたいこと・・・アイコンタクト・図示の仕方・・・後ろに貼ってある紙に向かって話しているような発表ではだめ

② 練習・打ち合わせ・・・たっぷりやると、うまくいく

発表までの練習量が足らない例が多い

学習のめあてを明確に・・・黒板に記入(カードを貼る)

成功感を活動で与えてやる・・・「みんなの前で発表がうまくいった。」

③ 評価が子どもを伸ばす

その場でのほめるタイミングが大事

Good job, Wonderful…だけでは伸びない・・・子どもが何をほめられているのか気づくように

まずは共感してあげる、子どもの気持ちを代弁する

価値をつけて、ほめる・・・「彼はアイコンタクトをしようとしたんだよね」+ほめる

④ 指導者が楽しくやっているという姿

英語の勉強っておもしろい

外国の人と話をするのっておもしろい

調べてみるとおもしろい

(5)助言者としての研究授業を見る視点

◎ 授業を見る視点について

① 授業の目標

目標に向けて活動が適切に組まれているか?

② タスクの適切性

子どもの実態、興味にあった活動か?

継続的なタスクになっているか?

他教科との関連をもたせているか?

クイズでは聞く意味を持たせた活動になっているか?

③ 指導者の指導法

担任・ALTそれぞれの役割はどうか?

担任の英語の量はどうか?日本語のはさみ方はどうか?

・・・ALTの英語を訳さず、子どもが分かるキーワードを繰り返しているか?

「漢字博士の○○くんなら、わかるかな?」など日本語で英語の発話を促しているか?

ALTの説明、英語が子どもたちにとって難しいと思ったら、担任が口をはさみ、やさしい英語に言い換えてもらう

④ 教材

子どもの活動と教材がうまく結びついているか?

⑤ 言語と文化への気付き

日本と英語の違いに気付きがあるか?

担任だからこそこの気付きがわかる。

◎ 国際理解の捉え方

国にとらわれすぎていないか?・・・他の国の食べ物・服…だけが国際理解ではない

もっと大きく考えて、一人一人違う文化を背負っている=異文化と考えてよい

・・・「一人ずつみんな違う、だけどみんないっしょ」というメッセージを送りたい。

◎ リーダーとして

どんな声掛けをしたら、研修会を気持ちよく終えれるか考えたい。

「明日からがんばろう」と思ってもらえるような、具体物のおみやげ・豊かな(元気な)気持ち

価値をつけたほめ方が大事。

具体的なこと、本当のことを見つけ、「この活動(この言い方)のここがこうよかった。」と言いたい。

・・・「がんばってたねえ。」と言った時、「先生、僕のどこ見てたの?(どこをがんばったの?)」と言われるようではだめ。

自分の独りよがりの言い方になっていなかったか?

参加者の先生の言葉を聞いて、話をしていたか?