人権と相互依存に基づく社会認識を育成する授業構想

-小6・「米国における多文化共生への取り組み」単元の場合-

知立市立知立小学校

大橋 直樹

1 本提案の目的と意義

日本全体の傾向として、日系のブラジル人、ペルー人などのように南米から、また韓国や中国などアジアからの、主に就労目的で来日し、一定期間の居住若しくは定住を考えているニューカマーと呼ばれる人の数が急増している。

また、戦前からの歴史的なかかわりにより、約64万人の在日韓国・朝鮮人が居住している。つまり、私たちは今やいながらにして、地球のすみずみの人と隣り合わせで生活しているのである。これまでのような単一民族国家観を改めていかなければ、円滑な生活を送ることが困難なものとなってきている。まず、早急に解決しなければならない問題として、各地で顕在化している異文化間摩擦の問題であろう。

地球規模でも、国境を超えた労働力移動や紛争、環境破壊による難民が日常的なものとなってきている今日、多文化社会における共存・共生は最重要課題であろう。

このような状況の中、私たちはどのような態度を持って、生活すべきであろうか。また、学習者である子供たちに主権者としてどのような能力を育成すべきであろうか。そこでは、人権と相互依存に基づいた社会認識や多文化共生の力が求められよう。

しかし、これまで、これらの言葉は頻繁に使われてきているが、これらの認識や能力を育成するために必要な学習内容や方法については十分に検討されていない。また、単一民族国家観や同心円的拡大主義にとらわれる傾向から、学習者の多様性や認識、帰属意識の多元性についても無視されつづけてきた感が強い。今こそこれらの課題に挑戦するカリキュラム及び学習単元が必要とされているのである。

そこで、本報告では、筆者の最近の研究テーマである「人権と相互依存に基づく社会認識を育成するカリキュラム」における一例として、小6・「米国における多文化共生への取り組み」という学習単元を構想していくことにしたい。

内容論において、「米国における多文化共生への取り組み」を例にして、学ぶことを通して、学習者の住む地域や日本、さらには地球社会における多文化共生への道を探っていく。なぜならば、米国は建国以来、先住民と移民によって、巨大な国家を築いてきた。そして、米国社会の在り様が、学習者の住む地域や日本、さらには地球社会の未来像に対するひとつの雛型となり得るためである。(注1)

例えば、米国における研修において、筆者らは Smithsonian National Museum of the American Indian を訪れる機会を得たが、博物館の規模はとても大きく、展示内容についてはネイティブ・アメリカンの知恵や生き方を称える内容が目立っていた。このような博物館が経済や文化の中心地ニューヨークにあること自体、米国がマイノリティの存在や彼らのアイデンティティを認めていく政策によって、多文化共生を目指していることを示している。これらの傾向は、他の主要都市における博物館でも見られた。(注2)

さらに、ホームスティ先のファミリーとの懇談やラトガース大学及びミラーズビル大学での講義においても、米国における多文化共生に対する熱心な取り組みが感じられた。

方法論においても、多文化社会を前提とした欧米型の単元構想の形式を取り入れたいと考える。また、参加型、提案型の授業方法を積極的に取り入れたいと考える。なぜならば、冷戦構造に支えられてきた時代における、学習者の多様性を無視した一斉授業形式及び系統的知識注入型の授業形態のみでは、多文化社会に生きる学習者として求められる認識や能力、換言すれば、資質の育成に対して、十分なものであるとは言いがたいためである。

地域や国を舞台として、異文化間摩擦が起き、地球を舞台として、南北問題や宗教、民族の問題に起因する紛争が日常化している現在、これらを解決に導いていく根本的な力は教育に求められるはずである。そうであるとするならば、まさにこのような社会科授業構想が求められるはずである。

2 小6・「米国における多文化共生への取り組み」単元の実際

(1) 教育目的

本単元の学習において、学習者は以下の認識・理解や能力を身につけることができる。

・米国における多文化性について理解すること、また、日本や地球社会の多文化性について興味・関心を持つこと

・米国における多文化共生への努力について理解すること、また、日本における異文化間の問題やその原因について理解すること

・ニューブランズウイック市における多文化共生への取り組みについて理解すること、また、学習者の地域社会における取り組みについて調べることや課題について考えたりすること

・人権と相互依存に基づいた社会認識を獲得する中で、多面的な自己を発見し、葛藤場面において意思決定を行うこと、また、社会的主体として、多文化共生に向けて必要な提案を行うこと

(2) 教育意義

本単元の学習において、以下の点が教育意義として認められるであろう。

・学習者の地域社会や日本における異文化間の問題に対して、従来の単一民族国家観を見直し、人権と相互依存に基づいた社会認識を育成し、多文化共生を目指す点

・学習者の地域社会や日本における課題・問題の追究だけでなく、多文化共生への取り組みにおいて地球社会でもっとも進んでいる地域のひとつと考えられる米国社会について学び、さらに地球社会にまで視野を広げさせる点

・グローバルな視野で多文化社会の問題について認識し、それに基づいて価値判断や意思決定し、政治的、法的主体として、学習者の地域社会において多文化共生を目指した提案する点(Think globally , and act Locally)

(3) 教育方法

内容論において、学習者が多元的な視野で問題を捉え、追究していけるように、地球社会、米国社会、日本社会、学習者の地域社会にかかわる学習課題を相対化して設定する。

方法論において、学習課題を基礎的なものと補足的なものに分類する。補足的課題については、学習者の到達度や学習に対する欲求の方向性に合わせて、発展的課題と復習的課題を弾力的に設定する。(注3)

また、調べ学習やロールプレイ、ディベート等の参加的な活動を取り入れることにより、主体的な学習が行われるように留意する。その際、一斉授業の形態にこだわらず、必要に応じて、適当なグループを編成する。

さらに、ユニットごとに到達度評価を行い、次のユニットにおける学習計画を必要に応じて調整する。

(4) 学習者の活動と指導・支援上の留意点(時間数14時間+最大15時間程度)

| 基礎的学習課題 | 補足的学習課題 (発)=発展的 (復)=復習的 |

|

|

ユ ニ ッ ト 1 |

◇米国・多文化社会における共存について知る。① 教材1 ・民族…ヨーロッパ系、アジア系、アフリカ系 他 ・宗教…キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、仏教 他 |

(復)日本における外国籍の人について知る。① 教材3 ○どんな人がいるか ・ニューカマー…日系ブラジル人 ・イスラム教VSユダヤ教、キリスト教 ・中東問題、米中枢同時テロ ・旧ユーゴ、インドネシア (評)地球社会の多文化現象について、それに起因するどんな問題が存在するかについて、興味・関心を持って調べることができたか。 |

|

(ユニットの評価) 米国における多文化性について理解することができたか、また、補足的に日本や地球社会の多文化性について興味・関心を持つことができたか。 |

||

|

ユ ニ ッ ト 2 |

◇米国における多文化共生への歴史を調 べて発表する。⑤ 教材5 (評)米国では、国の政策として、マイノリティの文化やアイデンティティを守ることを通して多文化共生社会を目指していることを理解することができたか。 |

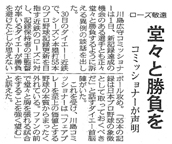

(復)日本における琉球・アイヌについて考える。② 教材7 ・長野県知事田中氏 ・北朝鮮発言 ・MLB・シアトルマリナーズ2001 ・NBA・シカゴブルズ1998 ・大相撲における小錦の昇進問題 ・近鉄ローズ選手の最多本塁打記録 |

|

(ユニットの評価) 米国における多文化共生への努力について理解することができたか、補足的に日本における異文化間の問題やその原因について理解することができたか。 |

||

|

ユ ニ ッ ト 3 |

◇米国地域社会(ニュージャージー州ニューブランズウイック市)の多文化共生への取り組みや課題について知る。② 教材10 ○取り組み ・異文化を理解する日や行事の自主的な設定(学校教育や市の取り組み) ・差別に対する訴訟制度の充実 ○課題 ・経済活動等に対する考え方の違い ・個人レベルの偏見 ・収入や人種、民族による棲み分け |

(発)学習者の地域社会における多文化共生への取り組みや課題について調べたり考えたりする。③ 教材11 ・ホームレスの人に対する偏見 |

|

(ユニットの評価) ニューブランズウイック市における多文化共生への取り組みについて理解することができたか、また、補足的に学習者の地域社会における取り組みについて調べたり、課題について考えたりすることができたか。 |

||

|

ユ ニ ッ ト 4 |

◇学習者の周りの社会では、多文化共生ができているかを考え、異文化間摩擦にかかわる場面について、ロールプレイを行う。③ 教材12 |

(発)多文化共生への取り組みは必要かどうか、ディベートを行う。③ ○不要派 ・自分たちの文化を優先したい ・就職や労働機会を失いたくない。 ○必要派 ・文化に優劣はないので、異なる文化を知って認めるべき ・人種や民族に対する差別や偏見 |

|

(ユニットの評価) 相互依存と人権に基づいた社会認識を養う中で、多面的な自己を発見し、葛藤場面において意思決定を行うことができたか、また、社会的主体として、多文化共生に向けて必要な提案を行うことができたか。 |

||

(5) 教材とメディアの例

米国現地研修で筆者が入手した博物館等のパンフレット①、記録した写真やビデオ②アンケート結果をまとめたもの③、インターネットによる情報④、新聞⑤、図書⑥

| 教材 | 教 材 の 内 容 | メディア |

| 1 | (写真省略)さまざまな人種、民族、宗教的背景を持つ人々が、共に生きる米国社会 ニューヨーク市マンハッタン5番街にて 他には、ランカスターにおけるアーミッショの生活の様子等も興味深い。 |

② |

| 6 | (写真省略)Smithsonian National Museum of the American Indian正面 パンフレット パンフレット |

①② |

| 7 | 例えば、アイヌに関する博物館情報などはインターネットによって収集できる。 | ④ |

| 8 9 |

(例)  長野県知事田中氏・北朝鮮発言 近鉄ローズ選手の最多本塁打記録 |

⑤⑥ |

| 10 | 本報告書C班報告参照 | ⑥ |

| 12 | 例えば、藤原孝章「モノからヒトの国際化-外国人労働者問題を教える-報徳学園高校国際コースにおける「国際理解」の実践-」、『国際理解』23、手塚山学院大学国際理解研究所、1992 などが参考になる。 | ⑥ |

※教材2、3、4、5、11については、紙面の都合等で省略した。

3 今後の課題

今後、以下の点において、分析及び検討を十分に行う必要性が認められる。

・それぞれの学習素材例が学習者の意識とどう関連しあっているか。

・それぞれの学習素材例が社会諸科学の成果に基づく学際的なものであったか。

また、(自己探求及び複線的)カリキュラム及び各単元構想の有効性について、実践を通して見つめなおす必要が認められる。

さらに、本研究では評価法に関して十分な言及することができなかった。本研究に限らず、国際理解にかかわる社会科実践において学習内容、方法及び評価を三位一体にして研究がなされているものはあまり見られない。国際理解にかかわる社会科教育がその目的を十分に達成するためには、評価面を十分に研究し、実践に組み入れていくことであろう。

参考文献・注

1) 例えば、ランカスターにおけるアーミッシュの生活なども、米国社会の多様性を示している。

2) 例えば、Museum of Afro-American history (ボストン) 、 National Museum American

Jewish History for Jewish exhibits and education(フィラデルフィア)、UNITED

STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM(ワシントン)など

3) 土屋武志「多文化共生社会の難問-社会科学習指導案作成原理の転換-」、魚住忠久、深草正博編著『21世紀地球市民の育成・グローバル教育の探求と展開』黎明書房、2001に詳しい。土屋氏は現状の単元形式を大きく崩すことなく、多文化共生型の単元構想を構築するための基本要素として、①単元の教育意義をよりいっそう明確化すること②発展的学習課題と復習的学習課とを自覚的に示すことをあげている。