エジプトからアメリカに渡ったオベリスク

~「環境世界史学」の視点から~

皇學館大学

深草 正博

はじめに

「環境世界史学」とは聞きなれない言葉であろうが、もとよりそれは当然の事で、現代の深刻な環境問題と歴史的過去を結びつけるために、私が創始した用語であるからである。これまで私は特に森林破壊について、過去から現代まで世界史教育学的に考察を進めてきた(その成果は、拙著『環境世界史学序説』国書刊行会、2001に収められている)。今回はそれとはおよそ異なった現代の環境問題と、過去を結びつけてみようと思うのである。

1 セントラル・パークに立つオベリスク

ニューヨークのセントラル・パークのちょうど中ほど、メトロポリタン美術館の裏にあたるところに、一本の巨大なオベリスクが聳え立っている。とはいっても、今では大きな木立に囲まれて、よほど注意して探さないと、簡単には見つからない。私も団長の<INLINE NAME="画像枠" COPY=OFF>住先生と一緒に、セントラル・パークの南の入り口からずーと歩いて、かなり苦労してようやく探り当てた時は本当にうれしかった。今回の研修の私の最大の目標の一つはこのオベリスクの調査にあったからである(左の写真参照)。

ニューヨークのセントラル・パークのちょうど中ほど、メトロポリタン美術館の裏にあたるところに、一本の巨大なオベリスクが聳え立っている。とはいっても、今では大きな木立に囲まれて、よほど注意して探さないと、簡単には見つからない。私も団長の<INLINE NAME="画像枠" COPY=OFF>住先生と一緒に、セントラル・パークの南の入り口からずーと歩いて、かなり苦労してようやく探り当てた時は本当にうれしかった。今回の研修の私の最大の目標の一つはこのオベリスクの調査にあったからである(左の写真参照)。

ところで、オベリスクとはなんであろうか(以下オベリスクに関しては、ラビブ・ハバシュ『エジプトのオベリスク』六興出版、1985のすぐれた叙述ならびに訳者吉村作治氏の「解説」に負う)。古代エジプトを代表するものは何と言ってもピラミッドである。これを建造するためには、莫大な財力と長い年月にわたって費やされる労働を担うだけの国民の団結力等を必要としている。古王国時代当初、エジプトはこれらの条件を満たす国力の充実した裕福な国家だった。ナイル川氾濫による農閑期の失業対策として作業にかり出された国民も、神である王の墓作りに参加する事で自分も死後の幸福にあやかりたいと思ったのである。しかし、やがて中央の政権の弱体化が進むにつれ、国家を総動員するような大事業は行われなくなってしまう。第4王朝の時最高水準に達したピラミッド建設も、その小型化に伴って技術力の低下を招き、第7王朝を最後にピラミッドは姿を消す。それにかわって太陽神に奉納されたのがオベリスクなのである。

次にオベリスクという名称についてであるが、古代エジプト人はこれを「テケヌ」と呼んだが、実はこの言葉の由来はわからない。ギリシア人にとっては古代エジプトは関心の的であったようで、特にオベリスクとピラミッドに注目が集まった。ギリシア人はオベリスクを「オベリスコ」と名付けた。「小さな焼き串」という意味である。形が高くて細長いところからこの名がついたのであろう。オベリスクはしたがってこのギリシア語から派生しているのである。ちなみにアラビア語では「メッサラハ」といい、これも「大きなつぎ当て針」という意味で、やはりオベリスクの形から来ている。

2 エジプトブームとオベリスク

ナポレオン・ボナパルトが行ったエジプト遠征(1798~1801)がきっかけとなって、19世紀初頭にはヨーロッパでエジプトブームが沸き起こった。この遠征は軍事的には失敗に終わったが、エジプト学の発展に大きな功績を残した。ナポレオンは遠征に際して167人とも175人とも言われる当時一流の学者たちを同行させた。帰国後、彼らは『エジプト誌』という膨大な著作を発表した。そこには古代エジプトの人々の習慣、服装、信仰そして主だった都市や町について正確に描写されていた。だがしかし記念碑に彫られている象形文字については、誰一人としてその意味がわからなかったのである。

ともあれ、ヨーロッパでは、古代エジプトの光栄ある歴史に興味を抱く事が流行し、その結果ヨーロッパの主要国は自国のコレクションにするためにエジプトの工芸品を収集し始めた。エジプト駐在の外交官たちはエジプト国内の重要な遺跡の大部分をくまなく歩き回り、価値の高い美術品を捜し求めた。そして古代エジプトブームを決定的にしたのは、フランスの学者シャンポリオンの象形文字解読のニュースだった。碑文が解読されると、古代エジプトに関心を寄せる人々は益々増えていった。そのためついにイギリスとフランスの両国政府は、それぞれの首都を飾るオベリスクを建てることに乗り出したのである。

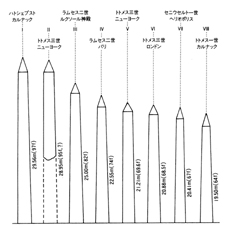

持ち出しの許可を得る事は簡単だった。というのは、当時エジプトを事実上支配していたのは、法律的にはトルコ皇帝の一総督に過ぎないムハンマド・アリだったからだ。彼はたとえエジプトに残っているオベリスクが全部なくなっても、イギリスやフランスとの友好関係を取り結ぶためならどんな要求でも受け入れた。ただエジプトにとって幸いな事に、1本のオベリスクを移転するためにかかる莫大な費用と手数のせいで、受け入れがわの両国はその全部を運べなかったのである。そこで両国は検討を重ね、運び出すオベリスクは最上のものか、移転しやすいものにするという最終案に落ち着いたのである。こうして、現在パリやロンドン、そしてニューヨークにあるオベリスクは(図1参照)、この時代の外交政策の結果なのである。

3 エジプトからニューヨークへ

再びニューヨークに話を戻すためには、1869年のスエズ運河開通の折にさかのぼらねばならない。その時アメリカ合衆国は初めてのオベリスクをヘディーブ・イスマイールから贈呈されたのである。合衆国はこの申し出に初めはたいして関心を示さなかった。だが、1877年にロンドンにオベリスクが建てられたというニュースが伝わると、かつての母国との対抗関係からか、俄然合衆国内にもオベリスクを建てようという世論の動きが高まった。2年以上の交渉の結果、アレキサンドリアに立っているオベリスクを移動する許可がおりたのである。この任に当たったのが合衆国海軍のヘンリー・H・ゴーリング少佐であった。 運び出すのには多くの困難が生じた。まず、アレキサンドリアにいたイタリア領事がオベリスクの立っている土地の所有権を主張したため、オベリスクを運ぶ作業が進められなくなってしまった。アメリカ側は作業の遅れにともなう損害賠償を要求するという脅しをイタリア側にかけ、やっと難を凌いだが、今度はエジプト政府の一人の債権者が、彼の請求に対する支払いが済むまでは作業の継続は中止するようにと、国際裁判所に訴え出たのである。これによって作業はさらに遅れた。しかし最終的にはアメリカ合衆国の国旗がオベリスクの頂上に掲げられた。

次いでゴーリング少佐のぶつかった技術的な問題は、オベリスクの移動と船に積む作業をどのように進めるかであった。オベリスクの周囲が片付けられると、隠れていた土台が現れた。その結果このオベリスクは階段状になった土台の上に作られた台座上に載っていることがわかった(左の写真参照)。また、オベリスクの底部には2匹の青銅製のカニがあり、その各々にはギリシア語とラテン語でアレキサンドリアに建てられた由来が次のように刻まれている。「〔アウグストゥス〕カエサルの治世第18年に、エジプト提督であった〔P・ルプリウス〕バルバロスが〔これを〕建立した。建築家ポンティウス」(このカニは現在ニューヨークのメトロポリタン美術館の所蔵となっている)。

次いでゴーリング少佐のぶつかった技術的な問題は、オベリスクの移動と船に積む作業をどのように進めるかであった。オベリスクの周囲が片付けられると、隠れていた土台が現れた。その結果このオベリスクは階段状になった土台の上に作られた台座上に載っていることがわかった(左の写真参照)。また、オベリスクの底部には2匹の青銅製のカニがあり、その各々にはギリシア語とラテン語でアレキサンドリアに建てられた由来が次のように刻まれている。「〔アウグストゥス〕カエサルの治世第18年に、エジプト提督であった〔P・ルプリウス〕バルバロスが〔これを〕建立した。建築家ポンティウス」(このカニは現在ニューヨークのメトロポリタン美術館の所蔵となっている)。

さて、オベリスクはある種の弾薬箱に収められ、また台座その他も箱に入れられて港に運ばれた。その間にオベリスクを運ぶためのデシュック号という船の購入の交渉に成功し、運搬に適するように改造された。船体に穴が開けられ、2つの水圧ジャッキを使ってオベリスクをその高さまで持ち上げ、その穴から中に押し込んだ。こうして出航の準備は万端整ったが、肝心の船に乗り込んで運んでくれる勇気ある船乗りがアレキサンドリアにはいなかった。そこでアドリア海の最も北にある都市トリエステで乗組員たちを見つけ、予定より数ヶ月遅れで新世界を目指す旅は始まったのであった。そうしてついに1880年7月20日船はニューヨークの停船港に到着、いかりをおろしたのである。7月27日に公園局の議会は、オベリスクをセントラル・パークの中にある硬砂岩の小山の頂上に建てる事を決定した。

階段状の土台は問題なく移動できたが、50トンもある台座(写真2の台形のもの)は困難を呈した。それをトラックに積みこみ、市の通りを2頭1組になった32頭の馬で引かせた。台座の設置が完了するといよいよオベリスクを運ぶ作業である。その陸揚げ地については多くの提案がなされたが、最終的にはスティトン島が選ばれた。そこからの歩みは堂々としていたが遅々たるものであった。1日わずか29.5メートルほど。セントラル・パークの設置場所まで3323.5メートルの距離があったので、112日間を費やし、翌1881年1月5日、オベリスクは無事到着したのであった。

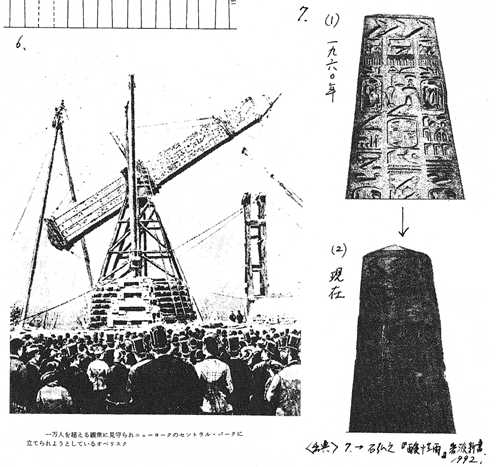

それから約2週間ほどたってからオベリスクは1万人を超える観衆の歓呼の中で建てられた(次ページ図2参照)。アレキサンドリアでの移動作業から実に15ヶ月の月日が流れていた。そして2月22日、贈呈式は大勢の政府高官と二万人もの群集が見守る中で盛大に行われたのである。

4 現代病の生き証人オベリスク

式典では、当時国務長官だったウィリアム・マックスウェル・エバートが、現代から見ても非常に重要な演説を行っている。すなわち、古代のアッシリア帝国、ローマ帝国、そしてビザンティン帝国は、その栄えていた頃、エジプトからオベリスクを運び出してその首都を飾った。しかしその大文明も古代エジプトが辿った衰退の道と同じ道を歩み、その繁栄は過去のものとなってしまった。

式典では、当時国務長官だったウィリアム・マックスウェル・エバートが、現代から見ても非常に重要な演説を行っている。すなわち、古代のアッシリア帝国、ローマ帝国、そしてビザンティン帝国は、その栄えていた頃、エジプトからオベリスクを運び出してその首都を飾った。しかしその大文明も古代エジプトが辿った衰退の道と同じ道を歩み、その繁栄は過去のものとなってしまった。

それでは最近オベリスクを手に入れた国々すなわちイギリス、フランス、そして我がアメリカ合衆国の運命はどうなるのだろうか。オベリスクはこう尋ねるかもしれないと彼はいう。「おまえたちは永遠にこの繁栄が続くと思っているのだろうか?富が蓄積すれば、人類は滅びることがないと思っているのか?ぜいたくという名のやわらかなひだがこの国のまわりをぴったりと包み込んでくれれば、国民の精力と活力が尽きることもないと考えているのだろうか?衰弱がおまえたちの上に忍び寄っても、それでも国家が滅びることを知らずにすむと思っているのか?」このような問いに答えられるのは様々な歴史の営みを眺めてきたオベリスクだけだろうとも彼は言った。

120年前のエバート国務長官の問いかけは、現代においてこそもっと深刻に受け止められなければならないのではないだろうか。なぜなら今このオベリスクそのものが厳しい現代病に苦しんでいるからだ。石弘之氏の『酸性雨』(岩波新書、1992)を読んで、我がオベリスクの惨状を知った時からそれが我々に訴える意味をずーと考えてきた。3500年前にエジプトで赤色花崗岩から切り出されて以来、長い年月を耐えてきたこの「クレオパトラの尖塔」も、大西洋をわたって100年足らず、特にここ30年の間に大気汚染にさらされて、かくも腐食してしまったのだ(写真3参照)。汚染大気の飛来する西側の面が特にひどいと指摘されていたので、じっくり見てみたが、もはやのっぺらぼーといっていいほどであった(写真1は東側で文字はまだよく残っている)。現代の摩天楼が立ち並ぶニューヨークのなかで(そのうち2つはテロで破壊されてしまったが)、古代の摩天楼といわれたオベリスクが叫ぶ声を、アメリカ人ばかりでなく人類がどう聞くかこそが、これからの最重要の課題ではなかろうか。