1998.9

舞阪町砂町船溜

1998.9

舞阪町西町、整備着手直前の北雁木

1998.9

舞阪町西町船溜

1982.10

舞阪町旧東海道往還

舞阪の衆は祭りになると往還に面した障子を取ッ払って、道行く人に誰彼の差なく 「ふるまい」をするのがしきたりである。ある建築士は「往還に面したサッシを 祭りの時には全部外せるようにしてくれ。」と言われて、頭を抱え込んでしまった。

海から山への道を「塩の道」と呼ぶことが有ります。我々現代人は「塩の」というと、つい精製食塩を思い浮かべてしまいますが、歴史的な「塩の道」は「精製食塩」の道というよりは「塩もの」の道と考えた方が良さそうです。15世紀のスペインによる世界制覇の道もまた「塩の道」でした。

米を主食とする東アジアでは、米飯に少量の塩味の付いた副食品を載せて食べる、というのがべーシックな食事スタイルの一つになっています。様々なかたちの「塩もの」がありますが、塩蔵とともに醗酵させてアミノ酸をっくりだすものが大きな部分を占めています。野菜の漬け物、大豆タンパクを発酵させた味噌醤油から浜納豆に至るまでの「山の幸」に対して、海産物でも魚介類のタンパク質を醗酵によってアミノ酸に作り替えたものが古くから好まれて来ました。現在では店先に並んでいるのはイカの塩辛くらいなのですが、かっては様々な形の醗酵塩蔵魚介類が食卓に上ったことであろうと思います。

私が知る範囲でもっとも変化(悪い方へ)を遂げたものに塩鮭が有ります。かっては焼くと塩で真っ白になり、一切れで飯三杯というくらい塩辛かった塩鮭ですが、低温輸送システムによって甘塩になると同時に醗酵過程が省略され、かっての塩鮭の味は幻となってしまいました。

鮭は明治以降広く食べられるようになった魚ですが、平安時代からの海の魚の代表株は鰹であり、鰹節は日本人の味覚の原点の一つとなっています。鰹節に付いて書かれた、

「東海道交通史の研究」

![]() 静岡県地域史研究会編

静岡県地域史研究会編

![]() 清文堂

清文堂

![]() 1996刊

1996刊

所収の「駿河・伊豆の堅魚貢進」仁藤敦史(国立歴史民族博物館教授)からは、天武9(680)年に「伊豆」が「国」になったのは、税として堅魚を得るのが目的の一つだったとも読むことができます。この論文では、税として義務付けられた「堅魚」が鰹節であるのに対し、「荒堅魚」「麁堅魚」を鰹節の加工の荒いもの、としていますが、「荒巻」が鮭の塩蔵品を示すのと同様、「荒堅魚」が鰹の塩蔵品とは考えられないだろうか、というのが私が興味を持っているところです。西伊豆町田子港で「正月魚=塩鰹」と呼ぶものがこれでは無いかと、、、。

江戸初期の食物百科事典である

からは当時の人々がどのようにして鰹を食べていたかが伺えます。

【鰹】とあり、遠州地方は鰹の塩辛の名産地だった様です。

「各処の江海にいるとはいえ、士佐・阿波・紀伊・伊勢・駿豆・相州・房総・奥羽などの諸州で最も多く採れる。」

【鰹節】

「近世では土佐・紀伊の産が上品である。」

「まことに魚商の貨殖の晶であり、国守の重租である。」

【鰹醤すなわち醢】

「勢州の桑名、紀州の熊野、遠州の荒井の産が上であり、相州の小田原の産がこれに次ぐ。」

1969.6、舞阪町西町の銭湯

かって港町の銭湯(中央)は住民だけでなく、他所の船の乗り組み員にとっても重要なものだっただろうが、 船がFRPになる頃から他国へ出かける船にも一般家庭同様ポリバスが吸えられて、銭湯もなくなってしまった。

1969.6、舞阪町砂町、前の川

舞阪の衆は船溜りの掘り割りだけでなく、浜名湖自体も「カワ」と呼び習わしている。 江戸時代にでも植えられたような松の老木が並んでいた。

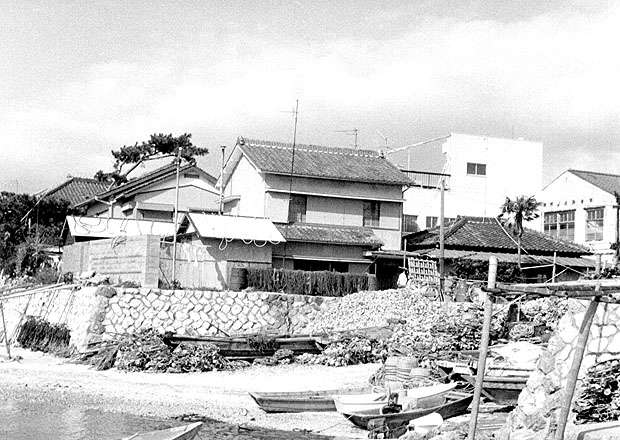

1969.6、舞阪町西町、北雁木

現在、町の史跡として整備されている「諸候渡船場」は長年の間カキの水揚げ場に使われていたおかげで 原形をとどめることが出来た。

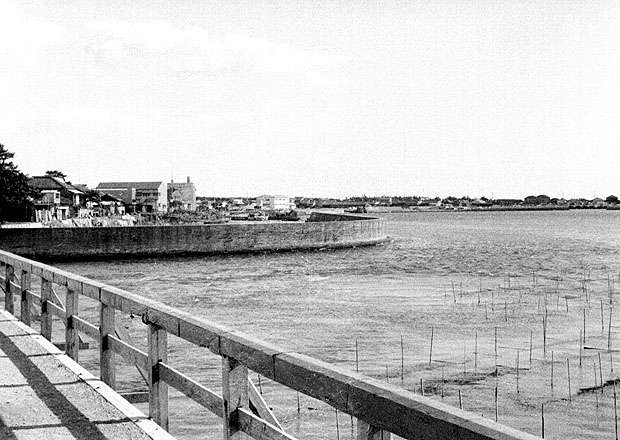

1969.6、舞阪町

当時はまだ木橋だった弁天橋から舞阪港を見る。

1969.6、舞阪町西町船溜より弁天島

弁天島は明治23年東海道鉄道開通と同時に、国内第一等のリゾートに躍り出た場所。 1964年東海道新幹線、1970年東名高速道路全通の頃から「次の一手」を模索中。

1969.6、舞阪町西町、北雁木

皆さんが本誌に目を通される頃、浜松市内の魚屋さんの店先にも「もち鰹あります」という貼紙が貼り出されていることがあります。こうした魚屋さんは消費地市場ではなく、舞阪、御前崎といった産地市場からの直送ルートを持っていることが解ります。魚屋さんの説によれば、もち鰹とは「同じ群れの鰹の中に何割か含まれる個体で、漁獲後4一5時間以内の、死後硬直が始まる前に生食すると、生もちの様な独特の弾力性を持つもの」ということのようです。

九州から関東に掛けて、いくつかの港町に「もち鰹」という言い方がある様ですが、遠州人のもち鰹趣味は決して他所にひけを取りません。特に浜松祭にもち鰹を食いたい、というのが遠州の粋人にとって、旨いものの筆頭株の様であり、4月末から祭の終わる5月5日まで、浜松周辺では鰹の値段が異様な高値となります。困ったことに漁獲後4-5時間以内という条件があるので、新居、舞阪、福田、御前崎ぐらいしか、水揚げに適した港はありません。大平洋岸中部の沿岸鰹漁船の多くがこの時期、これらの港に集まるのではないでしょうか。6日の菖蒲10日の菊ではありませんが、5月6日になると鰹の値段は憑き物が落ちた様に半値ぐらいに下がります。したがって質に入れるに適した女房を持たない遠州人は、祭が終わってから鰹を食べることになります。

祭が終わり、鰹が遠州灘を過ぎる頃、値の下がったもち鰹で醢、今の呼び方でいう塩辛を作ることにしています。お手本は舞阪港の中卸をやっているという魚政魚店の塩辛です。魚政のじいさまから指南されたのは、

「モッチイだで、キモも全部入れよ。」

「キモは良く水に晒さんといかん。」

「烏賊の塩辛は3日で出来るけえが、鰹の塩辛は2週間掛かるで、毎日よくかき混ぜんとおえん。」

でした。

「もっちい」だとレバーも身と同じように、指で摘んでもそのまま崩れずにブリンと逃げてしまいます。言われた通りレバーを全部入れた塩辛は、市販のぺしゃっとした「酒盗」とは似ても似つかない、フォアグラの類いに似た、なんとも言い様のない濃厚な味わいを持ったものになりました。「今昔物語」からヴェトナム戦争まで、人の「生き肝」ほど旨いものはこの世に無い、という話には事欠きません。人の肝はともかく、フォアグラのような加熱加工したものより、生のレバーの方が美味しいことは確かでしょう。それを醗酵によってアミノ酸を熟成させるというのは、グルメの終着駅、という感じがします。作る手問にくらべると、食べてしまうのはあっという間ですが、浜松祭りで舞阪港に鰹を揚げる和歌山ナンバーの船団は7月には盆に帰り、再び現れるのは来年の4月です。

この頃、郊外のスーパーに行くとブラジル系食品コーナーが作られていることが有ります。コーヒーなどもMJBのグリーン缶のような浅抄のものでなく、最近になって「グルメコーヒー」などと珍重されるようになったディープローストのコーヒーが揃えてあり、これはこれで癖になりそうです。ブラジルの豆を買って来て、生モツ・べーコンなどと煮込むと、「ファジョイアーダ」と呼ぶ塩味の煮豆が作れます。ブラジル系食品の中に、「ファジョイアーダセツト」というのがあって、これが何と塩蔵品、それも冷凍の鮭にちょいと塩を振ったような半端なものではなく、完全に固まって、表面には岩塩がべったりとまぶしてある、というものです。モツ・べーコンなどが入った「ファジョイアーダセット」は高くて手が出ないので、肉だけを塩蔵にしたものを買って来て、試してみました。

「ファジョイアーダ」の豆は丸一日水に付けておくのですが、塩漬け肉はその前にもう一日余分に塩出しをする必要がある、というしろものです。醗酵品なのかどうかは、一緒に煮込んだモツのせいで良く解りませんでしたが、モツ入りの「ファジョイアーダセット」で試してみれば解るかも知れません。塩漬け肉のパックには、"Carne Seca"と書いてあるので、市内のブラジル食堂のおばちゃんに意味を聞くと、「干し肉だね」ということでした。Carne=「肉」ですから、Seca=Dryということなのでしょう。待てよ、、"Sec" とか、"Seco" とか言うのはワインの「辛口」のことだから、「ドライ」というのは「塩辛い」という意味もあるのかしれん、だとすれば"Carne Seca"は「肉辛」と言えるわけだ、と気付いて英和辞典、西和辞典、葡和辞典を引いてみましたが、「含水率が少ない」という意味はあっても、「塩分濃度が濃い」という意味はSeca=Dryという語群には無い様でした。残念。

去年はアンダルシアヘ遊びにいった友人から生ハムを土産にもらいました。食べてみてびっくりしたのは、結構丁字が利いていたのです。つまり中華街につる下がっている腸詰めと同じ系統の香りなのです。考えてみれば当時のスペイン人は生ハムに入れる丁字欲しさに世界を征服してしまったのかもしれません。しかし七つの海を征服した後も長く丁字のような高級食肉保存料は貴重品であったはずで、南北米大陸が白人に征服されてからも、塩蔵というのがもっとも普通の食肉保存法でしょう。私などコンビーフといって思い出すのは「馬肉コンビーフ」であるか、そのお手本となったリビーの黒缶なのですが、字引きをめくると、"corned beef"=「塩漬け牛肉」とあります。世に缶詰というものが現れるまでの数百年間、コンビーフは我々が思い浮かべる缶詰とはにても似つかぬ牛肉の塩漬けであったはずです。そう考えつつ「塩漬け干牛肉」で作った「ファジョイアーダ」を食べてみると、七つの海を征服したスペイン帝国の味がします。