住宅建築の変遷

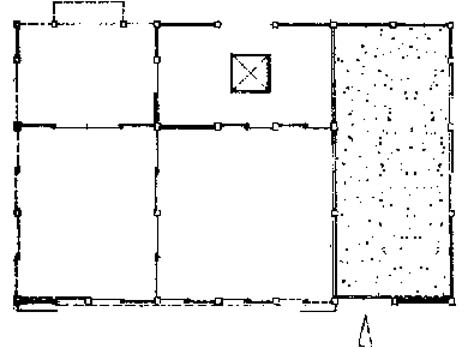

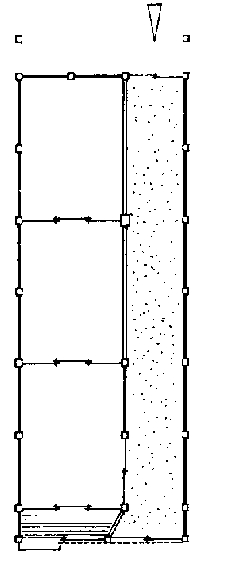

農家

産業革命の頃までの、住宅平面の変化を見てみよう。それまでの農業中心の社会では、土間が農作業空間となっている。またここに示した母屋だけでなく、長屋・倉などの別棟も同じ様に、農作業に欠かせないもので、住むためだけの通勤住宅とは、平面構成も違う。

北奥の部屋を「納戸」と呼びながら、収納ではなく夫婦寝室に使うこともあった。

森町

18世紀末以前

24.00坪

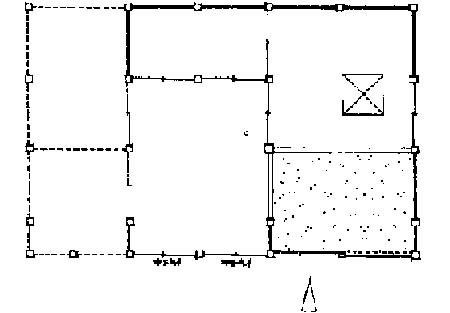

静岡市上相俣

18世紀末以前

22.93坪

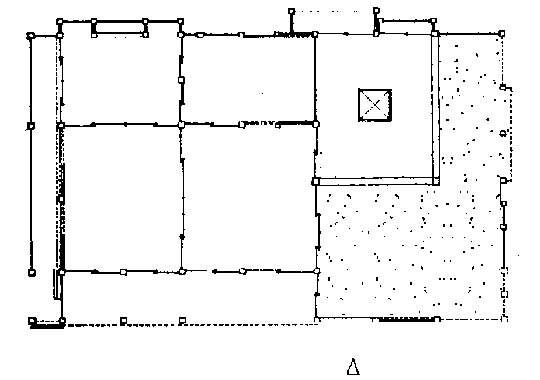

本川根町

幕末

30.33坪

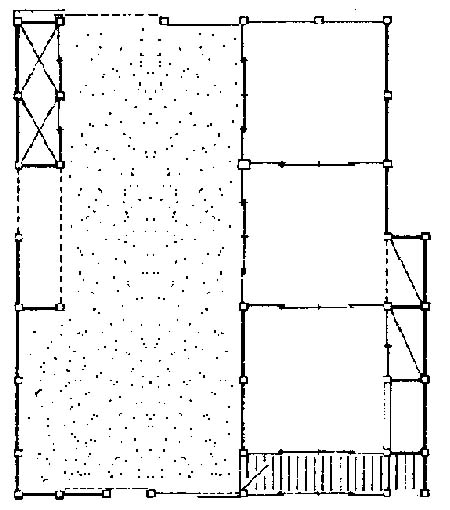

商家

宿場町と城下町などの町家では、敷地の奥行きが深く、間口によって税金が課せられるため、左右の隣家との間に隙間を作らず、建物内部に裏まで続く「通り土間」「通り庭」をとった平面が一般的だった。こうした平面構成は古代以来、あまり変わっていない。(教科書p26)

東海道など主要海道筋の宿場には旅籠には大名行列の本陣・脇本陣が置かれ、その他に旅籠が置かれた。

商家の建物も概ねそうした作りで、夜になると売場を片付けて寝室に使う、というのが普通の利用法だった。東海道鉄道開通後は、旅籠を廃業して住宅に転用するものもあった。

舞阪町などに見る様に、祭のさいには通り沿いの建具を全て外して、ふるまいをするのが伝統的な利用法。

1864年頃

33.25坪

19世紀中頃

19.50坪

以上

静岡県文化財報告書第12巻

「静岡県の民家」

静岡県教育委員会

1973 より

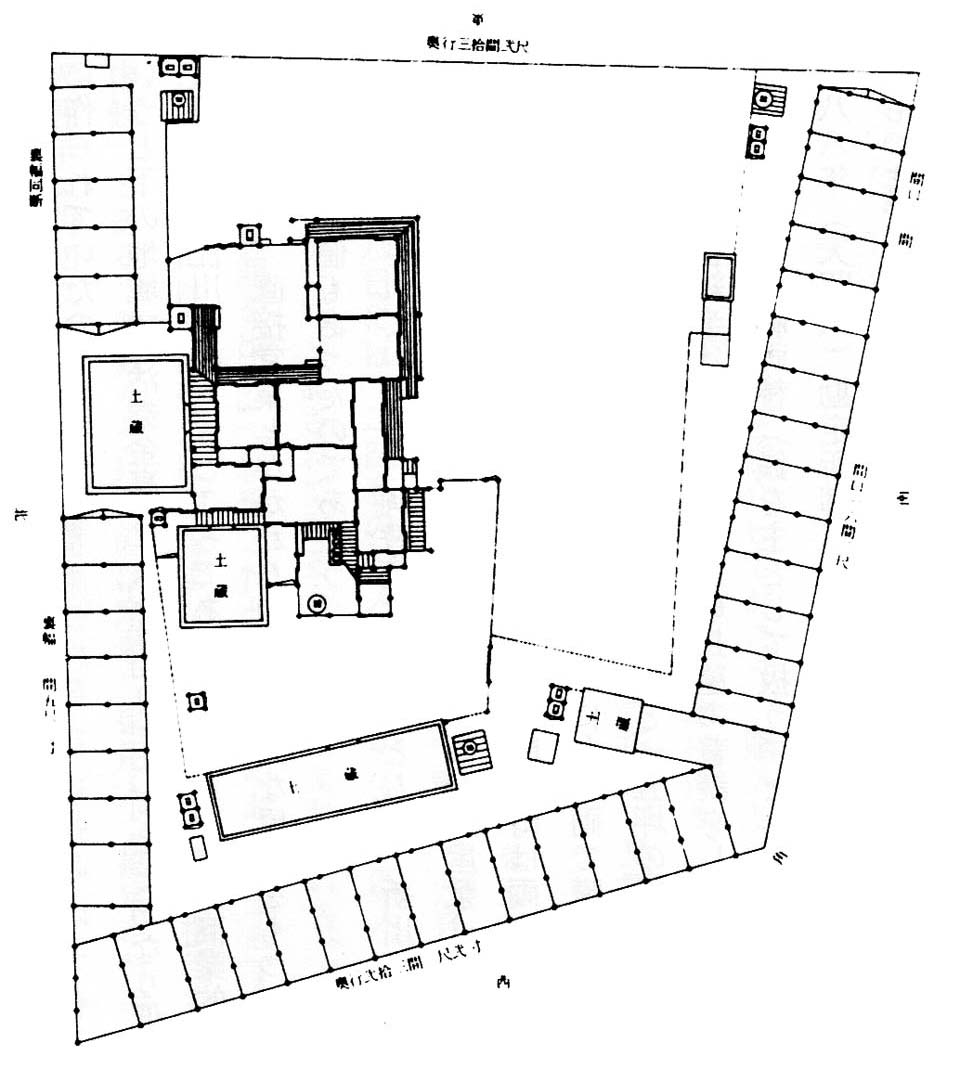

屋敷

江戸の武家屋敷は白と同じ軍事施設であり、御殿の周囲の道路沿いに「長屋」を連続させ、敵の攻撃に供える構えとした。(教科書p53-右下に長屋の一部が見える。)

江戸の市街地が隅田川の東岸に拡がると、規制の目の緩い本所・深川には御出入商人などの豪商が、武家屋敷の配置を真似て、長屋で囲んだ屋敷を造ることもあった。

北本所大地町

鹿島清兵衛屋敷

都市紀要34

江戸住宅事情

東京都 より

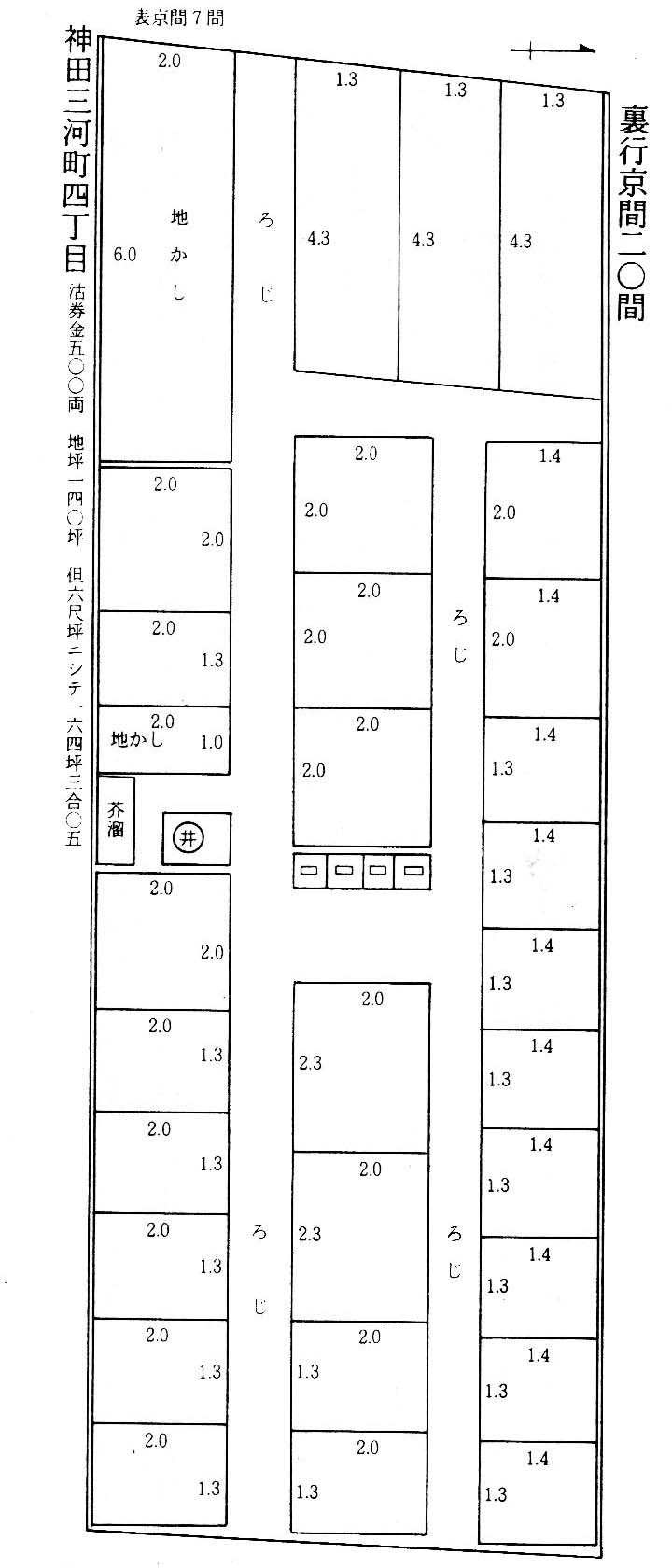

町家

町方の街並は間口によって税金が課せられるためか、左右の隣家との間に隙間を作らず、奥に長い敷地が多かった。

更にその奥に独身者向けの「裏長屋」を建てることも行なわれた。

神田三川町3丁目

三井家屋敷

都市紀要34

江戸住宅事情

東京都 より

上が表通りで間口1.5間から2間の貸店舗が並ぶ。井戸とトイレは共用、

こうした長屋を2列背中合わせにしたものが「九尺二間」と呼ばれるものだ。仲通の柱は4軒で共有している。戸当り面積は3坪、図の中程で6軒となる。ここへ一家4−5人で住むのが庶民の暮らしだった。

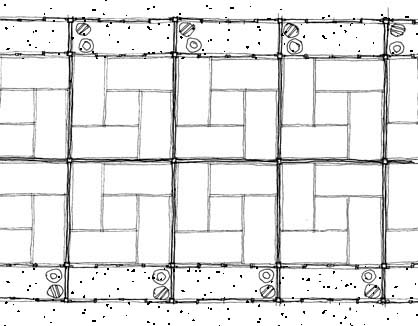

左は路地口の様子。

我国の伝統的な住空間では、立って歩く床は屋内・屋外を問わず「土間」であり、畳はベッドの様なものだった(教科書p44左上)。百人一首の挿絵を見ると、良く解る。

それが明治以降、屋内のサービス空間を板敷きとし、畳の部屋と同じ高さにすることが拡がってしまった。伝統空間の合理性からすれば、残念なことだ。

働く床と座る床を分ける

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/house/eco/dansa/dansa.html