住宅建築の変遷

洋館

明治以降、それまでの外国人居住区などにならって「洋館」が広まった(教科書p192)。

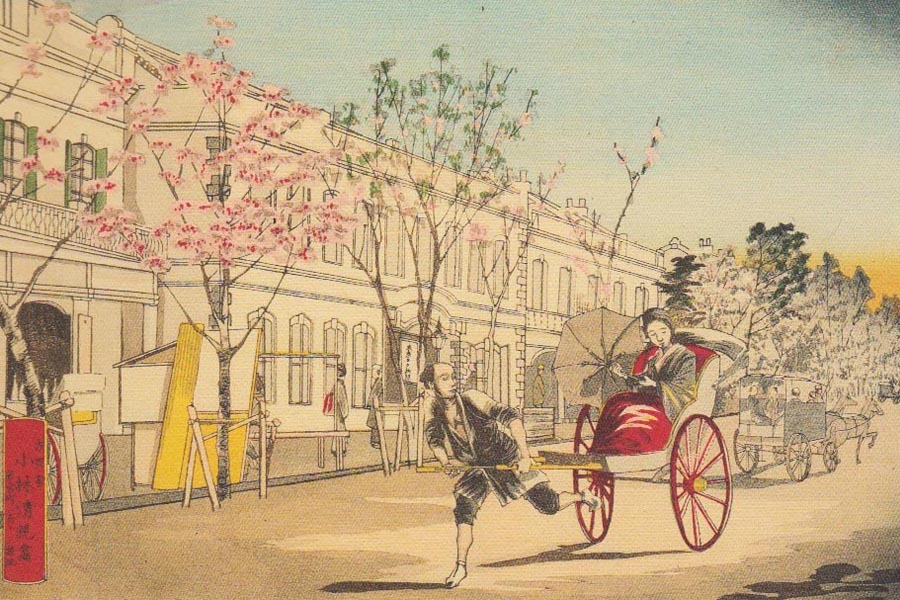

銀座煉瓦街

それまで東京など大都市始め、日本に置ける近代建築は江戸時代の街並の一角に、単独の建物がぽつんと建っている、というものだった。

「銀座煉瓦街」は「一丁倫敦」と呼ばれて評判になったが、藏造りの木造骨組みに、レンガ積みのファサードを加えたもので、夏に高温多湿となる我国の気象条件を無視しており、夏期の湿気によって病気になる、と不評だった。

東京日日新聞社

小林清親

明治9年

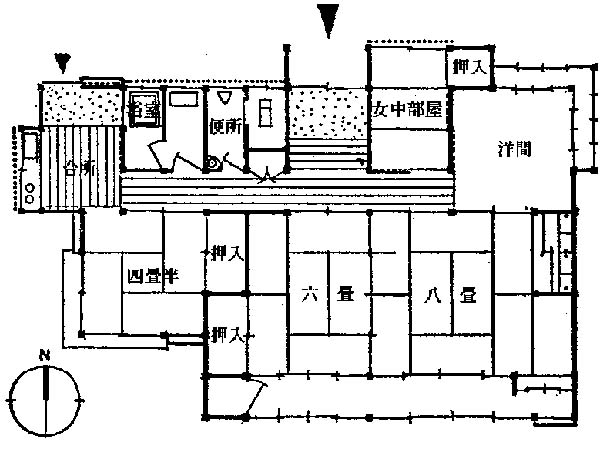

関東大震災にさきがけて、阪神電鉄では鉄道沿線に住宅地の開発を精力的に行った。下の例では明治の中廊下式住宅に、応接室・書斎に使われそうな「洋間」が加えられている。

公団住宅

1923年9月1日の関東大震災は、日本の「近代的まちなみ」の始まりだった。震災復興住宅のために同潤会が設立され、被災地で住宅を建設した。

同潤会は第二次大戦後に日本住宅公団となり、「2DKによる住宅団地」を大量に供給して、産業近代化の時代の日本を作った。

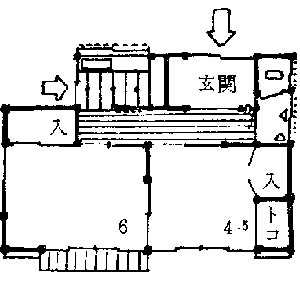

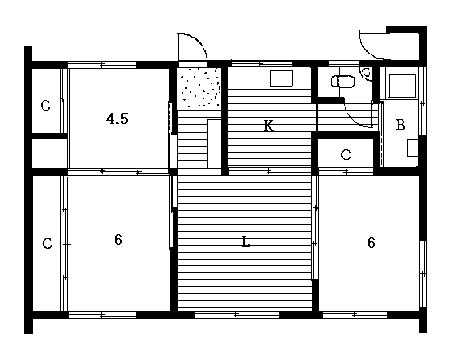

同潤会

9.13坪

震災復興で同潤会は、上のような応急措置的な最小限中廊下型住宅を供給した。来訪者が床に上がる前のやり取りのためには、これが必要だったのだろう。任侠ものに出てくる「お控えなさい。」という玄関での仁義も、江戸時代の武家の作法が元になっているのではないだろうか。

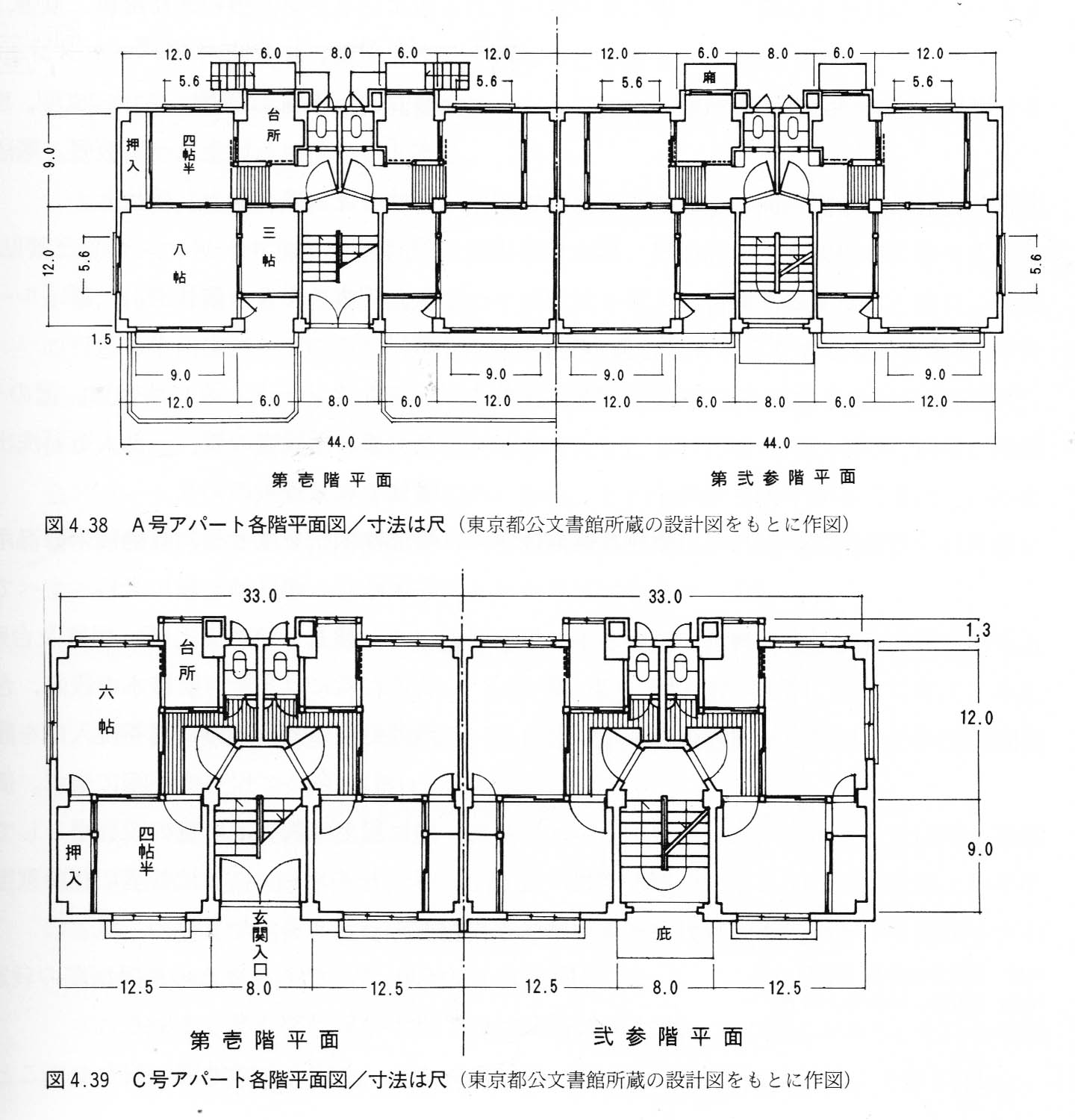

同潤会はこれと同時に、日本独自の気象条件を克服し、耐震技術を取り入れて作られたRC造による都市型集合住宅を建設した。

このとき建設された「青山アパート」「渋谷アパート」は、近代的な「まちなみ」を始めて実現した点が画期的だった。

未だに表参道や代官山が持っている「ちょっと洒落た街」と言う土地柄は、この時からだ。

表参道をおさんぽ

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/history/history14/harajuku/index.html#pagetop

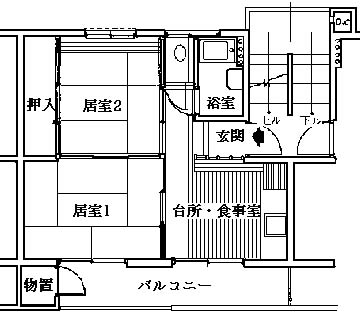

第二次大戦が終わると、日本住宅公団は精力的に戦災復興住宅の建設にかかり、1960年代にはこれがそのまま、産業近代化とともに都市に集中した人口を受け入れるモダンハウスとなった。最初の公団住宅は2DKの希望者が2,000倍を超えたそうだ。

1956年

20.19坪

1960年代

浜松市ではこれより先、昭和24年に都市型集合住宅である「松城アパート」を完成させている。地方都市としては画期的だ。