住宅建築の変遷

住宅の広さについて

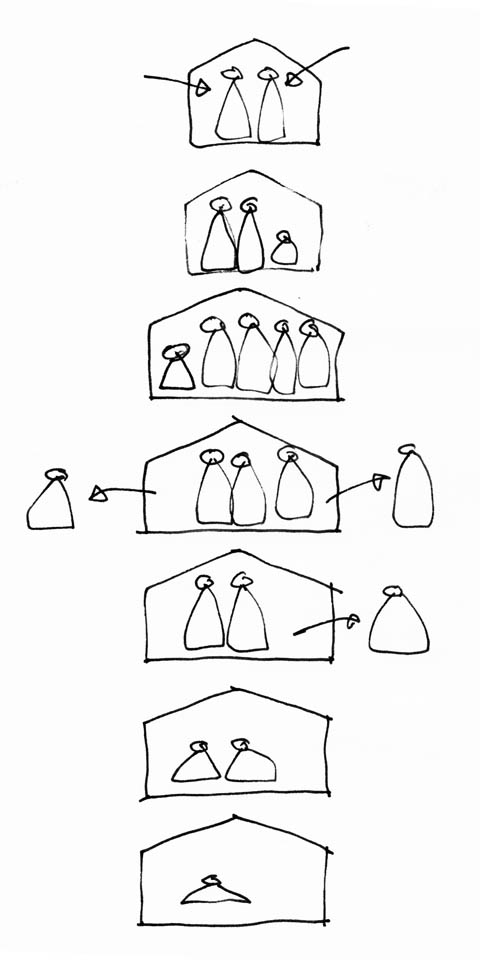

生活に必要な住宅面積は、家族数などライフサイクルに従って変化します。2人だった家族に子供が増え、外に巣立ち、やがて年老いて人生を終わる間、必要な面積はその都度変化する。

賃貸住宅であれば、必要に応じて「借り換え」ができるが、子供の通う学校など、地域社会によって決まるものがあり、なかなか難しいものがある。

持家の場合、必要に応じて住宅面積を変更することは容易ではない。

現在の日本の産業廃棄物の2/3が建築廃材だと言われている。物としての寿命が来る前に、こうしたライフサイクルの変化に応じた住宅の使い方が難しいのも、原因のひとつだろう。

米国では中古中住宅市場が人気を集めている。元々移民の国であり、引っ越しに抵抗が無く、新しい地域に引っ越したら、家を買う、という社会習慣が根付いている。これに家族構成の変化に応じて家を買い替える、場合によっては給料が上がったので家を買い替える、という暮らし方で不動産市場が成り立っている。

これに較べると日本の方が農業社会の社会習慣の続きで、家は先祖代々のもの、という意識が強いのではないだろうか。持家では家を売ってちょうど良い中古住宅を買うというよりも、古くなった家を壊して建て替える、という考えの方がありそうなことだ。

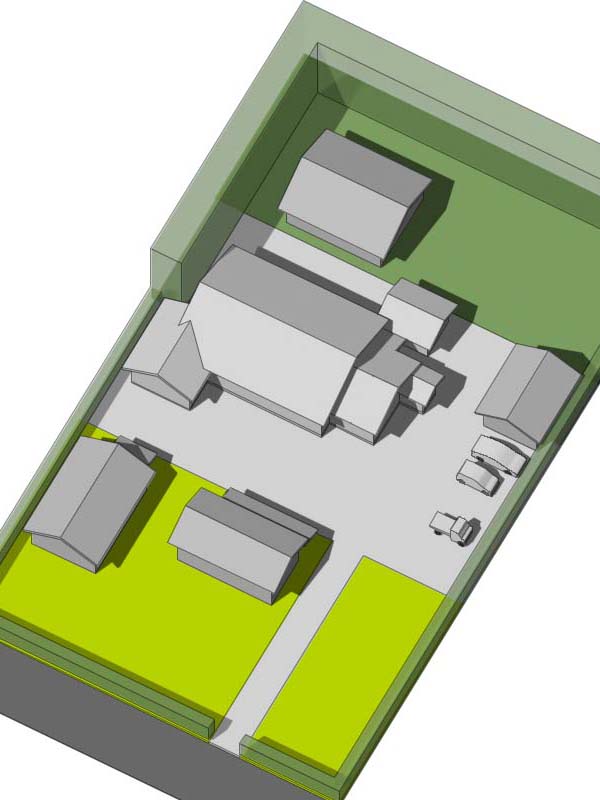

産業近代化以前の農村集落では、敷地に恵まれていたこともあって、敷地内で建物のリサイクルが出来た。敷地内には住宅だけでなく、農業用の建物もあり、これらを使い回す、ということが普通に行なわれた。

▽

子供が学校へ通うために出て行ったので、子供部屋を物置にする。

▽

子供が結婚して離れを建てる。

▽

孫が出来たので、母屋を子供一家に渡して、親が離れに住む。

▽

じいさんが死んだので、物置を隠居部屋にして、孫が離れを使う。

といった使い方が普通に行なわれてきた。居室として使うには寿命が尽きた建物でも、倉庫として使えば何十年も使える、という建て方が伝統的な建物には見られる。そのためには150坪以上の敷地があるとリサイクルがしやすかったようだ。

ところが市街地、近郊住宅地では敷地が限られているために、

▽

子供が学校へ通うために出て行ったので、建替える。

▽

子供が結婚したので建替える。

▽

孫が出来たので、三世帯住宅に建替える。

となりかねない。

物としての寿命が来る前に、住宅が廃棄物になってしまうのはサステイナブルなこととは思えない。

長く使う住宅とは考えないので、性能も費用を考えて最低限のものしか建てることが出来ない。常に貧弱な住宅に住み続けることになる。