街道と宿場

宿場町

江戸時代の人は一日十里を歩くのが標準だった。そのために五街道には概ね五里以内ごとに宿場が設けられた。宿場の立地は様々であり、城下町、街道と街道の合流点、さらに新居-舞阪、金谷-島田といった渡し場など、立地条件によって様々な特色がある。白須賀・新居・舞阪の三宿は、津波などによって形を変えてきた。

現在二川宿・島田宿川越史跡では宿場の様子が展示されている。二川宿は宿場町として繁盛している頃の様子、島田川越史跡ではシンプルな宿場の様子を見ることができる。

二川宿は明治23年、旧東海道と並行して宿場の裏に東海道鉄道が開業、明治29年には二川駅も作られたため、宿場町の機能がそのまま鉄道駅周辺として継承された。旧東海道は幅7.2mであり、道幅を広げることが困難だったため、バイパス開通まで、長く自動車交通に悩まされたが、現在も宿場の賑わいを伝えている。

島田市川越町は宿場ではなく、島田宿から15町ほど離れた大井川のたもとにあるが、島田宿に東海道鉄道の停車場が作られたため、その後交通結節点としての機能を失ってしまった。しかし現在の姿は江戸時代の宿場町の姿をとどめるものといえよう。

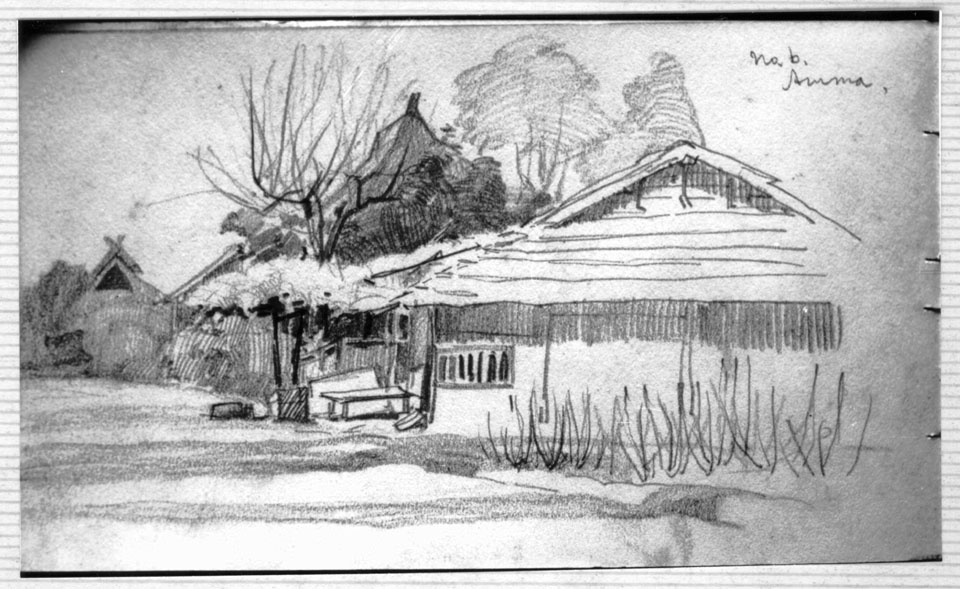

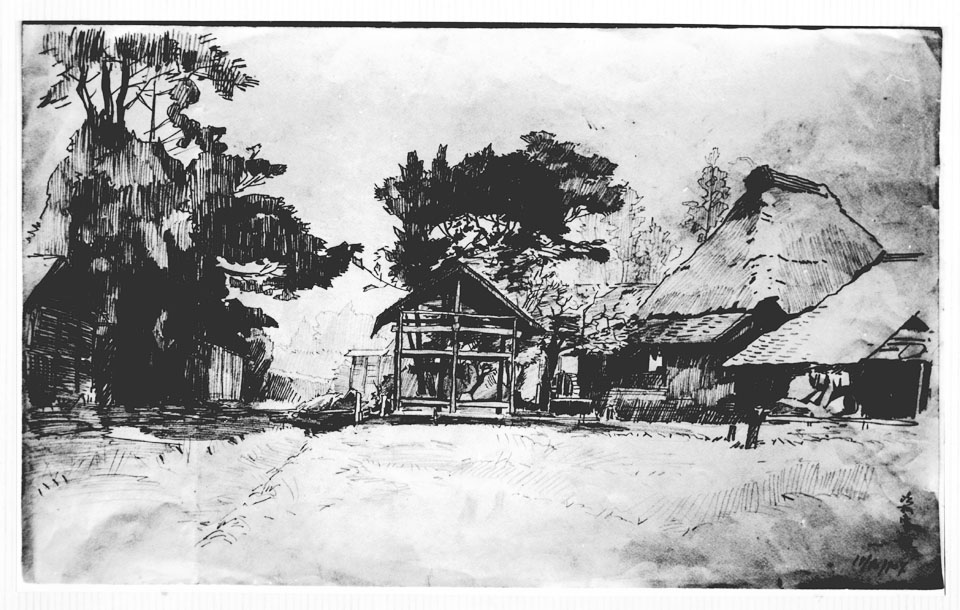

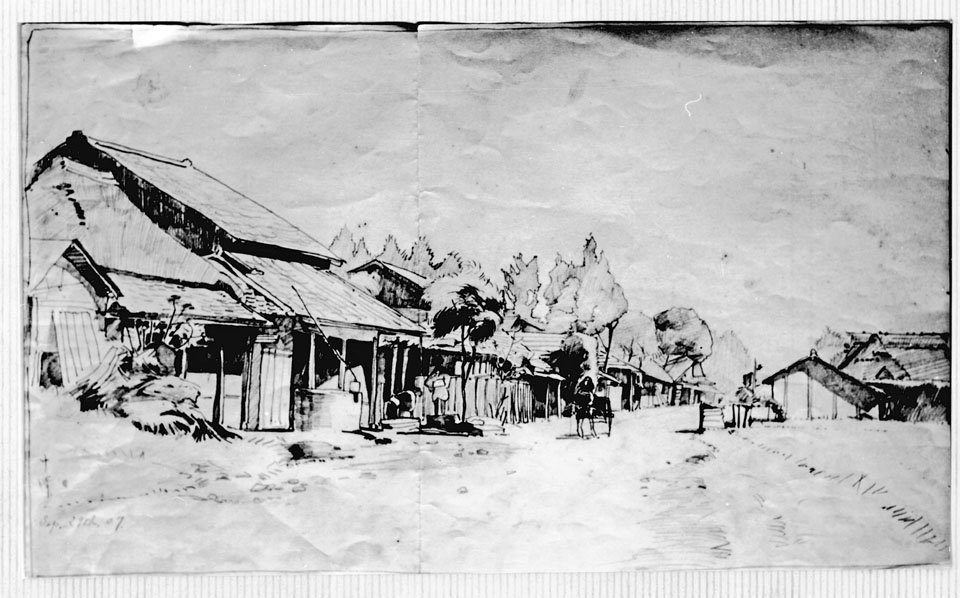

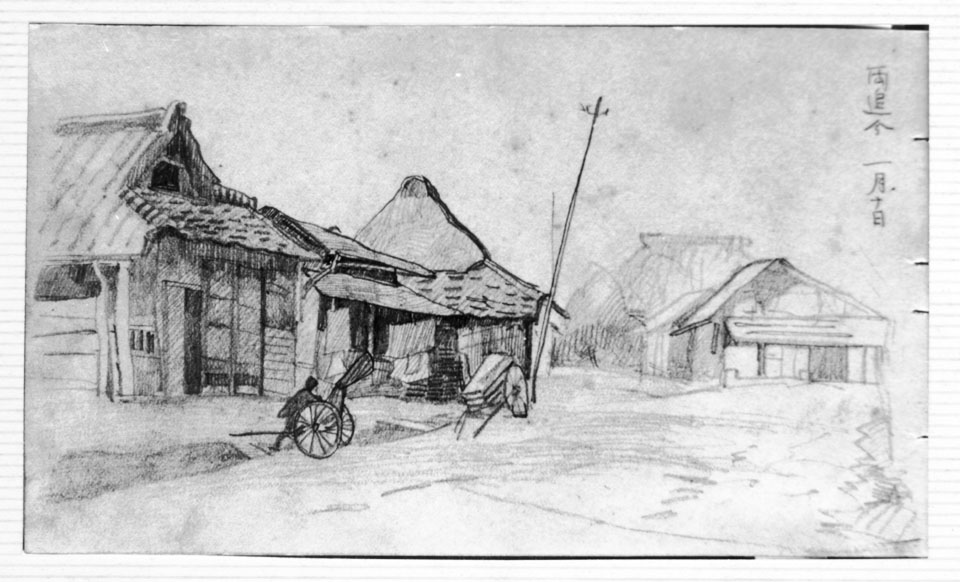

参考となる図版が中央図書館の郷土資料室にある。伊藤弥恵治さんが明治20年前後に書いた市内周辺のスケッチだ。現在の島田市川越町が、明治中期の宿場町の姿をとどめていることが解る。

安間町

常盤町

中沢町

追分町

遠州の宿場町

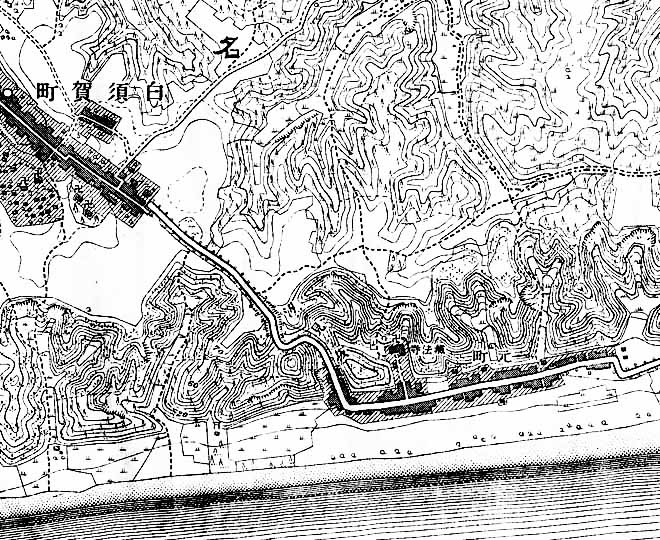

以下同じ縮尺で宿場町の様子を見ていこう。図を拡大したら次のスケールが参考になる。白須賀

|

白須賀宿はもともと右下-潮見坂の下、元町周辺にあったものが、1707年宝永の大地震の津波で壊滅し、左上-潮見坂の上に移転した。 |

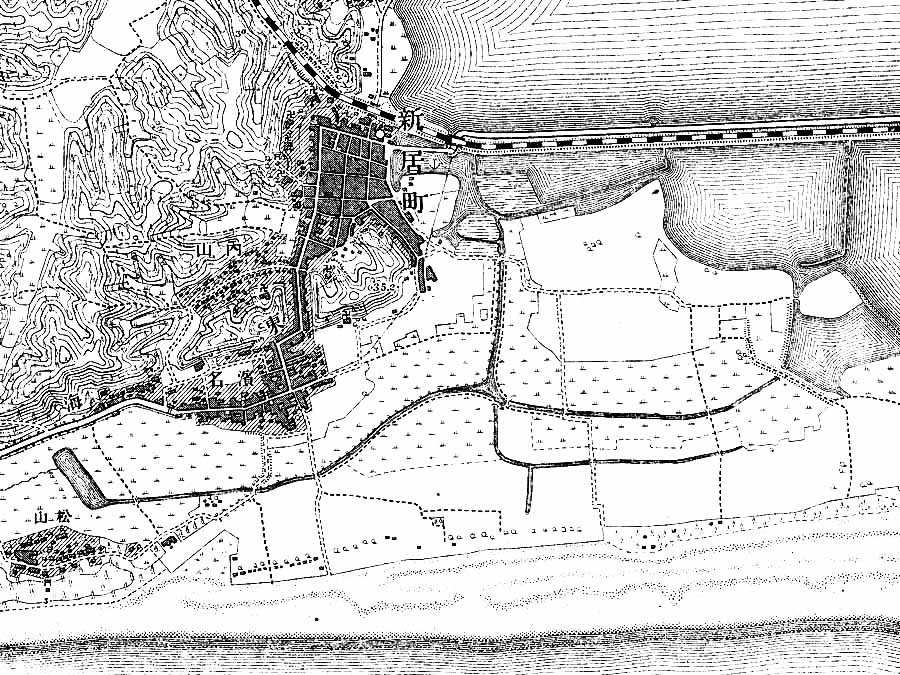

新居宿 | ||

|

江戸時代中期以降の新居宿は、現在も保存されている関所を中心として発達した。しかし新居の関所が日本の東西を分ける、重要なものであることは古代から認識されていた。

| |

|

左上の丸印が江戸時代中期以降の新居の関所だが、宝永の大地震以前には浜名湖は海と繋がっておらず、右中丸印のあたりに関所があったとされている。 |

橋本は浜名湖から海に注ぐ「浜名川」に沿った港湾施設だとされている。1192年源頼朝が征夷大将軍を求めて上洛した帰り、浜名川の橋を渡った際に読んだ

かへる波 君にとのぞみことずてし

濱名の橋の夕ぐれの空

という歌の歌碑が愛宕山の山頂にある。「東国へ帰ってきた。」という安堵感が感じられる。

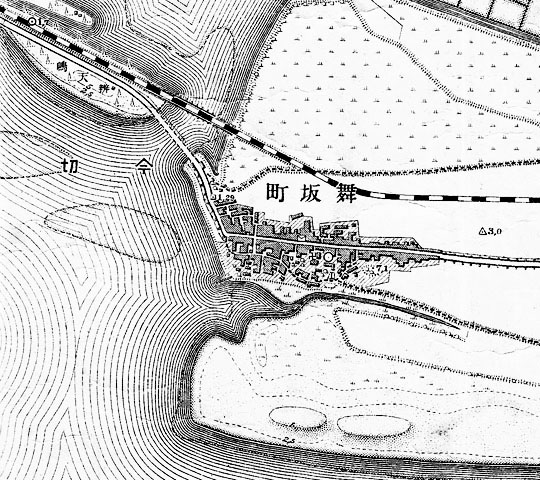

舞阪宿 | ||

|

明治22年の地図では浜名湖の湾口は今より広く、舞阪宿はほとんど太平洋にむき出しになっている。広重の浮世絵ではこの太平洋の中を船が進むように描かれているが、実際には表弁天と裏弁天の間の水路を利用したそうだ。 | |

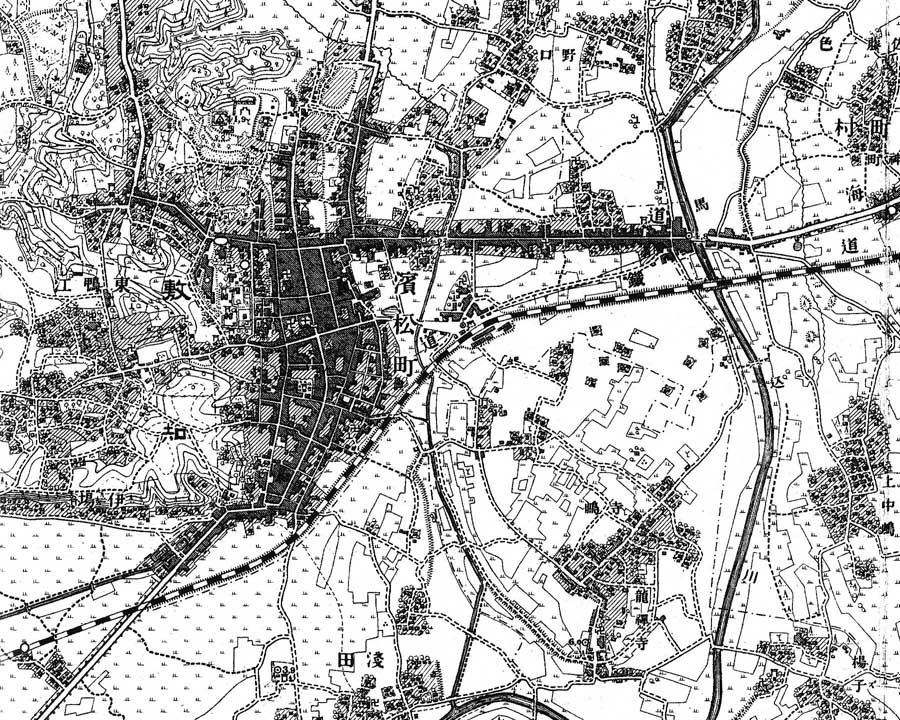

浜松宿

現在の連雀交差点には江戸時代、浜松城の大手門が建っていた。関西から江戸に向かってくると、正面に大手門があり、左は姫街道、右は東海道というデザインだったようだ。各町内の説明は下記を参照せよ。

古来天竜川の渡場の一つだった。平安時代の姫街道は現在の中野町より上流から、対岸の池田宿に渡ったとも言われる。江戸時代に整備された中野町は、日本橋と五条大橋の、マイレージの中間点なので「中ノ町」と呼ばれるようになったそうだ。江戸時代は天竜川の筏流しで栄えた。

東海道鉄道は旧東海道の南方を通り、左下の橋場村には駅が作られて栄えた。浜松駅から中ノ町まで路面電車が運行していたこともある。それまで掛塚湊から船で積み出していた天竜材その他の産物は、急速に列車で運ばれるようになった。繁栄が頂点に達したのは関東大震災の復興の際で、天竜川駅から材木町まで鉄道線路が引かれ、材木が関東地方に出荷された。

奈良時代に遠江国府が置かれて以来、遠州の中心地だった。

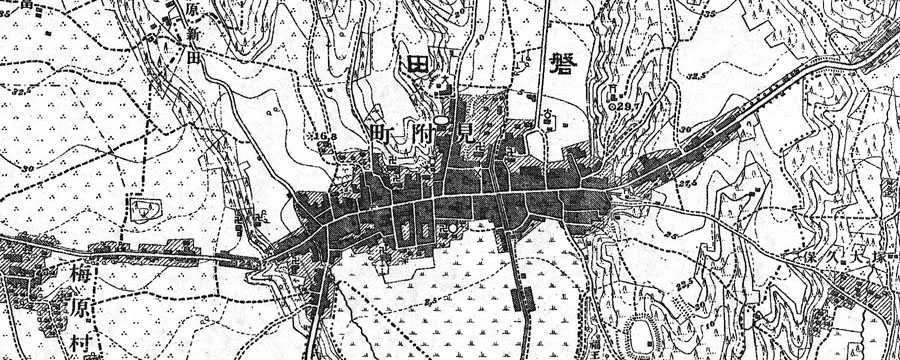

江戸時代には東海道見付宿は町人の町、中泉代官所が行政の中心地だった。見付宿の町人文化の高かったことは、福田半香などの画家の活躍によっても知られ、他に先駆けて見付学校を建設したことからも知られる。中泉代官所の主要な業務は旗本領からの年貢を掛塚湊、福田湊から江戸に送り出すことだった。浜松藩の年貢も同様に掛塚湊から積み出されていた。

図の中右下にある船溜りが現在は今浦ショッピングセンターになっているので、周辺の計画に際しては地盤の調査を慎重にしたい。

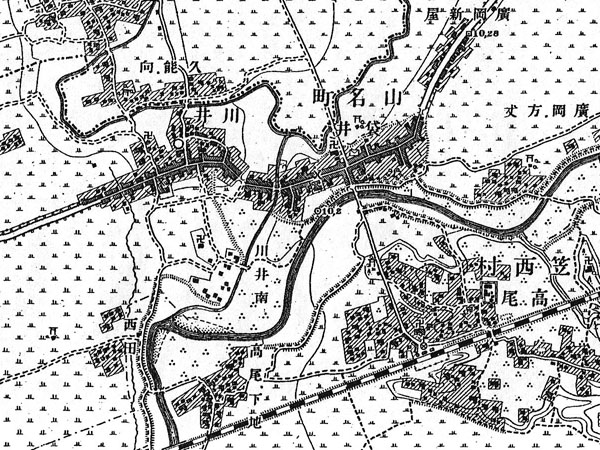

原野谷川北側の自然堰堤上に巧みに配置された宿場。中遠の稲作地帯の中心であり、法多山・可睡斎・油山の遠州三山、あるいは秋葉山への参詣の起点でもあった。中遠の稲作地帯には軟弱地盤も見られ、昭和19年の地震で被害を被った場所もある。

明治22(1889)年袋井駅の南に東海道鉄道が開業、袋井駅からは明治33(1904)年には森町へ、大正3(1914)年には横須賀に通じる軽便鉄道が開通し、中遠の物流の主力となった。中遠鉄道は戦時統制により静岡鉄道に合併、昭和23年には相良を通って藤枝に達する静岡鉄道駿線となったが、この頃には急速に発達したバス・トラックによる輸送に対し、軽便鉄道は遅れたものとなりつつあった。

掛川城天守閣から周囲を見ると、ここが東海道を押さえる戦略拠点だったことがわかる。遠州には稀な「城下町らしい城下町」。天守閣は高知城のコピーだそうだが、二の丸御殿は江戸時代のオフィスビルを伝える貴重な現物だ。

金谷まで4里7町と長丁場であり、峠越えの道なので設けられたのであろう「山陰の宿」だ。宿場の北から山をよじ登るのが旧道だろうか。

この辺りも東海道鉄道開通以来、車社会になるまで取り残された場所であったが、昭和30年代以降は「トラックの難所」となっていた。

越すに越されぬ大井川なので、支流の堤防の向こうに金谷河原と二段構えになっている。よく見ると駅の西側に地下道があり、これが旧東海道だ。

浜松風土記

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/history/history14/fudoki/index.html

中野町

見付宿

袋井宿

掛川宿

掛川城二の丸御殿

日坂宿

金谷宿