駿州の宿場町

島田宿

島田宿も宿場の中心に停車場が作られたので、河原町はそれ以降取り残されてしまった。

川止めの折、大名行列などでは連絡役だけを河原に残して、重役は今の駅前付近にあった本陣で居続けをしていたのだろう。

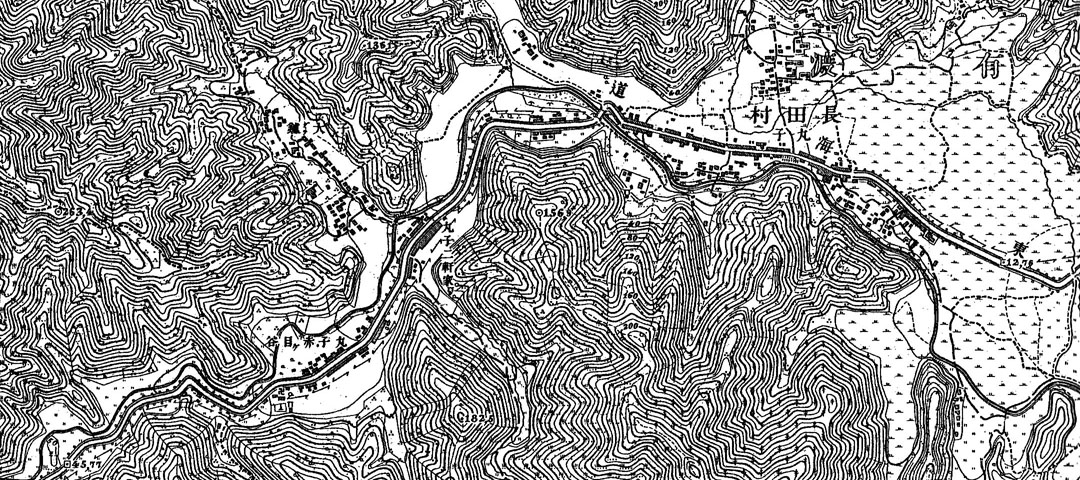

藤枝宿

瀬戸川の東岸で栄えた。田中城は珍しい円形の縄張りを持つ城だ。

安永元年(1772年)、田沼意次が相良藩5万7,000石の大名に取り立てられ、老中を兼任すると、領国経営のために東海道と結ぶ「田沼街道」を整備した。瀬戸川西岸から南に伸びる道がこれだ。

明治22年東海道鉄道計画の折には、藤枝宿は鉄道通過に反対、青島村は逆に鉄道誘致をした。さらに当初停車場の予定がなかったものを、地元で建設資金を集めて請願を行い、藤枝駅が開業した。その後国道1号線も藤枝駅近くに作られ、藤枝の中心は宿場から駅周辺に移った。旧青島村の人々に先見の明があったのだろう。

鉄道がそれまでの物流を変えてしまうことを知った藤枝宿の人々は、遅れを取り戻すために自分たちで鉄道を作ろうと考えた。すでに東海道鉄道の建設基地となった焼津では、機械工業が急速に発達していたが、これと対抗し、大正7年藤枝宿と相良の間に軽便鉄道が開通する。昭和23年には地頭方から池新田が開通し、藤枝と袋井が軽便鉄道で結ばれた。

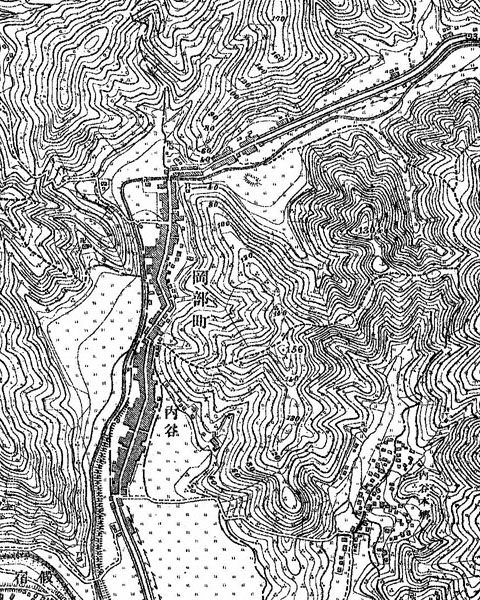

岡部宿

|

駿府城の西の要害となる宇津ノ谷峠の谷間の宿場。旧道沿いの旅籠などが整備されている。 宇津ノ谷峠には旧道をたどるハイキングコースだけでなく、明治のトンネル、昭和のトンネル、現在のバイパストンネルが並んでいる。 藤枝まで軽便鉄道が走っていた時代もある。 |

丸子宿

宇津ノ谷峠東側の宿場。中央の橋から東が本来の丸子宿。橋のたもとを北へ入る柴屋寺は「吐月峰」と称され、江戸時代に文人墨客の遊び場だった。

駿府

慶応4年(1868年)7月23日に、水戸で謹慎していた徳川慶喜公は政府の命により、謹慎の身柄を駿府に移され、宝台院近くの常光寺に居を構えた。護衛の隊士だけでなく勝海舟・山岡鉄舟・新門辰五郎等がこれに従った。 江戸からはそれまでの直参旗本衆が将軍に従い、それにお出入り商人のような江戸っ子の町人が加わり、明治初年の駿府は難民で膨れ上がっていたことが、明治の小説などにも描写されている。

中上の浅間神社をはじめとする歴史的建築物の多くは三代将軍家光公の時代のものだ。

明治22年にはそうした状態が落ち着きを取り戻し、街並みとして充実して行った頃だろう。合併などにより現在の市域とは違うが、旧市街の人口を見ると

1880年

静岡 40,555人

浜松 13,919人

とあり、田舎の宿場町とは違って、江戸が引っ越してきたようなおもむきがあったようだ。現在の「静岡おでん」も、この時代に「元江戸っ子」が広めたものではないだろうか。

江尻宿

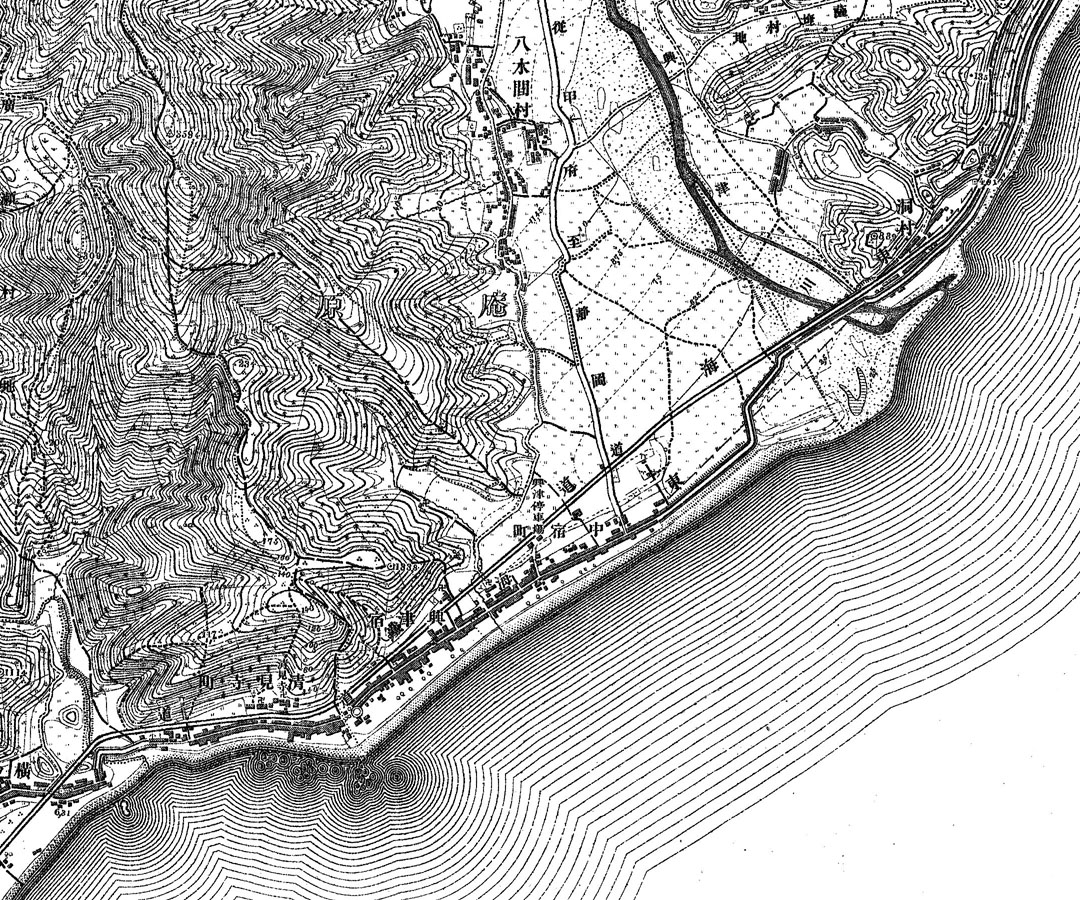

興津宿

宿場の東側に薩埵峠があり、今川家と甲斐の武田勢との境界となる「清見が関」と呼ばれていた。左下清見寺が「本丸」、右上薩埵峠が「要害」となる。興津川沿いも甲州への重要ルートだった。

由比宿

薩埵峠東側の宿場。左下薩埵峠の海岸は狭い浜沿いに進まなくてはならない「東海の親知らず」だったので、ここから急な山道をたどって興津へ抜けた。

現在安藤広重と宿場町をテーマにした地区の整備が進んでいる。

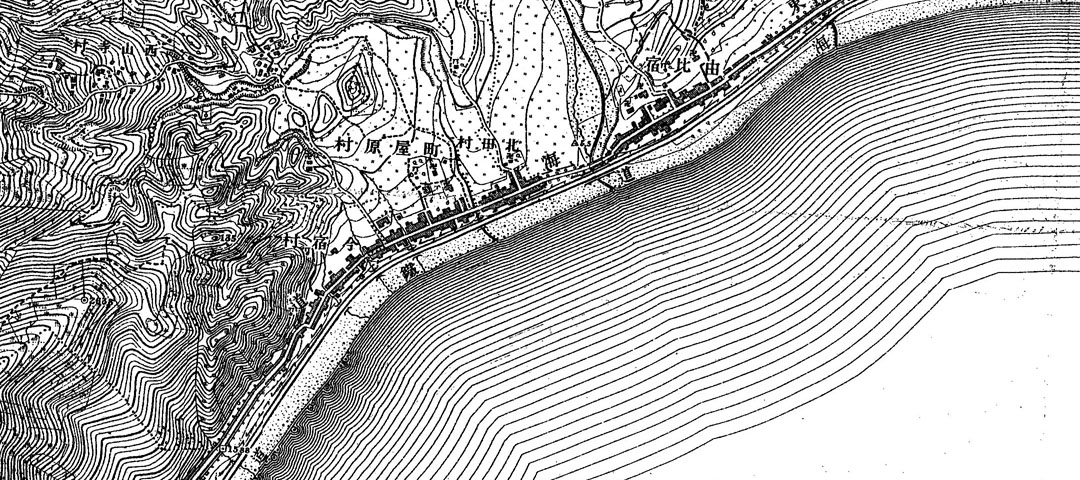

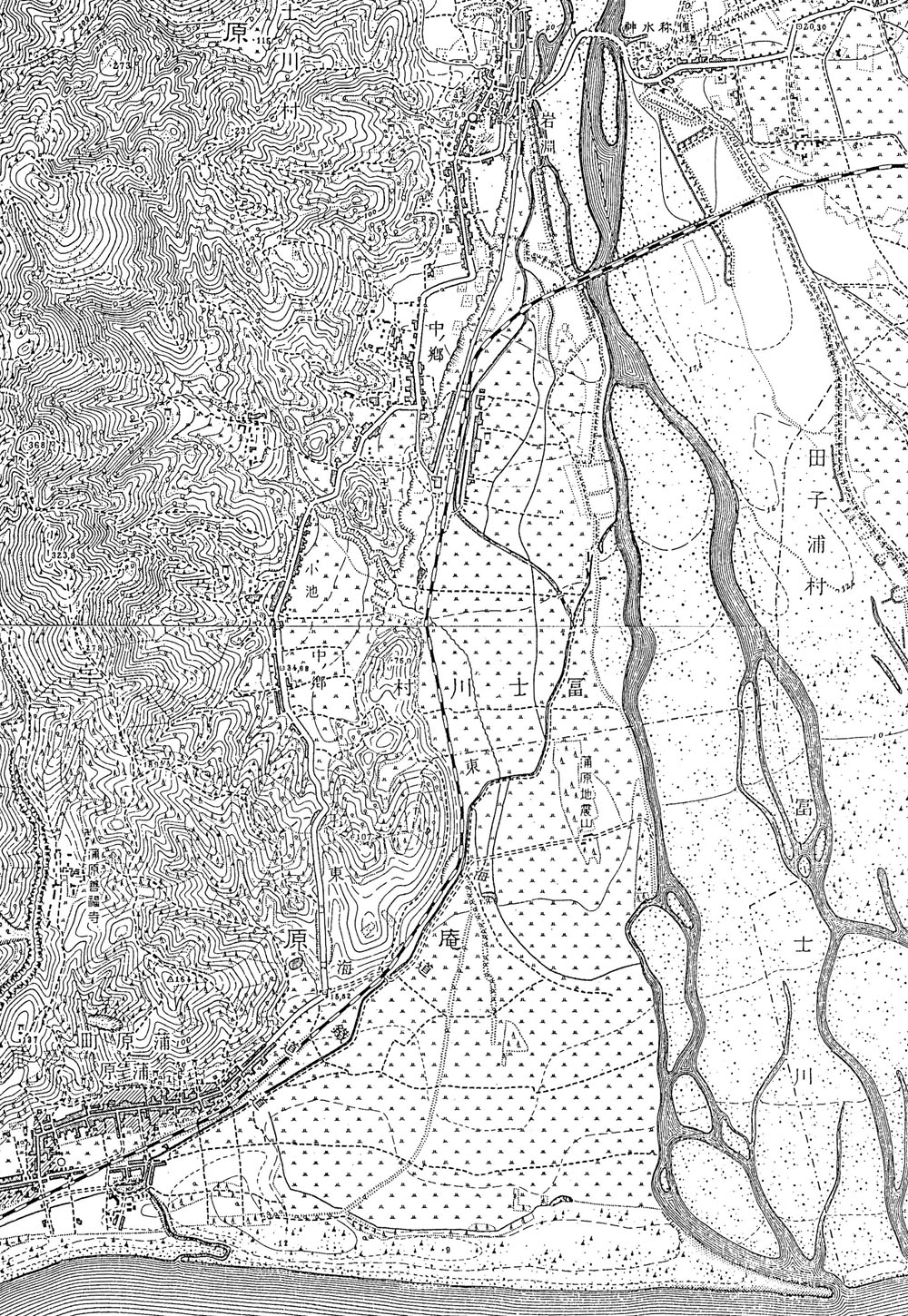

蒲原宿

左下が富士川西岸の丘陵地に作られた蒲原宿。宿場から東方へ駿河湾沿いの砂丘沿いを、元吉原宿に向かう東海道が使われた時代もあったが、寛永16年(1639年)の津波で流され、次第に岩淵をへて現在の吉原宿へ迂回することとなった。図中央に「蒲原地震山」とあるのは嘉永5年1854安政東海地震で隆起したもの(富士市教育委員会)。

砂丘と富士山の裾野の間は「浮島ヶ原」と呼ばれる湿地帯で、長く開発の手が及ばなかった。