参州の宿場町など

伊勢湾

8世紀の大和朝廷から見ると伊勢湾は「東の海」であり、三河は大和朝廷の施政権の及ぶ地の果てでは無かったではないでしょうか。「東海」地方は日本列島を東から囲む太平洋を指すのではなく、当時の海運技術から大和朝廷が安定して利用できる伊勢湾を指すものと考えられます。三遠の国境が浜名湖ではなく、高師山とされていることがこれを物語っています。高師山から遠くに見える「遠つ淡海」は人外魔境でした。

三河の国号はここに豊川・矢作川が流れ、木曽三川と同じく上古からの物資輸送を、伊勢湾という「東海」に結びつく場所だった、という説が江戸時代にも唱えられました。高師山の向こうが人外魔境だと考えられていたことからすれば、梅田川が三河のもう一つの川だったかもしれません。

豊川河口は「渡津」と呼ばれ、東海道を東西に結ぶだけでなく、伊勢神宮をはじめとする伊勢湾沿岸各地への渡船が置かれていました。三ケ日の初生衣神社の絹布はこの渡津から船で伊勢に輸送されたそうです。

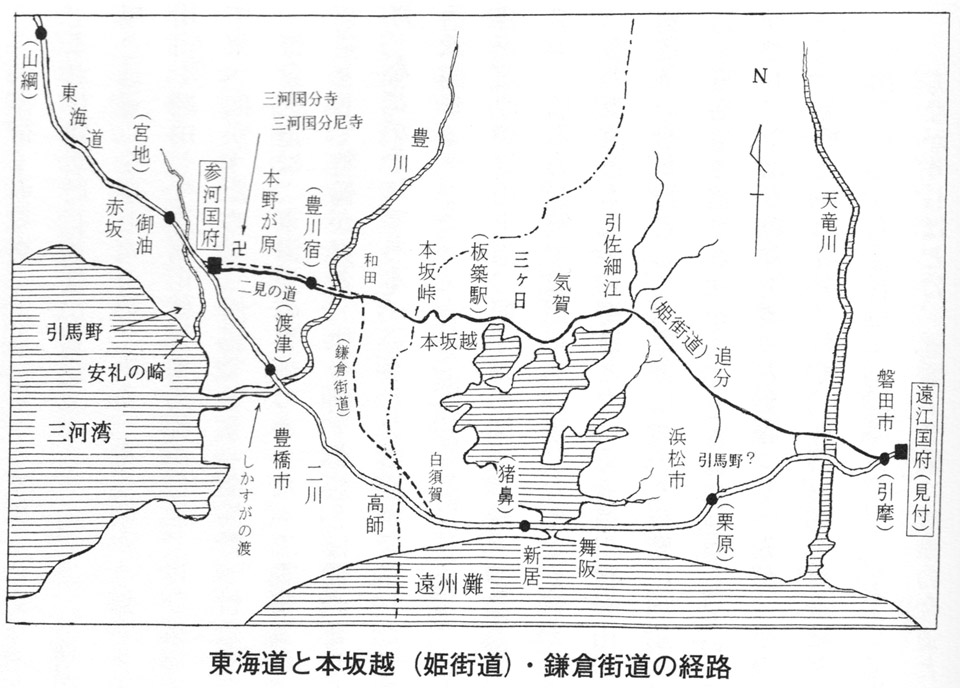

姫街道

現在三河国府から浜名湖の北岸を通って遠江国府に至る道を「姫街道」と呼んでいますが、新居の関所を通る東海道を定めたのは徳川時代であり、奈良時代以降、津波などで浜名湖南岸を通ることが困難な時代には浜名湖の北岸を通る道が東海道だった時代もあります。

三河国分尼寺跡には奈良時代の中門が復元されているので、参考にすると良いです。

参考

道と越境の歴史と文化

和田明美編

青簡社 2017

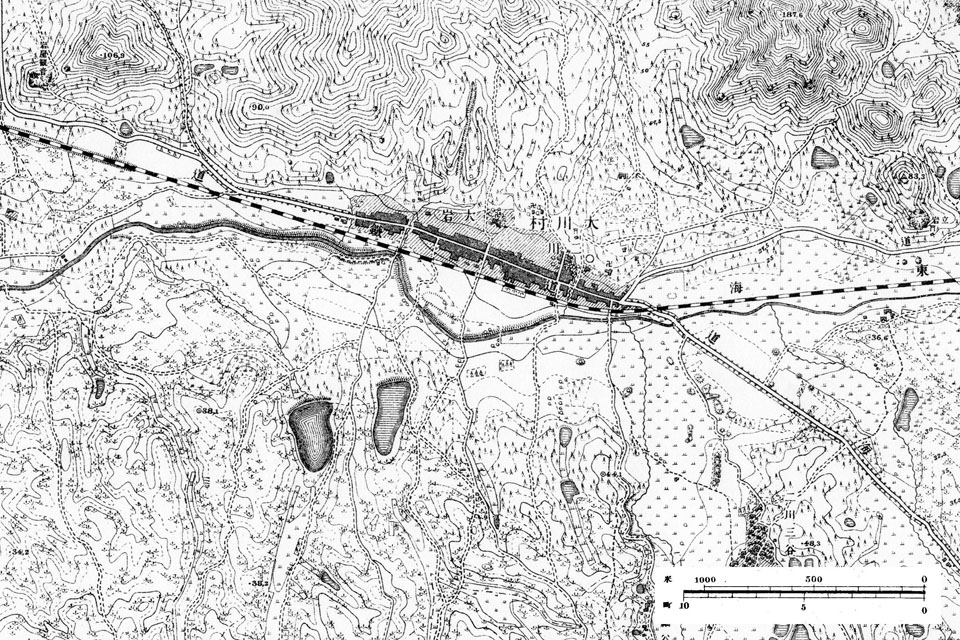

二川宿

二川宿は徳川幕府による東海道よりも古くからの宿場でしょう。家康の東海道はここから白須賀に向かいますが、家康以前の東海道は二川から坂を下って「遠つ淡海」に達したことも考えられます。明治時代に湖西市日ノ岡から浜松宿伊場堀留まで蒸気船が通ったのも、そうした古代の記憶を辿ったものでしょう。

二川宿には本陣資料館が整備されているので、見学をお勧めします。本陣だけでなく、これが面する旧東海道にも興味深いものがあります。宿場町は明治22年には東海道鉄道が開通して賑わい、1970年代からは物資輸送がトラックに変わり、やがて国道1号線バイパスが鉄道の南側に出来て旧道はさびれ、北側に県道バイパスができて住宅地の道路となりつつも、旧道自体を環境資産として活用を図っています。

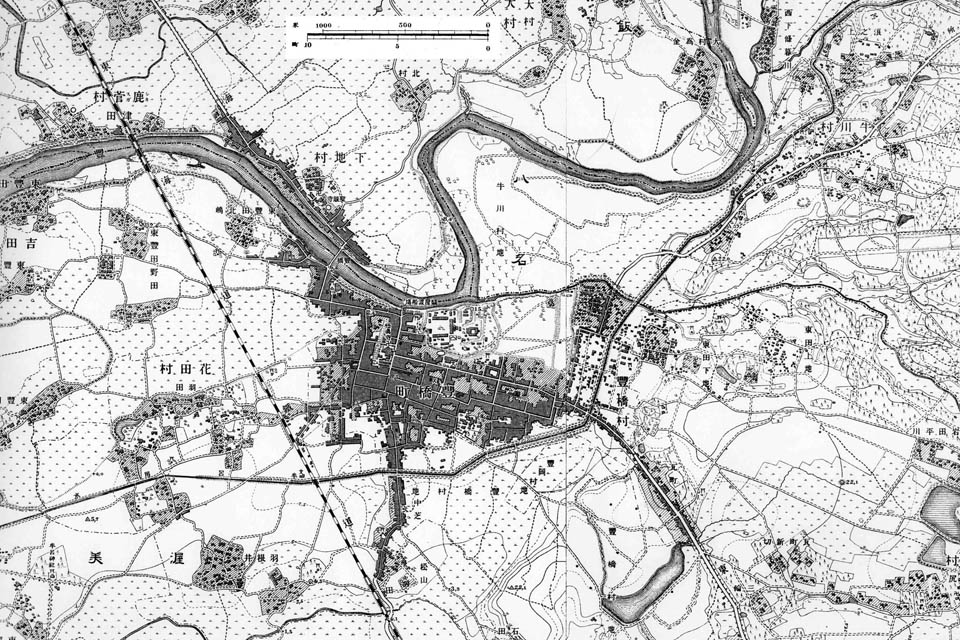

吉田宿

古代には「東海」の東にあって浜名神戸の絹布を伊勢に積み出す港だったものが、昭和に入り田原には飛行場、豊川には海軍工廠が置かれ、軍都として成長しました。その後これが三河港となってます。東海道に近いこともあり、日本最大の自動車輸入基地です。

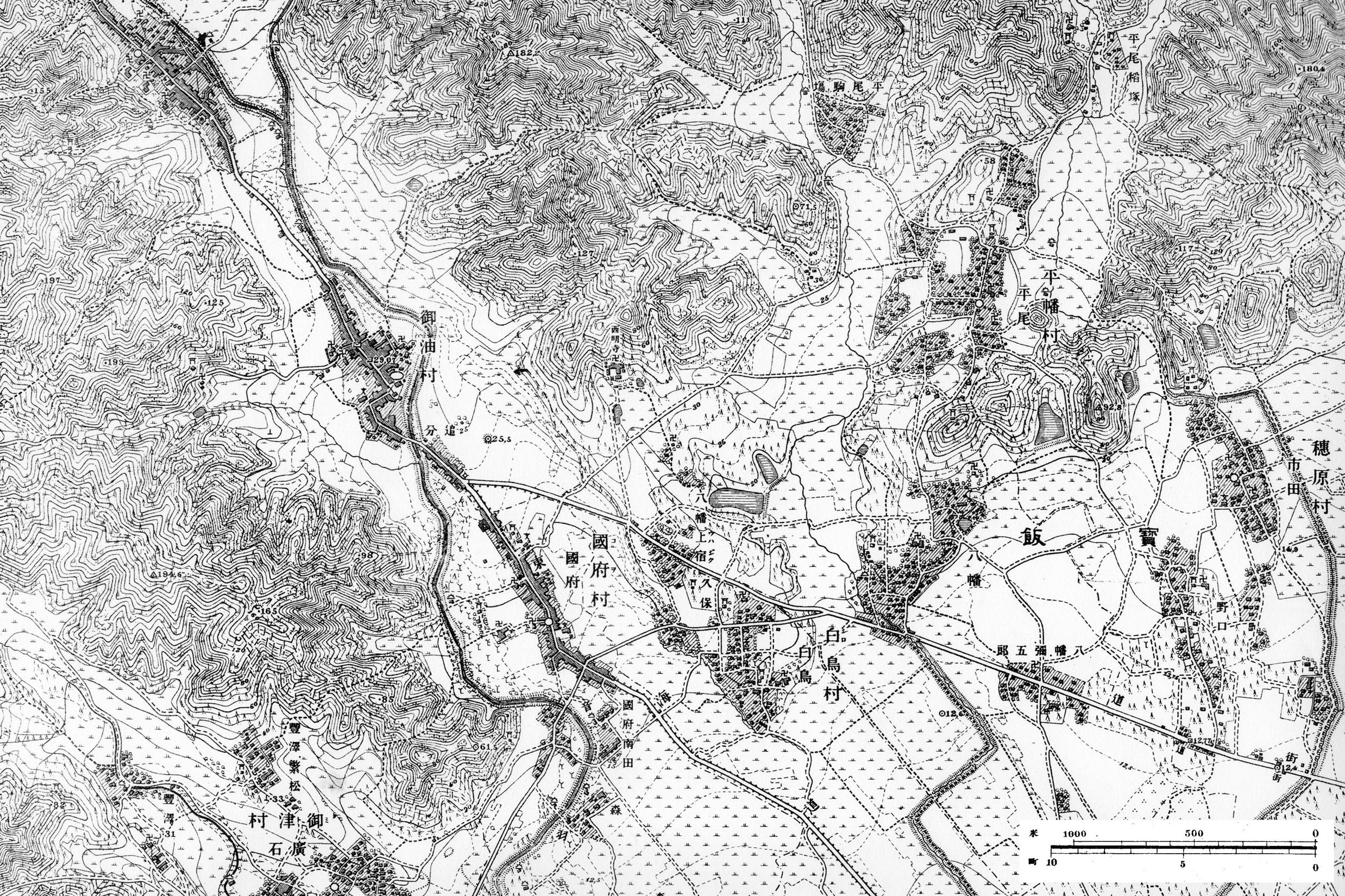

御油・赤坂

御油赤坂間は東海道で一番短く、17町かそこらなので有名だったようです。江戸方国府の手前に豊川稲荷を通る本坂越への追分があることとも関連しているかもしれません。この先本宿あたり、他に逃げ道がないのは現在も同じことで、東名で渋滞に巻き込まれれば解ります。

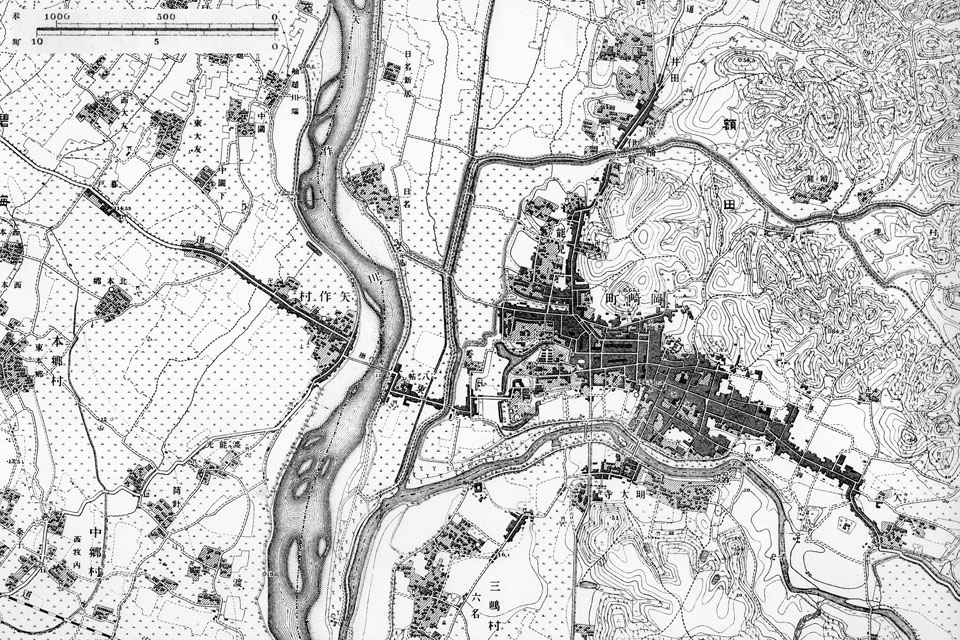

岡崎宿

「五万石も岡崎様は白の下まで船が着く。」という言い方がありますが、岡崎城は伊勢湾東岸にあって、東海地方の物流の要でした。家康が天下を統一すると、それまで瀬戸内海に集中していた海運の利権を、徳川幕府のご家中・親藩に移したであろうことが想像できます。

忠臣蔵の発端は赤穂の殿様が殿中で刀を抜いたことから始まったとされていますが、殿ご乱心の原因はこの海運利権が背景にあったのではないでしょうか。

鎖国というのも長崎奉行所の元で、外国貿易を幕府が一括管理するというものでした。そして国内の海運利権は三州吉良港など、岡崎が伊勢湾を仕切ることとなっただろうと思います。

忠臣蔵が瀬戸内の経済活動を象徴していたのと同様、田沼意次が相良に入ったのは船を作らせてメキシコ銀を狙っていたことも考えられます。ローマまで使節を送った事のある伊達藩は相良にも「仙台河岸」を寄進しています。

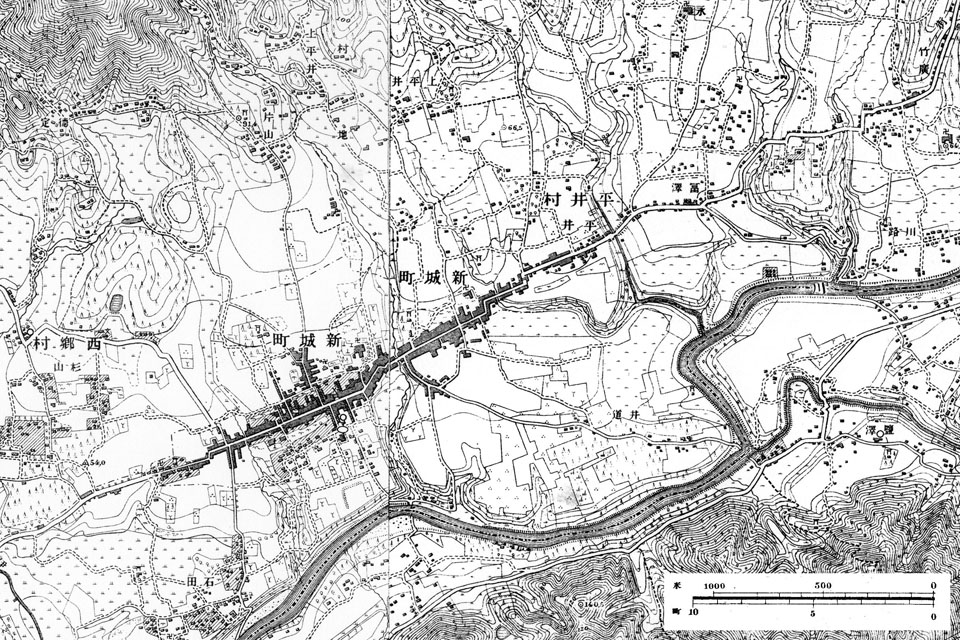

新城

江戸時代の宿場は基本的には幕府が参勤交代のために指定したものですが、古来の交通の要衝があります。新城は伊奈街道沿いで、豊川が山にかかる手前の、最後の船着場として栄えました。小布施が信濃川最後の船着場で、そこから峠を越せば江戸へ米を送ることが出来たのと似ています。

浦河を登って峠を越した伊那谷の産物は、ここで船に積まれて吉田へ、そして伊勢湾岸各地あるいは全国へ運ばれました。

明治後期の物流の様子は、当時の記録から読み取れます。新城町誌 明治43年には

道路

本町の道路は概ね平坦にして車馬の交通自在なり。今県道および主なる里道について記せば次のごとし。

県道

伊奈街道

豊橋市より長野県下伊那郡根羽村に至る、延長二十里35町56間5尺に渉る道路にして、本町に於いては西単に始まり北偏を東行すその延長1,012間、道路幅3間5尺なり。

挙母街道

挙母街道は愛知郡平針村より本町に至る道路なり。全延長21里31町24間余の内、本町に属するは里程65間道路幅2間2尺にして本町の西端を南北に縦貫す。

里道

遠州街道

本町字橋向に於いて伊奈街道より分岐し、千郷村大字石田を経て八名郡八名村に出で、別所街道に通ずる道路にして本町内の路程124間幅1間1尺なり。本道は重要道路にして近く県道編入のことを見るべし。

作手中道

本町字町並伊奈街道より分岐し千郷村大字徳定を経て作手村に入り、同村大字杉平同大字高松同大字鴨ケ谷を通過し、同村大字高里に於いて県道挙母街道に通ずる全延長3里28町27間の道路にして本町内の路程414間幅1間1尺なり。

辨天道

本町字屋敷伊奈街道より分岐し本町字内井道南より八名郡船着村大字日吉字井戸向の豊川に架設せる弁天橋を渡り同村大字浜井場に於いて県道別所街道に通ずる全延長980間幅10尺ないし12尺にして本町内の路程620間幅12尺なり。本道路は重要道路にして近く県道編入のことを見るべし。

日吉道

本町字西新町伊奈街道より分岐し八名郡船着村大字日吉に通ずる道路にして延長950間幅1間3尺なり。

新川岸道

本町字町並伊奈街道より分岐し八名郡八名村大字庭野に至る道路にして延長358間幅1間2尺なり。

片山道

本町字的場作手中道より分岐し千郷村大字片山に通ずる道路にして延長328間幅1間2尺なり。

裏野道

本町字裏野より東郷村大字平井に通ずる道路にして延長228間幅1間2尺なり。

鉄道

豊川鉄道新城駅は明治31年4月25日開通せしものにして本鉄道は本町に於ける唯一の交通機関にして各地との交通運輸は殆ど本鉄道に拠りつつあるの現状なり。今明治43年度に於ける乗降客及び貨物の輸出入を示せば次の如し。

乗車人員68,425人、降車人員78,403人、輸出貨物3,229トン、輸入貨物565トン。

橋梁

幽玄橋

新橋

辨天橋

渡津

本町の渡津は1箇所にして字東入船より八名郡八名村大字庭野に達す幅46間2尺深さ平均凡そ4尺なり。

河流

本町に於ける河流は南端に豊川の流れあり、船揖の便ある他幽玄川田町に二小流あるも僅かに田面の灌漑、水車の利用に充つるに過ぎず。

とあって、今から見るとずいぶんのんびりして見えますが、1学期に見た遠州浜松の街中も大きなだけで道路の様子などは同じようなものだったことが解ります。