職人の腕

機関車トーマス

19世紀初め、ヨーロッパに始まった化石燃料の動力源としての利用は、各国の海外進出を加速させた。イギリスはそれまで世界帝国であったスペイン海軍を、1805年にトラファルガーの海戦で破ると、七つの海を征服し「大英帝国」となった。

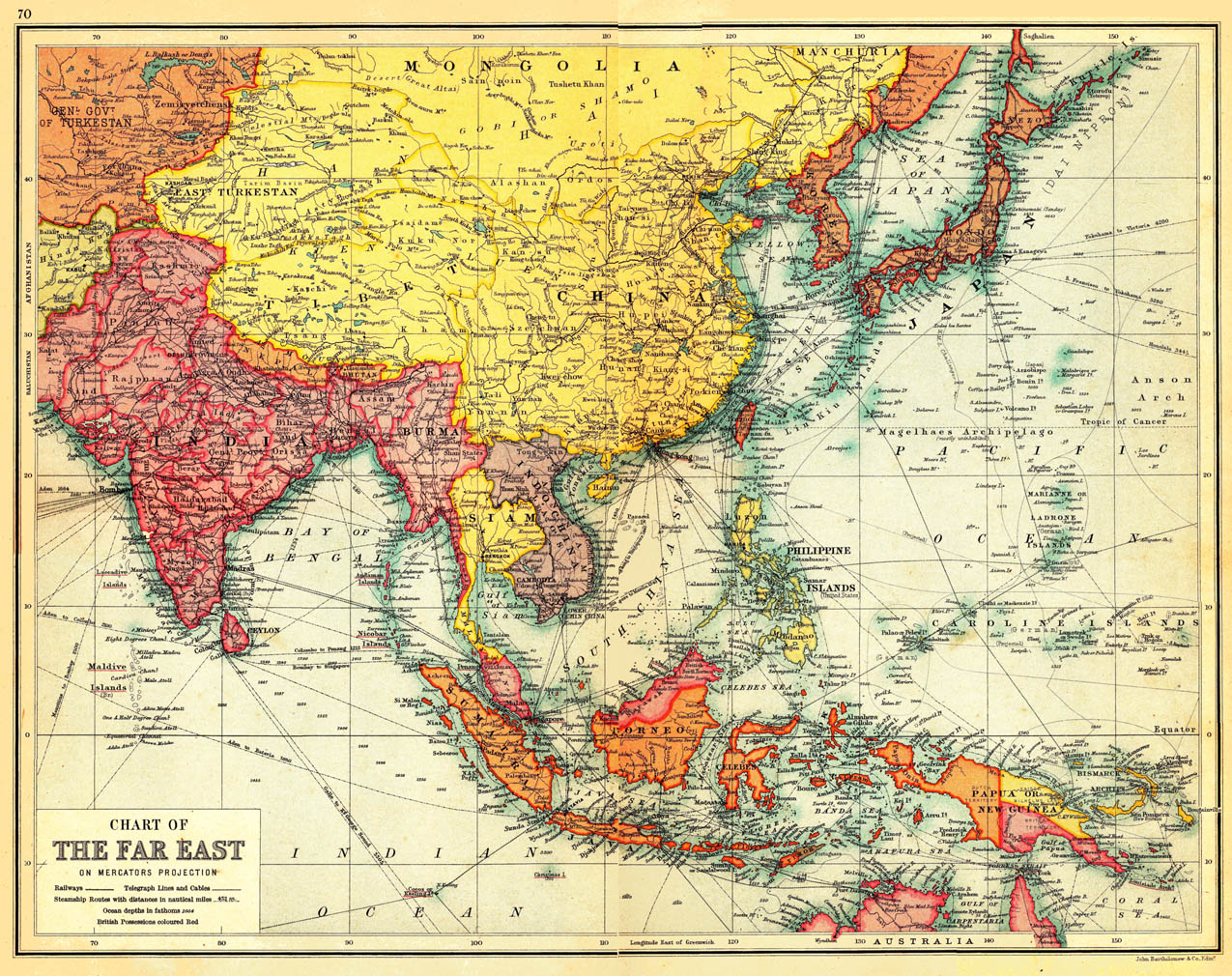

図は1914年に英国で発行された極東の地図。

The International Reference Atlas

J.G.Bartholomwe 1914

19世紀に決められた領土はこの後も第二次大戦までほとんど変わらなかった。 英国はインドを赤く塗り「インド帝国」と称して植民地化した。オレンジ色のインドネシアはオランダ領、紫色のヴェトナム、ラオスはフランス領など。フィリピンはスペイン領だったものが1904年に米国がスペインを破り、キューバなどとともにアメリカ領。

日本・タイなど少数の独立国を除けば、ほとんどが現地住民の意思とは無関係に植民地となり、欧米列強は残る中国に勢力を伸ばそうとしている。

昔ながらに残された各国は、迫り来る列強の波を前に、生き残るために必死だった。幕末の日本では勤王-佐幕の対立と開国-攘夷の対立が複雑に入り組んでいた。

そんな中、英国初代駐日公使ラザフォード・オルコックは困難な外交交渉の間に、いつしか日本文化に惹かれていた。開国-攘夷と言っても、実際に世界文明の中心を見たことのないヤコニンが、空想上の議論を続けるよりも、一度現地を見せるのが、条約交渉でも一番の早道。1860年に米国へ行っているが、あんな場末の新開地ではなく、ロンドンとパリで本物を見せよう。というのが彼の結論となった。

オルコックの尽力で神奈川条約による開港期限の延期、という条約交渉のと同時に、幕府は1862(文久元)年開催のロンドン万国博覧会への出展を実現した。

万延元(1860)年の条約調印のための遣米使節は、殆ど驚くだけの観光旅行で、仕事らしい仕事をしたのは、金の流出を防ぐために、日米の貨幣の金含有率を米国側に調べさせた小栗上野介くらいだったが、文久元年には幕府の中でも各方面のエキスパートを選び、分担して欧州事情の調査に当たった。

この使節団がのちの日本の運命にも深く関わるが、初めて日本に触れたヨーロッパの人々の間に、条約交渉というよりも、万博への出展で大きなセンセイションを引き起こした。

オルコックは

- 陶磁器・銅製品・絹織物・漆器・冶金などは、ヨーロッパの最高の製品に匹敵するのみならず、我々が真似したり、肩を並べることができないような品物を製造することができる。

「大君の都」オルコック著 岩波文庫

その後1867年のパリ万博にも幕府・薩摩藩などが出展し、ヨーロッパには「日本ブーム」が起こり「日本マニア」という人々が増えていった。日本マニアの中で有名なのは、ゴッホの描いた「タンギー爺さん」だろう。

美術の先生だと、なぜゴッホが浮世絵を幾つも書いているのか、理解できなくて「当時は日本ブームだった。」と言ってオシマイではないだろうか。

しかしこれは産業革命と、当時の英国で進められていたウィリアム・モリスの「アートアンドクラフト」あるいはフランスの「アールヌーボー」スペインでのガウディの活躍と結びつけると、説明がつく。(教科書p156−158)

当時のヨーロッパでは、版画といえば黒一色ものが全てで、出版物でも多色刷りのさし絵が広まるのは、19世紀末になって石版画が利用できるようになってからだった。

ところが日本では平安時代以来、大陸からもたらされた木版印刷の経本から、様々な印刷技術が発達しており、江戸時代にはこれが多色刷りの浮世絵となって、大いに流行した。

当時のヨーロッパでは色のついた絵といえば肉筆画、色のついた本といえば王侯貴族が作らせた手写本しかなかった。

しかるに日本では浮世絵から子どもの絵本・広告ビラに至るまで、色とりどりの印刷物が溢れ、庶民がそれを日常的に楽しんでいたのだから、事情を知るにつれ、ゴッホなどの画家は腰を抜かさんばかりに驚いたことだろう。

特にショッキングだったと考えられるのは、浮世絵がヨーロッパに紹介されるのに先立ち、有田・伊万里などの高価な陶磁器がヨーロッパへ輸出されるときに、丈夫な和紙でできた浮世絵の刷り損ないが梱包用資材として使われており、これがヨーロッパの芸術家と浮世絵との出会いだったことだ。

浮世絵のスタジオシステムは現代でもアニメーション制作に受け継がれ、世界でも最高の作品を生み出していると考えることもできる。浮世絵で培われた10版20版という多色刷りの技術は布の染物にも応用され、パリコレクションなどで目にする布地には今もは浜松で染められているものもある。

幕末明治の外国人による日本訪問記を読むと、産業革命による「工業化」はツマラン。やはり昔のような「手作り」がヨイ、と思っていた人々にとって、日本は単なる「東洋の神秘」から、人間の手でなんでも作り出してしまう「夢の国」へと変わっていったと思われる。

化石燃料の動力への利用が始まると、機械工業は急速な発展を告げ、建築材料も大きな変化を見せた。

それまで人間が手仕事で作り出していた建材が、機械で作られるようになると、一番大きな変化は「直線」「平面」の登場だった。

手作りの「直線」「平面」に比べると格段に精度の良い「直線」「平面」が安価に量産されることで、その後の建築の姿は大きく変わり、鉄骨造の建物ばかりでなく、新たに登場したRC造でも、様々な可能性が一気に拡がった。

しかし同時に、それまでの「手仕事」のもたらしていた、機能以外の豊かさが失われていくことに、危機感を抱く人々もあった。

そうした人々の中心人物の一人がジョン・ラスキンであって、例えばラスキンのケンブリッジにおける講義録は、活字本でありながら、手彫りの風合いを持った標題ページで飾られている。

彼のまわりには様々な「芸術家」が集まっていた。ウィリアム・モリスやベアトリクス・ポッターもジョン・ラスキンの「弟子」と言って良いだろう。

我々が「腕」という時には職人の専門技能をさすが、英語で”Arms”というと「武器・武力」などを指すことになってしまう。日本が職人の専門技能で支えられてきた国であるのに対して、欧米の近代国家は武力によって大きくなってきたことが、この違いを生み出すのだろう。

日本における1960年代以降の産業近代化でも、欧米の産業革命が理論・技術を中心に発展してきたのに対し、日本では「職人の腕」が近代化を支えてきた部分が大きい。

機関車トーマス