2011.7.14

「部屋として独立した仏間が必要。」というお話を久しぶりに頂いて、これまで設計した仏間を振り返ってみました。

平安以来の貴族住宅、あるいは二の丸御殿の様な大規模建築を別にすれば、日本の伝統的な小住宅の計画では、機能ごとの部屋割りは無く、基本的には全ての部屋が多目的室、今で言う「マルチパーパスルームでした。

8畳・6畳・4畳半と言った名前で呼ばれる部屋は、常には寝室に、お正月などには応接室に、来客が泊まれば客間寝室に、夏休みには娘が子供を連れて長期滞在、といった具合です。

それでも専用の仏間が欲しい、という話もあります。大方は100坪以上の大邸宅。けれどもそれぞれに仏間への思いが詰まっています。御先祖様も常に千の風になっているわけにはいきません。

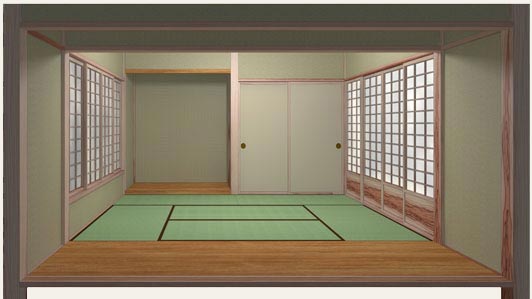

下は市内の大きな住宅です。住宅計画が始まる少し前に先代社長が無くなられて、奥様の強い希望で仏間を作ることになりました。「無き夫への思いでに捧げる部屋」と言っても良いでしょう。

長4畳に2畳分の仏壇置き場で合計6畳です。

美術品もお持ちなので、床の間も必要なのではと御伺いすると、実務的な社長は「どこでも良いよ。」と言うことなので、手前の8畳に下座床の式で。和室はこの2間なので、座敷というより何にでも使える部屋となっています。

こちらは市内のドクターの住宅です。こちらは畳2畳に板2畳です。仏事の折にはきれいにするけど、そうでない時には座敷に出たものをそのまま収納しておく、「娘の着物なら御先祖様も怒るまい。」という、半分納戸の様な部屋。

次は市内中堅企業経営者の住宅ですが、「広すぎる家」で育った彼は、「大きな家は要らない。核家族向きの広さで、遠州地方の田舎風の家が良い。」といことでしたそこで寝室を畳敷きにして、仏間と言っても床の間と同居の簡単なものです。仏壇置き場と言った方が良いでしょう。手前はタンス置き場。畳に接してこうした収納スペースがあると、和室が散らかりません。

お寺でも高齢者に配慮した寺院建築が最近の流れです。仏壇置き場と言うと、畳敷きの和室に、と限ることはありません。欧米の暖炉の上が家族の写真置き場、天井近くには御先祖様の肖像画が掛かっている、と言ったシーンを思い浮かべることが出来ます。伝来の仏壇で、どうしても洋間に合わない、ということであれば、クローゼットドア同様の折り戸を付けることも出来ます。