2009.2.23

マンション建設反対、という話が全国各地で頻発しています。周辺住民と開発業者がぶつかりあうのは都市計画場の「第一種中高層住居専用地域《が多い様です。

それまで、例えば「第二種住居専用地域《であったものが、「第一種中高層住居専用地域《ということになったのは平成8(1996)年の都市計画法改正によってです。それまでは低層住宅地の中に中層集合住宅が混じるという市街地の広い部分が「マンション地域《ということになりました。バブル期に作られたこの法律があちこちで地域の住民を苦しめています。

「浜松市都市計画マスタープラン《平成13 より

例えば浜松市では都市マスタープランで左の様に、住宅地を4分類しています。土地利用の方針を建物の階数から見れば、

| 都心住宅地 | 中高層 | 6階建て以上 |

| 都市型住宅地 | 中層 | 3・4・5階建て |

| 一般住宅地 | 低層 | 1・2階建て |

ところが都市計画法の市街化調整区域指定、あるいは農地法による農地転用のルールによって守られている緑住住宅地とは対照的に、低層住宅地であるべき一般住宅値の広い部分が、浜松市でも「第一種中高層住居専用地域《となっているのが現実です。

これはひとつにはそれまでに建てられた中層以上の集合住宅の既得権に配慮するためでした。

そしてもうひとつは「日本経済は将来も限りなく右上がりの成長を続ける。《というバブル期の国民感情を反映し、経済成長とともに土地需要も限り無く増大する。これを満たすには建ぺい率・容積率を出来るだけ大きく取って土地利用の高度化を図るしか無い。というイケイケ路線の市民の願いを反映しています。そしてそれは「土地価格は容積限度で決まる《という前提での地権者の願いでもありました。

こうしたバブルの残骸が現在、低層住宅地を脅かしています。

「第一種中高層住居専用地域《の様な用途地域の定めは、全市に渡って住宅地の基本として指定されますが、小さな地区に限って、住民の側から地区毎の実情に合った、より細かな基準を定める都市計画の提案が、「地区計画《として制度化されています。これを利用すれば、低層住宅地の中に中層集合住宅が混じるといった市街地に、これ以上中高層集合住宅が増えるのを防ぐことが出来ます。

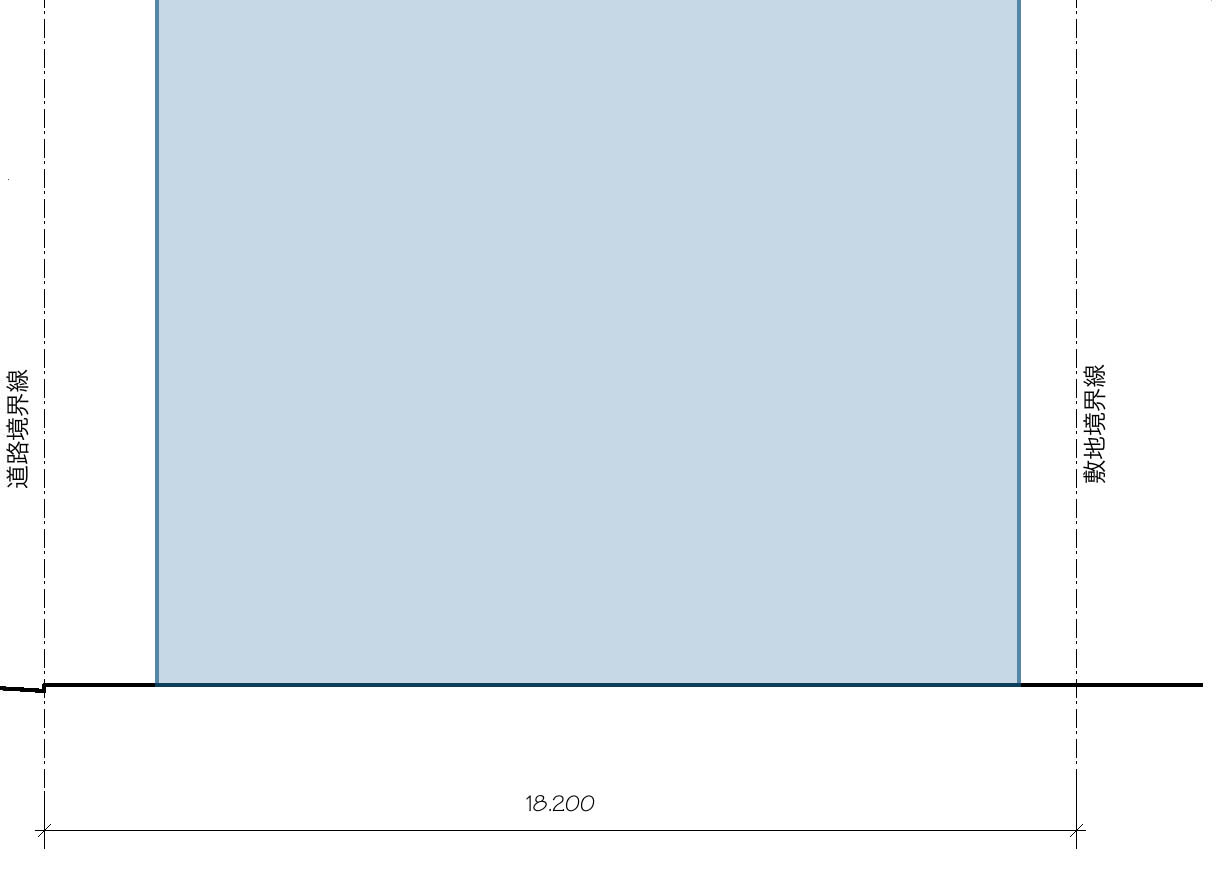

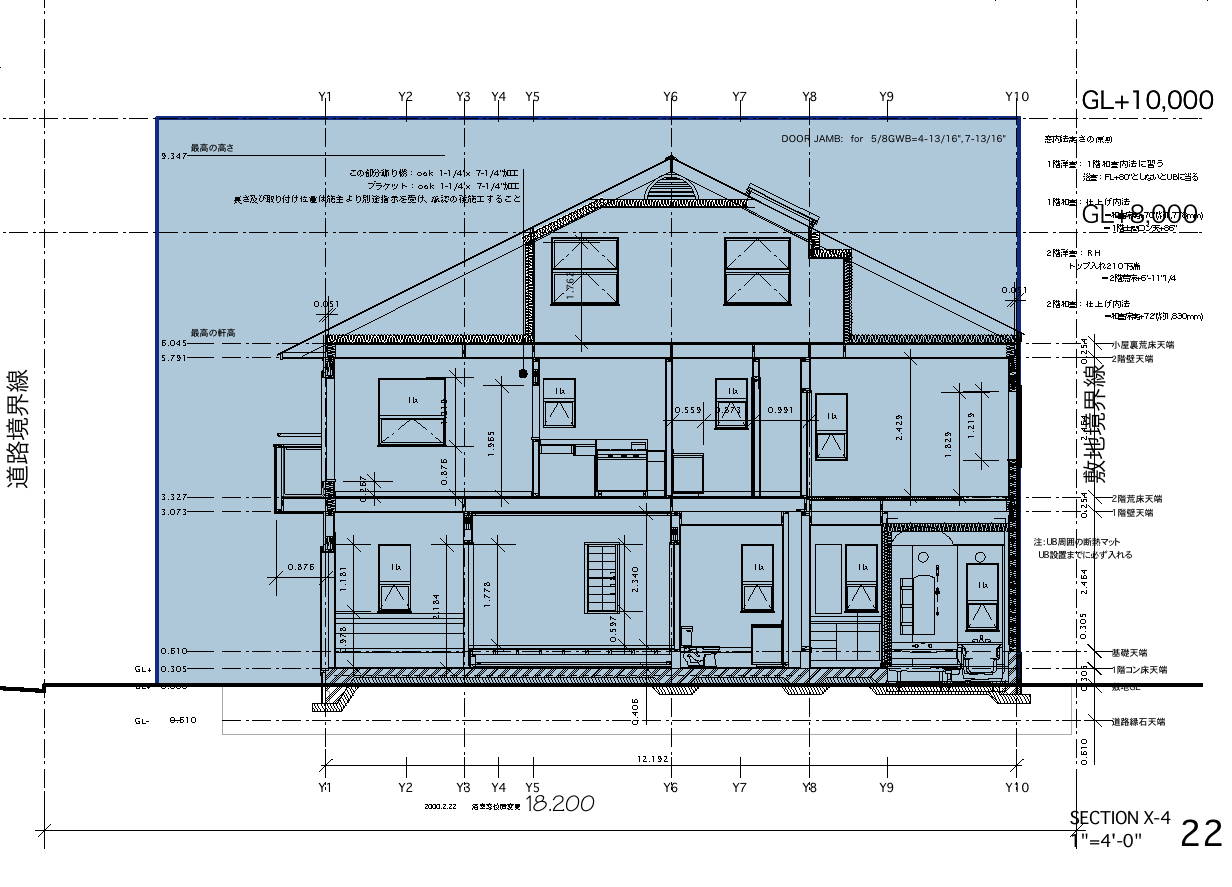

例えば用途地域の指定だけでは、左図の様に高層マンションが建設可能な敷地でも、

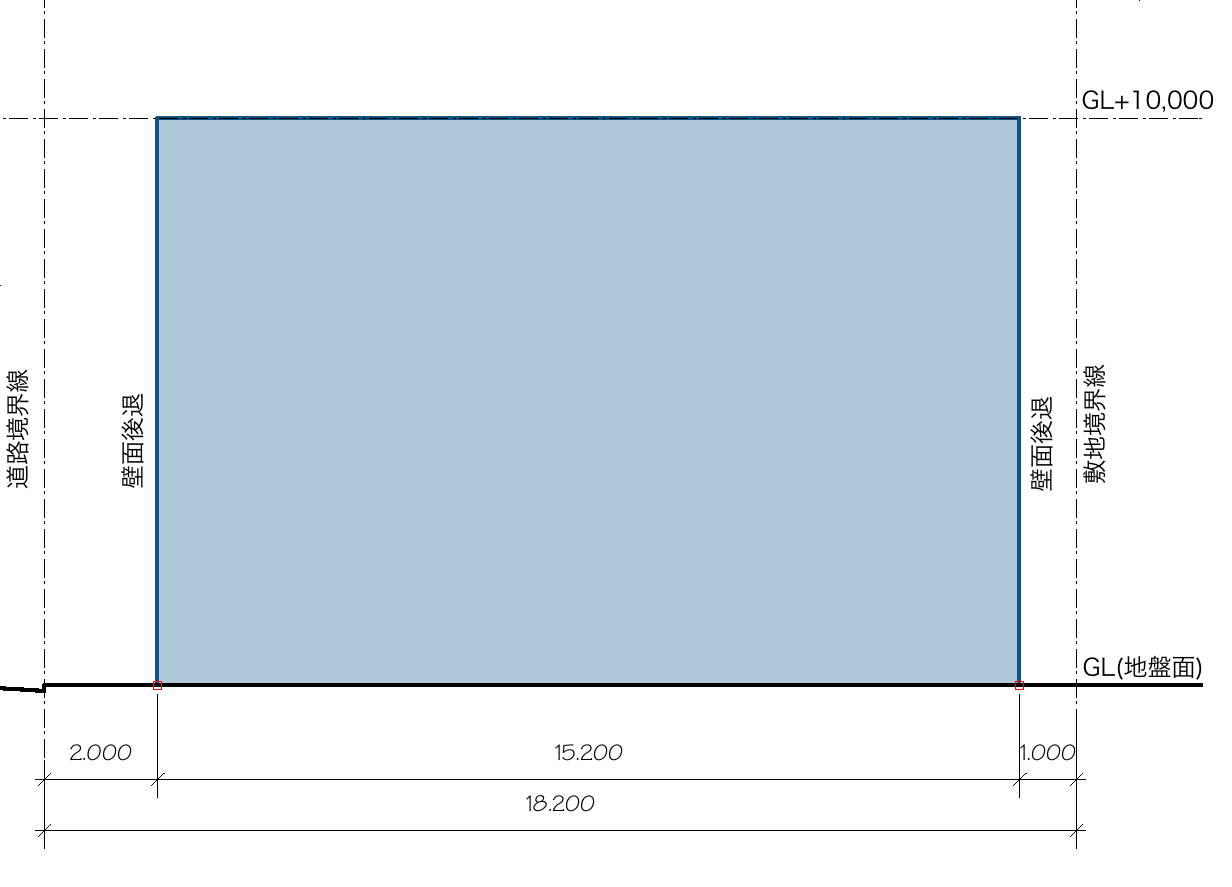

地区計画で最高の高さを定めることが出来る訳です。

地区計画ではこれ以外にも道路境界線・隣地境界線から建物の外壁までの距離などを定めることも出来ます。

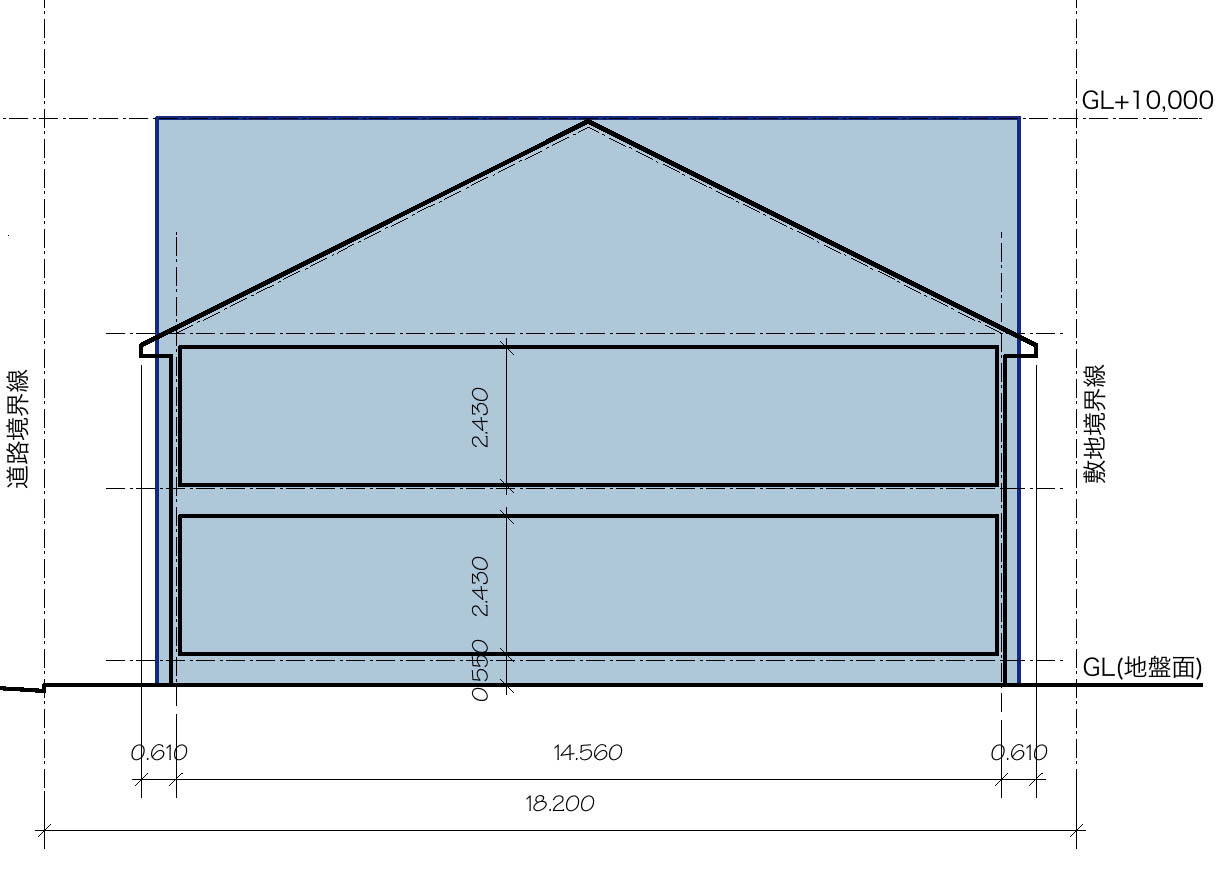

この敷地に、目一杯建物を建てようとすれば、例えば左の様なことが考えられます。2階建て家を目一杯建てると屋根のてっぺんは10m程になるのですね。

最近、特に郊外の住宅地で目にするのは、成人家族数が駐車台数、という傾向で、限られた敷地でこれを満足するには上に伸びるしか有りません。

ともあれ2階+屋根裏の利用、ということであれば、これまでの低層住宅地の景観をそれほど搊なうこと無く、住宅床面積が確保できる訳です。

例えば左図は実際に大平台に建つ2階+屋根裏の住宅です。高さは9.4m弱となっています。

前面に車を止めると、裏側はギリギリです。

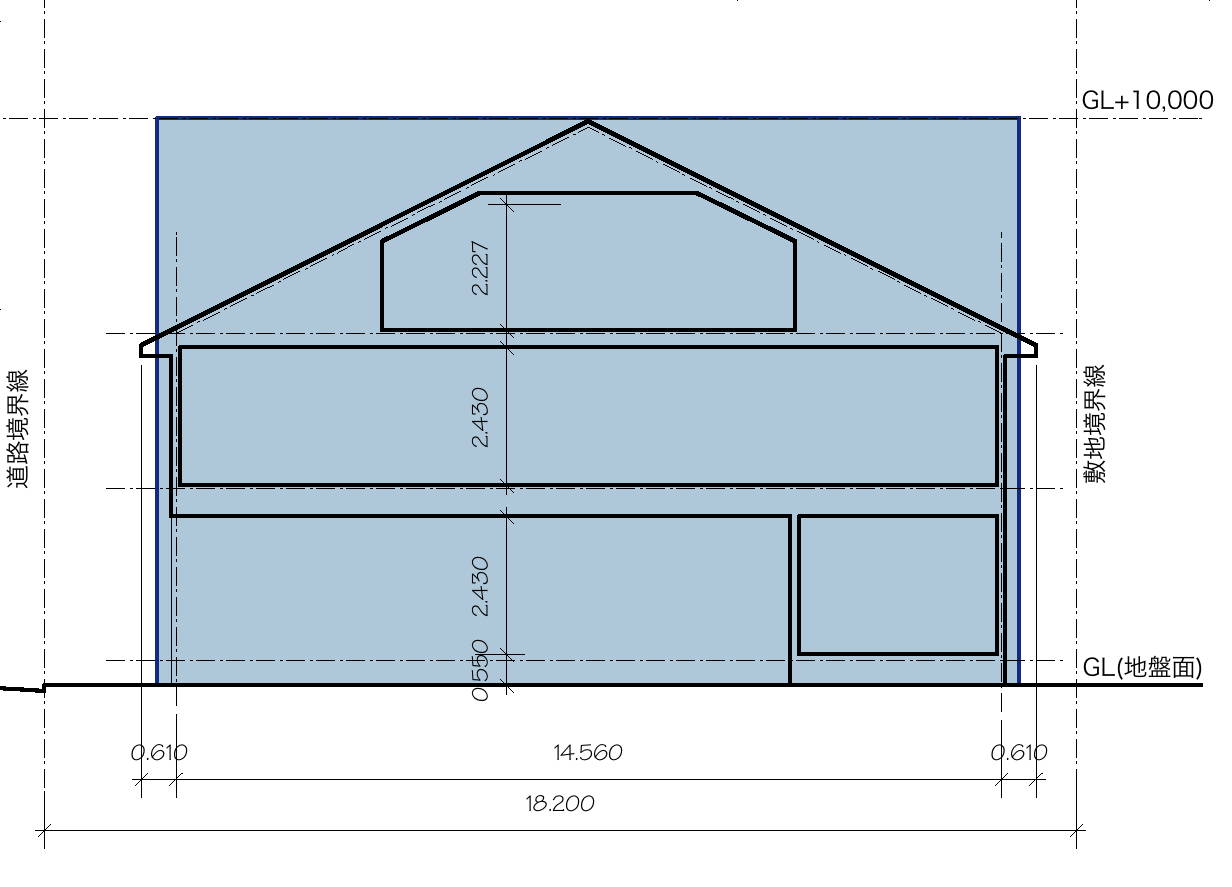

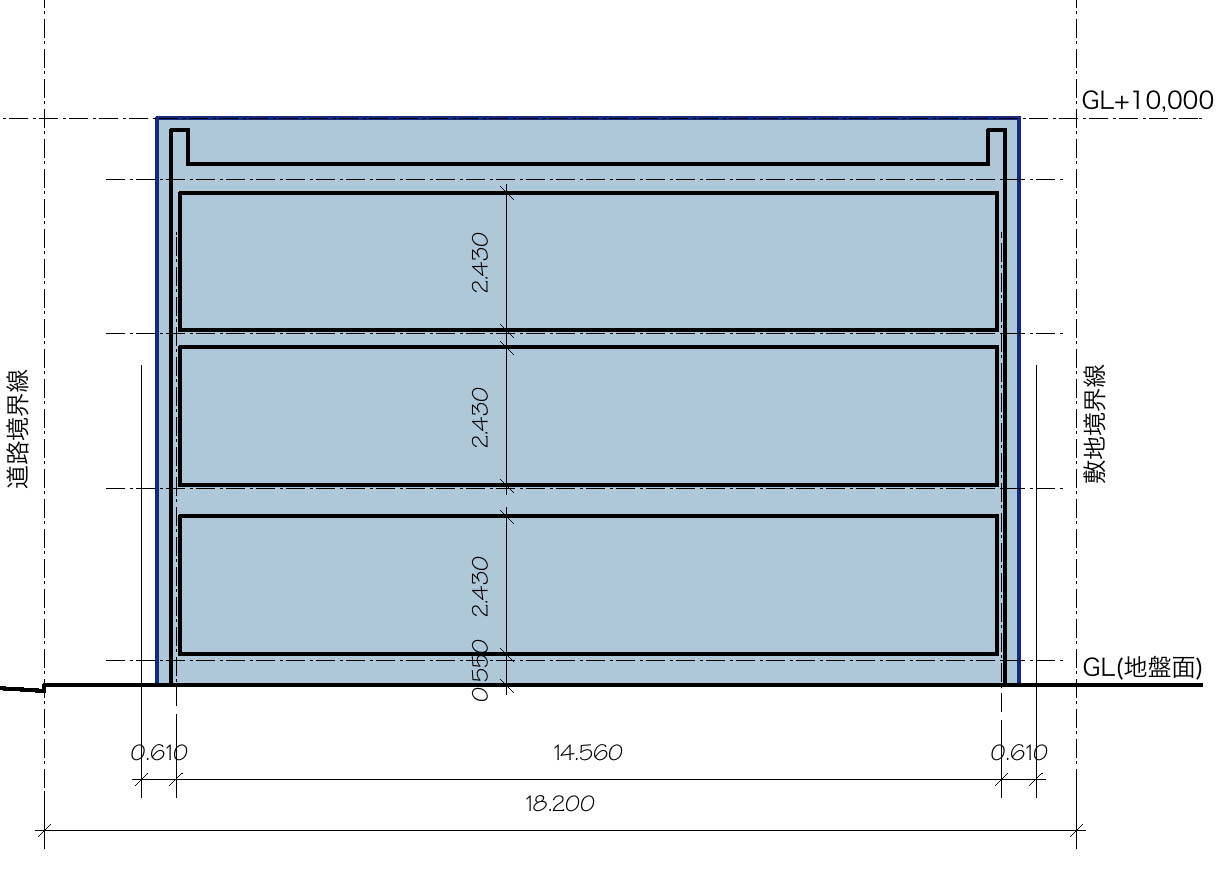

ところが最高の高さだけが定められていて、前面道路などに接した軒の高さが定められていなければ、高さ10mで3階建ての建物を建てることが出来ます。

こうなるともはや低層住宅地の景観では無くなってしまいます。

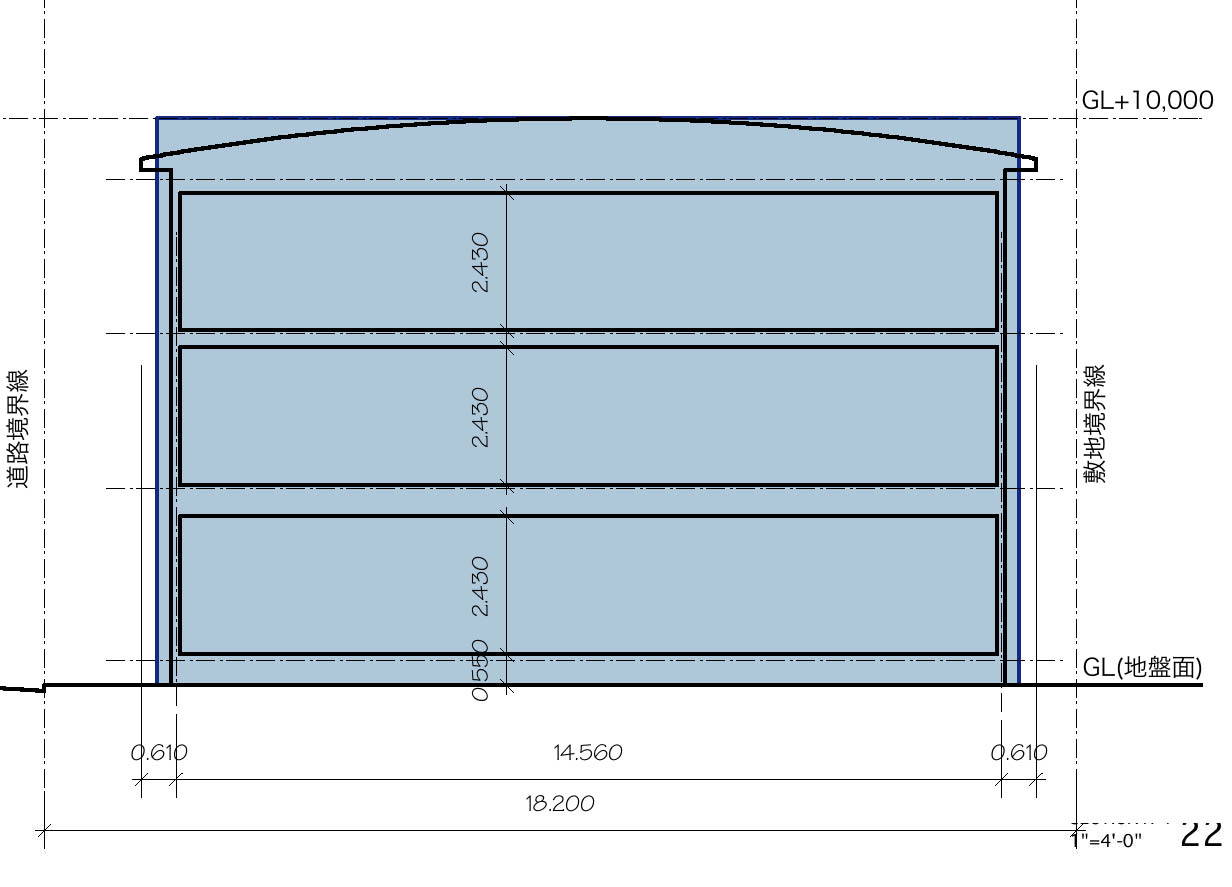

そのために佐鳴湖西岸では「陸屋根(=平らな屋根)《はやめよう、と決められています。しかしこれも「限りなく陸屋根に近い勾配屋根《が開発されると、簡単にクリアーされて道路際に3階の壁面が現れてしまいます。イタチごっこともいえるでしょう。

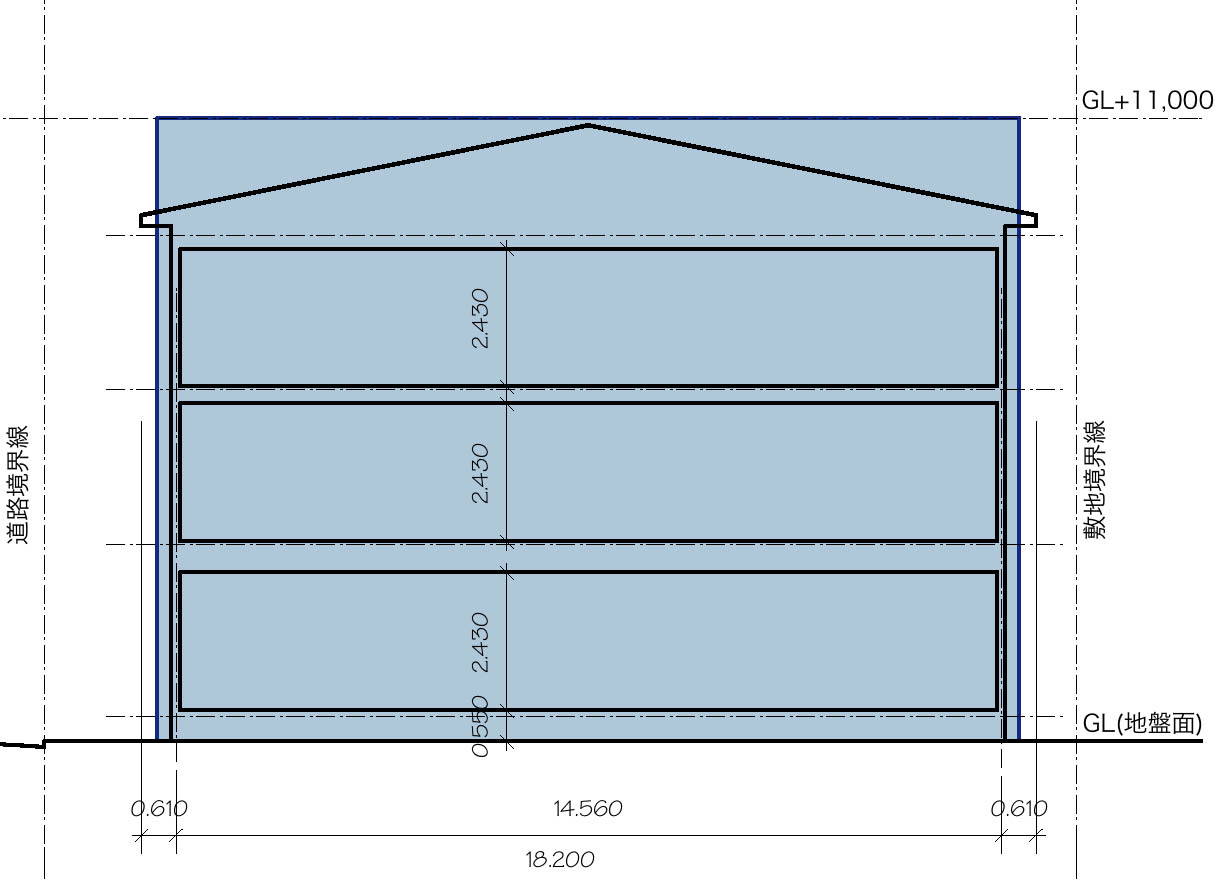

しかし金属板を曲げる、という屋根は意外とコストが掛かります。出来れば安価な平屋根で勾配を付けることが出来ないか、ということになると10mで3階建て、というのは難しいのですね。せめて11mあればという話がどこからとも無く出てきます。

東京で電車の窓を眺めていると、低層住宅地がいつの間にか中層住宅地になってしまう、という光景を目にします。どうも最高の高さ11mというのはこの辺りが出所ではないかと思うのです。