航空自衛隊の教育資料館に行ってきた。大正の末には人里離れた台地の果てだったかもしれないが、現在では街中だ。本田宗一郎が光明村から自転車の三角乗りで練兵場まで飛行機見物に来た頃から、浜松は結構航空とも関係がある。道はきれいになっているが、坂であることは戦前と変わらないのだろう。

南基地の正門には、ここが現在でも航空自衛隊の航空教育集団司令部として使われていることが表示されている。

浜松基地にはかって飛行第7聯隊と浜松陸軍飛行学校があり、関連資料が展示されている。

尾翼に「ハマヒ」とあるのが浜松陸軍飛行学校のウィングマークだそうだ。

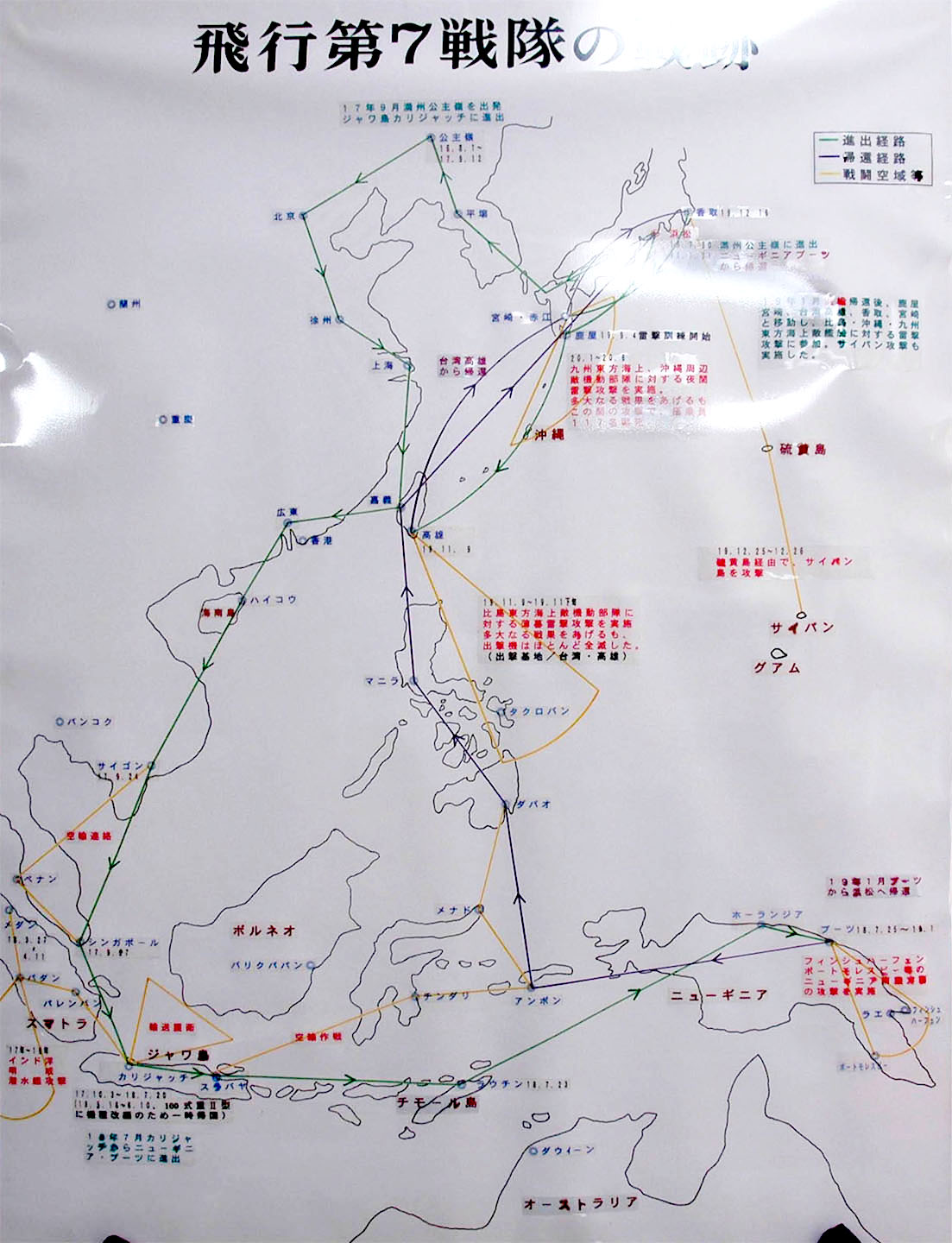

飛行第7聯隊はその後飛行第7戦隊に改組され、戦時には留守部隊を浜松に残して各地を転戦した。

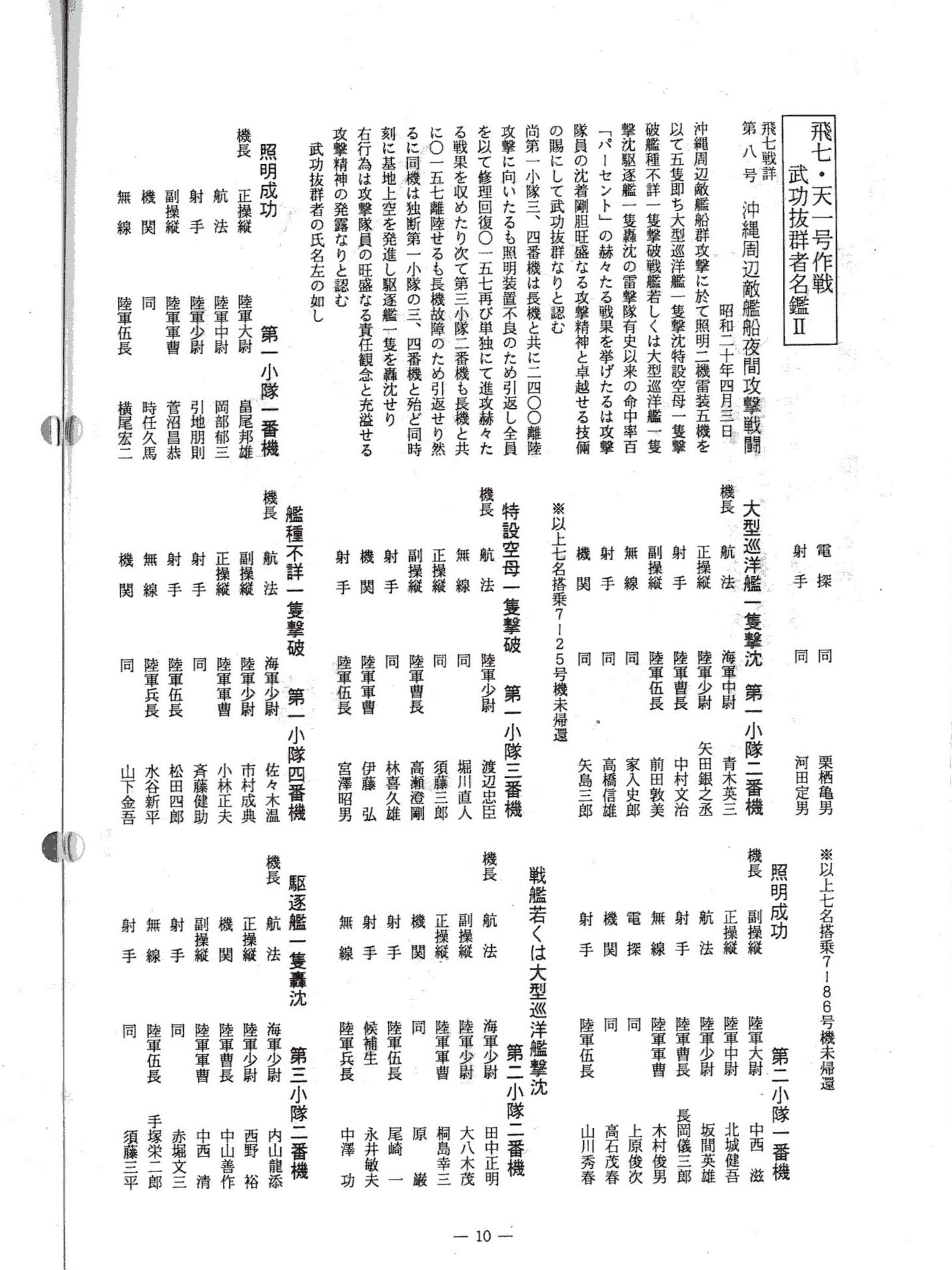

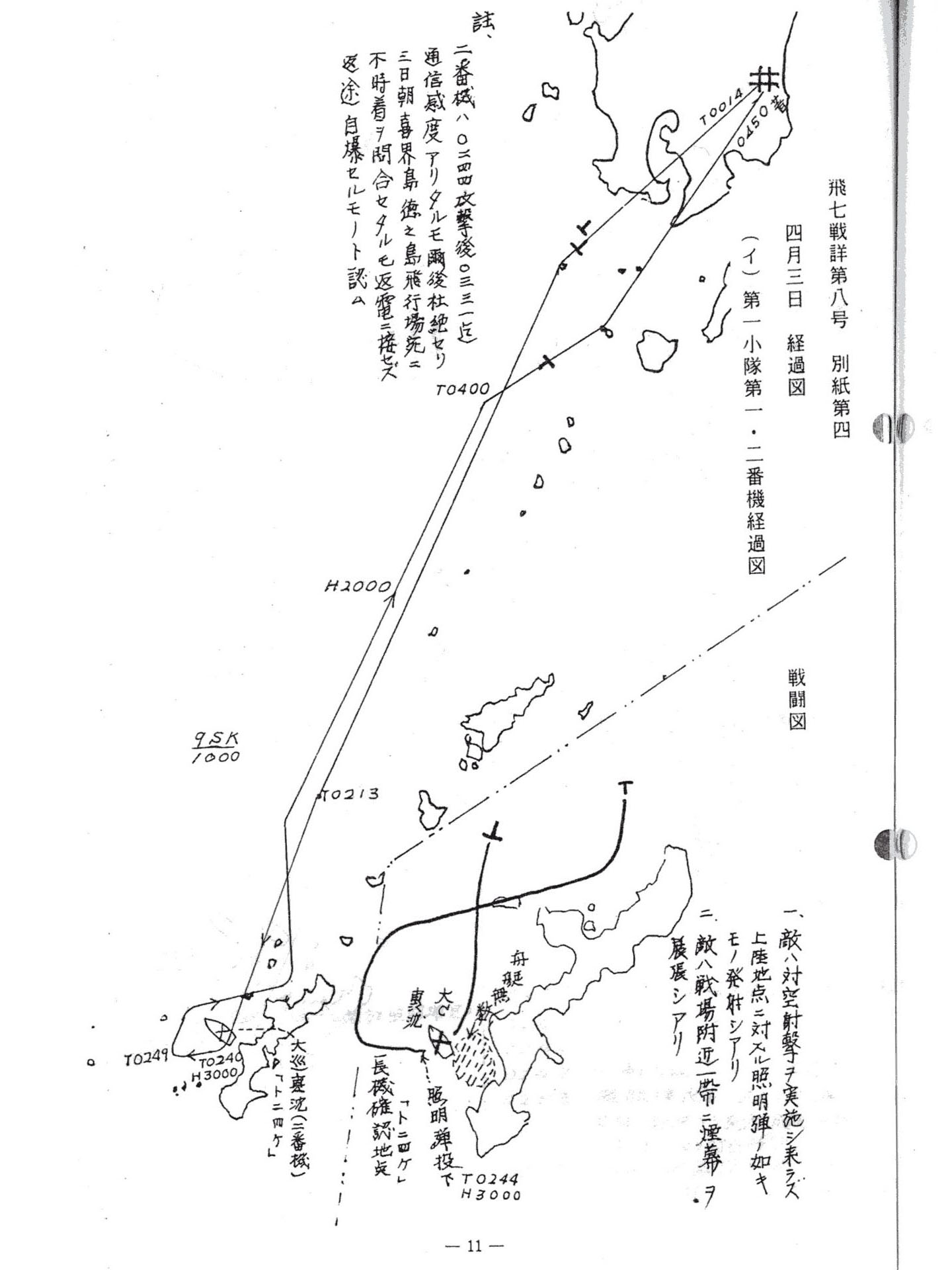

以前来た時に目にした、昭和20年4月と5月に行われた、硫黄島への夜間渡洋爆撃の資料をもう一度見たかったのだ。硫黄島攻撃忠魂顕彰五十年祭の弔辞と祭文も展示されていて、戦友の心中を察することの出来るものだった。

弔辞

祭文

ところが私を乗せた車は「あれまあ。」という感じで、南基地にある教育資料館の建物を通り過ぎて北基地へ向かう。

かって飛行第7聯隊のあったあたりに、警察予備隊の頃の建物が並んでおり、その中に引っ越していたのだ。こちらも相当に古い。

滑走路の向こうにはAWACSが駐機している。写真を撮っていいか聞いたら、建物の写真を撮ってはいけないそうだ。眼下には練習機らしいのが並んでいる。

聞けば南基地の建物は昭和初期のもので、老朽化して危険であり、雨漏りもして所蔵資料が痛む、ということでのでこちらに移したとのこと。

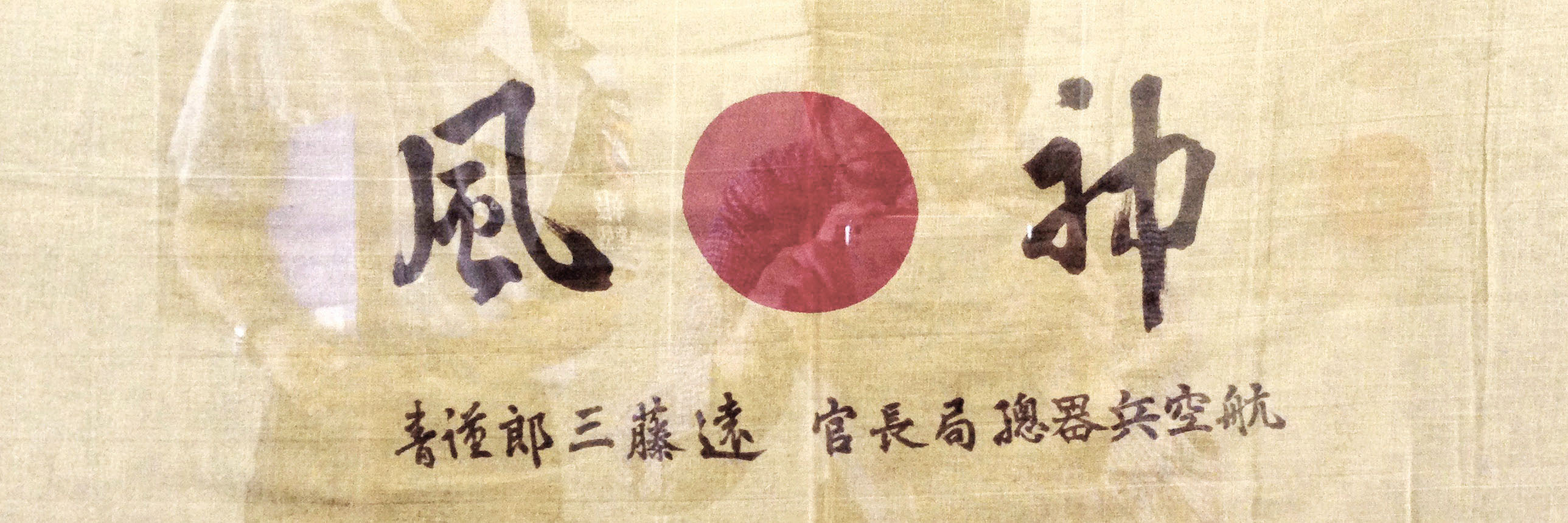

航空兵器総局長遠藤三郎中将の「神風」と揮毫した鉢巻もあった。レイテ島へ出陣した特攻隊員が「飛行機生産に役立てて貰いたい。」と残して行った醵金を元に、遠藤中将が作った数百万本の鉢巻の一つだ。

さらっと見てみたが、解らないことが増えてしまった、というのが正直なところだ。市立図書館に行って見ると、関係資料があったので、眺めてみたが、やはり解らないことだらけだ。軍隊というのはある意味では国家と同じ大きさを持っていて、機密とすべき部分が多い。解らないことだらけ、というのは不思議なことではないだろう。

第二次大戦は負けた戦争なので「正式な戦史」というものはないのかもしれない。

飛行第7戦(聯)隊のあゆみ

昭和62年10月25日

飛行第7戦隊戦友会

といった「公的な戦史」たらんとするものはあるのだが、こうしたものは公的たらんとするために、様々な制約があるかもしれない。

飛七戦友会報第22号

飛七戦友会

平成2年8月

といった、特定の読者に向けたものもあり、こちらの方が現場を知る手がかりになりそうだ。その中で