穂國

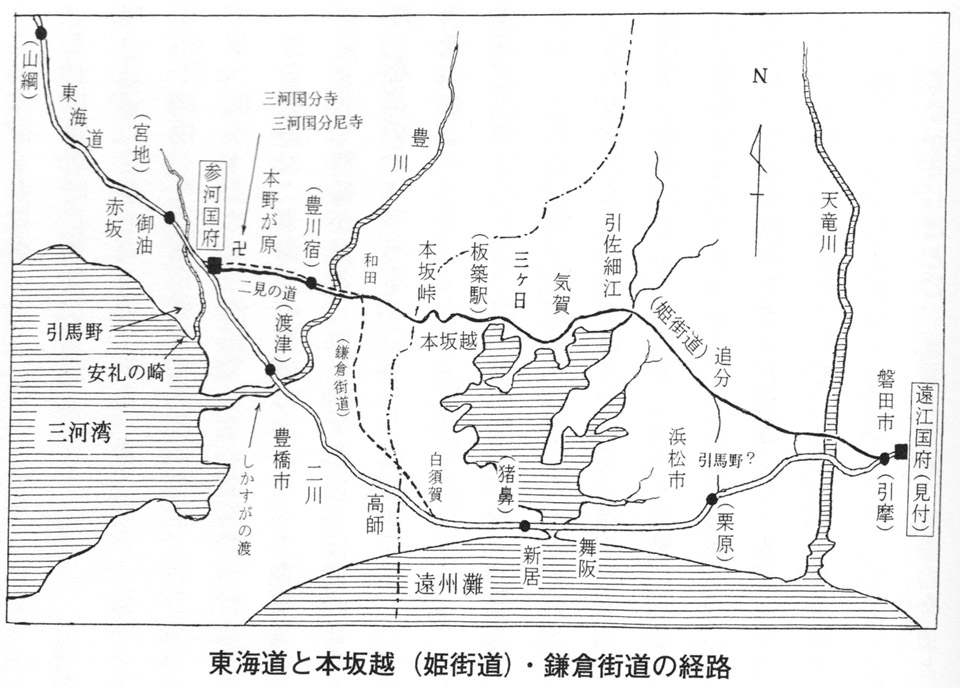

穂國へ行ってきました。三河の東の部分、今でいうと東三河ですが。一つは姫街道は昔から東海道の脇往還だったのか、という興味です。

図は

道と越境の歴史と文化

和田明美編

青簡社 2017

もう一書

忘れられた街道(上)

中根洋治

風媒社 2006

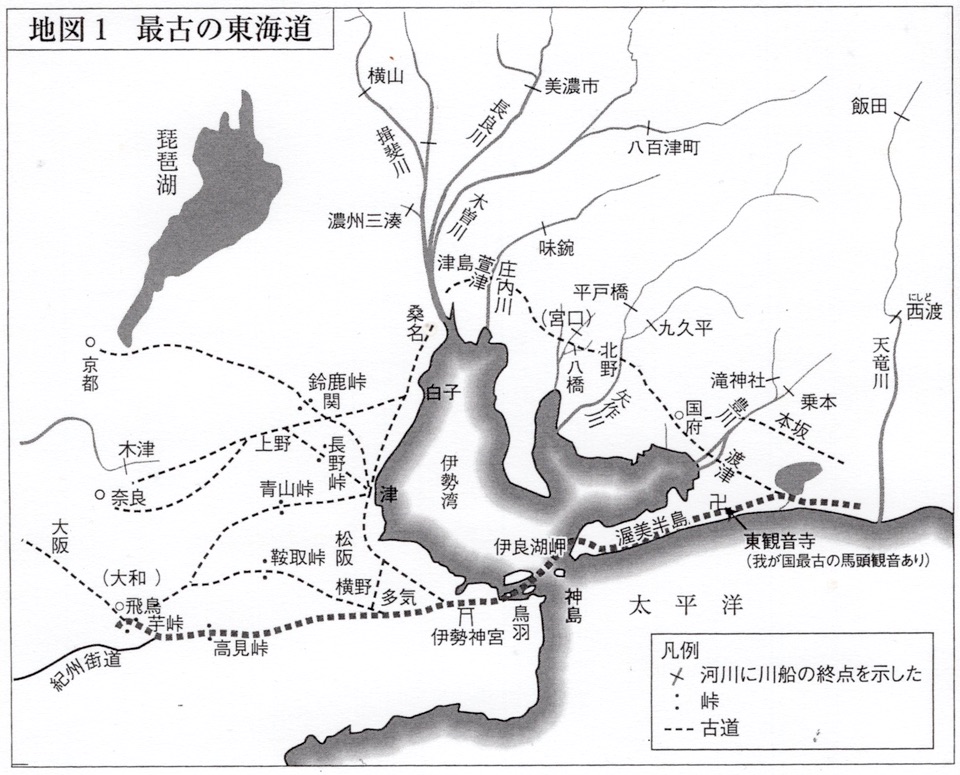

では更に昔、飛鳥時代の東海道は、伊勢湾口を渡ったものではないかという考察をしています。木曽三川・矢作川・豊川下流を渡るのには非常な困難が伴うので、神島で祈りを捧げて伊勢湾口の難所を渡ったものではないかということです。

確かに武蔵国分国以前の東海道は、三浦半島の走水を越えて鹿島に達しています。神武東征の折、景行天皇は上総国の安房浮島宮にあって磐鹿六獦命が堅魚と白蛤を献上したという高橋氏文を起想します。

著者は愛知県土木部に奉職した橋屋さんだそうで、その道の達人の眼力は貴重です。道路屋さんは100年単位で考える、という仕事でしょうが、現在の伊勢湾口橋の計画は景観の点からは如何なのでしょう。将来何百年かに亘って後悔しないためには、トンネルの方が優しい感じがします。

もう一つは東海道五十三次のなかで最も間隔が短い、という赤坂・御油の十七丁を歩いて、松並木を見るのが目的でした。

上掲書は文献史学を通り越して、万葉集など文学から「越す」と「越ゆ」の違いなどを手掛かりに、当時の地政学を読み解く、といったフレームがなかなか新鮮でした。

本坂越

というわけで出かけようとして、そういえば2月3日に引佐町にできた浜松地域遺産センターなるところで瓦塔の公園があるなと思い出し、現場に行けば今年の催し物の計画表でもあるかと思って寄ってみたのですが、模様替えで臨時休館ということでした。広域町村合併というわけで引佐町が地方自治体ではなくなってしまって、役場の建物をどうしたかというと「浜松地域 遺産センター」という看板が掛けてあります。

昨年はこの辺りを舞台に大河ドラマをやったので、その展示をやっていたのですが、模様替えをしているようです。昭和11年の浜松市都市計画決定に際しては「国家百年の計」という言葉がありましたが、高度経済成長機にはそれが「十年の計」ぐらいになり、今では「来年のことを言うと西郷さんが笑う」ぐらいになっているのでしょう。

広域町村合併も暇な役人を減らすには良い手かもしれませんが「そういうことは行政がやってくれるんでしょ。」というタカリ住民が減るには何十年か掛かるのではないでしょうか。

天竜浜名湖鉄道の寸座駅は、浜名湖の見える駅です。その昔諸国行脚の法師がここで寸座して景色を眺めたのだとか。後に川上嘉市貴族院議員のムスコが、それまで夏に西気賀の平野別荘で遊んでいた、昭仁さんご一家を近くに「寸座ビラージ」というのを作ってご来臨を賜ったのですが、そのうち本業が芳しくなくなり、いまでは昭仁さんご一家はオークラのようです。浜名湖パーキングエリアにある工事用車両出入り口というのが、その頃使われた専用道路の名残です。

気賀四角を右折して本坂通しへ。気賀四角が賑やかだったのは大正4年に奥山線気賀駅が出来てからでしょう。

山といっても信州の深い山ではなく、歩いて超えられそうなのが湖北の山です。享保年間に江戸へ向かう従四位白象君が坂が急で鳴いたという象鳴坂というのが向こうに見えるあたりです。逆に言えば頑張れば象でも越えられる山という事でしょう。

三ヶ日は湖の町です。

三ヶ日四角というのは姫街道すなわち東海道が信州街道と交わるところで、信州街道をまっすぐ進めば船着場です。街道を行くのが人馬のみという時代、物資輸送は舟だったわけで、三ヶ日も水陸の交通が出会う重要地点だったはずです。

橘神社

橘逸勢の墓を参拝。律令時代參河までが近國、遠江からが中國という行政区分があったそうで、本坂を越した橘逸勢の胸には「これで生きては都に帰れまい。」という感慨が迫ったのではないでしょうか。

振り返ると、あの峠の彼方が三河国、京都はまだ遥かです。急に暖かくなり、春めいた天気だったので「これはこれで暮らしやすいのではないでしょうか。」と思ったのですが、京都で売れっ子の書家なので、田舎に住むのは嫌だったのでしょう。

山を降りるとかっては飽海河と呼ばれ、越すのが大変だった豊川の氾濫原に出ます。

上流は急ですが、新城あたりから下はその後の治水工事によって物流幹線として使われました。新城には「山湊馬浪」という言葉があるそうですが、それがここからは豊川を下って、あるいは河口の渡津から伊勢湾岸各地へ船路が繋がっていました。

豊川を越せば三河国府まではほぼ一直線という感じです。静岡足曲金北遺跡で検証された、奈良時代の「直線東海道」には「道は国の元」というイメージがありますが、穂國の姫街道には、見た目は変わっても「五畿七道」という奈良時代のロジステイックスの目指していたところが、今に伝えられているよう感じられます。