穂國

飽海河の向こうにも本坂越の直線道路は続き、やがて丘の上に豊川稲荷が見えてきます。

嘉吉元年(1441)年という戦乱の世に 吒枳尼眞天像が山門鎮守として祀られたそうです。徳川家康公尊崇という事で、江戸時代には大いに流行り、やがて鉄道も引かれました。

踏切を渡った右が豊川稲荷です。

今も昔と変わらぬ賑わいを見せています。

踏切を直進すると中央通りになります。近代的なビルがよく似合う広幅員の都市計画道路です。豊川市の中心部が近代的な景観を持つのも、この道路のせいでしょう。

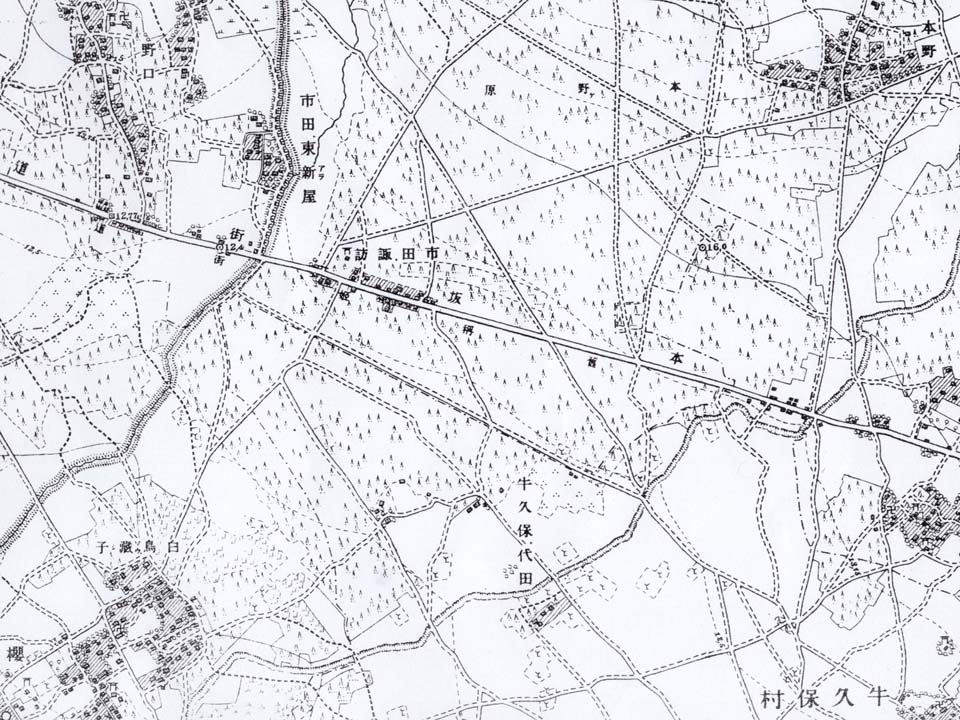

ところが、明治23年の参謀本部の地図にもこの道は書き込まれています。幅員は記載がないものの、当時の地図記号では最も広いものが「二間以上」という区分であることから、明治時代の道路の姿が想像できます。五街道の筆頭である東海道も幅四間のところがある、という程度でした。

「道路を自動車で走るときには、前方五十間に人を走らせて「触れ」を出すこと。」という交通規則があった時代です。中央通りの実際の道路幅は明治時代にはどのくらいだったか、ちょっと興味があります。

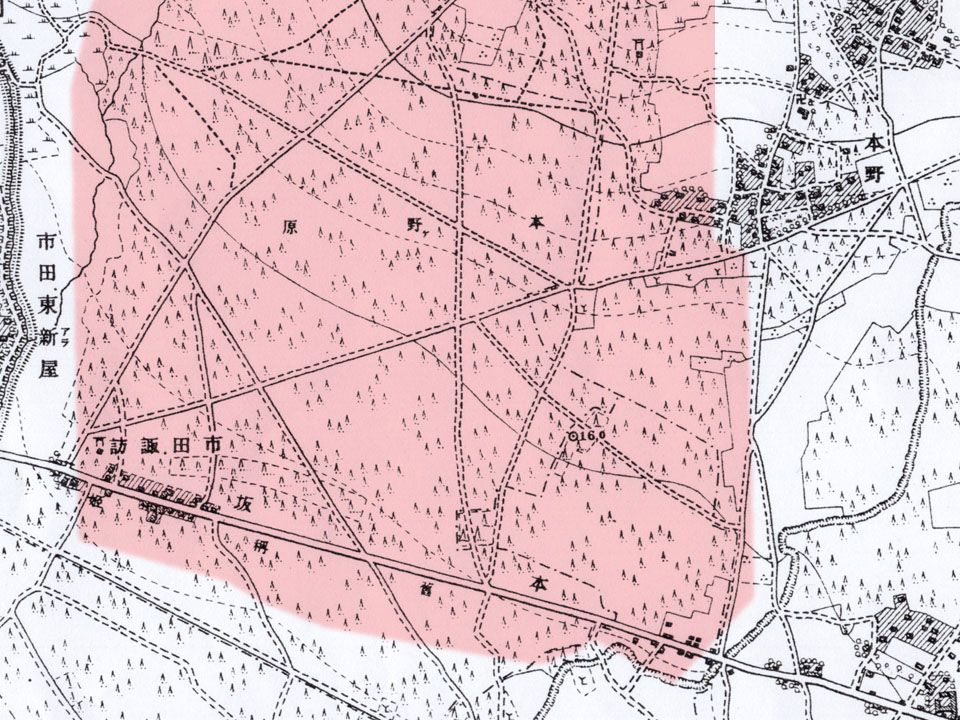

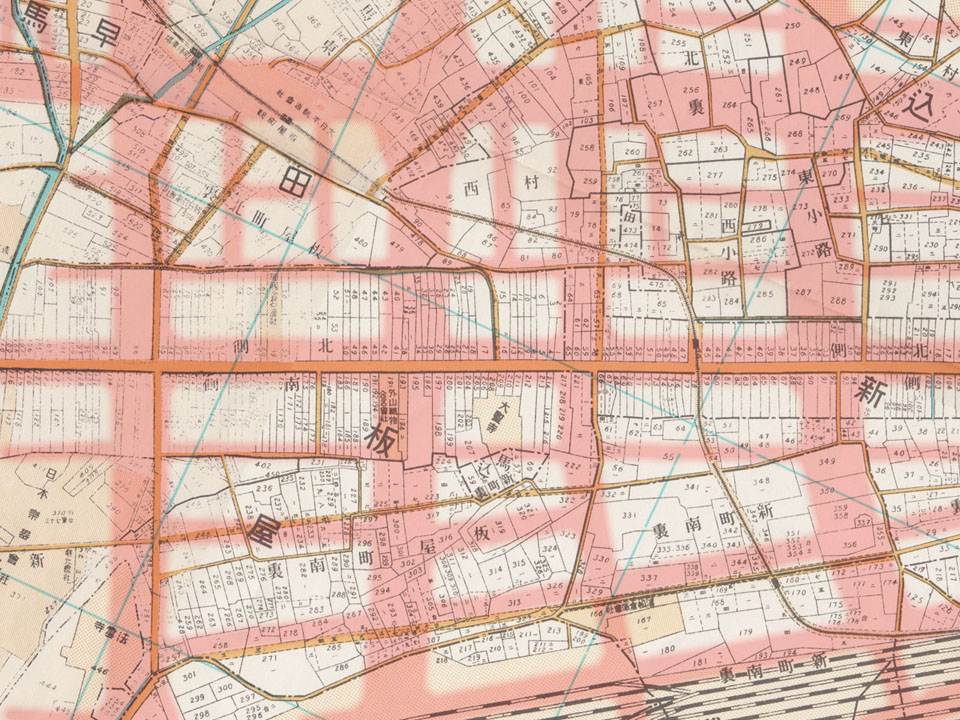

昭和14年には図の右上に豊川海軍工廠が開設されました。大艦巨砲から航空戦への変化に対応して、艦艇に装備する機関銃と弾丸弾薬を作る「東洋一の」海軍工廠でした。子供の頃に戦艦大和と戦艦武蔵のプラモデルを作り、大量の機関銃にえらく手間がかかった人もいるでしょうが、あれです。

昭和20年8月7日豊川海軍工廠大空襲。それまで豊川には空襲がなかったため、地域住民の中には米軍は豊川海軍工廠の存在に気づいていないのでは、という風聞を信じる人もいたようです。しかし軍部を煽って先に手を出させ、徹底的に叩く、という米国の二丁拳銃早打ち主義で始められた太平洋戦争ですから、用意周到に計画され、詳細な地図も作られていたようです。現在テキサス大学のアーカイブで見ることができます。

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/japan_city_plans/txu-oclc-6550618.jpg

同じく空襲を受けた台湾の高雄市では、日本側には都市計画図しかなく、計画がどの程度進捗して、どのような建物が建てられたかの資料はないのですが、米軍側には航空写真を使った詳細な現況図が残されています。

それにしても昭和20年8月7日というのは「駆け込み爆撃」という感じが否めません。

豊川海軍工廠は荒野というか、小松原を切り開いて作られたようですが、その前を中央通り、つまり姫街道がまっすぐ国府へ向かっています。もしこれが静岡市の曲金北遺跡のような、条里制農業用給排水路までの基線となる、幅20m余の直線道路だったのであれば「国家を象徴する道路」という景観を作り出していたはずです。

その辺りを探る発掘調査は行われていないのか伺ったら「現用道路なので無理です。それに断面を取っても後世の攪乱が大きくて、奈良時代の遺構は検出できないでしょう。」という事でした。

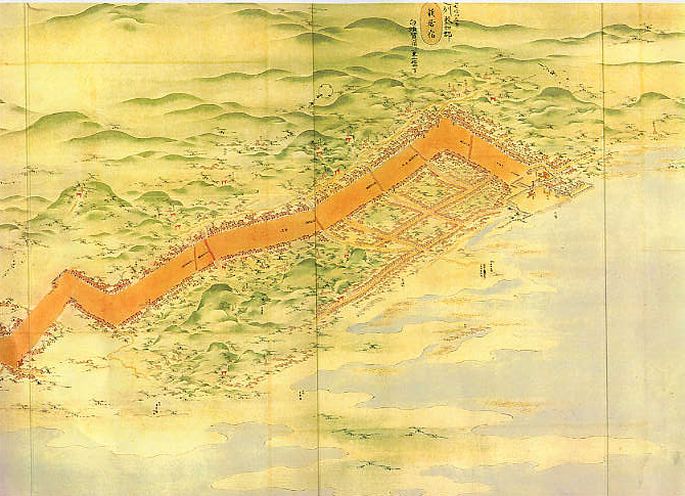

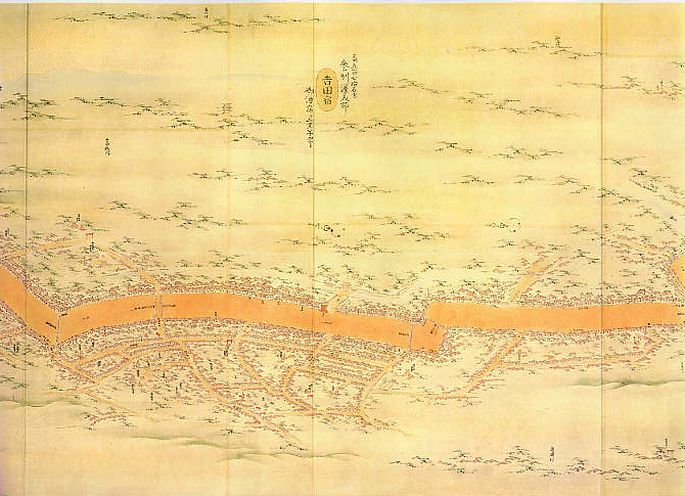

そこで思い出すのは徳川幕府道中奉行所旧蔵「五海道其外分間延絵図並見取絵図」です。文化3(1806)年に道中奉行所つまり国土交通省道路局が作成した公式の絵図面で、これには

本坂道分間延絵図 気賀、三ケ日、嵩山、鳳来寺、豊川稲荷

が含まれているようです。一度見て見たい。

各地の街道の図を見ると、幅四間のところ、十二間ほどに描かれています。普通に考えると、道中奉行所の作業用の絵図面なので、そのために幅を広く書いてある、と解釈されているようです。しかし当時の道中奉行所に「道路は国家である。」という考えがあったとすれば「国家の象徴たる街道はかくあるべし。」という意識が働いていたかもしれません。

直参旗本には「三河以来」という人々もいたはずで、その時脳裏に浮かんだのが三河国府から、豊川稲荷の脇を過ぎて嵩山を目指す姫街道であっても不思議はありません。中央通りというのは豊川の中央通りではなく、日本の中央通りだったのではないでしょうか。

新居

吉田

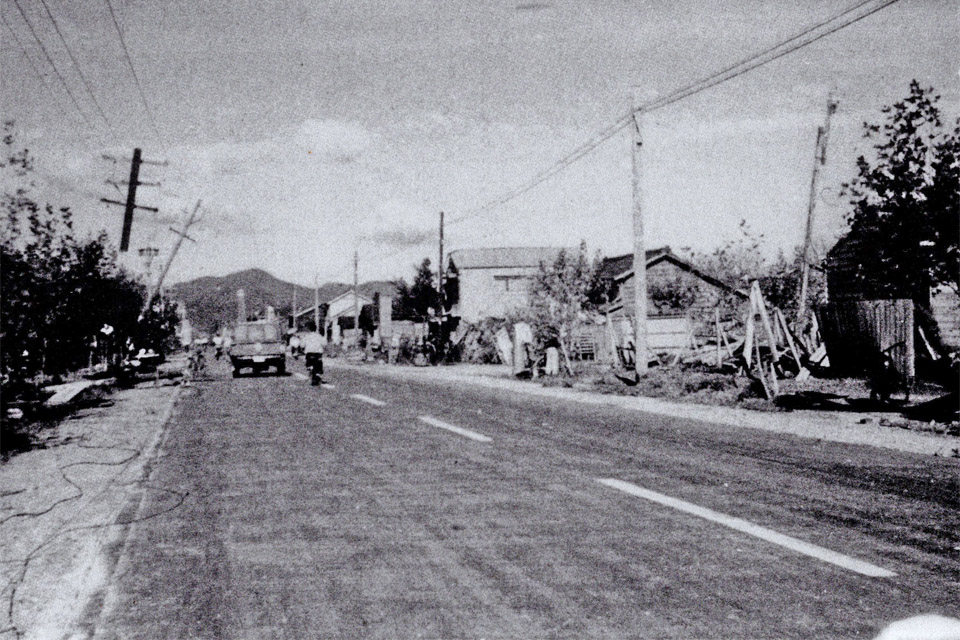

探してみるとこんな写真があります。「伊勢湾台風直後の姫街道八幡町付近(昭和34年)」とあります。オート三輪の幅が1.9m程度とすると、中央部が7.3m程で、その外側に路肩の様なものが見え、それまで入れると12-3m程に見えます。

写真集豊川・宝飯の今昔

名古屋郷土出版 平成1年

更に探すと「昭和25・6年ごろの消防署前」という写真がありました。ここでは路肩と見えるところに瓦礫が残っています。大空襲の瓦礫でしょうか。よくみると瓦礫の更に外側に側溝の様なものが写っています。路肩の様な部分と側溝の様なものを合わせると、それだけで3.6mほどはありそうです。側溝の外側から側溝の外側まででは15m程になるのではないでしょうか。昭和20年7月までに強制疎開が行われたとありますが、同時に側溝が作られたとは思われません。

静岡市の曲金北遺跡から発掘された奈良時代の直線道路は、両側に農業用給排水路を備えていた様です。豊川市の中央通りも、あるいはそうした古代の道路規格で作られていたかもしれません。

ふるさとの思い出

写真集 豊川

豊川市郷土史研究会

国書刊行会 昭和56年

「遠州浜松広いようで狭い、横に俥が二丁立たぬ。」

という言い草があります。確かに大正7年の地籍図を見ると、旧東海道が4間で、後の「広小路」が2間余、それ以外は3-6尺で、人力車がすれ違えません。

豊川の道路はこれとはだいぶ違っていたかもしれません。

板屋町裏