青山アパートから

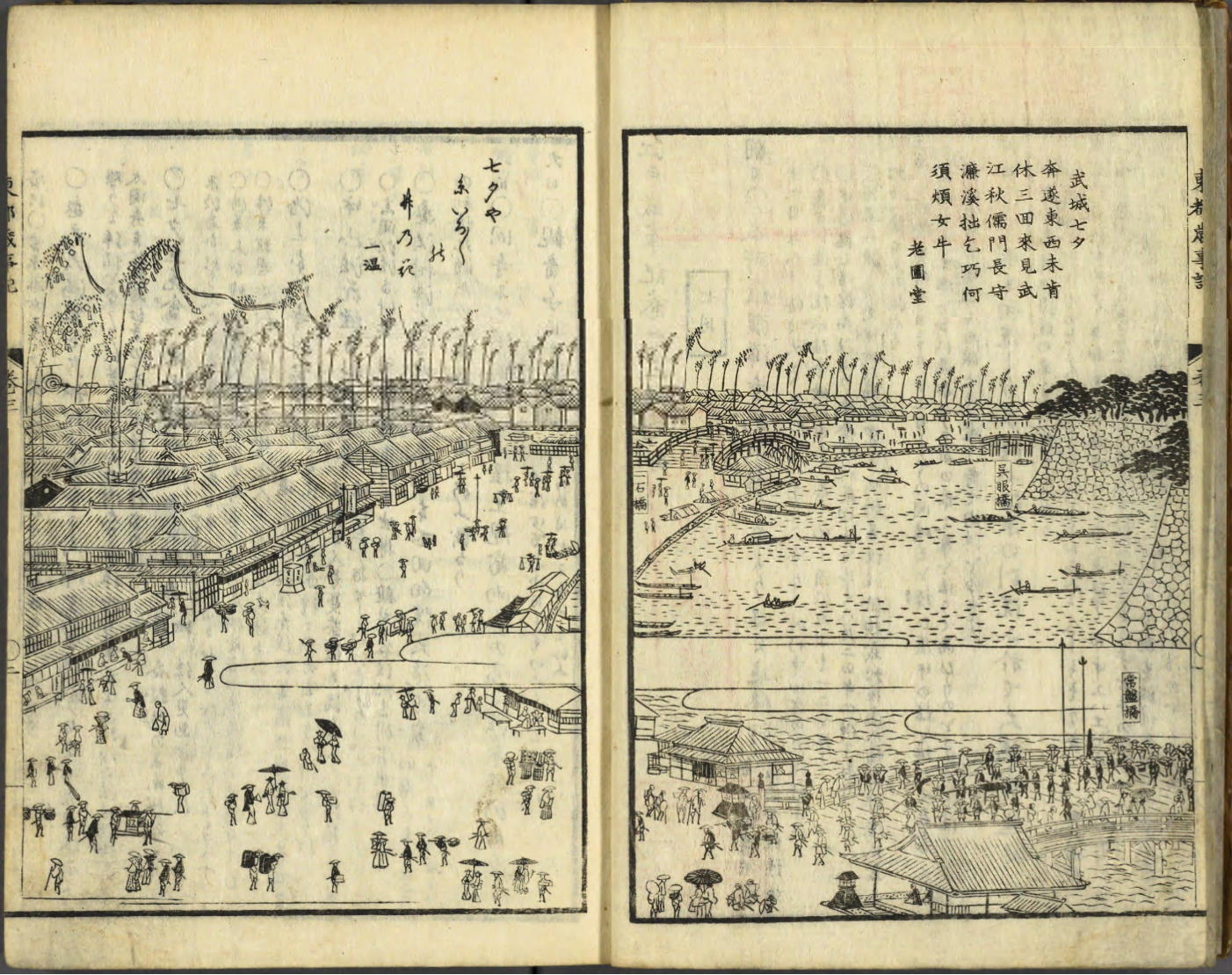

大正12年9月1日午前11時58分まで、江戸の町は健在でした。「東都歳時記」という本に、江戸の七夕の図があり、三田村鳶魚先生は江戸の七夕はあちこちに立てた笹の葉の音が聞こえる、寂しいものだった。

とおっしゃっています。

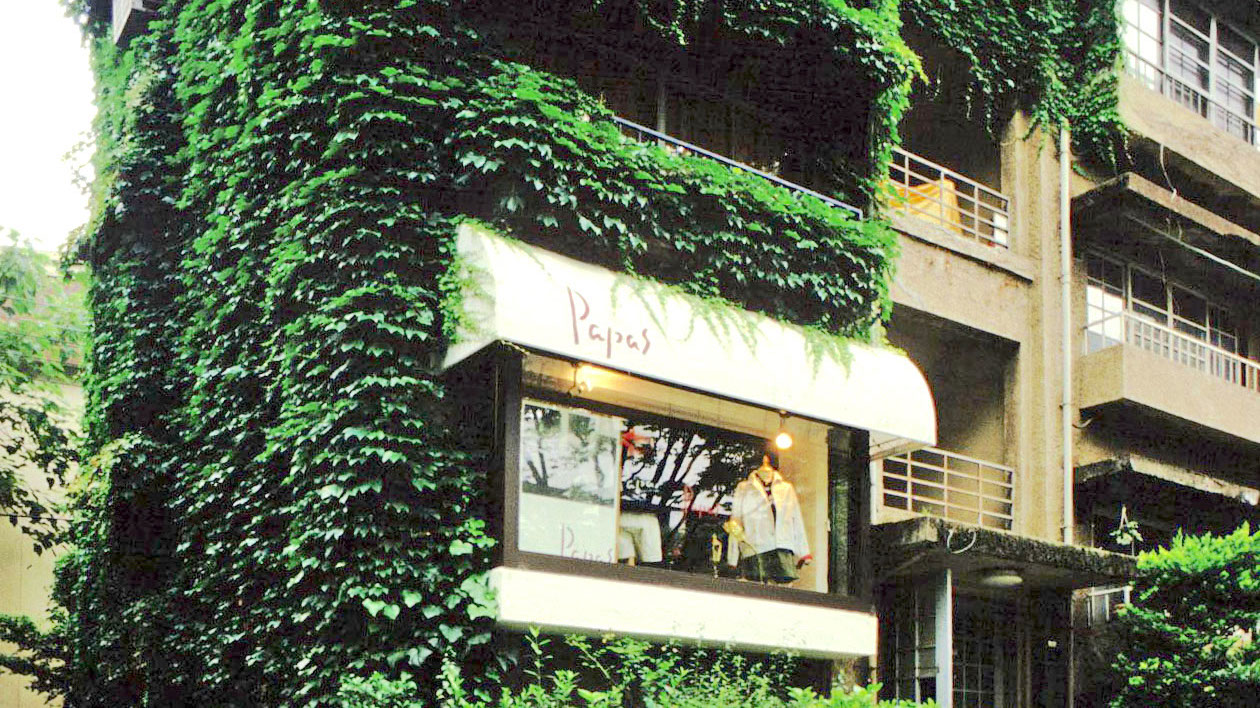

そうした江戸の街並みが,一挙にガラガラと消えて無くなりました。そこで震災復興となったのです。ちょうど欧州でも第一次世界大戦の戦災復興で近代都市建設が盛んでした。それをさまざまに吸収して、江戸の町並みに変わるものが模索されました。住宅では同潤会というものが作られ、近代的な都市型集合住宅が建てられることになったのです。表参道・代官山など、しゃれた街並みとなっている場所は、この時に整備されたものです。

てなことを習って、表参道・代官山など、しゃれた街並みを見物に出かけたのです。

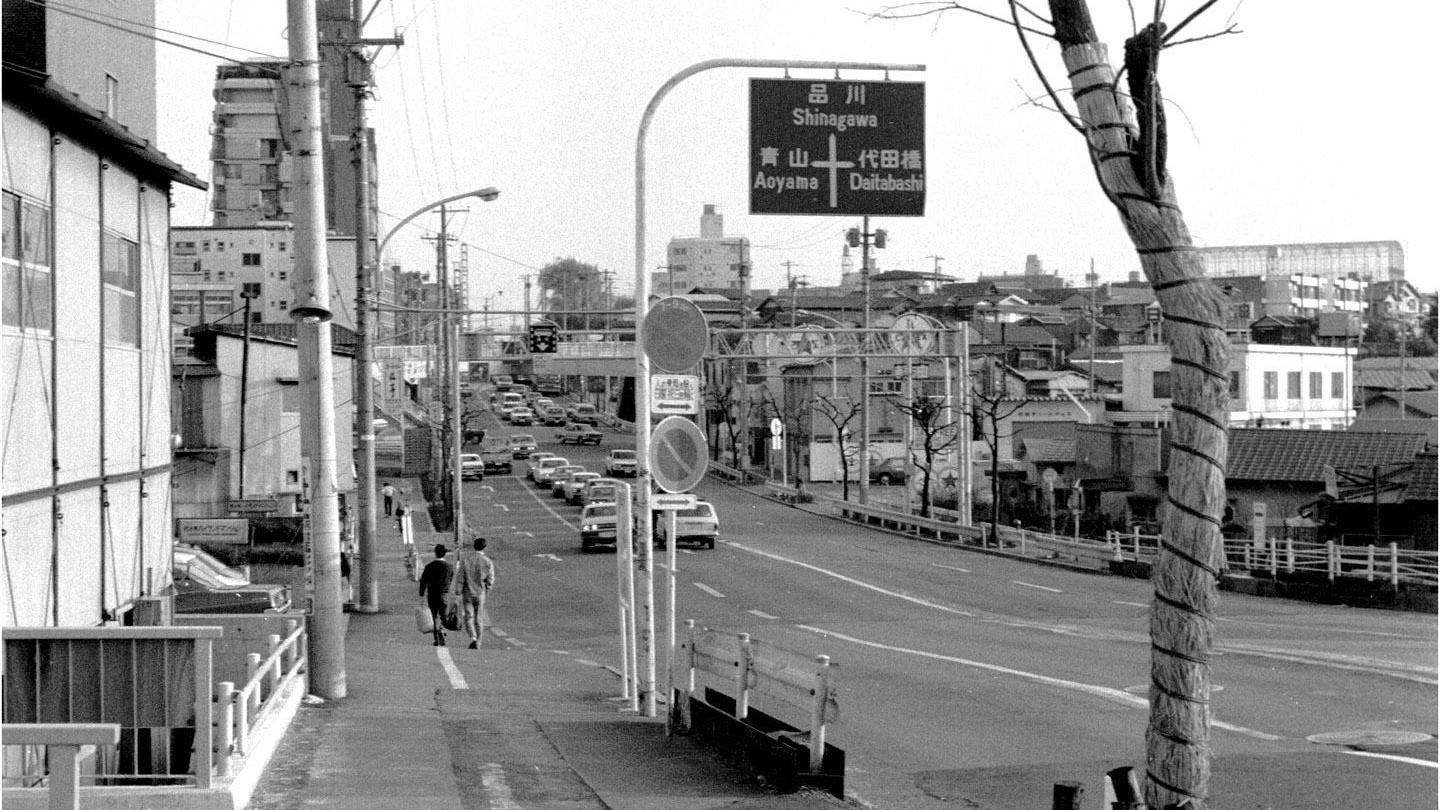

1976年ごろの浜松駅

東海道本線と新幹線の駅が離れていて、遠鉄浜松の駅舎も東側にありました。

.jpeg WIDTH=562 HEIGHT=445>

.jpeg WIDTH=562 HEIGHT=445>

お茶の掛川の植え込みは昔はお茶の御山下園でした。「御」の字が難しそう。

西新宿には超高層が、、

結構国策企業には満州帰り、というのもあるのでは、

代々木八幡駅前

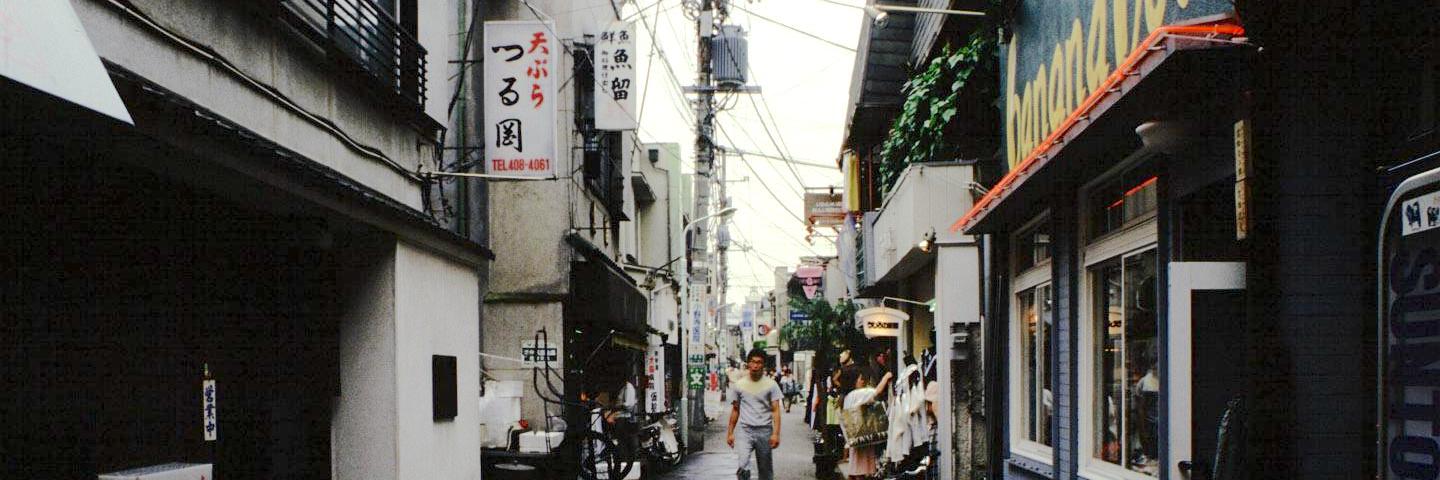

これは1986年に東京へ出かけた折に撮ったもの。竹下通りが流行りでした。

右手前にハラダのシャツ

昔でいうこえ汲み道路を遊歩道にして「恋人の小道」とか

学生時代には表参道と明治通りの交差点にあった都市建築研究所まで、模型作りのバイトに出かけました。当時はアーバンデザインというのが流行り言葉でしたが、上から目線が身の丈に合わないのに気がつきました。

セントラルアパート

昼食は安くて美味い安天

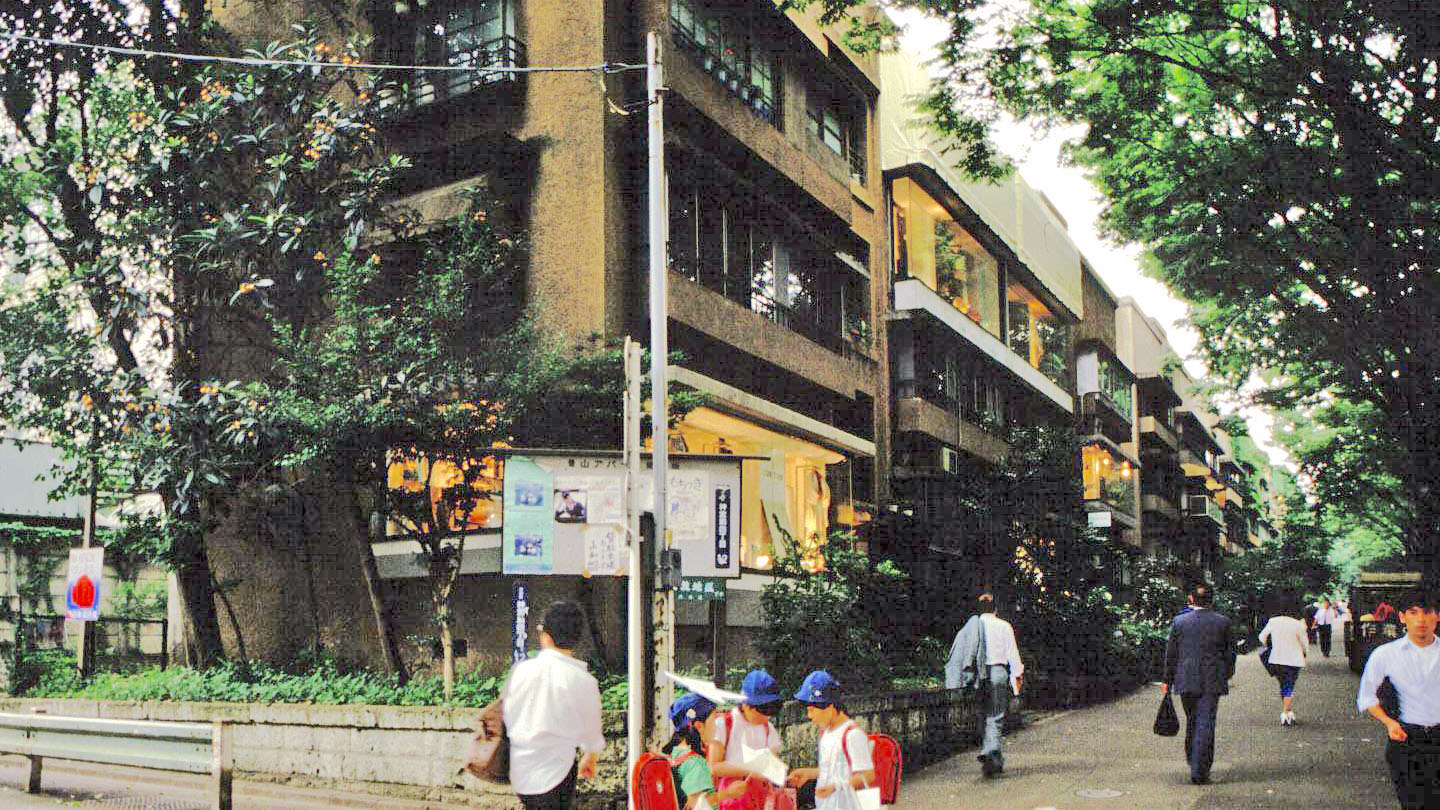

同潤会青山アパートの後ろは小学校です.

1-2階は既に商業利用が多かったような、戦後練兵場がワシントンハイツになった頃からでしょうか。米兵相手の土産物屋も残っていました。

中庭へ入ると建設当初の設計意図である、都市型集合住宅です。

こちらは一部3階まで商業利用

都心の駐車場

モリハナエビルには同級生の結婚式に行ったことがあります。

歩道橋から見た表参道

日本人のいるところ、宇迦之御魂神が祀られます。

Yokmokのエントランスは中庭。ちょっとしゃれたデザインです。

こちらは神田駅横の中央線

湯島の聖堂

神田川を跨ぐ中央線

妻木頼黄先生による日本橋のデザインは、下から見る様に出来ている、というので見に行ってみましたが、堤防の下にぬるぬるとした泥が積もっており、すんでのところで足が滑って服を着たまま堀へ転落、というところでした。

隆々と仕上がって目出度い、のではありますが、高速道路の下というのがどうも。1964年にオリンピックに高速道路が必要、ということであちこちの川を高速道路用地にすれば土地収用に金が掛からない、と言う発想は、戦災復興で出た瓦礫であちこちの堀を埋めてしまった発想と同じでしょう。

風景というのは50年ぐらいしないと風景にならない、ということであれば、日本には都市の風景は無いのですね。

帝国製麻ビルヂングもバブルの餌食になってしまった様です。地下の立野金吾先生もお嘆きでしょう。

しかし銀座も一つ裏へ入ると江戸が残っています。「側溝」ではなく、道の真ん中に排水溝があるのは、江戸時代のスタイル。

暑苦しい夏の昼下がり、微かな風が簾を揺らすと、それだけで少し涼しいような

十思学校というのは大伝馬町の牢屋の跡だそうです。

神田明神下には三味線の音が聞こえてきそうな家もあります。

粋な黒塀というのは焼杉でしょう。

路地に井戸があるのも江戸の名残りかも。湯島の都市計コンサルタント横丁へアルバイトに、、

横浜1972