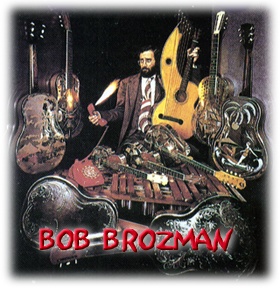

日本の誇るテリー寺内も”オレもバカと呼ばれてきたが、人間バカ呼ばわりされて一人前だと、その著書『バカやってるかい』のなかで書いていた。”楽器”の魔性に魅せられ、憑かれた人間が歩んでしまう”道”というものは確かにあるようだ。 そう”馬の道は鹿”である。さて、ここに”バカやってるぜー!”とテリー寺内に対して大声で答えてくれそうなニューヨーカーがいる。ボズ・ブロッズマンはミュージシャン/プレイヤーというより、むしろナショナル・スティール・リゾネイター・ギターの永遠のヘヴィ級チャンピオンと紹介したほうがよさそうだ。百本以上所有しているという鉄のギターのなかから選ばれた、今回の日本ツアー用の「選抜メンバー」はどれもピカピカだった。 ブロッズマンの出発点はブルースである。デイヴ・ヴァン・ロンクやジョン・ハモンドあたりの流れを汲むフォーク・ブルース・ギタリストしてキャリアをスタートさせたが、戦前ブルースメンに愛用されたナショナルのギターを見初めてしまったのが運の尽きだった。それから先は何が本職か解らない地球市民になった。されど、一度手をだしたら手抜きはしないのがバカの真骨頂である。ブルース、ハワイアン、オールド・ジャズ、カリプソなど各種戦前音楽を素敵にミクスチャーしたアルバムを発表する一方で、ギター及び78回転盤の研究/収集活動にも没頭。ナショナル・ギター/戦前ハワイアンのレコードの収集+研究家としてはその道を極めてしまった━なんてことをホザくと御本人にまっこうから否定されてしまうだろうな……。とはいえ象牙の塔にこもるタイプではまったくないミスタ・ブロッズマンはその成果を世に伝えるべく、研究書を執筆するわ、戦前のハワイアンのコンピレーション・アルバムも編集するわ、ラウンダーから出されたソル・フーピーの台集のライナー・ノーツなどは目から鱗が落ちたなんてもんじゃなかった。 プレイヤーとしての彼は、古き良きハワイアンの伝統を伝えるミュージシャンを訪ね、彼等とも共演している。『キーカ・キラ・ミーツ・キー・ホーアル/ボブ・ブロッズマン&レッドワード・カアパナ(BMG)』は、ハッピーで完璧と本人も太鼓判を押す自信作だった。この”ハッピーで完璧”という言葉はミスター・ブロッズマンにピッタシだな。 このインタヴューは月刊『ステレオ』誌のために行われたものですが、編集部の御好意により、ここ『BEATERS』にエクステンディッド・ヴァージョンを掲載いたします。 (中山義雄) |

|

ボズ・ブロスマン(以下/ はじめてボクがナショナルを見つけたのは1967年のことだった。ここにある通りの姿だったんだぜ。つまりピカピカのど新品状態。けれども、ボクがアルバムのカヴァーに使ったりしているうちに、60年代後半は誰も目をくれなかったナショナルもどんどん値段があがってしまってね。値段はする反面、市場に出やすくなったということもできるけどね(苦笑)。目の色を変えて質屋まわりを始めるとボクは、”ナショナル男”って評判になっちまった。質屋から家に電話がかかってくるようになったもの(笑)。 そのホット・ラインのおかげで、ずいぶんたくさんナショナルが手に入ったんだよ。なんせ、ナショナルは会社自体が1941年に商売を辞めていたから、80年代になってから、仲間とナショナルのギターをもう一度作ろうとしたんだがね【註:デイヴィッド・リンドリーによれば、オリジナルよりも優れたスティール・リゾネイター・ギターのビルダーは現在オーストラリアにいるのだとか。化け物の5つ★なので、間違いないだろう。現在、そのビルダーを捜索中】。ナショナルのギターって丈夫なんだ。これなんかは1928年製なんだが、まるでイカれない。まあ、買ったときのコンディションにしても完璧だったんだけどね。コンサートを観れば判るんだが、ボクのプレイはハードなんだ。ところがこの楽器は弦をひっぱたこうがどうしようがなんともない。とはいえ、どんなものにだって急所はあるわけで、そこをひっぱたいたりしたら、お釈迦になることもあるかも知れないがね。 現在、入手可能なCDは 『Oscar Aleman/Buenos-Ai res-Paris 1928-1943(Fremeaux &ssocies FA020)』 『Oscar Aleman/Swing Guitar Ma sterpieces(Acoustic Disc ACD-29)』。 デイヴィッド・グリスマン、解説&監修の巧者は決定版。ちなみにドウグのルーツもアルマンなのか?)、ルイ・アームストロングのバンドのバンジョー・プレイヤーなんかはナショナルを使っていたんだ。ブルースメンがナショナルを使いだしたのはアクシデントなんだよ。 タンパ・レッドの有名な写真あるよね。あの当時、タンパはすでにレコードを作って、ヒットを飛ばしていて、お金を持っていたわけだ。ところが、1929年に大恐慌が起こった。どんな商売も苦しい時代だ。で、ナショナルも廉価モデルを作ったわけ。お値段は$30。ブラインド・ボーイ・フラー、ブッカ・ホワイト、サン・ハウスとか、たいていのブルースマンが使っていたのは大恐慌後のシングル・リゾネイターのモデルだろ。でも、エレクトリック・ギターの波が押し寄せてきて、ナショナルはみんな質屋行きになったというわけだ。 それから、1890年代になると、シアーズ・ローバックの通販の影響で、チープ・ギターが普及しはじめた。いまから100年前、黒人がプレイしている楽器はバンジョーかフィドルだった。ところがチープ・ギターが普及すると、皆、ギターに乗り換えたんだ。20世紀にブラック・フィドラーなんて滅多にお目にかかれないだろう?その後、レコードというものが登場する。チャーリー・パットンはレコードを通じてホントに大勢の人間に影響を与えたわけだけどね。 けれども、南部を巡業したハワイアン・ショウの影響は見逃せないね。ブラック・エイスにしても、ケイシー・ビル・ウエルダンにしても、明かにハワイアンの流儀なわけだから。だって、ケイシー・ビルのSPは<ハワイアン・ギター・ミュージック>と銘打ってあるだろう。とにかく、クロス・オーヴァーしていたんだね。逆に、ソル・フーピーにしても、キング・ベニーにしても、当時のハワイアン・ギタリストは皆、ブルースをプレイしているじゃないか。 サン・ハウスはパットンのことを剽軽な男だったってしょっちゅう言ってた。でも、レコードを作るとき、マイクの前ではシリアスだったんだろう(笑)。これは誰も言っていないことだが、ロバート・ジョンスンは<白人のアーティテュード>を持った最初のブラックマンだ。クロスロードで悪魔に会ったりなんかしてないよ。彼はロニー・ジョンスンになりたった。つまり、レコーディング・アーティストとして、「成功」を手中に収めたいと思っていたから、必死になってレコードをコピーしたんだ。ヤズーの『ルーツ・オブ・ロバート・ジョンスン』はグレイトだね。ロバートって男は盗めるものは何から何まで盗んだわけさ。つまり、チャーリー・パットンはプレイしてるだけだったけど、ロバート・ジョンスンが「成功したい」という考えをもった人間だったということさ。 まあ、彼が音楽を続けていたら、ニューヨークのシーンに入り込んでブラウギー・マギーのようになっていたんじゃないか。つまり、白人の間の人気者。さもなければ、シカゴに行ってエレクトリックに走っていただろうね。 メンフィス・ジャグ・バンドにしても白人向きに演奏していたわけだろう?チャーリー・パットンにしてもそうだし、飛び切りのブラック・フィドラー、ハワード・アームストロングもね。ハワードは普通のブルースマンとは全然違う男で、何ケ国語も話せたんだ。イタリアン・ミュージック、ポーランドの音楽なんでもござれだね。  R.CRUMB AND THE CHEAP SUIT SERENADERS ボクはいろんな種類の音楽を演奏しているけれど、それらの根源にあるものは同じだね。ブルースも、ハワイアンも苦しい生活のなかから産まれた<美>であって、それが人々に困難を克服させる原動力になったんだ。いま音楽に関わるということはハードだよ。常に問題はつきまとう。とりわけ金銭面(笑)。だから、音楽に狂おしいまでに惚れてなきゃ。 ところが、ラジオがそういう選択を殺してしまった。ラジオの登場がいまの音楽の没個性化の根源といえるだろう。例えば、いまインドの寒村に行ってみても、そこの連中は皆、マイケル・ジャクスンを知っているんだからね。 INTERVIEW by Yoshio Nakayama (This Interview are reproduced by courtesy of [S T E R E O] Magazine.) |

[B E A T E R 's E Y E]