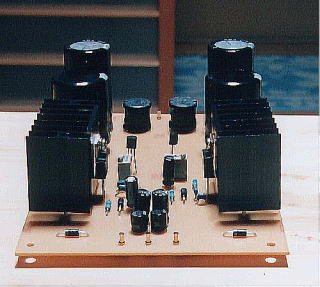

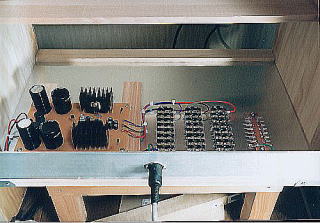

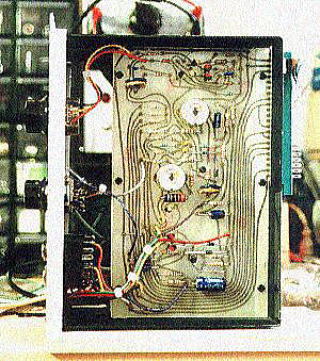

MOOG System 3Pと同様の筐体としました。

可搬を意識しましたが、この規模となると実際には無理があります。

現在は、案そのものを再考することにし、原案を破棄しましたので、解体しました。

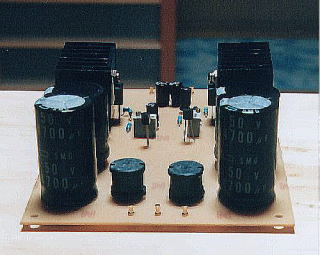

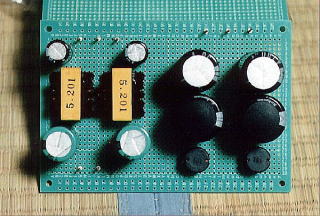

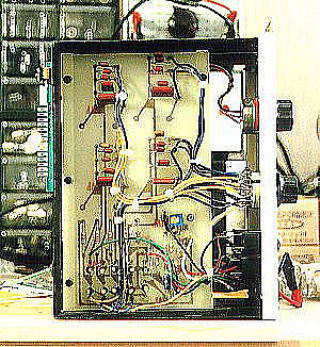

電源部と回路図です。

電圧を決定するトリマは実際にはなくても概ね±15Vになります。

また、整流ダイオードを3重にしていること、チョークコイルを使用していることなどが特徴です。

平均律を採用しているピアノの場合で、楽音の周波数について考えると、最低音は27.5Hz、最高音は4186Hzです。

しかし楽器の中には、ピアノ以上の高音を出すことができるものが多く存在します。

従って、VCO自身は、最低限度として可聴帯域(20Hz-20KHz)程度は発振できることが必須となります。

トランジスタは下図のような温度特性を持っています。

コレクタ電流ICとベース−エミッタ間電圧VBEの関係は次のようになります。

IC=IS×exp(qVBE/kT)

但し、ISは飽和電流、qは電子の電荷(1.602×10-19C)、kはボルツマン定数(1.3805×10-23J/K)、Tは接合温度(絶対温度)

ところが、実際のトランジスタは上の式でも分かる様に温度特性を持っています。

ここでは、現在の日本国内で最も一般的な2SC1815を取り上げています。

同じベース電圧を与えていても、温度の上昇によりグラフは左へと移動し、その結果、動作点は異なってコレクタ電流の上昇してしまいます。

逆にICが一定ならば、VBEは、1℃あたり約2mV減少することになります。

また、一見、平行移動の様に見えますが、僅かに傾きが変化しています。

これは、基本特性で述べた数式に「T」という温度に関わる変数を持っている以上、避けることはできません。

これらを補償しない限り、製作されたシンセサイザは温度に対して非常に敏感すぎて発振周波数がずれてしまいます。

そこで、この温度特性をキャンセルする方法が考えられました。

それが、下図の方法です。

(a)ダイオードによる補償

(b)PNPとNPによる打ち消しと感温抵抗との併用

(c)感温抵抗による補償とオフセットの補償

3つの方法は、常温での補償を行うものでしたが、トランジスタに集合タイプのもの(トランジスタアレイ)を使用し、ひとつをヒーターにひとつを感温体にする方法で、アレイの温度を一定に保つものです。

この恒温補償はTそのものを一定にしようという方法です。

1980年代に他社に吸収される前のフェアチャイルドのICであるμA726がシンセサイザーメーカでも多用されましたが、このICも恒温補償されたデュアルトランジスタのひとつです。

現在ではμA726が製造されていませんので、同様の回路を組み立てようとすると4つ以上のトランジスタで構成されるトランジスタアレイが必要となります。

図は、ナショナルセミコンダクター社が発表しているアプリケーションノート「AN299」から温度補償部分だけを取り出したものです。

最も右側に位置するトランジスタに対してコレクタ損失が発生するように電流を流します。

するとこのトランジスタは発熱しヒーターとして働きます。

これに対して、最も左側にあるトランジスタは温度検出の役割を果たします。

設定された温度を超えて多くの電圧を発生させようとしますが、オペアンプによるコンパレータにより設定された電圧以上には流れません。

こうして一定の温度を保ち続ける「温度サーボ」として機能します。

トランジスタは、今、4つ以上のトランジスタアレイですから、他のトランジスタは一定の温度となり、前出の数式のうち「T」が定数となります。

また、特性の傾きを支配する飽和電流も、温度が一定であれば別途補償する必要がなくなります。

よって、VBEだけが出力に関わる唯一の変数となることが分かります。

これらは、1V/octのシンセサイザについての考察です。

一方、KORGやYAMAHAのシンセサイザではHz/Vでした。

1VあたりのCVの変化は、直線的な周波数に相当します。

従って、キーボード側で指数特性を持つようにしています。

この場合、周波数変調用の制御電圧は温度補償を必要としないか簡易な温度補償のアンチログを通すだけで十分です。

MOOG 921Aと同じ仕様を持つOSCドライバの一例です。

MOOGの場合は、このように1つのドライバーで複数のOSC(VCO)が制御されていました。

メリットは、相対的なピッチの誤差が小さくなる点にあります。

VCO(IFC・VFC)のコアとなる部分です。

簡略化された不連続積分型VFCです。

入力部はEi nとなっていますが、より正確にはIi nです。

回路は、積分回路とコンパレータが大きな構成要素となっています。

入力電圧(電流)は、先ず積分回路を通ります。

ここで、R1とR2によって分圧された基準電圧EREFと積分回路の出力とが比較されて、基準電圧を上回った時、コンパレータは出力状態となりCに接続されたスイッチング用トランジスタをONにします。

Cに蓄えられた電荷はONと同時に瞬時に放電します。

これにより、FOUTには鋸歯状波が出力されます。

ここで、良く考えると、PUTを使用したVFCと動作が酷似にしていることに気がつくはずです。

出力電圧をVoutとすると、Voutは次式で求めることができます。

Vout=-(1/C)∫Ii ndt

C:キャパシタンス[F], t:時間[sec]

この時の周期は次式になります。

T=CVout/Ii n

不連続VFCを使用した場合、スイッチング動作を行うトランジスタまたはFETのベース(またはゲート)やR2にパルスを流し込むことで周波数シンクロがかかります。

この回路における積分器は、常に入力電流 i を積分しています。

積分器に続くオペアンプは、ワンショットマルチバイブレータを構成しています。

T1を i の積分期間、T2を(i-I)の積分期間とすると、出力 Foutとは次の式が成り立ちます。

Fout= 1 / (T1+ T2)

Fout= i / (T2× I)

式からも分かるように、T1とT2について積分していることになり、連続して積分を行っています。

不連続積分型ではCの短絡時間による積分動作の中断が生じ、この短絡時間を極力短くする必要があります。

連続積分型の出力波形は基本的にパルス波形です。

不連続積分型のように積分器の直後から出力を出すと、出力レベルが変動変動するという問題が生じます。

この為に、パルス波から他の波形への変換回路が必要となり、回路が複雑化します。

また、シンクロを行おうとする場合についても、多少の工夫を要し部品点数も増加せざるを得ませんます。

これらのことから、シンセサイザーの回路として採用されることは稀です。

これまで述べてきた他に、リニアリティが十分であるかどうかは実験していませんが、以下の方法が考えられます。

ICL8038を使用した場合、サイン波と方形波と三角波の3波形を同時に出力できるというメリットがありますが、出力インピーダンスが高い為にバッファーが必須となります。

シンセサイザーに特化されたICを使用する場合、入手が非常に困難です。

海外でのあるインターネットサイトでは入手は可能ですが、非常に高価(1個40ドル程度)です。

フィルターは、電圧振幅特性上、5種類に分類されます。

ここで、Rを電圧制御型可変抵抗器に変えるかバリキャップダイオードによってCを電圧制御したとき、電圧制御フィルタが構成されることに気が付くでしょう。

このグラフは、実際にカットオフ周波数が1KHzの時のゲイン(減衰率)を計算したものです。

入力と出力のインピーダンスは、理想値であると仮定しています。

カットオフ周波数は−3dBの利得(減衰)点であることも分かります。

そして、カットオフ周波数以上の周波数については、1オクターブあたり−6dBの傾斜を持っています。

減衰が始まるの周波数は、500Hz付近からですが、その減衰は穏やかで0.5dB以内です。

一方、カットオフ周波数内の平坦性は、減衰が始まる500Hzでも−1dB以内を保っています。

これより低い周波数でも、0.7dB以内であり極めて優秀な平坦性を確保していると言えます。

位相特性に注目したものが、その右のグラフです。

カットオフ周波数が1KHzのとき、100分の1である10Hzから位相のずれが始まり、100倍である100KHzで−90度になります。

そして、その中間点である−45度の位相遅れとなるのは、正しくカットオフ周波数となります。

同時に基本的な2次フィルターは、現在では、多くの場合、2本ずつの抵抗とコンデンサーと、トランジスタやオペアンプなどの能動素子とで構成されます。(アクティブ・フィルター)

3次以上の奇数次フィルターは、1次と2次のフィルターの組み合わせで構成されます。

4次以上の偶数次フィルターは、1次フィルターか2次フィルターを直列に接続することで構成されます。

1次のパッシブ・フィルターは、出力インピーダンスが高いことから、場合によってはバッファーが必要とされる時があります。

基本的な1次のパッシブ・フィルターは、抵抗Rと、周波数によりインピーダンスが異なるコンデンサCにより構成されます。

この回路で、カットオフ周波数を求めるには

f=1/(2πCR)

となります。

このカットオフ周波数でのゲインは

g=−20×log√(1+(ωCR)2)[dB]

位相は

φ=−tan−1ωCR

但し、ω=2πf

となります。

シンセサイザーに使用されるフィルターの多くの場合は、1次のパッシブ・フィルターを2段または4段接続します。

上述のゲインと位相の計算から分かるように、1次フィルターのカットオフ周波数でのゲインは−3dB、1オクターブあたりのゲインは−6dBとなります。

位相は−45度の進みになります(=45度の遅れ)。

つまり、4段接続した時、位相遅れは180度となります。

一方、シンセサイザーでは、カットオフ周波数付近でQを変化させることにより、カットオフ周波数の付近でピークを作ります。

これにより、楽音に最も重要な共振を得ることになります。

1次フィルターは、カットオフ周波数での位相遅れが45度ですので、4段接続されると、トータルで180度の遅れとなります。

180度の遅れは、負帰還することでQの変化として現れ、カットオフ周波数付近にピークが、それ以外の周波数では減衰を生じます。

これがリゾナンスです。

シンセサイザーで1次フィルターの4段が使用されるのは、このようにリゾナンスをかけやすいということも大きく関わっています。

しかし、これは各段の抵抗とコンデンサが全く同一であることが条件となります。

もしも抵抗とコンデンサが揃っていない場合、その角周波数が不揃いになり、位相やゲインも異なってしまうために歪が発生することがあります。

対策は、それぞれの抵抗とコンデンサの相対的な誤差を出来るだけ少なくなるように選別することで行います。

VCFの例として、MOOG 904A VCFを示します。

このフィルターでは、トランジスタを電圧制御抵抗器として使用しています。

可変抵抗器を電圧制御型にしたものです。

通常、リニア/非直線増幅回路では、如何にしてノイズを減らすかが大きな命題です。

しかし、シンセサイザーにとっては、ノイズも非常に大きな位置を占めています。

シンセサイザーでは、2種類以上のノイズが用意されています。

1Hz幅当たりのスペクトラムが等しく、オクターブバンドフィルターで測定すると+3dBの傾斜を持つものをホワイト・ノイズと呼びます。

また、オクターブ幅当たりのエネルギーが等しいものをピンク・ノイズと呼んでいます。

ピンク・ノイズを得るには、ホワイト・ノイズを−3dB/oct.のローパス・フィルターに通します。

この他、レッド・ノイズなどの出力を持っている機種や製作例もありますが、厳密な定義はありません。

ノイズジェネレータを構成するには、いくつかの方法があります。

最も有名で歴史がある回路が、トランジスタを逆さにした使用方法で得るものです。

また、トランジスタをツェナーダイオードに変える方法も、無線機などのシグナルジェネレータとして多く使われました。

冨田勲氏は、TVやFM放送の局間ノイズが良いと使用していたこともあります。

局間ノイズを使用する場合、国産のラジオ用ICにタンク回路などを設定しない、FM検波段だけを使用する形で使用します。

この時、ミューティング用のコンデンサは取り除いておきます。

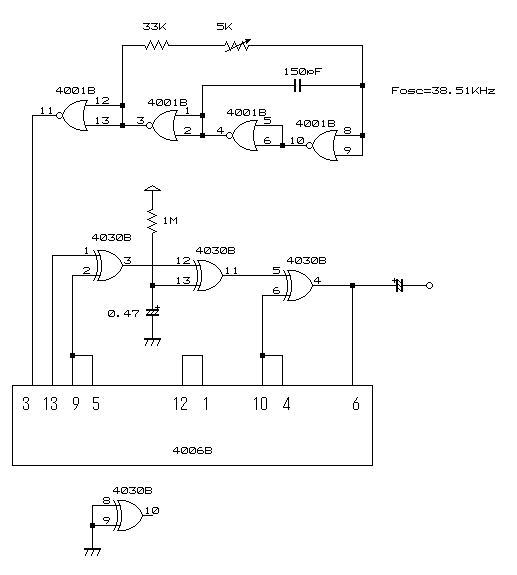

最後に、シフトレジスタを使用したものがあります。

4006というC-MOSゲート(シフトレジスタ)を使った例を示しますが、他のレジスタでもシリーズで接続すれば現行のものでも構成できると思います。

キーボードからのGATE信号を元に、簡単なものでは立ち上がりと立下りの電圧変化をゆっくりと変化させることで得ることができます。

これがARです。

ADSRやADは、フリップフロップなどによる状態保持を行う必要がありますので、少々複雑な回路となります。

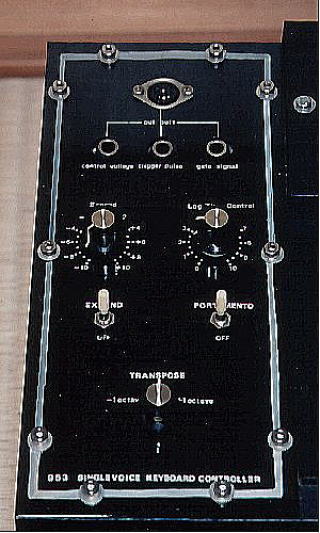

キーボードコントローラです。

1オクターブあたり1Vの変化とゲート、パルス性のトリガを出力します。

ミキサの回路と実装例です。

MOOGのCP3程度の能力・機能です。