『水』を核にした授業づくり

~【社会科発 総合行き】で単元を組む~

木曽川東小学校 高 橋 宏 滋

1 はじめに

本校4年生は,『身近な環境を見つめて』をテーマとし,総合的な学習の時間に取り組んでいる。そして,1学期は「ゴミ」,2学期は「水」を取り上げ,実践を進めた。ともに社会科との関連が非常に密接な内容である。そこで,社会科を出発点とし,総合的な学習の時間(以下総合と略す)へと発展するような学習展開を構成した。社会科で生まれた問題意識や,そこで身に付いた知識が,総合をより広がりと深まりのあるものにしていくからである。

ここでは,2学期に取り組んだ,『水』を核にした社会科と総合の授業について述べていくことにする。

2 単元計画

社会科 くらしをささえる水

①日本人はどれだけ水を使っ ているのか

②蛇口からダムへ

③浄水場・配水ポンプ場

④水源林のはたらき

⑤水のサイクル

|

|

|

総 合 野府川クリーン作戦

①野府川・木曽川の水質調査

②尾崎小学校との交流

③位山での水質調査

④野府川クリーン作戦実験編

⑤野府川クリーン作戦実践編

(3学期に実施予定)

|

|

|

行事 学習発表会

『水ーこの美しきものー』

第1部 やろか水

第2部 川を汚したのは だれ?

第3部 美しい地球を未 来の子どもたちへ

|

|

3 授業の実際

(1)日本人は水をどれくらい使っているか

水に対する問題意識を持たせるために,第1時に以下のような授業をした。

あらかじめ,各家庭の水道料金票を持ってこさせておく。そこには,1ヶ月の水道使用量と水道料金が記されている。それをもとに,1日に一人あたりどれだけの水を使っているのかを計算させた。次のように行う。

① 一人が1ヶ月に使う量

自分の家の水道使用量を,家族の人数で割る。

例えば,4人家族で40立方メートルだとすると,40÷4で10となる。

② 一人が一日に使う量

さらに,30日で割る。出てきた答えが,一人が1日に使う量である。

10÷30で0.33となる。

0.33立方メートルは330リットルであるので,一人1日330リットル使うことになる。 これは,もちろん各家庭の生活スタイルによって異なる。

330リットルをイメージしやすくするために,牛乳パックに置き換える。これだけでも子どもたちは十分に驚く。

しかし,ここまでは普通の授業である。これではインパクトが少ない。そこで,次のような話をする。

③ 日本人一人あたりの使用量

先の計算は,家庭で使う水の量の話である。そこで,家庭以外で水を使う場面を考えさせる。学校,店,工場,公園などが出される。そうしたすべての水を合計すると,我々日本人は,1日に一人あたり3000リットル使っていることになる。牛乳パックで3000本分だ。意識していないところで,大量に水を使用しながら生活していることが分かる。

④ 外国ではどうか

アメリカでは,1日の一人あたりの使用量は6000リットルで,日本人の倍である。ところが,アフリカ大陸では,これが10リットル~100リットルになる。日本人の100分の1の水で生活していると思えばわかりやすい。

⑤ 水道料金ではどうか

水道使用量と同じように計算すると,一日一人あたり30円ほどになった。水の値段は安いので,あまりにも使っていることを意識しない。知らず知らずのうちに,大量に使用している。

最後に,黒柳徹子さんの『トットちゃんとトットちゃんたち』に書かれている,干ばつ地帯の話をする。干ばつ地帯では,水くみは子どもの仕事である。10キロも15キロも離れた水場まで,毎日歩いていって水をくんでくる。1日も休むことはない。休めば死が待っている。

私たち日本人は,水はタダであり無限にあると思いがちである。そうではないのだということを知ることから水の学習は始まる。

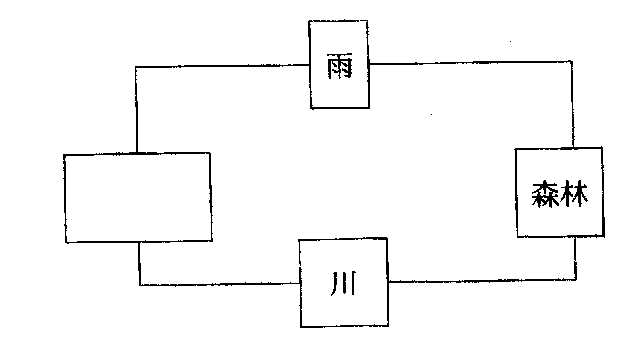

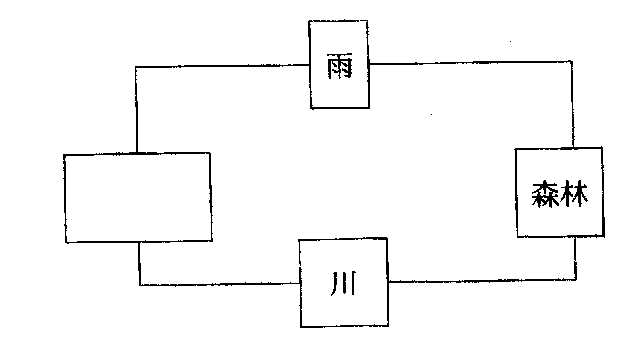

(2)水のサイクル図

黒板に次のような図を書く。

□に入ることばを予想させる。海が入ることは容易に分かる。

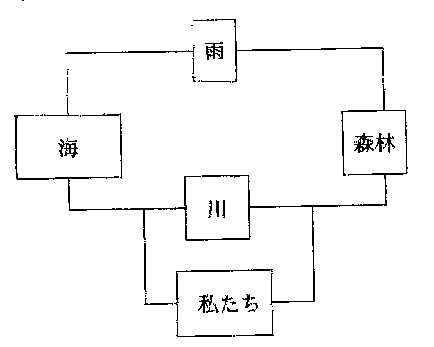

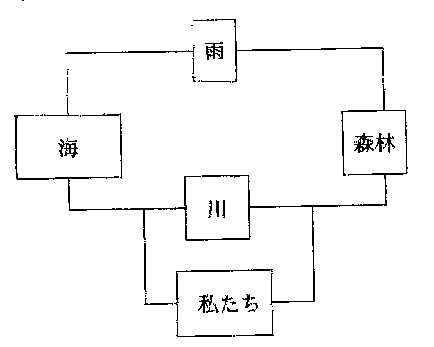

ところが,この図には人間の営みが入っていない。そこで,図に「私たち」ということばを書き入れさせる。下のようになる。

このサイクルが,とぎれることなく,また自然のままの美しさを保ったまま循環していれば,問題は起きない。サイクルがうまく機能しない部分があるのである。

そこで,このサイクル図で問題が起きている所に×印を付けさせる。図の中にいくつもの×が打たれることになる。一つずつ子どもたちに説明させていく。そうすることにより,何が問題であるのかを,マクロ的な視点でとらえることができる。

さらに,ここに書かれている「海」はどこの国の海かを問う。子どもたちは,日本の海だと答える。では,アフリカやアメリカの海と日本の海は違うのかと問うと,海がつながっていることに気づく。こうして,地球上のすべての水はつながっていることに気づかせていくのである。

(3)野府川・木曽川の水質調査

これまでの授業で培われた問題意識をもとに,総合へと授業を展開した。まず実施したのが,野府川・木曽川の水質調査である。COD,水温,色,臭い,川の様子の5項目を調査した。

野府川・木曽川とも,CODの結果は最も汚れている数値を示した。特に野府川はゴミの量もひどく,ひどい臭いが鼻をついた。この調査により,野府川の汚れを,子どもたちは実感としてとらえることができた。また,木曽川の汚れは,自分たちの飲み水に直接かかわっているだけに,子どもたちには重大な問題として受け止められたようだ。

(4)尾崎小との交流

木曽川町は,岐阜県萩原町と姉妹都市提携を結んでいる。それがきっかけで,本校と萩原町立尾崎小学校が交流校となった。萩原町は飛騨川流域にあり,木曽川町とは川で結ばれる関係にある。水を核にして学習を展開していくには,上流の尾崎小との交流は,子どもたちにとって大きな意味を持つ。

具体的には,次のような交流活動を行った。

① メールによる自己紹介・学校紹介→現在も継続中

② ビデオレターによる,野府川・木曽川の水質調査の結果報告

③ 学習発表会のビデオを送る。

④ 校外学習での直接交流・位山で協同して行った水質調査 |

|

(5)校外学習(交流遠足)・位山での水質調査

秋の校外学習では,目的地を萩原町にある岐阜大学の位山演習林とし,尾崎小の子どもたちと直接会って交流することにした。

6:50

7:00

10:00

10:30

10:45

11:00

12:15

12:45

13:55

14:15

14:30

17:30

|

学校集合 指令台前

学校出発

途中1ヶ所トイレ休憩

尾崎小着 トイレを借りる。

岐大演習林へ移動

バス下車

だんご淵着

尾崎小と合流

岐阜大伊藤先生と合流

演習林内の散策へ出発

尾崎小・木東小混成グループで行動

演習林内でネイチャーゲーム等

最終地点にて昼食

最終地点出発

バス乗車

尾崎小でトイレを済ませる

尾崎小発

途中1ヶ所トイレ休憩

学校着

保護者とともに帰宅

|

|

両校のグループ編成は,事前にメールで行ってある。そのため,当日は現地到着後すぐに両校混成グループで行動した。はじめはぎこちなかった子どもたちも,演習林の豊かな自然の中を歩くうちに,次第にうち解けてきた。非日常的な場所での出会いが,子どもたちの心をつなぐのに,少なからず影響したと思う。一緒に弁当を食べてからは,ぐっと距離が縮まり,積極的に話しかける姿が見られた。

位山を訪れたもう一つの目的は,水源地で水質調査を行うことである。 |

|

結果は歴然であった。CODパックテストでも,見た目でも,臭いでも,水の汚れを示すものは全くなかった。子どもたちは,野府川・木曽川との違いに,素直に驚きの声を上げていた。この水が木曽川町まで流れてくるのである。木曽川と位山との結果の違いが示す意味を,子どもたちは何も言わなくても考え始めていたようであった。

(6)学習発表会

学習発表会では,これまでの学習を『水ーこの美しきものー』という劇で表現した。テーマは,「水と人とのかかわり」である。過去・現在・未来にわたる水と人とのかかわりを,三部構成のオムニバスで演じようと試みた。テーマをどこまで子どもたちが理解したかは分からない。しかし,何度も何度もセリフの練習を繰り返し身体表現を重ねることもまた,子どもたちにとっては、教室での授業とは異なる形での意義ある学びであろう。

第1部 やろか水

木曽川流域の各地に伝わる民話『やろか水』と,江南市の民話『神明裏の人柱』を題材に,人と水との闘いを描いた物語。

第2部 川を汚したのはだれ?

第2部 川を汚したのはだれ?

野府川・木曽川・位山での水質調査と尾崎小との交流学習を題材に,川の汚れと生活とのかかわりを描いた物語。

第3部 美しい地球を未来の子どもたちへ

地球の開発をめぐって各国が議論をしている最中に届いた,地球からのメッセージを通して,本当の幸せとは何かを問いかける物語。

(7)野府川クリーン作戦

これまでの学習を通して,野府川の汚れと自分たちの生活とのかかわり,問題が野府川だけにと どまらないこと,美しい水を守ることの大切さを,子どもたちは十分に感じ取ってきている。

そこで,野府川に清らかな流れを取り戻すための,具体的な方法を考える総合の授業を行った。

第1次 理想の野府川のイメージを,イラストを使って発表する。

1 理想の野府川について,意見を出し合う。

2 自分のイメージを,イラストで表現する。

3 イラストをもとに,理想の野府川について話し合う。

第2次 理想の実現に向けて,具体的な方法を調べる。

1 できるだけ多くの方法を集める。

2 一番有効だと思う方法,自分でやってみたい方法を選ぶ。 |

|

|

政策として行うこと |

|

|

|

浄化装置の設置 |

|

|

|

社会への呼びかけ |

|

|

|

家庭でできること |

|

|

・下水道整備

・河川改修工事

・遊歩道・親水公園

|

・木炭による浄化

・濾過装置

|

・看板づくり

・新聞づくり

・広報を使って

|

・アクリルたわし

・石鹸と合成洗剤の比較

|

| 第3次 自分で選んだ方法を,グループで取り組む。 |

|

A 洗濯コース 合成洗剤と石鹸とで洗濯物の汚れの落ち方を比較する。

B 食器洗いコース 合成洗剤と石鹸,アクリルたわし,米のとぎ汁で食器を洗い比較する。

C 浄化装置コース 炭や砂などを使って簡単な浄化装置を作る。

D 看板コース 野府川の浄化を訴える看板を作る。

E 模型コース 理想の野府川を模型を作って表す。

|

|

【グループごとに野府川をきれいにする方法を試行する授業】

この授業では,保護者に協力を依頼する。それぞれのグループの活動に参加してもらうことで,

親と子と教師による協同の学びの場をつくるのである。

保護者の役割は次の5つである。

1 ほめる 2 見守る 3 教える 4 手を貸す 5 ともに学ぶ

保護者は,子どもの支援をするだけでなく,ともに学ぶ者としての立場でもある。ともに学び合う中で知恵が伝わり,発見の驚きや喜びを共有することで,子どもたちの追究の意欲は,さらに

増していくことになるからである。

この90分間は,作業中心の学習となる。だが,ただおもしろおかしく作業するだけでは,「活動あって学びなし」の状況に陥る。そこで,まず作業の目的を明確にしておきたい。さらに,「この方法で本当に野府川を再生することが可能か」を問いかけ,作業の振り返りをさせたい。体験と知とをつないでいくことで,体験は生きる知恵となり,さらには,ともに生きようとする心をも育てることになるのである。

第4次 取り組んだ結果について発表し合い,実現可能性や有効性を話し合う。

グループごとに成果を発表し合い,野府川を再生する方法を話し合う授業】

総合は,現実の問題を追究していく学習である。よって,本時の話し合いもまた,現実に照らし合わせてどうなのかを検討する内容でありたい。

学習活動

1 本時の課題を確認する。

野府川をきれいにする一番有効な方法はどれか。

2 グループごとに成果を発表する。

3 発表を聞いて,一番有効だと思う方法を選ぶ。

4 意見を発表する。

5 話し合う。

6 理想の野府川を実現するために,今,一番足りないものは何かを考える。

7 授業のまとめを書く。

第5次 今後継続していきたい取り組みについて話し合う。

1 3学期へつなげる話し合いを行う。

2 やりたいことを決める。

|

この一連の授業で,子どもたちは,理想とする野府川の具体的なイメージを描き,実現に向けて の具体的な手だてを模索した。しかし,ここまでは,教室の中での学習である。教室という枠を越 えて,地域とつながってつくりだす学習が,総合の総合たるゆえんである。3学期は,「本気にな れば野府川はよみがえる」を合い言葉に,授業に取り組んでいく。親と「協同」して学びながら身 に付けてきたものを,今度は地域と「協働」しながら野府川を再生する力に変えていくのである。

| |

子どもの作文 |

|

1 今の野府川について思うこと

今の野府川は,タイヤや自転車がすててありました。しかも,あわがプクプクういていて,水がとてもにごっていて,下には,ヘドロがたくさんたまっていました。水質調査の結果は,CODパックテストはみどり色になり,温度は22℃でした。私は,こんなきたない野府川なんか,なくしてほしいと思いました。お父さんは,昔,野府川のことをどぶ川とよんでいたそうです。私は,野府川じゃなくて,どぶ川の方があっていると思いました。

2 理想の野府川

私は,ぜつめつしそうなメダカがいて,ゲンゴロウやカメ,いろいろな種類の魚がいるといいです。それに,川はまがっていてつめたくて,よごれが一つもない川がいいです。さらに,まわりには,原っぱがあって,人でおおにぎわい。カエルやカタツムリもいるといいし,野府川のとなりに小さい川があるといいです。原っぱには,さくらの花があって,花見にくる人もいて,夏には,ホタル,秋には虫の大合唱になるといいです。

3 野府川をきれいにする方法

私たちは,Dのかんばんコースで,かんばんをいっしょうけんめい作りました。とてもよいできだと思います。私は,かんばんを作って,次のように思いました。

まずは,工夫したことをしょうかいします。かんばんに,川に油やごうせいせんざいを流さないように,しょ理するやり方を書いたところです。ちょっとしっぱいしたところがあります。それは,かんばんがごちゃごちゃしているところです。お父さんに,かんばんとかは大まかな方がいいとアドバイスを受けましたが,ごちゃごちゃになってしまいました。

木曜日には,発表をして,その後に,そのことについて話し合いをしました。話し合いでは,「かんばんにらくがきをされたら意味がない。」という意見や,「一カ所にしかつけないのなら,見ない人もいるんじゃないか。」という意見がありました。しかし,らくがきをされいないように,ビニールぶくろをかぶせればいい。三学期には,実行していくから,その時にちらしやポスターを何まいも何十まいもつくればいいからです。

次は,木曜日に書いたまとめです。

私はDが一番有効だと思います。理由は,AもBもCもDのかんばんで知らせなければならないからです。だが,Eという意見がありました。しかし,それはまちがっています。理由は,子どもだけではつくりかえることができそうにないです。それに町長さんにみとめられていないし,お金がとてもかかります。さらに,川の近くに住んでいる人たちにどいてもらわないといけないからです。以上のことからDだと言えます。

だけど,私は全部有効だと思います。このようなことだったら,町やお店ではたらいている人たちに手伝ってもらえばいいからです。私は,今日のじゅぎょうで,やろうと思えばなんでもできるということが分かりました。

4 理想の野府川を実現するために

私は,まずお店に行き,せっけんをもっとたくさん,安く売ってくれるようにたのんで,お店でも野府川をきれいにするようにせんでんしてもらうようにたのめばいいと思います。そして,私たちもちらしをくばれば,協力してくれる人がでてくると思います。そして,Eが作ったもけいを見せてみとめてもらい,野府川を作り始めればいいと思います。

しかし,お金がないので,町全体の人にお金をかりたりしなければいけません。子どもたちの力では,野府川を作りかえることもできないと思います。だから,木曽川町の人たちの協力が野府川を作りかえるにはとてもひつようなことだと私は思います。野府川を作りかえるということは,とてもむずかしくてむりなことだと私は思います。だけど,「やろうと思えばなんでもできる」ということばがあります。私は,その心を持って,お店にたのみに行ったり,ちらしをくばったり,野府川を作りかえたりがんばろうと思います。

5 今後取り組んでみたいこと

私は,今後,みんなでとってもいいちらしをたくさん,町のみなさんにくばってみたいです。そして,12月2日にとりつけに行ったかんばんを見た人たちに,感想を聞いたり,いたずらされていないかも見に行ってみたいです。さらに,ポスターなども何まいも作っていろいろな場所につけたいと思います。とくに,とりつけたかんばんを見ない方がくの方につけたいと思います。1けん1けんのポストにいれるのもいいと思います。

|

4 おわりに

以前より,水は社会科の重要な教材として取り上げられてきた。しかし,授業時間数や活動場所などのさまざまな制約により,水という教材のもつ可能性を十分に生かした学習を展開することができなかった。しかし,総合がスタートしたことにより,制約はなくなった。これまでできなかった,大胆な単元構想をすることができるようになったのである。今回の実践で,萩原町との交流を通して水の大切さを実感できたのは,総合あればこそである。

「総合によって社会科の領分が侵される」という懸念がされるが,実はそうではない。総合こそ,行き詰まりが見えてきた社会科の可能性を広げる突破口になる。社会科は,総合という武器を得たのだ。社会科の授業時数の減少は制約ではある。しかし,総合は,その減少分を補ってあまりあるものを,教師に与えてくれるのである。とはいえ,可能性の広がりは,教師の総合性を問題とする。教師自身が学び続け,さまざまな人やモノやコトをかかわらせ,場や時間をつなぎ合わせる視点を持たなければならないのである。

第2部 川を汚したのはだれ?

第2部 川を汚したのはだれ?