motivation

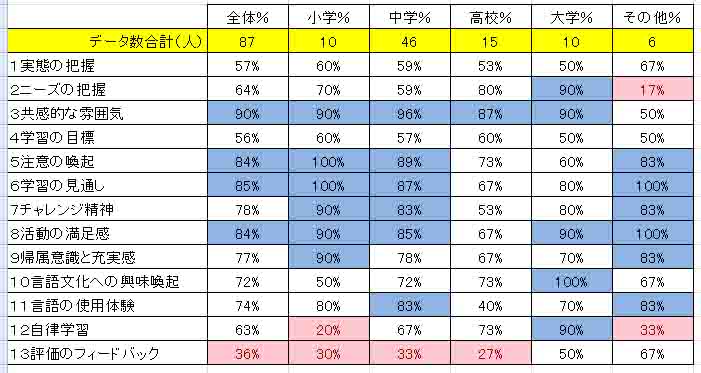

「生徒をやる気にするためのチェックポイント13」とそのアンケート結果

「生徒をやる気にするためのチェックポイント13」とそのアンケート結果

生徒をやる気にするためのチェックポイントを、いろいろな動機付け研究理論をもとに考えてみました。

そして、それぞれのチェックポイントが現状では、どの程度行われているのかを調べてみました。

(2008年3月18日現在)

「生徒をやる気にするためのチェックポイント13」

| チェックポイント | あなたの授業はどうですか? | |

|---|---|---|

| 01 | 生徒の実態から授業単元がスタートしているか?単なる平均値ではなく、生徒一人一人に目を向けた視点があるか?(実態の把握) | |

| 02 | 生徒の学習に対するニーズ(夢)を把握しているか?学習したことが将来役にたつという実感がもてる内容があるか? (ニーズの把握) | |

| 03 | 規律ある学習のしつけをしながらも、授業は間違えるところ、ともに学んでいこうという共感的な教室の雰囲気があるか?(共感的な雰囲気) | |

| 04 | 最終到達点が具体的に示されているか?(学習の目標) | |

| 05 | 「おもしろそうだ」と思う課題の提示、楽しい雰囲気を作っているか?(注意の喚起) | |

| 06 | 「わかった・やればできそうだ」という自信を持たせているか?(学習の見通し) | |

| 07 | 「やってみたい」と思うような活動・チャレンジ精神を喚起するような活動があるか?(チャレンジ精神) | |

| 08 | 「やった・できた」という満足感につながる内容があるか? (活動の満足感) | |

| 09 | 参加したという充実感を得ることができる活動があるか? (帰属意識と充実感) | |

| 10 | 外国の文化への興味づけにつながる内容があるか?(言語・文化への興味喚起) | |

| 11 | 言語として実際にコミュニケーションしている場面があるか?(言語の使用体験) | |

| 12 | 自己学習(家で一人でする学習)にむすびつく活動があるか?(自律学習) | |

| 13 | 何がどこまでできるようになったかの評価が生徒にもどるか?(評価のフィードバック) |

みんなでつくろう「動機づけを高める指導実践例」

みんなでつくろう「動機づけを高める指導実践例」

学習者を動機づけするのは一体誰の仕事なのか。おそらくそれは生徒の成長を長期的に考える、すべての教師の責務であろうと推測する。短期的には、テスト対策をする方が、学習者集団や個々の学習者の動機づけの質を発達させることに時間を費やすよりも手っとり早く、よい結果を生み出すかもしれないことは認めざるを得ない。しかし、我々教師は、生徒のテスト対策を唯一の目的としてこの職業に就いたわけではないだろう。さらに、動機づけ訓練は長期的に見れば大きな成果の期待できる投資であるし、教室内での教師自身の生活を今よりもずっと楽しくしてくれるものでもあるのだ。(シャイデッカー/フリーマン1999)

動機づけを高める指導実践

| ①動機づけの基礎的な環境の創造 ・教師が適切な行動をとる ・教室内に楽しい、支持的な雰囲気を作る。 ・適切な集団規範を持った、結束的学習集団を育てる |

||||

| ④肯定的な追観自己評価の促進 ・動機づけを高めるような追観を促進する ・動機づけを高めるようなフィードバックを与える ・学習者の満足感を高める ・動機づけを高めるような報酬を与え、成績評価をする |

②学習開始時の動機づけの喚起 ・L2に関連する好ましい価値観と態度を強化する ・学習の成功への期待感を高める ・目標志向性を強化する ・教材を学習者にとって関連の深いものにする ・現実的な学習信念を育てる |

|||

|

③動機づけの維持と保護 ・学習をワクワクして楽しいものにする ・動機づけを高めるようにタスクを提示する ・明確な学習目標を設定する ・学習者の自尊感情を大切にし、自信を高める ・学習者自律性を育む ・自己動機づけストラテジーを推奨する ・仲間同士の協力を推奨する |

|

||

| タイトルのアンダーラインをクリックすると、それぞれのチェックリストにジャンプします。 | ||||

動機付けを高める指導実践例を紹介します。(あなたの実践例も投稿ください。) 動機付けを高める指導実践例を紹介します。(あなたの実践例も投稿ください。) |

|||

| 動機づけの基礎的な環境を作り出すストラテジー | 実践例 | ||

| 1 | 扱う教材に対する自分の熱意と、それが自分に個人的にどんな影響を及ぼしているかについて、実例を挙げて説明し解読する。 | ||

| 1-1 L2に対する自分の個人的な興味を生徒と共有する。 | ●高校時代を語る。教師が高校時代にどう英語学習に取り組んでいか生徒との会話の中で紹介したり、高校時代に使っていた教材を紹介する。「試験に出る英単語」「ビートルズのレコード」などの話題で話しをする。(伊籐) ●既成の教材に対する不満を解消している自作教材を使って勉強しているという自分の学習方法を紹介してみる。(中根) |

||

| 1-2 満足感を生み出し、生活を充実させる意味のある経験として、自分がL2学習を大切にしていることを生徒に示す。 | ●英語学習のお陰で現在の自分がある。教職に就き、生徒と共に学べている。ネイティブの先生とも親しく付き合うこともできる。(伊藤) ●どう自分は夢をかなえたか。英語を勉強したいという目的は、映画や洋楽を英語で楽しみたいということ。その楽しさを生徒にも知ってもらいたい。教師が楽しんでいる姿を示したい。(中根) |

||

| 2 | 生徒の学習を真剣に受けとめる。 | ||

| 2-1 生徒に教師が彼らの進歩を気にかけていることを示す。 | ●個のカルテのようなものを作って、過去のデータとの比較をしながらテストにコメントとして朱書きをしたいりして返す。「先生が自分の進歩を気にかけていてくれるのか」という思いが更なる学習意欲につながる。(中根) ●評価についての教師・生徒の意見を交換するなどの面接の時間を作る。(中根) |

||

| 2-2 学習のどんなことについても、いつでも快く相談に乗ることを伝える。 | ●昼休みに学生の質問に応じている。授業の内容(語法についての詳しい説明)などより詳しいディスカッションなどを生徒とし、興味を持っている生徒にさらに詳しい情報を与えたりする。(中根) | ||

| 2-3 生徒が達成できることに関し、十分高い期待値を持つ。 | ●全て一任してみる。ネイティブの先生が結婚式に歌うふさわしい歌の選択から出席者に配付するハンドアウトの作成の全てを生徒に任せてみる。(伊藤) | ||

| 3 | 生徒と個人的な関係を築く。 | ||

| 3-1 教師が生徒たちを受容し、また気にかけていることをはっきり示す。 | |||

| 3-2 生徒の一人一人を気にかけ、また彼らの話に耳を傾ける。 | |||

| 3-3 気軽に、どこでも教師と常に接触できることを伝える。 | |||

| 4 | 生徒の親たちと協力関係を築く。 | ||

| 4-1 親に子どもの進歩について定期的に知らせる。 | |||

| 4-2 家庭での一定の支援的な作業を行うことに親の助けを求める。 | |||

| 5 | 教室に楽しく、支持的な雰囲気を作る。 | ||

| 5-1 許容基準をしっかり決める。 | |||

| 5-2 間違いを恐れずにやることを勧め、間違いは学習の自然な一部であると思わせる。 | |||

| 5-3 ユーモアを取り入れ、また勧める。 | ●直訳の薦め Paul McCartneyのFeet in the Cloudsの中にある英文 Teacher said I had my head in the cloudsなど日本語に直訳して、おかしな日本語を楽しんでみる。その他にもいろんな洋楽の歌詞を持って来ては訳させてみる。おもしろい直訳をして、笑ってみる。(伊藤) | ||

| 5-4 生徒の好みに応じて、教室環境を生徒の考えるように整備することを勧める。 | |||

| 6 | 集団の結束強化を促進する。 | ||

| 6-1 相互交流、協力、そして生徒間の本物の個人的情報の共有を促進する。 | |||

| 6-2 最初の授業に緊張をほぐす活動を用いる。 | |||

| 6-3 定期的に小集団活動を実施して、生徒たちがうまくとけ込めるようにする。 | |||

| 6-4 課外活動や遠足を勧めたり、できれば計画する。 | ●児童英語教室で、ハロウィンパーティを行い、仮装をしたり、ハロウィンにまつわる英語のゲームをしたりする。(犬塚) | ||

| 6-5 決まった座席に固定しないようにする。 | |||

| 6-6 全体で取り組む課題を成功させたり、小集団対抗の競技を伴う活動を組み入れる。 | ●グループ学習として、選んだ英語の歌について、調べてまとめさせる。(伊藤) | ||

| 6-7 集団ロゴの制定を勧める。 | |||

| 7 | はっきりとした形で集団規範を作成して、生徒たちと話し合い、彼らに認めてもらう。 | ||

| 7-1 集団結束の始めに規範をはっきりと作るために、具体的な「集団の決まり」を考える活動を組み入れる。 | |||

| 7-2 教師が指定する規範の重要性と、その規範によって学習が向上することを説明し、生徒の同意を求める。 | |||

| 7-3 生徒たちからさらなる決まりを引き出し、教師が提案した決まりと同様に話し合う。 | |||

| 7-4 集団の決まり(および、それを破った場合の処置)を掲示する。 | |||

| 8 | 集団規範をしっかりと守らせるようにする。 | ||

| 8-1 教師が必ず、決められた規範に自らしっかりと従うようにする。 | |||

| 8-2 どんな規範違反でもうやむやに済ますことはしない。 | |||

| 学習開始時の動機づけを喚起するストラテジー | 実践例 | ||

| 9 | 仲間のお手本を見せることで、言語に関連する価値観を高める。 | ||

| 9-1 年長の生徒をクラスに招いて、彼らの肯定的な体験を話してもらう。 | |||

| 9-2 生徒たちに彼らの仲間の考えを学級通信などで知らせる。 | ●英語の俳句や卒業のメッセージなど、短い英文を書かせた場合、全員の作品を名前を伏せて一覧表にして印刷して配布する。ざっと目を通して「気になる作品を3つあげなさい」と課題を出し、いくつかの作品に目を通させる。(犬塚) | ||

| 9-3 担当する生徒たちを、教科に熱心に取り組んでいる(集団活動やプロジェクトの)仲間に加える。 | |||

| 10 | L2学習過程に対する学習者の内在的な関心を高める。 | ||

| 10-1 生徒が楽しみそうなL2学習の側面を強調し、実演してみせる。 | ●科学英語の授業で、生徒に興味を持たせるような科学の内容でパワーポイントに動画を付けて見せてみる。(杉山) | ||

| 10-2 L2との最初の出会いを肯定的な経験にする。 | |||

| 11 | L2とその使用者、また外国らしさ全般に対する肯定的な開放的な気質を育てることで、「統合的」価値観を高める。 | ||

| 11-1 外国語シラバスに社会文化的要素を組み入れる。 | ●play tennis, do judoなどスポーツ名と動詞の関係から、その背景にある文化の違いにまで言及し、興味を持たせる。陸上競技などは英訳しにくく、compete in track and fieldや, to be on the track and field teamなどと表現したりする。(中根) | ||

| 11-2 影響力の強い著名人の言語学習についての肯定的な見解を引用する。 | |||

| 11-3 L2社会を(インターネットなどを使って)自分で探索するように生徒に勧める。 | |||

| 11-4 L2使用者とL2文化財との触れ合いを多くする。 | |||

| 12 | L2の知識と結びついた道具的価値観に対する生徒の理解を高める。 | ||

| 12-1 生徒たちに、L2をしっかり身につけることが彼らの重視している目標の達成に役立つことを常に意識させる。 | |||

| 12-2 世界におけるL2の役割を絶えず指摘し、生徒自身にとってもまた彼らの社会にとっても、それがきっと役に立つことを強調する。 | |||

| 12-3 生徒たちに実生活の場面でL2の知識を使ってみるように勧める。 | |||

| 13 | 特定の課題および学習全般に関する生徒の成功期待感を高める。 | ||

| 13-1 生徒が十分な準備と支援を必ず得られるようにする。 | |||

| 13-2 生徒が課題の成功には何が必要とされるか正確に知るようにする。 | ●ALTと1対1の会話(1分間会話)をする機会を単元中3回与える。1回目の会話の様子を見て、どんな力が不足しているのかを考えさせ、それを補うためのステップを学習に組み込む。その後2回目の会話に取り組ませる。さらに2回目の会話の様子を見て、次のステップを踏ませ、3回目の会話までに「できた」という満足感が与えられるようにする。(犬塚) | ||

| 13-3 成功を阻む重大な障害が存在しないようにする。 | |||

| 14 | 生徒の目標志向性を、彼らが認める教室目標を明確に定めることで高める。 | ||

| 14-1 生徒たちに個人的な様々な目標を話し合わせ、共通する目標の概要を議論させて、最終的な結論を公に示す。 | |||

| 14-2 時々、教室目標とそれを達成するために特定の活動がどのように役立つかに注意を引く。 | ●ネイティブスピーカーが1分間に話す語数は150語だと知らせ、それを目標にした活動を行う。例えば教科書本文を高速音読させ、1分間に何語読めるかを競わせる。この練習がネイティブのようななめらかな英語の発音に近づくためのステップだと知らせていく。(犬塚) | ||

| 14-3 教室目標を、必要ならば再調整することで、達成可能な状態にしておく。 | |||

| 15 | 教育課程と教材を、学習者に関連の深いものにする。 | ||

| 15-1 ニーズ分析の手法を用いて、担当する生徒のニーズ、目標、そして関心について理解し、次にこの知見をできるだけ多くの自分の指導計画の中に取り入れる。 | |||

| 15-2 指導内容を生徒の日常体験と背景に関連づける。 | ●洋楽の歌詞を自分の好みや境遇に合わせて作り換えてみる。(伊藤) | ||

| 15-3 授業の計画と運営に生徒の協力を得る。 | |||

| 16 | 現実的な学習者信念を作る手助けをする。 | ||

| 16-1 学習者が持っているかもしれない誤った信念、期待感、想定に明確に対応する。 | |||

| 16-2 言語を学ぶ様々な方法と成功に寄与する多くの要因に関する、学習者の一般的な理解を深める。 | |||

| 動機づけを維持し保護するストラテジー | 指導例 | ||

| 17 | 教室内での活動の単調さを打破することによって、学習をより興味深く楽しいものにする。 | ||

| 17-1 学習タスクやその他の指導にできる限り変化を持たせる。 | ●英語の歌詞をダイナミックに肉付けしてみる。歌詞からどんどん自分オリジナルの詞として発展させて英語の文を書かせてみる。(伊藤) ●高校の英語の授業でもフラッシュカードを使ってみる。視覚的に見やすいように板書にキーワードのカードをマグネットで貼ってインパクトを与える。(杉山) |

||

| 17-2 授業内で、情報の流れだけでなく動機づけを高める流れに焦点を当てる。 | |||

| 17-3 時には生徒が予期しないことをしてみる。 | |||

| 18 | タスクの魅力を増すことにより、学習を学習者にとって興味深く楽しいものにする。 | ||

| 18-1 タスクを挑戦的なものにする。 | |||

| 18-2 タスクの内容を生徒の自然な興味に合わせ、もしくは目新しく、興味深く、エキゾチックで、ユーモラスで、競争的で、空想的な要素を取り入れることにより、より魅力的なものにする。 | |||

| 18-3 学習タスクを個別化する。 | |||

| 18-4 目に見える完成品を作り出すタスクを選択する。 | ●英語の歌の歌詞を発展させて詩を作らせ、作品として仕上げてみる。(伊藤) | ||

| 19 | 学習者をタスクへの積極的な参加者となるように求めることにより、学習を興味深く楽しいものにする。 | ||

| 19-1 個々の参加者の知的および(または)身体的な関与を要求するタスクを選択する。 | |||

| 19-2 すべての生徒のための具体的な役割と個別の課題を作り出す。 | |||

| 20 | 動機づけを高める方法でタスクを提示し、実施する。 | ||

| 20-1 タスクの目的と有用性を説明する。 | |||

| 20-2 タスクの内容についての生徒の興味を引き出す。 | |||

| 20-3 タスクを遂行するための適切なストラテジーを提供する。 | |||

| 21 | 教室で目標設定の手法を用いる。 | ||

| 21-1 学習者が自分で具体的で短期の目標を選択することを奨励する。 | |||

| 21-2 目標達成の締め切りを重視し、継続的にフィードバックを与える。 | |||

| 22 | 生徒の目標に向けた情熱を形式化するために、生徒との契約手法を用いる。 | ||

| 22-1 生徒が学ぶ内容と方法、そして教師が生徒を助け報酬を与える方法を具体的に示した詳細な契約書を、個々の生徒もしくは集団全体と共に作成する。 | |||

| 22-2 生徒の進歩をモニターし、契約の詳細が間違いなく双方から観察されるようにする。 | |||

| 23 | 学習者に定期的な成功経験を与える。 | ||

| 23-1 言語教室で、多様な成功の機会を与える。 | |||

| 23-2 課題の難易度を生徒の能力に合わせ、要求の厳しい活動と処理しやすい課題のつり合いを取る。 | |||

| 23-3 学習者ができないことではなく、できることに焦点を当てたテストを作成する。そして、改善のための方法も盛り込む。 | |||

| 24 | 定期的に励ましを与えることにより、学習者の自信を育む。 | ||

| 24-1 学習者の注意を、彼らの長所と能力に向けさせる。 | |||

| 24-2 教師が、生徒の学ぶ努力や課題を完結する能力を信じていることを、生徒に知らせる。 | |||

| 25 | 学習環境において不安を誘発する要素を取り除き、あるいは緩和することによって、言語不安を軽減することを支援する。 | ||

| 25-1 目立たない方法であっても社会的比較は避ける。 | |||

| 25-2 競争ではなく協調を促進する。 | ●協同学習を展開する。3人一組のグループを作り、課題を与える。グループで意見を出し合わせ、合意の上、グループとしての答えを決めさせる。そして中央に用意した1枚の紙にその答えを書かせ、同意したという印の署名を加える。そして、その答えにいたる理由など、グループの誰に聞いても答えられるように練習・教え合い学習を行わせる。(犬塚) | ||

| 25-3 学習過程の一部として間違いをするという事実を、学習者が受容するのを支援する。 | |||

| 25-4 テストや評価を完全に「透明な」ものにし、生徒との交渉も最終的な評点に加える。 | ●ルーブリックの考え方を用いる。活動をさせるときに、あらかじめ評価基準(ルーブリック)を示しておく。評価Aがもらえる行動例、評価Bがもらえる行動例、評価Cになってしまう行動例が書かれた一覧表とするが、評価Aをもらった生徒にもさらなる向上のための目標になるように評価S(Super)がもらえる行動例を示すことで、評価された後の次なる目標を示す。(犬塚) | ||

| 26 | 学習者に多様な学習ストラテジーを教えることにより、自己の学習能力に対する自信を構築する。 | ||

| 26-1 新教材の摂取(intake)を促進する学習ストラテジーを生徒に教える。 | ●弾丸インプットを用いる。覚えさせたい表現を一覧表にする。日本語・英語・チェック欄で構成されたものを用いる。ペアで活動をする。片方の生徒が日本語を見て、英語を次々に言っていく。ペアの生徒はそれを聞き、あっているかチェックをしていく。音読をして覚え、ペアで確認テストをし、時間を決めてその伸びを目標とさせる。英文を暗記するための学習ストラテジーを教える。(犬塚) | ||

| 26-2 コミュニケーション上の困難を克服するのを手助けする、コミュニケーション・ストラテジーを生徒に教える。 | ●会話を継続させるためのコミュニケーション・ストラテジーを教える。①相手が言ったことがわからない時に尋ねる。②自分が言いたいことを何とか伝える。(他の言葉に言い換える。絵やジェスチャーを用いる。例をあげて示す。など)③相づちを打つなどして、自分が話を続けるんだという意思を伝える。(犬塚) | ||

| 27 | 学習者が学習課題に取り組んでいる時に、肯定的な社会的心象を保持することを可能にする。 | ||

| 27-1 参加者に「優れた」役割が与えれる活動を選択する。 | |||

| 27-2 学習者に恥をかかせる批判や、いきなり脚光を浴びせるような、面子を脅かす行為を避ける。 | ●机間指導の時に座席表を持って行き、良い意見・良い活動・良い答をメモしていく。発言を求める時には、その生徒に「後で黒板の前で発表してもらうから。」と伝え、心の準備をさせるとともに、どこが良いのかというポイントを伝えることで、自信をもって発表できるようにさせる。(犬塚) | ||

| 28 | 学習者間の協力を促進することにより、生徒の動機づけを高める。 | ||

| 28-1 学習者のチームが、同じ目標に向かって一緒に作業することが求められるようなタスクを設定する。 | |||

| 28-2 評価の際に、個人の結果だけでなくチームの結果を勘案する。 | |||

| 28-3 チームでいかにうまく作業するかを学ぶために、何らかの社会的訓練を生徒に与える。 | ●グループ活動をする時の役割を具体的に指示する。リーダーには、他のメンバーにどんな声掛けをしてほしいのかを伝える。話し合いの手順として、まずは順番に意見を言わせる。その中で基本となる意見を決め、それに修正意見を出せるなど。具体的な話し合い手順を教える。(犬塚) | ||

| 29 | 学習者自律性を積極的に促進することにより、生徒の動機づけを強化する。 | ||

| 29-1 学習過程のできる限り多くの側面について、学習者が真の選択をすることを許容する。 | |||

| 29-2 様々な統率や指導の役割と機能を、できる限り多く学習者に譲渡する。 | |||

| 29-3 支援者の役割を取り入れる。 | |||

| 30 | 学習者の自己動機づけ能力を強化する。 | ||

| 30-1 学習者の自己動機づけの重要性に対する意識を高める。 | |||

| 30-2 以前に有効だと考えたストラテジーを互いに共有する。 | |||

| 30-3 学習者に自己動機づけストラテジーを取り入れ、作り出し、適用することを奨励する。 | |||

| 肯定的な自己評価を促進するストラテジー | 実践例 | ||

| 31 | 学習者の中に努力帰属を高める。 | ||

| 31-1 能力不足ではなく、努力と適切な学習方法の不足によって自分の失敗を説明するように学習者に勧める。 | |||

| 31-2 能力帰属の受け入れを拒み、教育課程は学習者の能力の範囲内にあることを強調する。 | |||

| 32 | 肯定的情報フィードバックを学習者に与える。 | ||

| 32-1 学習者の積極的な発言に気づいて、それを取り上げる。 | |||

| 32-2 学習者の進歩の過程と、特に注意を集中すべき箇所について絶えずフィードバックを与える。 | |||

| 33 | 学習者の満足感を高める。 | ||

| 33-1 学習者の成績と進歩を観察して、どんな成功でも時間を取って祝う。 | |||

| 33-2 視覚的記録の作成を奨励し、様々な催しを定期的に行うことで学習者の進歩を目に見えるものにする。 | ●定期テストのテスト用紙返却の時に、個のカルテを配り、分野ごと(単語、リスニング、文法、作文、など)に棒グラフ状に0~100%得点に応じて色をぬらせて、自分の現在の力を記入させる。これを蓄積することで、がんばりの変化を見やすいようにし、それに教師のコメントを加える。(犬塚) | ||

| 33-3 学習者の技能獲得の展示を行うための課題を定期的に組み入れる。 | |||

| 34 | 動機づけを高めるように報酬を与える。 | ||

| 34-1 生徒が報酬にあまり夢中にならないようにする。 | |||

| 34-2 品物によらない報酬でも何か後まで目に見える形を持つものであるようにする。 | |||

| 34-3 創造的な目標志向の行為を要求し、新しい体験と一貫した成功の機会を提供することで生徒が引き込まれるような活動に参加したことに対し報酬を与える。 | |||

| 35 | 動機づけを高める方法で評点を用いる。評点の持つ動機づけを失わせる衝撃をできる限り少なくする。 | ||

| 35-1 評価方式を完全に透明にする、そして生徒とその仲間も自分たちの見方を表明するしくみを取り入れる。 | |||

| 35-2 評点も単に客観的な成績のレベルにとどまらず、努力と進歩も確実に反映するようにする。 | |||

| 35-3 筆記テスト以外の測定法も使用した継続評価を用いる。 | |||

| 35-4 様々な自己評価法を提供することで、正確な生徒自己評価を推し進める。 | |||

|

|||

| 授業単元を構想する時に気をつけたい 「動機付けを高めるためのチェックリスト」 としてまとめ直してみました。 |

||||

| 動機づけの基礎的な環境を作り出すストラテジー | チェック項目 | ○をうつ | ||

| 1 | 扱う教材に対する自分の熱意と、それが自分に個人的にどんな影響を及ぼしているかについて、実例を挙げて説明し解読する。 | 01 生徒の実態から授業単元がスタートしているか? | ○ ・ × | |

| 2 | 生徒の学習を真剣に受けとめる。 | |||

| 3 | 生徒と個人的な関係を築く。 | |||

| 4 | 生徒の親たちと協力関係を築く。 | |||

| 5 | 教室に楽しく、支持的な雰囲気を作る。 | |||

| 6 | 集団の結束強化を促進する。 | |||

| 7 | はっきりとした形で集団規範を作成して、生徒たちと話し合い、彼らに認めてもらう。 | |||

| 8 | 集団規範をしっかりと守らせるようにする。 | |||

| 学習開始時の動機づけを喚起するストラテジー | 02 外国の文化への興味づけにつながる内容があるか? | ○ ・ × | ||

| 9 | 仲間のお手本を見せることで、言語に関連する価値観を高める。 | |||

| 10 | L2学習過程に対する学習者の内在的な関心を高める。 | |||

| 11 | L2とその使用者、また外国らしさ全般に対する肯定的な開放的な気質を育てることで、「統合的」価値観を高める。 | |||

| 12 | L2の知識と結びついた道具的価値観に対する生徒の理解を高める。 | 03 「やったできた」という満足感につながる内容があるか? | ○ ・ × | |

| 13 | 特定の課題および学習全般に関する生徒の成功期待感を高める。 | |||

| 14 | 生徒の目標志向性を、彼らが認める教室目標を明確に定めることで高める。 | 04 学習したことが将来役にたつという実感がもてる内容があるか? | ○ ・ × | |

| 15 | 教育課程と教材を、学習者に関連の深いものにする。 | |||

| 16 | 現実的な学習者信念を作る手助けをする。 | |||

| 動機づけを維持し保護するストラテジー | 05 チャレンジ精神を喚起するような活動があるか? | ○ ・ × | ||

| 17 | 教室内での活動の単調さを打破することによって、学習をより興味深く楽しいものにする。 | |||

| 18 | タスクの魅力を増すことにより、学習を学習者にとって興味深く楽しいものにする。 | |||

| 19 | 学習者をタスクへの積極的な参加者となるように求めることにより、学習を興味深く楽しいものにする。 | 06 参加したという充実感を得ることができる活動があるか? | ○ ・ × | |

| 20 | 動機づけを高める方法でタスクを提示し、実施する。 | |||

| 23 | 学習者に定期的な成功経験を与える。 | |||

| 21 | 教室で目標設定の手法を用いる。 | 07 最終到達点(目標)が具体的に示されているか? | ○ ・ × | |

| 22 | 生徒の目標に向けた情熱を形式化するために、生徒との契約手法を用いる。 | |||

| 28 | 学習者間の協力を促進することにより、生徒の動機づけを高める。 | 08 生徒同士がコミュニケーションしている場面はあるか? | ○ ・ × | |

| 25 | 学習環境において不安を誘発する要素を取り除き、あるいは緩和することによって、言語不安を軽減することを支援する。 | |||

| 26 | 学習者に多様な学習ストラテジーを教えることにより、自己の学習能力に対する自信を構築する。 | 09 自己学習(家で一人でする学習)にむすびつく活動があるか? | ○ ・ × | |

| 27 | 学習者が学習課題に取り組んでいる時に、肯定的な社会的心象を保持することを可能にする。 | |||

| 29 | 学習者自律性を積極的に促進することにより、生徒の動機づけを強化する。 | |||

| 30 | 学習者の自己動機づけ能力を強化する。 | |||

| 24 | 定期的に励ましを与えることにより、学習者の自信を育む。 | 10 何がどこまでできるようになったかの評価が生徒にもどるか? | ○ ・ × | |

| 肯定的な自己評価を促進するストラテジー | ||||

| 31 | 学習者の中に努力帰属を高める。 | |||

| 32 | 肯定的情報フィードバックを学習者に与える。 | |||

| 33 | 学習者の満足感を高める。 | |||

| 34 | 動機づけを高めるように報酬を与える。 | |||

| 35 | 動機づけを高める方法で評点を用いる。評点の持つ動機づけを失わせる衝撃をできる限り少なくする。 | |||

|

||||

この表は、ゾルタン・ドルニェイ著 米山朝二・関昭典訳『動機づけを高める英語指導ストラテジー35』大修館書店2005より引用しました。

原書は Motivational Strategies in the Language Classroom by Zoltan Dornyei,

Cambridge University Press 2001 です。

ヒューマンな英語授業がしたい

ヒューマンな英語授業がしたい

(1) 人をやる気にさせる公式

A=M・V・P

地球市民の方程式と言われている。人が行動を起こす(A=Action)には、M・V・Pの3つの要素があり、やる気になるには、これらの要素が欠かせないという。

Mは使命感(Mission)。・・・ Everybody's business is nobody's business.という言葉のとおり、みんなの仕事になれば誰も責任を感じないから、結局やろうとしない。一方、「これはあなたにまかせたからね。」と言われたら意気に感じる。

Vは見通し(Vision)。・・・先が見えてくると、いつ始めればいいか、またこうしておこうというプラスイメージがわいてくる。

Pは情熱(Passion)。・・・私たちは生徒たちの心に「青春の灯」をともす仕事をしている。それは、私たち自身がどれだけ、自分の「青春」(生きざま)を見せれるかにかかっている。どうしても達成したいという強い願いがあれば、決して諦めたりしない。

(2) シラケを克服する5つの方策

① 教師の言葉かけを変える

ア、「責める文化」から、「認め・励ます文化」への転換 ・・・身なりや人格そのものを褒めるよりも、実際にやった行為を褒める方が喜びは大きい。そして、今やっている行為よりも、成長を取り上げて褒めるとさらに喜ぶ。

イ、説得型から納得型へ・・・相手を言葉で説得するのではなく、教師が自らの言動で子供に影響を与えていくことで納得させよう。

② プラスの「間接的指導」を生かす

「間接的指導」は、うわさ話と同じで、効果がとても早く表れる。いいことを見つけて、どんどん伝えよう。

③ 他人の失敗を許し、自分の失敗を笑う心のゆとりを

失敗は誰にでもある。それに目くじらを立てるのではなく、逆に笑いで終わらせた方が、人間関係がうまくいく。

④ 教室に変化を持ち込む

固定よりも変化があった方が、生徒も教師も心がワクワクしてくるものである。

⑤ 0次(今の実態)から始める

単元の1次、2次の計画の前に、0次として実態把握と現状分析を行おう。焦らず一歩ずつ進める。自信をつけて「次もやってみたい」という意欲を引き出すには、小さな成功体験を積み重ねるしかない。

これは、三浦孝・中嶋洋一・池岡慎著『ヒューマンな英語授業がしたいーかかわる、つながるコミュニケーション活動をデザインする』から引用しました。