2007.9.5

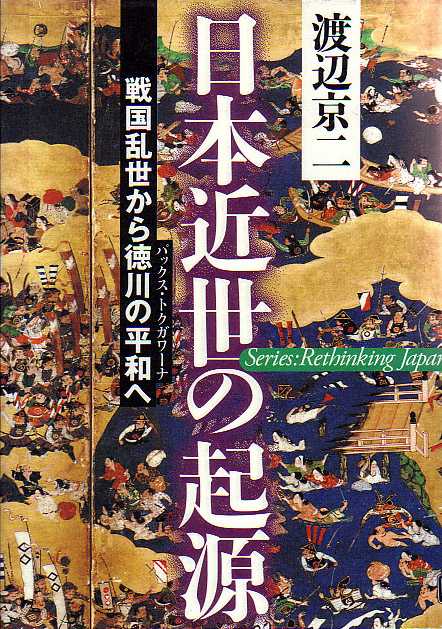

日本近世の起原

渡辺京ニ弓立社/2004

「逝きし世の面影」が面白かったので読んでみましたが、こちらは同工異曲でそれほどでも、という印象でした。

キリスト教的歴史観を普遍的なものとして、江戸時代の成立を眺めるのですが、近代国家なるもの自体、ヘブライ教とキリスト教とイスラム教による世界征服のお題目じゃナカロウカ、というポスト近代チックな目からは首をかしげざるを得ません。

やはりこの人は「書斎の人」なのでしょうね。万巻の書物を渉猟し、一滴の水ももらさないち密な歴史観というか、「近代人たる我は何ものか」という認識を積み上げてゆくのですが、いやはやどうも、という感じです。私など建設業に身をおいて、現場のある仕事、というのがいかに有り難いものかを身に沁みて感じました。前著「逝きし世の面影」は明治以降の西欧化によって何が失われたかを論じています。著者のような書斎の人にとっては明治以降の西欧化による「近代的な自我の確立」が疑問を差し挟む余地の無い絶対的な前提であり、そのためにそうした西洋型の認識法・思考法によって失われたと考えられる部分があるのでしょう。しかし大工相手の工事現場では、まあ、江戸時代の落語の世界みたいな人情は現在も続いています。「逝きし世の面影」が提供してくれた幕末明治の日本を見る欧米人の眼差しも、

「柳橋新誌」成島柳北/1874

「江戸から東京へ」矢田挿雲/1923

「戊辰物語」東京日々新聞/1928

「旧聞日本橋」長谷川時雨/1935

などといった幕末明治を知る、どちらかといえば「てやんでいべらぼうめ」といった人々の文と合わせ読むとさらに面白いのであります。

「逝きし世の面影」でしたか「旧聞日本橋」でしたかに描かれた明治初年の情景が思い出されました。子供の手を引く老婆が、道端で書籍を売って身過ぎをする乞食同前の旧旗本を見て、「おまえも本ばっかし読んでいると、ああなっちまうよ。」と諭します。江戸時代のフツーの人にとっては読書というのは暇つぶしの娯楽であった訳です。それが御一新と共に「近代国家の何たるかは欧米先進国の書物に書いてある。」ということになっちまって、怒濤の文明開化が始まり、やがて戦後左翼知識人を生み出します。

「欧米化による近代化」とはいうものの、「キリスト教」も「共産主義」も異国から来た厄災である、という黄皙暎さんの「客人」は、黒船と共に流行した「コロリは異人ペロリが持ち込んだ厄災」説に通ずるところがあり、渡辺京ニさんの近代的な自我から日本の近代を眺める、というのとは逆ですね。文体というのも面白いもので、渡辺京ニさんの筆鋒には、何となく「1928.3.15」の小林多喜二の文体に似たところを感じました。