住宅地の近代

鴨江というまち

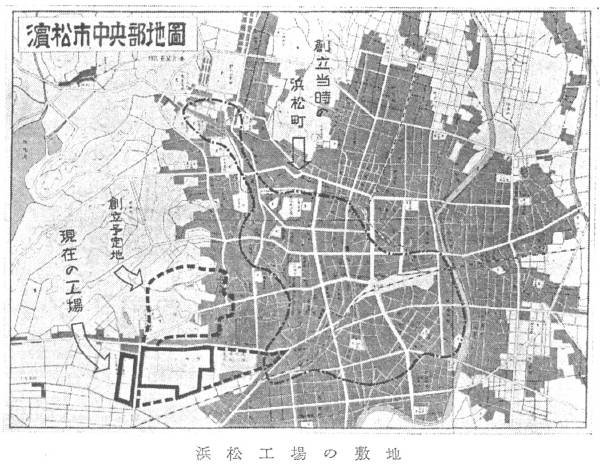

それまでの伝統的な繊維産業に加えて、日本形染、帝国製帽、日本楽器、といった近代産業が立地し始めた浜松を、大正年間に飛躍的に発展させたものに1912年創業の国鉄浜松工場があります。1890年の東海道鉄道開通によって、近代技術に目覚めた浜松町民は、150余名の陳情団を結成、

国会への猛烈な誘致運動を通して名古屋に打ち勝ち、国鉄の車両整備工場誘致に成功しました。「官憲の厳しい監視の眼を避けるために、思い思いの変装に身を凝らし、掛川、袋井、中泉、浜松、舞阪、新居の各駅から、分散して列車に乗り込み(日本国有鉄道浜松工場「40年のあゆみ」)

日本国有鉄道浜松工場「40年のあゆみ」より

伊場なる村名の起因は詳らかならずも、徃昔この地を岡部の里と称し、何れかの年代に伊場と改めしものなり。この地は近代国学の泰斗県居翁加茂真淵の誕生の地として世にきこえ、翁の書斎を兼ねたる故屋一棟今なおこれを存す。この故屋に面する街道をへだてて鉄工場が建てられ、新欧式大建築との対照は、伊場の発展を物語っており、爾来諸種の大小工場が設置され、村落はいよいよ市街化し、今や新浜松市の一部として旧観を一新するに至れり。(前掲書所収)

といったものだった様です。こうして戦災復興の区画整理などより一足早く、当時の鴨江町が近代的市街地として整備されることとなった様です。現在のグランドホテル北西にはそうして作られたであろう整然としたまちなみと、それ以前の細街路がまだらになって高台まで続いています。

![]()

![]()

![]()

![]()

路地を辿ると大正時代の市街地の匂いがそこかしこに残っているのですが、それも売れそうも無いマンションの群れに埋もれつつ有り、今の日本では「アーバンデザイン」と言う言葉が死語になっている事を感じさせます。

警察署等司法関係の近代施設が整備されるのと平行して、1925年には伝馬町旅籠町から遊郭が鴨江のヤマに移転しました。人口の8割が男であり、武家屋敷の女中を除けば女の姿等無く、「恋女房と子供を育てる」なんてことが殆どあり得なかった江戸の町同様、浜松にもそうした施設が必要と考えられたのです。

1912年創業当時の国鉄浜松工場には新橋工場からの750名を筆頭に、各地から職人が集まりました。

その当時の職工は、からだに傷跡か、ほりものの一つ位がなければ、幅がきかなかった。生駒幸一

せっかく工場設置に成功したものの、従業員の素行が、余りにも悪いのには驚きました。また従業員同士も仲が悪くて、町の酒場でよく喧嘩を始める。罫書針の太いのを持っていて、喧嘩の時は、それを逆手に相手に挑みかかるということも、度々あったと聞いています。それは、寄合所帯が行けなかったことと、建設工事をやっていた土工や鳶職が、2年も3年も逗留して、これがまた命知らずの乱暴者ばかりだったことも、大きく影響したわけです。当時の町民は、鉄工場の人々を「雲助共」と呼んでいた位です。促進運動陳情者金井桂四郎氏談(共に前掲書より)

ということで、それまでの浜松宿の姿は大きく変わりました。日清戦争後の労働争議に根を上げた帝国製帽が、大田区蒲田から浜松へ来たのは「気候温暖人心純朴で労働争議など起きそうに無いから。」というのが理由だったそうで、祭りで気炎を上げる現代の遠州人とは大分雰囲気が違う様ですが、これも国鉄浜松工場の操業とともに、江戸の下町から流れ込んだ大量の職人衆が江戸っ子気質を持ち込んだためではないかとも思われます。

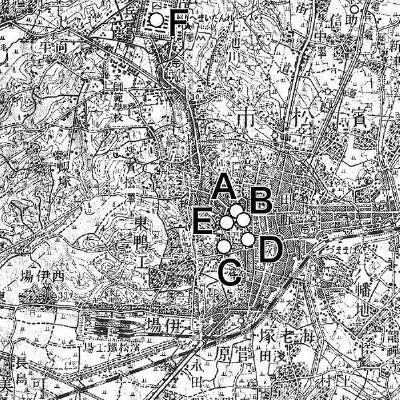

昭和3年帝国陸地測量部五万分一地形図「濱松」より

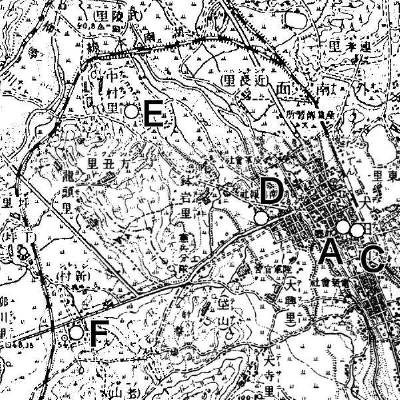

大将7年帝国陸地測量部五万分一地形図「大田」より

学校と工場・鉄道施設を除けば、司法機関が殆ど全ての近代建築、というまちなみの姿は、例えば植民地ではいっそうくっきりとした姿を見せてくれます。建築士会では1980-90年代に韓国の大田市と交流をしましたが、地図を見ると1918年の大田市はそうしたまちなみの姿をしています。左図の記号は次の通りです。

A 郡役所

B 市役所

C 警察署

D 裁判所

E 監獄署

F 歩兵営