20160910

東海道小川駅

焼津へ行ってきた。駅前はシャッター通り。世代交代が難しいというだけでなく、自家用車がなけれな暮らせなくなり、商業施設の立地条件が変わった、流通技術が変わって、市場を通らないものが増えた、などが重なっているのだろう。

受験塾の看板が目に入る。中心市街地の没落に追い打ちをかけるように、公務員の人気が高いのだろう。公務員になれば、上役の顔色を伺って尻尾を振りさえすれば、仕事をせんでも給料がもらえるというのが、子供らが大人を見ての結論だ。

昭和29年には焼津駅に魚類専用ホームが作られたそうだ。この頃から日本人の鮪趣味が飛躍的に拡大したのだろう。第5福竜丸事件も昭和29年だ。あれは核兵器で世界征服と刺身で世界征服が交差した出来事だった。

市役所の向こうは海だ。

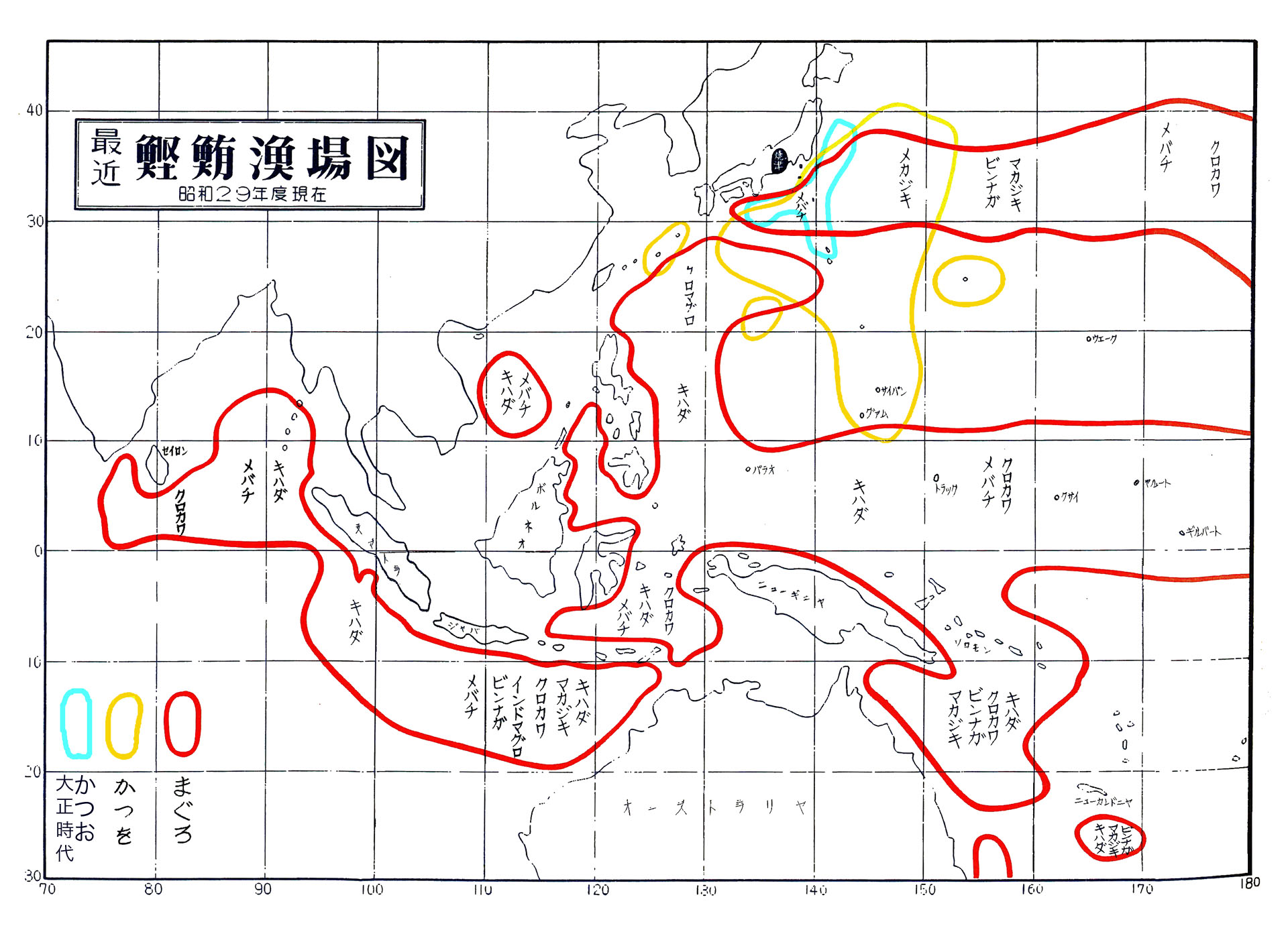

江戸時代には八挺露で伊豆諸島まで出かけていたものが、明治末には機付大型船となり、昭和に入ると遠洋へ出るようになった。漁場図を見ると、漁場は第二次大戦の古戦場でもある。

明治23年の地図を見ると黒石川は海岸の自然堰堤に突き当たると、北に折れ、概ね現在の湊口で海に注いでいる。

江戸回米を清水へ積み出すなどのに駅に便利だっただろうが、豪雨の折など水害もあったのだろう。

40年前には湊口から北を見ると、大型の遠洋漁船がぎっしりと並んでいて、どうやって出入りするのか、不思議だった。それが今ではがらんとしている。他国の海でマグロが100本上がると、1本は飛行機で成田から高級料亭へ、9本は同じく成田からSEIYUとAEONへ、残りの90本は現地でキャットフードなど、という時代だろう。

都知事が築地市場の移転は安全を確認してからと言うが、圏央道の厚木か筑波に市場を移しても扱い高は減るばかり、塩鮭の時代でもあるまいに、都心の魚市場など観光施設に過ぎない。それを騒ぐのはテレビ向けのネタだ。なぜ肝心なことを言わないのか。

湊口には船玉浦神社というのがある。全国津々浦々にあるのと同じ、漁師の信仰を寄せるお宮だ。

浜通りを少し南へ下ったところに「贈従四位小泉八雲先生風詠之地」という石碑が建っている。魚屋山口乙吉の家は筋向かいだそうな。黒石川から北を見ると浜当目の虚空蔵山が見える。 重量物の運搬を河川舟運に頼っていた頃には、使いやすい川だっただろうが、後背地の農村の冠水との間に緊迫した場面もあっただろう。 店の奥が加工場、倉庫、その奥が自家用船着場、という仕掛けだったのではないだろうか。

通りを歩くとあちこちから魚の匂いがしてくる。生魚の匂いではなく、加工品のうまそうな匂いだ。マグロの塊を茹でているので聞くと「佃煮」という答えだった、

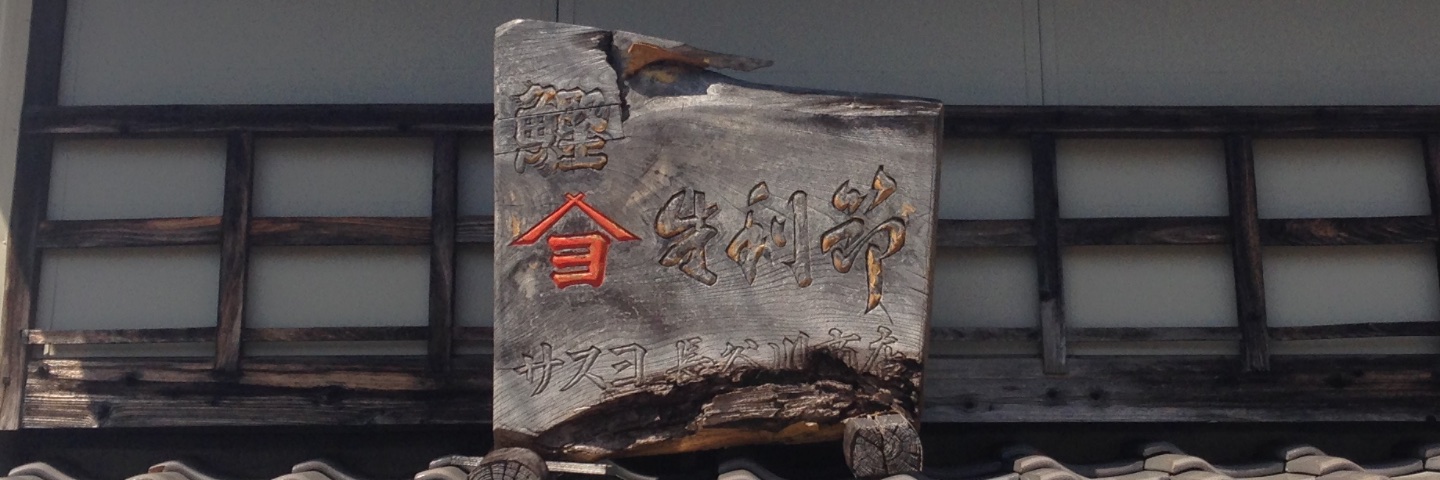

看板から匂いがするわけではないだろうが、写真を見ていると美味そうな匂いがする。

浜通りに鰹節をやっているうちはないのか聞いたら、排水処理施設が大がかりなものになってきて、敷地がないので鰹節屋はインターの近くなどに転出したとのこと。

鰯ヶ島の南端には青峰山がある。遠州舞阪港の船は新造下ろしというと「伊勢参り」に行くのだが、伊勢神社は付けたりで青峰山の旗を貰うのが主目的だ。ここはその末寺なのだね。

ここの家には箱の長さ10cmX幅3cmほど、刃の幅2cmほどの鰹節削りが置いてあったので、聞いたら、イリコ削りとのこと。実用品というより刃物屋の遊びという感じだ。寿司の終着駅が一握りにコハダの新子を20匹乗せるのと同様、江戸文化のミニチチュア振りは根が深い。