|

|

|

|

|

古山恵一郎 〒430-0946 浜松市元城町109-12 tel: 053-453-0693 fax: 053-453-0698 e-mail: ask@tcp-ip.or.jp |

□ASK Inc. □住宅設計 ■まちづくり ■台北の路地 □台東の街並 □海岸公路 |

20170620

▼

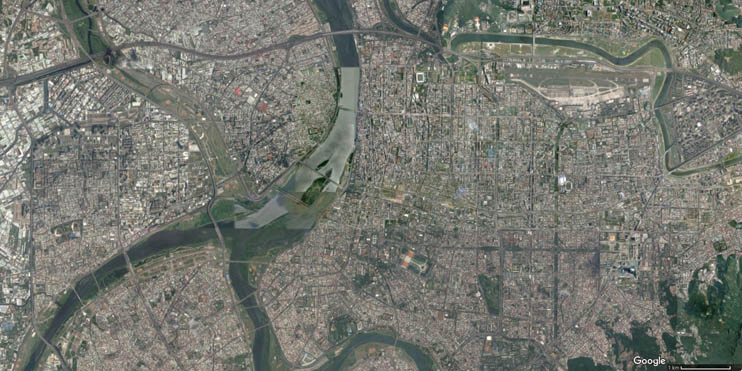

日本の市街地と台湾の市街地の違いは、地方都市でもくっきりと見受けられました。これは台北と東京を比べても同じです。台北市は人口270万とありますが、これは図の右半分に後ろの丘陵地を足したもの。対岸など「首都圏」は「新北市」として、台北市とは別の自治体、ということになっています。

中程に見える茶色の方形屋根が台北中央駅、その下の十字形の公園にあるのが蒋介石記念堂です。もう少し引いて見ると高温多湿な台湾でも、台北は盆地にあり、しかも「河の交差点」と湿度が高くなりやすい条件が揃っています。中心市街地と西側にある桃園国際空港は丘陵地帯で隔てられています。

それでも同じスケールで東京を見ると、東京ではオープンスペース無しに直径100km程の低層住宅地が広がっているのに対し、台北は丘陵地によって市街地が区画されていることがわかります。

国際空港のある桃園側には、まだ市街地の外側に農地があります。

しかし丘陵地帯にかかるとたまたま集中豪雨があったため、林野から猛烈な水蒸気が立ち上っているのが見て取れます。

そしてその中から新北市樹林区の市街地が現れます。1980年代ごろのものでしょうか、台湾の高度経済成長が始まった頃の工業地帯のようです。

繊維・家具といった軽工業から産業近代化が始まっているようです。義兄は日本形染を退職後、しばらく単身赴任で中壢の染色会社に単身赴任していたことがあります。その会社もすでに「人件費が安い。」ということで主力工場を南アフリカに移転しました。「カラーボックス」なども作られていたのでしょうが、最近のものには「ヴェトナム製」とあります。

MRTが台北駅に近づき、注意して見ていると、台北中央駅のすぐ近くにも、昔風の中層住宅が見られます。

台北中央駅に到着。空港MRTのロビーには竹など飾って最近のグリーン嗜好に合わせてあります。

ところが駅構内は迷路のようです。建屋の地上部分はとにかく巨大さを誇る、というヒューマンスケールを無視した、というよりヒューマンスケールに敵対するものです。駅でさえこの通りですから、上から見ても巨大さを誇っている蒋介石記念堂など、恐ろしくてとても近づけません。

巨大はアトリウムがあるのですが、これも利用者の便を計る、というものでなく。とにかく巨大でありたい、という願望の表れでしょう。しばらく前までの䑓灣國の公共建築は「大陸と張り合う」という意気込みに満ちているのでしょうか。

結局田舎から都上りしてきた旅人は。台北に暮らす子供かツアーガイドか、奇怪な台北中央駅の全体構造に通じた救助隊が到着するまで、巨大アトリウムの床にへたり込むことになります。

プラットフォームは地下3階か4階でしょう。巨大な地下街があるのですが、台湾鉄道・新幹線・空港MRTと経営主体の違う駅が絡み合っていて、案内表示などに連携が見られません。これが台北駅を迷路にしている原因でしょう。

台湾鉄道側の案内表示に従う限り、空港MRTにはたどり着けません。そうした問題の根幹に手をつけることなく、イメージキャラクターを使って「笑ってごまかす」式も、当事者の感性をよく表しています。

170714

現地でも「大迷宮」として有名で、台北市政府が台北駅をスマート化する計画の始動を発表したそうです。

しかしお見受けしたところ、スマート化といった技術上の問題ではなく、台鉄・高鉄・MRT・空港MRTの間の調整が全くなっちょらんのが問題なのであって、こちらが解決できればハイテク不要、こちらが解決できなければハイテク導入でもメンツの張り合いが広がるばかりで、事態はますます複雑化するでしょう。タテ割行政による浜松城公園の支離滅裂な看板と全く同じです。

台湾の伝統的な建築様式に亭子脚(てぃんあかー)=アーケードがあります。南国の太陽を防ぎ、午後のスコールを避けるために、合理的な仕掛けです。ところがさすがに台北の中心市街地では見られないものの、地方都市ではここがカーポートに使われているのが見られます。ご丁寧に隣の建物との間を壁で区切っているものも見かけました。「車が都市を殺す」一つの形でしょう。

台北中央駅のすぐ近くにも、低層・中層の古い住居が見られます。

台北の街を歩いていると、それも表通りではなく、路地を歩いていると、空を見るのが一苦労です。はば2mか3mの路地の両側に古いものは7-8階建、新しいものでは十数階建てのビルがぎっしりと立っています。

中には「空調屋外機の部品が落ちてきらどうしよう。」みたいなものもあります。まあ亭子脚(アーケード)はそのためにあるのかもしれません。

現在の台湾は今経済成長期なので、幸せな時代を過ごしていますが、いつの日か経済が成熟し、成長が右下がりになった時には、これらの超高層超高密度ビル群はどうなるのでしょう。香港返還前まで、香港と中国の境界線の隙間に「九龍城」という無法地帯があったようです。あれはせいぜい7-8階建ての高層超高密度建築群だったようですが、それでも内部が迷路化して「入ったら生きて出てこれない」みたいな言われ方をしていました。それと同じことが超高層超高密度ビル群で起こらないとは保証できません。現在でも火災への備えなど、首をかしげざるを得ませんが、法の網をくぐって空中通路で果てしもなく繋がっていくことも考えられます。オープンスペースの無い直径100kmの裏長屋という東京にも怖いものがありますが、こちらもちょっと怖いです。

下は新光三越の先にあったハラルレストランです。鄭和の「西洋取宝船」がペルシャ湾に達したのが15世紀初め、ということで、その頃からすでにインド洋は「通商の海」でした。ポルトガル人が喜望峰を回って世界征服に乗り出すより100年前です。台北にも眞清黄牛肉飯がある通り「大東亜共栄圏」は軍事ではなく、通商で自然に出来上がるものでしょう。

これと少し関係がありそうなのは「国家言語発展法」です。台湾人が日常生活で使う言葉は主に北京語・潮州語・客家語・広東語と4種類。それに少数民族である原住民族の言葉が20数種類で、これらの言語は平等である、というまさに21世紀的な法律です。そう考えて台北の街を歩くと、ここが大東亜共栄圏の言語的中心地であるよう思えてきます。

やれやれという感じで駅から脱出、今宵の宿を求めて林森北路へ。

お宿に到着。左手仮囲いの向こうの緑峯大飯店。ダブルベッドが7,560円。まあ台北なので朝食付きだと思えば仕方ありません。

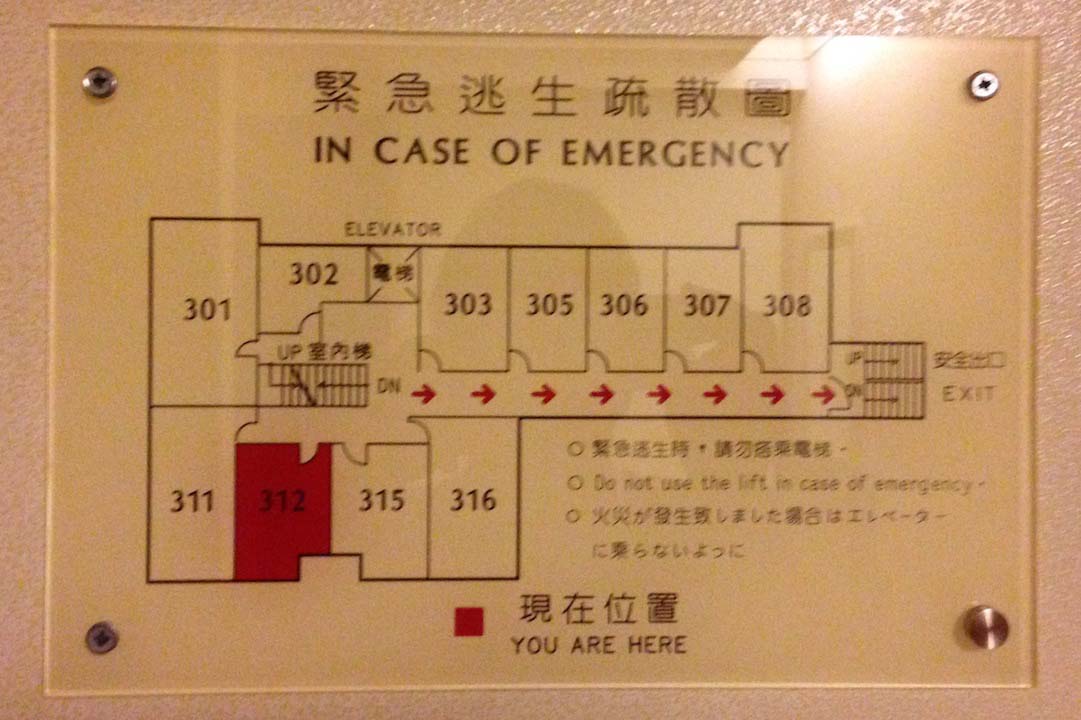

しかし、台北緑峯大飯店312号室には窓がありません。カーテンの向こうにはサッシがあるのですが、首を出すと1m向こうは隣のビルの壁、上を見るとかなたに明り取りが見えます。火災の際には煙突になる仕掛なので、気をつけなければなりません。

隣はパナソニックの超高層マンションが建設中です。国賓大飯店がパナソニックの株主で、付近の地上げをやっているのかもしれません。

蕗ちゃんはすっかり鰻屋の女将という貫禄で井伊直虎など売り出し中でした。場所は陳昇くんの「舊愛七條通」で有名な七條通です。

戦前のお茶屋さんの建物公開する、という記事がしばらく前に出ていたので、行ってみました。プレオープンは終わり、7月から本番の公開ということで準備中でした。残念。

宜蘭へ向かう北部横断線沿いの超高層超高密度マンション。台湾にも地震はあるはずですが。コッツンコをしたら郵便ポストのように「可愛いい。」では済まんでしょうが。

超高層高密度ビル群の中にお寺がありました。左の大型焼却炉では紙銭をじゃんじゃん燃すのでしょう。焼却炉で火の粉くらいは出なくできるでしょうが、隣接するビルから煙害のクレームなど出ないのでしょうか?