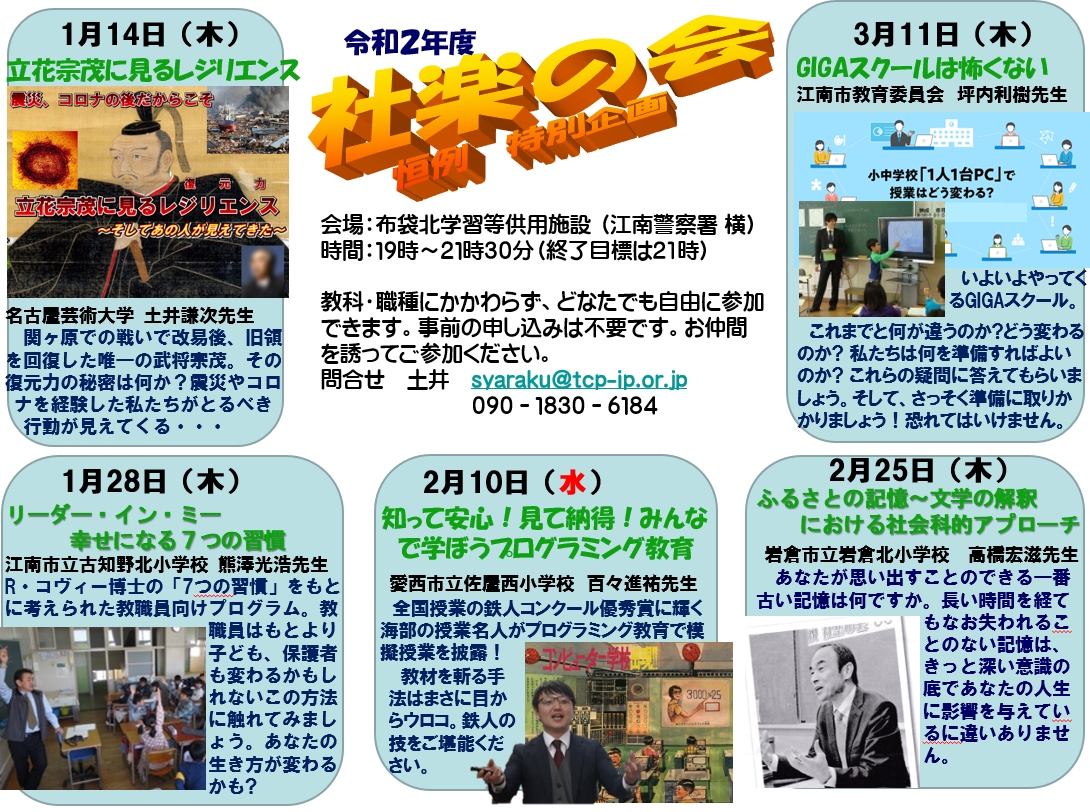

1 土井の模擬授業「立花宗茂に見るレジリエンス」

欧米で、学歴やIQより重要だと思われているレジリエンス。それは、教師として、自分自身、そして児童・生徒に付けていきたい力です。

一度挫折した人間が立ち直るにはどのような力が必要なのか?

それを、歴史上の人物の中で、見事に立ち直った人に焦点を当て、探ってみるというのが授業の趣旨です。

2 梶田叡一先生講演 要旨 ~第8回 全国「授業の鉄人コンクール」より~

コロナ禍の中、国際学力調査(PISA、TIMSS)の結果は絶対値が下がるだろう。順位は変わらないかもしれないが・・・。今つけなければならないのは、広い意味での自己教育力、自己成長力。ステイホームで一日パジャマではダメ。自分でやるべきことはやるという子を育てなければならない。

仏の哲学者ミシェル・フーコー(1926 - 1984)は『自己のテクノロジー』の中で、自分自身をどう配慮し、どう付き合い、どうコントロールするかを問題にした。哲学的思考を駆使して多分野の歴史を書きかえてきたフーコーは、最後は自己の問題へと向かった。

自己のコントロールは、古代ギリシアから議論され、キリスト教に取り入れられた。

仏教でも、「自己を主にするなかれ」「自己が自分の主である。-故に、自分をととのえよ」わかりやすくいうと、「(あなたが)心の主となりなさい。心を主とするなかれ」。自分を正しく乗り越えよということです。

陽明学者の熊沢蕃山(1619 - 1691)は、「うきことの猶この上に積もれかし 限りある身の力ためさん」、辛いことが降りかかることを良しとし、力の限りを尽くそうとする気概が伝わってくる。甘やかすとダメになるということだ。

コロナ禍だからこそ、本質的なことを考え直したい。「個が育つとは?」「人間らしくなるとは?」

教育の世界は、人間観、人間理解が大事で、ここを薄っぺらなままやらない。

自粛だけでは脳は活性化しない。少ない場面を最大限に活用して、自己のテクノロジー、これでいいのかという問い直しの中で、けじめを付けつつ力を付けていきたい。

3 第8回 全国「授業の鉄人コンクール」

28人の中から予選を通過した4人の発表があった。

2番目が、最優秀になった黒田先生の発表です。私の好きなシミュレーション学習ですが、そのスケールは大きく、やりすぎ?の声も出かねない実践です。

高等学校の商業科レベルの内容で、キャリア教育、マーケティング、金融教育、などを含んでいます。

株式を発行し、資金を集めてオリジナルTシャツをつくり、販売し、利益を株主と生徒に分配し、市民病院に利益の一部を寄付するというものです。ここまでやるか・・・という圧巻の内容でした。

3番目は細江先生。かなりの実践家であることが分かります。

理科らしい流水実験を元に、リアリティを大切にして考えさえていました。

注目は 「ひみつカード」。丹葉地区の、いわゆる見方カード、考え方カードであるが、子供の発言や記述から拾ったのがおもしろい!価値づけて、視覚化することで、見方・考え方を意識させています。丹葉地区が演繹的、細江先生は機能的なアプローチです。

4点目が、松岡先生の実践。授業そのものは普通でした。ただ、若手をリードするための「合原小の授業こ

れだけは!」により、全体の底上げを図ろうとする取り組みには感心しました。導入、展開前半、展開後段、終末 それぞれの役割を明確にしたいます。また、左のA4指導案も濃密。

どれも甲乙つけがたい内容でしたが、会場参加者の多い順に4~1の点数化(青)。そして審査員が一人一票(赤)。ご覧のように見た目のスケール感が圧巻のTシャツの実践が最優秀を獲得しました。

それにしても、入場無料でこれだけのレベルの発表を聴くことができ、刺激を受けられるのは貴重。来年もぜひ参加したいと思いました。

4 拙稿紹介『社会科教育2月号』(明治図書)

与えられた課題が5 子どもの主体的な学びを生む授業づくりの深め方。

そこでタイトル

『学習内容・学習方法の見通し&振り返りを軸として』として、見通し・振り返りをテーマに丹葉地区で実践している内容を書きました。内容の見通し・振り返りでなく、学びの振り返り、及び次の見通しに繋げる実践はこれまでほとんど見たことがありません。さて、読者の反響は?

コロナ禍の中、国際学力調査(PISA、TIMSS)の結果は絶対値が下がるだろう。順位は変わらないかもしれないが・・・。今つけなければならないのは、広い意味での自己教育力、自己成長力。ステイホームで一日パジャマではダメ。自分でやるべきことはやるという子を育てなければならない。

コロナ禍の中、国際学力調査(PISA、TIMSS)の結果は絶対値が下がるだろう。順位は変わらないかもしれないが・・・。今つけなければならないのは、広い意味での自己教育力、自己成長力。ステイホームで一日パジャマではダメ。自分でやるべきことはやるという子を育てなければならない。

注目は 「ひみつカード」。丹葉地区の、いわゆる見方カード、考え方カードであるが、子供の発言や記述から拾ったのがおもしろい!価値づけて、視覚化することで、見方・考え方を意識させています。丹葉地区が演繹的、細江先生は機能的なアプローチです。

注目は 「ひみつカード」。丹葉地区の、いわゆる見方カード、考え方カードであるが、子供の発言や記述から拾ったのがおもしろい!価値づけて、視覚化することで、見方・考え方を意識させています。丹葉地区が演繹的、細江先生は機能的なアプローチです。

れだけは!」により、全体の底上げを図ろうとする取り組みには感心しました。導入、展開前半、展開後段、終末 それぞれの役割を明確にしたいます。また、左のA4指導案も濃密。

れだけは!」により、全体の底上げを図ろうとする取り組みには感心しました。導入、展開前半、展開後段、終末 それぞれの役割を明確にしたいます。また、左のA4指導案も濃密。

それにしても、入場無料でこれだけのレベルの発表を聴くことができ、刺激を受けられるのは貴重。来年もぜひ参加したいと思いました。

それにしても、入場無料でこれだけのレベルの発表を聴くことができ、刺激を受けられるのは貴重。来年もぜひ参加したいと思いました。