|

|

|

|

|---|

次回 4月17日19時 新年度の実践が始まります。

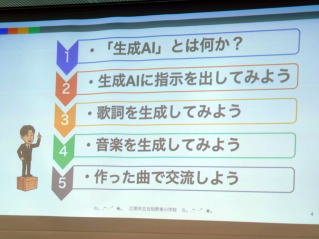

0 社楽の会 シーズンオフシリーズ 第3弾 坪内先生による、AIで曲を作る授業でした。

盛り上がりました。参加者全員が夢中になて取り組みました。sunoもすごい進歩を感じました。この先、どうなるのでしょうか?

1 授業(研究)の見取りについて考える

古くて新しい問題が授業(研究)の見取り(評価)。

知識・理解・技能は比較的数値化しやすいが、思考力・判断力、学びに向かう力・人間性等は難しく、従来から試行錯誤されてきた。一般に以下のような方法が見られる。

1 事前・事後の意識調査で変容を見る

2 抽出児・生徒を選び、その変容を観察し、授業との因果関係を探る。

3 全員の振り返りをテキストマイニングで抽出し変容を探る。

4 全員の振り返りをある尺度(評価基準・規準)により抽象化し、数値化・見える化する。

5 3や4を2と組みあわせて、一般化を図る。

先日、岩倉北小で行われた佐橋慶彦先生の学級経営セミナーでは「5」の手法が採られていた。毎日の授業で行うのは難しいが、研究の際には参考になる。

土井は、大学ではどうしているか。

土井は、大学ではどうしているか。

90分間、何も見ないで問いに対して回答させる。

令和6年度 後期の問い

1 前半9回、および第15回の授業であなたが学んだことを、大きく3つ以上の項目でまとめなさい。(それぞれタイトルを付けること) 2 後半の模擬授業で、上記以外であなたが仲間から学んだこと、または自分でやってみて学んだことを具体的に書きなさい。(内容によって、段落分けをしてください) 3 よい授業とは?まずはどの教科にも共通する一般論をまとめてください。 次に、よい社会科授業について、土井の授業や、自分や仲間の模擬授業等を通して 考えたことを具体的にまとめてください。(項目を立てるのが望ましい) 4 最後に、「初等社会科教育法」を受けた感想を書いてください。 |

これを、文章量順に並べ、内容により加点し序列をつける。

以下ブログより紹介する。

《大学編》-初等社会科教育法 受講生の感想-

令和7年2月17日、18日の2日間にわたり、初等社会科教育法の試験(ふり返りレポート)を184名に対して行いました。

時間は90分で、一人平均、約3,800文字(最高6,442文字)をその場で入力しました。この半期で学んだものを、何も見ないで整理して論述することは、本物の力が表れます。貴重なOutputの時間と位置づけています。

これまでもその一部を紹介し、共有してきましたが、今回は、最後の感想を共有します。

次の質問です。 4 最後に、「初等社会科教育法」を受けた感想を書いてください。

12回に分けて、匿名で全員分を紹介します。

--------そのうちの一人(2年生・体育専攻・男性)を紹介します--------

この講義を受けて、まず思ったことは、はじめてのことが多かったことだ。私自身模擬授業をするのがはじめてで、何をするべきなのか何をしたらいいのかわからなかった。しかし、一度模擬授業を仲間と共に行ってみると、もっと生徒が話し合うことのできる授業にすればよかったという点やもっとスライドに工夫を凝らし、授業への理解度を高めることのできる授業にすればよかったという点などの反省点が出てきて、もう一度模擬授業をしたいと思うことができた。この講義を通して、教師になって授業をしたいという欲を高めることができたと同時に、教師としての楽しさを知ることができてよかったと思う。そして、全員参加型の授業という存在もまた、この講義を通して知ることができた。自分が教師となった際に、全員が授業に参加するというのを大切にしていきたいと思った。また、先生の授業の工夫の多さにびっくりした。先生の授業では、今までの学校生活で受けたことのないような授業ばかりで、すごく印象に残っている。中でも特に印象に残っているのが、ICTを使用した授業だ。kahootや対面でzoomを使用する授業というのをはじめて受けてみて、ICTを使用することで授業の質が向上するというこたやICTの重要性への理解力を高めることができた。また、重要なことを話す時は、教師に注目させるように前を向かせたり、言葉をゆっくり大きく話すことで、聞き入らせるというような細かな工夫が授業に施されていて、先生の引き出しの多さにもびっくりした。教師は、引き出しが多ければ多いほど良い職業であると思うから、残りの大学生活のうちに引き出しの数を増やしていきたいと思った。

そしてこの講義を受けて1番感じたことは、教師という職業のやりがいだ。私はこの講義を受けるまでは、教師以外の職業を選択するつもりであった。しかし、この講義を通して、指導案作成やICTを使用した授業を行うための準備などの大変さを身に染みて感じると同時に、やりがいも感じることができた。そして、模擬授業を通して、準備してきた授業が成功した時の達成感を強く感じることができた。それは、教師となった時には毎日感じることができるものだと思う。大学生が生徒役であっても、達成感を得ることができたなら、小学生や中学生が自分の授業を通して、成長する姿を自分の目で見ることができる教師という職業はすばらしいものだと思うことができた。教師というのは、AIに侵されることのない、人間にしかできない職業であると思う。その教師という職業のすばらしさに、この講義を通して気づくことができ、本当に良かったと思った。半期間の講義で、自分の意識を変えてくれてありがとうございました。

2 大学の授業におけるAI活用

学生の振り返りを紹介します。

☆ AIを活用して指導案を改善するというアイデアが新鮮だった。AIの使用があまり良いものとされていない中で、その可能性を感じられたことは大きな収穫だと思う。

☆ NotebookLMはものすごく画期的なツールだと思った。授業を作るうえで多方面の意見を得ること、新たなアイデアをうむことなど大きな力であるため、「正しく」使っていくことが重要な資質だと学んだ。こういったツールは、普段の生活から知ることはなかなかないため、自ら学び続けていきたいと感じた。このAIの使い方、活用方法について、私自身に足りない知識だと痛感した。

☆ 土井教授が提示してくれたICTの種類の多さにも驚いた。とてもたくさんの種類があり、目的に合わせて活用することでとても素晴らしい授業が出来そうだなと感じた。特に、模擬授業をするときに指導案を作ったが、その指導案の出来栄えをAIに聞くことができるとは知らなかったため、指導案を作るのが苦手だからこそこれはどんどん活用していきたいと感じた

AIは指導案を批判的に検証したり、発問のアイデアを広げるにはとても便利な道具です。有効活用していきましょう。

3 FW報告 加納城・加納宿 全6回で紹介

加納城は、家康が天下普請で作らせた13城のひとつ。他のほとんどが100名城・続100名城になっており、続々が出れば必ず入るでしょう。

加納城は、家康が天下普請で作らせた13城のひとつ。他のほとんどが100名城・続100名城になっており、続々が出れば必ず入るでしょう。

城には街道と宿場がつきもの。加納宿の名残は岐阜大空襲ですべて消失してしまいましたが、町並みなどの痕跡はいろいろと見ることができます。

皆さんもブログを見て、歩いてみてください。

4 FW報告 萩原宿・起宿 全6回で連載中

美濃路は、東海道の宮(熱田)宿から、中山道の垂井宿を結ぶ、約60kmの脇街道(往還)です。今回は、萩原宿と起宿の間を歩きました。

美濃路は、東海道の宮(熱田)宿から、中山道の垂井宿を結ぶ、約60kmの脇街道(往還)です。今回は、萩原宿と起宿の間を歩きました。

取り上げた場所

(初訪問 青文字)

舟木一夫の旧宅跡

正瑞寺

萩原宿旧問屋場

萩原宿本陣跡

萩原城・御茶屋御殿

宝光寺 濃尾地震 震災紀念碑

宝光寺 濃尾地震 震災紀念碑

史跡 天神の渡し跡(東・西)

市川房枝生家跡

孝子佐吾平遭難遺跡

首池

加賀野井城

冨田一里塚

駒塚道

中嶋一族発祥地

中島城

聖徳寺跡

起宿脇本陣跡(旧林家住宅)

美濃路×木曽川ミュージアム

船橋跡

宮河渡

起渡船場跡(定渡船場)

湊屋

人柱観世音菩薩

5 文部科学省 重要資料

3月 6日(木曜日) 中央教育審議会生涯学習分科会社会教育の在り方に関する特別部会(第6回)

3月 3日(月曜日) 学校安全の推進に関する組織体制の整備と地域等との連携について まとめ

2月26日(水曜日) 児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議(令和6年度第2回)

2月26日(水曜日) 全国的な学力調査に関する専門家会議 調査結果の取扱いワーキンググループ

2月21日(金曜日) 我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)

2月20日(木曜日) 学校安全の推進に関する有識者会議(令和6年度)第4回 配付資料

2月18日(火曜日) 中央教育審議会初等中等教育分科会(第 148 回)・個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会(第7回)合同会議 配付資料

2月12日(水曜日) 学校保健統計調査-令和6年度(確定値)の結果の概要

12月26日(木曜日) 初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)

12月25日(水曜日) 令和6年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果