次回 10月23日18時 布袋ふれあい会館 第1会議室です

1 教育課程部会 社会・地理歴史・公民ワーキンググループ(第1回)傍聴記録

令和7年9月26日(金曜日)9時30分~12時00分

· 【進行資料】社会・地理歴史・公民ワーキンググループ(第1回)の流れ(予定) (PDF:333KB)

· 【資料1】社会・地理歴史・公民ワーキンググループ委員名簿 (PDF:188KB)

· 【資料2】初等中等教育分科会教育課程部会運営規則 (PDF:129KB)

· 【資料3-1】初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問) (PDF:314KB)

· 【資料3-2】初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)(概要) (PDF:533KB)

· 【資料4】各学校段階や各教科等の改訂の方向性を議論する専門部会等の設置について (PDF:389KB)

· 【資料5】教育課程企画特別部会 論点整理 (PDF:5.2MB)

· 【資料6】社会・地理歴史・公民WGに関する現状・課題と検討事項 (PDF:1.9MB)

· 【資料7】社会・地理歴史・公民に関する関連資料(現行学習指導要領関連資料) (PDF:1.4MB)

諮問説明の後、35名の委員が自己紹介とともに、3分間の意見表名をしました。博物館や地理衛星考古学、弁護士、などの専門家は自分の専門の説明をしましたが、現場、および元現場にいた人は、現行の指導要領や、論点整理について考えを述べました。

社楽の会同様、中核的概念や見方考え方に触れた人が多く、とらえ方に戸惑っているようでした。事務方の回答は、これから企画特別部会での検討が始まるので、そこで固まったら各部会へ下ろすとのことでした。

また、FWも多くの人がその重要性について触れられました。私も同感で、AIで簡単に情報が手に入る今こそ、本物に触れることがますます重要になるのです。

前回、自分事、社会事という言葉が話題になりましたが、ここでは「個人の力・社会の力」が話題になりました。

哲学者の山田千葉大学大学院教授は、「あいまいな概念が多い」「知識と理解が混在している」「知識は深まらない。理解しか深まらない。」「知識と理解での構造化が必要」「概念分析が大切」という意見にはすっきりしました。

宿題「見方・考え方 中核的概念 をどう整理するのか?」

2 岐阜市立加納中学校研究発表会

理論と社会科授業の3クラスの最終板書をもとに授業の内容を紹介しました。

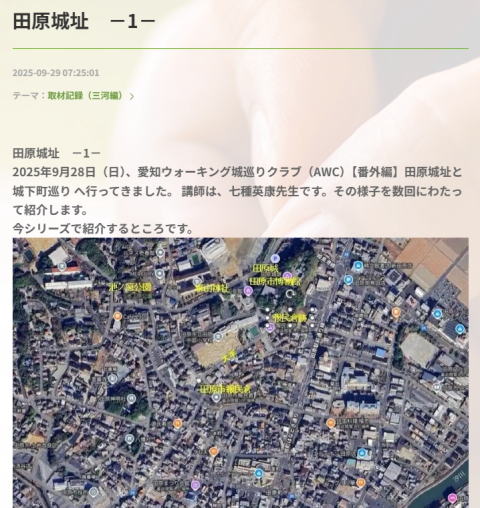

3 田原城へ行ってきました

2025年9月28日(日)、愛知ウォーキング城巡りクラブ(AWC)【番外編】田原城址と城下町巡り へ行ってきました。 講師は、七種英康先生です。その様子を7回にわたって紹介しました。

詳細は

https://ameblo.jp/syaraku0812/entry-12934343478.html

※ シーズンオフシリーズ

1月29日(木) 土井謙次「志をつなぐ―〇〇〇〇は日本を創った?!―」

2月19日(木) 渡邊俊夫先生

「尾北地域は小牧・長久手の戦いの最前線 ― 江南市を中心に ―」

3月12日(木) 高橋先生にお願いします。

会場がこれまでと変わります。布袋ふれあい会館 第1会議室で行います。

会場準備の都合上、事前申込み制にします。