尾羽と風切の黒帯が♂成鳥に似た模様のハチクマ 岐阜県 9月15日 若杉撮影

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 19.10.01 | ♂成鳥のような模様の ハチクマ♀成鳥 |

| 17.12.01 | 翼が短いハチクマ |

| 16.06.06 | 春のハチクマの渡り 幼鳥は… |

| 16.05.01 | ハチクマ と クマタカ (2) 生態の差異 |

| 16.04.16 | ハチクマ と クマタカ (1) 和名の誤解? |

| 14.09.23 | ハチクマのディスプレイ飛行の名称は? |

| 12.10.15 | 日本の鷹隼類 環境省レッドリスト(6) ハチクマ |

| 10.09.21 | ハチクマ 9月のディスプレイ?飛行 |

| 08.09.16 | ハチクマのディスプレイ飛行 写真 |

| 08.06.01 | ハチクマのディスプレイ 堪能 |

| 08.05.06 | 求む! ハチクマのディスプレイ写真 |

| 04.05.23 | ハチクマ と 蜂 |

下の写真は2019年9月15日8時58分に岐阜県でタカの渡り観察中に撮影したものです。この個体は展望台の近くを比較的低く飛びましたので、双眼鏡で尾羽の帯だけ確認して、当初「♂成鳥だろう」と判断しました。ゆっくりした飛行だったので、双眼鏡をカメラに持ち替えて撮影する余裕がありました。気になるところがあったので、念のため撮影してすぐ画像をチェックしたところ、虹彩がはっきりと黄色に写っていました。「あれっ」という気持ちと「やっぱり」という気持ちが半々に混在しました。違和感はありましたが「ハチクマ♂成鳥」と記録してしまうところでした。

♂成鳥は尾羽に太い黒帯が2本くっきりと見えることが特徴で、頭部は灰色味が強く、虹彩は暗褐色から暗赤色、つまり濃い色です(他にも特徴があります)。♀成鳥は尾羽の帯がもう少し細い個体が多く、虹彩が黄色です。光線の加減で上の一枚だけ虹彩が黄色に写っているのではなく、連写した10枚以上すべてで、黄色に写っていました。同じような写真ばかりでピントがやや甘いですが、背面が写っているものも含めて下に2枚載せます。

風切は、P1~P4が新羽に換羽済みで、P5は半分以上まで伸長中、P6は欠落と思われ見えなくて、P7~P10は旧羽のままです。このことから幼鳥ではなく成鳥です。尾羽には♂成鳥と間違えてもおかしくないくらいに太い黒帯が2本ありますが、通常見かける♂成鳥の尾にしては、若干まだ黒帯の幅(太さ)が足りないように思います。今までに撮影したハチクマの画像と比較すると、尾羽の黒帯がこの個体よりももう少し太いものが多く見られる一方で、この程度の太さの♂成鳥もけっこういました。次列風切後縁の黒帯も尾羽の黒帯と同様なことが言えます。しかし、次列風切の後縁から2本目のタカ斑は♂成鳥のものとは位置などが明らかに違います。虹彩は♀成鳥のように黄色です。頭部には灰色味がなく、淡褐色です。これらを総合的に考えると、日本のハチクマであれば、この個体は♀成鳥と思われます。

♀の「雄化個体」か?

今までも尾羽の黒帯がやや太いハチクマ♀成鳥は見たことがありますし、他の人からも報告を聞いたことがあります。カモ類のように色彩などにはっきりとした特徴が出やすい仲間と違って、仮に「雄化個体」であっても、タカ類の場合は判断がしづらいことと思います。「雄化個体」とまで言えるものではないように思っていますが、完全に否定もできないように思います。

ヨーロッパハチクマの♂成鳥か

このことについても検討をし、図鑑やネット上の画像などと比較してみましたが、全体の色彩の特徴などが違いますので、ヨーロッパハチクマではないだろうと判断しました。それぞれの分布域が違いすぎて(分布域が離れて)いることと、羽や嘴のようすから飼育個体ではなさそうだということからも、ヨーロッパハチクマ♂成鳥という可能性はかなり低いと思います。

この日は午前中に100羽程度のタカ類が見られただけで、あまり多くはありませんでしたが、このハチクマを見たちょうど1時間後の9時58分にはサシバ暗色型が1羽通過しました。興味深い個体が続けて見られました。

(Uploaded on 1 October 2019)

タカ類が出現すると私はまず肉眼でシルエットや飛び方(羽ばたき方など)を見て、できるだけ素早く種名を推定します。すぐに双眼鏡を使わずに肉眼だけで見るのは、そのほうがタカの飛翔の躍動感がよく伝わってくるからです。でも肉眼だけでは、タカが高いところや遠いところを飛んでいる時などの距離がある時は、「ハヤブサ類か、ハイタカ属か、ノスリ類か」などとおよその属名を考えたりするだけで精一杯の時もあります。やはり近いほうがはるかに判断しやすいです。

タカが遠くても近くても、基本的には翼や尾の長さや幅、ふくらみ、先端の丸み等のシルエット、滑空しているか羽ばたいているかホバリングしているか等の飛び方、羽ばたきが深いか浅いか、速いかゆっくりか、しなやかか堅めなのかなど、いろんな情報を勘案して推定します。初心者のうちはすぐにはできませんが、これも訓練が大切で、慣れてくるとだんだん正確になってきます。

でも、2017年9月21日には勘違いをしました。下の画像のように、遠くのほうから高空を一度も羽ばたくことなく長い距離をスーッと長時間滑空してくるタカがいました。翼はあまり長くなく、尾には丸みがあります。下の写真を撮るよりも前のことで、タカはもっと斜めに見えていましたので、この画像以上に尾羽は丸くて翼は短く見えていました。肉眼だけでは頭部の大きさや出っ張りは確認できなかったので、シルエットから私はノスリだと思いました。

高度は高かったのですが、だんだん頭上に近づいて来ました。そして、「あれっ、なんか変だな」と思いました。はじめて双眼鏡を手にとって見てみたら、ノスリではなくてハチクマの雌成鳥でした。下の写真です。

この画像を見てもハチクマにしては翼がかなり短く感じられます。画像を見てもそう感じますので、肉眼だけで見ていた時はほんとうに翼が短いなと感じました。翼を気持ちすぼめているのでしょうか、それとも元々翼がかなり短い個体なのでしょうか。写真を撮った角度のために変わった風に写っているのではなく、通常見かけるハチクマとはちょっと変わったシルエットのハチクマでした。

一日中渡りのタカを見ていても出る鷹隼類は多くてもせいぜい10種類ほどですが、たった10種でも次から次と出現するすべてのタカを間違えずに、完璧に、瞬時に種名を決め続けることはけっこう難しい時がありますね。特にタカが遠い時は。

愛知県で観察することが多いですが、遠くのサシバを見てもひょっとしてアカハラダカではないか、ノスリを見てもケアシノスリではないか、チゴハヤブサ幼鳥を見てもアカアシチョウゲンボウ幼鳥ではないか、ツミだろうと思っても遠くのオオタカではないか…などと思いながら識別していますので、近くならよいのですが遠いと判別しにくい時があります。

(Uploaded on 1 December 2017)

春のハチクマの渡りでは、成鳥のみが日本へ渡ってきて、幼鳥は渡ってこないとされています。「されている」ということは、多くの人たちの長年の観察結果から言っていることです。時折、「春、ハチクマの幼鳥を見た」という方がいらっしゃいますが、いずれも証拠となる写真がないとか、あるいはあまり確かな観察ではなかったようです。

下の写真は5月に撮影したものです。この個体は、

(1) 幼鳥のように、初列風切の先の方が黒っぽく見える

(2) 風切 (特に左翼) の後縁がある程度そろっているように見える

一見すると幼鳥の特徴が2つ備わっているようです。

しかし、よく見ると、

(1) 虹彩がはっきりと黄色い

日本に住むハチクマの虹彩は、幼鳥は暗褐色、♀成鳥は黄色です。これに該当しないような、たとえば虹彩が暗褐色の♀成鳥や、虹彩が黄色の幼鳥というものが存在する可能性は完全には否定できませんが、今のところ確かな報告はないようです。

(2) 風切の後縁が、かなりデコボコしている

秋に渡るハチクマの成鳥は換羽を途中で中断して渡りに入っているので、かなり風切の後縁がデコボコしたり、欠損が見られたりしています。この写真の個体の風切後縁は秋に渡るハチクマ成鳥のような欠損がなく、秋見られる個体ほどはデコボコしていないので、双眼鏡だけで一見すると幼鳥かなと思ってしまいそうですが、よく見てみると次列風切の先、特に右翼の次列風切の先はかなり不揃いです。秋に南へ渡っていくハチクマ幼鳥のような均一の長さではないですので、この個体は少なくとも一回は換羽したことのあるハチクマ成鳥であることが分かります。

上の写真のような紛らわしいハチクマがけっこう春には渡っていますので、双眼鏡でちらっと見ただけでは、「翼先が黒くて風切がそろっているから幼鳥だ」とまちがえてしまいそうです。くっきりとした写真を撮ったり、あるいは時間をかけてじっくり見ると、幼鳥ではなくて、やはり成鳥だという場合が多いです。

これから観察する人がもっと増えてくると、新しい知見が加わる可能性はあると思いますが、今のところ、「日本には、春、ハチクマは成鳥しか渡ってきていない」というのが、どうも真実のようです。

東南アジアの人たちと共同で研究できれば、ハチクマは何歳になる個体が日本に来るのかが分かるようになると思います。一回でも換羽した、たとえば生後2年近い個体がもう渡ってくるのか、それとももう一年先の生後3年近い個体がはじめて渡ってくるのか、あるいは、「実は幼鳥も春、東南アジアの地を離れている…!!」かも。これは興味深い研究になると思いますね。

(Uploaded on 6 June 2016)

(1)では、ハチクマの名前の由来について書きました。

ハチクマとクマタカはともに南方系のタカです。南方出身だけあって、両種ともに性格はおとなしいです。おとなしいということは、争いをあまり好まないという意味です。渡りの時期でない時にも、数羽が一緒になって飛び回ったりするところが見られます。

両種がなぜ南方系かということは、バーダー誌2014年9月号、「サシバとハチクマ大特集」 の24~25ページの記事 「サシバの幼鳥は 何をしに日本へ来るのか?」 の中に書きました。残念ながらここに転載することができません。

さて、ハチクマとクマタカの生態の違いを表にしてみました。

| 観 点 | ハ チ ク マ | ク マ タ カ |

| ヒナの発育 | 孵化した雛はかなり短期間に発育が進む。小形のタカ類でも発育は速いが、それにもまして速い。これは、主食(蜂の子)の栄養価が高いからか。 体の大きさから考えると驚異的に発育が速い。 日本のタカ類の中では最も発育のスピードが速い。 |

ヒナの発育は極度に遅い。孵化から半年経っても夜には巣へ帰って眠るものがいる。孵化から1年以上経っても、まだ親から食料をもらっている個体もおり、翌年春の親鳥の繁殖の妨げになるほど。 日本のタカ類の中では最も発育のスピードが遅い。 |

| 食 料 | 昆虫や両生類、爬虫類、鳥類など。特にクロスズメバチ等のハチ類の幼虫やさなぎをよく食べる。 | 小形哺乳類、鳥類、ヘビ(アオダイショウ)などをよく食べる。 |

| 移動・渡り | 夏鳥として、多くは5月のゴールデンウィーク明け頃から5月いっぱいにかけて朝鮮半島を南下し日本へ渡ってくる。 ヒナを巣立たせた後、早いものでは8月の末から秋の渡りが始まり、10月の中旬まで見られる。九州から西へ、東シナ海を一気に越えて中国大陸へと渡っていく。 日本に滞在する期間は4ヶ月ほどと短い。 |

ほぼ留鳥と言ってもよいくらいで、移動しても距離や頻度が他のタカよりもかなり少ない。

若鳥などは冬期は獲物が多い平地のため池等へ移動する個体がいる。また、親のテリトリーから離れる分散期にはかなりの長距離を移動する個体もいる。 |

(Uploaded on 1 May 2016)

ハチクマの名前の由来は、図鑑等にはおおよそ次のように書かれています。たとえば Wikipedia には、

「ハチクマ(蜂熊、八角鷹、蜂角鷹、学名: Pernis ptilorhynchus )は、鳥綱タカ目タカ科ハチクマ属に分類される鳥類の一種である。ハチクマの和名は同じ猛禽類のクマタカに似た姿でハチを主食とする性質を持つことに由来する」

と記述されています。他の図鑑等にも、「クマタカに似た姿をしているため」、「クマタカによく似ているため」ハチクマという和名がついたと書かれています。ハチをよく食べることからハチクマという命名は理解できますが、ハチクマはクマタカにそんなに似ているのでしょうか。鳥にあまり興味のない双眼鏡を持たない一般の人たちや鳥を見始めたばかりの人たちにはやはり似たように見えるのかな…と思いながら、でも、私はずっと次のような疑問を持っていました。

「クマタカは次列風切などの翼後縁がしっかりと膨らんだように見えて、重量感があって、しかも鷹斑が地色に比べてかなり濃いので、ハチクマにはそんなに似ていないはずなのに … どうして混同するのか?」、

「ハチクマは頭部が小さくて前に突き出たようなシルエットのタカで、クマタカとはシルエットがあまり似ていないのに … どうして混同するのか?」、

「ハチクマは両翼を真上にあげて、翼をヒラヒラヒラと動かすディスプレイ飛行を♂も♀も頻繁にするが、クマタカはそんなことはまったくしない … なのにどうして混同するのか?」 というものです。

これら3点は事実ですから、私はずっと、クマタカのどの年齢の個体がハチクマのどの体色の個体と似ているのかなと、おぼろげに思い続けていました。そして、たとえばクマタカの幼鳥や若鳥の白っぽいところがハチクマの淡色型と似ているから、紛らわしくて混同されているのだろうかなどと思っていました。それ以外の考えは私の頭の中にはまったくありませんでした。

ところがある時、この件でピーンとくるものがありました。クマタカとハチクマが混同される大きな理由は体色とか模様ではなくて、

〇 両種の生息環境がよく似ていること

〇 両種の体の大きさがほぼ同じくらい

ということではないのかということでした。生息環境は、ハチクマもクマタカも主に森林であって、海岸やヨシ原、河川敷、都市近郊、里山ではないですし、体の大きさはツミやハイタカのように小さくはなく、オオタカやノスリ、サシバなどよりも一回りあるいはそれ以上に大きいです。イヌワシとは体色や模様などの雰囲気がかなり違いますし、生息数も違いすぎます。大きさが近いトビは軽そうに見えて、クマタカやハチクマとは重量感や飛び方がかなり違います。そしてトビは誰にとってもかなりポピュラーな存在で、誰でも知っていて、ピーヒョロローとよく鳴きます。ハチクマとクマタカは同じような環境にすむ同じような大きさのタカどうしだから紛らわしかった、あるいは混同されることがあったということに気がつきました。そうすると、図鑑等に書かれていることは、間違いかもしれません。あるいは「似ている」というのは、正確にいえば「大きさや生息環境が似ているから」ということだったのかもしれません。

タカ類にそれほど興味のない一般の人たち、野鳥の会の会員ではない人たち、山に入っても双眼鏡などは持っていかない人たちには、「似ている」のかもしれませんね。

とっくの昔にこんなことは分かっていたよという方もいらっしゃると思いますが、私はずっと、「ハチクマとクマタカはどこが似ているんだろう。おかしいなぁ~、おかしいなぁ~」 と思い続けていました。

(Uploaded on 16 April 2016)

ハチクマのディスプレイ飛行は、主に2つあります。

① 雌雄で帆翔し、波状飛行をくり返しながら、時折♂が♀に突っかかる。

② 波状飛行中に急上昇し、体を斜めにした状態で両翼が平行になるほど翼を高く上にかかげ、翼の先をパタパタパタと動かす。

②は、雄成鳥も、雌成鳥も、渡り期の幼鳥(つまり巣立ってほんの1ヶ月前後の鳥)も行いますので、繁殖のためだけの飛翔ではないようです。秋の渡り観察中の9月中旬に愛知県瀬戸市定光寺の展望台の上に立つ私の周りをぐるっと4分の3周、このディスプレイをしながら飛んだことがありますので、威嚇などの何らかの意思を伝えたい時にする飛行だろうと考えています。

さて、ハチクマのこの誇示飛行の呼び方は、今まで、いくつか聞いたことがあります。たとえば、「羽(はね)合わせディスプレイ」、「背中合わせディスプレイ」、「バンザイディスプレイ」、「喝采ディスプレイ」、「ハチクマのパタパタ飛行」、「ハチクマのヒラヒラ飛行」などです。

(1) 「羽(はね)合わせディスプレイ」 について

「合わせる」を『大辞林 第三版』でひくと、たくさんの意味がありますが、

あわせる【合わせる・合せる・併せる】

① 二つの物がすきまなくぴったりと接するようにする。

「割れた茶碗の割れ目に接着剤を塗って、ぴったりと-・せる」、「手を-・せて拝む」。

と、書いてあります。「何かと何かをすき間なくピッタリと接するようにする」時に使われます。羽の先をよく見てみると、羽と羽がピッタリと接するところまではいっていないように見える画像が多いですが、両翼が接している画像もあります。羽の先端が「8」の字を描くようにヒラヒラと波打っていて、時には打ち合わせて、接触しているように見えます。

(2) 「背中合わせディスプレイ」 について

「背中合わせ」は、同じく『大辞林 第三版』の解説では、

せなかあわせ【背中合わせ・背中合せ】

① 二人の人が、また物と物とが背と背を合わせて、互いに後ろ向きになっていること。

「 -に座る」、「 -に建つ家」。

と、書いてあります。背中合わせという言葉には、「誰かの背中で、何かと何かを合わせる」 という意味はまったくありません。二つの背中と背中が向き合うという意味です。ですから、ハチクマのこのディスプレイ飛行には、「背中合わせ」という言葉は使えないように思います。

(3) 「バンザイディスプレイ」 について

バンザイ(万歳)は、「バンザーイ」と言いながら両手を上に上げて、下ろし、また、「バンザーイ」と言いながら両手を上に上げて、下ろしというイメージがあります。両手、あるいは両翼を真上に上げたり下ろしたりというイメージが強いです。バンザイには、腕を上に上げて掌をヒラヒラとさせるというイメージはないです。ですから、この言葉はつかえないかもしれません。

(4) その他

「喝采ディスプレイ」は、意味は分かりますがどうもピンときません。まだ、「ハチクマのパタパタ」、「ハチクマのヒラヒラ」のほうがよい感じがしますが、パタパタってなんなんだということになって、ちょっとこれは使えないでしょう。それに、真上に翼を上げなくてもパタパタ、ヒラヒラはできますから…。

では、どんな名称、術語がよいでしょうか。上にあげた言葉はどれもみな問題点があります。しかし、かと言って、別のよい名前がなかなか浮かびません。妥協案として、羽と羽がいつも必ず接するというわけではないですが、それに近い、あるいはしばしば羽根が接するまで打ち合わせるという意味で、「羽(はね)合わせ」「羽打ち合わせ」 が一番よいのかな … と思います。

ご意見をいただければ幸いです。

(Uploaded on 23 September 2014)

亜種ハチクマ Pernis ptilorhynchus orientalis は、2006年版・2012年版の環境省レッドリストで、準絶滅危惧種(Near Threatened, NT - 存続基盤が脆弱な種) に指定されています。

学名の種小名については、ヨーロッパなどに棲むハチクマと日本などに棲むハチクマが同種なのか別種なのかで、2つの意見があります。分布域が重なっていると分かりやすいのですが、ヨーロッパと東洋というふうに遠く離れているので、形態的・生態的な研究あるいは遺伝子解析しかできなくて、まだ、最終的には決着していないようです。環境省がレッドリストを公表した時の学名は、日本鳥学会の「日本鳥類目録改訂第6版(2000年)」と同じの Pernis apivorus orientalis でした。2012年9月に発刊された「日本鳥類目録改訂第7版(2012年)」では、日本の亜種ハチクマの学名は Pernis ptilorhynchus orientalis になりました。最近出版されている図鑑等では、日本などで見られるハチクマを Pernis ptilorhynchus とし、ヨーロッパなどで見られるハチクマを、ヨーロッパハチクマ Pernis apivorus としているものが多いようですが、昔の文献や古い図鑑には、日本のハチクマの学名を Pernis apivorus としているものが多いですので、気をつける必要があります。

なお、種小名の後ろのほうの -chus は -cus と記述されることがあります。日本鳥学会の「日本鳥類目録」や「世界の鳥の分類和名(4)」および国際鳥類学委員会IOCの「IOC World Bird List, 世界鳥類リスト」では、いずれも -chus を使っていますので、ここではそれに従いました。

このタカは、足を使って山の斜面等の地面を掘って、クロスズメバチなどのハチの巣を取り出し、ハチの幼虫・さなぎ・(時には成虫)を食べます。このことを「異色なタカだ」、「変だ、変わっている」と感じるか、「あたりまえだ」と感じるか、「まあそういうタカも世の中には、いる」と考えるか、それは人それぞれでしょう。

「人それぞれ」の一例があります。ヤツガシラです。この鳥は、日本では珍しい鳥ですので、多くのバードウォッチャーにとっては見たい鳥の一種です。でも、太平洋戦争中、中国に行って辛い思いをしたある方から聞いた話ですが、その方は、「あの鳥は辛くてとても見られない…」とおっしゃっていました。ここにその話の内容を書くとあまりにむごたらしくて、皆さんはもうヤツガシラが見られなくなってしまうかもしれませんので書くことはやめておきますが、平和な時代に生きるわれわれから見れば特異な体験です。考え方や感じ方、ものの見方はまさに人それぞれなのです。

さて、外国では、例えば、フロリダ半島やキューバなどに分布しているタニシトビ(Rostrhamus sociabilis 、旧和名はカタツムリトビ)は先が長くかぎ状になったくちばしで淡水産のタニシ類を主食として食べています。貝を主食とするタカは日本にはいません。

また、ヨーロッパ南部やアフリカ、中央アジアなどの山岳部に棲んでいるヒゲワシ Gypaetus barbatus は骨を上空高いところから岩の上に落として砕き、骨髄などを食べています。足にぶら下げた動物を岩場に打ち付けて、その後で食べるところをテレビの画像で見たこともあります。こういうタカも日本にはいません。

また、1科1属1種のヘビクイワシ Sagittarius serpentarius やヘビワシ類のチュウヒワシ Circaetus gallicus などは、もっぱらヘビを食べます。ヘビを食べるワシやタカ、ヘビも食べるワシやタカは世界中でも日本でもけっこうたくさんいます。

この他にも世界中ではフルーツをよく食べるタカなど、多種多彩な個性的なタカ類・ハヤブサ類がたくさんいます。そんなタカの中でも、ハチを中心に食べるハチクマは、やはり比較的「異色な」タカでしょう。

◇

ハチクマはサシバよりも1ヶ月以上遅れて、5月初中旬ころから日本に渡ってきます。渡ってきたころはまだハチ資源が十分でないので、両生類や爬虫類、小鳥類をよく食べます。愛知県瀬戸市で5月末にひじょうに長いアオダイショウをぶら下げて飛ぶハチクマを見たことがあります。クロスズメバチなどのハチの巣が成長するころからはハチの幼虫やさなぎをよく食べるようになり、最近では、「ヨーロッパハチクマはけっこうフルーツも食べているのではないか?」などとも言われています(日本のハチクマではフルーツの件は未確認です)。

(Uploaded on 15 October 2012)

ハチクマの独特なディスプレイ飛行は、繁殖期の6月や7月によく見られます。両方の翼を背中の上にピンと長く真上に伸ばして、その翼と翼がまさに当たるかのように、時は両翼が当たるように、ヒラヒラヒラと羽ばたきます。このようすは、今まで、このHPでも紹介してきました。

このディスプレイ飛行を、繁殖期ではない秋の渡りの時期に2回見たことがあります。いずれも9月初旬から中旬にかけて、内陸部で観察したものです。愛知県渥美半島の伊良湖岬や知多半島などの海岸部には頻繁に出かけていますが、海岸部で見たことはまだありません。

1回目は、1980年のことです。起伏の激しい山の斜面の上のほうに造られている水道給水塔の上に登って、タカの渡りを観察中のことです。このポイントは、急にタカが現れるような地形になっていて、突然現れるタカにびっくりすることがしばしばありました。9月中旬のある時、数羽で現れたハチクマのうちの一羽だけが、ヒラヒラとした飛行をやり始めました。タカにとっても、私の姿が急に視界に現れたようで、きっとびっくりしたのではないかと思ったものでした。当時、ハチクマのこの独特のディスプレイ飛行は、繁殖期だけではなく、びっくりした時や、そのほかの時にもこういう飛行をするのではないかと勝手に考えていました。

2回目は、2003年のことです。愛知県瀬戸市定光寺の野外活動センターの展望台がオープンして初めての秋です。9月初旬、まだ、それほどタカは渡らないだろうと思いながら展望台に上ると、遠くや近くにうろうろしている、渡りそうもないノスリやハチクマを発見しました。そのうち、一羽のハチクマが展望台に近寄ってきて、展望台を半~3/4周し、ヒラヒラヒラと飛行を始めたのです。距離はかなり近かったです。オスの成鳥でした。この飛行中、頭部をずっとこちらに向けていましたので、ハチクマは私たち観察者を意識していたのではないかと感じました。

これら2回とも、観察者を意識していたのではないかと思われます。繁殖期のディスプレイ飛行は波状飛行の上昇途中あるいは波のピークでヒラヒラと両翼を背中の上で打ち合わせるようにしますが、9月の飛行では波状飛行の途中ではなく水平飛行中にヒラヒラしました。ただ、1回目の観察は給水塔のあるピークを越えようとしてハチクマが山越えのため高度を上げる途中なので、波状飛行の一部(高度を上げている途中)に近いと言えば近いですが、波状飛行中ではありませんでした。純粋な繁殖期のディスプレイ飛行(テリトリー宣言の飛行)ではありませんが、秋の渡りの観察時にこれを見ると、びっくりするものです。9月に、ハチクマのこのような飛行を見られた方は、ぜひ情報をください。

(Uploaded on 21 September 2010)

今年、5月6日付で、「求む!ハチクマのディスプレイ写真」として、案内させていただきました。三人の方から写真を送っていただきました。そのうちの、T.K さんからの写真を紹介します(ご本人の掲載許可済みです)。

私もこの春、何回か挑戦しましたが、なかなか近くで撮ることができませんでした。

写真を提供して下さったT.K さん、ありがとうございました。

(Uploaded on 16 September 2008)

2008年6月1日、愛知県豊田市へハチクマ Pernis ptilorhynchus の観察に出かけました。午後にはちょっとした用事がありましたので、午前中の2時間しか観察できませんでしたが、その間、7回オス成鳥が現れて、うち5回はディスプレイ飛行を見ることができました。また、1回は雌雄同時の飛行でした。ハチクマのディスプレイ飛行は、一般的には、大きな波状飛行を繰り返し、その途中で、背中のほうへ翼を高く掲げ、翼をくっつけるくらいまで近づけて、パタパタパタあるいはヒラヒラヒラと小刻みに翼を揺れ動かすことが多いのですが、今日は、旋回飛行、あるいは通常の帆翔の後に浅い急降下をし、その急降下の終わりかけにヒラヒラヒラとさせることばかりでした。やや遠かったのですが、じっくり飛行を堪能できました。

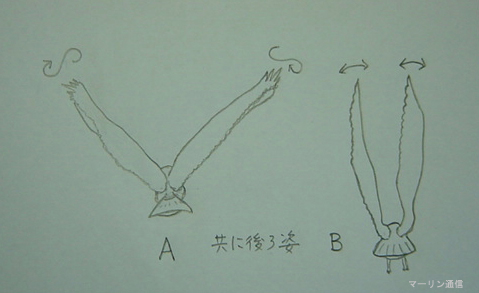

今日は、5回のうち1回だけでしたが、角度が下の写真や下の図Aのようにやや開いた状態で、ヒラヒラさせることがありました(特に珍しいことではないかもしれませんが)。

また、一度だけでしたが、真後ろからじっくり見ることができました。その時、初めて気がついたのですが、ただ単純に翼をヒラヒラさせているのではなく、上の図Aの翼の先のように、少しS字状に翼を回転させているようでした。単純なバタバタバタだとうまく飛行できないはずですので、少しだけ「ひねり」を入れているようです。なんとなく納得できそうですね。

(Uploaded on 1 June 2008)

いよいよハチクマが渡ってくる時期になりましたね。ハチクマは繁殖期や秋の渡りの初期(9月はじめ)に、ちょっと変わった風変わりな飛行をします。繁殖期には、ディスプレイ飛行で、大きな波状飛行の途中に、背中で翼を高く掲げて、翼をくっつけるくらいまで近づけてパタパタパタパタと小刻みに揺れ動かします。ホバリングのようにも見えます。このパタパタと急降下の繰り返しを続けながら大きな波方を描いて飛びます。

下の写真のような飛行です。これは、1985年5月に愛知県豊田市で私が撮影した、シルエットになってしまったひどい写真ですが、よく考えてみると、それ以来23年間、このような写真は撮らずじまいでした。

このディスプレイ飛翔は、この時期のハチクマのテリトリー内ではごく普通のもので、決して珍しいものではありませんが、こういう写真は、ネットでも、今まで見かけたことがありませんでした。いい写真をお持ちの方、Eメールで送ってください。よろしくお願いいたします。なお、撮影者に無断でHP等へ掲載したり、名前を公表したりすることはありませんので、ご心配なく。

(Uploaded on 6 May 2008)

日本では30種類前後の野生のワシ、タカ、ハヤブサが観察されていますが、それぞれが皆個性、特徴を持っています。よく似ているといわれるツミとハイタカとオオタカでも、3者はまったく性格が違います。強いていえば、オオタカとツミは似ていないでもないですが、ツミとハイタカは大違いです。

私はここ30年間ほど、ワシ、タカ、ハヤブサばかりを観察していますが、種ごとの性格、特徴、生態に違いがあるため、観察に飽きるということがまったくありません。

日本のタカの中で、風変わりな種といえば、ハチクマ Pernis ptilorhynchus でしょう。日本からインドネシアまでの長距離の渡りをすることや、東シナ海を一気に渡ってしまうこと、獲物を捕りに毎日かなり遠方まで出かけていることなど、かなりの飛翔能力を見せつけます。ふだんハチクマが飛んでいる時はそれほど力強さは感じられませんが、山道で偶然出会い頭に会ってしまった時はたしかに大きくて、迫力を感じます。他には、背中で両翼を合わせて、パタパタとさせるディスプレイ飛行に特徴があるというくらいでしょうか。

でも「変わっている!」という点で、私たちを楽しませてくれるのは、その食性の生態でしょう。好んで蜂の巣の中の幼虫を食べているからです。

先日も、「ハチクマは蜂に刺されませんか?」ということが話題に上りました。そういえば、昔からよくいわれていたにもかかわらず、明確な答えがないままずっと過ぎてきたようです。

1968年発行のLeslie Brown & Dean Amadon 著の「Eagles, Hawks and Falcons of the World」には、次のような記述があります(Volume 1 の 37ページ)。

The Honey Buzzard, Pernis, has the lores densely feathered with stiff, short, scale-like feathers to withstand the stings of wasps. It represents an opposite tendency from the vultures. Curiously enough, the Red-throated Caracara, which also tears hornet nests to pieces to get at the grubs, has much bare skin on its head. Since insects make few or no attempts to sting it, some chemical repellant may be involved.

この文にあるように、確かに、ハチクマの顔には、うろこのような固い羽毛がありますね(いい写真がないので、写真集を見てください)。でも、あくまで顔や頭が中心で、そのほかの体の部分が皆固いわけではありません。

アカノドカラカラと同じように、ハチクマも何らかの化学物質を発散させているのかもしれません。というのは、昔、ハチクマを飼育した経験があるという方にこの話をしたら、「そういえば、一種独特の臭いがしたことを覚えている。特に、夏の蒸し暑い頃はふだんよりも臭かった」と言っていたからです。

ハチクマの捕獲許可を受けることができる方は、ぜひ、大学か研究機関と協力をして、この臭いの成分を分析してほしいなと思っています。結果が、楽しみです。

(Uploaded on 23 May 2004)