降下するイヌワシ成鳥 6月 若杉撮影

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 23.06.01 | サシバの興奮した鳴き声とイヌワシ |

| 23.04.07 | イヌワシとトビ の 旋回上昇能力 |

| 14.10.15 | BIRDER 2014年11月号は イヌワシとクマタカ特集 |

| 13.01.01 | イヌワシの学名 Aquila chrysaetos は どう読む? |

ある年の6月下旬のことです。私はサシバ2ペアが同時に見える見晴らしの良い地点に立ってサシバを観察していました。サシバ幼鳥が巣立つ頃でしたが、この日はまだ幼鳥の姿を見ることはできませんでした。

観察を始めてしばらくした頃、送電鉄塔の近くでサシバ雄成鳥が旋回し始め、その後鉄塔の一番てっぺんに止まりました。プロミナーで観察し始めて10分くらい後に突然何かにびっくりしたような動きを見せ、ピックイー、ピックピックピックピッピッと激しく鳴き始めました。ピックイーの繰り返しではなく、後半の「クイー」や「イー」が聞こえてこなかったです。譬えるとコジュケイの激しい声に似ています。77mmのプロミナーに20-60倍ズームを付けて見ていましたので、嘴の開きや頭の動き、視線の方向がよくわかり、この個体の声であることは間違いありませんでした。誰が聞いても「何かびっくりしているような声」「異常な鳴き声」という感じがする声でした。

鳴いた後、サシバはすぐに飛び立ち、鉄塔にとまる前よりもうんと小さな半径で旋回飛翔を始めました。どうしたんだろう、何があったんだろうと思っているとサシバの向こう(奥のほう)に激しく羽ばたいて一直線にほぼ水平ながらも、やや高度を下げるように飛ぶイヌワシが目に入ってきました。イヌワシはすぐに翼をすぼめてM字形になり、私から見る角度で45°くらいの傾きで急降下していきました。半分くらい降下したころから体の姿勢が水平に近くなりましたが、降下角度は45°くらいのままを維持したので、降下スピードを調整していたのでしょう。尾羽が反りあがっているところからもそのスピードの速さが分かります。

ほぼ真横から見るような位置で観察できましたが、立体的に(奥行きのある状態で)降下していく物体を正確に「角度〇〇度で降下」と記述することはかなり難しいことです。見かけの角度と実際の正確な角度はけっこう違うからです。尾根のこちら側を降下していくとよく見えたのですが、尾根向こうに降下していったので最後がよく見えませんでした。撮った画像からは、両足を進行方向に伸ばさず、少しだけ浮かせて、尾羽が反りあがった状態で降下していく様子が写っていました。写真からは成鳥と確認できました。かなりピントが甘いですが、ある程度分かると思います。

サシバの聞きなしは「ピックイー」とする人と「キンミー」とする人に分かれるようです。私はどちらかというとごく自然にキンミーに聞こえてしまいます。特に春渡って来たばかりの頃は私にはキンミー以外には聞こえませんが、この日のサシバはピックイーとしか聞こえませんでした。私にはペアリングの頃やテリトリーを構える頃はキンミーと聞こえ、今回のような何か激しい気持ちや強い訴えがある時はピックイーと聞こえてしまいます。人によってこういう聞こえ方には違いがあるのでしょう。

聞きなしというものは個人個人でその人の先入観が反映されていたり、初めて聞いたときのたまたまの気分や教わった人の影響、初めて読んだ本にそう書いてあったということなど、いろんな影響があるものなので何とも言えないようで明確には語れないのですが、個人個人の記憶にはかなり重要な役割を果たしています。私にとっては、「ピックイー」と「キンミー」はかなり異なる聞きなしで、両者の間には激しく強い感情があるかないかということとか、異性に対して鳴いているかどうかとか、その他さまざまな違いが出てきているものと思っています。ただ、普段の鳴き声ではこういうことは隠れているようで、激しい感情や強い求愛の時だけに強調されるものなのでしょう。少なくとも私にはそういうふうに聞こえてきます。

さて、この日イヌワシは何を狙って急降下していったのでしょうか。サシバがこれほど激しく鳴いたことと、ちょうどサシバの巣立ちが近い時期だったということから、私はサシバの幼鳥を狙ったのではないかと思いました。しかし、それはストーリーとしては面白いでしょうが、やはり最後まで見えなかったので、断定どころか推定することさえもできません。他所でもイヌワシが急降下するところはしばしば見ますが、多くの場合、獲物を捕らえる直前や瞬間に高度がかなり下がるので、尾根向こうになってしまったり、尾根のこちらでも樹木や山の陰に隠れてしまったり、あるいは時には遠すぎたり、後ろ姿だったりして、はっきりと見えないことが多いです。

しかも、もしイヌワシが急降下する途中でクマタカ幼鳥が慌てて逃げるように飛んだとしても、イヌワシがそのクマタカを狙っていたのか、あるいはその近くにいた何か別の鳥(トビなど)を狙っていたけれどもクマタカも安全のために逃げただけかもしれなくて、よほどしっかり観察しないと正確なことは分からないものです。この時もイヌワシの突っ込んだ先の杉のてっぺんにトビがとまっていたのかもしれませんし、クマタカ幼鳥がとまっていたのかもしれません。したがって何を狙っていたかは「分からない」とするしかないですし、それが一番正確でしょう。

(Uploaded on 1 June 2023)

最近はめったに見かけませんが、私が幼少のころは道路脇の空き地や畑で焚火をして暖をとっている人をよく見かけました。冬が今の冬以上に寒かったからか、暖をとるところがなかったためか、私もしばしば暖をもらいに行ったことを覚えています。焚火の主が廃材や薪を炎の中に入れると火の粉が激しく舞い上がります。幼い時だったので、その火の粉が恐ろしいほど大量に、しかも速いスピードで高々と上昇していった様子を今もしっかりと覚えています。

時は最近ですが、10月のある日のことです。それほど高くない山々がよく見える地点で、ノスリの渡りを見ていました。サシバやハチクマの渡りはほぼ終わりに近くなり、ハイタカがそろそろ渡ってくる頃で、この時期見られるのは多くがツミとノスリです。しばらく見ていたら、山の端のすぐ向こう側(尾根に近い尾根向こう)でトビが10数羽、旋回上昇を始めました。ところが、このトビの上昇速度はあまりに速く、今までに見たことがないほどの速さでどんどん上昇していきました。上に書いたような焚火の火の粉をすぐに思い出しましたが、それほどに速い上昇速度でした。

観察は14倍の防振双眼鏡を使っていて、上から順に下の方へとトビの数を数えていき、だんだん下へといってこれでトビは全部かなと思った時、トビの下にイヌワシの姿が見えてきました。20~60倍ズームのプロミナーで見ると、イヌワシは白斑部分の多い若い個体でした。再び双眼鏡に持ち替えてイヌワシを見ると、トビの後を追ってイヌワシもぐんぐんと上昇していきます。一番上のトビはどこまで行っているかと双眼鏡の視野をずらすと、イヌワシよりも高いところをさらに上へ上へと舞い上がっていきます。そして、14倍の双眼鏡でもゴマ粒ほどの大きさになってしまい、すぐに青空に溶けるように見えなくなってしまいました。イヌワシもかなりの速さで旋回上昇したのですが、トビの上昇速度にはついていけず、あきらめて、同じ高度を旋回したのち滑空に切り替えて、スーッと南のほうへ飛去していきました。このイヌワシはトビを捕らえることはできませんでした。

焚火の例を挙げましたが、この時のトビの上昇速度は別のたとえで言うと、竜巻のような感じです。激しい竜巻をテレビの映像で見ることがありますが、ごみや建物の一部が巻き上げられて錐もみのように舞いながらかなりのスピードで上昇していきます。トビの上昇する速さはほとんど巻き上げられたものに似ていました。それほど激しい上昇だったということです。

広い空で獲物を追うことが多いイヌワシですから、旋回上昇能力はかなり優れていますが、トビと比べると、イヌワシは体重が重い分だけ劣っているような気がしました。イヌワシが劣っているというよりも、毎日毎日、日に何回でも旋回飛行や旋回上昇を繰りかえしているトビは旋回上昇能力が並外れて桁違いに高い(高すぎる)ということであって、イヌワシの能力が低いというわけではありません。

別の日にイヌワシがノスリを襲うところを見ました。尾根伝いにノスリが渡っている時にノスリの斜め左前方からイヌワシが高速で飛んできてノスリに近づきました。ノスリはイヌワシの接近に十分に気がつけるはずでしたが、なかなか退避行動をとりませんでした。この時のノスリの雌雄成幼は分からなかったのですが、生活経験の浅い幼鳥だったのかもしれません(推測)。ノスリとイヌワシの点と点が一つになりかけて、あわやという直前にノスリは紡錘形になって急降下し林の中へ突っ込んでいきました。ノスリよりもイヌワシの飛行高度が少し高かったからノスリにとってはよかったのでしょう。 もしイヌワシがノスリよりも低い高度で近づいてきたらノスリは今回のトビと同じように旋回上昇をしながら逃げていくことでしょうが、トビほどの旋回上昇速度が得られるかどうかはその個体の能力しだいだろうと思われます。

さらにまた別の日に、クマタカがかなり慌てたように高速で飛んでいた時に、どうしてそんなに血相を変えて飛んでいるのかと思いクマタカの後方に目をやると、そこにイヌワシの姿が見えたこともありました。クマタカもやはりイヌワシの獲物にされることがあります。

先のトビのように旋回上昇で逃げるか、ノスリのように急降下で逃げるか、このクマタカのように高速で水平に逃げ切るか、逃げ方にはいろいろあります。今回のトビも、いくら旋回上昇が得意だとは言うものの、もしイヌワシが高空から襲ってくればたいていは急降下で高度を下げながら逃げます。その時その時の様々な状況次第で、旋回上昇か、急降下か、逃げ切りかあるいはその他の方法か、その時に一番適した逃げ方を選ぶことになるでしょう。

こうしてイヌワシの狩りの様子を見ていると、トビやノスリのような大きな鳥をしばしば狩りの対象にして、実際に獲物として捕らえているわけですから、イヌワシの近くに住むトビ、ノスリ、クマタカにとって、あるいは他のすべての鳥たちにとっても、イヌワシという鳥は生きていくうえでかなり恐ろしい生物なのでしょう。

(Uploaded on 7 April 2023)

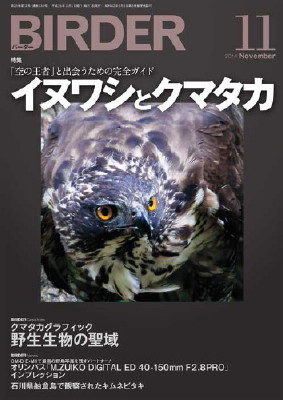

バーダー2014年11月号は、イヌワシとクマタカの特集です。下の写真は表紙です。

BIRDER 2014年11月号 表紙

特集の部分のタイトルのみ、以下に紹介します。

[特集] イヌワシとクマタカ ~ 「空の王者」と出会うための完全ガイド ~

・イヌワシとはどんな鳥なのか? 文・写真=須藤一成

・クマタカとはどんな鳥なのか? 構成=飯田知彦

・イヌワシ・クマタカを安全に観察するための心得 文・写真=飯田知彦

・イヌワシ・クマタカ観察地ガイド

- 白樺峠(長野県松本市) 文・写真=久野公啓

- 南アルプス邑 野鳥公園(山梨県早川町) 文・写真=大西信正

- 伊吹山(滋賀県米原市) 文・写真=須藤一成

- くじゅう連山(大分県) 文・写真=飯田知彦

- 鳥海山(山形県) 文・写真=長船裕紀

・なぜ減った? そしてどうなる イヌワシとクマタカの未来 文・写真=飯田知彦

・イヌワシ・クマタカをもっと知ってもらいたい!

~猛禽類保護センターでの普及啓発の取り組み~ 文・写真=長船裕紀

・多摩動物公園におけるイヌワシの繁殖事業について 文・写真=香坂美和、石井淳子

・神に喩えられた鳥たち ~人々はイヌワシ・クマタカとどのように関わってきたのか?~

文=山下桐子

・サケが消えた川にクマタカは戻ってこない

~北海道の大形猛禽類たちの受難~ 文・写真=長谷智恵子

・BIRDER Graphics[クマタカ] 文・写真=若尾 親

10月16日発売。本体1,000円+税 です。

(Uploaded on 15 October 2014)

学名はラテン語ですが、読み方はほとんどローマ字読みでよいです。ついつい英語読みにしてしまったり、あるいはかっこうをつけてフランス語やドイツ語読みにしたくなりますが、人名や地名等の例外を除いて、これは間違いです。ラテン語を読む(発音する)ためのエッセンスを以下にまとめました。

日本で観察されたタカ類・ハヤブサ類の学名を中心に説明しますが、他の生物についても同じです。(1) から (6) が大切です。

(1) c → [k]と発音します。ci は 「キ」、c と cu は 「ク」、ce は 「ケ」 と読みます。

ハイタカ属の属名 Accipiter は、つい英語読みで、「アシピター(アッシピター)」としてしまいそうですが、正しくは、「アクキピテル」、または「アキピテル」 とします。

(2) j → [y]と発音します。

イヌワシやノスリ、ハヤブサの亜種名で出てくる、 japonica や japonicus 、japonensis は「ジャポニカ」、「ジャポニカス」、「ジャポネンシス」とせずに、それぞれ 「ヤポニカ」、「ヤポニクス」、「ヤポネンシス」とします。真木広造氏著 『ワシタカ・ハヤブサ識別図鑑』 の、100ページ左下から9行目の B. b. Japonicus は、小文字の B. b. japonicus が正しいです。

j が [y] ですので、その代わりに、y は子音になって、cy を「キュ」 (ハイイロチュウヒの種小名)、ry を 「リュ」 (イヌワシの種小名)、hy を 「ヒュ」 (カタグロトビの亜種名)などというふうに発音します。

(3) qu+母音、gu+母音 → [kw]、[gw] になります。

イヌワシの属名 Aquila は、[akwila]=「アクイラ」になります。

(4) ch や th、ph などの h は無いものとして発音します。

イヌワシの種小名 chrysaetos は、h を読まず、ch=c=[k]=「ク」 ですので、上の (2) の ry = 「リュ」 とあわせて、「クリュサエトス」となります。

(5) v → [w]と発音します。

トビの属名 Milvus は、「ミルウス」です。これは、 virus を「ヴィールス」とせず、「ウィルス」と読むことと同じです。

(6) bb、ll (エルエル)、rr などと続く時は、

チゴハヤブサの種小名 subbuteo は、英語読みの「サブブテオ」ではなく、「スブブテオ」と読みます。

オジロワシの種小名 albicilla は、l(エル) が2つ続きますが、一つ一つ発音して、「アルビキルラ」と読みます。

ワキスジハヤブサ(セイカーファルコン)の種小名 cherrug も rr と続きますが、「ケルルグ」というように r 2つをローマ字読みにすればよいです。「ケラッグ」ではありません。 che=ce=[ke]=「ケ」 ですので、まちがっても、「チェラッグ」、「シェラッグ」などとしないように。

(7) s → ([z] と濁らずに) [s]と清音です。 m → ( 「ン」ではなく ) 「ム」 です

タカ類にはないですが、恐竜でよく出てくる ~saurus は濁って 「~ザウルス」と読んでしまいますが、学名の場合は、s → ([z] と濁らずに) [s]と発音しますので、「~サウルス」です。また、タカの渡りの時期によく英語読みで「エンベリ」ということばを聞きますが、たとえばホオジロの学名 Emberiza cioides は、「エムベリザ キオイデス」ですので、略するのなら、「エムベリ」が正しいです。この属の鳥は英語で、~ Bunting と呼ばれていますので、「バンティング」、「バンティング類」でもよいかな。

(8) 他に気をつけることは、

・ x → つねに濁らずに [ks]と発音します。

・ bs や bt → [ps]、[pt]と発音します。

・ もちろん、h +母音 は 「ハ、ヒ、フ、ヘ、ホ」 とハ行で発音します。

・ フランス語とは違って、最末尾の一語もしっかり発音します。

(9) アクセント と 長音は、

アクセントには、単純な決まりがあります。単音節の語にはアクセントがありませんが、2音節以上の場合は、後から2つ目の音節にアクセントを付ければ、ほぼ間違いはないそうです。

長音(伸ばす音)「ー」については、これといったきまりがないみたいで、どうもラテン語辞書を引くしかないようです。

大事なことは、とにかく英語読み・フランス語読み・ドイツ語読みなどをせず、上記の基本を押さえたうえで、ローマ字読みをすることです。

ネット上で次のような表を見ました。著者名は書かれていませんでした。少し改変しました。これを10回くらい繰り返し読んでみると、頭と舌がかなりなじんでくると思います。

| 学名の一部 | × 読みまちがい | 〇 正しい読み方 |

| Coscinodiscus | コシノディスカス | コスキノディスクス |

| Chaetoceros | キートセロス | カエトケロス |

| Eucampia | ユーカンピア | エウカムピア |

| Euglena | ユーグレナ | エウグレナ |

| Gymnodinium | ギムノディニウム | ギュムノディニウム |

| Ceratium | セラチウム | ケラティウム |

| Goniaulax | ゴニオラックス | ゴニアウラクス |

| Pavlova | パブロバ | パウロワ |

| Volvox | ボルボックス | ウォルウォクス |

| Bacillus | バチルス | バキルルス |

| Vibrio | ビブリオ | ウィブリオ |

| Pseudomonas | シュードモナス | プセウドモナス |

| Aeromonas | エロモナス | アエロモナス |

| salmonicida | サルモニサイダ | サルモニキダ |

| Vicarya | ビカリヤ | ウィカリュア |

| Tyrannosaurus | ティラノサウルス | テュランノサウルス |

きょうは、おもにタカ類・ハヤブサ類を例に出しましたが、他のどんな鳥類、ほ乳類、昆虫、植物、その他の生き物も、すべて学名(ラテン語)の読み方は同じです。さて、この記事のタイトルの、イヌワシ Aquila chrysaetos は、「アクイラ クリュサエトス」と読みます。

(Uploaded on 1 January 2013)