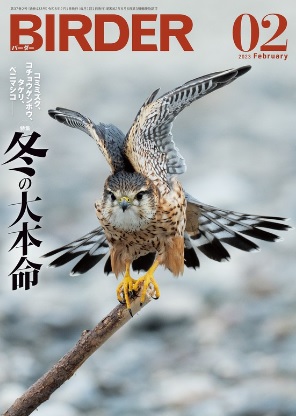

BIRDER 2023年2月号の表紙

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 23.01.16 | コチョウゲンボウ 出会い方ガイド |

| 21.04.25 | コチョウゲンボウ 段差を逆に利用したハンティング |

| 19.02.10 | 電線上のコチョウゲンボウは 狩りの最中 |

| 18.03.15 | コチョウゲンボウの背面飛行 |

| 13.04.02 | コチョウゲンボウ 夕陽にうっとり |

| 12.12.24 | コチョウゲンボウ 鉄塔を遮へい物に利用! |

| 12.02.07 | コチョウゲンボウは小鳥にとって 脅威! |

| 11.03.09 | グスタフ・マーラーとコチョウゲンボウ |

| 08.01.07 | コチョウゲンボウがメジロを捕る |

| 07.06.06 | 小タカの魅力 |

| 06.01.29 | コチョウゲンボウの♀成鳥・♂幼鳥・♀幼鳥 簡易識別表 |

| 05.02.05 | コチョウゲンボウ 強風下のねぐら入り |

| 03.12.25 | コチョウゲンボウのねぐら調査 03年12月 |

| 03.01.03 | コチョウゲンボウは ハヤブサとオオタカの中間の性質 |

| 02.12.26 | コチョウゲンボウの♂Aと非♂A |

| 02.02.02 | コチョウゲンボウが メジロを捕った! |

| 00.03.05 | コチョウゲンボウ 狩りの戦略 |

| 00.01.30 | コチョウゲンボウのねぐら 2000年1月 |

| 98.12.13 | コチョウゲンボウのねぐらは健在です 1998年 |

| 94.12.24 | コチョウゲンボウが急降下し小鳥を捕った |

| 94.12.23 | コチョウゲンボウの冬季集団ねぐら |

(格納するフォルダーを別にしたいため、関連する記事2つに分けました)

BIRDER 2023年2月号(1月16日発売)の特集は「冬の大本命」です。

この30ページに「多彩な技を持つ高速ハンター コチョウゲンボウ」を書きました。タイトルのように、実にさまざまな狩りの方法を持っている鳥ですから、野外で探す時も探し方がいっぱいあります。その見つけ方、出会い方ガイドとして1ページにまとめてみました。レイアウトは以下のようになっています(すみません、クリックしても画像は拡大されません)。

2月号には、この他に鷹隼類関係の記事がいくつかあります。

・「11月もタカは渡る 冬の猛禽の渡り」(水谷高英さん)

・「首都圏に現れた ケアシノスリ雄成鳥」(♪鳥くん)

・「なぜ群れる? 日本のチョウゲンボウ」(本村 健さん)

・「八ヶ岳山ろくに飛来した クロハゲワシ」(吉野俊幸さん)

・「国内で初めて確認されたコミミズクの繁殖」(小林万里さん)

筆者が今までに BIRDER 誌に書いた文章は、下記の通りです(今も購入できるバックナンバーがあります)。

1 BIRDER 1999年11月号の P.66 「Net で GO! GO! GO!」 マーリン通信の紹介

2 BIRDER 2010年 2月号の PP.76-77 「拝啓、薮内正幸様 ♯26」

3 BIRDER 2012年 9月号特集の導入 PP.8-9 「ハヤブサとはどんな鳥か」

4 BIRDER 2012年12月号特集の導入 PP.6-7 「冬のタカ観察の魅力とは?」

5 BIRDER 2013年 9月号特集の中 PP.20-21 「ハイタカ属とはどんなタカたちか?」

6 BIRDER 2014年 9月号特集の導入 PP.4-5 「夏鳥としてのサシバとハチクマ 観察の魅力」

7 BIRDER 2014年 9月号特集の中 PP.24-25 「サシバの幼鳥は何をしに日本へ来るのか?」

8 BIRDER 2016年 2月号特集の導入 PP.18-19 「水辺のワシタカ類 その観察の魅力」

9 BIRDER 2017年 1月号特集の中 PP.30-31 「ハヤブサ類との付き合いかた ~保全の過去・現在・未来~」

10 BIRDER 2017年12月号第2特集の中 PP.35-37 「オオタカ希少種解除 なぜ祝えないのか?」

11 BIRDER 2018年10月号特集の導入 PP.16-17 「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」

12 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.22-28 「”部位別” 渡るタカの見分け方ガイド サシバ・ハチクマ・ハイタカ属・ノスリ」

13 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.34-35 「サシバ暗色型 観察ガイド」

14 BIRDER 2023年 2月号特集の中 P.29 「ヨシ原の覇者 チュウヒ & ハイイロチュウヒ」

15 BIRDER 2023年 2月号特集の中 P.30 「多彩な技を持つ高速ハンター コチョウゲンボウ」

(Uploaded on 16 January 2023)

平野部の水田は隣りどうしの田の高低差がひじょうに小さくほとんど差がないように見えます。水が流れていかないといけないのでわずかながら差はつけてあるようです。一方、丘陵地では各地に段々畑のような、段丘のような、段差のある地形が多くあります。そういう地形の高低差をうまく利用して、さまざまな鷹隼類がハンティングをします。多くの場合は段丘の上の方から下に向かって地面ぎりぎりに低く飛んで、重力を利用しながらスピードを上げて狩りをします。段差や畦の草があるので自分の姿を隠すこともできるため、オオタカやノスリ、サシバをはじめ、多くの鷹隼類が狩りを成功させています。私がこういう狩りを特によく見るのはオオタカとコチョウゲンボウです。

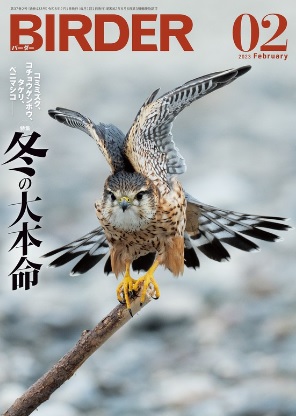

コチョウゲンボウは丘陵地の上の方にある電線にとまっていて、低い方へ飛び立ってスピードを上げて獲物を捕るところをよく見ます。ところが2月21日、いつもの反対方向に、つまり段差の下の方から上に向かって相次いで2回連続でハンティングをしました。

逆方向の狩り(1回目)

コチョウゲンボウ♂成鳥が、道路脇の電線にとまっていて、図のように高度を上げながら上の方の低い背丈の草地にいたハクセキレイ2羽に突っかかっていきました。私は獲物が「捕れた!」と思いましたが失敗でした。ハクセキレイを捕獲する瞬間の画像も「撮れた!」と思いましたが、下のようにハクセキレイしか写っていませんでした。それだけ飛行が速いということでしょうか。やや遠めから狩りの全貌を見ようとしていたので、たまたまだったのですが運よくハクセキレイのすぐ近くに車を停めていて、逆方向という珍しい狩りの瞬間を見ることができました。

逆方向の狩り(2回目)

2回目のハンティングはその30分後でした。1回目と同じ個体がやや高い電線にとまりました。今度は近くに私が隠れることのできるような段差があったのでとまり画像を撮ろうと思って電柱に身を隠す姿勢で近づいて待っていました。ほどなくして飛び立って、1回目と同じような段差と逆方向に飛んでいきましたが、1回目と違って私が下の方にいたので、私よりも上に飛んでいって、狩りの瞬間は段差で見えなくなってしまいました。反対に考えてみると、獲物から見た場合、段差を下から上に上がっていくコチョウゲンボウの姿は近くに来るまで見えないのでしょう。つまり見えないところからまさに突然コチョウゲンボウが姿を現し、逃げるに逃げられないことになるのでしょう。

この日は1羽のコチョウゲンボウ♂成鳥を4時間にわたってほぼ途切れずに追跡観察しました(7:40~11:50)。その間、ハンティングを4回しました。最初は羽ばたいてやや高度を上げた後、雑木林の上空でほぼ水平方向に飛んで小鳥(種不明)を追いかけました。雑木林の向こうに消えましたが、すぐに手ぶらで帰って来たので狩りは失敗でした。次の狩りは電線から飛び立って羽ばたきを交えながらどんどん高度を上げていき、(しかし肉眼でも見えるくらいの)ある高度からほぼ垂直に降下しながら3~4回ホオジロくらいの大きさの小鳥(種不明)にジグザグにつっかかりました。これも失敗し、電線にとまりました。どちらもよく見かける狩りの方法ですが、最初の狩りも降下する途中で逃げられた小鳥を追いかけ始めたら、結果的に水平方向に飛ぶことになったということかもしれません。高く上がってから後の降下中の狩りはことごとく失敗でしたので、ここでハンティングの方法を変えたのかもしれません。3回目の狩りが上記の「逆方向の狩り(1回目)」です。

朝、この個体を最初に見つけたのが午前7時40分で、そのうの膨らみがない状態で地面に降りていましたが、メジロくらいの小さな獲物を食べた後はほとんど嗉のうは膨らまないので、すでに朝早くに食べていた可能性はあります(この日の前日と一週間前の日を合わせて午前中で13時間、同じMA個体から目を離さないように継続観察をしましたが、この個体はいとも簡単にハンティングを成功させて小鳥を食べていましたので、3日目も同じだろうという推測です)。

段差を逆に利用するメリットとデメリット

メリット

1 獲物から接近を見られにくい。

デメリット

1 コチョウゲンボウからも獲物の位置やようすが見えない。

2 段差を逆に利用するので重力に逆らって飛ぶことになる。

狩りにおいては獲物に悟られずに近付くことが一番の利点なので、これらを天秤にかけるとメリットを優先することになるのでしょう。獲物の姿が見えなくなりますが、電線にとまる前に初めどこに小鳥がいるかが分かっていれば、そう困ることはないはずです。

---------------------------- ++

タカ類・ハヤブサ類はどの種もそれぞれ得意な狩りの方法を持っていますが、それは一種類とは限りません。オオタカやハイタカ、ハヤブサはいったい何通りのハンティングをしているのだろうかと思うほど多種多様な狩りの方法を見ることができます。コチョウゲンボウもそうですが、これら4種は全世界的に広く分布している種で、様々な狩りの方法をその環境やその時々の状況、獲物の種類などに合わせて選択することができています。それが生きていく強さ・柔軟さの源、世界的な広い分布の理由かもしれません。マーリン通信では狩りに関する文章を書くことが多いのですが、それはどういう飛行能力を持った種や個体(雌雄成幼や個体ごとの能力差があります)がどういう状況の時にどんなハンティング方法を選んだのか、なぜその方法を選んだのかということを書いているだけなのかもしれません。たったこれだけのことでも、書いていて終わりがありません。

(Uploaded on 25 April 2021)

2018年12月、愛知県内の河口近くの干拓地へコチョウゲンボウを見に行きました。なかなか出現がなかったので長時間待った後でしたが、1羽の幼鳥が電線にとまりました。

コチョウゲンボウが電線にとまって長い間ずっと休憩していることは意外と少なくて、多くの場合は獲物探し、つまりハンティングの途中です。今までの私の観察でも、電線にとまっていた個体はたいていはすぐに狩りのために飛び立つことが多かったです。この日のコチョウゲンボウも「すぐに突っ込むだろうな……」と思って見ていたら、やはり小鳥の群れをめがけて突っ込んでいきました。

送電鉄塔のてっぺんや灌木の上、あるいは農作業用の杭の上、畑の中のやや高い土塊の上、放棄された里芋の山の上などにとまっているコチョウゲンボウは、ほとんどの場合は獲物探しの最中です。つまり、すぐに人に見つけられるようなところにコチョウゲンボウがいる時はたいていは狩りの最中と思ってよいでしょう。ましてや電線上のようなどこからでも目立つところにいる場合は疑うこともないくらい狩りの最中(獲物探し中か、突っ込むタイミングを見計らっている時間)だろうと思っています。こういう所にとまっていても最後まで狩りをしなかったのはタカ類やカラスなどにじゃまされた時か、塒入り前くらいです。夕方、塒に入る前の個体は電線上にとまってゆったりとくつろぎ、辺りがかなり暗くなってくるとヨシ原の上にある電線に移動し、程なくして地面付近(地面か低い灌木の上)に降下して塒をとる…ということがありますが、塒入り前の時間以外では長時間電線にとまることは少ないです。昼間は目立つところで休憩すると他の鷹隼類に襲われやすいから避けているのだろうと思っています。コチョウゲンボウが休憩する時は畦道の上で周りが草で囲まれたようなところ、あるいはヨシ原の中などにいることがほとんどです。

1996年のWeb版マーリン通信の最初の記事にも書きましたが、コチョウゲンボウの狙っている獲物は遠くにいる小鳥が多いように思います。時には人間の目には見えない(双眼鏡でないと見えない)ほど遠くにいる小鳥を狙うこともしばしばあります。この日も干拓地には小鳥が多くいて、カワラヒワ500羽ほどの群れ、スズメの300羽と100羽ほどの2群、ムクドリ50羽ほどの群れがいました。コチョウゲンボウが突っ込んだのはそういう近くにいる大きな群れではなくて、450mも離れた堤防脇のヨシの生えた狭い草地にいる20羽ほどの種名不明の小鳥の群れでした。電線から飛び立って田の上の低いところを羽ばたきと滑空で高速で飛んで最後フワッと少し浮かび上がるように(草の背丈があるのでその分だけ少し上昇)しましたが、小鳥を捕ることはできなくて、すぐ近くの電柱のステップボルト(電柱で作業する人が登る時に使う足場の棒)にとまりました。この個体が幼鳥か♀成鳥か知りたかった私が車で近づき過ぎてしまったこともあるかもしれませんが、程なくして飛去しました。

ただ、狩りの最中に獲物探しで長時間とまっていることがないわけではありません。2019年1月にある干拓地で見たコチョウゲンボウ(幼鳥)は約30分間も電線にとまっていました。私がこのコチョウゲンボウに気がついた時は田の畦道でじっとしていました。時々まぶたを閉じたり開けたりしていたので休憩中だろうと思いました。しばらくすると近くを自転車に乗った若者が通りかかったので、慌てたように飛び立って、二枚北の田の真ん中にある土塊にとまりました。ここでもゆったりとくつろいだり羽繕いをしていましたが、ハヤブサ成鳥が近くに飛んできたので逃げるように近くの電線に移動しました。コチョウゲンボウにとってハヤブサは天敵ですので、地面近くにいると危険で、すぐ逃げることができるように電線にとまっただろうと思います。現にこのハヤブサは初めからハンティングモードで、コチョウゲンボウの背中越しのすぐ近いところで3回急降下をして3回目にカワラヒワらしき小鳥を捕らえました(カワラヒワではないかもしれません)。コチョウゲンボウはハヤブサの狩りのようすを見ていましたが、そのまま約30分間時々辺りをキョロキョロと見回す程度で電線にずっととまっていました。そして、電線にとまってから30分後に突然、頭を前後にぴくぴくと動かした直後に飛び立ちました。強く羽ばたいて一直線に飛んで高度が下がっていき、堤防の陰になってしまい見失いました。力強い飛び立ちと羽ばたきのスピード、飛行コース、角度などからハンティングだっただろうと思います。電線上のこの30分間が、(1) 休憩を含めた獲物探しだったのか、(2) 獲物でも見つかればいいなと思いながらの休憩だったのか、(3) それとも本気で獲物を探していたのか、(4) 休憩していたら突然格好の獲物が見つかったのか……、それはコチョウゲンボウに聞いてみないと分かりませんが、少なくとも電線上では眠ったりせず、羽繕いもせず、体をふっくらとさせることもしませんでした。そして、最後は狩りにつながりました。

このコチョウゲンボウを見つけてから1時間10分観察しましたが、私はコチョウゲンボウと視線を合わせないようにし、車から出ないようにし、車のガラスを下ろさず観察し、急な動きをせず、写真は必要最小限の枚数だけ撮って、撮った後はまた後ろへ下がるなどして適度な距離を保ちましたので、観察による影響はほぼなかっただろうと思います。

ということで、やはり電線上にコチョウゲンボウがとまっている時は狩りの最中のことが多いと思います。

-----------------------------

この記事は私が愛知県のフィールドで見た範囲で書いていますので、他都道府県の干拓地等では行動が違うかもしれません。つまり、地域によっては電線上で長時間休憩しているコチョウゲンボウがいるかもしれないです。

例えば、愛知県ではオオタカやハイタカ、ハヤブサが比較的多く見られますが、これらはコチョウゲンボウにとって恐ろしい天敵です。3月になってこれらの天敵が渡っていってしまったり、越冬地あるいは狩り場であった干拓地・農耕地から営巣地に移動していけば、安心して電線の上で休息することができるようになります。オオタカやハヤブサがあまり多くいない都道府県や頻繁に飛来しない地域では、越冬するコチョウゲンボウが遠くから目立つ電線上でずっと休憩している可能性はあります。やはり種間関係の影響は大きいです。

(Uploaded on 10 February 2019)

前回までにハヤブサ1例とオオタカ2例の背面飛行について書いてきましたが、実は私が野外観察をしていて背面飛行を一番よく目にするのはハイタカとコチョウゲンボウです。どちらも小さい体で小回りがよく効くので、ちょっとした狩りの時にでも頻繁に短い背面飛行をします。特にコチョウゲンボウはハンティング時に宙返りやジグザグ攻撃、小さな急降下をよく行いますので、当然ながらそれらの飛行の一部分は背面飛行ということになります。ただ、どちらも小さな種ですから、よほど注意深く観察しないと飛行の詳細なようすはよく分からないです。

さて、2018年2月9日のことです。愛知県のY川の河口にある干拓地へ、いつものように夜明け前に現着できるように家を出ました。夏至の頃の日の出がかなり早い時を除いて、真冬の厳寒期でもたいていは夜が明ける前の暗いうちに現地へ着くようにしています。この日も堤防の上で白々と夜が明けてきました。まだ十分明るくない時間からチュウヒが3羽飛び始めました。風がなく静かな夜明けでした。

しばらくして堤防の上から耕地の方を見ると、農道脇の樹木にキジバトくらいの大きさの鳥が1羽とまっていました。双眼鏡で見ても遠くてよく分からなかったので、堤防から下りてゆっくりと近づいたらコチョウゲンボウでした。背面が褐色なのかあるいは背面に灰褐色味があるかどうかが確認できなかったのですが、体下面の縦斑が太くて長く連なっていましたので、幼鳥だろうと思いました。私はすぐに、「よし、今日は一日この個体につき合おう」と決めました。

このコチョウゲンボウは午前7:30くらいに東方へ飛び立って滑空し高度を下げ、刈田や草地の上の低いところ(草の上1~2m)を100mほど力強く羽ばたいて飛んで、草むらの上で瞬時に背面飛行になり、「ストン!」と表現するのがいちばん適当な身軽さで草地に着地しました。体操の床運動で対角線を速く飛んだり回転したりしながら移動し最後に一番隅っこにストンと着地するようなそんなイメージでした。数10cm~1mほどの草があったため、地面に下りたところは見られませんでした。3~4秒後に飛び上がって、ゆっくりと羽ばたいて飛び、すぐに最初いた木に戻り同じ木の別の枝にとまりました。コチョウゲンボウが狩りをして失敗した時には元と同じ位置に戻るところは今までも経験していましたが、「今日もまた元の同じ位置に戻った!」と思いながら続けて見ていました。

すると、しばらくしてまた東方へこんどもかなりのスピードで羽ばたいて飛んで行きました。小さな林のさらに東の方までずっと飛んで、飛行高度があまりにも低かったのでここで一時見失ってしまいましたが、しばらくして、すぐに逆方向へ戻るところを見つけました。そして、またまた同じ木に戻ってきて枝にとまりました。2度同じ木に戻りましたが、こういうことが2度も続くことは私には珍しいことでした。しかし、残念ながらすぐにハシブトガラスに追われて北西の方へ一直線に羽ばたいて飛び、見えなくなるほど遠くへ行ってしまいました。その後正午まで、現れませんでした。この日は12:30までで観察を終了しました。

ハンティングには失敗しましたが、小気味よく、爽快で、切れ味のよいコチョウゲンボウらしい飛び方を満喫しました。そして、背面飛行・反転急降下のおまけまで付いてきました。

10月のハヤブサ、1月の自宅近くのオオタカ2例はそこそこピンが来ていましたが、今日の画像はピントがひどすぎますので恥ずかしくてとてもお見せできませんが、証拠として添付します。まぁ、笑いながら見てください。毎秒10コマの連写ですから、きちんとそのペースで1秒間に10枚が撮影されていたとすると、1と2、2と3の間隔はそれぞれ0.1秒間のはずです。

ここでいちばん感動的だったことは、背面飛行の時に、それまでの猛スピードを一瞬にゼロにして着地できたことです。普通、これだけの速いスピードで飛んでいた直後にスピードを止めようとすると体のバランスを崩してしまったりあるいはもっと距離や時間がかかってしまうように思うのですが、ほんの一瞬でスピードがなくなり宙返りをして地面にストンと着地することができたのです。短時間の宙返りの時にスピードを殺したのでしょうが、あまりの素早さに感動し、驚きました。タカ類・ハヤブサ類でこんなことができる種は他にいるでしょうか。

まとめます。

(1) 猛烈なスピードで羽ばたき飛行している途中で急に羽ばたきを止めることで、前に向かう推進力( →→→ )を一気に止めた。

(2) この時、ひょっとして翼の風切などの間から空気を逃がしていたのではないか(あくまでも推測です)と思うほど急に推力が止まった。

(3) 急に背面飛行状態になり頭を下にしたことで、体下面全部と翼下面全部、尾羽下面全部で急ブレーキの役割をした。

(4) 力がスッと抜けたかのようにスピードが急に弱まり、そのまま下へストンと降下できた。この時体がぶれたりふらついたりしなかった。

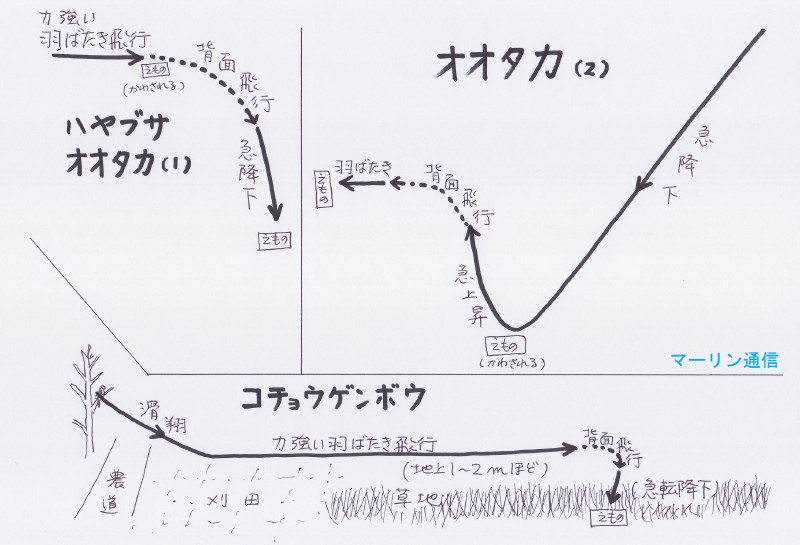

4回にわたり連続して書いてきたハヤブサ・オオタカ(1)と(2)・コチョウゲンボウの背面飛行の概略を図で説明すると、以下のようになります。

次回はハイタカの背面飛行について書きたいのですが、連続した画像が撮れてないです。そのうち撮影ができたら文章も書きたいと思っています。今まで撮れたのは、ハシブトガラスにモビングされた時にハイタカが逆ギレしたようなシーンでハイタカが逆さまになっている瞬間の一枚ものや、メジロを捕ろうと必死で追いかけている時に一瞬ハイタカが逆さに写っている一枚もの、3羽のハイタカが互いにつっかかりあっている時に逆さになっている画像くらいで、ハンティング中のきれいな連続ものは残念ながらないです。

(Uploaded on 15 March 2018)

タイトルにある「うっとり」の主語はコチョウゲンボウのつもりですが、夕陽にあたり、あかね色を帯びたコチョウゲンボウの美しさにうっとりとしている私もすぐ近くにいました。夕陽を浴びるコチョウゲンボウを何もせずにじっと見ていると、朝や昼のコチョウゲンボウとはまったく別種のような気さえしてきます。

『バーダー』誌の2012年12月号、特集「冬のワシタカ類ウォッチング」で、「冬のタカ観察の魅力とは?」と題して、P6・7に次のように書きました(ほんの一部のみ引用)。

「… また、夕方ねぐらに入る前の時間は、多くのタカがあたかもねぐら入りの儀式をするかのごとく華麗な舞いを見せる。早朝と夕方、どちらの時間も、十分な明るさがなく写真を撮るには不向きであるが、観察するにはベストタイムだ。… 」

こう書いたからというわけではないでしょうが、この冬の夕方、ある干拓地へは、タカ類・ハヤブサ類を見るために昨年まで以上の数の車が来ました。女性の方も多かったです。

2013年1月下旬、愛知県内のある干拓地で、午後3時ちょうどから観察を始めました。4時近くまではタカ類・ハヤブサ類は一羽も飛びませんでした。かなり遠くの干拓地の中の電柱のてっぺんにミサゴが一羽、ヨシ原の中の樹林帯の木の枝にノスリとチュウヒが一羽ずつ、いずれもじっととまっていました。全体的にタカ類・ハヤブサ類の動きがひじょうに少なかったです。ところが4時15分頃、美しいハイイロチュウヒの♂成鳥が近くに現れて、干拓地周辺のやや広い水路の上を行ったり来たりするように飛び回りました。どういう理由があるのか、水路の上を飛ぶハイイロチュウヒはよく見かけます。

4時30分頃にはどこからともなくコチョウゲンボウ♂成鳥が現れて、南北に走る近くの電線に西を向いてとまりました。程なくして電線の下に一台の車がやって来て、止まって観察を始めましたが、ぜんぜん気にするようすもありませんでした。まったく警戒心がないようでした。なんとなく、コチョウゲンボウが夕焼けの美しさに酔ってうっとりしているかのごとく感じられました。この日は夕焼けがひときわきれいで、日没直前の太陽からの光線がしっかりとコチョウゲンボウにあたり、全身があかね色に輝いて見えました。今まで経験したことのないような神秘的な美しさでした。左右を多少はキョロキョロと見ていましたが、落ち着いた印象です。しばらくとまっていましたが、他のウォッチャーの車が近づいてきたときスッと飛び立ち、田の上の低いところを滑空して堤防の向こう側のヨシ原のある干拓地へと行ってしまいました。滑空中に私の目の前を飛びましたが、背中の青色味が濃く見えてたいへん鮮やかでした。この光景は今も私の眼の奥に焼き付いています。

朝は朝の爽やかな楽しみ、昼は昼のダイナミックな楽しみ、そして夕方は夕方の特別な色彩の味わえる楽しみがあって、冬の干拓地はタカ類・ハヤブサ類だけで一日中楽しめます。帰り道に、その日獲れたばかりの地元産の新鮮な魚介類を買うことができれば、もう言うことなしです。夕食の鍋とさしみを想像しながらハンドルを握り、帰路につきます。

(Uploaded on 2 April 2013)

今年の秋から初冬にかけては、ハイタカの「初冬のタカ渡り」、「師走のタカ渡り」と称して、12月中旬まで観察を続けていたので、干拓地のタカ類・ハヤブサ類の越冬のようすを見に行く暇がなかなかありませんでした。

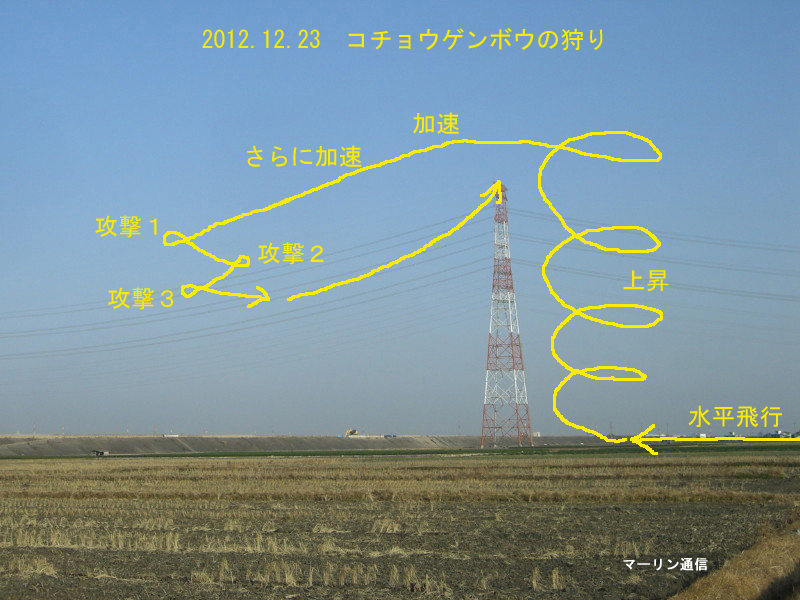

2012年12月23日、愛知県Y川の河口にある干拓地へ出かけました。運良くコチョウゲンボウ Falco columbarius の狩りのようすを見ることができましたので、報告します。まずは、下の写真を見てください。

8時20分、写真の右下で、水平方向に低く強い羽ばたきで飛ぶ非♂A(ヒオスA)、つまり、幼鳥か♀成鳥を見つけました。けっこう深い羽ばたきで、たとえるとツミのような深い羽ばたきです。鉄塔の東側近くで、図のようにらせんを描きながら上昇していきました。その間はずっと、羽ばたき続けていました。上昇気流はないですので、サシバが帆翔するようなわけにはいかず、つねに羽ばたいています。どんどん上がっていき、鉄塔のてっぺんよりも高くなりました。この時点で私は19年前のことを思い出して、これは高いところで小鳥を襲うだろうと直感しました。それはごらんの画面の右フレーム(コチョウゲンボウフォルダ)の記事の下から2つめの「コチョウゲンボウが急降下し小鳥を捕った」(1994年1月5日の観察)とそっくりだったからです。

鉄塔の高さの約1.5倍ほど上がったコチョウゲンボウは、図のように鉄塔と反対側のY川の上に猛烈な勢いで飛び、少し高度を下げて、そこで、一羽の小鳥を計3回攻撃しました。ハヤブサがよくおこなうような紡錘形になっての急降下ではなく、ゆるやかな角度の、しかし力いっぱい羽ばたきながらの降下です。残念ながら狩りには失敗しましたが、すぐに羽ばたいて、鉄塔のいちばん上の、たるませた電線の上にとまりました。写真のいちばん右下からずっと鉄塔にとまるまで、羽ばたき続けました。一回も滑空はしていません。とまったのが、下の写真です。

ここで、翼や尾羽を伸ばして広げたり、足を前の方へぐっと伸ばしたり、足の爪でくちばしのあたりをひっかいたり、体全体の羽毛を整えたりしていました。狩りに失敗したということは、次はまたすぐに狩りに出るはずと思い、しばらくこの個体につきあうことにしました。しかし、これだけの間、思いっきり羽ばたき続けた直後ですから、やはり疲れているはずです。すぐには飛べないでしょう。飛び立ったのは、30分以上たった8時57分。一気に滑空だけで私の車の近くを通って、堤防を越え、南のヨシ原の方へ行ってしまいました。遠くの鉄塔の上からずっと離れたヨシ原へ移動するのに、なぜ私のすぐ脇をわざわざ通過していったのか、ひじょうに疑問です。その後、この個体は見かけませんでした。

さて、オオタカやハイタカが遮へい物を利用して獲物に近づき、一気に狩りをするところをよく見ます。特にオオタカは、堤防に並行して飛んで、獲物の近くですっと堤防を越え、獲物を捕らえるということをします。堤防の代わりに、稲を干してある稲架(はさ)を使ったり、小さな川の水面上を飛び、橋の下をくぐり、小鳥に近づきすっと舞い上がって河川敷の小鳥を捕まえるなど、実に多くの遮へい物を利用します。ハイタカがガラスの割れた壊れた倉庫の中から外をうかがい、一気にスズメの群れに襲いかかったことは、以前マーリン通信でも報告しました。今回の鉄塔ですが、コチョウゲンボウが舞い上がったのは鉄塔の東側です。上がれるだけ上がって一気に飛び出していったのは鉄塔の西側にあるY川の真上です。ということは、コチョウゲンボウが鉄塔を遮へい物として利用していた可能性があります。

この小鳥の種名はよく分かりません。ツグミほどは大きくなく、メジロほどは小さくなく、執拗な攻撃もうまくかわすことのできる小鳥。何となくオオジュリンかなと想像していますが、よく分かりません。

この日は、同じ所で飛行中のコチョウゲンボウの♂成鳥を後ろから見ました。この♂成鳥は羽ばたきが浅く、先ほどじっくりと見たコチョウゲンボウのはばたきとはぜんぜん深さが違うので、チョウゲンボウかな?と思っていましたが、鉄塔にとまったところをよく見たら、コチョウゲンボウでした。羽ばたきの深さはその時の状況でいろいろと使い分けているようです。また、少し北の方へ行った田でほかの幼鳥か♀成鳥のコチョウゲンボウを見ました。帰り際に偶然お会いしたSさんは♂成鳥を2羽(別個体)見られたとのことですので、この干拓地には、この日、コチョウゲンボウが少なくとも4羽いたことになります。

(Uploaded on 24 December 2012)

2012年2月4日、越冬中のタカ類・ハヤブサ類のようすを見ようと思って、愛知県Y川の河口にある干拓地へ行きました。いつもは夜明けごろに現地に到着する日が多いのですが、前日が名古屋にしてはかなり低い氷点下5.2度という最低気温で、前々日の雪がまだ路面の一部に残っていましたので、少しゆっくりめの出発になりました。

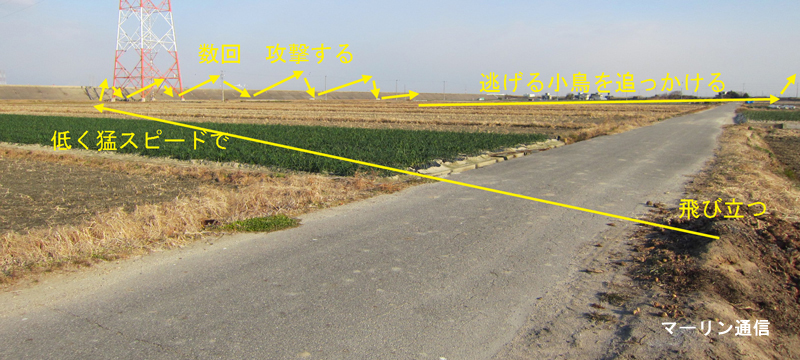

現地に着いてしばらくすると、魚を持ったミサゴが鉄塔にとまりました。近くへ行こうと農道を走っていると、偶然、目の前の農道脇の小さな土山の上にコチョウゲンボウがちょこんととまっているのを見つけ、急停車しました。車のフロントガラス越しですが、距離は約10メートルという近さですので、はっきりと見えました。こんなに近いのに、よく飛び立たなかったなと少し安堵しました。下の写真のような状態で、双眼鏡でじっくりと見ました。各羽の羽縁は淡色部があまりないのですが、蝋膜は緑色でしっかりと盛り上がり、背中には灰色味がまったくないので、幼鳥と思われます。

コチョウゲンボウはしばらくの間、西の方向をきょろきょろと見ていましたが、8時51分、頭を前後に3~4回クックッと動かした後(小首をついた後)、下の写真の一番長い矢印のように、一気に猛スピードで飛んでいきました。地上すれすれで、しっかりと羽ばたき、まさに、完全な一直線です。カーナビの地図を拡大して測ってみると、約380メートルの距離でした。鉄塔の左わきで、数羽の小鳥がパラパラッとはぜるように散ったかと思うと、コチョウゲンボウはすぐに急上昇。小鳥の種類は、遠すぎてよく分かりませんでした。この時の風は北西の向きで、風速は数メートル、コチョウゲンボウは風上に飛んでいきました。最初のアタックは失敗に終わりましたが、堤防の斜面(法面)の上あるいは堤防のこちら側の水路の上で、図のように5~6回小刻みな急上昇と急降下を繰り返し攻撃をしましたが、その都度小鳥にかわされたようで、捕獲できませんでした。堤防の向こうは広い川ですので、そっちの方へ行かせまいと思って法面上または水路上で攻撃をしていたのか、それとも、逆に、耕地のほうへ逃げられないように、つまり、小鳥の動ける範囲を狭くしながら攻撃できるようにしていたのではないかと思いました。最後は、右向きの長い矢印のように小鳥が逃げていきました。コチョウゲンボウも400メートル以上飛んで追いかけましたが、逃げられました。そして、家屋の向こうの電線に、何も持たずふわっととまりました。私もそちらへ車で向かいましたが、私の移動中にコチョウゲンボウは飛去しました。

私はその後しばらく、すぐ近くの耕地できれいな淡い色をしたチュウヒのオス成鳥を見ていましたが、10時15分にたまたま先ほどと同じ地点を通りかかったら、同じ土山に、またコチョウゲンボウがとまっていました。先ほどと同じ個体でこちらを向いています。こちら向きなので、こんどは逃げられるかな…と思いながらも、わざと目を合わさないようにして、横を向いて、可能な限り車を近づけました。コチョウゲンボウの位置は先ほどとはほんの少し違って、土山の右側の斜面の真ん中あたりにとまっていました。写真の矢印のところ(2回目)です。

コチョウゲンボウはしばらく羽づくろい等をしていましたが、8分後の10時23分、先ほどとは正反対の、私から見て右方向へ猛スピードで一気に低く飛んでいきました。急速に加速して約120メートルほど飛んだところで、40羽ほどのスズメが地面からシュワシュワッと乱れながら鉄塔にあがっていきました。コチョウゲンボウは足に黒いかたまりを持って、スーッと近くの耕地に下りました。車で反対側の農道に行きましたが姿は見えませんでした。食べているところをあまりじゃましてはいけないかなと思い、車から降りて探すことはやめました。

一回目の狩りと二回目の狩りの違いは、風向きとスタート地点です。一回目は北西の風が強く、風上の方向へ飛んでいって狩りをしました。二回目は、風がやんで、ほぼ無風に近い状態でした。どちらの方向にも無理なく飛んで攻撃していくことができます。

このあたりには、この土山よりももっと高い樹木があります。また、うんと高い鉄塔もあります。樹木や鉄塔なら、とまる場所によって高さが自由に変えられます。でも、あえてコチョウゲンボウはこの低い土山を選んだのだと思います。獲物を見つけるには適していないのですが、自分の位置が低いほうが、逆に相手に見つかる可能性は低くなります。小鳥に悟られずに、攻撃に移れます。その証拠に、今回の二回とも、コチョウゲンボウが長距離を飛んで、群れに突っ込んだ後で、はじめて小鳥はパラパラッと逃げ始めました。

もう一つ、この土山には、収穫して捨てられた里芋がたくさん積み重ねられています。土の色も里芋の色も、コチョウゲンボウの幼鳥の体色にそっくりです。低い位置で保護色となれば、小鳥はまったく気づくことができません。まさに、不意打ちがいつ襲ってくるのかこれっぽっちも想像はできないでしょう。森林の小鳥にとっての一番の脅威であるハイタカと同じように、干拓地に生きる小鳥たちにとっては、コチョウゲンボウの存在は、まさに同じような脅威でしょう。宮沢賢治の作品『やまなし』に出てくる「青光りのまるでぎらぎらする鉄砲だまのようなもの」、「青いものの、先がコンパスのように黒くとがっているもの」すなわちカワセミが突然水中に飛び込んでくるようなものです。小魚にとっては100%の不意打ちです。

2回も同じ土山を利用するところを観察できました。ひょっとすると、このコチョウゲンボウはこの土山を今までに何度も利用していたかもしれません。

今日のような一連の狩りのようすは、とてもスチル写真では表現できません。ビデオカメラを使っても、私が持っているような数万円の家庭用機器では、無理です。かといって、放送局が使うような大型カメラを使用しても、よほどの時間と努力がないと難しいでしょう。狩りの全体像が予測できればいいのですが、いつどのような方向へどう飛び出していくか予測することはなかなか難しいです。距離のかべもあります。やはり、「肉眼で見て味わうことが一番」ということでしょうか。

(Uploaded on 7 February 2012)

クラシック音楽の世界にどっぷりと浸かるようになって、40数年がたちます。これまで多くの作曲家の曲を聴いてきましたが、その中で私が一番「心ひかれる」作曲家はグスタフ・マーラー Gustav Mahler です。ほかには、バッハ Johann Sebastian Bach 、モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart が好きです。もちろん、そんな単純に作曲家に優劣や順位を付けられるものではありませんので、なんとなくという私の好みです。また、一番ひんぱんにCDを聴いているのは、モーツァルトです。若い頃、バイオリン教室に通い始めた理由はバッハの音楽を弾きたかったからです。

優秀な指揮者としても活躍したグスタフ・マーラーは1860年7月7日、当時のオーストリア帝国イーグラウ近郊のカリシュト村、現在のチェコ共和国のカリシュチェというところで、酒造業を営むユダヤ人家庭で第2子として生まれました。マーラーは10の交響曲と管弦楽の伴奏付き声楽曲が有名です。指揮者としてオーケストレーションに精通していたからでしょうか、どの作品も優れて奥深いものがあります。1911年5月18日、敗血症のためウィーンで亡くなりましたが、まだ50歳という若さでした。今年、2011年はちょうどマーラー没後100年にあたります。そのため、各地のオーケストラがマーラーの作品を例年になく多く取り上げています。名古屋市では、「名古屋マーラー音楽祭」というものが、愛知芸術文化センターの愛知県芸術劇場コンサートホールで開かれています。名古屋市を中心としたアマチュアの各オーケストラが、一か月に一つずつ交響曲を番号順に演奏し、1年かけて全10曲を聴くことができるというものです(ただし交響曲第8番「千人の交響曲」は2012年7月、愛知県芸術劇場の大ホールにて)。マーラーの交響曲はどれも編成が大規模で、声楽パート・合唱を伴うものが多いですので、演奏会を開くのもたいへんなことだと思います。関係者の皆さんには感謝しています。先月の2月27日に行われた交響曲第1番の演奏会に行きましたが、ひじょうにすばらしいものでした。楽団員の熱心な演奏に感激しました。「名古屋マーラー音楽祭」のウェブページアドレスは、

http://mahler.nagoyaongakunotomo.or.jp/

です。なかなか好評な演奏会ばかりです。「好きな曲」アンケートもおこなっています。

さて、なぜ、「マーラーとコチョウゲンボウ」なのか? これはひじょうに個人的な感覚ですので、皆さんに笑われてしまうかもしれません。木曽川河口にある干拓地の耕地の土塊の上にじっととまるコチョウゲンボウを初めて見たときのことですので、もう30年以上前になります。その時のコチョウゲンボウは非♂Aの個体だったのですが、その、物憂げな、愁いに満ちたコチョウゲンボウ独特の顔の表情を見たときに、私の頭の中にはしっかりとマーラーの顔が浮かんだのです。

タカ類の虹彩は黄色いものが多く見られますが、ハヤブサ類の仲間は虹彩と瞳がともに黒く、眼の全体が黒っぽく見えます。そのため視線がどこにあるのか分かりにくいです。いつまでもじっとしているその個体ははるか遠くを見つめているように感じたのです。♂成鳥の場合はその鮮やかな色彩が影響しているのでしょうか、それほどではないのですが、幼鳥や♀個体を見ると、今だにこの時のことが思い出されます。長い年月が経っても、私の頭からまったく離れなくなっています。そんなわけで、「マーラーとコチョウゲンボウ」というタイトルにしました。

(Uploaded on 9 March 2011)

2008年1月6日、愛知県のY川の河口にある干拓地へコチョウゲンボウを見に行きました。夜明け頃現地に到着しました。霜がおりる寒い朝でした。車の温度計では外気温2度C。ハイイロチュウヒが舞ったり、ミサゴが2羽近づいてきたり、チュウヒが獲物を捕ったりと、朝から退屈しませんでした。

午前9時15分、どこから飛来したか分かりませんが、突然現れたコチョウゲンボウが私の目の前の小鳥をふわっと舞い上がるような感じの飛び方で捕らえ、すぐ近くの高さ3~4メートルの木の枝(地上2メートルほど)にとまりました。そして頭から食べ始め、一気に、休みなく両足まで食べつくしました。

食べ終わるとすぐに近くの田の土塊の上にとまり、土塊でくちばしの掃除をしていました。まぶた(下まぶた)を閉じたり、体中の羽毛をふわっとふくらませて、片足で立ち、しばらくの休憩。こんな時は、体がふくらんでいるので相対的に頭が小さく見えて、オスでもメスのように見えてしまいます。

今度は、再び獲物を食べた木の枝にもどって、羽繕いを始めました。羽繕いの最中、ミサゴなどは瞬膜を閉じて油を塗っていますが、コチョウゲンボウは下まぶたを閉じながら油を塗っていました。他のタカ類・ハヤブサ類はどうなのか、興味があります。のびをしたり、体ぶるいをしたり、足の爪でくちばしをこすったり(小猿がき)と羽毛の手入れに余念がありませんでした。見始めてから1時間5分の間、私はほとんど一時も目を離さず見ていました。十分に堪能しました。雌雄成幼の判断はなかなか難しいですが、この個体は背面が赤褐色で、どの角度から見ても頭が相対的に大きかったのでたぶん♂幼鳥だろうと推定しています。

10時20分、東方へ飛び去った後で木の下へ行くと、メジロの風切り羽が落ちていました。まだ柔らかい湿った打ち(うんち)もあり、打ち頭(うちがしら)といって打ちの中に黒いかたまりが見られました。ペリットも落ちていましたが、少し古いものなので、他のタカのものかもしれません。

西三河野鳥の会の機関誌「KERI」400号記念文集からの転載です。なお、この文章では、タカ類・ハヤブサ類を「タカ」と呼んでいます。

会員 ペンリレー No.130

小タカの魅力

鷹隼類の魅力に引きつけられて30年間、私は鷹隼類ばかり見てきました。ハトやカラスが木の枝にとまる時には翼をパタパタとし、少しよろけるようにとまりますが、鷹隼類は飛んできて木の枝に吸い付くように、ピタッととまります。ハイタカが小鳥を捕るときは木の幹の周りをくるくるとアクロバティックに飛びますし、オオタカが茂った樹間を飛び回るときは枝にぶつからずによくこんなスピードが出るものだと感心するほどです。これらの中でも飛翔能力が特に優れた鷹隼類、例えば、ハヤブサ科ではコチョウゲンボウとハヤブサ、タカ科ではツミ、オオタカ、ハイタカなどが飛んでいるところを見るだけでもひじょうに爽やかな感動を覚えますが、その飛翔力を見せつける極致、獲物を捕らえる瞬間はいまだにワクワク、ドキドキします。生きのびるためとはいえ、あらん限りの頭脳と身体能力を使って狩りをします。また、ディスプレイ飛行も見事!としか表現のしようがないほど胸をときめかせます。

20数年前、K干拓地で背中と翼上面の青い小さなハヤブサ科の鳥が、空中を自由に急旋回・急回転・急上昇したり、ジグザグに飛び回ったりしている姿を見て、コチョウゲンボウにとりつかれました。私のウェブページもコチョウゲンボウの英名のマーリンから「マーリン通信」として、早、10年以上経ちました。

コチョウゲンボウは気むずかしく愁いをおびた目で、いつも遠くを見つめてあまりにこやかな顔をしませんが、田んぼの土塊の上でじっと長時間とまっている時など、「あんた、今何考えてんの?」と言いながらコチョウゲンボウと会話するのが楽しみの一つです。ハイタカ属でいえば、ツミやオオタカの表情の豊かさと一味ちがい、無表情で自分の思いを外に出さないハイタカのような感じです。なぜ、一種一種がこんなに表情が違うのでしょう。

今の私のテーマは、遠くのほうを飛んでいるシルエットだけの鷹隼類を見て、種名はもちろんですが、「これは雄の幼鳥だ」とか、「雌の成鳥だ」と識別することです。早く分かるようになりたいと思いながら観察を進めていますが、これがなかなか難しいです。ハヤブサの亜種・個体差もまだよく分かりません。自分の観察スキルをアップすることは楽しみですが、他にも研究テーマがたくさんあって、どうやら楽しみは永久に尽きないようです。これからも西三河野鳥の会の皆さんと一緒に鷹隼類を見続けていきたいと思っています。よろしくご指導のほど、お願いいたします。

次回は、よく車に乗せてもらっている〇〇さんにバトンタッチします。

(Uploaded on 6 June 2007)

コチョウゲンボウの♀成鳥・♂幼鳥・♀幼鳥の識別はひじょうに分かりにくいです。そこで、少しでも分かりやすいようにと、私見を交えて一覧表にしてみました。

表は、まだ作成途中です。皆さんに見ていただき、修正していきたいと思っています。

| 視 点 | ♂成鳥 | ♀ 成鳥 | ♂ 幼鳥 | ♀ 幼鳥 |

| 大きさ | ♂よりもやや大きい | ♀よりもやや小さい | ♂よりもやや大きい | |

| 頭部の大きさ | ♂よりも相対的に頭がやや小さく感じる | ♀よりも相対的に頭がやや大きく感じる | ♂よりも相対的に頭がやや小さく感じる | |

| ろう膜 | 黄色っぽい | 早い時期(秋)は黄緑色っぽい | 早い時期(秋)は黄緑色っぽい | |

| 目の周りのリング | 黄色っぽい | 早い時期(秋)は黄緑色っぽい | 早い時期(秋)は黄緑色っぽい | |

| 眉斑 | 細く短い個体が多い | 太く長い個体がいる | 太く長い個体がいる | |

| 背面の色 | 灰色を帯びた褐色 | 褐色~赤褐色で、灰色味はない | 褐色~赤褐色で、灰色味はない | |

| 腰~上尾筒の色 | 灰色味が強い | 背中と変わらない | 背中と変わらない | |

| 背面の淡色斑 | 幼鳥ほど鮮明ではない | 鮮明な個体がいる | 鮮明な個体がいる | |

| 体下面 | 幼鳥より幅の狭い褐色の縦斑や丸い斑 | 褐色~赤褐色の斑で、幅が広く縦に長く連なる | 褐色~赤褐色の斑で、幅が広く縦に長く連なる | |

| 腹~脇の斑 | 幼鳥のようなコントラストのある丸い淡色斑は見られない個体が多い | 赤褐色斑の中に丸い淡色斑がくっきりと見られる個体が多い | 赤褐色斑の中に丸い淡色斑がくっきりと見られる個体が多い | |

| 風切羽の先 | 精細な画像で見るとやや不ぞろいな個体がいる | 精細な画像で見るときれいにそろっている | 精細な画像で見るときれいにそろっている |

野外で♂成鳥以外のコチョウゲンボウを観察した時、一番注意するところは

〇 背中や腰に灰色味があるかないか

〇 体下面の斑の太さや大きさ

〇 眉斑の太さや長さ

などです。個体を手にとって調べれば雌雄成幼はすぐ分かることですが、今では高精細な画像を撮ることができるようになりましたので、画像からもかなり同定が可能です。

また、下のような個体を観察して、さらに写真が撮れれば、新しい知見が入ることと思います。下の写真は2枚とも、同一個体で、2006年1月9日に愛知県で撮ったものです。コチョウゲンボウは、12月や1月には体上面の一部や中央尾羽を換羽し始める個体が多いです。通常の換羽とは別に、なんらかの事故等で羽が抜けた後に新たに生えてくる時も、やはり成羽が生えてきます。図鑑やインターネットで時々このような個体の写真を見ますが、これらは私から見るとドキッとするほどの「良い写真」です。

中央尾羽が青い成羽に換羽し始めており、「♂幼鳥です」(定義に則って厳密な言い方をすれば「若鳥」)と言える

こんなピンぼけ写真でも、研究には大いに役に立ちます

ツミやハイタカ、オオタカ、その他の多くの鷹隼類についても言えることですが、成鳥の♂と♀の体型をよく見てそれを幼鳥に当てはめると、(若干の差異はありますが)ある程度は幼鳥の雌雄の判別の助けになります。ただ、慣れないと誤同定しやすいと思います。

(Uploaded on 29 January 2006)

久しぶりにコチョウゲンボウのねぐら調査をしました。午後3時から日没まで、しっかり調査するつもりでしたが、あまりの強風のため、羽数をしっかりと把握することができませんでした。当然ですが、気象条件は調査に大きく作用してきますね。

調査日 2005年2月上旬

調査地 愛知県K川の河口近くの干拓地

天 候 晴 北西の風 風速10m以上

天気予報では風速6m程度でしたが、海岸近くの堤防の上の吹きさらしは立っていられないほどの強風が吹きました。

午後3時25分 ミサゴ5羽が、電柱の上にとまっている。

3時40分 チュウヒ1、ノスリ1が飛来。ノスリは電線にとまる。

3時45分 ハイイロチュウヒ1、コチョウゲンボウ1飛来。コチョウゲンボウは電線にとまる。

ミサゴもコチョウゲンボウも風上の方を向いて、体をほとんど水平に近い体勢をとっていました。風に吹かれて尾羽や体全体が大きく揺れ、さすがに電線にはとまりにくそうでした。コチョウゲンボウはふだん、今日よりももう少し長い時間電線にとまった後で、下に下りるのですが、強風下では早めに下に下りてしまいました。

この後、私もあまりの寒さに耐えかねて、場所を移動し、橋脚の陰で見ていましたが、川上からやってきたコチョウゲンボウはすぐに下へ下りてしまい、結局、数を正確に数えることができませんでした。コチョウゲンボウは耕地や耕地近くのヨシ原から集まってくるものよりも、川の上流から飛来してくるものが多いということが分かってきました。

今までは、数を数えることだけで精一杯で、コチョウゲンボウがどこからこのねぐらにやってくるかは調べる余裕がありませんでした。今日の強い風のおかげでいいテーマが見つかりました。

(Uploaded on 5 February 2005)

2003年12月25日、愛知県K川の河口にある干拓地での調査です。今回は、正確に電柱、電線の図を描かずに数を数えたので、多少の誤差があるかもしれません。

3:30 ♂成鳥1羽

3:53 ♂成鳥1、非♂A4羽

4:07ごろ ♀3羽下へ下りる (以下、♀の表記は非♂Aの意味です)

4:15 ♂1♀1羽下へ下りる

4:17 ♀1羽

4:28 ♀3羽やってくる

4:36 チュウヒが7羽集まって舞う

4:50 コチョウゲンボウ10羽(暗くて雌雄判別できず)

5:03 コチョウゲンボウ11羽

5:10 コチョウゲンボウは全部下へ下りたもようで1羽も見えない

5:15 ほとんど真っ暗。カウント終了

(Uploaded on 25 December 2003)

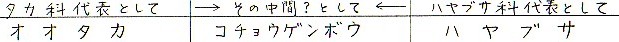

日本産のタカ類・ハヤブサ類はおおまかに、タカ科とハヤブサ科に大別されます。ここでは、タカ科の代表をオオタカとし、ハヤブサ科の代表をハヤブサとして話を進めます。

さて、コチョウゲンボウは多くの点において、ちょうどこの両者の中間の性質を持つことが分かります。コチョウゲンボウはひじょうに個性的な、興味ある種といえます。では、どの点がどうなのか、以下に具体的に述べてみます。

なお、以下に示す図は3枚一組で、左からオオタカ、コチョウゲンボウ、ハヤブサの順になっています。日本野鳥の会愛知県支部の室内例会で1993年2月13日にスピーチした折に配布した資料をスキャナーでとったものです。

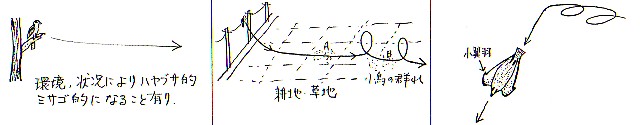

(1) 獲物の捕り方

オオタカは図のように木の枝に止まって待ち伏せたり、羽ばたきや滑空、旋回をしながら獲物を探します。見つけた獲物に猛進し、足を突き出して獲物を爪でつかみ捕ることが多いです。短距離か長距離かというと短距離走者のようです。林の中では幅広の短い翼と長い尾を巧みに利用し、急旋回を繰り返し、見事に獲物をつかみます。

ハヤブサもオオタカと同じくいろいろな狩りのテクニックを持ちますが、図のように急降下して、獲物を足でパーンと打ち、落ちていくところを空中でつかみ捕ることが多いようです。

ところが、コチョウゲンボウは図のように、この2者の中間的な狩りの仕方をすることが多いようです。少し高度をとって急降下をし、また高度をとって急降下をするということを繰り返します。ジグザグ飛行や、クルンクルンとした螺旋飛行をして、獲物をつかみます。

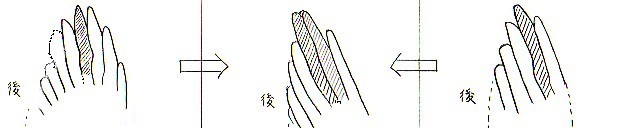

(2) 翼式の違い

下の図のように、オオタカでは初列風切羽の7枚目(P7)が一番長くなっています。ハヤブサでは同じく9枚目(P9)が一番長くなっています。これに対して、コチョウゲンボウでは8枚目または9枚目(P8またはP9)が一番長くなっています。

(3) 江戸時代の鷹匠の使い方

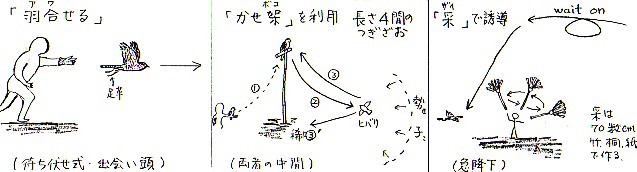

江戸時代の鷹狩りにおいても、オオタカとハヤブサは野外での生態の違いから、まったく違う使われ方がされました。獲物によっても猟の方法が異なりますが、おおよそ図のようです。コチョウゲンボウは生態的にも中間的なので、狩りにおいてもオオタカとハヤブサの中間的な使われ方がされました。

長さ1間の継ぎ竿を図のように4本つないで「かせ架」を作り、図の丸数字の1(拳を離れ、かせ架に止まる)、2(ヒバリを捕る)、3(かせ架にもどる)のように飛んで戻った鷹を、継ぎ竿を短くしながら据え上げます。

詳しくは、左目次の「江戸時代の鷹狩り」 フォルダーの中の2007年10月7日付けの記事 「江戸時代の鷹狩り(8) 小長元坊を使う」 をごらんください。

幕府の鷹匠は当時の最も優れたバードウォッチャーであり、また生態学者でもあったので、野外で観察したことを巧みに鷹術に取り入れてきたようです。実によく見ているものだと思います。

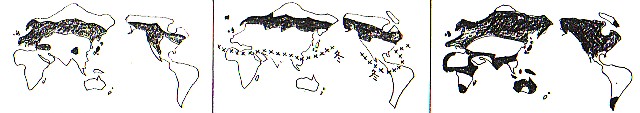

(4) 世界での分布

余談ですが、この3種の分布は図のようになっています。ごくおおざっぱに言えば、優れた性能のタカ類・ハヤブサ類はやはり分布も世界的と考えて差し支えないでしょう。

(Uploaded on 3 January 2003)

2002年12月14日、愛知県Y川の河口にある干拓地へ行きました。この日のお目当ては、いつものコチョウゲンボウ(マーリン)です。「夜明け前に現地到着」が私のモットーであり、それが最善の時間帯なのですが、都合により、午前8時少し前の現地到着になりました。

干拓地の一番すみっこの、全体が見渡せるところに車を停めて朝ご飯のおにぎりを食べようとしたら、すぐに車の真上の電線にチョウゲンボウ(非♂A)がとまりました。真下から見上げる格好になりました。近すぎても見にくいものです。食事中にノスリやチュウヒが出ました。

その後、車内からの探鳥中、田の土塊にとまる♂のコチョウゲンボウを発見。この鳥に今日一日付き合うことにしました(写真)。しかし、30分間以上じっとしていた後、上空低くにノスリが現れ、それに追われるようにはるか西のほうへ飛んでいきました。

するとその5分後。今度は私の車のすぐそばをすばらしく力強い羽ばたきで別のコチョウゲンボウが飛来しました。下の写真です。

この個体は少し飛んだり、他の土塊にとまったりしながら羽や足の伸び、羽づくろいなどをし、35分間ほどこのあたりにいました。

2羽とも30分以上観察できました。ラッキーと言えばラッキーですが、鷹隼類を追いかけ回さないことが長時間観察できる秘訣ですね。車の車体の色があまり刺激的な色ではないことも、よかったように思います。

この日は、午後、予定があったので早めに帰宅してしまいましたが、この2羽のコチョウゲンボウの他にもう1羽のコチョウゲンボウの非♂Aも現れ、すばらしい飛翔を何度も見ることができました。

(Uploaded on 26 December 2002)

2002年1月末、日本野鳥の会のY氏と二人で、愛知県Y川の河口にある干拓地へ出かけました。氷点下の冷え込みになる寒い朝で、行く途中少しだけしぐれましたが、朝日が昇るころには晴れ間が見え始め、久しぶりに山の端から昇る大きな感動的な朝焼けの太陽を見ることができました。

干拓地南端の堤防に日の出後すぐに到着しました。そこで一時間近く様子を見ていましたが、意外とタカ類・ハヤブサ類の動きが鈍く、チュウヒ、チョウゲンボウなどが近づいたり遠ざかったりといった程度でした。

8時頃、車を北の方へ移動させたら、♀成鳥と思われるコチョウゲンボウが田の畦の土塊にとまっていました。

今日はこのコチョウゲンボウを中心に観察しようと思い、窓が曇るので少し開けて双眼鏡を外へ出したとたん飛び立ちましたが、幸い100メートルほど離れた土塊に、またとまりました。その後、あまり近づかないように気をつけて観察したところ、幸いにもこのコチョウゲンボウが小鳥を捕らえ、食べ終わるまでの一部始終をすぐ近くで見ることができました。

時間を追って、以下に、江戸時代の鷹匠言葉を使いながら記述します。

8:01

車の右側30メートルほどの畦の土塊にとまるコチョウゲンボウを発見する。8:04

飛んだが、100メートルほど離れた土塊に、またとまる。刺激しないように、やや離れたところで観察する。

8:07

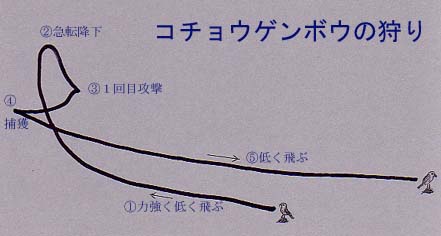

上の図の①のように低く飛び立つ。しかし、羽ばたきは勢いよく、力が入っている。途中から急上昇をしたかと思うと急にひるがえる②。③で一回、小鳥に突っかかる。この時、小鳥は群れではなく、一羽しか私の目には入らなかった。2~3羽いた可能性は否定できない。④で、二度目に突っかかり、どうやらこの時に小鳥を捕った様子。スーッと⑤のように低く飛びながら、幸いにも私の車の近くにとまる。8:09

車で少しだけ近づくが、刺激しないように50メートルほどのところで様子を見る。体をやや前傾姿勢にし、しきりに周りや上空を気にし、キョロキョロとする。特に何かが近くに来ていたわけではない。8:17

土塊にとまって8分後、おもむろに羽毛をむしり始める。この時初めて小鳥の黄色と黄緑色の羽毛が見える。どうやらメジロらしい。羽毛が風に舞い、飛んでいく。ガツガツと赤い肉を引きちぎって食べる。8:25

8分後、食べ終わったらしく、すぐに土塊の枯れた雑草で嘴ずり(はしずり)をする。8:28

打ちを一回突く。8:30

左足で小猿がきを数回する。その後ずっとじっとしている。時折、手袋を引く。8:54

トビが上空から降下し、コチョウゲンボウの数メートルのところまで近づくが、そちらを見やるだけで、特に変化なし。9:03

羽づくろいを始める。腰の付け根付近(おそらく油壺)のあたりに触れ、左の翼の上部、左の翼の内側、右の肩と続ける。飲み込んだ獲物を含むように頭、首を上下させる動作を計3度する。9:07

ハシボソガラスが上空から降下し、かなり近づく。コチョウゲンボウが初めて飛び立ち、このカラスを2回攻撃し、追い払う。そして、近くの電線にとまる。9:10

西方へ飛び去り、姿が見えなくなる。

70分にわたる「ドラマ」は終わり、すぐにあぜ道を歩いて「現場検証」にはいる。その結果、

〇 羽毛を確認し、獲物はメジロと判明。羽毛の付け根にまだ乾いていない血痕があった。

〇 以前、チョウゲンボウがスズメを捕った時には頭や足が残っていたので(左目次の「チョウゲンボウ」参照)、今回もメジロの頭部や足が残っているはずだと思い、二人で土塊の周りをしっかりと探すが見あたらなかった。頭部や足もすべて食べ尽くしたと思われる。

〇 打ち(うち)は純白で、緑色っぽい打頭(うちがしら)はなかった。

鷹匠用語について:

嘴ずり=食料を食べた後、くちばしに付いた血や肉片などの汚れを取るために木の枝などでくちばしをこすってきれいにすること

小猿がき=第2趾の内爪で口の周りやくちばしをこすること

手袋を引く=片足を曲げて腹の羽毛の中に入れ、片足だけで立つ

油壺=腰にある油腺

打ち=うんち

打ちを突く=うんちをする

打頭=白い打ち(うんち)の中にある黒または緑色の固まり

(Uploaded on 2 February 2002)

2000年1月16日。敬愛するN氏と二人でY川の河口近くの干拓地へ、夜明け前から鷹隼類を見に行きました。朝早くからミサゴが魚を捕り始めたり、チュウヒ、コチョウゲンボウの幼鳥が出たりしました。

コチョウゲンボウは眉斑の続き具合や体羽の斑の大きさ、色彩などから3羽の個体識別をしながら、そのすばらしい飛行の様子を見て、楽しみました。この内の1羽(幼鳥)は途中からずっと田の中の土塊にとまっていることが多かったのですが、正午ごろ突然飛び立ち、近くの電線にヒョコンと止まりました。

このとき、私はNさんに、ついつい偉そうに「早ければ5分以内に狩りをしますよ。遅くても、1時間も待つということはないでしょうから、このままこの位置で、車の中で待ちましょう。きっと狩りをしますよ」と、狩りの予告をしてしまいました。

自信はあったのですが、こう言った後、よく見ると、なんと、このコチョウゲンボウは、風下を向いて電線に止まっていたのでした。しかも、やや風が強くなりつつありました。私は「あれ?」と思いました。コチョウゲンボウが向いている風下の方は道路、堤防と海…。獲物がいるのは、背後の干拓された田の中。

「これでは狩りはできない」、「偉そうなことを言わなきゃよかった」と後悔しながら、また5分ほどたった頃です。コチョウゲンボウが急に180度向きを変えて、急発進しました。力強い羽ばたきで、すーっと飛んで100mほど先のムクドリの群れにつっこみました。車の死角で、その後がよく見られず、残念ながら見失ってしまいましたので、獲物を食べているところは見られませんでした。風下に向かっては飛び立てず、うまく狩りもできないことをコチョウゲンボウは十分承知していたはずなのに、なぜずっと風下を向いていたのでしょうか? 大きな疑問です。

私なりの解釈ですが、コチョウゲンボウには、わざと小鳥たちに背を向けて小鳥たちを安心させようとしたり、カモフラージュしたりしようという戦略があったのではないでしょうか。私にはそのようにしか思えません。

(Uploaded on 5 March 2000)

最近のK川河口部、N干拓地およびその周辺の変貌は、信じられないほど急激です。第2東名高速道路が干拓地を南北に分断し、ほぼ完成しつつあります。インターの建設はすすみ、耕地南側のゴルフ場もほぼ完成。倉庫、ふれあい会館が建設中。クレーンが林立し、遠くにもビルがたくさん造られつつあります。2~3年ぶりにこの地を訪れられた方は、きっと度肝を抜かれることでしょう。

通行止めの道路が増え、また、どの方向にカメラを向けても、バックには必ずクレーンや建物が入るというほどで、ついつい足が遠のきます。野鳥園の西隣りにアシ原と水たまりがたくさんあった頃は、毎週のように出かけていましたが、こんな訳で、1月29日がこの冬はじめての探鳥でした。

午後3時頃、現地に到着。野鳥園には30分ほどいましたが、ノスリが4カ所にとまっていました。2羽は成鳥でしたが、あとの2羽は不明。オオタカ成鳥が、キジバトを追いかけましたが、最初の距離が離れすぎていたからか、捕れませんでした。オオタカは2回出ました。干拓の耕地では、チョウゲンボウのオス幼鳥や、ハイイロチュウヒのオス成鳥などが、華麗に飛んでいました。

コチョウゲンボウのねぐらでの数は、やや少なく感じました。電柱一本一本の細かい配置と電線上のコチョウゲンボウの位置を正確に把握しなかったので、おおざっぱな調査になってしまいましたが、それでも、同時に見られた数は11羽(5:00、5:12)。途中、電線から下へ降りたものや、位置が変わっていたりして、合計で、おそらく20羽以上は、いたように感じました。

このねぐらには、ハイイロチュウヒのオス成鳥1(4:15)、チュウヒ1(5:08 ほかに遠くの堤防上にチュウヒ?らしきもの3羽 5:25)、ミサゴ3、ハヤブサ3(5:26)がいました。ミサゴはとびとびで、電柱のてっぺんに見られ、真っ暗になるまで電柱上にいました。その後、下へ降りたのか、そのままだったのか、暗くて分かりませんでした。ハヤブサは、1羽が耕地から飛来し、ねぐらのやや西の上空で2羽と合流し、3羽でそろって南の方向へと飛んでいきましたが、途中で見失いました。

あかね色に染まった夕焼けのキャンバスの中、何群ものカワウが次々と編隊飛行をしていました。そのカギ型の線が、風のせいでしょうか気流のせいでしょうか、左右にゆらりゆらりとゆっくりと揺れ、なんとも言えないほど美しく感じました。

なお、この日の日没時刻は午後5時16分でした。タカ類・ハヤブサ類情報のため、ねぐらの詳しい位置は意図的に記述してありませんので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

(Uploaded on 30 January 2000)

コチョウゲンボウのねぐらはまだ健在ですかという質問を、この秋から冬にかけて3名の方からいただきました。このすぐ下のデータが少々古くなっていましたから、もっともなことです。

さて、98~99年にかけての冬もねぐらは健在です。98年12月6日のようすをお伝えします。

1998年12月6日(日曜)午後3時30分~5時12分観察 日没時刻 4:40

愛知県K川の河口干拓地

天候 曇り 風 弱い

3:58 コチョウゲンボウ2、うち1羽は電線上で何かを食べている。

4:00 ミサゴ1、ノスリ1、コチョウゲンボウ2

05 コチョウゲンボウ1飛来

06 ミサゴ、少し北へ移動

13 コチョウゲンボウ4になる

17 チュウヒ1飛来

23 ハイイロチュウヒ非♂A1飛来

24 ミサゴ1、魚を持って飛来。電線上で食べ始める。

34 コチョウゲンボウ9または10になる。ミサゴも3になる。

40 耕地でチョウゲンボウが昆虫らしきものを食べる。

46 コチョウゲンボウが19または20になった。

56 コチョウゲンボウ9。かなり、下へ降りた。サーッと降りる。

5:12 暗くて見えないため、観察を終了した。

この日、このねぐらの最大数(同時に観察できた数)は

コチョウゲンボウ 19 or 20(チョウゲンボウ1羽が入っているかもしれないため)

ミサゴ 3

ノスリ 2

チュウヒ 1

ハイイロチュウヒ 1

チョウゲンボウ 1

近くの耕地には、このほかにも、オオタカ(成鳥1)やノスリ(虹彩の黒い成鳥1)、ハイイロチュウヒの♂Aなどが観察できました。ここに掲げた数字はあくまでも、同時に見た数なので、電線から下へ降りるところをしっかりと観察、カウントしていけば、全体数はかなりの数になるでしょう。

(Uploaded on 13 December 1998)

コチョウゲンボウ Falco columbarius の狩りは下の図のように電柱や電線(またはちょっとした灌木)からサーッと下りて、位置エネルギーを運動エネルギーにかえながらスピードを上げ、一気に小鳥の群れに突っ込むという方法をよく見かけます。一度で捕れなかった時は、少し高度をとってすぐに再び攻撃したり、ジェットコースターのように宙返りをして攻撃を繰り返したり、執拗にジグザグに追いかけ回すところを見たりします。

1994年1月5日、愛知県K川河口付近の耕地でのことです。この日は夜明け前から観察していましたが、午前7時台に2度、このようなやり方で狩りに失敗していました。しかし、8時10分頃、下の図のように電線から飛び立ち、45度ぐらいの角度でどんどん急上昇して行きました。

朝から何も食べていないのに、こんなに上がってどこへ移動するのか意図が分からず、ずっと見ていました。一度目を離すと見失うほどの高さ(500m位か?)になって、途中から双眼鏡で追いかけました。かなりの高さまで上がると急に力いっぱいはばたいて北西方向の木曽川方面へ飛んで行くようでした。

するとその先に小鳥が5~6羽いたのです。こんな高い所に小鳥が…と思うほどの高さです。スコーンとハヤブサのように急降下し、下りながらジグザグに7回ほど攻撃をして小鳥を捕まえました。

観察地点から 1.5kmほどの所に降りたので捜しましたが、見つけられませんでした。メスか幼鳥でした。小鳥は激しい動きのため種類は分かりませんでした。

この日の鍋田干拓には、その他に、チュウヒ(1)、ハイイロチュウヒ(♂2、非♂A1)、ノスリ(1)、オオタカ(2)、チョウゲンボウ(♂1)などがいました。

昔の鷹匠がコチョウゲンボウを、ハヤブサ(上から下への垂直方向)とオオタカ(こちらからむこうへの水平方向)との中間の使い方をしていた理由がよく分かりました。余談ですが、江戸時代の文献にはコチョウゲンボウは、青刺羽(あおさしば…♂)や刺羽(非♂A)となっています。代わりに、サシバは「ちうひ」、チュウヒは「緋(ひ) たか」となっていますのでまぎらわしいです。

(Uploaded on 30 December 1994)

「うそでしょう!」と答えてしまいました。1993年の正月、愛知県K川河口付近の干拓地でコチョウゲンボウが20~30羽も集まっていると聞いて、にわかには信じられませんでした。

しかし、この年の正月にコチョウゲンボウが目の前でスズメを捕え、25メートル先で食べ始めたり、今年は例年より数がやや多いなと思っていた頃でしたし、昭和30年代に愛知県内でコチョウゲンボウが一冬に4羽、一人の猟師の網にかかったことがあるということを聞いていましたので、こんなこともあり得ることかなと思いました。

そのころロンドンから届いた、Jack Orchel 著「Forest Merlins in Scotland」(The Hawk and Owl Trust, 1992) には、一本の木を8羽のコチョウゲンボウがねぐらにしていたとの報告もありました。

それ以後、何度もこの干拓地に出かけて、夕方から真暗になるまで観察しましたが、ここでは3冬の記録をご紹介します(時刻と羽数は一部省略してあります)。

1993年3月6日(午後) 愛知県K川河口付近の干拓地 風弱く晴れ

時刻 電線上の羽数

5時25分 9羽

26分 10羽

31分 11羽

40分 9羽(2羽下へ降りる)

48分 13羽(ハイイロチュウヒ♂1♀2が飛ぶ)

52分 13羽(日の入り5:53)

6時00分 16羽(うち1羽は灌木に)

05分 4羽(どんどん降りる)

10分 3羽(どんどん降りる)

11分 0羽

15分 0羽(調査終了)

〇 日の入り7分後が最大数だった。

〇 日の入り10分後に急に降りだした。

〇 日の入り18分後に全部降りた。

〇 合計羽数18羽以上。

1994年1月8日(午後) 愛知県K川河口付近の干拓地 快晴

時刻 電線上の羽数

4時37分 7羽

40分 9羽(1羽ヒバリを追う)

43分 11羽

44分 14羽

48分 12羽(2羽降りた)

54分 14羽

58分 20羽(日の入り4:57)

5時05分 17羽

13分 10羽

20分 1羽(調査終了)

〇 日の入りごろが最大数だった。

〇 合計羽数22羽以上。

〇 堤防にチュウヒ11羽が並んだ。

1994年12月23日(午後) 愛知県K川河口付近の干拓地 快晴

時刻 電線上の羽数

4時15分 5羽

16分 5羽(1羽降りて5羽)

17分 4羽

20分 5羽(北から1羽)

22分 7羽

28分 10羽(ミサゴ1羽来る)

34分 11羽(日の入り4:45)

50分 16羽(ハイイロチュウヒ1羽来る)

59分 16羽(どんどん降り始める)

5時15分 2羽(暗くて何も見えない)

〇 日の入り10分後が最大数だった。

〇 合計羽数18羽以上。

〇 日の入り30分後でも2羽いた。

先ほどの Orchel の本では、英国のスコットランド南西部やイングランド地方では普通2~3羽、例外的に4~8羽のねぐらが見られるとのことです。121ぺ-ジにわたってコチョウゲンボウのありとあらゆることが記述されており、さすがに英国だと思いましたが、木曽川河口のようにこれだけの羽数のねぐらは報告されていません。

しかし、残念なことがあります。この干拓地では、その中央を高速道路が横断して通ることになり、まさに堤防を隔てたすぐ隣まで大々的な工事が進んでいるのです。

(Uploaded on 24 December 1994)