2008年10月15日の中日新聞

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 10.12.01 | NHK ブラタモリ 「鷹狩り…」について |

| 08.10.25 | 中日新聞の写真「サシバ」はオオタカです |

| 07.05.26 | 虎 タカ狩り ? |

| 06.08.22 | 涌井 グイッと タカ狩り」 ? |

| 96.10.30 | 新聞見出しの「レオ、タカ狩り」…? |

NHKで、ブラタモリ 「鷹狩り 江戸のハンティング!」が2010年11月25日午後10時から放送されました。気になることがいくつもありましたが、ここでは3点を指摘します。

1 タンチョウは捕らなかった

鷹狩りで、ツルの仲間タンチョウを鷹が捕らえた絵がでてきました。番組で紹介された以外にもタンチョウは鷹狩りの図絵によく登場します。しかし、江戸時代、タンチョウはひじょうに「神聖視」されていましたので、下記(注)の例外を除いて、決して捕らえることはしませんでした。江戸時代の将軍「鶴のお成り」で捕らえたツルは、そのほとんどがナベヅルです。昔の文献にある「鶴」「黒鶴」「黒靏」「玄鶴(くろづる)」といわれたツルは今の標準和名クロヅルではなくて、すべて標準和名ナベヅルのことです。将軍はもっぱらこれを捕りました。

また、この画面の左(←)にあるフォルダー目次「江戸時代の鷹狩り」をクリックし、その中の「江戸時代の鷹狩り(3) 御進献鶴御成」を参考にしてください。

将軍の鷹狩りの獲物の記録は『徳川実記』に詳しく載っています。いつどこの筋で誰が何を何羽捕ったかが詳しく書かれています。分かりやすくまとめたものとしては、山階鳥類研究所「応用鳥学集報」Vol.5 No.2 1985年12月号に金山正好氏が「徳川将軍の狩猟記録」として書いていらっしゃいます。

(注)ただし、江戸時代の初期には、「白鶴」(=タンチョウ)を捕らえた記録があります。1631年3月13日、秀忠が葛西で銃を使って、1636年11月14日と18日に、家光が葛西で鷹を使って、1651年3月2日、家光が千寿辺で(狩猟方法不明)それぞれ「白鶴」を捕っています。しかし、これ以降幕末まで、「白鶴」の記録はゼロです。この年月日は太陽暦です。

2 「渡り」の訓練では、鷹を「羽合わせ(あわせ)」ない

鷹匠のこぶしから別の鷹匠のこぶしに移らせる「渡り」という訓練においては、鷹匠は、鷹を投げるようにすること、すなわち「羽合わせ(あわせ)」ることは決してしませんでした。この訓練は、

(1) 鷹が餌合子(えごうし)という道具に十分なついているかどうか

(2) 万一鷹がそれて木の枝等にとまってしまった時にそれた鷹をこぶしに呼び寄せることができるかどうか

を確認するためにするものです。ですから鷹の意にまかせて飛び立たせます。また、肉片で呼ぶのではなく、「餌合子」のふたと本体をトントン、トントンとたたいて鷹を呼びます。

3 「飛び流し」の訓練では、ルアーを使わない

番組では肉片をルアーに付けてぐるぐると回してそれを鷹に捕らせていましたが、これは西洋の方式で、主にハヤブサの訓練で行うやり方です。日本の鷹狩りではこのような方法はまったく使われませんでした。また、テレビではこのとき笛を吹いて鷹を呼んでいましたが、これも明治時代に宮内省の某鷹匠がはじめたもので、江戸時代にはこのような笛はまったく使われませんでした。鷹匠は「ほいほい、ほいほい」と自分の声で鷹を呼んでいました。

雑感

〇 せっかくNHKが放送するのなら、伝統に則った「江戸時代の鷹狩り」、正式な「日本の鷹狩り」のようすを放送してほしかったです。

〇 タモリさんが「おもしろい、おもしろい」と何度も言ってました。この番組を見て、「鷹狩りごっこ」がはやらないようにと願っています。

(Uploaded on 1 December 2010)

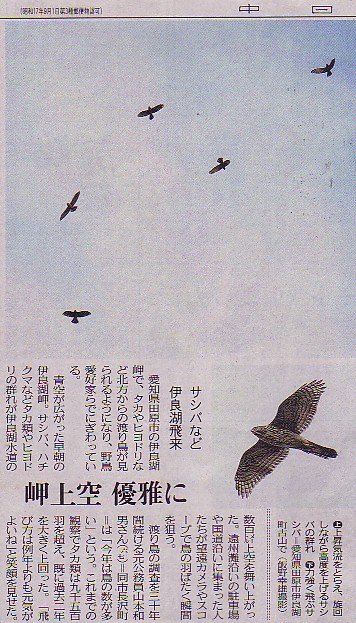

2008年10月15日(水曜)の中日新聞朝刊一面に、下記のような記事が載りました。

タイトルは、「岬上空 優雅に サシバなど伊良湖飛来」です。季節の話題としてはタイムリーでなかなか感じのいい記事でした。

しかし、右下の、一羽だけで大きく写っている写真のタカはサシバではなく、残念ながらオオタカの幼鳥です。ある方が、中日新聞社に電話でこのまちがいを指摘したところ、「ある権威ある識者に写真を見てもらったところサシバに間違いないと言われた」と。また、「野鳥園の人にも見てもらったが、グレーゾーンで何とも言えない。だから、サシバではないとは言えない」という返事だったそうです。権威ある人っていったい誰のことでしょうか。野鳥園の人っていったい誰でしょうか。顔を見てみたいものです。

渡りの観察をしていらっしゃる皆さんにはすぐに分かると思いますが、この写真のタカは翼が短く、尾が長いです(サシバは翼が長く、尾はもっと短いです)。また、写真には下面の模様がはっきりと写っていて、胸から腹、脇腹にかけての縦斑の模様はまさにオオタカ幼鳥の模様そのものです。さらに、下雨覆いの斑点や模様はオオタカ幼鳥に特徴的なものです。精悍な顔もオオタカの顔です。とてもとても、サシバには見えません。

中日新聞の発行部数(一般紙朝刊のみ)は、本体の中日新聞(2,763,602部) ・東京新聞(601,029部) ・北陸中日新聞(105,074部) ・日刊県民福井(40,160部)であり、全発行紙をあわせると日本三大紙の次に多い 3,553,348部だそうで、日本経済新聞(約300万部) 、産経新聞(約210万部) よりも多い、日本第4位の新聞だそうです。中日グループウェブサイトで発表されている総発行部数は355万部 (2006年5月) ということです。特に愛知県では中日新聞の購読率が非常に高く、名古屋市内では、87%の市民が、中日新聞を購買しているそうです。(この段落、Wikipediaを参照・引用)

このような大新聞ですので、地域への影響力もかなり大きいと思います。ぜひ正確な記事を書いていただき、もしまちがいがあったら、潔く訂正されることを希望します。これは、正確な記事にしてほしいという私の思いです。

(Uploaded on 25 October 2008)

(追記)中日新聞社の写真部長さんや、伊良湖での案内人の方とやりとりをしましたが、結局、新聞に訂正記事は出ずじまいでした。これでは、案内されたYさんに恥をかかせただけです。

今までも、同じようなことを書いてきましたので、もう、スポーツ記事の「タカ狩り」はやめようかと思いましたが、もう一回だけ紹介します。これでは、勝者と敗者が逆ですよね。

(Uploaded on 26 May 2007)

下の写真(記事)は2006年8月20日の朝日新聞朝刊のスポーツ面のものです。

2006年8月20日の朝日新聞朝刊より

「〇〇狩り」にはいろいろな種類があって、

1 イノシシ狩り、鹿狩り、うさぎ狩りなど

2 もみじ狩り、さくら狩りなど

3 タカ狩り

主にこの3つに分けられます。

1の狩りは文字通りその生き物を人が犬の協力を得たりしながら、捕まえることです。イノシシ狩りは「イノシシ」を捕まえること。鹿狩りは「鹿」を捕まえること。うさぎ狩りは「うさぎ」を捕まえることです。

これに対して2はかなり違った使い方です。日本では、昔から紅葉の美しさを愛でて野遊びをする習慣がありました。平安時代の『源氏物語』の中にもあでやかなもみじ狩りのシーンが登場します。

さくら狩りも同じで、

さくら狩り 奇特や日々に 五里六里 (芭蕉)

など、多くの歌が詠まれています。紅葉や桜の花や枝を折ったり、伐採に行くのではなく、鑑賞をしに行く、愛(め)でに行くということです。

これらに対して、3のタカ狩りは全く違う使い方です。オオタカ等を左拳の上にのせて山野を歩き、目の前に飛び出た鳥やうさぎ等をタカで捕まえるというものです。1のイノシシ、鹿、うさぎとは捕る、捕られるという立場が全く逆になっています。ですから、「タカ狩り」という言葉は間違って使われやすいのでしょう。

「~狩り」ではないのですが、「鵜飼い」「カワウソ猟」もよく似ています。「鵜飼い」は、鵜を捕まえるのではなく、鵜で鮎を捕ることですし、「カワウソ猟」は、カワウソを捕まえるのではなく、カワウソで魚を捕ることです。

以前、左目次の「マスコミ報道」を書きました。以後、ほとんどこのケースの間違いはなくなっていましたが、久しぶりです。

(Uploaded on 22 August 2006)

皆さんなら、おかしいことお分かりですね。85年5月17日の朝日新聞朝刊スポーツ欄で、レオ(しし、西武ライオンズ)がタカ(南海ホークス)に勝った時、このヘッドラインが使われています。各種スポーツ紙はもちろん、他の新聞でも同じ間違いをしています。タカ狩りというのはタカを使ってキジやカモなどの獲物を捕ることですが、「タカを捕まえること」と勘違いしていらっしゃるようです。この見出しでは、ししがイヌワシなどに捕られてしまうようで、意味が全く反対になってしまいます。新聞ではタカ関係の記事で間違いが多いですね。例えば、各社平等に交互に選んでみますと、

95年6月18日 中日新聞一面「オオタカが飛ぶ 瀬戸愛知万博予定地の森」

カラー2枚で一面を飾ったが、残念ながらオオタカではなくハチクマでした。

94年10月21日 朝日新聞地方版「無料獣医さん多忙です いまサシバを治療」

院長さんとタカが写真に写っていましたが、サシバではなくオオタカの幼鳥でした。院長さんにお電話をさせていただきました。

93年12月4日 中日新聞夕刊「獲物捕ったか 威風堂々 都心名城公園にオオタカ参上」

すごく立派な見出しをつけてもらったが、大きなカラー写真に写っているのはオオタカではなく半年前に生まれたばかりのツミの幼鳥。見出しが恥ずかしいほど。

93年2月6日 朝日新聞夕刊「野鳥受難羽を打たれてノスリ飛べず 桑名で保護」

93年2月7日 中日新聞朝刊「野鳥また受難 ノスリ撃たれ保護 三重」

二紙共に同じ内容ですが、掲載された写真はノスリではなくチョウゲンボウでした。朝日新聞社の社会部に電話をさせて頂いたところ、2月8日の朝日新聞夕刊で「羽撃たれて保護の野鳥 チョウゲンボウと確認」と二段の記事が載り、訂正されました。さすが朝日新聞。

91年7月10日 朝日新聞朝刊「ゴルフ場予定地にオオタカ営巣? 建設で影響か」

写真は残念ながらオオタカではなくトビでした。

81年12月10日 中部読売新聞「イヌワシ撮影 三重県台高山脈 東海初の生息確認」

大きく写ったほうの写真はイヌワシではなくクマタカでした。

この他にも気になる記事がいくつかありますが、写真が鮮明ではなく正確なことは分かりません。どれも悪意があってのことではないので皆さん大目に見ましょう。しかし、野鳥関係で上記の他には結構ひどいものもあります。美談としてA新聞に掲載されたものが、実はとんでもないでっちあげの出来事だったり、C新聞の一面で大々的にカラー写真付きで報道されたニュースも実は…だったりと。こんな書き方では何のことを書いているのか皆さんにはお分かりでないかもしれませんが、実にひどいことをする人が世の中にはいるんですね。また、アドバルーンを上げるためだけの記事もよく見かけます。

テレビではどうでしょうか。最近では、2月21日のCBCテレビ「森林公園にカタジロワシ」。本当はカタシロワシと言いますが、それはさておいて、これはオジロワシでした。よく見るとやはりAquila属(イヌワシ属)とHaliaeetus属(海ワシ属)という属の違いは生態的・形態的なことで大きな違いがあります。例えば、尾の形、初列風切内側3枚の色、足の羽毛、嘴の形、額の曲線、生息環境…など。

新聞もテレビも、記者の方はそんなにタカ類・ハヤブサ類に詳しいわけはありませんし、そこまで正確さを望むことは無理と思います。結果的には情報提供者の責任と思うのですが、いかがでしょうか。

(Uploaded on 30 October 1996)