ミサゴは何の目的でこんな飛行をするのでしょうか 愛知県 8月 K.Bさん撮影

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 25.01.01 | ミサゴの「足洗い」は 本当に 足洗いか? |

| 13.11.22 | ミサゴ幼鳥の換羽は すごく早く 始まる! |

| 13.02.01 | 『ミサゴ大全』、 『カンムリワシ』 写真集の紹介 |

| 12.11.20 | ミサゴ科 ほんとうは 1科1属2種? |

| 12.11.01 | ミサゴ と ヘビクイワシ の 強烈な個性 |

| 12.10.01 | ミサゴ は (毒をもつ)フグ を 食べるか? |

| 11.02.01 | 大魚を捕らえた ミサゴの物語 |

| 02.08.19 | 厳しい残暑が似合うタカ ミサゴ |

ミサゴが池や湖の水面ぎりぎりを趾(あしゆび)だけを水に浸しながら一定の距離を長く飛ぶことがあります。ここではこの飛行を便宜的に「足漬け飛行」として書きます(用語でも何でもなくここだけの仮のものです)。この飛行は趾を水に突っ込んで飛ぶのでバードウォッチャーや鳥カメラマンからは「足洗い」などと言われていますが、ほんとうに足を洗うことが一番の目的なのでしょうか。私が初めてこの飛行をため池上で見た時は近くに別のミサゴがいて激しく鳴いていましたから、これはテリトリーの宣言つまりディスプレイ飛行(DF、誇示飛行)ではないかと思いました。今でも、単に足を洗っているだけではないような気がしますので、いくつか考えたことを検討してみます。各項目の後半の【 】は否定的な部分です。

(1)足洗い

ミサゴはほぼ魚食と言っていいくらい、生きた魚を食べることが多いです。鉄塔や枯れ木の上で、足で魚を押さえつけて、するどい嘴で肉を引きちぎって食べますから魚の肉や血が足や嘴に付きます。人は魚の粘液や体液が手に付くと魚臭いと感じ、ごしごしと洗おうとします。多くの人は「ミサゴもきっと魚が臭いと感じているだろうから、ミサゴもにおいの付いた足を洗いたいという気持ちが生じるはずだ」と思うようです。

【 でも、ミサゴは本当にそう思っているのでしょうか。ミサゴが臭いと感じるから足を洗うと思うのは人間だけかもしれません。足を洗いたいほどに魚臭いのなら、嘴のほうがうんと鼻に近く(鼻の穴は上嘴にある)、もっと強く臭いと感じるはずなので、木の枝や鉄骨で嘴をサッサッとぬぐうだけではなく、嘴も水につけて洗わないといけないことになります。さらに、鳥を食べた後のオオタカなどは、直後に(必ず)嘴を木の枝などにこすりつけてきれいに掃除していますが、ミサゴは魚を食べた後にこの足漬け飛行を(必ず)するというわけではないので疑問です 】

【 魚を食べた後のミサゴがため池の岸辺で水に入っているところが見られますので、わざわざ飛びながら趾を洗わなくても …… という気もします 】

「ミサゴは水中の魚を捕るので、捕獲の瞬間は魚が見えにくく、足がセンサーの役割をしているのではないか。その足が汚れているとセンサーが機能しにくいので、だから洗っているのではないか」というご意見をいただきました。

(2)くちばし洗い

では足洗いよりも嘴洗いが目的なのでしょうか。この行動を見ていると、あるいは撮影された動画を見ていると、足漬け飛行の途中で一度だけですが嘴を水面に接触させる瞬間を見ることがあります。飛びながらですので、この時、嘴には水圧がかかり嘴はきれいになるかもしれません。

【 それにしてはあまりにも短時間のことで、ほんとうに一瞬の出来事です。くちばしを洗っているような、そうでないような行動です …… 】

(3)水飲み

『フィールドガイド日本の猛禽類 ミサゴ』(改訂版 18ページ)には、この飛行は「水飲み」と書いてあります。ツバメなどがよくやる、飛行しながらの水飲みですが、2枚の画像からたしかに水を口に含んでいるようです。口を開けて飛んで、嘴から水の雫が見えますから、確かに水を飲んでいる瞬間の画像と思います。しかし、足漬け飛行の時はいつも口を開けて飛んでいるわけではなく、ほとんどの場合、趾だけが水に漬かって(2)のように、その途中一瞬嘴が水に触れているように見えます。ミサゴにとっては、足漬け飛行のついでに水が飲めれば、それは手間が省けますし、容易くできることなのでやっているのかもしれません。

【 こんな飛行をしなくても、岸近くの浅い水際に入れば簡単に水は飲めるはずですが …… 】

(4)ディスプレイ飛行

足漬け飛行の主目的はミサゴのディスプレイ飛行(DF、誇示飛行)かもしれません。「この池は私(ミサゴ)の占有池だからよそ者は来るな」ということを宣言しているように思います。繁殖期でもない時期や、非繁殖個体もこの飛行をすることと、テリトリーを構えることは理にかなっているからです。あまり大きくないため池にミサゴが3羽とか4羽同時にやって来て、水中に飛び込んで魚を捕ろうとすることがありますが、そんな時、しばしば他の個体に対して排除行動をしているところが見られるからです。池の水温や、気温、時期的に魚の動きの活発さや池の水面近くに魚が浮上してくる条件など、ミサゴはきっといろいろと経験を積み重ねて狩りをしているのでしょう。そんな中で、よそ者のミサゴに自分の狩り場を荒らされたくないという気持ちがあってもおかしくはないと思います。

(5)放熱

体の熱を外へ逃がす「放熱」のためにやっている可能性もあります。全身が羽毛で包まれている鳥類は熱を逃がす部位が少なく、嘴を開けるか足くらいからしか熱の逃げ場所がないです。趾と爪だけでも水につけて飛べば、かなり要領よく熱を逃がすことができます。そう考えると特に暑い夏場などは放熱ということは理にかなっていると思います。

飼育下のタカは嘴や爪が野生の時以上に長くなってしまうこと(徒長)があるので、鷹匠が小刀で切りそろえ整形します。かなり用心深く丁寧に緊張して削っていっても、それでもついつい削り過ぎてしまうことが多く、そこからけっこうな量の出血があります。江戸時代はそういう時のために焼き火箸のような鏝(こて)を傍らに用意しておいて、出血するとすぐに火箸の先を当てて熱で嘴や爪の角質層を熔かして血を止めていました。ちょっとのことですぐにたくさん出血するので、かなり血管が嘴の表面近くまでたくさん通っているようです。また、出血する時かなり痛がりますので、神経も一緒に通っているようです。逆に言うと、放熱という点では、嘴や爪は役に立つ部位ということです。ミサゴが高速で飛びながら趾と爪と嘴を水に付けることは理にかなった放熱方法のように思います(ただ嘴を水につける時間はごく短時間ですが)。

足が汚れていると放熱効果が落ちてしまうので、放熱が目的で足洗いをしている可能性があります。

【 でも、放熱の必要性が感じられないような、寒さの厳しい真冬でも足漬け飛行をやっていますので、これも疑問です 】

(6)報酬系

楽しいからただ単に遊んでいる、あるいは足を洗うと(人間のように)気持ちがよいから、気分がすっきりするからやっているだけのことかもしれません。

【 こうなると、人間には行動の理由が解明しづらいです。ミサゴを捕えて、猿のような実験をするわけにはいかないので …… 】

(7)その他

人間は朝起きると顔を洗います。手も洗います。大昔の旅人は目的地に着くと現地の人に足を洗ってもらっていたようです。今、手を洗うということを考えた時に、新型コロナウィルスの除去を考えているのは今の人たちだけでしょう。人間が初めて病原体としての細菌を発見したのは1676年で、ウィルスを発見したのはさらにその200年以上も後の1892年です。それ以前は、病気の原因の何かが存在しているのではないかと考えた人がいましたが、細菌もウィルスも確認できていませんでした。

今、なぜ手を洗うかと問われて「細菌やウィルスを除去するため」と答えても正解で、「気分がいいから、さっぱりするから」も正解で、「(庭仕事で付いた)汚れを取るため」というのも正解でしょう。主目的というものを本人が認識しているかいないかにかかわらず、それ以外の補助的な目的もあります。結果的にまったく別の観点のことに役立っていたということがありそうです。つまり、理由がいくつあってもいいという考え方です。

------------

ミサゴ以外のタカ類が足漬け飛行をしないのは、こういう水面上ぎりぎりの超低空飛行ができないから、あるいはそうまでして習得するほどの必要性はないと思っているからなのかもしれません。多くのタカ類は魚や水に対してはミサゴほどは執着がないのでしょう。

ハチクマは両翼を背中の上まで上げて両翼が接するようにパタパタパタと羽を動かす飛翔をしますが、それを見て、昔、あるカメラマンの人が私に「羽根に付いたクモの巣を落とすためにパタパタとやっているんじゃないかと思っている」と言っていました。今そんなことを言う人はいないと思いますが、「足洗い」説もそれと同じような人間の思考ならではの間違いではないかということです。

チュウヒ類はヨシ原の上を翼をV字形に保って飛びます。見ていて気持ちよさそうな飛行ですが、この飛行はひじょうに難しい飛行です。特に巣立って間もない幼鳥がこの飛行を練習中はかなり苦戦していて、体の激しい振動や失速に堪えながら苦労しながら練習して習得していきます。今でもしばしば思い出すほど難しそうな飛行練習でした。ミサゴが水面を低くぎりぎりで高速で飛ぶことはチュウヒのV字飛翔と同じくらいのかなりの難しいテクニックを要することだろうと思います。私はミサゴ幼鳥がこの飛行の習得訓練をしているところを見たことがありませんので、これ以上は何とも言えません。ミサゴ成鳥はこの技術を習得済みですから難なくやっています。この飛行をすると趾に水圧がかかりますから、水の中にドボンと足を付けるだけよりは早くきれいになるはずですが、ただ足や嘴を洗うためだけにこんな飛行をするのか。やはり、私は上の(4) (5)が大きいのではないかなという気がしています。

こういう時、上の(1) ~ (7)あるいはそれ以外の目的のうちで、どれが一番重要なのか、どれが真の目的なのかという判断は、難しいですね。いくつかが重なっているかもしれませんし、ここに書いたこと以外のことかもしれません。他個体が近くにいたかいなかったか、魚を食べたすぐ後だったか食事とは関係がなかったか、季節はいつか、波の荒い海では行わないのか、海かため池か、(ため池でも)風が弱く波が穏やかな時しかやらないかなど、どういう条件の時にこの行動が見られるか、情報をもっとたくさん集めないと判断することが難しいと思われます。

(Uploaded on 1 January 2025)

「日本鳥類目録改訂第7版」 で、タカ科からミサゴ科 PANDIONIDAE が独立し、今までタカ科に属していたミサゴが 「タカ目 ミサゴ科 ミサゴ属 ミサゴ Pandion haliaetus 」 になりました。これに関連した話や、ミサゴ独特の体のつくりなどは、今までもこの 「マーリン通信」 に書いてきました。多くの小型・中型のタカは、1歳の誕生日を迎える少し前から尾羽や風切羽が換羽し始め、夏の終わりごろに終了するものが多いのですが、ミサゴはそれらのタカよりも、なんと半年以上も前に換羽を始めます。

ミサゴの早期換羽についての記述は、たとえば、

・山階芳麿氏著 『日本の鳥類と其生態 第2巻』 (1941年) の880ページ、

・森岡照明氏他著 『図鑑 日本のワシタカ類』 (1995年) の446ページ、

などに、説明が載っています。山階氏の著書は1941年のものです。これらによると、ミサゴは早いもので生まれて初めて迎える秋のだいたい10月ごろに初列風切の1枚目 (P1) を換羽するとされています。

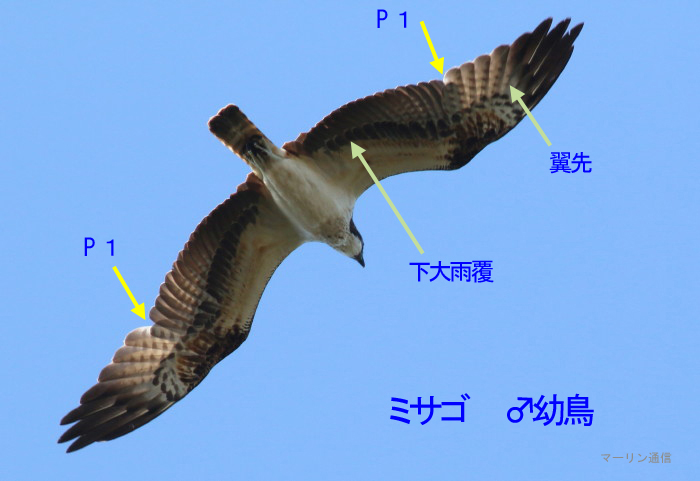

下の写真をごらんください。2013年11月8日に愛知県で撮影したミサゴです。この個体は、下大雨覆の羽縁にはっきりとした淡色部分があることや次列風切と三列風切の羽の先端に尖りが見られること、風切羽の全体の一様性などから幼鳥と判断できます。また、翼先全体のシルエットが細くすぼまっていることや胸の帯の濃さ (うすさ) などから、♂と推測できます。右のP1と左のP1,2 (黄色の矢印) が抜けて、両翼のP1がそれぞれ伸長中です。およそ8割ほど伸びています。11月8日の時点でここまで伸びていますので、10月に抜けたものと思われます。

写真のような生後半年の個体はまだ分かりやすいのですが、年齢を重ねたミサゴは風切が複雑になっており、どの羽がいつ(去年?一昨年?)生え替わったのか分かりづらく、じっくり考えると頭の中がぐちゃぐちゃになるほどです。ミサゴ(若鳥・成鳥)の年齢が何歳なのかは、なかなか分かりにくいです。

(Uploaded on 22 November 2013)

ミサゴとカンムリワシの写真集を2冊ご紹介します。

まず、平沢修さん著 『-水上の狩人- ミサゴ大全』です。2012年11月21日、ミヤオビ(宮帯)パブリッシング発行です。サイズは大型で、21×30×1 cm、110ページです。ISBN-13: 978-4-86366-863-8、ISBN-10: 4-86366-863-5 。税込み 2,100円。下の写真の右側です。

同じような写真がやや多いかなという印象はありますが、狩りの直前の足指と爪をしっかりと開いて水の中に突入する瞬間の写真は、かなり迫力があります。また、表紙の右下とミサゴの画像の途中にハイタカの白化個体の写真が6枚入っていますが、これは珍しいものだと思います(「アルビノ」と記載されていますが、たぶん白化個体でしょう)。オオタカやハヤブサの写真も数枚掲載されています。巻末のプロフィール欄に、著者のモットーは「ピンボケ写真はゴミ箱へ!」とありました。もちろんピントはバッチリでクリアーな写真がよいに決まっていますが、このへんは私とは考えが多少違うようです。

次に、福田啓人さん著 『 カンムリワシ -守るべきもの 石垣島の白い天使-』です。紹介が遅れましたが、2011年6月23日、雷鳥社発行です。サイズは、21.4×18.6×1.4 cm、96ページです。ISBN-13: 978-4844135685、 ISBN-10: 4844135686 。税込み 1,680円。上の写真の左側です。

尾羽の先が傷んでいる個体の写真が多く、何となくもったいないような気がしました。タカ類の尾羽の先端は“タカの美の生命線”とも言われるほど重要な部分で、尾羽を広げた時にその先端が折れて短くなっていたり、ぼろぼろになっていたりするとたいへん見苦しいものです。成鳥のみならず、幼鳥も含めてほとんどの健康な個体は12枚(オオワシは14枚)の尾羽がまったく傷んでおらず、この上なくきれいで、黒い帯(横斑)や先端の「飛咲花(ひさくばな)」と呼ばれる白い帯の部分がぱっと艶(あで)やかに広がるものです。この件については、また後日、記事を書きます。

2冊とも純粋な写真集で、生態や繁殖その他の記述はありませんが、きれいな写真が多く、見ることが楽しい2冊です。

(Uploaded on 1 February 2013)

前回、「ミサゴとヘビクイワシの強烈な個性」というテーマで、「1科1属1種」の代表としてミサゴとヘビクイワシを紹介しましたが、実は、ミサゴについては昔からいろいろな説・意見があります。

それは、オーストラリアおよびその周辺、いわゆる8つの生物地理区のうちのオーストラリア区に分布しているミサゴを Pandion cristatus (Vieillot,1816) と命名し、その他の地域に棲むミサゴとは別種とする説です。「亜種」ではなく、「別種」という説です。ミサゴ科をタカ科から独立させることについては多くの国が採用している状況ですが、いまだ反対意見もありますので、これらをあわせて考えると、ミサゴには次の4つの説があることになります。

① タカ科から独立させて「ミサゴ科」を作り、1科1属1種とする説

② タカ科から独立させて「ミサゴ科」を作り、1科1属2種とする説

③ タカ科の中に属したままで1属1種とする説

④ タカ科の中に属したままで1属2種とする説

日本鳥学会の意見は、以前は「日本鳥類目録改訂第6版(2000年)」 と 「世界の鳥の分類和名(4)」によると、タカ科の中に属したままでの1属1種とする説、つまり上の③の説をとっていましたが、2012年9月に発刊された「日本鳥類目録改訂第7版」では、「ミサゴ科」を作り、1科1属1種で独立させました。したがって上の①の説になりました。

一方、国際鳥類学委員会(International Ornithological Committee, IOC)は、②の1科1属2種のほうをとっており、2つのミサゴの英名を Western Osprey と Eastern Osprey と命名しています。

Western Osprey Pandion haliaetus は、日本でも見られるミサゴです。ほぼ世界中に広く分布しています。

Eastern Osprey Pandion cristatus は、オーストラリアおよびその周辺に棲むミサゴです。国際鳥類学委員会のWebページには、「Western Osprey よりもやや小さく、頭がやや白っぽく、渡りはしない」 と記述されています。また、同目録の備考欄には、「Pandion cristatus is split from P. haliaetus (Wink et al. 2004a, Christidis & Boles 2008)」 との記述があります。種としての命名年は1816年でしたが、200年近くたって、2004、2008年に別種として再確認したようです。

ネットで検索した Eastern Osprey の写真を見ると、初列下雨覆の一部(翼角)や次列下大雨覆がかなり黒い個体、肩羽の一部が白くなっている個体、胸の黒帯をよく見ると横斑のようになっている個体などがいますので、日本のミサゴとは幾分違うようです。ただ、世界中に分布するミサゴの亜種を丹念に見比べないと、別種かどうかは私には判断できません。

分子解析の研究が進んで、①~④のうち、どの説が正しいか早く確定するといいですね。ただ現時点では、この種の議論はなかなか決着がつかないようです。というのは、「種」の定義はたくさんあるそうですが、どれもはっきりとした数値が示されているわけではありません。形態・生態・遺伝子の距離・雑種…などにどの程度の違いが見られればそれが別種なのか、またはそうでないのか、明確に定義されていないからです。

「亜種」にいたっては、1研究者の発表だけですべてが決まっているといっても過言ではないような状況もあるそうです。よほどはっきりとした違いがあれば皆が納得しますが、そうではないようなものもたくさんあります。ミサゴ以外でも、例えばハチクマとヨーロッパハチクマについて、同種か別種かまたは別亜種なのか議論が続いています。これについて、日本鳥学会は2012年9月に発刊した「日本鳥類目録改訂第7版」で別種としました。

(Uploaded on 20 November 2012)

「1科1属1種」という動物・植物には、たいそう興味をそそられます。水中に棲むクモ目のミズグモも1科1属1種のクモです。他の目にもいろいろ個性的な種がたくさんいます。今日は、タカ目・ハヤブサ目の中の1科1属1種について書きます。ハヤブサ目には該当種がありません。タカ目の該当種はミサゴ科ミサゴ属のミサゴ Osprey Pandion haliaetus と、ヘビクイワシ科ヘビクイワシ属のヘビクイワシ Secretary bird Sagittarius serpentarius だけです。この2種は、ずっと昔からひとりぼっちだったのか、それとも近い仲間が長い歴史の中で絶滅していったのか、どちらかよく分かりません。詳しく調べたくても、鳥類は化石が残りにくいので難しいかもしれません。

まず、ミサゴからです。世界で300種類を超える昼行性猛禽類の中で、魚を食べる種はけっこうたくさんいます。ウミワシ類やウオクイワシ類が頭に浮かんできます。また、ミサゴのように水中に飛び込んで生きた魚を食べるようなことはできなくても、水面に浮かんでいたり水辺に打ちあげられたりした弱った魚や死んだ魚を食べるものまで入れると、すごくたくさんの種類になります。

日本付近に分布する亜種ミサゴ P.h.haliaetus は、2006年版・2012年版の環境省レッドリストで、準絶滅危惧種(Near Threatened, NT - 存続基盤が脆弱な種)に指定されています。「えっ、ミサゴが?」と思われた方が、いらっしゃるかもしれません。たしかにミサゴはかなりのコスモポリタンで、世界中に広く分布しています。しかし、大きな干潟など、いるところにはそれなりの数がいるのですが、日本中どんな環境にでもそんなにたくさんいるという種ではありません。ですから、レッドリストに載ってもおかしくはありません。

ミサゴはすこぶる「異色」なタカです。まず、鳥類学者の分類が特徴的です。今まで日本で使われてきた「日本鳥類目録改訂第6版(日本鳥学会 2000年)」までは、ミサゴはタカ科に分類されていましたが、2012年9月に発刊された「日本鳥類目録改訂第7版」では、ミサゴ1種で「ミサゴ科」として独立しました。その根拠としては、おそらく、

① 足の裏側に魚を落とさないようにするためのギザギザがあること、

② 魚を捕らえやすいように第4趾がぐるっと後ろへ反転し、前2本趾・後2本趾になっていること、

③ 鼻孔に、水中に突っ込んだ時に便利な「弁」があること、

④ 油で耐水処理がされた羽毛が濃い密度で生えていること、

⑤ 形態以外にも、分子レベルで核型・遺伝子距離に違いがあること、

⑥ 地質学的にも化石記録の古さなどに他種との明らかな違いがあること、

⑦ 国際鳥類学委員会IOCが「ミサゴ科」を独立させていること、

などが理由と思われます。

以前このページに書きましたが、ミサゴを独立させるかどうかについては、世界中でさまざまな、賛成・反対意見があります。「ミサゴ科」として独立させるにしても、今まで通りタカ科に属させるにしても、どちらもそれなりの理由があって、絶対にこうでなければいけないというほどのことはなさそうです。私は、ミサゴには独特の形態や生態がありますので独立させてもよいと思っています。しかし、1科1属1種のヘビクイワシほどの「強烈な個性」はミサゴにはないですので、今まで通りタカ科の1種でよいかなとも思っています。

さて、そのヘビクイワシです。下の写真は上野動物園で飼育されている個体です。

檻の前に立って、ヘビクイワシを長い時間じっと見ていると、やはり、ミサゴ以上のけた違いの「異色」ぶりが伝わってきます。写真のようにひじょうに長い足、つんとしたモデルさんのような特徴のある歩き方、そして、ふてぶてしいとまで思えてしまうような気品のある態度はまさに独特です。このヘビクイワシに比べてしまうと、ミサゴは他のタカ類によく似た姿形をしていて、外見だけではそれほど極端な異色さは感じられなくなります。

ただ、ミサゴは脚から水中に突っ込みますが、飛び込む勢いや獲物の大きさによっては全身が水の中に入ってしまうこともあります。一般にタカ類・ハヤブサ類はずぶ濡れになることを嫌いますので、これほどまでに大胆なことをする種は、どうやら世界中でもミサゴだけのようです。そういう意味での「異色」という価値は、やはりあります。

◇

話はそれますが、日本人の感覚からもミサゴは他のタカと違いがあります。現在でも江戸時代でも、関東や名古屋等ではオジロワシやオオワシは少なく、魚を捕らえるタカといえば、当時ミサゴだけでした。タカなのに、変わったタカだと思われていたようです。

タカ類の飛び方の江戸時代の名称は、

① 滑空時は、「すみ羽(すみは)」、

② はばたきは、「なみ羽(なみは)」、

③ ホバリングは、「みさご羽(みさごは)」、

というように、ミサゴだけが特別にされていました。

昔から多くの人々に親しまれてきたミサゴ。あの白くて美しくスマートで爽やかなタカを、海岸や湖で、そして渡りの通過ポイントで、これから先もずっと見続けたいものです。

(Uploaded on 1 November 2012)

前回の 「サシバはマムシを食べても大丈夫?」 の続編です。

フグの毒はマムシやハブの「出血毒」とはまったく違うタイプの 「神経毒」です。

「人間にとっての毒」=「ほかの生物にとっても毒」というわけではありません。また、「人間に害がない」=「ほかの動物にも害がない」というわけでもありません。このことを「選択毒性」というそうです。ご存じの方が多いと思いますが、人と同じ哺乳類でもイヌやネコはタマネギ・ニラ・ニンニクなどのネギ属植物にはすごく敏感で、それらを食べた時の中毒例や死亡例がたくさんあります。新薬の開発や毒性調べで、モルモット・マウス・サルなどでのいろいろな動物実験がたくさん行われていますが、やはり最後は人間の体で「確認」してみないと分からないようです。

さて、フグの毒テトロドトキシンは、マムシの毒や重金属類の毒とは違った意味でたいへんな猛毒です。300度C以上に加熱しても分解しないそうですし、人の胃液でも消化できません。青酸カリ KCN の850倍もの毒性があり、人の致死量はわずか1~2mgです。日本の山野に生息しているイモリ(アカハライモリ)や、フィリピンなどに棲むハゼ、ヒョウモンダコも同じ毒を持っています。余談ですが、テトロドトキシンの単離(分離)や分子構造の決定、人工合成などは日本人の業績です。

テトロドトキシンは、マムシやハブの「出血毒」とは違うタイプの「神経毒」です。神経伝達を遮断してマヒを起こしてしまいますので、脳からの呼吸に関する指令がさえぎられて、呼吸器系の障害が起き、死につながるようです。参考までに、ニューギニアに棲む、皮膚や羽毛に毒を持つ鳥 モリモズ (ピトフーイ Pitohui) の毒も神経毒です。

石川県の「ふぐの卵巣のぬか漬け」は、2年間漬ければ毒がほぼなくなるそうですが、この理由はまだよく分かっておらず、いまだフグ毒に対する即効性のある解毒剤とか血清などの解毒方法は見つかっていません。

私はミサゴがフグを捕らえた場面を(たぶん)見たことがありません。魚を捕る瞬間はたくさん見ていますが、距離が遠すぎたり、ミサゴの脚や体で魚の姿がよく見えなかったりで、魚の種類が分からないことが多いからです。いろいろな方に聞いてみると、どうも、ミサゴはフグを捕まえても比較的短時間で捨ててしまうらしいです。

フグは一般に、怒らせると胃をぱんぱんに膨らませて、体全体を風船のように丸くする性質があります。体が「膨(ふく)れる」ことから「ふく」とか「ふぐ」と命名されたという説が有力です。水中では水を吸いながら膨らみます。ミサゴに捕らえられたりして空中に持ち上げられると、こんどは空気を吸い込んで膨らみ、文字通り「プヨンプヨンのまん丸水風船」のようになります。怒りが激しいほどまん丸になるようです。しかも、こういうふうに膨れた時には体から毒素を放出するそうで、この臭いや毒素を嫌って、ミサゴはフグを捨ててしまうようです。

長い年月の進化の過程で、ミサゴがフグの毒に早めに気がついて、すぐに捨ててしまうような仕組みがきっとできあがっているだろうと思われますが、何らかの事情によっては、ミサゴがフグを食べてしまうことがあるかもしれません。そんな時は、たぶん致命的なことになると推測されますが、ほんとうは実験してみないと分からないです。でも、実験してミサゴを死なせてしまうわけにもいかないので、そこが難しいところです。

(Uploaded on 1 October 2012)

ミサゴは旧大陸・新大陸、北半球・南半球ともに生息し、南極大陸を除き世界的に広く分布するタカです。海や湖、池、川の水中に足からダイビングし、生きた魚を捕獲します。時に2匹の魚を同時に捕ることもあります。多くの場合やや遠くまで運んで鉄塔の上や電柱、木の上で食べます。魚以外の獲物、たとえば爬虫類・鳥類・貝類の報告がありますが、ほとんど魚に特化した食性のため、趾の配置(第4趾が後ろへ反り、前2本趾・後2本趾になる)や足裏にとげのあるつくり、細長い鼻孔のつくり、羽毛の防水性等、肉眼で確認できることとできないことを合わせ、他のタカ類には見られないような体の特徴があります。

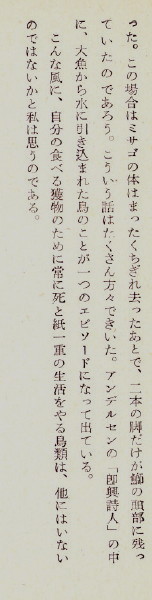

ミサゴが、小さい魚やちょうどいい大きさの魚を捕らえた時はなんの問題もないのですが、ミサゴの体に似合わないような「大きすぎる」魚、つまり、運ぶには重すぎる魚や水中に引き戻す力が強すぎる魚を捕らえてしまった時には、たいへんなこと(=ミサゴの死)につながります。魚に食い込んだ爪が、ミサゴの意思に反して、抜こうにも抜けず海の中に引きずり込まれてしまうわけです。海の中ではミサゴは呼吸できず、死んでしまいます。その結果、漁師が捕らえた魚の背中にミサゴの弊死体がくっついていたとか、骸骨のような状態でミサゴの趾の骨がくっついていたとか、魚の背中に爪が刺さったまま残っていたという話になるわけです。この話は今までも、雑誌や冊子などの文章で何度も見たことがありますが、昭和27年発行の下村兼史著『カメラ野鳥記』に、「ミサゴ物語」という章を見つけました。

下村兼史著『カメラ野鳥記』は、今から58年前の昭和27年、誠文堂新光社発行。当時の定価250円でした。20年ほど前に手に入れていたのですが、軽く読んで、しばらくそのままにしてありました。今回、久しぶりに読みかえしてみると、たいへん科学的な記述が多いことに気づきました。おもしろい本でした。タカに関する記事では、ハヤブサがよく出てきます。上の「ミサゴ物語」の他には、1942年(昭和17年)信州伊那谷におけるチョウゲンボウの集団繁殖地(コロニー)の発見を綴った文章が目をひきました。

(Uploaded on 1 February 2011)

2002年の名古屋は毎日のように37度近くの最高気温で、湿度も高く、本当に蒸し暑い日が続きます。涼しくなって、タカが渡る季節が待ち遠しいこのごろです。

私の自宅近くのいくつかのため池に、最近ミサゴがよくいます。池の端の枯れた松の木などでゆっくり休養しています。こんな時はびっくりさせたり、飛び立たせたりするのが気の毒なので、私もゆっくりと遠くから観察します。そうすると、いろんな仕草を見せてくれます。これは他のどんなタカでも同じですね。

一昨日は、愛知県地域環境保全委員としての仕事のため、市内各地を見回っていました。市内北部のあるため池で9時10分頃、ミサゴを発見しました。なるべく近づかないようにして、1時間ほど観察しました。最近、この池は釣り人が少なくなってきており、この日も誰もいなかったので、タカが飛び立つことがありませんでした。(逆に、人がいなかったので、タカが来ていたのかもしれません)

魚を食べた後のようで、そのうは半分くらい膨らんでいました。大量の打ち(うち)2回、羽づくろい長時間、体振るい(たぶるい)3回、ハンティング1回(失敗)が見られました。暑さのせいか、口をよく開けていました。保護色を意識してかどうか、体は池と反対の方を向き、頭だけ、池の方を向いていました。こうすると、お腹の白いところはほとんど目立ちませんでした。体振るいは、他のタカとは違って、まさに水を払いのけるような感じでしますね。

この個体はメスの幼鳥だろうと思います。私が少し近づいたときに、ピョッピョッピョッピョッピョッピョッピョッと1回だけ鳴きました。

(Uploaded on 19 August 2002)