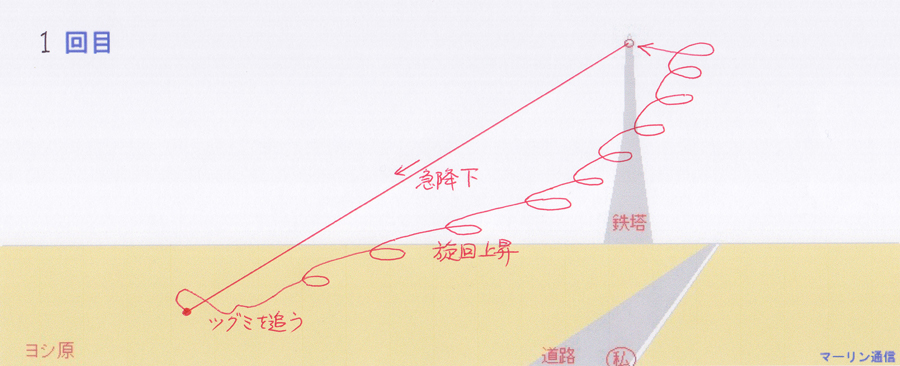

1回目の狩りのようす

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 22.05.08 | 20分間に4回、活発なハンティングをするノスリ |

| 19.10.16 | こういう淡褐色のノスリもいます |

| 17.11.10 | フィールドガイド日本の猛禽類 vol.4 『ノスリ』 発売 |

| 17.07.01 | ノスリの個体差 と 研究者 |

| 16.03.06 | ノスリのイメージ 再評価しませんか |

| 15.05.01 | ノスリの虹彩色 と 年齢・性別の判定 |

| 14.10.01 | かわいそうな ノスリ |

| 12.11.05 | ノスリ 27羽 が 集団ハンギング! |

| 12.06.20 | 日本の鷹隼類 環境省レッドリスト(3) ダイトウノスリ |

| 08.04.13 | ノスリの急降下 |

| 08.02.11 | ケアシノスリ 日本への大量飛来 2008年 |

| 06.06.03 | ノスリ の ディスプレイ飛行 |

| 01.11.30 | カムチャツカケアシノスリ? |

3月初旬、愛知県内の広いヨシ原でチュウヒを観察していました。高さ70~80mほどの鉄塔が近くにあって、そこにはこれまでに、ハヤブサ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウがとまったことがあります。この3種とも鉄塔の最上部から降下、あるいは急降下してハンティングをしたことがあります(ハヤブサとチョウゲンボウは鉄塔の中段にとまったこともあります)。一方、チュウヒやオオタカなどのタカ類がこの鉄塔にとまったところは一度も見た記憶がありません。

12時25分、1羽のノスリがやってきてこの鉄塔のてっぺん近くの通称「帽子」といわれている三角形の部分の底辺にとまり、ヨシ原の方を覗き込むように見始めました。そしてこの後約20分の間に4回にわたり急降下あるいは緩降下しながらハンティングをしました。そのうち2回は捕獲対象がツグミ、他の2回は対象種不明でした。

1回目のハンティング(12時29分)

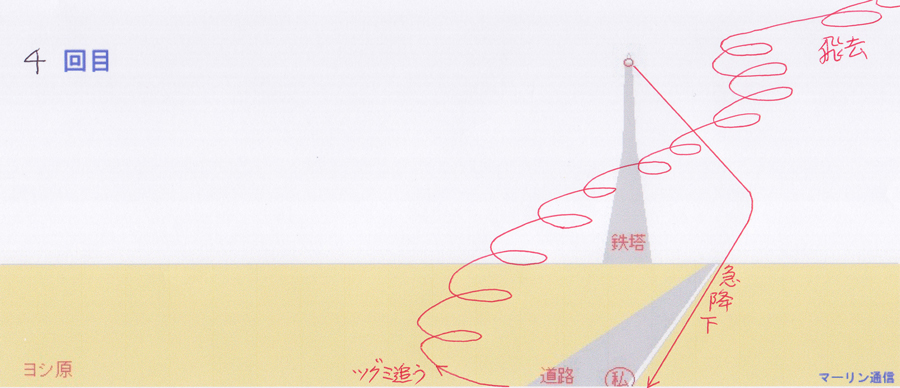

1回目の狩りは12時29分でした。鉄塔から上の図のようにやや緩やかな角度で飛び立ち、半分くらい紡錘形のように翼を少しすぼめて降下していき、ヨシの陰に隠れるところまで行ったとき、1羽のツグミがクェクェと鳴きながら飛び立ちました。ノスリは強く羽ばたいてそのツグミを追いかけましたが捕れませんでした。ノスリはすぐあきらめて、緩やかに旋回上昇しながら少しずつ鉄塔に近づき、鉄塔の近くでどんどん高度をあげて先ほどまでとまっていた帽子の底辺にとまりました。

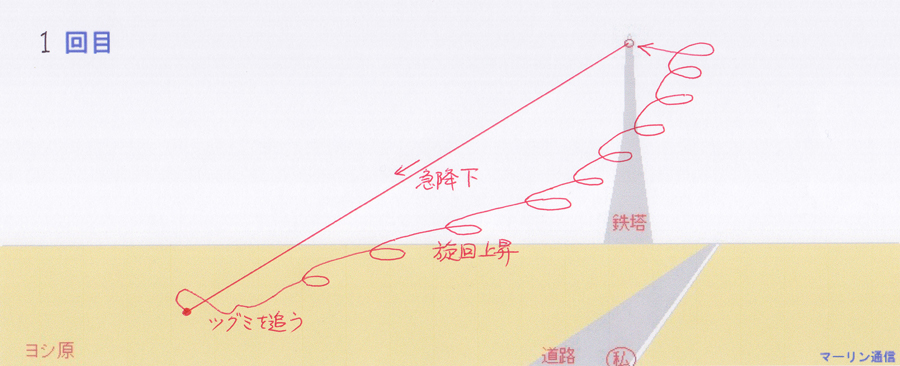

2回目のハンティング(6分後の12時35分)

2回目の狩りは6分後の12時35分でした。1回目とほとんど同じように翼をすぼめて降下していきましたが、地面に到達する直前にふわっと浮かび上がるように方向を変えて飛んで、ハンティングをあきらめ、すぐにまた一回目とほとんど同じコースを辿って、最後だけ羽ばたいて飛んで、元いた鉄塔のてっぺん付近に戻りました。

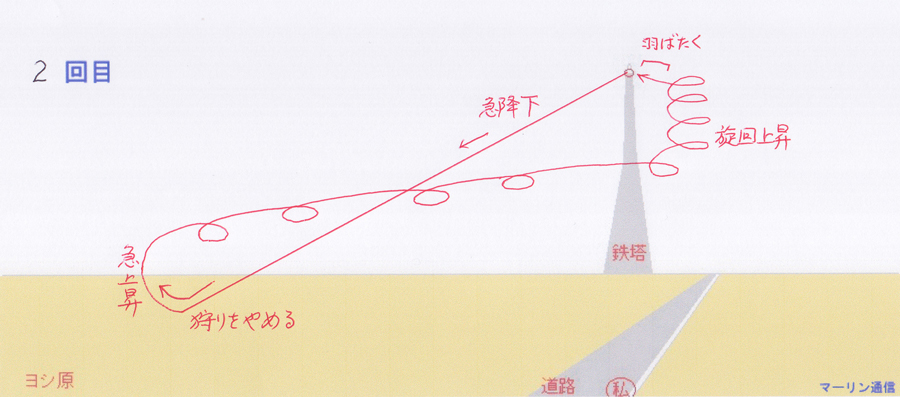

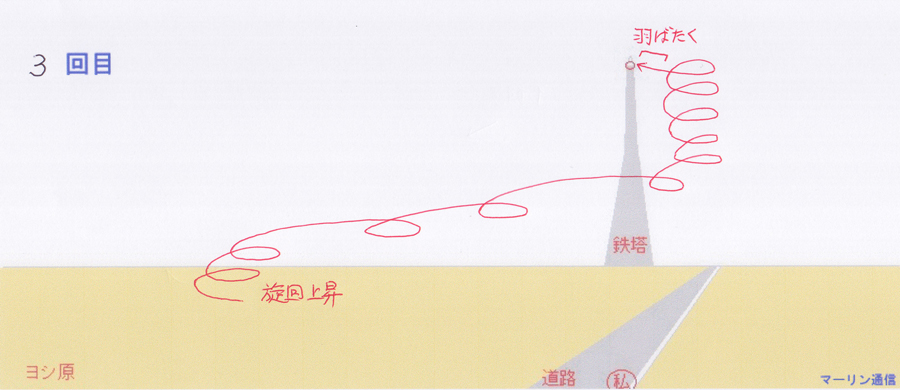

3回目のハンティング(4分後の12時39分)

3回目の狩りは4分後の12時39分でした。私は1回目と2回目の様子をきちんと記録しようとしてイラストを交えながらメモを書いていましたが、その途中ヨシ原の方をチラッと見たら1回目・2回目と同じあたりでノスリが旋回上昇し始めるところが見えました。前の2回と同じように緩やかに旋回上昇しながらまた鉄塔に戻り、てっぺん近くにとまりました。3回目の飛び出しと降下するところは見落としてしまいました。

4回目のハンティング(5分後の12時44分)

4回目の狩りは5分後の12時44分でした。これまでの3回とは逆の方向へ降下していきましたが、途中で右へ方向転換し、ほとんど一直線といってもよいくらい、私が立っていた地点へまっすぐ向かって降下してきました。一瞬、私が狙われているのではないかと錯覚してしまうほど正面から私に向かってきました。私の脇のほんの数メートル横を猛速度で通過していき、路側帯とヨシ原の境目に突っ込んでいきました(下の画像は脇を通過する直前のものです)。ここでも1回目と同じように1羽のツグミがクェクェと鳴きながら飛び立って逃げ惑うように飛び、舗装道路を横切ってすぐ降下してヨシの間に入っていきました。ノスリはツグミの後を追って強く羽ばたいて飛びましたが、距離が縮まらずむしろ広がってしまい、早々にあきらめて旋回上昇を始めました。不意打ちなら捕れる可能性はあるでしょうが、必死で逃げる元気な小鳥を追いかけてそれを捕まえるということはノスリにはやや厳しそうです。ノスリはその後どんどん上昇して元の鉄塔のてっぺん近くまで行きましたが、鉄塔にはとまらず徐々に西方向へと向きを変えて飛去していきました。

画像を見ると、虹彩が暗色で脛や腹に細かな横斑がたくさん見られることなどから、雄成鳥ではないかと思われます。

繁殖期のノスリ雄はかなり精力的にハンティングをしているところをみかけますが、冬場のノスリは時には小鳥を追いかける様子を見ることはあるものの、電柱のてっぺんからゆっくりと降下してネズミ類や昆虫類を捕食するような比較的ゆったりとした穏やかな狩りを見ることが多いです。今回のノスリはこの鉄塔にとまるハヤブサ、チョウゲンボウ、コチョウゲンボウがこの鉄塔から急降下してハンティングを繰り返したところを見ている可能性は大きく、彼らを真似するようにハンティングを行ったのではないかと推測しています。というのも、ノスリやトビ、ハシブトガラスがオオタカのハンティングを真似てオオタカと全く同じような行動(オオタカが狙うドバトと同じところに住むドバトをオオタカと同じようにハンティングしようとする行動)をしているところを見かけたことがあるからです。優秀な頭脳を持っている鳥類が他の鳥の真似をすることはよくあることです。

この日はほぼ快晴に近い晴天で、気温が3月初旬としては高く、風は無風~弱風でした。一日中ヨシ原に立っていましたが、見かけたのはチュウヒ3羽、ハイイロチュウヒ2羽(MA1羽、F or J 1羽)、トビ2羽、ミサゴ1羽、ノスリ2羽のみでした。

(Uploaded on 8 May 2022)

下の画像は、2019年10月、愛知県で撮影したノスリです。トリミング以外の画像処理は何もしてないです。

この日の午前中に見たノスリ33羽のほとんどは幼鳥でしたが、これからの時期はこういう一風変わった色合いのノスリ成鳥が時々見られます。翼も体下面も、ともに淡褐色というのが特徴です。虹彩が暗褐色で、風切の先がやや不揃いなので成鳥でしょう。このようなノスリは愛知県でも渡りの時期にはしばしば見られ、越冬期でも県内で毎年1~数羽見ています。

飛んでいるタカがノスリだと分かると、多くの方が「なんだ、ノスリかぁ~」とおっしゃるのですが、それはどうしてかな……もったいないことだなぁ……と思います。今まで、この通信でもノスリの魅力、興味深さについて何回も書いてきましたが、今はノスリの渡りが最盛期なので、ノスリが一日で100羽とか200羽、あるいはそれ以上の数が見られることはしばしばあります。次々と流れる幼鳥の中に成鳥や、横斑が多い・黒っぽい・羽縁の黒帯がかなり太いといったノスリを探してみることをお薦めします。「なんだ、ノスリか~」というノスリの中に、興味深いノスリが必ず混じっています。宝探しみたいでけっこうおもしろいです。

上の画像のようなノスリは海外から飛来したものだろうと言われています。国内で営巣しているノスリにこういう個体が見られたことはないように思いますが、ただ、そういうレポートがないだけかもしれませんし、国内のどこかで人知れず繁殖しているかもしれません。ノスリを一生懸命に研究している方が少ないことも残念なことです。

(Uploaded on 16 October 2019)

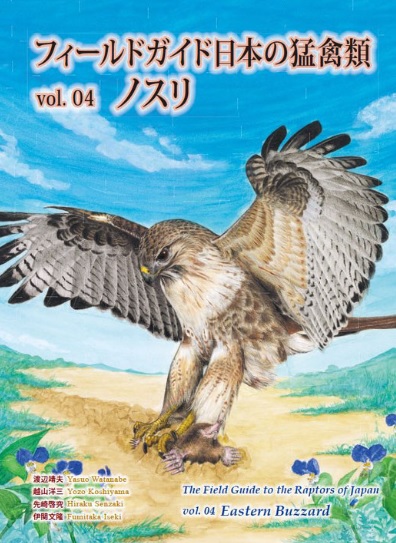

第1巻 『ミサゴ』、第2巻 『サシバ』 、第3巻 『ハイタカ』 に続いて 第4巻 『ノスリ』 が、(2017年)11月3日に発行されました。著者は、渡辺靖夫、伊関文隆、越山洋三、先崎啓究の4氏です。

書籍の内容や目次等については、渡辺靖夫さんのWebページ 【 湖北ワイルドライフアートスタジオ 】 ( ←ここをクリック )をごらんください。

渡辺さんの定評のある正確な識別イラストの他に、クリアーな写真が計79枚掲載されています。イラストなどを見て楽しい本、そして、よそには書いてないような新たな知見が各所にちりばめられていて、読んでおもしろく興味深い本です。これを読んで、「種とは何か」「亜種とは何か」を初めて考える、あるいは改めて考え直すという人が多いことでしょう。また、分からないこと、分かっていないことがこんなにも多かったのかと改めて感じる人が多いでしょう。

このガイドブックは繁殖期(春)はもちろん、春と秋のタカ渡り時や冬季のタカ観察時においても、すなわち1年中役に立ちます。また、ケアシノスリやオオノスリ等の種や亜種についてもうまくまとめられています。

表紙を含めて全32ページで、定価は 1,000円+税 です。書店やアマゾンでの流通がないので、向こうからの郵送料や代金の銀行振込等をしなければいけないですが、それを考慮しても、本の内容からするとすごく安い買い物です。上記した渡辺さんのWebページから購入できます。鷹隼類ファンの方だけでなく、多くの野鳥愛好家にお薦めします。

なお、私がタカを見に行く時には、車にこのガイドブック『ノスリ』と第2,3巻(「サシバ」 、「ハイタカ」)のバックナンバーを何冊か積んでいきますので、フィールドで見かけられたらお声がけくださればお頒けすることができます。

(Uploaded on 10 November 2017)

下の写真2枚は、今年(2017年)の1月と2月に愛知県西部で撮影したノスリです。2枚とも同じ地点で撮影しました。

まず1枚目は、胸から下雨覆のあたりにかけて褐色部分が目立つ個体です。双眼鏡で観察していた時はこの画像以上に胸の褐色が際立っていました。ここに載せるほど珍しいというわけではないのですが、愛知県で繁殖するノスリではあまり見かけないです。愛知県では秋~冬季に、この部分がもっとクリーム色の個体やオレンジ色っぽく見える個体を見たこともあります。

2枚目の写真は細かな横斑が体下面・翼下面全体にかなり密にある個体です。下雨覆の他に、胸や腹部、さらには尾の両端までびっしりと細かな横斑が続いています。近づいてくるところを双眼鏡で観察していて、「このノスリは横斑がやけに多くて密だなぁ」とびっくりし、それから慌ててカメラを手に取って100-400mmで撮影したものですから、あまりきれいには撮れませんでした。

私は鷹隼類が出現したらまずは双眼鏡でじっくり見て、飛翔姿を楽しみ、雌雄成幼の識別をし、その後に、「これは写真に撮らなくては……」と思い、それからカメラを「よいしょっ」と言いながら持ち上げることが多いので、撮影はいつもワンテンポかツーテンポ遅くなります。ですから、後ろ姿になってしまうことや遠ざかって小さくなってしまうことはしょっちゅうで、一枚も撮影できないこともしばしばあります。一緒に観察する多くの人たちは双眼鏡よりもカメラが先で、鷹隼類が出現したらまずは何枚かあるいはたくさん写真を撮ってから、時間があれば双眼鏡で見るという順序ですので、いつも私よりもずっと良い写真が撮れています。「双眼鏡では見てないけど、カメラのファインダー越しにタカを十分見てますよ」とのこと。私は、「双眼鏡で見てて飛翔の躍動感を楽しむから自分の写真は撮れないけど、ピントばっちりの写真を後でゆっくりと見せてもらえば、それで2度楽しめるから…」ということが多いです。

さて、この横斑がびっしりあるノスリのことを、撮影した地点の近くに住んでいらっしゃる方に連絡し、引き続いて観察していただけるように依頼しましたが、どうもその日一日だけあるいはその日までの滞在だったようで、他の日にはこの個体は観察できなかったそうです。

---------------

ノスリは愛知県では普通種で、トビに次いでよく見られますので、多くの人は、「なんだ、ノスリか~」と言って、写真撮影どころか見向きもしない人が多いです。愛知県だけではなく、全国的にもノスリを研究している方の数は少ないです。でも、ノスリは繁殖分布域の広がりや生態、雌雄成幼の識別、春の渡り時の換羽、必ずしも左右完全対称ではない換羽など、分からないことがすごくいっぱいあって、研究対象にするには実に興味深い種です。上の写真のようなノスリの個体差もなかなかおもしろいです。「マーリン通信」のこの「ノスリ類」フォルダーにもこれらのことについていくつかの文章を載せてあります。

そう言いながら、私もついついハイタカ属のタカやハヤブサ、(冬の)コチョウゲンボウ、クマタカ、チュウヒなどの観察を優先してしまい、今までに巣の近くで観察したノスリの巣はせいぜい10数カ所程度です。いつも夏になるたびに、「今年の繁殖期もノスリをあまりしっかり観察しなかったなー」の繰り返しです。

(Uploaded on 1 July 2017)

フクロウは、「福朗」、「不苦」朗、不「苦労」などの、いろいろなプラス評価のできる語呂合わせがあるようです。おまけにじっとしているところが哲学者風だとかいうことで、世代や性別を超えて、フクロウ類は人気も評価も高いようです。

また、ハヤブサは「速」ブサで、とにかく俊敏でスピードが速そうな良いイメージがあります。野鳥の会の人であるか否かを問わず、「ハヤブサは嫌いだ」というようなことを言う人には今まで一度も会ったことがありません。しいて言えば鳩レースをやっている人の文章で、「オオタカやハヤブサにやられた」という恨み節を読んだことがある程度です。

さて、これらに対してタカの語源は「高い」とか「空高く飛ぶ」というところから来ていると言われています。空高く飛ぶものが、地上近くの鳥類や地上の哺乳類を捕獲しようとしたら、当然ですが降下する必要があります。でも、ゆっくりと降下していると獲物に逃げられてしまいますので、必然的に、スピードを出すために急降下する必要性が出てきます。この「マーリン通信」にも、今まで、ハヤブサやオオタカ、ハイタカ、コチョウゲンボウなどの急降下のようすをたくさん書いてきました。

多くの人に鈍感と思われているノスリですが、最近見かけたノスリの急降下の実例を2つ紹介します。ノスリはバーダーにはあまり人気がないみたいですが、実は不思議なことがいっぱいあって、研究対象にするにはなかなか興味深いタカです。また、ノスリには、「気が強い」、「傲慢」、「オオタカなどの巣を乗っ取る」、「握力がハイタカなどと比べてかなり強い」等の個性もあります。

(観察例 1)

これは去年(2015年)11月中旬のことです。ゆるやかに滑空していたノスリがある点で急にホバリングをし始めて、私のいる方へ向かって急降下を始めました。思わず下の写真を2枚ほど撮ったところで画面左下の樹木の陰に隠れてしまいました。でも、樹木の根元付近のサクラの落葉がたまり場のように集まったところへ突っ込んで、足に何か黒いかたまりを持って飛び立ち、近くの雑木林の中へと消えていきました。獲物を持った写真はなく、獲物の足や尾が見えたわけではないのですが、ネズミ(推測)でも捕まえて飛び立ったのでしょうか。この時感じたことは、かなりスピードのある急降下だったということです。

(観察例 2)

これは今年(2016年)1月の撮影です。ハイタカのハンティングの写真を撮ろうと思って、ある山の上で観察・撮影を続けていた時のことです。現れたノスリが山の西側斜面の上でハンギングを始めました。その位置の下には小さいながらも開けた畑がありますので、何か獲物でも狙っているのかなと思って見ていたら、まさに突然、写真のように急降下を始めました。ほぼ鉛直線状と言ってもよいほど完全に真っ逆さまに落ちていきました。獲物を持って上昇してこないかと思いながらずっとようすを見ていましたが、それ以後この個体は現れませんでした。下の方で獲物を食べて休憩に入ったのでしょうか(推測)。

どうですか。ノスリに対するイメージが多少は変わりましたか。ノスリはけっこう俊敏で、飛行能力は想像以上に高いようです。厳しい野生で生き続けているだけあって、何らかの優れた能力がないと、なかなか生き延びていけないはずです。

(Uploaded on 6 March 2016)

タカ類の年齢の判定はひじょうに難しいです。多くの人が、「あれは幼鳥だ。これは若鳥だ。あれは成鳥だ」 と判断していますが、そういうことを正確に言うことは、実はたいへん難しいことです。「あれは〇歳です」 と判断するのは、もっと難しいです。さらに、「あれは〇歳のメスです」 と判断するには、もう一ランク上の知識が必要です。でも、現在、その知識の入手はなかなかできません。主な理由として次の4つが考えられます。

〇 まだ、あまりよく調べられていない。つまり、分かっていない。

例として、ここではノスリの年齢推定について考えてみます。

ノスリの年齢は主に、

・ 風切などの換羽状況 … 一回でも換羽した跡があるかどうか

上の写真の個体は、1回以上換羽の跡があるので、少なくとも幼鳥ではなく、若鳥あるいは成鳥です。また、他のコマ写真からの確認も必要ですが、虹彩色だけから判断すれば、虹彩が淡灰黄色ですので2~3歳以下の幼鳥あるいは若鳥あるいは成鳥だろうと思われます。さらに、すねや下雨覆にくっきりとした横斑があるので、♂成鳥の可能性が高いのですが、♀成鳥でもこのような横斑が出ることがあるようです。この個体の年齢・性別はどうでしょうか?

さて、換羽の跡と虹彩色と横斑のうち、虹彩の色というのはかなりのクセモノです。私が観察した範囲内では、次のようです。

ノスリの虹彩の色

何歳になると、ノスリの虹彩は暗褐色になるのか。2年とも3年とも言われています。「言われている」 と書いたのは、私がそのように先人から聞いたことがあるというだけです。自分で誰かのきちっとした論文を読んで確認しようにもそういう論文がありません。また、野外での年をまたいだ個体識別はかなり難しいですが、同じ個体を継続して追って変化を確認したというわけでもありません。図鑑等の記述でも、「そのように聞いている」 というだけで、図鑑に書かれていることがほんとうかどうかは、実ははっきりしないこともありえます。性差があり、個体差もかなりあるようですので、2年かかるものも3年かかるものもいるだろうと思われます。それ以上かかるかもしれません。さらに冬期は、海外から越冬で来ている別亜種の個体もたくさんいるため、性別や年齢の判定がますます難しくなります。ですから、虹彩の色だけで、「幼鳥だ」、「成鳥だ」、あるいは「2歳だ」、「3歳だ」 と断定的には言えないことになります。

ノスリのように、一年中、各地で頻繁に数多くの個体が見られる種であっても、まだまだ分かっていないことが多くて、年齢の判定には慎重にならざるを得ません。ましてや遠くの方を飛んでいるノスリをちらっと見て、「あのノスリは〇歳のオスだ」 と言っている人は、いいかげんなものだと思ってしまいます。はっきり分からない時は、「分からない」 あるいは、「換羽の跡があるから、少なくとも幼鳥ではなさそう」 などと言うほうが信頼性はあります。

まとめると

(Uploaded on 1 May 2015)

伊良湖岬でタカの渡りを観察中に、耳に入ってきてしまった会話です。

「出たっ。あの山の右斜面!」

ノスリ以外のタカが出れば、シャッターの連写音があちこちから一斉に聞こえてくるのに、ノスリが出た場合は所々でカシャッ、カシャッという音が聞こえる程度です。ノスリは、サシバやハチクマのような人気はないようです。それは、日本全国の多くの地域で周年(あるいは冬場普通に) 見られるからでしょうか。雌雄成幼の色や模様が比較的よく似ているからでしょうか。それとも、これといった大きな特徴がないからでしょうか。私はノスリにもたいへん興味を持っているのですが、人気のない理由はよく分かりません。

上の写真は、一昨日、伊良湖岬で撮影した渡っていくノスリです。よく見ると、なかなか魅力的なタカだと思いませんか。ノスリはネズミを捕食しているだけではなく、樹間を縫うように飛びまわって小鳥を捕ることもあります。飛翔能力はそんなに低くはないです。

下の写真は7年前に撮影したものですが、外側初列風切5枚に躍動感があって私は気に入っています(第3のまぶた=瞬膜を閉じています)。

ノスリはまだ分からないことがすごく多いです。

・ 今、目の前を通過していったノスリはどこまで渡って行くのでしょうか。どの地域のノスリが南のほうのどの地域まで渡っているのか、よく分かっていません。例えば愛知県を西へ通過していったノスリは、四国や九州あたりまで行っているのだろうと推測されていますが、正確なことは分かっていません。どうも東南アジアまでは行っていないようですが、よく分かっていないという現状です。

・ 上に「雌雄成幼の色や模様がみな比較的よく似ている」と書きましたが、色の個体差はけっこう激しいです。全体がかなり白っぽい個体、上面も下面もかなり黒っぽい個体、体下面や下雨覆がバフ色の個体…など、実にさまざまです。黒いパッチの大きさもそれぞれです。

・ 幼鳥の虹彩は淡灰黄色、成鳥の虹彩は暗褐色ですが、何歳のいつ頃に暗褐色に変わるのか、個体によってあるいは雌雄の差によってどの程度の違いがあるのか、よく分かっていません。

・ オオタカなどの他のタカの巣を乗っ取って営巣することがありますが、これは、ただノスリの繁殖開始時期が早いからだけなのでしょうか。他のタカよりも強引な性格のゆえでしょうか。他にも理由があるのでしょうか。

・ 愛知県では、10年ほど前は繁殖確認は0でした。夏場に単独個体を見たことはありますが、成鳥ペアを見かけることはまったくありませんでした。しかし、急激に繁殖が確認され始め、今ではびっくりするほどたくさんの営巣が確認されています。しかも、けっこう高密度です。「えっ、たったこれだけの面積の地域に10ペアも営巣?」 というほどです。オオタカが都市近郊で増え始めた理由の一つに、山間部でのノスリの繁殖数増加も挙げられます(私の推測)。どうしてこのように急激に繁殖域が拡大したのでしょうか。

・ 年齢とともにタカ斑等の模様がどのように変わっていくのか。

・ 雌雄それぞれの繁殖可能年齢は何歳か。

・ 繁殖生態がよく分かっていません。その他分からないことがたくさんあります。一生懸命に観察している人がいない(少ない)からです。これは、トビについても同じです。トビは幼鳥と若鳥と成鳥の差はなんとか分かるのですが、単独個体を見た場合の♂と♀の区別はまだできないです。

【ノスリ 雌雄成幼の識別ポイント】

・ すべての風切羽の先や12枚の尾羽の先がきれいにそろっているかどうか。幼鳥はそろっているものが多いです。

・ 次列風切の先端が >型にとがっているかどうか。幼鳥は、先端が >型にとがっているものが多いです。

・ 虹彩が淡灰黄色か暗褐色か。ヒナや巣立ち直後の幼鳥の虹彩は暗色~暗黄色ですが、その後の幼鳥期は淡灰黄色で、成長するにつれてある時期から暗褐色になってきます。成鳥は暗褐色のものが多いです。

・ オスの成鳥は、すね毛に横斑が出やすいですが、横斑が出ない個体もいるようです。ただ、メスも出る可能性があります。

(注意1)

(注意2)

これからは、「なんだ、ノスリか…」 と言わずに、幼鳥か成鳥か、オスかメスかの識別をし、体色の個体差や、大陸産か国内産かなどについても意識しながらノスリを見てみませんか。きっと、新しい楽しみが出てくることと思います。ノスリの秋の渡りのピークは愛知県では10月中旬からです。もうすぐです。

(Uploaded on 1 October 2014)

時間が止まってしまったような錯覚に陥りました。ここは、ひょっとしたら極楽なのか? そう思わせるような、不思議な情景を見ました。

2012年11月3日、ハイタカの秋の渡りを観察するため、夜明け前に愛知県のある岬へ行きました。この日は久しぶりに西高東低の気圧配置になり、北西の風がピューピューと強く吹いて帽子が飛ばされるほどでした。朝は晴れていましたが、次第に曇りだし、暗くなって今にも雨が降り出しそうになってきました。しかし、9時ごろからびっくりするような速さで晴れ間が広がり、陽が差し始めました。9時15分ごろ、突然ノスリの集団が東の山から現れ、私の頭の上で、風上に向かって羽ばたきをせず、空中の一点にぴたりと止まる、いわゆる「ハンギング」をし始めました。その数、実に、同時に27羽でした。ほとんどが幼鳥でした。どこかにかたまっているようなまとまりはなく、いわゆる全天に広がるような感じです。抜けるような青空の下に27羽のノスリが羽ばたかず、ぴたっと天井に張り付いたようなハンギングです。

北西の風ですので、すべてのノスリの頭の向きは北西方向です。近くのノスリを双眼鏡で見ると、翼や尾羽を微妙に動かしてバランスをとっています。遠くのノスリは、ぴたっと吸い付いたように見えます。星の観察をされる人はよく分かると思いますが、丸い天球の星空にノスリが動かずに張り付いたような感じです。または、西洋の礼拝堂の大型のドーム天井に描かれたミケランジェロの壮大な絵画のようです。私の頭の中にはイタリアの作曲家ピツェッティ( Pizzetti、 ピゼッティとも)のアカペラの「レクイエム」が聞こえてきました。

写真を撮ろうとしましたが、400mmではぜんぜん撮れませんので、28~105mmの標準ズームに交換しました。しかし、慣れていないこともあって、まったく撮れません。すぐに、この情景は写真では表現できないということが分かりました。次元の異なる世界でした。ノスリとノスリの間に2羽のハイタカが現れて、西へ移動していきました。2つの流れ星のようでした。短い時間でしたが、私にとって至福のひとときでした。レンズ交換などせずに、じっと見ていればよかったなと、あとで思いました。ハシブトガラス2羽が、オオタカの成鳥にやかましく鳴いてモビングしながら出てきたところで、ノスリは次々と散っていきました。

この後、天候が再び、曇り→快晴を2回繰り返し、9時45分の快晴時にはノスリが同時に14羽、10時30分の快晴時にはノスリが同時に13羽、先ほどと同じように北西を向いてハンギングをしました。9時45分を少し過ぎた頃には、動かないノスリの間をチゴハヤブサが西方へ羽ばたきながら突き抜けていきました。3回とも、すべてのノスリを調べることはできなかったですが、識別できたものは、みな幼鳥ばかりでした。

毎日、タカ類の渡りのカウントをしていらっしゃる方は、天気や強風などおかまいなしでしょう。週に1日しか鳥見に行けない者にとっては、できたら天候の良い穏やかな日にウオッチングしたいですし、11月ともなれば、ぽかぽかの小春日和の日に、のんびりとふだんの仕事の疲れをとりたいものですが、でも、こういう強風下とか、悪天候時に観察するとおもしろいことがあります。そういえば、ちょうど10年前の文化の日の翌日にも、暴風と思われるほどの強風が吹き荒れた伊良湖岬で、オオワシが西へ東へと頭上を4回も行ったり来たりを繰り返して、けっこう楽しめたということがありました。

(Uploaded on 5 November 2012)

(注)2012年版環境省レッドリスト(2012.8.28公表)では、ダイトウノスリは「絶滅種」に指定されました。

その理由として、環境省は、「1970年代初めの観察記録以降の確認が無く、大阪市立大学が2001年から2011年にかけて実施したダイトウコノハズクとダイトウメジロの調査による長期滞在期間中にも本亜種と推定される個体は確認されていない。北大東島、南大東島のどちらも限られた森林しかない植生環境で、猛禽類が存在した場合には発見が容易であるにもかかわらず確認記録が無いことから、本亜種は絶滅したものと判断した。」と記述しています。(2012.8.28追記)

◇

2006年版の環境省レッドリストに掲載されているノスリ類は2亜種あります。絶滅危惧ⅠA類(CR … ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)に、亜種ダイトウノスリ Buteo buteo oshiroi が、絶滅危惧ⅠB類(EN … ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの)に、亜種オガサワラノスリ Buteo buteo toyoshimai が指定されています。ダイトウノスリの亜種小名 oshiroi は飼育者の大城正雄氏から、命名者名は黒田長久氏からついています。

タカ類・ハヤブサ類ではないですが、大東地方ではすでにダイトウミソサザイ、ダイトウウグイス、ダイトウヤマガラが「絶滅」してしまい、小笠原地方でもオガサワラカラスバト、オガサワラガビチョウ、オガサワラマシコが「絶滅」しています。島固有の亜種が次々と絶滅している状況で、このノスリ2亜種も、今でこそ生きてはいますが、決して明日が保証されているわけではありません。

ノスリ類は世界中でひじょうに勢力の強い「属」です。種の数はタカ科の中ではハイタカ属の41種に次いで多い24種で、世界各地に広く分布しています。種を合計した個体数もひじょうに多いと推定され、また、渡りの時期の観察数でも世界各地で主役に近い存在です。また、ノスリ類はとりたてて飛行が敏捷だとか、鋭い能力を持っているとかいうわけではありませんが、「雑草のような」力を伸ばしてきました。だから、「亜種ノスリは本土にいっぱい生息しているし、オガサワラノスリもダイトウノスリもその亜種なんでしょう…」という考え方が出てきてしまいますが、その考えは危険です。それは、この2亜種の生息数がたいへん少ないからです。閉ざされた、あるいは遠く隔てられた狭い区域に生息する亜種は、その種の進化の過程を研究するのにひじょうに重要な役目も持っています。

もし絶滅してしまったら、人類の財産としてとても大きな損失になってしまいます。さらに、これらの2亜種は日本にしかいない亜種ですので、日本で絶滅するということは、すなわち世界で(地球上から)絶滅するということです。すでにダイトウノスリは北大東島では絶滅しているという情報があります。これに対して、オガサワラノスリは、以前は断崖での営巣のみが報告されていましたが、最近はモクマオウの巨木に営巣する例も報告されています。

『鳥 第20巻』(1971)に掲載された黒田長久著「南大東島のノスリ新亜種について」は【 ダイトウノスリ短報 】 で、見られます。

(Uploaded on 20 June 2012)

2008年4月13日、自宅近くのM山の中腹へタカを見に行きました。昔は、必ずサシバやハチクマが見られた場所ですが、今では、サシバのディスプレイを目にすることがめっきり少なくなってしまいました。私にとっては寂しいかぎりです。その代わり、ここ数年、この山でこの時期には見られなかったノスリを、近年よく見るようになりました。今日はノスリ2つがいを見ました。冬場は毎日のように見られますが、春から夏にかけては今までは繁殖していなかったので見かけなかったタカです。

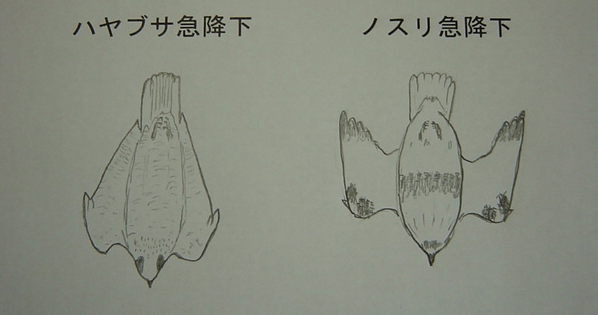

今日のディスプレイの特徴は急降下でした。2つがいとも、雌雄の区別ができなかったのですが、雌か雄かどちらか片方がしきりに急降下をくり返していました。

ノスリの急降下は、伊良湖岬でよく見かけるハヤブサの急降下に似てはいますが、上の図のように、ハヤブサほどは翼を閉じきることがないようです。紡錘形というよりは、W形に近いです。しかし、場合によっては上の図よりは翼が胴体に近付いて、紡錘形に近いものを見たこともあります。ハヤブサよりはスピードがなく、時に足を伸ばしたまま急降下したり、左右にゆらゆらとぶれながらの急降下を見たこともありました。スマートさはないですが、なかなかかわいげのあるタカです。

(Uploaded on 13 April 2008)

2008年の新年早々、ケアシノスリ Buteo lagopus が琵琶湖の北、湖北地方を多数渡っているという情報が入ってきました。それも数羽の話ではなく、30+羽や50+羽という群れで移動しているという話でした。

ひょっとして愛知県にもきているのではないかと思って、1月13日、愛知県K川の河口の干拓地に行ってみました。その日は干拓地のアシ原(下の写真)に3羽が居付いていました。聞くところによると、ここには最大9羽が飛来した日があったとのことです。

いままでも、ケアシノスリは年によって飛来数にかなりの差がありました。私は、全く見ない年も多くありました。逆に、あそこでも出た、ここでも出たといろいろな情報が入ってくる年もありました。最近では2001年度の冬と、2002年度の冬は各地でそれなりの数が見られたようです。私もその年はよく見ました。それ以前の年も何年かごとに多い年があったように記憶しています。

タカ類では、秋・冬の渡りの数は年によって、かなりの違いがあります。一昨年度のハイタカの多かった年は、いたる所で(自宅の上空でも)、ハイタカをよく見かけました。情報もたくさん入ってきました。この年は秋の渡りでもハイタカを多く観察できました。でも、昨年度、今年度の秋・冬はハイタカの数は非常に少ないです。年によって渡ってくる数にかなりの差があります。

アカハラダカの渡りも年によって差がありました。1998年の秋は、伊良湖岬で、一日で(半日で)23羽のアカハラダカを見た日がありました。他の年は私はほとんど見ていませんし、毎日渡りを観察していらっしゃる方の話では、ふだんは年に数羽程度とのことです。

タカも含めて、冬鳥ということにおいては、小鳥類にも同じことが言えます。いつのことか記録がなくなってしまいましたが、10数年前か20年以上前か、ベニヒワが愛知県で頻繁に見られた年がありました。その年以降は全くそんな話は聞きません。イスカも1990年、1997年には秋の渡りでけっこうたくさん見られ、冬にはわが家の近くの雑木林でも見ることができました。でも、それ以外の年は私は愛知県では見たことがありません。

何万羽ものアトリの群れやマヒワの大群が見られた年もありました。年によって違いが激しいですね。

ただ、これほどまでにケアシノスリが多い年は、過去に経験したことも聞いたこともありません。どんな理由があったのか、よく分かりません。でも、年によって変化があるということはほんとうにおもしろいことです。今年の冬は楽しい冬です。

ノスリとケアシノスリを並べて同時に観察をしていると、ケアシノスリは飛行や急降下、えさを捕る時など、ノスリよりもかなりスピード感があって敏捷な気がします。ネズミがえさの中心であるノスリと比べて、ケアシノスリは小鳥類を捕る率が高いそうですからもっともなことですね。上の写真、下の写真、いずれも2008年2月11日午前、若杉撮影。

2006年5月21日、お隣の愛知県瀬戸市へハチクマの観察に行きました。例年ここでは、この時期にハチクマの独特なディスプレイ飛行が見られますので、それを目当てに行ったわけです。サンショウクイが4羽、鳴きながら飛び続けていました。午前中、ハチクマは出ませんでしたが、ハチクマとノスリが全く入れ替わってしまったかのように、ノスリがずっと飛び続けていました。そして、いろいろな飛行を見ることができました。

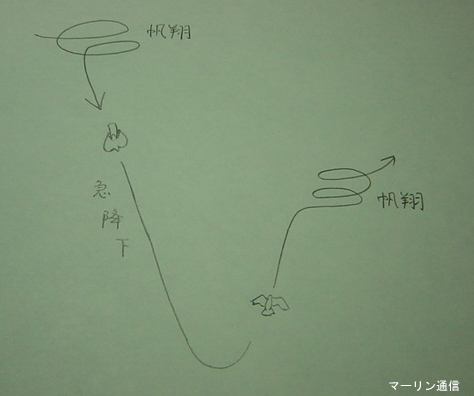

一つは下の図のように、旋回帆翔中の一羽が急降下するものです。ハヤブサの急降下のように翼を少しすぼめてかなりの速さで急降下していきます。一番下まできて、上昇に転じますが、最初の高さまでは戻れないようで、半分か半分よりもやや高い位置まで上昇した後、すぐに帆翔に入りました。最初の高さまで上がる力は無いようでした。連続的な波状飛行ではなく、図のようなパターンだけでした。この日はこれを3回見ました。急降下・急上昇している間、もう一羽は近くを旋回帆翔していました。

もう一つは、突っかかり飛行です。2羽が帆翔中に一羽がもう一羽の背中あたりを両足で突っつくようなことをします。突っかかられた一羽は、下の図のように、瞬時に体を反転させて逆さまになります。一瞬アッと思いましたが(期待しましたが)、残念ながら足を絡めて2羽で回転降下するようなことはなかったです。この日、これは1回だけでした。体の大きさから、突っかかった方がオスだろうと思われますが、正確には分かりませんでした。

この二つのディスプレイ飛行の他に、2羽が仲良く、輪を描くように帆翔を続けるところも見ました。これも、ディスプレイの一つでしょうか。名古屋市近郊では、今まで、ノスリは冬期にしか見られませんでした。繁殖期に見られるようになれば、楽しみです。

ノスリは、トビについで数多く見られ、多くの地方で(方言で)、上のように「馬糞(まぐそ)だか」「能なし(のうなし)たか」「糞(くそ)とび」などと下品な名前が付いてバカにされていますが、そんなことを言う人たちに私は、こういう華麗なディスプレイ飛行や小鳥を猛スピードで追っかけて樹間を縫うようにみごとな飛行をしているところを見せたあげたい気持ちにかられます!

(Uploaded on 3 June 2006)

2001年11月の3連休、愛知県内のある河口にある干拓地へ出かけました。いつもどおり、夜明け前に現地へ着きました。この日のお目当ては、コチョウゲンボウ Merlin の♂成鳥でした。幸いにも青色鮮やかな♂1羽が、昼食をはさんで1時間半もじっくり見ることができて、まずまずの1日でした。

他には、ミサゴが魚らしき獲物を運んできて、ゆっくりと鉄塔の上で食べたこと。ハヤブサの幼鳥が鉄塔の上からドバトの群れに突っ込んで、アッと思った瞬間に、右の方からハヤブサの成鳥が現れたこと(成鳥に目が移ってしまったので、幼鳥が獲物を獲れたかどうかは不明)。この成鳥のハヤブサは実にきれいで軽やかな飛翔でした。コチョウゲンボウはオス成鳥の他に非♂Aが2羽いました。電線に止まっては、獲物をめがけて2回ほど発進していきましたが、残念ながら、私の目の前では、獲物を獲れませんでした。チュウヒが胸から先の部分の真っ白なものを入れて3羽、チョウゲンボウの♂幼鳥が1羽出ました。

ケアシノスリも出ました。実は今年の2月12日にも、同じハンノキのてっぺんに止まるケアシノスリを見ましたが、今回のケアシノスリはかなり違いました。カムチャツカケアシノスリといわれるものを今まで見たことがないので、はっきりとは言えませんが、どうもカムチャツカケアシノスリではないかと思ってしまいました。尾羽の黒帯が2本はっきりと見え、3本目も、薄いですが何とか見ることができました。全体として、黒白のコントラストがかなりはっきりとして、白い部分が雪のように美しく見えました。(後日注:この段落、自信がありません。黒と白のはっきりとしたただのケアシノスリ成鳥であって、カムチャツカではないかもしれません。)

日本鳥学会の「日本鳥類目録改訂第6版(2000)」では、カムチャツカケアシノスリは亜種として認められておらず、なんの記述もありません。ハイイロハイタカについても亜種として認められておらず、記述がありません。ともに、詳しい理由の記述もありません。

(Uploaded on 30 November 2001)

こういう淡褐色のノスリもいます

全身が淡褐色のノスリ 愛知県 10月 若杉撮影

フィールドガイド日本の猛禽類 vol.4 『ノスリ』 発売

フィールドガイド日本の猛禽類 vol.4 『ノスリ』 の表紙

ノスリの個体差 と 研究者

下面の褐色部が目立つノスリ Buteo buteo 2017.1.4 by Wakasugi

下面の横斑が細かく密なノスリ Buteo buteo 2017.2.3 by Wakasugi

ノスリのイメージ 再評価しませんか

急降下ハンティング直前のノスリ。視線の先へ突っ込んだ

ハンギングのあと、紡錘形になって急降下するノスリ

ノスリの虹彩色 と 年齢・性別の判定

〇 同一個体の経年変化を見るには個体識別をしなければならないが、野生のタカ類ではなかなか難しい。

飼育個体である程度の傾向は調べられるが、野生個体と飼育個体では、食料の質や量によっても発育状況はかなり異なる。

野生個体は食料の質はよいが量が十分ではないことが多く、飼育個体は量は十分に与えられるが質は野生個体ほどよくないことが多いです。

〇 性差と個体差が激しく、「〇歳になると、虹彩の色は〇〇色になる」 と、一概には言えないことが多い。

〇 冬季は、各地の亜種が同時に観察されるため、繁殖期以上に判断が難しくなる。

・ 虹彩の色 … 淡灰黄色か暗褐色か、あるいはその中間か

・ 下雨覆やすね等の横斑 … 有るか無いか、多いか少ないか などから推定します。

換羽の跡があり、虹彩が淡灰黄色で、すねや下雨覆に横斑があるノスリ Buteo buteo

… さて、この個体の年齢は? 性別は?

・巣内のヒナ … 暗褐色~暗黄色

・枝移り中のヒナ … 暗褐色~暗黄色

・巣立ちビナ … 暗褐色~暗黄色

・巣から200mほど移動した幼鳥 … 暗褐色~暗黄色

・夏場の幼鳥 … 暗褐色のものと淡灰黄色っぽいものがいる

・9月の渡りの時期の幼鳥 … ほとんどが淡灰黄色だが、中にはまだ暗黄色の個体もいる

・第1回冬の幼鳥 … 淡灰黄色

・少なくとも1回は換羽した若鳥(1歳以上の若鳥) … 暗褐色になった個体と、淡灰黄色のままの個体、あるいはその中間のややうすい褐色の個体がいる

・繁殖中の成鳥♂と思われる個体 … 暗褐色

ノスリの虹彩の色は生後しばらくは黒っぽいが、褐色を経て、順次淡灰黄色になっていき、幼鳥と若鳥のかなりの時期はほとんどの個体が淡灰黄色。生後1年経過後の秋までの換羽で多くの個体が (換わらなかった羽も残しながら)、成鳥羽に近い羽になっていくが、虹彩の色は淡灰黄色のままの個体が多い。その後、2歳、3歳となるにつれて虹彩の色は黒っぽくなっていくが、いつから暗褐色になるかは性差や個体差、あるいは亜種の差があるため異なり、明確に「〇歳のオス(メス) のノスリは虹彩の色が〇〇色」 とは言えない。

かわいそうな ノスリ

「来る来る! こっちに来るー!」

「…あっ、なんだ、ノスリか…」

伊良湖岬を渡るノスリ Buteo buteo 2014. 9. 29 by Wakasugi

7年前に撮影したノスリ 2007. 11. 25 by Wakasugi

上に挙げたものは日本での繁殖個体です。渡りの時期の個体や越冬個体には、大陸から来ているものも多く、安易に「成鳥だ。幼鳥だ」 と言うことは、難しい場合が多いでしょう。

図鑑に書いてあることは、正確でない場合がしばしばあります。

ノスリ 27羽 が 集団ハンギング!

日本の鷹隼類 環境省レッドリスト(3) ダイトウノスリ

ノスリの急降下

ハヤブサとノスリ 急降下の違い

ケアシノスリ 日本への大量飛来 2008年

ケアシノスリのすむ環境

ケアシノスリ Buteo lagopus

すねに毛が生えている(毛足のすり)

ホバリング

(Uploaded on 11 February 2008)

ノスリ の ディスプレイ飛行

ノスリのディスプレイ飛行 (急降下・急上昇)

ノスリのディスプレイ飛行 (突っかかり)

方言(昭和6年刊 宮内省式部職編『放鷹』477ページ)

カムチャツカケアシノスリ?