若尾親さんの写真集「クマタカ」

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 12.04.21 | なぜ生きる? |

| 12.01.03 | 今年の初夢 すべてのタカ類・ハヤブサ類の monograph |

| 12.01.01 | Snaproll しても タカ類・ハヤブサ類の頭は ぶらつかない |

| 11.09.13 | タカ類・ハヤブサ類の獲物は 「地産地消」 で 「旬のもの」 |

| 11.08.18 | タカ類・ハヤブサ類はいつも何をしているか? |

| 11.07.02 | タカ類・ハヤブサ類のヒナはなぜ純白か? |

| 11.04.02 | ただ見るだけの 「ぜいたく」 |

| 11.01.13 | 意味ある リスト とは |

| 10.12.02 | 伊良湖岬の松尾芭蕉 |

| 10.11.14 | 初列風切と次列風切の境界はどこ? |

| 10.11.06 | 最外側尾羽と中央尾羽は 特別な羽 |

| 10.08.21 | 国内産タカ類・ハヤブサ類の世界分布 |

| 09.10.05 | なぜこの羽は よく立つのか?(鳥の羽の重なり方) |

| 09.09.06 | 飛んで咲く花 飛咲花(ひさくばな) |

| 09.01.01 | タカ類・ハヤブサ類の絵と写真 |

| 08.08.12 | 瞬膜 第3のまぶた |

| 05.02.20 | タカ類・ハヤブサ類は なぜ雌雄でシルエットが異なるのか? |

| 05.01.25 | 鳥の虹彩 興味津々! |

| 03.12.25 | 木曽川河口のタカ類・ハヤブサ類 |

| 03.09.20 | 「部分白化個体」 ではありません ! |

| 03.08.12 | 私から見た タカ類・ハヤブサ類の 「いい写真」 |

| 03.07.08 | 2003年春のタカ類・ハヤブサ類の繁殖活動 |

| 03.04.13 | 2002~2003年の冬のタカ類・ハヤブサ類 |

| 02.10.20 | タカ類・ハヤブサ類の Head-on Profiles について |

| 02.01.27 | 弥富野鳥園のタカ類・ハヤブサ類 |

| 00.08.10 | 薮内正幸さんを悼む |

| 00.01.09 | 鷹隼類の目は広角レンズ 兼 望遠レンズ |

| 99.05.22 | タカ類・ハヤブサ類の個体差 |

タカ類・ハヤブサ類をじっくり観察していると、していることは、睡眠や休憩を除くと、たいていは次の3つの範疇におさまるような気がします。

1 食べる

飢えないように、食料を探し食べること。捕食すること。

2 子孫を残す

繁殖に関するさまざまな一連のこと。

3 身を守る

捕食者に食べられないように身を守る。事故で死なないように気をつける。生きていること。

人とタカ類・ハヤブサ類とはもちろん違うのですが、私はいつも、人との「差異」よりも、タカ類・ハヤブサ類と人との「共通点」のほうに重きをおいて考えています。差異よりも共通点のほうが多いような気がします。ともに骨格があり、筋肉があり、口から肛門までの消化管(口、胃、腸、…)があり、心臓があり、肝臓があり、腎臓があり、目でものを見、耳で音を聞き、鼻でにおいをかぎ、口からものを食べ糞をし、血管や神経があり、血が流れ、脳で考えたり判断して、外部の刺激に反応し、細胞には遺伝子・染色体があり、……と、列記していったらきりがないですが、ほんとうに多くの共通点が見られます。世間では、人の優れたところが強調されていますが、人よりもタカ類・ハヤブサ類の方が優れている能力はたくさんあります。高速で空を飛べること、敏捷性、平衡性、視力、家がなくても生きていけること、衣服がなくても生きていけること…など。タカ類・ハヤブサ類は人以上の繊細さや愛情も持っています。地球上で人がいちばん優れていると思ってはいけないと思います。

タカ類・ハヤブサ類の生活を人に置き換えて、あるいは類推して考えてみると、人の生きる基本は次のようになります。

1 食べる

人も食べないと生きていけません。でも、家の周りをいくら探しても、食べるものは落ちていませんので、代わりに労働をしてお金を稼ぐ必要があります。「タカ類・ハヤブサ類が食料をさがすこと」=「人が働くこと」です。人はお金を介して食べています。

2 子孫を残す

人の場合は、結婚をして、子どもをもうけ、一人前に育てあげることです。子孫を残さないとその代ですぐに終わり、後が続きません。今生きている私たちがだれも子孫を残さないと、人という「種」が地球上からすぐに「絶滅」してしまいます。ですから、これはひじょうに重要なことです。

3 身を守る

事故で死なないように、病気にならないように気をつける。死なないように、とにかく生きること。

まとめると、人は、

①仕事をして、②子孫を残して、③苦しくても、とにかく生きること。

この3つが、タカ類・ハヤブサ類が教えてくれる、人の「生きる目的」です。ただ、さまざまな理由で仕事ができない方や結婚しない方もいらっしゃいますので、その点は理解しています。③の「とにかく生きること」、これが一番重要な生きる目的だと思います。人生にいろいろな意味づけをおこなう人もいます。それはその人の勝手ですが、でも上記の①~③の他には、他の人を納得させるような生きる理由は、実は見当たらないです。

(Uploaded on 21 April 2012)

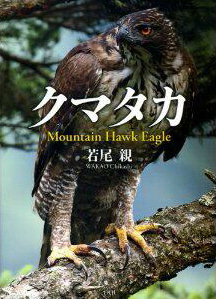

日本産のすべてのタカ類・ハヤブサ類について、それぞれ一種が一冊ずつになった研究書籍や写真集、いわゆるモノグラフが欲しいなと、かねがね思っていました。今までに、日本でタカ類・ハヤブサ類の鳥について数種類あるいは全種類を網羅した写真集はありましたが、一種のみを扱った写真集としては、「ハヤブサ」、「チョウゲンボウ」、「イヌワシ」、「カンムリワシ」の4種しか出ていませんでした。2011年10月に、若尾親(ちかし)さんの写真集「クマタカ」が出版されました。平凡社発行、ISBNコード : 978-4-582-27784-5、119ページで、縦が31cmのサイズです。税込価格は 4,620円です。どのページにも迫力があるひじょうにすばらしい写真集です。同じ写真を使った2012年用のカレンダーも発売されています。この写真集のことが頭の中にあったためなのか、書斎の書架にタカ類・ハヤブサ類の monograph がずらりと並ぶ初夢でした。

日本で繁殖していないタカ類・ハヤブサ類については巣やヒナなどの営巣写真を海外に撮りに行かなくてはならないので一冊にはまとめにくいでしょうが、日本国内での繁殖種はぜひとも大判の写真集や細かな生態を記述した書籍がほしいものです。たとえば、日本を代表するタカ、オオタカについては、一冊になった写真集は不思議なことにまだ出版されていません。サシバやノスリ、ハチクマ、ハイタカ、ツミ、ミサゴなどの写真集もぜひほしいですね。一人の写真家がこれらすべての種について撮影して、一冊にまとめるということはなかなか難しいと思います。また、一人の研究者がこれらすべての種についてくわしい生態をまとめるというのも難しいと思います。しかし、幸いにも世の中にはそれぞれ地の利を生かすことができる方もおありでしょうし、たとえばハチクマならハチクマ、オオタカならオオタカにひじょうにこだわって研究しているかたもいらっしゃいますから、得意なタカ類・ハヤブサ類について一人一冊の書籍、一人一冊の写真集という方法で出していただけたら一番いいでしょうね。私も、今は在職中のため、毎日時間が拘束されており、休日も仕事が入り十分な休み時間がとれませんが、60歳になったら定年退職して、何か一つはやってみたいなと思うような、そんな初夢でした。

(Uploaded on 3 January 2012)

2012年を迎えました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。年の初めですので、一年の基本になるような話題から入ります。

あまり太くない木の枝や樹頂にタカ類・ハヤブサ類がとまっている時、風が吹くと木の枝が揺れますが、それにつれてタカ類・ハヤブサ類の体も当然揺れます。しかし、よく見ていると、頭はぴたっと固定したように動いていない時があります。体が動いているのに頭が動かないということは、つまり首が伸びたり縮んだり、あるいは首が前後左右に動いたりするということです。こんど、こういう場面を観察できる機会がありましたら、じっくりとご覧になってみてください。びっくりするほど頭は安定していることに気がつかれることでしょう。

タカ類・ハヤブサ類が俊敏な高速飛行をしているときを撮影した写真を見ていると、その中にタカ類・ハヤブサ類が体勢を左や右へ急激に変えているときがあります。航空用語でスナップロール snaproll といって、「急横転」などと訳されています。文字通りsnap=急の、即座の、不意の、手首を使った、 roll=回転する ですので、手首を使ってキュッと回転させる、つまり、くるっとひねるように回転するという感じの意味です。こういう急激な体勢の変化のときでもタカ類・ハヤブサ類の頭は傾いたりぶれたりせずに、しっかりと水平を保っています。下の写真は愛知県で2008年12月に撮影したハイタカです。飛行中に観察者(私)に近づきすぎたので、あわてて進行方向を変えようとした瞬間です。こんな時でも頭だけはしっかりと水平を保っています。

下の写真は上の写真と反対方向にワキグロハヤブサ Aplomado Falcon Falco femoralis が snaproll する瞬間です。ワキグロハヤブサ は南アメリカから中央アメリカにかけて分布しており、日本の種ではチゴハヤブサに近い仲間です。Aplomado はスペイン語で「鉛色の」という意味だそうです。写真は、ハヤブサ基金 Peregrine Fund のニュースレター 2007年秋号に掲載されたものです。このワキグロハヤブサの頭も上のハイタカと同じで、しっかりと水平を保って前を見据えています。

テレビの自然番組でも哺乳類でこんな経験があります。アフリカ大陸の草原を疾走し、獲物の草食動物を追いかけるチーター。思いっきりスピードを上げているときのシーンをスロー再生してみると、胴体と四肢はバネのように激しく動いていますが、頭だけは実に安定しています。ふらふらしたりぶれたりはしていません。一般に、猛スピードで逃げる獲物を追いかけて捕食する習性の動物には共通にみられるような気がします。鳥類か哺乳類かということは問わないようです。

さて、頭がふらつくということは目がふらつくということです。目がふらつくと獲物までの距離や獲物の動きが正確に測れなくなってしまいます。目を固定するためには、頭を固定するしか方法がありません。そのために首をしなやかにして首をじょうずに使っているというわけです。お宅に適当な映像がありましたら、家庭用DVDプレーヤーやBlu-ray再生機の「スロー再生」モードでご覧になってください。頭はぴたっと止まっています。

これらをお手本にして、今年も、ぶらつかず、ぶれず、信念をしっかり持って、しかし頑固ではなく柔軟な心で生活していきたいと思っています。

(Uploaded on 1 January 2012)

タカ類・ハヤブサ類の獲物の種類は実にさまざまで、ひじょうにバラエティーに富んでいます。でも、当然ながら、そのタカ類・ハヤブサ類が棲んでいる土地のその時期に生息している生き物しか捕らえることはできません。

1 地産地消(地域について)

たとえば、北アメリカのオオタカを例にとると、Arthur Cleveland Bent著の「Life Histories of North American Birds of Prey」では、次のような mammals, birds, insects が記録されているとして、「woodchuck(リス科の哺乳類、マーモット類), rabbits, hares, muskrat(キヌゲネズミ科の哺乳類), squirrels, chipmunks(北米シマリス), kitten(ウサギやイタチの子), weasels(イタチ), lemmings, shrews(トガリネズミ), mice, Brunnich's murre, teals and other wild ducks, snipe, domestic poultry(家禽), …(あまりに多く列挙されていますので、途中省略) , grasshoppers(バッタ類), larvae of moths(ガの幼虫) and beetles(甲虫) 」を食べていると書かれています。この中には、カワセミやキツツキなども入っています。別の本では、ruffed grouse(北米産エリマキライチョウ)、 snowshoe hare(カンジキウサギ)、red squirrel(アカリス)等を食べていると書かれています。中には日本との共通種ももちろんありますが、ほとんどは日本には棲んでいないものばかりです。

Philip Burton著の「 Birds of Prey of Britain and Northern Europe 」では、ヨーロッパのオオタカは、「birds and mammals up to the size of Black Grouse and young hares … 」と書かれており、当然のことながらヨーロッパに棲むライチョウやヨーロッパに棲むノウサギの仲間、その他を食べています。同じように、日本のオオタカは、日本に棲むカモ、日本に棲むキジ、日本に棲むウサギ、…等の鳥類や小動物、昆虫を食べています。つまり、どのタカの個体もその生息地に棲んでいる生き物を獲物にしています。

2 旬のもの(時期について)

鳥類や爬虫類、両生類、昆虫などは、姿を現す時期や大量発生する時期というものがあります。愛知県ではヤマカガシは夏場しか見ないとか、多くの昆虫は冬は姿を見ることがないとか、「冬鳥」は冬しか日本にはいないとか…。

サシバを例にとると、日本へ渡ってきたばかりの3月末から4月にかけては、まだ、カエルや昆虫が少ないです。この頃は、モグラやネズミ類、その他を食べているようです。

ハチクマが愛知県へ渡ってくるのは5月に入ってからですが、そのころはまだクロスズメバチなどの巣はできていないか、あるいは大きくなっていませんので、他の昆虫や爬虫類、両生類を食べています。夏になって、スズメバチの仲間の巣が大きくなってくるとさかんにハチの巣をとってくるようになります。

世界中で見ると、ある1種類のタカでも、その獲物はひじょうに種類が多くなりますので、自分たちが食性の調査をしても、あまり参考にはならないのかと思ってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。「日本の〇〇地域では、〇〇タカは、〇月には△△△をよく食べています。〇月には□□□をよく食べています。繁殖期の最初の頃は…、中頃には…、終わり頃には…、越冬期には……」という観察はひじょうに有用な情報です。獲物の科や属だけではなく、種名まで分かったほうがさらに有益な情報になります。今年の8月〇日の午後2時頃、自宅の庭でスズメがコガネムシをフライイングキャッチで捕まえ、地面に下りて食べました。羽と頭が残りました。タカ類・ハヤブサ類の話ではないのですが、こんな記録を積み重ねていくことは大切だと思います。

ただ、注意点もあります。それは獲物を捕獲する瞬間を見たかどうかです。たとえば、「チュウヒがマガモを食べていた」とします。人によっては、チュウヒはマガモを捕らえられるんだなと思うかもしれません。でも、実は、「オオタカがマガモを捕獲し、食べていたが、食べ残しを放置していずこかへ飛び去った。そこへチュウヒが来て、マガモを食べ始めた」ということでした。また、別の話ですが、チュウヒが池の岸でコイと思われる魚を食べていました。ある人は、「チュウヒは魚も捕るんだな」と思うかもしれませんが、この岸は死んだ魚がよく打ちあげられるところで、チュウヒが生きている魚を水面上でミサゴのように捕獲したというわけではありませんでした。打ちあげられた魚を食べていたというだけの話でした。空腹であれば、どのタカがどんな獲物を食べていても不思議ではありませんが、「推測を交えずに事実を正確に記述する」ということは重要だと思います。獲物を捕獲する瞬間を見たかどうかも記録しておく必要があります。

「生息地域」と「季節」について述べてきましたが、もう一つの大きなファクターに「環境」があります。「生息地域」をさらに細かくしたものですが、海の近くの森に棲むオオタカ、草原の近くに棲むオオタカ、里山に棲むオオタカ、田園地帯のオオタカ、都市に棲むオオタカ、…行動範囲は広いのですが、みな、食性が異なります。

(Uploaded on 13 September 2011)

季節にもよりますが、自然観察をしていて一番よく目にする生き物は、昆虫類と鳥類でしょうか。彼らが何をしているかなとじっと見ていると、一番多いのはやはり、せわしなく食べ物をついばむことと、繁殖のためのさまざまな活動です。さて、1年を通して、タカ類・ハヤブサ類は何をしているのでしょうか。

(1)食べるための活動

鳥が食料を摂っているところを見るのは多いです。干潟のシギやチドリはせわしなく、ほんとうに忙しそうに次から次へとついばんでいます。潮が引いている時しか食べられないことを知っていますので、この時とばかりに必死で食べるのが分かります。小鳥類もせわしなくついばんでいます。体が小さいので、しょっちゅう食べる必要がありますし、おまけに食べ物は小さいものが多いので、食べる回数が必然的に多くなります。したがって、食べるための時間が長くなります。比較的体が大きいタカ類・ハヤブサ類も、簡単には獲物がとれませんので、待ち伏せするにしても上空で旋回飛翔するにしても、獲物探しから始まって、狩りに多くの時間を費やすことになります。これは人間も同じことがあてはまるような気がします。人間は、「仕事」に多くの時間を費やしますが、それはおもに「食べていく」ためです。衣食住のうちの食がやはり一番大きいようです。

(2)繁殖のための活動

人間にとって、結婚・子育てが重要な大仕事で、一生の中でかなりのウェイトを占めているように、タカ類にとっても繁殖のために費やす時間はかなり多くなっています。ディスプレイ、ペアリング、巣作り、抱卵、食料を与える、巣立った幼鳥の養育… やることだらけですね。忙しいと思います。タカに限らず生物が「生きる意味」は、死なずに生きていることと、子孫を残すことです。これは人間にも当てはまります。人間も死なないように生きて、子孫を残せばそれで人生の目的は達成されます。それ以上のことは、おまけです。

(3)移動のための活動

渡りにもけっこうのエネルギーと時間を費やします。あまり長距離の渡りをしないタカ類・ハヤブサ類でも、国内でそれなりの距離を移動しているようです。

この他にも、水浴び、入念な羽づくろい、テリトリー内のパトロールや侵入個体の排斥、その他にも我々が知らないようなこと、つまり、人間には考えられないようなこともきっといろいろやっていることでしょう。さて、(1)~(3)以外の時間はどうしているのでしょうか。繁殖のための活動はおもに春の(あるいは冬から夏の)一定の時期で、子別れすれば、暇になります。渡りは、春と秋の一時期だけです。ということは、繁殖期と渡りの時期以外で、食べること以外の時間は、特にやることがなくなってしまいます。そんなわけで、多くのタカはほとんどのんびりとしています。時々羽づくろいをしたり伸びをしたりしますが、何もやっていない時間がひじょうに多いようです。特に冬と夏は暇です。暇ですが、夏には多大なエネルギーを消費する「換羽」という大仕事があります。

動物園で飼われているタカ類・ハヤブサ類たちは、もっと暇です。エサはポンと与えられますので、狩りをする必要はないし、羽毛をむしる必要もないです。繁殖活動も一部を除いて自由にはさせてもらえません。やることがないはずです。ストレスになるくらい暇なはずです。そのため、自分の下腹部の羽毛をむしって皮膚が裸出してしまうタカも出てきます。

(話は人間の生活に変わりますが…)

動物園の動物たちとくらべると、人間の生活はまったく対照的です。毎日毎日、「忙しい、忙しい」の連続で、悲鳴が聞こえてきます。仕事が忙しい、趣味が忙しい、家事が忙しい、義務が忙しい、あのテレビも見なくっちゃ、メールの返事も出さなくちゃ…と、一日中忙しく、「忙」の文字通り、「心が亡くなり」ながら生きています。人間にとっては、動物園のタカ類・ハヤブサ類と正反対に、「何もしない」時間が必要になります。

学生時代、東山動植物園(名古屋市)の年間入場パスポート券を持っていました。一年中、何回でも毎日でも入場できます。動物園のベンチに座っていつまでも動物を見ているのは、それは至福の時間でした。「何もしない」ことがこんなにも嬉しいことだったとは思いもよりませんでした。大学を卒業してからは意図的に「何もしない」時間を作る努力をしています。このすばらしい時間を大多数の人たちは忘れてしまっているような気がします。

さて、何もしないようにしようと努力しても、人間はついつい何かをしてしまったり、何かを考えたりしてしまうものです。何も考えないためには、

〇 音楽を聴いて、メロディーをていねいに追いかけ続ける。他ごとを考えずに集中する。

〇 庭の雑草を、「一本、一本、一本、…」と無心に抜き続ける。これはカタバミ、これはトキワグサなどと名前を考えてはいけません。これは根がしっかりしているなどと考えてもいけません。どの草もみな「一本」です。「一本抜いた」、「一本抜いた」、「一本抜いた」の繰り返しです。

〇 禅のように、自分の呼吸の「吸う」・「はく」に神経を集中させる。さらに高いレベルですと、静かに座って目を閉じて、ヴィパッサナー冥想でお腹の「膨らみ」・「ちぢみ」に全神経を集中し続けます。何かを考えてしまったら、「今、私の頭は~を考えた」、背中がかゆくなったら、「この体の背中にかゆみがある」として、再び、お腹の「膨らみ」・「ちぢみ」に全神経を集中します。

楽になる方法はこの他にもいろいろありますよ。

(Uploaded on 18 August 2011)

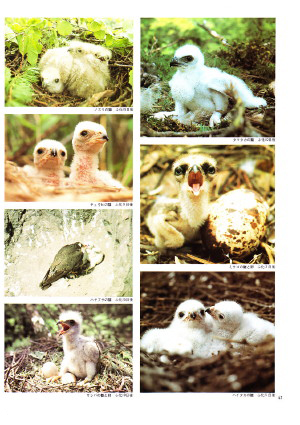

平凡社の月刊誌『アニマ』1991年1月号の41~44ページに、宮崎学氏の写真でタカ類・ハヤブサ類のヒナ16種が一覧で載っています。タイトルは、「野生の躍動 鷲と鷹の子どもたち 愛らしく、逞しく」です。『アニマ』は現在すでに廃刊になっていますが、今思えば、『アニマ』が発行されていた20年間(1973年~1993年)は実になつかしく感じられます。そのころは、新しい野生の世界や新しい写真家の登場にわくわくしたものでした。

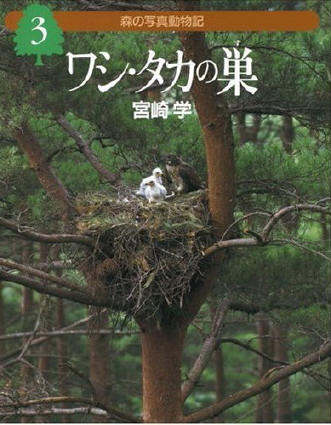

タカ類・ハヤブサ類のヒナについては、同氏の「森の写真動物記」シリーズの第3号、写真集『ワシ・タカの巣』(偕成社、2007年3月発行、40ページ、29×23cm、2,100円)にも、たくさん載っています。タカ類・ハヤブサ類の観察経験の少ない人がタカ類・ハヤブサ類の巣の写真を撮ることには賛成できませんので、専門家が撮ったこういう写真は貴重ですね。

さて、世界的に見ても、一部のタカ類やハヤブサ類のヒナは薄かっ色をしていますが、多くのタカ類・ハヤブサ類のヒナは純白です。最近は、「かわいい」という言葉があまりにもひんぱんに使われており、80歳過ぎのおじいさん・おばあさんまでもが「カワイイ」と言われるほどですので、ほんとうは使いたくない言葉なのですが、タカ類・ハヤブサ類のヒナはみな、かわいい姿をしています。

「かわいい」を辞書で引いてみると、「いとおしくて、趣き深くて、愛すべきものと感じられるものにつかう」というような記述があります。ある調査では、「かわいい」から連想されるものとして、「愛おしい」、「キュートな」、「子どもっぽい・あどけない」、「小さな・小形な」、「柔らかい・ふわふわした」、「癒される」、「少女っぽい」、「素朴な・純真な」、「若い・初々しい」、「丸い・ぽっちゃりとした」、「心がキュンとする」などの言葉が回答されたそうです。

これからすると、ヒナはみな小さいので、それだけでもかわいい要素はあるわけですが、パンダのような大型獣も、よくかわいいと言われます。白と黒のもようや、竹を食べてリラックスしているようすが多くの人を魅了しているからでしょうか。

タカ類・ハヤブサ類のヒナに対して人間がかわいいと思うかどうかは別として、重要なのは、タカ類・ハヤブサ類の親がヒナを、つまり自分の子どもをかわいいと思うかどうかが大事になってきます。タカ類・ハヤブサ類の親はどのように感じているのでしょうか。

ハシブトガラスや他のタカ類・ハヤブサ類にヒナがねらわれないためには、タカ類でしたら巣材の色、ハヤブサ類でしたら崖や岩棚の色や(ほかの生き物がつくった巣の)巣材の色に近い方がよいはずです。つまり、茶かっ色、灰色などのほうが保護色になるわけです。純白のヒナはひじょうによく目立ちます。にもかかわらず、タカ類には圧倒的に純白のヒナが多いのはなぜでしょうか。その理由として、いくつか仮説というか推測が頭に浮かんできました。

(1) 産まれて初めて生えてくる産毛は卵の中の栄養分から作られます。色が付くためには色素を作る必要があり、そのためにはやはりそれだけのエネルギーが必要になります。エネルギーを少なくするためには、色素のない色、つまり白色が一番効率的になります。したがって、色素を作るための余裕というかエネルギーを省くために白いのでしょうか。

(2) 親鳥の母性本能や子(ヒナ)を思う心を刺激して、ヒナに愛情を持たせようとする自然の戦略があるのでしょうか。どう猛な親がヒナを食べてしまわないように、獲物が捕れない時でも親がえさを充分に与えるように、あるいは、寒い時にヒナが体温低下をきたさないように温めたり、日差しが強い時に日傘の代わりになってやったりする等、親が進んでこのようなことができるようにするためでしょうか。もちろん、人間の感情とタカの感情は違うでしょうが、共通点もあるはずで、純白のヒナを親は「かわいい」と感じているのではないでしょうか。

(3) ということは、ヒナが純白の種とヒナが茶色や灰色等で巣材の色に近い種と、どちらがより進化しているということになるのでしょうか。

(Uploaded on 2 July 2011)

東日本大震災から16日後の3月27日(日曜)付け朝日新聞朝刊(名古屋版)に、「哀悼に感謝 萎縮せずに」 という見出しで、次のような記事が載っていました(---から---まで)。

----------------------

哀悼に感謝 萎縮せずに

6千人以上の犠牲者と8千人以上の安否不明者が出ている宮城県の村井嘉浩知事は、

「被災者の身になって各地の人たちが哀悼の意を表してくれることはうれしいが、

日本全体が元気になることで、東北も元気になれる。

被災地以外の人たちは後ろめたさを感じずに、経済活動や行事を遠慮せずやってほしい。

被災者も、とがめることはないはず。

『萎縮しないで』 というのが願いです」 と話している。

----------------------

私たちが東北地方の方たちを元気づけてあげないといけないのに、逆にこちらが力をもらいました。大震災の発生後、鳥を見に行く気にもならなかったのですが、少し元気になりました。

さて、タカ類・ハヤブサ類の楽しみはいっぱいあります。思いついたものをあげていくと、たとえば、

・タカ類・ハヤブサ類を肉眼で、双眼鏡で、スコープで見る。

・タカ類・ハヤブサ類の写真を撮る。

・タカ類・ハヤブサ類のビデオ撮影をする。

・写真の画像を処理する。

・鳴き声を聞く。

・鳴き声を録音する。

・タカ類・ハヤブサ類の写真や絵画、ビデオを見る。

・タカ類・ハヤブサ類の絵を描く。

・俳句・短歌・詩を作る。

・昔の俳句や短歌等を楽しむ。

・記録をとる。

・カービングを作る。

・焼き物(彫陶)を作る。

・探鳥会(探鷹会)に参加する。

・探鳥(探鷹)旅行を楽しむ。

・タカ類・ハヤブサ類の好きな人と交流する。

・インターネットサーフィンをする。

・フェイスブックでつながる。

・ホームページを作る。ブログを作る。ツィートする。

・調査活動をする。

・テーマを決めて研究をする。

・タカ類・ハヤブサ類の世界分布を調べる。

・タカ類・ハヤブサ類の保護活動をする。

・羽やペリットを拾い、集める。

・卵の標本を集める(昔の英国などで。今はだめ)。

・はく製を作る(学術目的に限る)。

・庭にタカ類・ハヤブサ類を呼ぶ?

・古文書でタカ類・ハヤブサ類を調べる。

・タカ類・ハヤブサ類を文学的に見る。

・タカ類・ハヤブサ類を宗教的に見る。

・古式のタカ狩りを調べる。

・鷹言葉(鷹犬詞語 ようけんしいご)を調べる。

・タカ類・ハヤブサ類に関する有職故実(ゆうそくこじつ)を調べる。

・昔からの鳥猟、鳥獣狩猟法を調べる。

・ある一種類のタカ類・ハヤブサ類にのめり込む。

・タカ類・ハヤブサ類のいる景色や雰囲気を楽しむ。

・珍しいタカ類・ハヤブサ類を追いかける。

・ライフリストを増やすことに情熱を注ぐ。

・タカ類・ハヤブサ類の渡りを観察する。

・渡りのコースを調べる。

・タカ類・ハヤブサ類の食性を調べる。

・タカ類・ハヤブサ類の飛行パターンや head-on profiles を調べる。

・タカ類・ハヤブサ類の保護活動をする。

・タカ類・ハヤブサ類にまつわることわざや格言を調べる。

・タカ類・ハヤブサ類グッズ・タカ類・ハヤブサ類写真集・カレンダーを購入する。

・タカ類・ハヤブサ類保護団体に寄付をする。

・飛行機に乗る?

いっぱい、いっぱい楽しみがあります。ここに書いたのは、きっとほんの一部でしょう。一生、楽しめます。これらの中で私にとって一番楽しいのは「ただ見ること」です。できれば双眼鏡もなしで、肉眼だけでただタカ類・ハヤブサ類を見ていて、自然の中に、ちょうど温泉に入るようにどっぷりとつかる。これがいいんです。以前は、ある人から「収穫物が何もない趣味なんてねぇ。魚釣りのように何か得るものがあればいいのに」と言われたりしたことがあります。でも、別の人からは、「鳥を愛(め)でるとは高尚な趣味で、いいですね。あこがれです」と尊敬のまなざしで見られたこともありました。人の受けとめ方は、まさに人それぞれで、「まあ、勝手にしてちょうだい…」ですが。

野鳥の世界、タカ類・ハヤブサ類の世界に限らず、どんな世界でも、たとえば、「料理」、「柔道」、「ジャズ」など、どんなジャンルでも、あるいはこれよりももっと狭い範囲の、「インドの料理」、「江戸時代の柔術」、「アメリカのジャズ」など、その世界を極めていけば、いくらでも深められ、いくらでも富士山のようにすそ野を広げていくことができます。人生には苦しいことがひじょうに多いのですが、こういった意味での尽きない楽しみもいっぱいあるものだと思います。

(Uploaded on 2 April 2011)

私は、観察したタカ類・ハヤブサ類をすべて Excel に入力しています。初めのうちは、トビはあまりに出現頻度が高いので除外していましたが、トビだけが記録してある日はトビ以外のタカ類・ハヤブサ類は出なかったという記録になりますし、トビも将来、生息数が減少してくる可能性がありますので、今はトビを含めて記録しています。データの処理の仕方によって、いろいろなことが分かってきます。

たとえば、「暦年別の観察リスト」などはすぐに出てきます。新年を迎えて、1月1日から新しく観察したタカ類・ハヤブサ類を一つずつ記録していこうと考えた方もいらっしゃると思います。種類数を増やすために、北海道へ行ってオオワシとオジロワシを見よう、石垣島へ行ってカンムリワシを見よう、〇〇列島へ行ってアカアシチョウゲンボウを見ようなどと考えた方もいらっしゃるかもしれません。私が今年1月1日から見たタカ類・ハヤブサ類は、見た順に、① ミサゴ(自宅の近く)、② ノスリ(K干拓地)、③ チュウヒ(Y野鳥園)、④ ハイタカ(Y野鳥園)、⑤ コチョウゲンボウ(N干拓地)、⑥ オオタカ(N干拓地)、⑦ トビ(自宅の近く)と続きます。トビが7番目とは予想していませんでした。「さあ、今年は何種類のタカ類・ハヤブサ類との出会いがあるかな」というふうに考えをもっていけば、私個人にとっては意味があるでしょう。でも、このような個人の「暦年別の観察リスト」は、その人にとって一つの楽しみとか励みなどになるだけで、「客観的」な意味はまったくないでしょう。「意味ある」生物リストについて考えてみます。

(1) 暦年をほぼ3分割したリスト

期間を区切って、タカ類・ハヤブサ類のリストを作るということは、多少の意味はあると思います。しかし、1月1日から12月31日までという区切りや、4月1日から翌年3月31日までという年度の区切りには大きな意味はないと思います。暦年や歴年度よりももっと意味のあるものは、一年を次の3つに分ける方法ではないでしょうか。

たとえば、2010~2011年の冬のように、「年をまたいだ越冬期(11月頃~翌年3月頃)」と、「〇〇年の繁殖期(4月頃~7月頃)」、「〇〇年の秋の渡り期(9月頃~11月頃)」に分けて、リストを作るという方法です。越冬するタカ類・ハヤブサ類と繁殖するタカ類・ハヤブサ類、渡りの時期に通過するタカ類・ハヤブサ類の3つで1年を分けるわけです。春の渡り期を入れてもいいでしょう。地域によって区切りの期間は多少違ってきますが、暦年や歴年度よりはこちらのほうが意味があるような気がします。

(2) 「〇〇市の野鳥」・「〇〇県の野鳥」について

各自治体から、さまざまな冊子が出版されています。私も編集に3度ばかり関わったことがありますし、これらの冊子はある意味参考にはなります。でも、飛翔力の強いタカ類・ハヤブサ類にとって市町村や県の境界線は大きな意味はありません。いっそ小さく絞って、ピンポイントで、「御岳山のタカ類・ハヤブサ類」、「〇〇国定公園のタカ類・ハヤブサ類」、「〇〇岬を渡るタカ類・ハヤブサ類」、「〇〇川河口のタカ類・ハヤブサ類」などとしたほうがいいような気がします。もちろん、この時、タカ類・ハヤブサ類の繁殖情報や生息情報がそのタカ類・ハヤブサ類にとってさしつかえるものであってはなりません。または、ピンポイントの逆で、広くとって環境別に、たとえば愛知県を例にとると、「尾張丘陵のタカ類・ハヤブサ類」、「知多半島のタカ類・ハヤブサ類」、「濃尾平野のタカ類・ハヤブサ類」などとした方がよいのではないでしょうか。しかし、これでもまだ狭すぎる気もします。もっと広い範囲や視野でまとめなければいけない時もあるでしょう。「中部山岳のタカ類・ハヤブサ類」とか、「日本列島のタカ類・ハヤブサ類」とか。これらは仮にということであって、いずれにしても、行政区画よりも環境別・ブロック別にという視点が大切だということです。この分け方で、(1)の期間ごとに集計すれば、もっと意味あるリストになるような気がします。

もちろん、国や地方自治体の行政施策に関わる資料としては、「〇〇県の野鳥」などは大きな参考資料になるわけですので、これを否定するものではありません。

(3) 単なる上空通過について

市街地上空をただ通過していっただけのタカ類・ハヤブサ類の場合と、いわゆる「生息」とは区別する必要があります。現在、私は〇〇市内の小さな川の野鳥を調べているのですが、川の水面にすむカモ類・サギ類などと、川の堤防や並木などにすむ小鳥類などと、観察時にたまたま上空を通過していったサシバ・ハチクマとは、分けて考えなければいけないでしょう。つまり、リストには、その環境を生活のすみかにしているのかそうでないのかということを明記する必要があります。たとえば、「繁殖」、「越冬」、「生息」、「上空通過」などのコメントが必要になってくるということです。

(4) レッドリストについて

これはひじょうに意味のあるリストだと思います。種単独での保護には限界がありますので、生息環境全体の保護を必ず付け加えるべきだと思います。

(Uploaded on 13 January 2011)

『笈の小文』(おいのこぶみ)。「笈」とは僧や山伏、修験者が諸国回遊のために経文などを入れて背負う箱のことで、ふみばことも言われたそうです。『笈の小文』は、貞享(じょうきょう)4年の冬から翌年の秋にかけての芭蕉の旅を、後に、俳弟子の川井乙州がまとめた紀行文です。芭蕉の書いた真蹟短冊や書簡などをもとにしてまとめたそうです。この旅で芭蕉は東海地方や近畿地方を歩いていますが、この紀行文には元々タイトルがなく、『卯辰(うたつ)紀行』『大和紀行』『吉野紀行』など、他にもさまざまな名称で呼ばれています。

さて、芭蕉(1644~1694)が坪井杜国(つぼい とこく 1656 or 1657~1690)と越智越人(おち えつじん 1656~1739)とともに馬に乗って伊良湖岬を訪れたのは、貞享4年11月12日のことです。この日は太陽暦で1687年12月16日になります。当時、芭蕉は43歳、杜国と越人は30~31歳。今から323年前のことです。そのころの伊良湖岬はどんな光景が広がっていたのでしょうか。駐車場の舗装やホテル、伊勢湾海上交通センターのタワーや行き交うタンカー、テトラポットはもちろんありませんでした。おそらく松は生い茂り、海鳥は多く、砂浜はキラキラとし、水は碧く、自然豊かな風景だったでしょう。想像するだけで、なつかしいようなうれしいような気分になってきます。

「いらご」にはさまざまな字が充てられており、伊良湖や伊良胡、伊良古、伊良子、伊勢国伊良虞島などがみられます。伊勢というのは伊勢神宮に近かったからでしょうか。「みさき・ざき」には岬や崎が使われていました。

さて、『笈の小文』の伊良古崎のくだりは次のとおりです。

--------------------------------------------------------------------------

保美村より伊良古崎へ壱里斗(ばかり)に有べし。

三河の国の地つゞきにて、伊勢とは海へだてたる所なれども、

いかなる故にか、万葉集には伊勢の名所の内に撰入られたり。

此州崎にて碁石を拾う。世にいらご白といふとかや。

骨山と云は鷹を打処なり。南の海のはてにて、鷹のはじめて渡る所といへり。

いらご鷹など歌にもよめりけりとおもへば、猶あはれなる折ふし

鷹一つ見付てうれしいらご崎

--------------------------------------------------------------------------

「保美村」は現在、愛知県田原市保美(ほび)町になっており、伊良湖岬から直線で約8キロメートルほどのところにあります。

「此州崎」は、恋路が浜でしょう。

「骨山」は、伊良湖岬の先端近くにある「古山」だという説がありますが、そうではなくて、現在、伊良湖ビューホテルが建っているあたりの山です。

「鷹を打つ」とは、無双網とおとりを仕掛けて、オオタカを捕獲することです。そのためにも、「骨山」は、古山よりも、ビューホテルや宮山原生林のあるあたりのほうが、よりふさわしい気がします。

「いらご鷹」は、

巣鷹渡る伊良湖が崎を疑ひてなほ木にかくる山帰りかな(山家集 西行法師)

はし鷹のすずろかさでもふるさせてすゑたる人のありがたの世や(山家集 西行法師)

ひき据ゑよいらごの鷹の山がへりまだ日は高し心そらなり(壬二集)

などの歌を思い出してのことだと研究されていますが、実際は、「いらご鷹」とは、先の「骨山」の鷹打場で捕獲されて大名などの元に届けられ、街中で訓練されたオオタカのことです。伊良湖岬の渡り鳥として有名なサシバやハチクマのことをいうのではありません。

「山帰り」とは、巣から捕ってきた鷹ではなくて、巣立ちした後に、野生の鷹としての生活を経験したことのあるオオタカのことです。

「据ゑる」とは、鷹を左手の拳の上にのせて街中や山野を歩きまわることです。

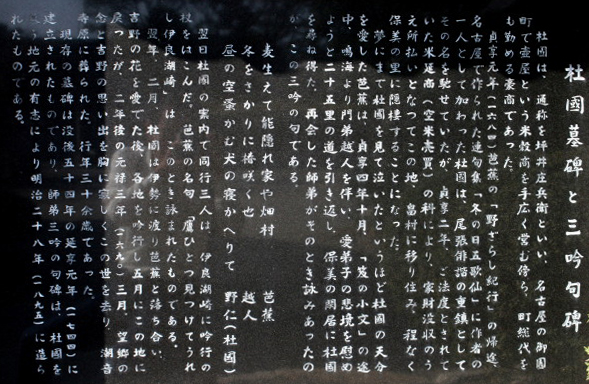

伊良湖岬から国道259号線を1キロ少々東進すると、国道沿いに、芭蕉の句碑があります。下の写真です。芭蕉の真筆を複製して字を作ったそうです。「見付て」が「み付て」と書かれています。

さて、この句の「鷹」は何という鷹でしょう。さまざまな研究では、名古屋出身で当時、保美村に追放されていた愛弟子の杜国に芭蕉は久しぶりに会うことができたので、「鷹」=「杜国」とするものが多いようです。

芭蕉は次の句も詠んでいます。

伊良子崎似るものもなし鷹の声

夢よりも現の鷹ぞたのもしき

これらの句の「鷹の声」「現(うつつ)の鷹」は、杜国のことかもしれません。しかし、芭蕉は杜国にあった翌日に、杜国らとともに3人で伊良湖岬に来ています。そこの大自然の中で初めて「見付けて」、そして「うれしい!!」と思ったものは、やはり杜国以外のものととるのが自然ではないでしょうか。

では、野生のタカ類・ハヤブサ類だとしたら、何というタカ類・ハヤブサ類なのでしょうか。太陽暦で12月16日のことですので、渡りの時期に多く見られるサシバやハチクマではありません。サシバの渡りのピークは9月下旬から10月中旬にかけてです。ハチクマもほぼ同じ時期がピークです。11月になっても、ごく稀に渡るところを見かけることがありますが、それも例外的で、ましてや12月のサシバ、ハチクマは考えられません。また、トビは一年中、多く見られますが、一般の人にはトビはタカ類・ハヤブサ類の仲間に入れてもらえないことが多いですし、数羽がいっしょに現れることが多いです。そうなると、考えられるのは、秋の渡りあるいは、「初冬の鷹渡り」のほんとうの終わりになってしまいますが、オオタカ、ハイタカ、ツミ、ノスリ、ハヤブサくらいでしょうか。これらは渡っていくものの他に、いわゆる冬鳥として、伊良湖岬やその周辺で越冬するものもいます。この5種類のタカ類・ハヤブサ類のうち、ツミ、ハイタカはヒヨドリからハトくらいの大きさで、比較的小さいタカ類ですので、雄大な岬のイメージからは離れてしまうように感じられます。そうすると、残るはハヤブサ、オオタカ、ノスリとなります。いずれもカラスとほぼ同じくらいの大きさです。鷹らしさ、精悍さからいうと、オオタカかハヤブサです。さて芭蕉の鷹はどれでしょうか。あれかこれかと悩みながら考えるところが楽しいですね。

伊良湖岬探訪の帰り道に、国道259号線を通ると、「保美」の信号を越えたすぐのあたりの田原市福江町に、隣江山潮音寺(ちょうおんじ)という曹洞宗のお寺さんがあります。ここには34歳で没した杜国の墓と杜国の説明の碑があります(説明文の中の十月は十一月の間違いでしょうか)。

また、潮音寺の境内には、さわやかな風が目に浮かぶような、山口誓子の句碑があります。下の写真です。

伊良湖岬へ鷹の渡りを見に行くようになって、30数年が経ちます。自宅から伊良湖岬まで、往復250キロメートルほどあり、道路がすいていても片道2時間半はかかります。でも、伊良湖岬の魅力には勝てません。いったい今までに何回訪れたことでしょう。芭蕉の時代とは景色が違うでしょうし、渡る鷹の数も比べものにならないほど少なくなっているでしょうが、渡る鷹の姿だけは同じです。

(Uploaded on 2 December 2010)

タカ類・ハヤブサ類の観察をしているとき、特にタカ類・ハヤブサ類の個体識別をしているとき、体や羽の色やもようの違いがたいへん参考になりますが、それ以上に役に立つのが、風切羽や尾羽の欠損です。完全に抜けてしまった羽は、比較的早いうちに再び生えてくるので、一ヶ月もすればほとんど識別点ではなくなってしまうことが多いのですが、羽の途中で折れて先のほうが外れたものや、内弁あるいは外弁の羽枝(うし)の一部がコの字型やL字型に抜けているものはずっとそのまま次の換羽期まで続きますので、個体識別の重要な目印になり続けます。

初列風切は、人間で言えば指、掌(てのひら)の骨についている羽で、翼の内側から外側へP1,P2,P3,…,P10と名前がついています。多くのタカ類・ハヤブサ類は10枚です。Pは Primary のPです。人間の手の指が開いたり閉じたりできるように、タカ類・ハヤブサ類の外側初列風切もその間隔を開けたり詰めたりすることが自由にできます。

次列風切は、人間で言えばひじから手首までの2本の骨、橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)のうち、尺骨についている羽で、翼の外側から内側へ、S1,S2,S3,… と名前がついています。枚数は翼の長さによって変わります。Sは Secondary のSです。

三列風切はいちばん上腕骨に近い尺骨の関節付近(肘の尺骨側)についている羽ですが、胴体の近くにありますので、これは初列風切や次列風切ほどはっきりと分かりません。

初列風切と次列風切は、翼の先から胴体に向けて順に、P10,P9,P8,P7,P6,P5,P4,P3,P2,P1,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,… と連続的にならぶことになります。外側の羽はかなりとがった長い羽ですが、内側にいくにしたがってだんだんと短くなり、幅はだんだんと広くなっていきます。その変化は徐々に連続的に変わっていきますので、となりどうしの羽はよく似ています。人間でいえば手首付近にあるP1とS1は初列風切と次列風切の境界に位置するとなりどうしの羽で、非常によく似ており、ぱっと見は区別がつきにくいくらいです。

タカ類・ハヤブサ類の飛翔写真を撮っていると、時々、P1とS1のあたりが重なって黒っぽく見える写真が撮れることがあります。下の写真の左は両翼のP9が欠損しているツミの♂成鳥がふつうに飛んでいるところです。右は手首を少し曲げて、「おいで、おいで」をしているような瞬間で、初列風切と次列風切の境界付近の羽が重なって黒く写っています。必ずしもP1とS1が重なるわけではなく、その付近が重なる、という意味です。

(Uploaded on 14 Nevember 2010)

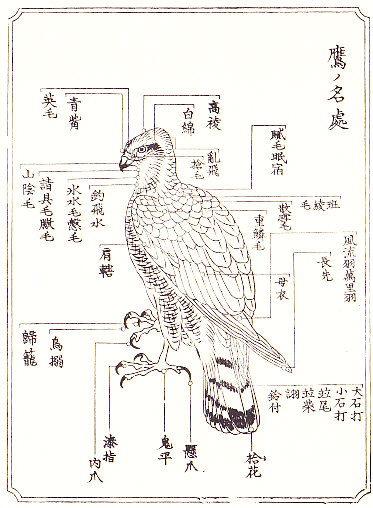

江戸時代、タカ類・ハヤブサ類の12枚の尾羽には、それぞれ固有の名前がついていました。今のR6、R5、R4…の順に、つまり外側から内側に向かって順に、大石打(おおいしうち)、小石打(こいしうち)、習尾(ならお)、習柴(ならしば)、助尾(たすけお)、上尾(うわお)などと言います。鷹の流派によっても名前は異なりますし、別名もあります。たとえば上尾は鈴を取り付ける羽ですので、鈴付や鈴付羽とも呼ばれています。下の絵は、河鍋洞郁画「絵本鷹かがみ」からのものですが、これとはまた違う名前がついています。

〇 最外側尾羽(大石打)の特徴

6種の羽は羽軸を中心にして、内側と外側の羽の幅(つまり、内弁と外弁の幅)が順次変わっていって、その位置によって形と反りが異なります。最外側尾羽は特に顕著で、外弁の幅が狭くなっています。

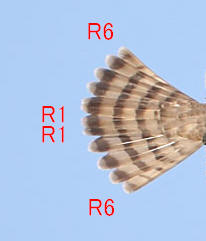

多くのタカ類・ハヤブサ類で、飛翔写真のR6のもよう(黒帯)は他の10枚と比べて違った斑がついています。R6は斑と斑の間隔が他の羽と比べて4分の3くらい狭くなっています。その分、斑の本数が多くなっており、黒帯がうんと細くなっています。下の写真はハイタカの尾羽ですが、一番下のR6を見ると、よく分かります。

最外側であるため、たとえばブッシュに突っ込んだりしたときに、一番擦れやすい羽ですので、他の羽よりも丈夫にできています。そのため、矢羽でも大石打は最上級の扱いだそうです。

〇 中央尾羽(上尾)の特徴

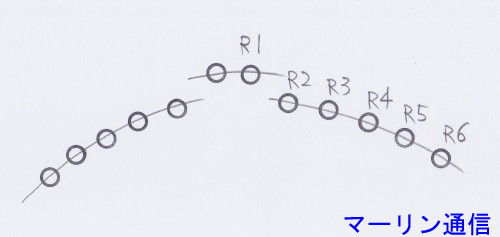

尾羽は、R6の上にR5、その上にR4というふうに重なって、R1(上尾)が文字通り一番上に位置しています。右側の上尾と左側の上尾のどちらが上になるかは決まっていません。

中央尾羽は尾羽全体の基軸となる羽ですので、他の尾羽のように開いたり閉じたりすることがありません。中央で、どんとかまえています。尾羽をしっかり開いた下からの飛翔写真を見ても、中央の2枚だけは体の中心線上で重なりあって黒く見えるものです。

また、中央尾羽が生えてくる位置も、他の尾羽と比べると異なっています。上尾筒に隠れていますが、そっと上尾筒をめくってやると中央尾羽だけが一段上のほうから生えています(下の図のように)。

しっかり固定させたい中央尾羽と自由自在に開閉させたい他の10枚の尾羽。尾羽を開閉させる筋肉や神経系が、中央尾羽だけ除外しなければならないので、このような尾羽の生え際の配置になっているのでしょう。中央尾羽はやはり特別な羽です。タカ類・ハヤブサ類に限らず、他の小鳥類等にも同じことがいえます。

(Uploaded on 6 November 2010)

はじめにクイズです。下の分布図は、なんというタカ類・ハヤブサ類の分布図でしょうか( ①や⑤などは、亜種の区別です)。

こういう図を見るときには、たとえば、次のような点に着目するとよいでしょう。

・ 新大陸にも分布しているのか、それとも旧大陸だけなのか。

・ 北半球だけなのか、それとも南半球にも分布しているのか。

・ 極北域だけに分布しているか、そうではないか。

・ 分布域は世界的に広いのか、それとも狭いか、かなり局所的に狭いか。

・ 亜種は、どのように分かれているのか。

(これからは読み取れませんが)

・ 繁殖域と、越冬域はどのように分かれているのか。

・ 渡りのようすがどのように読み取れるか。

・ 夏鳥、冬鳥の違いが明白にでているか。

など

答えは「ハイタカ」です。旧大陸の北半球に広く分布している、極北には分布していないことなどが分かってきます。また、ハイタカの文献を調べたいときは、アメリカの文献を調べてもなんの役にも立たない、ヨーロッパの、あるいはイギリスの文献を調べるべきだということが分布図から分かります。

そんなことで、国内産のタカ類・ハヤブサ類の分布を、色えんぴつで白地図に塗っていきました。ばっと広げると下の写真のようになりました。

上の写真は一枚一枚の図が小さくなりすぎて見にくいですが、床に広げて見くらべたり、ファイルに綴じてペラペラとめくっていると、けっこうおもしろいです。いろんなことを感じました。たとえば、

〇 日本人がしっかり観察をしなければいけないタカ類・ハヤブサ類は、「ツミ」、「サシバ」、「クマタカ」などで、研究論文や観察データを海外に発信しないといけない。ヨーロッパの研究者が研究したくても、わざわざ極東まで来ないとなにもできない。もちろん、これ以外のほかのタカ類・ハヤブサ類も、住む環境が異なれば、食性や繁殖など、その生態は変わってくるので、「日本ではこういう状況だ。日本ではこういう生態だ」と調べることは重要でしょう。

〇 オオワシやツミ、サシバのように、かなり生息域の狭いタカ類・ハヤブサ類がいる。

〇 ハヤブサやオオタカ、イヌワシ、コチョウゲンボウなどのように、その飛翔能力の高いタカ類・ハヤブサ類は世界的に広い分布をしている。

〇 ミサゴは、やはり特別なタカ類だ。

(Uploaded on 21 August 2010)

下の写真は渡り途中のサシバ幼鳥です。右の翼の中央付近の羽(上の矢印)が一枚立っています。左の翼は一部が胴体の陰になっていますが、羽が一枚立っています。

ほかのタカ・ハヤブサ類でも、この写真のように翼の中央付近の羽が立っている個体や、こういう写真を見たことがあります。一見すると、大雨覆が立っているように見えてしまいますが、この瞬間が撮影された他の画像からも、立つのは中雨覆です。なぜ、この羽だけが立つのでしょうか。それは羽と羽の重なりに関係があります。

飛んでいる鳥を想像してください。体の背面を上、腹面を下とします。体の中心線から見て、ほとんどの羽は外側に行くにしたがって下へ、さらにその下へと下見張り(したみばり)のように重なっています。風切羽や尾羽の重なりはその代表で、外側に行くにしたがって下へ下へと重なっています。(初列・次列)大雨覆や下尾筒も同じように重なっています。しかし4つ例外があって、

① 上面(背面)では「次列中雨覆」の全部(初列中雨覆は小翼羽の下で分かりにくいが、通常の重なり)

② 「次列小雨覆」のほぼ全部(初列小雨覆は小さくて分かりにくいが、通常の重なり)

③ 「上尾筒」(全部)

④ 下面では「下初列中雨覆」(全部)

は重なりが逆向きになっています。ただ、種によって異なるのか個体によって違いがあるのかはっきりと分かりませんが、上の例外のようにはなっていないように見えることがあります。また、下次列中雨覆も逆の重なりになっているように見える個体もあります。たまたま乱れて重なりが逆になっていたとは思えないほどはっきりと整然と並んでいることもあり、不思議です。なお、世界中の1万種を超える鳥類の種全部がすべてこうなっているわけではないようです。

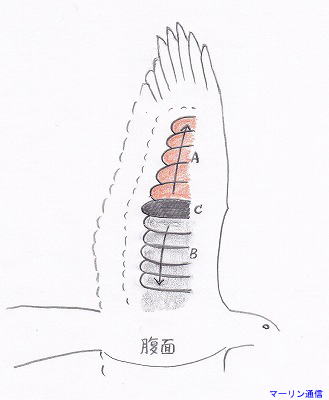

下の図は下初列中雨覆と下次列中雨覆の模式図です(すみません、Cの羽がやや体側に寄りすぎています)。

赤くぬった部分Aが通常(Bのよう)の反対になっていますので、AとBの間のC一枚のみが一番下に位置することとなり、時々宙に浮くというわけです。このような理由で、上のサシバの写真のように一枚だけ立ってしまうのです。時にその羽につられるように2~3枚がそろって立つこともあります。

この重なりのことを藪内正幸さんに話したことがあります。藪内さんは「知っているよ。知らなきゃ絵が描けませんよ~」と、当たり前のように答えられました。さすが、藪内さん!

これらの重なりは大きな鳥でないと分かりにくいです。小さな鳥は羽一枚一枚が小さく重なりが分かりにくいです。タカ・ハヤブサ類で調べるならば、成鳥よりも幼鳥のほうが、幼鳥の中でも巣立ち後の日数の少ない時のほうが羽の重なりがよく分かります。

なぜ鳥の羽の一部分だけ重なりが逆なのでしょうか。上面は、翼を開いていてもたたんでいても、雨が降った時の水の流れを考えると、なるほど逆になっているほうが都合が良いだろうということが分かります。下面は雨には関係がなく、翼を折りたたむ時に何か好都合になるようなことがあるのか、飛翔中の空気の流れに何か都合のよいことがあるのではないかと思います。

(Uploaded on 5 October 2009)

鳥の羽で一番魅力的なところは何と言っても尾羽でしょう。尾の長いニワトリ、サンコウチョウ、ヒレンジャク、キレンジャクなど、いろんな種の尾羽が頭に浮かんできます。閉じていた尾羽をぱっと広げた時に見える帯・もよう・色彩は、いつも刺激的です。キジバトが木の枝にとまる時、翼をパタパタさせながら尾羽を全開します。その時、あの地味なキジバトでも12枚の各羽の先端が銀色に輝いて美しく派手に見えます。この銀色の部分が、江戸時代「飛咲花(ひさくばな)」と呼ばれていた部分です。「飛んで咲く花 飛咲花」とは何と風情のあるネーミングでしょう。キジバトに限らずほとんどの鳥で尾羽の先端は白っぽくなっています。オオタカをはじめ、多くのタカ類の尾羽の先っぽも白くなっています。尾羽を開いた時、美しく弧を描いて、白色が目に映えます。美しいと思います。

この「飛咲花」、昭和6年、宮内省式部職発行の『放鷹』の中の「鷹犬詞語彙」では、「尾先の白き鷹。(木)」と紹介されています。(木)は『木柴の雪』という書物(定家卿の鷹の歌354首について渡邊上野介重名が注釈した書)からの引用の意味です。鷹=大鷹ですので、飛咲花とは「尾羽の先が白いオオタカ」という意味になってしまいますが、そうではなく、尾先の白い部分のことを「飛咲花」とよんでいました。学習院図書館所蔵の『鷹術四季書七』の「吉田流諸鳥四季鳥柴附様之巻」には「…尾先の白き處を飛咲花と申候」とあります。

タカ類・ハヤブサ類以外に使うことは変かもしれませんが、タカ類・ハヤブサ類以外にもついつい使ってしまいたくなるようないい名前です。

(Uploaded on 6 September 2009)

「あなたは絵画と写真、どちらが好きですか? どちらが優れていると思われますか?」と聞かれたことがあります。しかし、これには何とも答えようがありませんでした。私はどちらも好きです。絵画と写真、そのどちらにも優れたところがありますし、また、絵画と写真には、それぞれ違う目的がありますから、比較するなどということはできないような気がします。一般には、絵画は主に芸術性が、写真は主に記録性が生命になると言われていますが、芸術的な写真もたくさんありますし、記録性のある絵画も(特に江戸時代の絵画など)たくさんあります。図鑑などは、絵画のほうが意図的に説明しやすいこともあります。

以前、タカ類・ハヤブサ類の絵の第一人者、藪内正幸さんとタカ類・ハヤブサ類の写真の第一人者、宮崎学さん、鷹匠の丹羽有得さん、そして、私の4人で、冬の一日を楽しく歓談して過ごしたことがありました。タカの話ばかりのそれはそれは楽しい、あっという間に時間が過ぎてしまった一日でした。

その時も、この話題が出ました。結局、丹羽さんの「藪内さんの絵と宮崎さんの写真は、どちらもとにかく良いですな」が、結論でした。つまり、何にしても、良いものは良いということでしょうか。

写真については、今までも何回か記事を書いていますので、今日は、絵について書きます。

皆さんもきっとごらんになったことがあるかと思いますが、G. E. ロッジ(英国、1860~1954)と、D. M. ヘンリー(英国、1919~1977)という、超有名で、タカの絵がひじょうにうまい画家がいます。この二人に藪内さんを加えて、「世界三大タカの絵師」と私は勝手に呼んでいますが、それほどまでに、藪内さんのタカの絵には惹かれるものがありました。今、会えないことがほんとうに淋しいです。

夏に、山梨県北杜市にある「藪内正幸美術館」を訪れて、息子さんで、館長の藪内竜太にお会いした時は、ほんとうにほっとし、心がやすらぎました。こちらが名乗ると、「やはり、若杉さんでしたか。写真で見覚えがあり、入口を入られた時からそうじゃないかなと思っていました」と言われた時にはびっくりしました。アポも何もなく、おじゃまするとも言ってなかったからです。お話ししているうちに、亡くなった藪内さんに再会したような印象を持ちました。息子さんの温かな心のおかげでしょうか。息子さんから、伊良湖でのタカのスケッチブックを見せてもらいましたが、偶然、そこに「若杉さんと食堂で昼めしを食べる」とメモ書きで記されていたことを発見し、びっくりしました。恋路ヶ浜にある並びの食堂でよく二人で「大あさり定食」を食べたことを思い出しました。

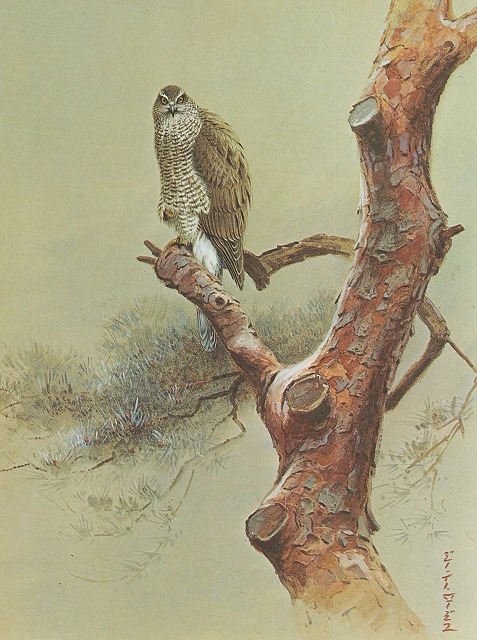

さて、私の特に好きな絵画2点を紹介させていただきます。

一つ目は、日本人の描いた絵では最高級の一品です。雪舟のオオタカです。この絵は今、アメリカのボストン美術館に収蔵されています。残念ながら展示はされていませんので、見に行っても見ることはできません。日本で一番の傑作ですので、展示されればすぐにでも飛んでいきたい心境です。下の画像はその絵のほんの一部分です。オオタカの部分だけが載っていた雑誌の写真を白黒フィルムカメラで撮影し、そのプリント写真をスキャナーで取り込んだものですので、あまりきれいではありませんが、しかし、この躍動感というものは、ちょっと他では見られないものでしょう。いつ見てもわくわくします。さすが、雪舟です。超一流です。

もう一品は、G. E. ロッジの絵です。彼は、日本に興味があったようで、これは来日時に日本で描かれた絵だそうです。署名はカタカナで、「ジー・イー・ロージュ」と右下に書かれていますが、読み取れますか。オオタカのとまっている木がアカマツで、どことなく日本風に描かれているような気がします。そこが魅力的でもあります。私の好きな絵の一つです。

(Uploaded on 1 January 2009)

インターネット上にタカ類・ハヤブサ類の写真がほんとうにたくさん見られるようになりました。おまけに最近は性能の良い一眼デジカメが普及し、ピントばっちりの写真が多く、タカ類・ハヤブサ類の体の細部まで見られて、実に参考になります。虹彩の色がはっきりと写っている写真も多いです。

私はいまだに20年近く前の旧式のカメラ・レンズを使っています。キヤノンの400mmで、明るさはf5.6と暗く、もちろんスタビライザーが付いていないものを三脚も使わず手持ちで撮っていますので、ピンのあまい写真ばかりです。でも、ごくまれに虹彩が写っている写真もあります。そんなときには、虹彩の色はどうか、瞬膜が写っているかどうかに目がいってしまいます。

瞬膜は上のまぶた、下のまぶたに次いで、「第3のまぶた」と言われています。病気でもない限りは、普通、ふだんは瞬膜を使っています。以前、左目次の「鷹隼類全般」の「タカ類の目」で書いたように、瞬膜は半透明で、サングラスの代わりをしたり、獲物と格闘するときに獲物の翼の羽根が目にあたったりするのを避けるとか、カワセミ類が水中でゴーグルのような役割を果たしていたりと、いろいろ使い方があると言われています。

私の家の近くのため池に、夏から冬にかけて毎年ミサゴがやってきて、居付いています。行けば毎日見られますので、ゆったりとその生態を見ています。木の枝にとまって羽繕いをよくしますが、羽毛に付いているタカ独特の粉が目に入るのを嫌ってのことでしょうか、よく瞬膜を閉じながら羽毛に油を塗っています。

(Uploaded on 12 August 2008)

2週間ほど前に、「国内型チュウヒの雌雄成幼 簡易識別表」をアップロードしたところ、メールで何件か質問をいただきました。主な質問を、おおざっぱにまとめると、

1 タカ類・ハヤブサ類の雄は、なぜ雌よりも頭が大きいか?

2 タカ類・ハヤブサ類は、どうして雌雄でシルエットが異なるのか?

のようになります。ここで1については今すぐに分かりやすい説明ができませんが、2については以下のようなことが理由になります。

タカ類・ハヤブサ類は、一般に雄よりも雌の方が大きな体をしています。特に、鳥類を捕食しているタカ類はこの雌雄差が大きくなっています。ハイタカやハヤブサなどは、雌雄で全長や体重がびっくりするほど違います。

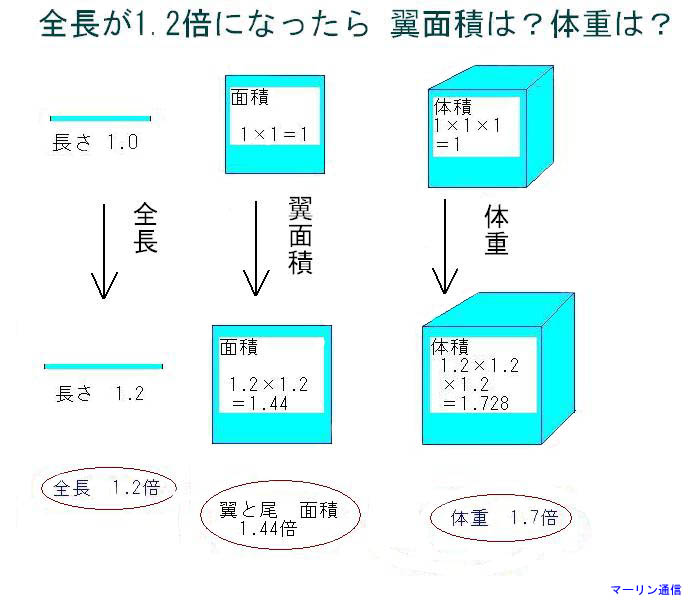

全長の比率が、雄の 1.0 に対して、雌が 1.2 だとします。もしも雌雄で、体の形やシルエットが完全に相似形だと仮定すると翼面積は雌は雄に比べて 1.44 倍になります。雌の体重は、雄に比べて 1.7 倍にもなります。下の説明図をご覧ください。

ということはどういうことが起こるでしょうか?

タカ類・ハヤブサ類はよく帆翔(ソアリング)していますが、雌雄が完全に相似形だと仮定すると翼面積は 1.44倍になっているのに、体重は 1.7倍にもなっているので、この時、雌は雄に比べて単位面積あたり 1.7÷1.44倍 つまり 1.2 倍の重さを支えなければいけないことになります。これでは雄に比べて、帆翔時だけでなく飛翔する時はいつも不利になってしまいます。特に雌はお腹に卵がある時は飛ぶことがきついはずです。

そこで、雌は雄に比べて、翼面積(または下面の面積)が広くなっています。下面の面積を大きくする方法は、いくつかあります。

① 翼全体を長くすること

② 風切の長さを長くして翼幅を広くすること

③ 尾羽を長くすること、等

部分的に初列風切が雄よりも比率的に長くなっているミサゴ♀などの例もありますが、一般的には、次列風切が長くなっている種が多いようです。種によってどこが長くなっているか異なります。また、ハイタカ等のように、明らかに雌のほうが尾羽が相対的に長くなっているものもいます。こういう理由から、雌雄でシルエットが異なってくるというわけです。

ただ、幼鳥はその飛翔能力が成鳥ほど発達していない時期があるので、一般的に雌雄ともに翼の幅が成鳥よりも少しだけ広くなっているように見えます。これは、シルエットによる幼鳥の雌雄判別を難しくしている理由の一つでもあります。

タカ類・ハヤブサ類の雌雄の識別は難しく、テクニックがいります。色や模様は非常に識別に役立ちますが、あまりにも個体差が大きいので色や模様による雌雄の識別は信頼できないことが多いと思っています。1980年頃から「タカ類・ハヤブサ類の識別はシルエットで!」と言ってきましたが、それは以上の理由からです。

(Uploaded on 20 February 2005)

最近の、あるメールでのやりとりから。A、B、C、Dは人名です。

--------------------

A です。

……、ところで随分以前から、Bさんにお聞きしたい事がありました。虹彩学に関する事です。それに関する一文をそのまま次に記載します。

「虹彩というのは変わってまして。虹彩を作る何千本もの小繊維は、その人固有の絵柄を描いているのです。遺伝子が刻んだ、生物学的刻印ですな。だから指紋と同じ意味合いがあるわけです。そこに目と手の共通点があります。人体のうち、生物学的な署名がなされている部位は、この二つだけなんです。……、ドイツの鷹匠が奇妙な現象に気づきました。飼っている鷹の一羽が足を折ったら、その虹彩に今までなかったものが表れたというのです。金色の小さな刻み目が。まるで事故が鳥の目に影響を与えたかのように。体にはこうした呼応関係が存在する、……」

Bさんが永年にわたって真近で観察された鷹類のなかでこのような現象を観察されたことがありますか?

--------------------

B です。

虹彩は不思議ですね。例えばオオタカの虹彩は産まれた時は、うす水色です。成長と共に、だんだんと、白、うす黄色、黄色、鮮やかな黄色、オレンジ色、朱色と変わっていきます。でも、何歳だから何色というわけではありません。個体差が大きいからです。一般的には徐々に変化していくのですが、老化すると突然赤っぽくなることがあります。何らかの病気や精神的ストレスも関係あると見ています。

ドイツですから、この話は、きっとハヤブサのことですが、骨折するとか翼を損傷するとかいうことは、野生では命にかかわる一大事です。虹彩に変化があってもおかしくはないと思います。ただどういう変化が表れるかはそれぞれでしょう。

虹彩がワインレッドのハイタカを見たことがあります。「図鑑日本のワシタカ類」には、日本には虹彩がワインレッドのハイタカはいないと書かれいますが、実際は両眼とも赤い虹彩のハイタカが確かにいました。しかし、その個体は死体でした。死ぬほどのストレスがあったから、例外的な色になっていたのかなと想像しています。

野外でタカ類・ハヤブサ類を観察する時、例えばノスリやチュウヒのように、虹彩で成鳥幼鳥を識別することがありますが、これは、かなり危険です。虹彩に限らず、背中の色も、足の色も、蝋膜の色も、すべて色は不安定不確実です。識別にはあくまで補助的に見ておいた方が良さそうです。信頼できるのはシルエットぐらいです(これも個体差がありますが…)。

虹彩にはすごく興味があります。おもしろい話があったら、また教えてください。

--------------------

Cです。

鳥の虹彩にはおおいに興味があります。私は以前鳩レースをしており、名古屋のDさんという当事国内No.1の方の所でハンドラー(調教師みたいなものです)をしていましたが、鳩がどの程度の帰巣能力を持っているかは、虹彩のつくりで判断できます。神社のドバトのように単に厚く橙色や時には桃色がかった緻密な組織が詰まったものは、伝書鳩としての能力に欠けます(野生ではこの方がよいのでしょうが)。アイサインという黒目の近くの虹彩組織が薄くなった部分が明確に出るものでなければ、何百キロ・千キロの長距離をレースとしては帰れませんでした。 勿論、健康状態は虹彩の様子で分かります。目の輝きは虹彩組織の状態で左右され、病気になるとこの組織が萎縮したようになります。

--------------------

A です。

皆さんの話を聞いて愈々、虹彩についての興味が高まりました。因みに鳥の虹彩でURLの検索をかけてみますと、8200件でてきました。おおかたは、種毎の成幼・雌雄の虹彩色を一元的に記述していますが、指紋と同じ生物学的刻印であれば、二つと同じではないはずですね。

鳥インフルエンザや SARS に罹病した個体を虹彩をみて判断するなどは、なんとなく納得ですね。 ならば、動物病院で傷病鳥の虹彩を観察した報告などあれば見たいですね。或いは、動物園のケージに入れられたタカ類・ハヤブサ類の虹彩色が、ストレスとともにどう変化していくとか。

じっくりと虹彩を観察できる機会は動物園しかありませんので、しばらくやってみたくなりました。

--------------------

このフォルダ「鷹隼類全般」の中の、下から2つめの文章「タカ類・ハヤブサ類の目」も合わせてご覧ください。

(Uploaded on 25 January 2005)

2003年12月、木曽川河口の近くにある干拓地、ヨシ原、耕地などを二度訪れました。1回目はタカ類・ハヤブサ類が8種類、2回目もタカ類・ハヤブサ類が8種類見られました。合計すると、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、ノスリ、ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、チョウゲンボウ、コチョウゲンボウ、トビの10種類になります。この他のタカ類・ハヤブサ類の飛来可能性もこれからまだ十分にあります。

(観察1日目)

12月中旬、8時32分~14時30分の5時間。

ヨシ原近くの堤防の上での定点観察(まったく移動せず)。

(1) チュウヒ ♂2、非♂A3

♂2は濃褐色の個体と褐色の個体。ともに上尾筒がやや白く灰色の風切がある。

非♂A3は同時に飛ぶ。

(2) ノスリ 1~2

虹彩が黒い個体。

(3) ミサゴ 幼鳥1、成鳥?3

(4) オオタカ 成鳥2、幼鳥1

幼鳥はチュウヒより小さく、頭でっかちのため、♂か?

(5) ハイタカ 幼鳥1、♂成鳥1

11時45分、幼鳥が南から飛んできて近くの落葉した木にとまる。

12時05分、体下面がすすけた色で模様がはっきりしない♂成鳥が南から北に飛ぶ。

(6) ハヤブサ ♀成鳥1

8時37分、南から飛来し、9時45分まで鉄塔のてっぺんで片足でじっとしている。9時45分に北の方向へ一気に飛び込み、獲物を追ったもよう。「今頃はきっとどこかでムシャムシャと食べているだろう」と思いながらも、今日は定点観察の日と決めていたため、私は移動せず。

(7) チョウゲンボウ 非♂A1

南から飛来し、私の頭上を通り、東へ去っていった。

(8) トビ 成鳥3

(観察2日目)

12月下旬、12時55分~17時15分の4時間20分。

この日の前半は自由に車で移動し探鳥。午後3時15分からコチョウゲンボウのねぐら調査に入り、1回目とは別の位置での定点観察とした。( )内は定点以外の記録です。

(1) コチョウゲンボウ 約20

内、♂の成鳥と確認できたのは1羽。他は暗くて♂♀が分からないものが多い。電線にとまったものだけを数え、飛んでいるものは数に入っていないので、実際はもっと数が多いと思われる。

(2) チュウヒ 10(ねぐら以外に3)

(3) ハイイロチュウヒ 非♂A1

(4) オオタカ 幼鳥2

(5) チョウゲンボウと思われる 1

(6) トビ 2(ねぐら以外に2)

(7) ノスリ 1

(8) ミサゴ 5以上(ねぐら以外に1)

(Uploaded on 25 December 2003)

木の枝等にとまったオオタカ、ハイタカ、ツミなどの背面が所々白くなっている個体をよく見ます。インターネットや書籍の写真で、その解説に「これは部分白化個体か?」と紹介されていることが時々あります。確かに、背や上雨覆などがまだら状にかなり白く、「こんな個体は普通じゃない」と思われることでしょう。

でも、これは「部分白化個体」ではありません。

実は、タカ類・ハヤブサ類の羽は下の写真のようになっています。これはツミの♀成鳥の羽です。

タカ類・ハヤブサ類の羽は、どの羽も皆重なり合って体を覆っていますが、羽と羽が重なり合う部分は見えないので、色素がつく必要がありません。毎年一回の全身換羽のたびに、色素が大量に必要になるわけですが、色素を作るための余分なエネルギーは使わない方が好都合なはずです。つまり、羽と羽が重なり合う部分は色素がなく、白くなっているほうが合理的というわけです。下面の羽、例えば、腹、下尾筒、下雨覆等を除いて、どの羽も皆このようになっています。

さて、タカ類・ハヤブサ類が木の上などでゆったりとした気分になる時、例えば獲物を食べた後で、しばらく休憩している時や、飛行の後で一休みする時などは体の筋肉の緊張を解いて体をリラックスさせます。この時、羽の緊張も解け体が丸くなり、一回り太ったように見えてきます。羽の重なりが緩やかになり、写真の白い部分が見えるようになるというわけです。

「体振るい」と言って、体をブルブルとさせる直前も、体の緊張を取り、丸く太くなって、このように部分的に白く見えます。

野外ではあまり見る機会が多くないですが、タカ類・ハヤブサ類が病気の時にも、羽毛を丸く膨らませます。羽毛と羽毛との間の空気層を厚くして、暖かくしているのかもしれません。

巣立ち後のヒナや親と別れる前の幼鳥が親に甘えて、食べ物をねだっている時にも羽毛を膨らませますが、これは見ればすぐに分かります。

つまり、これらの写真は「部分白化個体」ではなく、タカ類・ハヤブサ類が十分にリラックスしている時や、そのほかの状況の時に、ふだん見えない重なりの白い部分が見えたというわけです。カメラマンを意識して、ピリピリと緊張した細身の写真よりは、ゆったりとしたふっくらした写真の方が私は好きです。

ハイタカ属のタカ類だけではなく、どのタカ類・ハヤブサ類も同じことが言えます。

(Uploaded on 20 September 2003)

「いい写真」の定義。それはきっと、人によってそれぞれ違うでしょう。写真の目的によっても違うでしょうし、訴えたいことによっても違ってくるでしょう。一般的には、例えば、

・ カレンダーにしたいような写真

・ 人の心を和ませてくれる写真

・ 図鑑用で、絵の代わりになる写真

・ 珍しい鳥や生態などの証拠写真

・ 貴重な記録写真

・ ピントぴったりのアップ写真

・ 色彩のきれいな写真

・ 羽毛の色などを詳しく撮影した科学写真

などなど、いろいろな意味で「いい」と言われる写真は多いでしょうね。

最近、私が感動した写真を紹介します。タカ類・ハヤブサ類に限定して、いくつかあげてみます。また、参考までに私の写真も入れてありますが、ピントがあまく、あまりいい写真ではありません。イメージの例としてあげてみました。

〇 オオタカの求愛

これは、Googleのイメージ検索で見つけた写真です。北那須野生動物研究会のHPで見せていただきました。アドレスは

【http://www.ne.jp/asahi/jm360023/kitanasu/ohtaka1.htm】です。

長い間、「こんな写真が撮れたらいいな」または「こんな写真があったらいいな」と思っていた写真です。見つけた時はうれしかったと同時に、こんな素晴らしい写真を撮る人がいるものだと感心しました。

〇 コチョウゲンボウの♂幼鳥(成羽へ換羽中)

背中の羽毛の一部が青い成鳥羽に換羽していました。コチョウゲンボウは幼鳥の雌雄の識別が難しいのですが、「この幼鳥は確実に♂の幼鳥ですよ」という写真でした。インターネットアドレスは分かっていますが、最近このページが表示されなくなりました。私の手元にはその写真がありますが、撮影者の許可なく勝手にここに載せることはできませんので、表示はやめます。

〇 雌雄が同時に一枚に写った写真

最近、繁殖中のミサゴの♂♀が一枚に写った写真を見ました。この写真もここには表示できませんが、「これからはこういう写真が必要だ!」と痛感しました。この1枚の写真を見るだけで、オスとメスの翼の幅・長さ、次列風切の膨らみ、翼端の幅・尖り方など、オスとメスの飛翔型の違い、差がはっきりと理解できます。

〇 ハイタカの幼鳥なのに ツミの幼鳥に似て胸に縦斑のある個体

ハイタカ幼鳥の胸は、通常は粗い横斑が多く、かなり粗い個体でも、せいぜい三日月型かブーメラン型、ハート型、涙のしずく型などで、粗いながらも基本的には横斑です。胸にハート型、涙のしずく型が縦に並んでいる個体、あるいは細長い縦斑が見られる個体も見られます。この写真は手袋に腹の部分が隠れて胸しか写っていないこともあって、胸の縦斑だけに目がいってしまうとツミ幼鳥と誤認されやすいです。

〇 生態の記録になる写真

下の右の写真は愛知県の森林公園にやってきたオオワシが、カワウの巣の上で、くちばしを血で真っ赤にしながら、カワウのヒナを食べているところです。左目次の「トビ・その他」の「タカ類が巣内ビナを食べる (1) オオワシ」 に入れてあります。日没のころの逆光での写真ですので、かなりピントがぼけていますが、偶然にもヒナを食べ始める前の瞬間も撮していました。2枚の写真の巣は同じ巣で、左はカワウの親が巣の上でのどかにヒナを抱いているところです。18分後、右のようになりました。

〇 一枚にタカ類・ハヤブサ類とタカ類・ハヤブサ類以外の鳥、または2種類のタカ類・ハヤブサ類が写った写真

以前、雑誌でノスリとアオサギが飛んでいる写真を見ました。2種の大きさの比較ができました。すばらしい写真でした。

下の写真は私の写真で、左目次の「ハヤブサ」の「伊良湖岬のオオワシをハヤブサが攻撃 11月4日」に入っています。この写真もピントがぼけていますが、これでピントばっちりの写真が欲しいですね。

(上の写真も、下の写真も「いい写真」の例ではないです。こんな感じの写真というイメージです)

これからも、胸がときめくようなタカ類・ハヤブサ類の写真に出会うことができる!と、楽しみにしています。

皆さんが撮影された写真を、どんどんネットに公開してください。自分一人のものにしないで、みんなの共有財産にしていけたら、あなた自身にとっても、あなたが撮った写真を見ている人にとってもすばらしいことだと私は思います。

今、私が一番欲しい写真は一枚の写真に飛翔中のタカ類・ハヤブサ類のオスとメスが2羽同時に写っている写真です。例えば、クマタカ、イヌワシ、オオタカ、ハイタカ、ハヤブサなどです。ピントがあまくても、多少ぼけていても、ぶれていても、そんなことは全然かまいません。見かけよりも中身です。

(Uploaded on 12 August 2003)

タカ類・ハヤブサ類の繁殖情報はあまり細かく書かない方がよいと思っています。

以下は、いずれも愛知県尾張部での観察です。オオタカの巣の観察、チョウゲンボウの求愛のための食料渡しと交尾、ツミの巣、ハチクマのランデブー飛行と求愛らしいもの、そして、愛知県尾張部では初の繁殖確認かと思われたタカ類・ハヤブサ類の観察などをしていました。少々、欲張りすぎていたようで、焦点が絞り切れませんでした。

オオタカは今まで記録のなかった場所に新しい巣を見つけましたが、この巣にはどこからも巣の上を覗くことができる場所がありません。少し前までの、いわゆる山の中の巣は、適当な斜面を上がっていけばどこかから巣の上が覗ける場所があることが多かったのですが、それがありません。今、巣の上がどんな状況になっているのかよく分かりません。ヒナが大きくなるまで、オオタカはひじょうに神経質で、それまでは巣は覗かない方がよいので、ちょうどいいかもしれません。公園の中や平地で、人の多い場所に巣をかけるようになったオオタカが、そういう場所を選ぶようになったのかもしれません。

繁殖期のチョウゲンボウは、冬場では想像もできないほどのすばらしい飛行でハンティングを繰り返します。高いビルの屋上から、かなり遠くの、目には見えないほどの所をめがけて飛んでいきます。その急降下のスピードの速さと、翼をすぼめた時の格好の良さにうっとりしていると、すぐに何か小鳥らしきものを持ってきます。この春も、捕ってきたスズメやカワラヒワの羽を屋上でむしって、オスがメスに渡し、すぐ後に交尾をするということを何度も繰り返しました。しかし、巣の角度、勾配がよくないのか、カラスにじゃまされているのか、なかなか繁殖に成功しない状態です。今年もかわいいしぐさをたくさん見せてくれましたが、残念ながら、もうここでは繁殖は無理でしょうか…。

ツミの巣は、抱卵期なのであまり刺激をしてはいけないと思って、一度しか見に行っていません。その時は、メス成鳥だけを見ることができました。街中のあまりにも人通りの多い場所に巣を作ってしまったツミですが、繁殖成功を祈るばかりです。

愛知県尾張部では初の繁殖確認かと思われたタカ類・ハヤブサ類の観察は、雨天や他のタカ類・ハヤブサ類の観察などで最もよい時機を逸してしまい、よく分からないまま、もう6月を迎えてしまいました。

ハチクマは、ある日、成鳥2羽がランデブー飛行をした後、オスがスギの木のてっぺんにとまりました。すぐ飛びましたが、その後、オスがヘビを足に持って、ブランブランとさせながら、メスが入っていった山の中へ入っていきました。食料を持ってずっと飛んでいること自体がディスプレイ飛翔であると思われます。林に入っていった方向や、飛んでいた時間などから、求愛の可能性が高いと思っていますが、確証はありません。これからが抱卵期でしょう。しばらくそっとしておきます。

少し古い写真ですが、ハチクマのディスプレイ飛行の様子を撮った写真を1枚載せます。大きな波状飛行の途中に、背中で翼を高く掲げて、翼をくっつけるくらいまで近づけてパタパタパタパタと小刻みに揺れ動かします。ホバリングのようにも見えます。このパタパタと急降下の繰り返しを続けながら波状に飛びます。1985年の、ひどいピントの小さい写真ですが、よく考えてみると、それ以来このような写真は撮らずじまいでした。

このディスプレイ飛翔は、この時期のハチクマのテリトリー内ではごく普通のもので、決して珍しいものではありませんが、こういう写真は今まで書籍や雑誌であまり見かけませんでした。

ハチクマの独特なディスプレイ飛翔

(1985年5月、豊田市にて撮影)

この冬、私が観察したタカ類・ハヤブサ類について報告します。多くの方がいろいろなタカ類・ハヤブサ類を見られたと思います。皆様、楽しめましたか?

ハイタカあれこれ

私はこの冬、ハイタカにひじょうに恵まれました。

(1) 下面がかなり赤い個体

1月中旬に、岐阜県南東部と愛知県三河部へクマタカを観察しに行きました。クマタカ3羽(♀幼鳥1、♂成鳥1、不明1)が出ましたが、その時に観察したオスのハイタカは下雨覆と体下面がかなり赤く目立つ個体でした。今までいろいろな色彩や模様のハイタカを見てきましたが、これだけ赤いものは初めてでした。背中は灰青色でやや薄い色。腰はオオタカのように下尾筒が巻きあがり、やや白く見えました。飛翔は俊敏でハヤブサのような鋭角三角形、紡錘形になっての急降下を繰り返していました。尾はメス幼鳥ほどは長くないですが、やや長く感じました。午後2時10分頃でした。

(2) セグロセキレイを襲う

2月中旬、愛知県尾張部で幼鳥1羽とメス成鳥2羽を見ました。この幼鳥が午前11時35分頃、セグロセキレイを襲いました。私から見て右手方向へ飛んでいましたが、急に90度近く向きを変え、セグロセキレイをつかもうとして足をぐっと前へ出しました。しかし、後ほんのわずかというところで逃してしまいました。そのまままっすぐに飛んで枯れ木の枝にとまり、すぐに林の中に入ってしまいました。眉斑が広く大きく見える幼鳥でした。

この日は雨上がり後の快晴の天候で、次から次へとタカ類・ハヤブサ類の仲間が飛びました。ミサゴ、トビ、オオタカ、ツミ、ノスリ、ハイタカ…と、10数羽が繰り返し現れて行動記録を取るのが忙しいほどでした。渡りの時期でもないのにこんなにタカ類・ハヤブサ類が出る日は私にとっても珍しい日でした。

(3) 鋭角三角形・紡錘形での急降下

1月中旬と下旬に愛知県三河部で見たハイタカ(別個体)は、2日とも急降下を繰り返していました。ハヤブサのように鋭角三角形になっての急降下です。1羽は上に書いた胸が真っ赤なハイタカでした。オオタカかハイタカか分からない鳥が急降下したら、ほとんどハイタカと思ってもよいくらいハイタカはよく急降下します。

でも、時にオオタカも急降下しますので、決めつけるのはよくないようです。02年末の12月30日はオオタカがヒヨドリの群れに急降下して突っ込みました。ただ、この時の形はハヤブサそっくりでしたが、降下角度はハイタカほど急角度ではありませんでした。

(4) 同時に5羽

2月中旬に、愛知県三河部の比較的海に近いところで5羽見ました。同時に4羽出現し、明らかにそれとは違う個体がすぐにまた1羽出ましたので5羽と記録しました。ハヤブサのような急降下を何度も繰り返していました。春が近いなという感じの飛び方でした。

(5) 突っかかり

2月初旬、愛知県尾張部で翼をすぼめてチョウゲンボウに突っかかるハイタカを見ました。飛翔能力からいえば数段上のハイタカが、なぜこんなに必死で突っかかっていくのか理由が分かりませんでした。

(6) 春の渡去

冬場、さかんに観察できたハイタカも自宅近くの雑木林からはいなくなってしまいます。3月中旬からはかなり少なくなりますが、4月になっても時々は見かけます。4月上旬、愛知県尾張部で他のタカの観察中のことです。もうハイタカが見られなくなるからしばらくは寂しいなと思っていた時に、突然目の前にオスのハイタカが現れました。カラスにモビングされていましたが、あの独特な急降下を目の前で繰り返していましたので本当にうれしかったです。

居着いたミサゴ

愛知県尾張部のあるため池に2002年の夏、秋、冬と1羽のミサゴ♀幼鳥が居ついていました。何度も観察に行きました。

ため池のミサゴ メス幼鳥と思われる

その他のタカ類・ハヤブサ類

(1) ツミ

冬場に愛知県でツミを見かけることはあまり多くないですが、ある程度の数はいるようです。2月初旬の11時23分、愛知県尾張部で、メス成鳥が北に向かって飛んでいきました。3月にも見ました。羽ばたきが深く、ハイタカのような浅い羽ばたきでヒラヒラした飛び方ではありませんでした。

(2) ノスリ

2月下旬、愛知県尾張部でノスリが急降下するところを見ました。しかし、ハヤブサやハイタカのような完全な鋭角三角形ではなく、翼の形がM字型ですこしふわーっとした感じです。3月初旬には2羽がペアーでランデブー飛行をしていました。体の大きさがかなり違いました。この日はノスリが4羽出ましたが、1羽はそのうが一杯に膨らんでいました。4月に入って一番寂しいのは、ハイタカと共にノスリが私のフィールドからいなくなってしまったことです。

(3) その他

クマタカ、ケアシノスリ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、トビ、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、オオタカなど、この冬もいろいろと楽しめました。

お願い … トビの雌雄の見分け方を教えてください。

(Uploaded on 13 April 2003)

下の図はアメリカのホークマウンテン サンクチュアリーが1973年に出した報告書 『Feathers in the Wind』 に載っている Head-on Silhouettes です。

.jpg)

下の図は Pete Dunne はじめ3名の共著による 『Hawks in flight』 という本に載っている Head-on Profiles です。

.jpg)

Head-on Silhouettes はタカ類・ハヤブサ類がこちらに向かって飛んでくる時、タカ類・ハヤブサ類を正面から見た図です。翼が水平になっているか、Vの字型になっているか、Mの字型になっているか、翼端が上に上がっているかなどが分かります。野外での観察時に参考になります。外国の図鑑や解説書には昔からこのような図がよく載っています。

でも、日本の図鑑にはあまりこのような Head-on Profiles や Head-on Silhouettes は載っていませんね。

図を見ているだけでもわくわくしてきませんか?

(Uploaded on 20 October 2002)

2002年1月26日。木曽川河口の愛知県弥富市上野町にある「弥富野鳥園」を約1年ぶりに訪れました。

鍋田干拓は年々、乾燥化、都市化(第2東名、ゴルフ場、センター建設等)がすすみ、環境の変化が激しくなってきています。私も干拓地の冬のタカ類・ハヤブサ類を見るなら別の河口にある干拓地へ行ったり、家の近くの雑木林やため池でオオタカが居ついているところへ行ったりすることが多くなり、ついつい鍋田干拓からは足が遠のいてしまっています。足繁く通い始めた25年前を思い出すと、とてもとても……という気になってしまいます。

この日は自宅近くの「自然に親しむ会」のみなさんを案内して、冬のタカ類・ハヤブサ類を見る会を開きました。

雨降り前のどんより曇った状態で、タカ類・ハヤブサ類の動きは特に活発というわけではありませんでした。午前中2時間半ほど、3階の展望室で観察をしました。

タカ類・ハヤブサ類のウォッチングで、私にとって一番感心があることはその飛行、飛翔、飛び方です。この日感じたことを中心に述べます。

(3階から観察できたタカ類・ハヤブサ類)

オオタカ

成鳥2羽。うち1羽はメスで、胸から腹にかけての横斑の幅狭さと虹彩の色の濃さからやや高齢に感じました。メスと判断したのは体全体の大きさに比して頭が小さかったからです。深池の端でコガモの群れに3度突っ込みましたが、残念ながら捕れませんでした。私が今まで見てきたオオタカの中では比較的動きに俊敏さが欠けており、やや体が重いなと感じました。もう1羽の成鳥は胸が少しすすけて見えましたが、遠かったのではっきりしたことは分かりませんでした。

ノスリ

3羽。うち1羽は近くに止まり、虹彩が黄色かったので幼鳥あるいは若鳥と判断しました。3羽とも長時間同じ木の枝にじっとしていました。ネズミ等が出てくるのをじっと待っていると木にとまる時間が長くなると思われますが、それにしても春や夏に山で見かけるノスリとはかなり違った印象を受けてしまいます。

チュウヒ

2羽。何度も飛びましたが、深池に設置されたブラインドの上や木の枝に止まっている時間が長かった。

ハイイロチュウヒ

幼鳥あるいはメス成鳥1羽。園外から2度現れましたが、園内を飛行した後、すぐに、園外へ帰っていきました。チュウヒよりも動きが俊敏で、切り返しも巧みでした。

ハイタカ

1羽。木にとまっていたオオタカをフィールドスコープで観察中、オオタカがさかんに小首を突くので、どうしたのかなと思っていたら、私から見えないところをハイタカが近寄ってきたようでした。ハイタカはオオタカの止まっている木のすぐ直前を飛び、オオタカが木を離れた後、すぐに園内に入り、園内を飛行しました。ハイタカのその体の身軽さと、尾の長さは、「さすがハイタカ」といったところで、実に爽やかな印象を持ちました。

(注:「小首を突く(こくびをつく)」とは、タカ類・ハヤブサ類がうなずくように頭を上下させて獲物をにらむ動作を表す鷹匠用語です)

トビ

3羽が園内に現れました。

園内で、この2時間半の間に、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、ミサゴなどは見られませんでした。

(Uploaded on 27 January 2002)

動物画家の薮内正幸さんが、2000年6月18日逝去されました。

鳥類に興味をお持ちの方なら、薮内さんの生き生きとした細密なペン画に魅せられた方も多いと思います。享年60歳。まだまだこれからもご活躍をされるという時だけに、残念でなりません。私からお願いしたい仕事もいっぱいありました。

私が薮内さんにはじめてお会いしたのは1985年3月でした。当時お世話になっていたタカ研究の先輩に毎週のように会っていました。タカ類・ハヤブサ類の絵の第一人者・薮内さんや、タカ類・ハヤブサ類の写真の第一人者・宮崎学さんの作品や人柄はいつも話題にのぼりました。「二人に会わせてあげよう」。ある日こう言われて四人でお会いできたのがこの日でした。

薮内さんからはペン画で使用する丸ペンの使い方を教わったり、宮崎さんからは当時私が強い関心を持っていたハイタカの淡色型(ハイイロハイタカ)についての情報を聞いたり、タカ類・ハヤブサ類についていくつかの疑問を解消できて、たいへん充実した一日になりました。

1989年6月に、愛知県で「丹羽有得先生の米寿を祝う会」を開催した折にこちらへ来ていただきました。話が弾み、その勢いでその年8月に、幼い娘を連れて東京都吉祥寺のアトリエを訪問しました。大量の原画、仕事道具、書籍に圧倒されました。

『鷹匠は語る』を上梓するにあたって、ぜひ薮内さんの絵で口絵を飾りたいと思い、荻窪のご自宅へ依頼に行ったのが1996年の冬でした。見事なハヤブサの絵をわざわざこの本のために新しく描いてくださいました。これがその時のハヤブサの絵です(33cm×23cm。白黒のペン画。原画は額装して大切に保存してあります)。

また、私はハイタカの雌なのに頭の模様が雄成鳥そっくりで、胸から腹が雄成鳥のように赤茶色い個体を研究していた時期があります。この個体の羽づくろいや伸び、羽毛の手入れ、脱糞、片足立ちなどのさまざまなポーズの写真をたくさん撮ってお送りしたお礼にこの個体の水彩画を描いてくださり、額に入れて送ってくださったことがあります。これは今も私の宝物です(22.5cm×16cm。ペン画に水彩で彩色)。

7月3日の朝日新聞(夕刊)「惜別」らんに仕事風景の写真とともに、次のような記事が載りました。

-------------------------------------------

動物画家の薮内正幸さん

6月18日死去(食道がん)60歳 6月20日告別式

深い観察眼 心まで描写

必要に応じて毛の一本、羽根一枚まで書き込んだ動物画は、今にも動き出しそうだった。

「どうぶつのおやこ」(1966年、福音館書店)は83万部のベストセラー、「どうぶつのおかあさん」など11冊が韓国、台湾、フランス、英国、米国で翻訳出版された。薮内さんの絵本を見て育った子どもたちが、世界各地にいる。

「写真と一番違うのは影を付けないこと。写真では見えないものが絵なら描けると言ってました」と仕事仲間の動物写真家、さとうあきらさん(45)。

北海道・根室に住む三十年来の友人、ナチュラリストの高田勝さん(55)は「彼はまず動物を徹底して見る。好きなワシやタカだと夢中になって望遠鏡で見つめる。飛び去った直後、何枚もラフスケッチを描く。それが本当に素晴らしかった」。実物大に描くのが得意で、高田家の壁には原寸大のオオワシが残された。北海道を旅していて、小学校のグラウンドで棒を手に走り出した。地面いっぱいに巨大なゾウが描かれていた。

大阪生まれ。小学校から動物画を始め、高校を終えて上京、国立科学博物館の骨格標本やはく製のスケッチで勉強し、本格的図鑑のさし絵も担当した。

「彼は動物の心まで描ける人だった」と福音館書店専務の斎藤惇夫さん(60)。斎藤さんが書いた童話「グリックの冒険」のさし絵も薮内さんだった。二十数年前、酒の席で薮内さんが涙を浮かべて訴えた。「知っているか、カワウソはもう四国の南端に数頭しかいない! 人の身勝手によってだぞ」。その涙で、斎藤さんはカワウソ問題の取材を始めた。

サービス精神にあふれ、いつも一人で座を盛り上げた。入院中も見舞客を笑わせ続けた。

日本の鳥すべての雄、雌、幼鳥、飛び方などを網羅した図鑑を五年がかりで作る計画が手も着けられぬまま残った。

(企画報道室・清水 弟)

-------------------------------------------

以上、朝日新聞より転載。

タカ類・ハヤブサ類の絵に関しては、G.E.Lodge や D.M.Henry と並ぶ世界3大画家の一人と私は思いますが、そんな偉そうなことを少しも感じさせない温かな心の持ち主でした。一時期は毎年、伊良湖でもお会いしていましたが、これで伊良湖に通う楽しみが一つ減ってしまいました。寂しいです。

薮内正幸さんのご冥福を心よりお祈りいたします。

(Uploaded on 10 August 2000)

去年(1999年)の暮れ、右目にものもらいができました。このところずっと忙しく、あまり各地へ鳥を見に出かけることができませんでしたので年末年始の休みを楽しみにしていましたが、目がこれでは鳥見に行く気がしませんでした。暇を見つけて目について考えてみました。

タカ類・ハヤブサ類の目は広角レンズ 兼 望遠レンズ、 しかもズームレンズ

タカ類・ハヤブサ類がじっと木に止まっている時、頭の真上や、やや後ろ方向を飛ぶサギ類などを目ざとく見つけて、そちらの方をキッとにらむことがよくあります。そのようなことはオオタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウなどでよく見てきました。確かにタカ類・ハヤブサ類の目は広角レンズでしょう。

タカ類・ハヤブサ類が出ると、私はずっと見続けます。飛び去って、かなり遠くへ飛んでいっても双眼鏡から目を離しません。するとどうでしょう。双眼鏡の視野の中でタカ類・ハヤブサ類がかなり小さくなってしまった頃、突然、小鳥の群れに突っ込んでいることが多いのです。このようなことはよく経験しましたし、この通信の「コチョウゲンボウ」の欄でも書きました。昨年12月、冬の伊良湖岬のハヤブサがどのような生活をしているかと思って観察に行きました。古山(岬に一番近い山)のかなり上空で、ハンギング(ホバリングの一種で、羽ばたかず、空中の一点で、静止していること)をしていたハヤブサが、突然、伊良湖ビューホテルの方向へ、体を逆三角形にして、落ちていきました。双眼鏡で見ていると、ビューホテルのすぐ南西の海岸上空で小鳥の群れに突っ込みました。私は両眼とも視力が1.5、時に2.0まで見えますが、とてもこの小鳥が見えるような距離ではありませんでした。やはりタカ類・ハヤブサ類はかなり遠くのものまでよく見えるのでしょう。

ところで、一つの目が広角レンズであり、かつ望遠レンズであるというのはどういうことでしょう。カメラのズームレンズならばズームすれば広角から望遠までカバーすることは可能ですが、生身の肉眼でもそれは可能でしょうか。その秘密は角膜にありそうです。

「鳥は角膜の曲率の調整ができる」と書いてある本があります。人間の目は、毛様体が収縮や弛緩をすることで水晶体の厚さを変え、遠いところや近いところにピントを合わせることができます。鳥は当然これもできますが、さらに、目のいちばん前面にある角膜も水晶体と同じように曲率を変えることができます。カメラでいうとレンズの前に広角から望遠までカバーできるようなコンバージョンレンズを付けたような状態です。

前面ではなく、カメラ本体とレンズの間に付けたコンバージョンレンズは望遠機能しか付加できないですが、レンズの前面にコンバージョンレンズを付ければ画角を広角側にも広げられます。角膜の曲率を無段階に変化させることができれば、望遠側から広角側まで連続的に見ることができるようになります。つまりタカ類・ハヤブサ類の目は角膜の曲率を変えることによって望遠から広角までの「双眼ズームレンズ」になっているわけです。

タカ類・ハヤブサ類の中心窩

人間の目には中心窩(ちゅうしんか・ fovea )という一番大事な点、すなわち網膜の密度の濃いところ(くぼみ)が片方の目ごとに一つずつしかないのですが、タカ類の目にはこれが2つずつあります。人間は一つの対象物にしか集中できませんが、二つあれば、同時に二つの対象物にピントを合わせたり集中したりすることができます。たった一つ増えただけですが、ただの2倍ではなく、これにはかなりの利点がありそうです。

タカ類・ハヤブサ類の大きい眼球

タカ類・ハヤブサ類の眼球は、頭蓋骨からかなり飛び出ています。よく見ると、思いのほか飛び出ていて、きっと皆さんびっくりされることでしょう。ただ、これは進化の過程で眼球がどんどん大きくなってきたのに頭蓋骨が眼球の成長に追いつかなかっただけなのかもしれません。

タカ類・ハヤブサ類の視力

よく、いろいろな本に「タカ類・ハヤブサ類の視力は人間の8倍もある」などと書いてあります。私は人間ドックで眼底写真を撮ってもらいますが、網膜は血管だらけです。その血管がタカ類・ハヤブサ類の網膜にほとんどなく、しかも視覚細胞(コーン細胞)が人間の数倍の濃い密度でびっしりと並んでいるそうです。タカ類・ハヤブサ類の視力検査をしたわけではなく、この視覚細胞の密度から人間の数倍の視力がありそうだと推定されているわけです。

タカ類・ハヤブサ類の目の瞬膜

半透明な第3のまぶた。これが瞬膜です。ふだんのまばたきは瞬膜でしています。これはサングラスの代わりをしたり、獲物と格闘するときに獲物の翼の羽根が目にあたるのを避けるようにしたり、水の中に突っ込むときに目を保護するなど、いろいろ役に立っているようです。

人間の目がしらにも瞬膜の痕跡らしきものがあります。鏡であなたの目の目頭を見てください。確かに目じりとは全く違って、筋肉の膜のかたまりらしきものが三角形のかたちで存在しますよ。

タカ類・ハヤブサ類の目のまびさし

若い頃、タカ類・ハヤブサ類の頭蓋骨の標本をいくつか作りました。タカ類・ハヤブサ類の骨格標本で一番感心することは、

① 頭蓋骨全体で眼球の占める体積がかなり多い。びっくりするほど大きい眼球。

② 目の上にひさしが飛び出ていて実にかっこうがいい。帽子がなくてもまぶしくないほど。

タカ類・ハヤブサ類の不連続な見方

木に止まったタカ類・ハヤブサ類があたりの景色を見る時、テレビカメラのようにずーと連続的に見るのではなく、飛び飛びに左方向、やや左方向、正面、やや右方向、右方向・・・・というように見ることを観察された経験はないですか。私はしばしば見ます。

理由はよく分かりませんが、先ほど述べた中心窩、つまり網膜の密度の濃いところ(くぼみ)が左右それぞれの目に二カ所ずつあって、左右の目がそれぞれ単眼視できるとともに両眼でも複眼視を同時にできることと関係があるのではないかと思っています。

余談

死ぬ時、自らまぶたを閉じて死んでいくのは、数ある動物の中で鳥類だけだということを本で読みました。

(Uploaded on 9 January 2000)

個体差が大きいことで有名なハチクマやチュウヒだけでなく、タカ類・ハヤブサ類の個体差は我々の想像よりかなり大きく、激しいようです。昭和6年に宮内省式部職の編纂による『放鷹』に所蔵されている黒田長禮氏の論文「日本の鷹類に関する科学的考察 第4篇 鷹類に見らるる個體的趨異」ではツミ、ハイタカの個体差についても言及されています。『放鷹』(全711ページ)は昭和57年7月に吉川弘文館より15,000円で復刻版が出ましたが、今は絶版で一部の古書店で時々見られる程度です。

この論文の中で、「…之等を寫生してあらわさば千差萬別にして誠に面白き研究をなすことを得べしと信ず。…」と述べ、ノスリ、ハチクマ、サシバ、ハイタカ、ツミ、オオタカ、ハヤブサ、シロハヤブサ等を研究対象にすべきとしています。以後、1999年の今時点で70年近く経ちますが、なかなか研究が進まなかったのは、採集することができなくなったことや、細かなところまでの野外観察が難しいこと、写真撮影ができても微妙な濃淡や色の違いは意外と比較しにくいことなどが考えられます。また大きさの比較はみなさんよくご存じのように、捕まえて測定するか、2つを並べてみないと分からないものです。しかし、これらの困難をクリアーして、ぜひどなたか科学的に研究していただきたいと思います。

クロサシバ(サシバの暗色型)

最近、私が伊良湖岬へよく出かける時期は、サシバの渡りが終わってからだんだんハイタカ属の渡りが多くなる頃ですので、クロサシバを見る経験が減ってきました。写真は誰が見てもはっきりとクロサシバと分かるものはあまり撮れていません。『図鑑日本のワシタカ類』で、森岡さんは伊良湖岬でのクロサシバ出現数(観察数)は1シーズン4~5羽(maxは9羽)と記述しています。観察条件などから考えて、1,000羽に1羽ほどではないかと推察されています。黒いサシバがいるのなら、なぜ真っ黒なオオタカやハイタカがいないのでしょうか。

ハイイロハイタカ

以前はハイタカの亜種として記載されていました。まもなく発行されると伝えられている「日本鳥類目録改訂第6版」で、どのような記述がされるか楽しみです。個人的には亜種にして欲しいなと思いますが、明確な繁殖地が特定できない亜種というものはないわけですから、そのまま「ハイタカの淡色型」「ハイタカの淡色個体」ということになるでしょうね。亜種にできる理由がないわけですから仕方がありません。

(Uploaded on 22 May 1999)