この日のチョウゲンボウ Falco tinnunculus の狩りのようす

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 13.02.10 | チョウゲンボウ 350m先の小鳥に突っ込む |

| 11.11.14 | チョウゲンボウ と ヒメチョウゲンボウ |

| 11.01.01 | 散歩 と チョウゲンボウ |

| 07.02.25 | チョウゲンボウ と カラス |

| 06.12.23 | チョウゲンボウもトラクタを利用? |

| 98.02.22 | チョウゲンボウが自宅裏でスズメを捕る |

| 97.05.25 | わが家上空のチョウゲンボウ |

| 96.10.30 | チョウゲンボウが足環のついたオオジュリンを捕り、貯食した! |

2013年2月3日、越冬中のタカ類・ハヤブサ類の観察のため、愛知県Y川の河口にある干拓地へ出かけました。今冬はここを何度も訪れており、かなり状況が分かってきましたが、でも、いつも何か新しい発見があります。前回報告したニンジン畑のチュウヒ類についても、この日8時02分、ハイイロチュウヒの非♂Aが畑の畝間にすうーっと入っていくところを見ました。ただあまり長時間は滞在せず、23分後の8時25分には畑の外へ出て、水路の上を飛び回り、堤防の向こうのヨシ原へと飛び去りました。

さて1年前は、この干拓地でのコチョウゲンボウの長距離低空飛行とその後のジグザグ攻撃による狩りを観察でき、今冬はハヤブサの波状攻撃による狩りが観察できました。そのようすはこのHPでも紹介してきました。今日はまた、幸運なことに、チョウゲンボウ Falco tinnunculus の長距離の狩りを見ることができましたので、報告します。

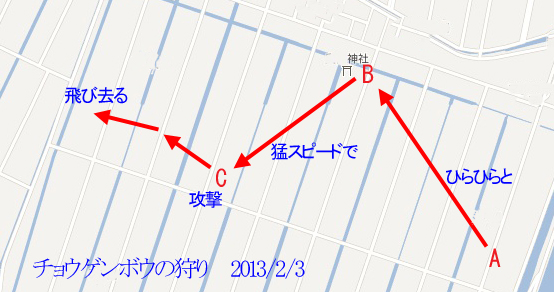

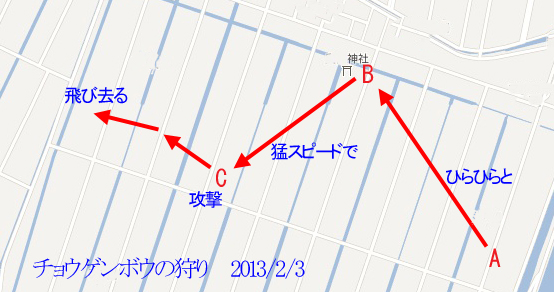

午前9時15分のことです。それまで干拓地の東端にある一般車がやや多く通る南北の道路沿いの電柱(A地点)のてっぺんから3分の1くらいの高さにとまっていたチョウゲンボウの♀が飛び立ち、神社の杜の近くにある電柱(B地点)のてっぺん近くにとまりました。しばらくそこでじっとしていました。北西の風が強く、風速は数メートルから10メートルくらいでした。電柱にとまっていた個体は、頭や尾羽に少しも青いところがなく、2月に青いところがないということは、♂の可能性は低く、♀であろうと思われます。私はこの個体に張り付くことにしました。ところが、電柱にとまってから8分後の9時23分、すっと電柱から飛び立ったチョウゲンボウは地上1メートル以下の低さで南西の方向へはばたきながら猛スピードで飛び、田にいたスズメとカワラヒワとハクセキレイをけ散らしました(C地点)。スズメとカワラヒワは別々の群れとなって近くの電線にとまりました。ハクセキレイは近くの他の田に散りました。チョウゲンボウは田に下りました。コチョウゲンボウのようなジグザグ攻撃でもなく、ハヤブサのような波状攻撃でもありませんでした。むしろタカ類を思わせるような攻撃でした。

道路で隔てられたすぐとなりの田にハシボソガラスとハシブトガラスが30羽ほどおり、そのうちの3羽が飛んでチョウゲンボウに近づきましたので、チョウゲンボウはカラスを嫌って、左足に黒っぽいものを持ったまま北西方向に飛び去りました。電柱から飛び立って、狩りをした田まで、地図ソフト マピオンの「キョリ測」で測ってみたら約350メートルでした。けっこう長い距離です。狩りの場の田から逆に電柱の方向を見ると、神社の杜の繁った樹木のとなりに電柱がありますので、小鳥からはチョウゲンボウが見えない位置ではないのですが、やや見にくい電柱、あるいは注意が向かない電柱という感じがしました。

A地点では、電柱の足場ボルトにとまっていましたので、柱のコンクリート部分で体が隠れているような状態でした。AからBまでは、ヒラヒラと力なく飛んでいきました。よく見かけるチョウゲンボウの飛び方です。AからBのこの飛び方は、何となくカモフラージュのような気もしました。比較的低い位置を飛んで、電柱にとまる時はヘリコプターのように垂直に近い状態でホバリングしながら上昇していきました。なんとなく、狩りには興味がないよと言いながら、「能ある鷹は爪を隠す」を地でいったような飛び方です。B地点では、電柱の一番上の横型腕金にとまり、神社の樹木に紛れて、いつでも攻撃態勢に入れます。Aから直接C地点まではやや距離がありますし、隠れる場所がありませんので、途中にB地点を入れたのでしょう。BからCまでは、チョウゲンボウかコチョウゲンボウかの区別がつかないくらいの猛スピードで飛んでいきました。まさに真剣勝負です。

15年ほど前の繁殖期、チョウゲンボウのペアが愛知県某市の13階のビルに居付いたことがありました。その13階部分にある採光窓のくぼみから急発進した♂成鳥が、ほとんど滑空で飛び、約450メートル離れた河川敷でスズメを捕まえてすぐにビルに戻り、そのビルの屋上アンテナの上で羽毛をむしり、♀に渡したことがあります。その時、この450メートルという距離はかなり長いなと思ったものでしたが、今思うと、逆にこれくらい長いほうが獲物に悟られにくくてよいかなとも思えてきます。

2012.2.7付けで 「コチョウゲンボウは小鳥にとって脅威!」という文章を書きましたが、コチョウゲンボウやハヤブサだけでなく、チョウゲンボウも小鳥にとってはかなり大きな脅威であることがよく分かりました。干拓地の小鳥はなかなか安心して越冬生活ができません。

(Uploaded on 10 February 2013)

むかし、チョウゲンボウ Falco tinnunculus は昭和28年に天然記念物に指定された長野県中野市の十三崖における集団繁殖が有名でした。十三崖の現状がどうなっているかは、中野市教育委員会の関連ホームページで知ることができます。 【 チョウゲンボウ応援団 】です。十三崖以外の、他の県や他の地区の崖でも、文献には数や規模がはっきりと書かれていないのですが、集団で繁殖していたようです。

自然の崖での繁殖のほかに、一部のチョウゲンボウはカラス等の古巣を利用して、樹木に巣をかける例が報告されています。最近では、自然の崖よりも人工物での営巣の報告数が多く、郊外だけでなく大都市でも注目を集めています。ビルや鉄橋、採光窓、倉庫の換気口、広告の構造物などで営巣し、同じように都市に進出しているハヤブサ Falco peregrinus 以上にさまざまなものを利用して営巣しているようです。元々、ハヤブサ科の鳥は木の枝などの巣材を集めたりはしません。巣から卵が転がり落ちないように、平らなところやごくわずかなくぼみを利用して産卵します。ですから、巣作りはしないといったほうが正確ですが、でも、巣から一定の範囲をテリトリーとして確保し、なわばり宣言をし、テリトリー占有を継続していく必要はあります。集団繁殖地でのテリトリールールは、単独繁殖と比べると複雑なルールなのでしょうが、集団繁殖はチョウゲンボウの仲間ではよく見られます。

話はチョウゲンボウから、ヒメチョウゲンボウ Falco naumanni に変わります。外国の例ですが、イタリア南部の都市マテーラ Matera でのヒメチョウゲンボウの集団繁殖地が、2010年9月12日、NHK「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」で紹介されました。この番組は、ご覧になった方も多いことと思います。マテーラの洞窟住居は1993年にユネスコの世界遺産となっています。ヒメチョウゲンボウは足指の爪が白色であるという、タカやハヤブサの仲間としてはちょっと変わった珍しい特徴があります。主にヨーロッパ南部、ロシア南部、中国の一部などで繁殖し、長い距離の渡りをして、アフリカの南部で越冬しています。長崎県対馬などでの記録がありますが、日本ではまれにしか見られない迷鳥です。日本の図鑑にも絵や説明が載っています。以下に、番組のホームページより番組の概要を紹介します。

[番組名] NHK 「ダーウィンが来た! 生きもの新伝説」第206回放送

[放送日] 2010年9月12日(日曜)19時30分 総合テレビ

[タイトル] 「世界遺産の街から羽ばたけ!」

[番組内容] (NHKのHPより転記)

イタリア南部、マテーラ。岩の斜面をくりぬいて築かれた約3千戸の古い洞窟住居に、今も人々が暮らす世界遺産の街です。春、2千羽ものハヤブサの仲間、ヒメチョウゲンボウが渡ってきて街中の洞窟住居で子育てを始めます。世界でこの20年に8割も減少した絶滅危惧種ですが、この街では10年で約3倍も増加。今や世界最大の繁殖地になりました。世界遺産の街を巧みに利用し、人の暮らしと共に子育てに励むハヤブサに密着します。

(以上、NHKのHPより転記)

撮影スタッフの番組裏日記もおもしろいですよ。ページは、【 ヒメチョウゲンボウ 番組の裏日記 】 です。

チョウゲンボウとヒメチョウゲンボウの2種の識別はなかなか難しいです。写真で見ると、オス成鳥だけははっきりと相違点が分かります。ヒメチョウゲンボウのオス成鳥は大雨覆等に斑点がありません。そのため、べったりと絵の具を塗ったように見えるはずです。ところが、オス成鳥に比べて、メス成鳥や幼鳥は区別しにくいと思います。また、よほど観察条件がよくない限り、特徴的である足指の白色の爪は見えないでしょう。

ヒメチョウゲンボウを(海外で)よく観察したことのある人なら、その動き、飛び方の特徴や風切羽が長いというような微妙なシルエットの違いから2種の違いが分かるかもしれませんが、日本ではめったに見られないので、この識別は難しいでしょう。でも、ひょっとしたら、人知れず、あなたのフィールドに時々飛来しているかもしれません。

(Uploaded on 14 November 2011)

ホークウォッチングに出かけない日は、毎朝、自宅近くを散歩しています。住宅地や農耕地などを、双眼鏡なしで軽く歩きます。時間的にはそれほど長くはないのですが、いろいろな生き物との出会いがあります。トビの他のタカ類・ハヤブサ類で一番よく見かけるのは、ノスリとチョウゲンボウです。

2010年12月18日のことでした。市街化調整区域内の農耕地(ほとんど稲田)を歩いていたとき、歩く私の左前方に猛烈なスピードでチョウゲンボウが現れました。上面が茶褐色と黒褐色で、すぐにチョウゲンボウの非♂Aと分かりました。私との最短距離は約10メートル弱。田の上1メートルほどを弾丸のように飛んでいきました。ふり返って見ると、スズメが15羽ほど地面から舞い上がり、乱れながらいろんな方向へ飛んでいきます。チョウゲンボウは下に降りて、どうやらスズメを捕獲したようです。すると、すぐに、ほんとうにあっという間に3羽のハシボソガラスがチョウゲンボウの降り立ったところへ突っ込んでいきました。そしてカラスは、何かスズメらしきものを口にくわえて飛び立ち、電車の線路脇にある電柱の足場ボルトにとまりました。チョウゲンボウはカラスを追いかけ攻撃しましたが、カラスはさっとかわして、南の方へ飛び去りました。

私がびっくりしたのは、脇を通過したときのチョウゲンボウの速さです。冬の干拓地では、チョウゲンボウが小鳥の群れに突っ込むところを何度も見てきました。その時はそれほどスピードを実感してなかったのですが、今回、歩いている私のすぐ近くを通過していったこともあって、その速さにびっくりしたのです。干拓地をヒラヒラと飛んでいて、力弱そうな印象のあるチョウゲンボウですが、狩りの時だけは、やはり違います。底力を出しますね。これによく似たことは、以前、ノスリでも経験しました。ノスリは飛行能力が今一歩だと思っていたのですが、雑木林の木々の間を獲物を追って飛ぶときは、まさにオオタカと見まがうほどの敏捷さでジグザグ飛行をしていました。

また、チョウゲンボウに限らず、タカ類・ハヤブサ類とカラスは実に縁が深いものだと改めてつくづく感じました。タカ類やハヤブサ類が現れると、すぐにカラスが出てくるということは、皆さんもよく経験していらっしゃるでしょう。カラスとタカ類・ハヤブサ類の空中バトルも頻繁に見かけます。腐れ縁でしょうか。下の写真はハイタカ♂成鳥とカラスです。

それからもう一つ感じたのは、タカ類・ハヤブサ類の人間に対する警戒心です。バードウォッチャー、特に双眼鏡や望遠レンズを持った人には警戒が厳しいですが、散歩している人には、意外と警戒心が少なく、見て見ぬふりをしているようです。実際は警戒しているかもしれませんが、激しい反応はしてこないですね。血の気を多くして一生懸命にタカ類・ハヤブサ類を観察したり、写真を撮ろうとしたりすると、人間を激しく警戒します。私はタカ類・ハヤブサ類を観察するときは、わざと平静を装い、「君には関心がないよ」という態度で見ています。そうすると、意外と近くまで来てくれます。逃げられたりすることも少なくなります。近寄れます。

(Uploaded on 1 January 2011)

2007年2月25日、愛知県にあるY川の河口の干拓地へ行きました。7時05分に現地へ着いて、農道をゆっくりと車を走らせていると、電線にとまっている一羽のチョウゲンボウが目に入りました。向こう向きでしたが、頭と尾羽が青い、オスの成鳥でした。今しがた捕らえたばかりのものでしょうか、必死になって、小鳥の羽毛をむしっています。弱い風に乗って、羽毛が何十枚とひらひらとゆっくり飛んでいきます。前日は風速10メートルほどの強風、前々日は雨で、久しぶりのごちそうなのかな?と思わせるくらい必死でむしっていました。

するとそこへ一羽のハシボソガラスが突っかかってきました。チョウゲンボウは小鳥を持ったまま飛んで、カラスの攻撃をかわし、再び同じ電線にとまりました。すぐに今度は2羽のカラスが攻撃。チョウゲンボウは飛んで、今度は田の畦道におりました。1~2分もしないうちにカラスが集まり、数羽のカラスがチョウゲンボウを再び攻撃。小鳥を持ったまま飛んで、また違う畦道におりました。そして4度目の攻撃。またか、と思ったようにチョウゲンボウは小鳥を持ったまま飛んで100メートルほど離れた草が生い茂った畦道に下りて、すぐに飛び立ちました。小鳥は畦道に隠したのか、草むらに落としたようです。両足には何も持っていませんでした。その時はカラスはもう10数羽いて、ぐちゃぐちゃな状態でした。

私は、あまりのカラスのしつこさにチョウゲンボウが嫌気がさして、草むらの中にえさを隠したものだとばかり勝手に思い込み、車から降りて小鳥を探しました(左目次の「チョウゲンボウ」の「チョウゲンボウが足環のついたオオジュリンを捕り、貯食した!」参照)。でも、なかなか見つからず、あきらめました。「カラスがいなくなったら、そのうちまた、すぐに取りに来るだろう」と思い、車の中で待ちましたが、2時間経っても現れず、ついに、こちらが根負け。あの混乱の中で1羽のカラスが小鳥を持って行ってしまったのかもしれません。

でも、この2時間の間に成果もありました。お腹や翼下面のかなり白いノスリ成鳥が、ネズミらしきものを捕るところと、背面が真っ青なきれいなコチョウゲンボウ(マーリン)オス成鳥の飛行を見ることができました。

それにしても、しつこいハシボソガラスでした。ふだんカラスには私は、たいへん「お世話」になっています。草地や見えないところにいるタカ類やハヤブサ類の位置を教えてくれるからです。でも、今日はさすがにこの空腹なチョウゲンボウに同情してしまいました。

(Uploaded on 25 February 2007)

2006年12月16日、木曽川河口に広がる愛知県のN干拓地へ行きました。いつもは夜明け前に現地到着するように心がけていますが、少しゆったりと、おにぎりを作っていましたので、7時30分に到着しました。若干寒い朝でしたが、晴れて風がなく、穏やかな正月前のこの干拓地には、チュウヒ、ノスリ、チョウゲンボウ、ミサゴ、コミミズクなどがいました。この中に、数羽のカラスにやたらとモビングをくり返されている♀型のチョウゲンボウが一羽いました。

冬の耕地のタカ類・ハヤブサ類がカラスにモビングされることはごく一般的なことなのですが、このチョウゲンボウは電柱の先端に止まるとハシブトガラス3羽ほどにすぐ攻撃され、あちらの電柱に移動すると、またカラスがくる。こちらの電柱に移動すると、また、すぐにカラスに攻撃されるというふうに、しきりにモビングをくり返されていました。

今まで、これほど頻繁にモビングされるチョウゲンボウは見たことがなかったので、その日はこのチョウゲンボウに付き合うことにしました。

すると、一つ気がつくことがありました。どの電柱に止まっているときもチョウゲンボウの見ている先は作業中の赤いトラクタの方でした。5月、水田を耕すトラクタの後ろにアマサギが群れるように、このトラクタの後ろにはハシボソガラスが30数羽ほどとハクセキレイ10数羽、タヒバリ2羽がくっついて、出てきたえさをさかんに食べていました。チョウゲンボウにとってはカラスがうるさいようで、さすがにこのカラスの群れの中に飛び込んでえさを捕ることはなかったのですが、トラクタとカラスが隣の田に移動したとき、電柱のてっぺんから耕された田に下り、すぐに何か昆虫らしきものを捕って電柱のてっぺんに止まり、食べました。

捕食の場面を見たのは一回だけですが、

1 カラスのモビングがやたらと激しかったこと

2 チョウゲンボウがいつもトラクタの方を向いてキョロキョロしていたこと

3 田に下りてえさを捕ったこと

などから、チョウゲンボウはかなりトラクタを「意識していた」、あるいは「利用していた」のではないかと思われます。

(Uploaded on 23 December 2006)

1998年1月24日、土曜日、午後2時45分のことです。仕事から帰って自分の部屋から、ふと外を見ると、キジバトらしき鳥が頭だけを上下させながら、動かずにいました。「ハトだな」と思いながら、でも、いつもここにはハトは来ないし、じっと同じ場所にこうしているのも、なんかおかしな感じがするし、そういえばなんかシルエットが変だなと思って、双眼鏡でのぞいてみました。すると、何とチョウゲンボウでした。頭のみが青く、尾はメスのようなタイプ。つまり、去年の春に生まれたであろうオスの幼鳥でした。ニコンのフィールドスコープ(30倍)で確認すると、明らかに、小鳥の足が見えます。しかし、種名までは分かりませんでした。どんどん肉を引きちぎり、次々と飲み込んでいきます。何ともいえない、大きな目の精悍な顔でした。

約3年前、オオタカがドバトを食べていた場所とほぼ同じ所です(左の目次の、「オオタカ」をごらんください。オオタカフォルダの目次の下から4つめです)。3年前は、まだ、野菜を作っていたのですが、1996年11月から土地区画整理事業のため、作止めになりました。今は整地はされていますが、草がたくさん生えている状態です。環境が変わると鳥の生態も大きく変わりました。以前からチョウゲンボウはよく見ることができましたが、ますます頻繁に飛来して来るようになりました。遠くの干拓地に行かなくても、自宅上空で毎週のように、チョウゲンボウやノスリを楽しむことができます。

さて、このチョウゲンボウが飛び去ったあと、その場所へ行くと、落ちていたのはスズメでした。くちばしとその周りの少しの部分、羽毛、血痕が残っていました。印象的だったのは、スズメの脳が実にきれいな青紫色であったことと、その色がほんの10分も経たない内に、黒くなっていったことです。

(Uploaded on 22 February 1998)

この冬は拙宅の上空にチョウゲンボウがよく現れます。1996年12月31日(大晦日)。庭で、乗用車に正月前の整備をしていた時、フロントガラスに黒い点がポツン! 上空を見上げるとチョウゲンボウでした。最近よく見かけるのは、非♂Aですので、その個体かなと思って見ると、足に何かを持っていました。

双眼鏡で見ると、やはり小鳥らしきものを持っています。何回か旋回しているうちに、小鳥の羽毛を上空でむしり始めました。数回むしり、数十枚?の羽毛がひらひらと舞い落ちてきました。

昭和30年頃の、セスナ機からよくばらまかれた宣伝広告ビラをふと思い出して、その羽毛を拾おうとしましたが、弱いながらも風に流されて、どこに落ちたのか結局は分かりませんでした。その後、一気に真東にグライディングしていきました。

この冬は、自宅から1km以内の市街地でオオタカ(幼鳥)が舞っているところへ、ハヤブサがつっこんでいくという場面を見ました。また同じ所で、コミミズクが、2羽のカラスに追われながら低く飛んでいくところも見ました。自宅近くではこのチョウゲンボウ、オオタカ、ハヤブサのほかに、ハイタカ、ノスリをよく見かけます。

(Uploaded on 5 May 1997)

1994年2月11日、鍋田干拓耕地へ。いつものように夜明け前に現地へ着いて、のんびりと車の中から観察を続けていました。ハイイロチュウヒのオスは耕地で寝ているのか、朝早くから動き始めるのか、早朝でも田に降りているところをしばしば見かけます。

8時50分ころのことです。目の前の電線にチョウゲンボウの♂成鳥がとまりました。コチョウゲンボウでないのが残念だなと思いながらも、かなり近づいても逃げないので、アップの写真を数枚撮りました。9時少し過ぎた頃、飛び立ったこのチョウゲンボウは100メートルほど東で数羽のオオジュリンの群れを襲い、そのうちの一羽をあたかも 「タカがスズメを捕るように」 という喩えの如く、いとも簡単に捕りました。

この冬、ネズミを捕るところを3回、バッタらしき昆虫を捕るところを1回見ましたが、今まで鍋田干拓ではチョウゲンボウが小鳥を捕った瞬間を見たことはありませんでした。すぐ近くで食べ始めましたので、しばらくは近寄らずに見ていて、もう逃げないだろうという頃まで待って少しだけ近づき、食べているところの写真を撮りました。

その後、食べ残した獲物を持って飛び立ったチョウゲンボウは、なんと、下の図のように土管の脇にオオジュリンを片足で押し込んで飛び去って行きました。いわゆる、貯食行動です。ハヤブサ類の多くは獲物を貯蔵する習性があることは知っていましたが、チョウゲンボウの貯食行動を見るのは初めてでした。

チョウゲンボウが去った後、土管の下を見に行くと、そのオオジュリンには足環が付いていました。回収すると次のように書いてありました。

KANKYOCYO

TOKYO JAPAN

2D 80573

さっそく標識調査をしているSさんに連絡し、細かい報告とともにその足輪を手渡しました。後日、山階鳥類研究所から私の自宅へ報告があり、概略次の通りでした。

◎放鳥 日付:1991年10月30日

場所:茨城県鹿島郡神栖町高浜の利根川河口

鳥名:捕獲された、オオジュリンの♂の成鳥。

放鳥者:茂田良光

◎回収 日付:1994年2月11日

場所:愛知県海部郡弥富町鍋田干拓

備考:チョウゲンボウに襲われ死亡

回収者:若杉稔

経過時間:835日(2年3か月)

繁殖地と越冬地を最低2.5往復し、繁殖活動もしているはずです。

日本の鳥類標識調査は大正13年に農商務省によって始められ、昭和18年までに31.7万羽に標識が付けられ、1.5万羽の回収報告がありました。戦後は主に山階鳥類研究所が中心になって1961年から現在までに約190万羽が標識放鳥され、12,000羽ほどが回収されているそうです。分からなかったことが次から次へと分かってきているそうで、本当に役立っていると思いますし、これからも楽しみです。

(Uploaded on 30 October 1996)