A地点はS地点の上流か

| 更新月日 | タ イ ト ル |

|---|---|

| 25.03.25 | タカの渡り 「川」の上流はいつでも上流か |

| 23.12.10 | 重複カウントに注意! (1) タカの渡り |

| 23.11.25 | (閑話) 幸せなタカ渡り観察 |

| 23.03.03 | 伊良湖岬のタカ渡り 発見から50年 |

| 21.08.13 | “部位別” 渡るタカの見分け方ガイド |

| 18.09.15 | 空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識 |

| 16.10.05 | ほんとうの 「鷹柱」 とは |

| 15.01.17 | 回遊・大移動・渡り… 動物は地球上を動き回る |

| 14.11.29 | 1日で 210万羽のタカが渡った! 中米パナマ |

| 14.11.01 | タカ類には 上昇気流が見えるのか? |

| 12.12.01 | 俊敏なタカ類・ハヤブサ類ほど 秋の渡りが遅い? |

| 12.11.21 | HACHIKUMA Project 2012 誤解の 「線」 |

| 12.09.05 | ハチクマの渡り 衛星追跡をリアルタイムで公開 |

| 11.11.03 | タカ類・ハヤブサ類 渡りの魅力 |

| 11.10.30 | タカ類・ハヤブサ類の渡り 期間の区分け |

| 11.10.15 | なぜ フライウェイを 外れるのか? |

| 10.10.09 | タカ類・ハヤブサ類の渡りを彩る 小鳥たち |

| 10.09.25 | 渡りの満足度は 「数」だけじゃない |

| 10.05.02 | Raptors In Israel |

| 05.11.20 | 初冬のタカ渡り |

| 04.09.25 | タカ類・ハヤブサ類の渡り あれこれ |

| 04.09.24 | 愛知県瀬戸市定光寺におけるタカ類・ハヤブサ類の渡り 2003年 |

| 03.09.07 | 秋の渡り 定光寺野外活動センターにて |

| 00.10.31 | タカ類・ハヤブサ類の渡り インターネット情報 |

| 98.12.13 | 1998年秋のタカ類・ハヤブサ類の渡り |

| 97.11.29 | 1997年秋のタカ類・ハヤブサ類の渡り |

タカの渡り観察で、タカの動きを川の流れに例えて、上流・下流という言い方をすることがあります。川の水が流れるように、上流で流れたタカは下流に流れてきます。秋の渡りの時期になると、多くの人が上流で渡った数を気にしだします。しかし、タカの渡りにおいては、その川らしきものがおぼろげにあるように見えるものの、大地が削られて溝になっている勾配のある川に水が流れるようにほぼ定常的に同じところをタカが流れていくというルートは多く存在しません。ほぼ決まったルート(太いルート)であっても、日によってはまったく違ったコースを通ることがあります。もちろん小さな変化はいっぱいあります。

あまり具体例を挙げると良くないかもしれませんが、一般的な傾向として書くと、静岡県のある地点でたくさんのサシバの渡りが観察されると、その日の夕方、あるいは翌日、伊良湖岬でたくさんのサシバが見られることがあります。また、長野県白樺峠でたくさんカウントされた日の翌日(あるいは当日の夕方)、岐阜市金華山でタカの数が増える日があります。これはあくまでそういう傾向がある、そういうことがあるということであって、期待される地点で必ず大きな群れが確実に見られるというわけではありません。

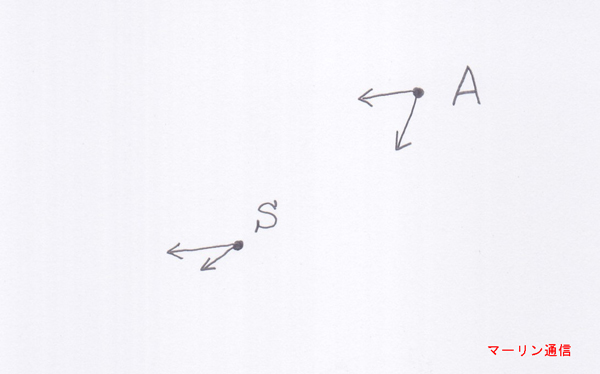

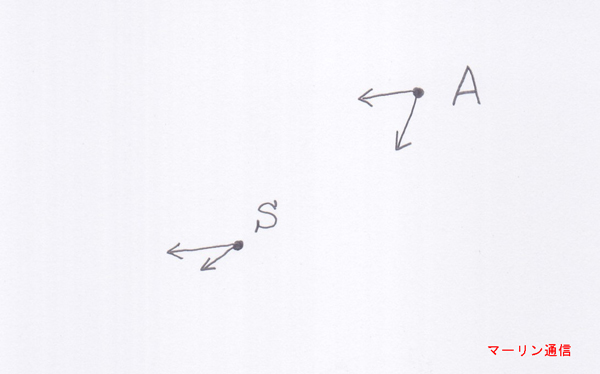

下の図のように、観察地点をS点、「上流」と言われている、またはあなたがそう思っている地点をA点とし、これらの地点での主な飛去方向が矢印のようだとします。

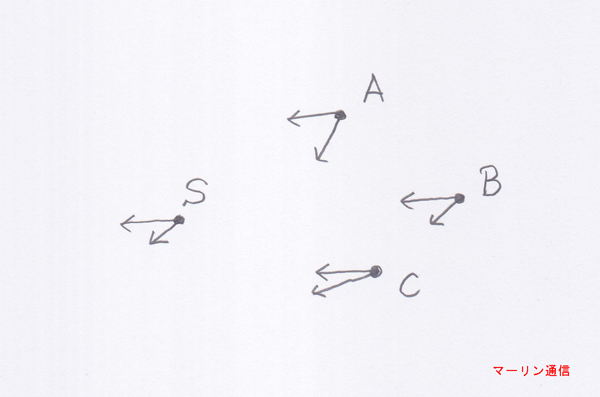

A地点で矢印のほうへたくさん飛べば、S地点でも、それなりの数が飛ぶことは予想されます。実際、A地点を通ったタカがほぼすべてS地点を通るということはありうることでしょう。しかし、A地点でたくさんのタカが渡っていったということは、その近くのB,C地点(下の図)でもそれなりの数のタカが渡ります。実際に渡りの条件の良い日は随所でそれなりの数の渡りが見られますので、S地点で見られたタカはみんなA地点から来たはずだと単純に考えるのはおかしいでしょう。

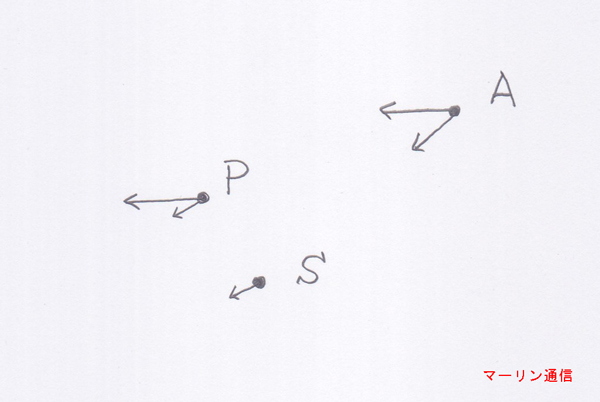

一方、A地点を渡ったたくさんのサシバがS地点を通らずに近くのP地点を大挙して飛ぶということもあります(下の図)。これは何度も経験しました。上流と思われるA地点で昨日4,000羽のサシバが飛んだのに、「今日なぜここ(S地点)を通過しないのか、今日はまだ200羽ほどしか来ていない」と思っていた時に、10数キロ離れたP地点の人から「こちらで大量に渡っている。ゴマ粒ほどの大きさで高空を飛んでいるが今のところ2,000羽ほど渡っていった」というような連絡があったこともあります。その日の風向きと風力、天気や陽射しの強さの影響で、一番飛びやすい、渡りに適した省エネ飛行(旋回上昇と滑空を繰り返す飛行)のできるP地点のコースをサシバが選んだということでしょう。

こんなことを考えていると、今まで「S地点の上流はA地点である」と固定的に考えていた概念が、(本人が勝手にそう思っていただけであって)実はそうではなくて、もろくも崩れていくことがあります。A地点で多く飛ぶ日はサシバが渡るための条件がよいので、近くのB地点、C地点、D地点でもそれなりの数が飛んでいるだろうと考えたほうがよさそうです。日によっては、C地点からS地点にどっと流れてくる日もあると思いますし、A、B、C地点を通ったタカがみんなS地点以外へ行くこともあり得るでしょう(現にそういうことがありました)。

渡るタカの個体識別が進むと面白いです。換羽途中の若いアカハラダカが点々といくつかの地点で観察されたら、その個体のその日の上流が確定できます。大きな欠損のあるサシバやハチクマを追跡しても、その日の上流の確定ができることがあるでしょう。特徴的な個体でないとできないことなので、いつもというわけにはいきませんが、可能な限り挑戦してみる価値があります。私はこれでけっこう楽しんでいます。

一方で、ある程度の上流・下流という概念はあっても良さそうに思います。日本列島は弓状になっていて、サシバが北東から南西方向に渡ることが多いのならおおよその上流・下流という概念はあって当然でしょう。しかし、その流れは川の流れのように定常的なものではなく、その日その日で位置が変化しています。日ごとにコースが変わります。特に、直射日光の強さ、風の向きと強さなどによって、上昇気流のできやすさやできる位置、上昇気流の強さなどが違ってきますから、その日のコースに大きく影響してきます。

(地理的に広く考えると)

かなり広い範囲の「上流」で雨が降り続いていたとします。例えば白樺峠から見ると、東北地方は広い意味で「上流」でしょう。そこでかなり強い雨が止み間もなく何日も降り続いたことを想像してください。白樺峠の「上流」のあらゆる地点でサシバは何日も足止めを食らって動けなくなっています。その雨が止んだ翌日か翌々日(距離によって違いが出ます)に予想通りサシバが大挙して渡ってきたということは今までもよくありました。広い意味での上流という概念はこういう時には役立ちます。

(時間的に長いスパンで考えると)

30年前はあの岬であんなにたくさんのサシバが見られたのに、最近はなんだか少ないなと思うことがあります。その原因が何なのか(全体の渡る数の減少、渡るコースの変化、観察者の交代、観察者の視力低下、観察機材の違いなど ……)、確定することはできていませんが、10年・20年というスパンでの大きな気候の変化で風の向きや強さ、風の強い日の日数などが徐々に変化していることや自然環境の変化も関係がありそうです。大きな人工構造物も関係があるのかもしれません。

(Uploaded on 25 March 2025)

渡っていったタカが戻ってきて、再び同じコースを渡っていくということはよくあることです。例えば、3羽が渡り3羽が戻り、3羽が再び渡っていけば、3-3+3=3羽で、3羽渡ったことになります。この戻りの様子をずっと観察できる時がありますが、渡っていってしまったと思っていた個体が戻ってきていたことに気が付かないこともあります。

戻り個体は最初に渡っていったコースを全く逆に通って戻ってくるとは限らないです。一般的には戻り個体は高度が下がることが多く、同じコースを通らずに近くの山の向こう側や海の上を通って戻っていって、また仕切り直しをして観察者の頭上を最初と同じように渡っていくこともあります。そうすると3+3=6羽渡ったことになってしまいます。同じコースを戻ってこないことは強風の時に多いようで、また山間地の観察点よりも海を渡っていく観察点の方が多いように感じます。風が強い時は戻り個体の一番通りやすい自然なコースは最初渡っていったコースとは違うコースになるからと思われます。

一般的には重複して数え過ぎることが多くなります。しかし、これも普通は織り込み済みで、カウント数を見る時にそういうこともあるものだと考慮しておく必要があります。

【 例1 ノスリ 】

11月14日、海に面した渡りポイントで観察していました。ノスリやツミがまだ渡っていきます。その日、5時間で75羽のノスリが観察できました。この地点のこの時期の渡りの数としてはかなり数が多かったです。通常は海岸線を直角に海の方向へ出て行くことが多いのですが、よくよく見ているとこの日はそうでない個体が多く、海岸線に沿うように北のほうへ6~8羽の小群で渡っていくものが頻繁に見られました。最初の群れが北のほうへ行って見えなくなり、そして30分くらい経過したら、また6~8羽ぐらいが同じように東から出現して北の方へ渡っていきました。しばらくすると、また同じように数羽の群れが同じ方向から来て北に飛んでいきました。後になって考えるとすべてのノスリの個体識別写真を撮っていたら面白かったと思いますが、双眼鏡でノスリの個体差を気にはしていたものの、双眼鏡で見て派手な欠損がある個体は1個体だけでしたのでほとんどのノスリの写真は撮らず、結果的に充分な証拠はないです。

尾羽に欠損のある個体は下の画像のように中央付近の尾羽のそれぞれの先端に特徴的な欠損があります。たぶんヒナの時、尾羽が伸長するころに何らかの障害があったのではないかと推測しています。

最初にこの個体が頭上を通過した時は双眼鏡で尾羽の欠損を確認して、カメラに持ち替えようとしている間に体勢が変わって尾羽が見えなくなり、さらに数羽がぐるぐると旋回していましたので問題の個体がどれなのか見失なうような状態になってしまい、画像として証拠を残せませんでした。そして、同じ個体が2回目に現れた時に撮ったのがこの画像です。「やられたー」「騙されたー」というわけではないのですが、これだけの時間の後に、あたかも初めて渡るように通過して、それまでの間、戻りがまったく見られずかなりの時間が経過してから通過したわけですから、重複カウントも無理はないものだと思いました。カウントするということは難しいことです。ノスリに限らずサシバやハチクマでも、また、1羽であっても群れであっても同じことがあります。特に強風の日にはそういうことが多くあるように感じます(データを取ったわけではないです)。

この1羽のノスリの例だけから同一の小群が観察点の近くを大きくぐるぐると回っていたということの証明にはなりませんが、75羽のうちの一定の数(一部)は同一個体の可能性が大きいです。私の観察ノートには75羽とは記録できず「75羽(回)観察」と書きました。

この時はなんとなく変だなという「違和感」がありました。ただ、最終的には同じ群れがぐるぐるしていたのか新しい群れがたまたま同じぐらいの数で何度か渡っていったのかは、正確には判断ができませんでした。

【 例2 オオワシ 】 (2002年11月10日付けでこの通信に書いた記事とほぼ同じ文面です)

古い話で恐縮ですが、2002年11月4日、伊良湖岬でのできごとです。この日は雨がやんだ翌日で、冬型の気圧配置が強まり、立っていられないほどの強風が吹きました。寒いので車の中に入れば風で車が揺れ、外に出れば飛んでくる風に舞う砂が顔を刺しました。髪の毛、鼻の中、耳の中、目の中、皆砂だらけでした。午前中の早い内は南風が吹いており、タカ類は非常に少なく、時折ツミやノスリ、オオタカなどが渡る程度でした。しかし、途中から風向きが頻繁に変わりだしました。

オオワシが出たのも、西よりの風が吹き始めたころでした。翼の前側と尾の他に、体の後ろの方も純白でほとんど成鳥に近い年齢の個体でした。宮山の上から恋路が浜の上を通り、一回海の方へ出ていった後、風が強すぎたのか、太平洋の海上を回って日出の石門あたりへ向かい、伊良湖ビューホテルの近くから再び宮山の上空に移動し、宮山から恋路ヶ浜へという同じコースを再び通りました。この2回目は1回目よりもかなり低く飛びました。

2度目は渡りきるものと思っていましたが、しかし、やはり風が強すぎたのでしょうか、ついに渡りきれず今度は恋路が浜の上を戻って、宮山の向こうに消えてしまいました。その後渡っていったのかどうかは不明です。つまりこの日は頭上のオオワシを4回見たことになります。

一回目の通過の時に、海に出た後も双眼鏡でずっと追い続けましたが、もし追わなかったら海上をぐるっと回って戻ってくるところが見られず、2回目に渡っていくときに、別の個体が現れたと思ってしまっても、つまりこの日2羽目のオオワシが渡ったと思ってしまっても仕方がないような状況でした。

【 例3 オオタカ 】

あるネット上のサイトにオオタカ幼鳥が11月のある日、約4時間の間に5羽渡っていったと書かれていました。戻り個体はなかったのですべて別個体と思われたようです。その中に5羽の5枚の写真が載せてあり、各個体の特徴が文章で記されていましたが、この5個体のうち3個体は風切の欠損のようすと体下面の模様、特徴などから同一個体です。つまりこの4時間でオオタカ幼鳥は5羽渡ったのではなく、3羽が渡ったことになります。1羽が行って戻って、また行って、また戻ってまた行くということをしたのでしょう。戻る時の高度がよほど低かったのか高すぎたのか、観察者の後ろ側を回って戻ったのか、あるいは山の向こう側を回って戻っていき、その後観察者の頭上を通過したという状況が考えられます。

戻り個体が見えなかったら、「渡っていった個体はみな別個体に決まっている」というバイアスがかかりやすくなります。

ハイタカ属ではよくあることで、特にハイタカは渡りの時は狩りをしながらあちらへ行ったりこちらへ行ったりしながら、徐々に移動して渡って行く個体が多いので、こういう重複カウントは頻繁にありえます。とくに西行きハイタカと東行きハイタカが両方見られる地域・地点では「別個体に決まっている」というバイアスがかかりやすく、正確なカウントが難しい時があります。ハイタカに限らず、ツミでも、この例のようにオオタカでも見られます。

頭上を通過するすべての個体の写真を高精細で撮ってそれをすべて比較するということは実質的に不可能ですが、ハイタカ属やハヤブサ類のような数がそれほど多くない種については可能ですからやった方がいいだろうと思っています。私は可能な限り撮影していますが、高度が高すぎたり遠かったりして必ずしも正確に比較できるような高精細な画像が撮れないことが多く、簡単にはできません。

------------- +

熟練者が複数集まって夜明け前から日没後まで観察を続けても、タカがその地点から見えないところを通っていけば当然ながらその個体・群れは観察はできませんので、完璧に正確な数字というものはありえないと思います。毎年の数字を比較しながら全体的な傾向や変化、変動を見ていくことになると思います。また観察者の視力にも関係があって、例えば「今日は視力の良い若者が助っ人でカウントを手伝ってくれたおかげで、おそらく一人で見ている時よりも2~3倍のタカをカウントできた」という記述もあるほどですので、数はあくまでも一つの目安あるいは傾向という見方をした方がよいのかもしれません。

難しい細かな話を書いてしまいましたが、比較的個体数の少ない種においては、個体識別にチャレンジしてみると興味深いことが見えてくることがあります。

( 次回 (2)は、渡り以外の時の個体の重複カウントについて書きます )

(Uploaded on 10 December 2023)

私はサシバの群れが出ると暗色型がその中に混じっていないか集中してしまいます。群れが順光で見られ、青空バックで、しかも距離が近いとなれば双眼鏡で見ていても簡単に見つけられますが、高度が高すぎたり、曇っていたり、逆光だったり、真横からしか見られなかったりすると結構判断しづらいことがあります。50羽とか100羽の群れが出て旋回しだしたら、その中から1羽の暗色型を探すのは思いのほか大変ですが、いつでも探すことに集中してしまいます。

ツミくらいの大きさのタカが飛ぶと、私はひょっとしてアカハラダカではないかと思い、シルエットや下面の模様に注目します。真下から見られればそのシルエットは明らかに異なりますから識別は簡単ですが、遠かったり真横からだとシルエットさえも分かりにくい時があります。一日で数十羽のツミが飛ぶ日もありますので、その一羽一羽をチェックするのは容易ではなく、小さなタカだけによけい骨が折れます。ましてや上空高く飛んだり、低くても真横からしか見られなかったり、あるいは明るい雲バッグのために模様が真っ黒に潰れてしまったりすると翼下面の模様は全く見えなくなってしまいます。風の強い日などはツミでも翼先が普段以上にとがってしまい、アカハラダカの翼先のように見えてしまうことがあるので正確には判断できない時があります。

アカハラダカはシルエットがツミとは大きく異なりサシバに似ていますが、これが使えるのは条件がよい時だけです。上空高いところをサシバの群れが飛んでいる時に、やや低くアカハラダカ幼鳥が一羽飛ぶと、紛らわしいです。成鳥なら白と黒のコントラストで何も迷いませんが、幼鳥の場合は、結構判断しづらいときがあります。

10月になるとノスリが増えてきますが、その中にケアシノスリが混ざっていないか、あるいは群れの脇にケアシノスリがいないか探すことになります。ケアシノスリは幼鳥でも白っぽくてコントラストがくっきりしているので、ノスリがたくさんいても容易に発見できますが、やはり観察する角度が悪かったり、高度が高すぎたり、逆光だったり、雲バッグだったりすると簡単には判断できない時があります。また日本では渡るノスリは多くて1群で60羽ほどのことが多いですが、同時に旋回上昇を始めると、動き回るタカたちの中から探すのは大変です。もっとも、多くの場合ケアシノスリはノスリの群れからは少し離れたところ、あるいは単独で飛びますので、大きな群れの中には居ないだろうということはある程度分かりますが。

チゴハヤブサが飛ぶとひょっとしてこれはアカアシチョウゲンボウではないかと思って、じっくりと見ます。「アカアシチョウゲンボウはチョウゲンボウとどう違いますか」とよく質問されますが、チョウゲンボウには似ていなくて、チゴハヤブサに似ています。でも私がチゴハヤブサをよく観察している地点では、たいていスピードを出して一気に高速通過して行ってしまいます。この地点では頭上で昆虫を捕らえたりすることは滅多にないので観察できる時間がほんの一瞬だけになり、判断がしづらいことが多いです。

渡りの時には、他にもチュウヒやハイイロチュウヒが飛んだり、コチョウゲンボウが稀に飛んだりしますのでいつでも気が抜けません。

さてここで今日のタイトルです。「幸せなタカ渡り観察」と書きました。渡りを見に行った日はいつでも、毎日アカハラダカやサシバ暗色型、ケアシノスリ、アカアシチョウゲンボウ、コチョウゲンボウを探すために肉眼では見えないほど小さなタカまでも一羽一羽を徹底的に見てチェックしていくので、かなり疲れます。帰るころにはどっと疲れが出てきます。充実感がありますので空しい気持ちにはなりませんが、「もっと気楽にのんびりと、ぼんやりと見ればいいのに … …」と思うことがあります。でも、そのおかげで、めったに現れないサシバ暗色型やアカハラダカをけっこういろんな観察地点で見ています。多くのやや珍しい個体が各地で見過ごされているだけで、実際はけっこう多く(と言ってもそんなに多くはないですが)渡っているかもしれないことが分かってきました。小さいものを注視することはけっこう疲れることですが、ぼんやりと見て成果なく帰っていくよりはいいのかなという気持ちです。

私は若いころから視力2.0(以上)で60歳代後半でもまだ1.5はあって、水晶体や硝子体にゆがみや濁りがなくて、飛蚊症などもなかったので、誰よりも早く、遠くて高くを飛ぶ小さなタカを見つける自信があり、結局こういうことになってしまいました。「あんたはマサイ族か?」としばしば言われたことがありますが、思うに、私はテレビを見る時間が他の人と比べて極端に少なかっただけのことで、特別なことは何もしていません。

----------- +

アカハラダカなどの愛知県では数少ない鷹隼類を徹底的に疲れるほど探しまくる。(今日のタイトルに戻りますが)いつもかなり疲れるものの、しばしばすごく幸せを感じることができるので、疲れを我慢して幸せをとるか、安易に流されて虚しく帰るか、どちらがいいのでしょう。タカをゆっくりと見ていられるのはトラブルや悩み・苦しみがない時、平和な時だけで、体調が悪かったり、何か心配なことでもあったら、なかなかタカなどを悠長に見ていられなくなります。戦時下でもきっとそうでしょう。ですから、まぁいくら疲れても、充実感が感じられるように一生懸命見たほうがよいのかもしれません。ただし、執着だけはないことが望ましいです。

(Uploaded on 25 November 2023)

1972年(昭和47年)10月8日に緒方清人(きよと)さん(当時21歳)によって伊良湖岬のタカ渡りが発見されてから、昨秋で50周年を迎えました。特にこれといった行事やシンポジウムなどは開かれず、静かに51回目の秋が過ぎていきました。1980年代から1990年代は大型観光バスを仕立てて伊良湖岬に来られる人が多く、自家用車も多くて恋路が浜駐車場は完全に満杯で、国道から駐車場に入る接続道路の両側にまで車が停まり、その混雑ぶりというものは異常なほどでした。恋路が浜駐車場には大きな三脚が林立し、大げさな言い方ではなくほんとうに立つ場所がないほどでした。

今は、そのころと違って「全国のどこでもタカは渡る」という認識が一般的になってきていて、伊良湖岬だけがタカ渡りのすべてであると考える人は少なくなりました。伊良湖岬は近隣の他所よりも渡るタカの数が多い、行けば何かしらのトピックは必ず見られる、風光明媚な景勝地で雰囲気の良い渡りが見られるということは変わらないものの、観察ポイントが全国に分散したことと、伊良湖を訪れる人が少なくなったこともあって、昨年が発見から50年ということをご存じなかった人がほとんどだったようです。

「10年ひと昔」と言われていましたが、最近ではドッグイヤーとかで「7年でひと昔」、あるいは「5年でひと昔」と言われますから、この50年間でどれだけ世の中が変わったのでしょうか。鳥の見方も、見る人のものの考え方も、カメラマンの増加も、観察・撮影機材の高性能化も、その変わりぶりにただ驚くばかりです。

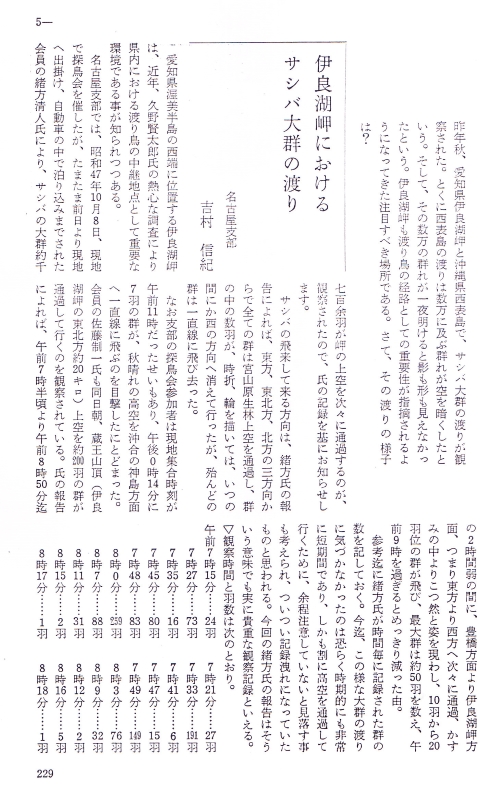

今からちょうど50年前、日本野鳥の会の機関紙「野鳥」第320号(1973年 5月号)の5~6ページに、名古屋支部(当時、現愛知県支部)会員の吉村信紀(のぶき)さん(当時38歳)が速報のような形で以下のような文章を書いています。私は古い「野鳥」誌はかなり処分してしまいましたが、これは記念碑的な文章で、今も大事にずっと保存しています。ご覧ください。

緒方さんと私がまだかなり若かった頃のある初夏の一日、上記報告者の吉村さんと3人だけで、愛知県にある段戸山裏谷(だんとさんうらだに)原生林を歩いたことがあります。朝は夜明けごろに歩き始め、午後3時ころまで10時間以上歩き続けました。最近は野鳥カメラマンが各所でコマドリやコルリに餌付けし集団で撮影していて、昔とは雰囲気が様変わりしていますが、この日は日曜日なのにカメラマンには一人も会うことがなく、鳥見の人も確か一人もいなかったように記憶しています。私はその頃からすでにタカばかり見ていましたが、緒方さんは野鳥だけでなく昆虫やクモ類、その他の節足動物まで何から何まで興味を持って観察されていたので、刺激を受けることがこの上なく多くありました。一緒に歩いていて、「今日はまだタカが一羽も出ていませんが、すみませんね」と何度も私のことを気遣ってくださいました。深い原生林の中に入ってしまうとタカに出会うことが少なくなるのは当たり前です。緒方さんは私よりたった一歳年上というだけの年齢差なのですが、一日一緒に歩いていて「人間はこういうふうに何事にも一生懸命に取り組んで、しかも謙虚で、人に対して温かく接しなければいけないな」としみじみ感じ入りました。

緒方さんとメールのやり取りをしていた時期がありました。私が座右の銘として「常に今が始まり」としていたことに対して、緒方さんは「明日死ぬかのように生きなさい 永遠に生きるかのように学びなさい」という「インド独立の父」と称されるマハトマ・ガンジーの言葉を贈ってくださいました。「明日も生きているという保証はどこにもないのだから今日こそ努め励むべき」というフレーズのある「日日是好日」経というお経の一節を私は思い出し、ほんとうにお経に書いてあるとおりだなぁと思いました。

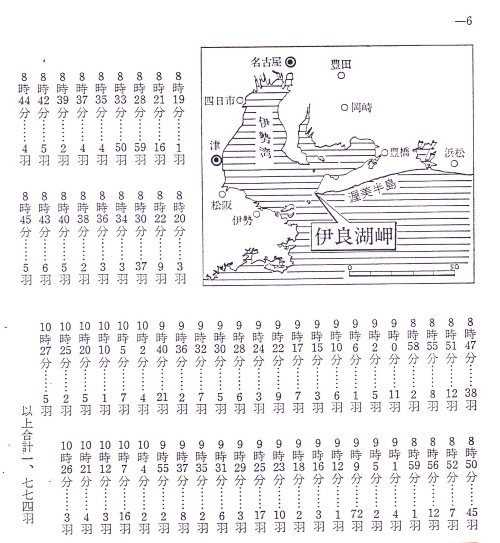

緒方さんはその後も野鳥を観察されていましたが、クモ類の研究がメインになり、2018年8月には東海大学出版部から730ページの大きなクモ図鑑「日本産クモ類生態図鑑 自然史と多様性」を出版されました。その年の9月に開かれた出版記念パーティーに出席しました。「これだけ有名な人で、立派な仕事をしていながら、どうしてこんなに謙虚なんだろう」と思わせるほどに、優れた人柄に改めて接することができました。この図鑑はかなり専門的で、税込み 38,500円です。残部は少ないそうですが、まだ、所によっては在庫があるようです。

速報を書かれた吉村信紀さんは2020年11月5日に、86歳でご逝去されました。発見者の緒方清人さんは昨年の12月31日に、71歳でご逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。

(Uploaded on 3 March 2023)

BIRDER 2021年9月号の特集は、「シーズン到来! ホークウォッチング」です。下の写真は9月号の表紙です。

BIRDER 2021年9月号 表紙

特集記事のタイトルは以下のとおりです。

・わくわく! ホークホク!「日本で会えるタカの仲間」 絵と文=ぬまがさワタリ

・頻出用語をおさらい!「識別前のウォーミングアップ」 構成=BIRDER 写真=♪鳥くん

・ポイントを絞って識別!「“部位別” 渡るタカの見分け方ガイド」 文・写真=若杉 稔

・今秋のタカの渡りは「北日本」に注目!「ホットスポットはココだ!!」

- 山本山高原 - 秋田市平和公園 取材=♪鳥くん

- 龍飛崎 文・写真=原 星一

・一度は会いたい漆黒のサシバ 「サシバ暗色型 観察ガイド」 文=若杉 稔

・タカの渡り観察グッズ 漫画=一日一種

・アカハラダカが湧き出す森(沖縄県石垣島・バンナ岳) 文・写真=♪鳥くん

・観察日和の狙い方と、はずしても楽しむ方法(伊良湖岬編) 文・写真=吉成才丈

・白樺峠、30年の歩み 文・写真=久野公啓

22~28ページの「”部位別” 渡るタカの見分け方ガイド」と34~35ページの「サシバ暗色型 観察ガイド」は、下のようなレイアウトです。「サシバ暗色型 観察ガイド」については別途サシバフォルダーに短文を書きました。

なお、著作権は(株)文一総合出版にありますので、上の画像は解像度を低くして、画像を拡大しても文字は読めないようにしてあります。

筆者が今までに BIRDER 誌に書いた文章は、下記の通りです(今も購入できるバックナンバーがあります)。

1 BIRDER 1999年11月号の P.66 「Net で GO! GO! GO!」 マーリン通信の紹介

2 BIRDER 2010年 2月号の PP.76-77 「拝啓、薮内正幸様 ♯26」

3 BIRDER 2012年 9月号特集の導入 PP.8-9 「ハヤブサとはどんな鳥か」

4 BIRDER 2012年12月号特集の導入 PP.6-7 「冬のタカ観察の魅力とは?」

5 BIRDER 2013年 9月号特集の中 PP.20-21 「ハイタカ属とはどんなタカたちか?」

6 BIRDER 2014年 9月号特集の導入 PP.4-5 「夏鳥としてのサシバとハチクマ 観察の魅力」

7 BIRDER 2014年 9月号特集の中 PP.24-25 「サシバの幼鳥は何をしに日本へ来るのか?」

8 BIRDER 2016年 2月号特集の導入 PP.18-19 「水辺のワシタカ類 その観察の魅力」

9 BIRDER 2017年 1月号特集の中 PP.30-31 「ハヤブサ類との付き合いかた ~保全の過去・現在・未来~」

10 BIRDER 2017年12月号第2特集の中 PP.35-37 「オオタカ希少種解除 なぜ祝えないのか?」

11 BIRDER 2018年10月号特集の導入 PP.16-17 「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」

12 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.22-28 「”部位別” 渡るタカの見分け方ガイド」

13 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.34-35 「サシバ暗色型 観察ガイド」

(Uploaded on 13 August 2021)

バーダー2018年10月号の特集は、「ホークウォッチング(タカの渡り観察)入門」です。下の写真は10月号の表紙です。

BIRDER 2018年10月号 表紙

特集の記事のタイトルは以下のとおりです。

・空振りしないためのタカの渡り観察の基礎知識 文・写真=若杉 稔

・最新版 秋のタカの渡り観察地ガイド

1 龍飛崎 文・写真=久野公啓

2 富津岬 文・写真=加藤恵美子

3 梅の公園・羽村市郷土博物館前 文・写真=荒井悦子

4 白樺峠 文・写真=久野公啓

5 伊良湖岬 文=渡辺幸久

6 高槻市立萩谷総合公園 文・写真=高槻ホークス萩谷調査隊

7 高茂岬・由良半島 文・写真=楠木憲一、橋越清一

8 関門海峡、火の山・高塔山 文・写真=関門タカの渡りを楽しむ会

9 烏帽子岳 文・写真=今里順一郎

10 金御岳 文・写真=中原 聡

・タカの渡り観察地、観察できる主なタカ類の詳細と個体数・種数比較ガイド 協力=タカの渡り全国ネットワーク

・ちょっと珍しいタカの渡り事例集 文・写真=先崎啓究、原 星一

・空がタカで埋めつくされる! 「今、行くべき海外のタカの渡り観察地はココだ!!」 文・写真=日比 彰、田仲謙介

・飛んでいるタカを見分けるために ~タカ飛翔識別の基本のキ~ 文・写真=伊関文隆

・標識ハチクマの観察情報の提供を! 構成=ハチクマ渡り追跡公開プロジェクト2(仮称)準備会

(関連記事)

・猛禽ファンの究極のあこがれ 「絶滅危惧種フィリピンワシの子育て」 文・写真=松村伸夫

・空を埋めつくす「怪鳥」の群れ! 「韓国南部のクロハゲワシ越冬地」

文・写真=戸塚 学 協力=梅村幸稔、キム・ドクソン、パク・ビンチョル

・English for Birding #19 「タカの渡り観察で使う言葉」 文・イラスト=東郷なりさ

・野鳥圖譜 #118 「チョウゲンボウ」 画・文=佐野裕彦

16~17ページの「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」 は、下のようなレイアウトです。

なお、著作権は(株)文一総合出版にありますので、上の画像は解像度を低くして、画像を拡大しても文字は読めないようにしてあります。

筆者が今までに BIRDER 誌に書いた文章は、下記の通りです。今も購入できるバックナンバーがあります。

1 BIRDER 1999年11月号の P.66 「Net で GO! GO! GO!」 マーリン通信の紹介

2 BIRDER 2010年 2月号の PP.76-77 「拝啓、薮内正幸様 ♯26」

3 BIRDER 2012年 9月号特集の導入 PP.8-9 「ハヤブサとはどんな鳥か」

4 BIRDER 2012年12月号特集の導入 PP.6-7 「冬のタカ観察の魅力とは?」

5 BIRDER 2013年 9月号特集の中 PP.20-21 「ハイタカ属とはどんなタカたちか?」

6 BIRDER 2014年 9月号特集の導入 PP.4-5 「夏鳥としてのサシバとハチクマ 観察の魅力」

7 BIRDER 2014年 9月号特集の中 PP.24-25 「サシバの幼鳥は何をしに日本へ来るのか?」

8 BIRDER 2016年 2月号特集の導入 PP.18-19 「水辺のワシタカ類 その観察の魅力」

9 BIRDER 2017年 1月号特集の中 PP.30-31 「ハヤブサ類との付き合いかた ~保全の過去・現在・未来~」

10 BIRDER 2017年12月号第2特集の中 PP.35-37 「オオタカ希少種解除 なぜ祝えないのか?」

11 BIRDER 2018年10月号特集の導入 PP.16-17 「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」

(Uploaded on 15 September 2018)

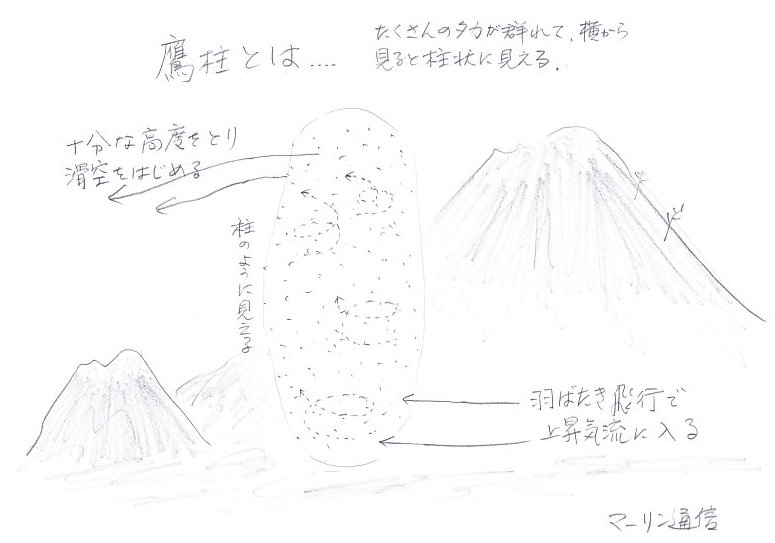

サシバ200羽ほどの群れが頭上に現れて、後に西の方へ飛去していったとします。この場合、大きな群れを見てすぐに「サシバの鷹柱だ」と表現すると正確ではない場合があります。大きな群れ=鷹柱 ではないからです。

「鷹柱」とは、あくまでもタカが旋回上昇しながら舞い上がり、一羽一羽が順次高度を上げていく過程で、それを横から見るとタカの群れが「円柱状」の筒の中にすっぽりと収まっているように見えるようすを表現した言葉です。元々はユスリカなどがつくる「蚊柱」をヒントに、タカ渡りの観察者がつくった造語です。

もちろん、必ず横から見たものでなければならないわけではないです。鷹柱が観察者の真上にできた場合には、下の方のタカは低いので大きく見え、その少し上に上がっていったタカはやや小さく見え、うんと上に上がっていったタカはさらに小さく見えること、そして万遍と広がり過ぎていないことが確認できれば、「鷹柱を形成している」と言ってもよいでしょう。鷹柱の根元に観察者がいる場合には、「これを横から見たらきっと円柱状に旋回上昇しているだろう」ということがしっかりと認識できれば「鷹柱」と言うことができます。

「鷹柱」を形成していない時は、「ものすごい数のタカの群れが頭上に来た」、「頭の上を大群が通過していった」、「大きな群れが出現した」という表現のほうが正しいでしょう。

では、鷹柱の観察例を挙げます。ある年の10月20日のことです。朝6時からタカ渡りの観察に入りましたが、雨でした。車の中でしばらく雨が上がるのを待ちました。10時過ぎに雨が上がりました。10時20分すぎ、ごく一部に青空が見られるようになり、時折日光が差し始めました。すると山のほうのどこからともなく1群で60羽ほどのノスリが低いところを羽ばたきながら現れ、ある一つの山のこちら側で旋回上昇を始め、どんどんと次々に上昇していきました。天候からしてサーマルによる上昇気流は考えにくい状況でした。海から山に向けての風が吹いていましたので、その風によって山の斜面に上昇気流ができただろうと思われます。概略は下の画のようです。一般にはここに描いたような、上の方の直径も下のほうの直径も同じというような完全な円柱ではないです。また、時間とともに若干位置がずれたり形が変わったり、上のほうがすぼまったりします。この60羽ほどのノスリは、ほぼ円柱内に収まるように、その場所だけで旋回上昇して、ある高度まで上がった後、順次滑空して岬のほうへ移動し、そして海の向こうへ渡っていきました。

その直後、20羽ほどのノスリが同じように現れてまったく同じように飛行しました。20羽だけの群れでも十分に立派な鷹柱でした。「何羽以上だと鷹柱と言ってもいいのか?」とふと思ってしまうような情景でした。1羽や2羽では鷹柱とは言いにくいでしょうが、いくつかが円柱状に上がっていけば、一ケタの数でも鷹柱らしくなることがあります。この日は、11時05分までに270羽、11時20分までに(朝からの累計で)406羽、11時40分に再び雨が降り出すまでに(朝からの累計で)462羽のノスリが渡っていきました。昼からはかなりの強風が吹き始め、タカが飛ばなくなりましたが、10:20~14:00の間に約565羽のノスリが渡っていきました。

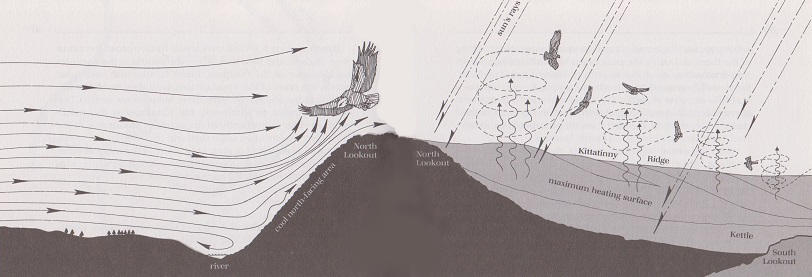

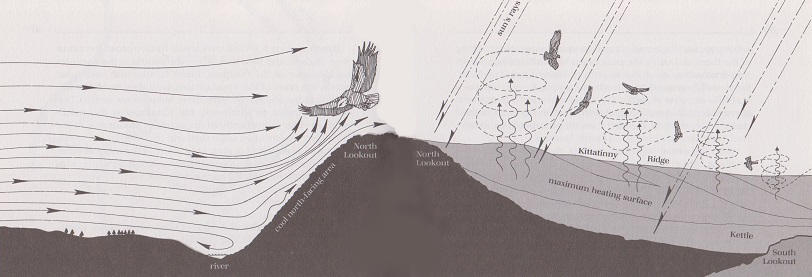

下の図は、タカ類の渡りで有名な、アメリカのホークマウンテンに関する著作の中に掲載された上昇気流の模式図です。左半分は風が山に当たってできる地形性上昇気流、右半分は太陽熱によってできる熱上昇気流(サーマル)を表しています。2014年11月1日にこのフォルダーに載せた画の再掲載です。

次に紹介するのは40年ほど前の伊良湖岬でのことです。野鳥の会に入ったばかりの私は先輩に連れられて初めて伊良湖岬へタカの渡りを見に行きました。完璧なP-canの青空の10月10日(体育の日)でした。ビューホテルの駐車場や伊良湖神社の境内、恋路ヶ浜など、あちこちを転々としながら渡りの様子を見せてもらいましたので、総数どれだけのタカが渡ったのかは分かりませんが、少なくとも4,000~5,000羽は渡ったようです(正確ではありません)。その日は、「あの山の南斜面に鷹柱!」、「あの海岸線に近いところにも鷹柱!」というように、同時に複数の鷹柱が立っているところを見ることができました。たくさんのタカが旋回上昇すると本当に「一本の柱」がくっきりと見えてきます。タカ渡りのダイナミックさが感じられます。

日本でよく鷹柱が見られるのは、タカ類ではサシバ、ハチクマ、ノスリ、アカハラダカなどでしょうか。私は11月の初旬にハイタカ7羽の鷹柱を見たこともあります。伊良湖岬先端の古山の北側の斜面でぐいぐいと上昇していきました。

「鷹の大群」と「鷹柱」は違います。上に書いたような「一本の柱」が目に焼き付くように見えると、タカの渡りらしくなります。そして、タカが見せる渡りのエネルギー、渡らずにはいられないという渡りの衝動を強く感じることができます。

(Uploaded on 5 October 2016)

コククジラやザトウクジラなど多くのクジラ類や、マグロ、カツオ、サケなど多くの魚類は、大海を大きく回遊します。アメリカ大陸のオオカバマダラや日本で見られるアサギマダラなど多くのチョウ類も長距離の渡りをします。テレビの画像にはアフリカ大陸のヌーの大移動がよく出てきます。ほ乳類も魚類も昆虫類も皆、かなりの種が大きな移動をします。あまり動かないと思われているような生物も、調べてみたら、「こんなに動いていたのか」と驚かされることがよくあります。鳥類でも、あまり移動しないと思われていたスズメやクマタカもけっこう動いています。

今まで住んでいた地域で食料がなくなってしまったから急いで移動するとか、急に寒くなってきて生きていられないのであわてて移動するというのではなく、食料となる動物や植物がいなくなってしまう前、あるいは気温が下がってしまう前に、つまり移動するための直接的な切迫したきっかけが訪れる前に移動しています。DNAに刻まれた本能のなせる行動でしょう。ここでは、タカ類の渡りについて直接的なきっかけを述べます。

まずはサシバの話からです。日本に住むサシバは9月中旬から10月初旬にかけて一斉に南へ渡っていきます。冬になってしまうと主な獲物であるカエルやトカゲ・ヘビなどの両生類やは虫類の多くが冬眠して、いなくなってしまいます。代わりに小鳥類を捕って食べるということも考えられますが、小鳥類を捕らえるには相当高度な身体能力が必要で、どんなタカにでもできることではありません。もし南方へ渡っていかなかったら食べるものがなくなり、飢えて死んでしまいます。ですから、身の周りに食べるものがなくなってしまう前に、冬でも獲物が豊富な南方へと渡っていきます。食料がなくなってからしかたなく渡っていては命の保障がありませんので、食料がなくなる前に誰に教えてもらうでもなく、南へ渡っていきます。ハイタカ属のアカハラダカもサシバと同じような理由で、かなり早くに渡っていきます。

南方にそんなに食料がたくさんあるのなら、春、わざわざ日本に渡って来て繁殖しなくてもよいのではないかとも思われますが、日本では春、暖かくなってくるとカエルやトカゲ・ヘビなどが波状的に大量発生します。生まれたばかりで逃げる力の弱い時期の獲物が数多くたやすく捕食できるという点で、南方よりも日本のほうがはるかに子育てがしやすいのでしょう。

ハチクマも、主食は両生類やは虫類、クロスズメバチなどの昆虫類です。サシバと同じように冬場はこれらが冬眠したり成虫が死んだりして、身の周りからいなくなります。ハチクマの秋の渡りも春の渡りも、サシバとおおよそ同じような理由で行われます。サシバは日本での北限が青森県ですが(北海道でのごくわずかな生息例あり)、ハチクマは北海道まで繁殖域を広げています。北海道で繁殖するかしないかは個々の獲物の生息密度にもよるのでしょう。

ノスリの主食はネズミ等です。ネズミ類は冬場にもいますが、個体数は少なくなり、また、雪で地表が覆われて発見が難しくなります。やはり、南の地方のほうがノスリにとっては住みやすいのでしょう。

イヌワシやクマタカなどは、主にほ乳類や大形鳥類、は虫類などを捕食しています。ヘビのように冬になると個体数が0になるものもありますが、冬でもほ乳類や大形鳥類がまったくいなくなってしまうということはないので、あまり移動する必要がありません。逆に、雪の上のほうが獲物を発見しやすくなることがあります。また、雪崩のためにハンティングに適した広い空き地が森の中にできて、狩りがしやすくなるということもあります。広葉樹の葉が落ちて林内の獲物が発見しやすくなるということもあります。日本ではイヌワシの大きな渡りルートは確認されていませんが、イヌワシもクマタカもある程度の距離の移動や、幼鳥の長距離の分散移動、幼鳥や若鳥が越冬のために秋から冬にかけて移動したりすることはごく普通にあります。

一方で、コチョウゲンボウや、ハイタカ、ツミなどの主に小鳥類を捕食するハヤブサ類やタカ類はどうでしょうか。ツミは、けっこう昆虫等をたくさん食べているのでハイタカやコチョウゲンボウに比べると早い時期に渡りを開始します。コチョウゲンボウやハイタカの獲物はもっぱら小鳥類ですのでツミほどは早く日本へ渡ってきません。シベリア等に生活するヒタキ科(旧ツグミ科を含む)、ホオジロ科、アトリ科などの小鳥類が日本へ渡ってくるのに合わせて、ほぼ同じ時期に渡ってきます。シベリア方面では冬でも小鳥類が完全にいなくなってしまうわけではありませんが、群れで日本へ渡ってくる小鳥類を追って、あたかも小鳥類に付いてくるような形で渡ってきます。もちろん、昔と比べれば日本で越冬する小鳥類は大幅に少なくなってきましたが、それでも、コチョウゲンボウやハイタカはシベリア等にとどまるよりは日本に来たほうが、気温とか獲物の量の関係などで住みやすいのでしょう。

(Uploaded on 17 January 2015)

アメリカ東部のホークマウンテン サンクチュアリー( Hawk Mountain Sanctuary )が、2014年11月24日のニュースで、「11月2日、中央アメリカのパナマで、一日で 210万5,060羽 ものタカ類が渡った。これは、現時点で知られている限りでは史上最大の数になる」 と発表しました。

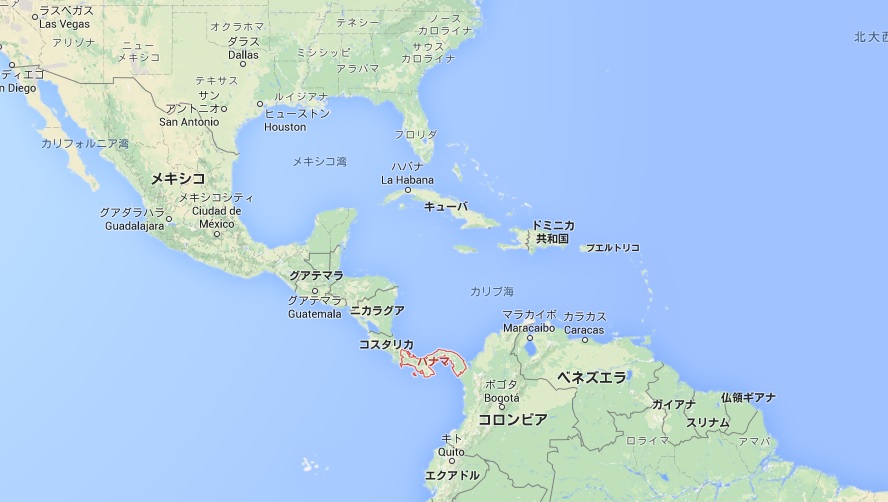

まず、下の地図を見てください。北アメリカを秋に次々と南下するタカは、自然と幅の狭い中央アメリカにやってきます。ロートで狭められるように渡りのコースが狭められて、タカ類が密集し、思わぬ数のタカが渡ることになります。さらに、条件が整えば、100万羽とか200万羽を超すという信じられないような多数のタカが一日で渡っていくことになります。

ホークマウンテン サンクチュアリー発表の2014年11月24日のニュース原文をコピーして、以下に載せます。

Largest one-day count in history

Hawk Mountain Sanctuary today reports a new record in raptor migration: the largest one-day count in history, more than 2 million soaring hawks that funneled over Panama on November 2, and the fun part is that drone technology recorded the event. View the video now:

“Ten years ago we planted a seed in Panama when Hawk Mountain and our conservation partner Panama Audubon completed the first-ever Ocean-to-Ocean migration count,” says Dr. Keith Bildstein, the Sanctuary's Sarkis Acopian Director of Conservation Science.

Bildstein explains that long-distance migrants soar south during autumn, they filter south through Central and into South America, and avoid crossing water.

“That means areas with narrow land passages can see incredible concentrations overhead, and some places such as Veracruz, Mexico, and Kekoldi, Costa Rica see more than one million raptors in one season. But never before has anyone seen more than a million in one day,” he explains. “The two million count completely demolishes any previous record.”

Hawk Mountain Sanctuary is a non-profit organization dedicated to raptor conservation, and focuses exclusively on migratory raptors. Part of their work includes providing professional training for young raptor biologists, and Bildstein is proud to report that three Hawk Mountain trainees were involved in the “Big Day” that occurred on November 2.

One of our trainees was instrumental in coordinating the first count in Panama in 2004, and this year, three trainees participated in the count, and one, Ramiro Duque, co-edited the video taken from the drone.

The migration also illustrates the importance of land conservation to protect entire species. Since the birds migrate by day, they rely upon the forests to rest, roost and feed. Rosabel Miro, the executive director of the Audubon in Panama, told news stations that it reinforces the need for legislation to protect the mangroves of the Bay of Panama.

The final tally on November 2 was 2,105,060 birds, most of them turkey vultures and Swainson's hawks and doubles the previous one-day record of almost 900,000 tallied in a single day last year. The annual hawk migration tally is held annually October 1 through November 18 on Ancon Hill, the landmark at the Pacific gateway to the Panama Canal, and is sponsored by Fundacion Natura.

Other million-raptor migration watchsites globally are few, and include Veracruz, Mexico, which sees an average 5 million raptors per year, Eliat, Isreal, Kekoldi, Costa Rica, and Batumi Georgia on the coast of the Red Sea. (November 24, 2014)

下手な翻訳ですが、訳してみました。細かなところは違っているかもしれませんが、大筋はほぼ間違いないと思います…。

歴史上最大の一日のカウント数

ホークマウンテン サンクチュアリーは、今日、タカの渡りにおける新記録を報告します。歴史上最大の一日のカウント数です。今年11月2日に200万羽以上のタカ類がパナマの上空を通り抜けたこと、そして、ドローン技術がイベントを記録したということです。まず、ビデオを見てください。 (若杉注 : 上の写真の下にアドレスがあります)

「10年前、ホークマウンテンと我々の保護パートナー、パナマ オージュボン協会が初めての海洋~海洋渡りカウント法を完成させた時、私たちはパナマに一粒の種を蒔きました」 と、Keith Bildstein 博士は言います。

博士は、「長距離の渡りをする鳥は、秋、北アメリカから南に滑空していきます。彼らはロートで狭められるように中央アメリカを通過し、南アメリカに渡ります。水面を横切ることは避けます」 と説明します。

「ということは、細く狭い地域を通過する時には、頭上で途方もない濃密なタカに遭遇することができます。そして、Veracruz (Mexico)、Kekoldi (Costa Rica) のような場所では、ワンシーズンに100万羽以上の猛禽を見ることができます。しかし、これまでここで、一日100万羽以上の記録はありませんでした。200万羽のカウントは、今までのどんな記録をも完全に覆します」 と、彼は説明します 。

ホークマウンテン サンクチュアリーは猛禽保護を主な活動とする非営利団体で、渡りをする猛禽だけに集中しています。仕事の一部には専門訓練を若い猛禽類生物学者に提供することを含みます。そして、Bildstein 博士は3人のホークマウンテン訓練生が11月2日の「 Big Day 」 に関わっていたことを誇りに思っています。

我々の訓練生の1人は、2004年のパナマでの最初のカウント立ち上げに尽力しました。そして、今年2014年、3人の訓練生がカウントに参加しました。そして、Ramiro Duque はドローンから撮影されたビデオを共同編集しました。

渡りもまた、すべての生物種を保護するために、陸地保護の重要性を示します。鳥たちは日中に渡るので、彼らは休んだり、食べたりするために森林を頼りにします。Rosabel Miro (パナマのオージュボン協会の Director)は、「それがパナマ湾のマングローブを保護するための法律の必要性を補強する」 と放送局に話しました。

11月2日の最終的な集計は、2,105,060羽でした。彼らの多くは、ヒメコンドル turkey vulture、アレチノスリ Swainson's hawk などで、昨年の記録、一日最高90万羽の約2倍です。年間のタカ渡りの集計は、Ancon Hill (パナマ運河への太平洋の出入口)で、10月1日から11月18日まで行われ、Fundacion Natura が後援しています。

猛禽類が100万羽も見られるタカ渡り観察地点は世界的にもごくわずかで、年間500万羽の猛禽が見られる Veracruz (メキシコ)や、Eliat(若杉注 : Eilatの間違いと思われる) (イスラエル)、Kekoldi (コスタリカ)と、紅海(若杉注 : 黒海の間違いと思われる)沿岸の Batumi (グルジア) くらいです。 (2014.11.24)

----------- (以上 訳) -----------

「Ocean-to-Ocean migration count」 の正確な訳は分かりませんでした。

(Uploaded on 29 November 2014)

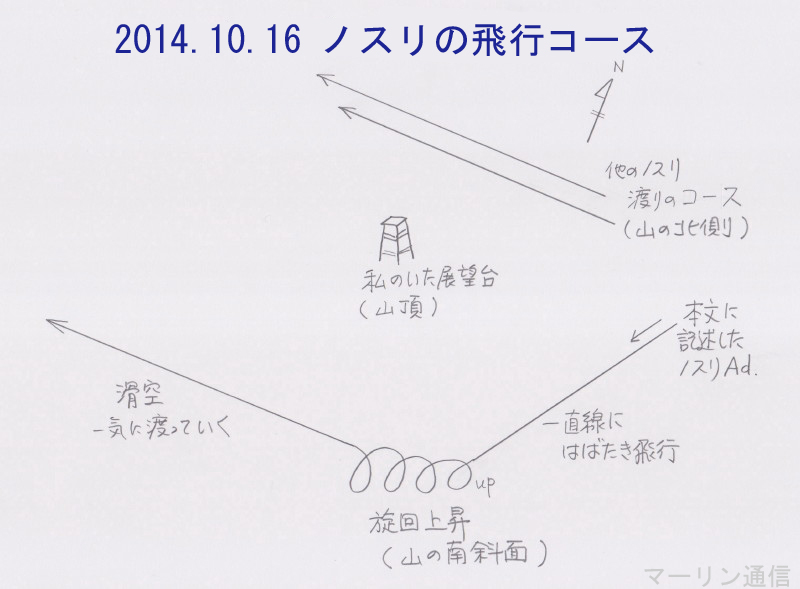

2014年10月16日、愛知県でタカ類の渡りを観察中のことです。ポツリ…、ポツリ…と時間をあけながら、ノスリが西へ渡っていきます。観察ポイントの山へ飛来するまでに、すでにかなりの高度をとっていますので、私の頭上、高いところを滑るように渡っていきます。10時11分、一羽のノスリが低い高度で南南西方向へ、一直線に羽ばたいて飛んでいきました。双眼鏡で「成鳥だな」 と見ていると、展望台のある山の南斜面上空で旋回上昇をし始めました。ほんの数回旋回しただけで、みるみるうちに高度をあげ、かなり高いところまで上がりました。そして、すぐにそれまで渡っていった他のノスリと同じ西方向へ滑空していきました。天気は快晴。北よりの風で風力は1でした。

これといった特別に珍しい行動ではないのですが、あたかもそこに上昇気流があることを知っているかのように、一直線に羽ばたいて南斜面へ行き、短時間で旋回上昇し、すぐに高度をとって滑空していく。成鳥だからこそできることであって、今年生まれの幼鳥にはこんなことはできないだろうな…と思いながら、「あのノスリは、あそこに上昇気流があることを知っていたから、羽ばたきながら一直線に飛んで行ったんだ!」 と確信しました。

人間の目には見えない上昇気流を、タカ類はどのように見つけるのでしょうか。いくつか考えてみました。

(1) トビや同種のタカ類が旋回上昇しているところを遠くから見て、上昇気流の存在に気がつく (今回はこのノスリが来る前には、何も旋回していませんでした)。

(2) トンボ類、チョウ類など、小さいけれどもその飛び方、高度の取り方を見ていて、上昇気流の存在に気がつく。私がアサギマダラを双眼鏡で見ていると、時にフワッと上昇することがあるので、タカ類もそういうところを見ているのかもしれません。ユスリカなどの群れが軽々と上へ上へと上がっていくのを見ているのかもしれません。

(3) 人間の目には見えない紫外線を見ることのできるタカ類には、上昇気流の輪郭が見えているのでしょうか (これは不正確で大胆な想像です)。

ノスリ類は上昇気流に乗って高く上ることがたいへん得意です。下の写真は今回とは別の観察ポイントで撮ったノスリ約120羽のタカ柱の一部です。400mmのレンズで撮影しましたので、全部は入りきらなかったですが、実に壮観でした。この一枚に、ノスリ23、トビ2、オオタカ2、ツミ1 が写っています。

下の図は、タカ類の渡りで有名な、アメリカのホークマウンテンに関する著作の中に掲載された上昇気流の模式図です。左半分は風が山に当たってできる地形性上昇気流、右半分は太陽熱によってできる熱上昇気流(サーマル)を表しています。 (註 : あくまでも模式図であって、実際の空気はこの図より何倍も複雑に動いているはずです)

(Uploaded on 1 November 2014)

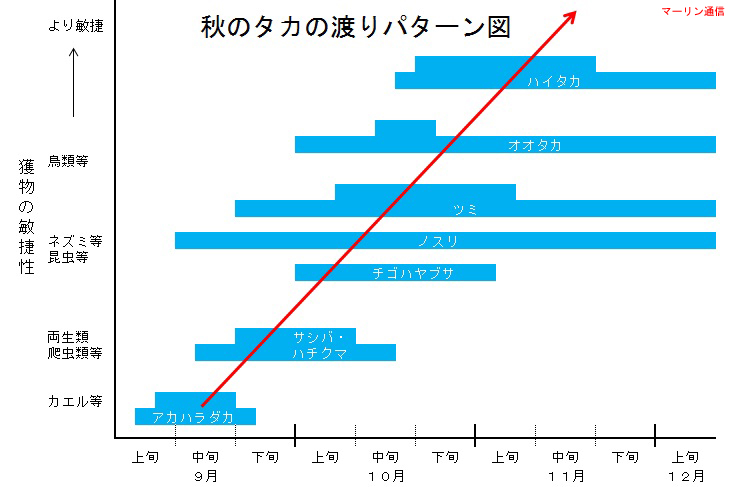

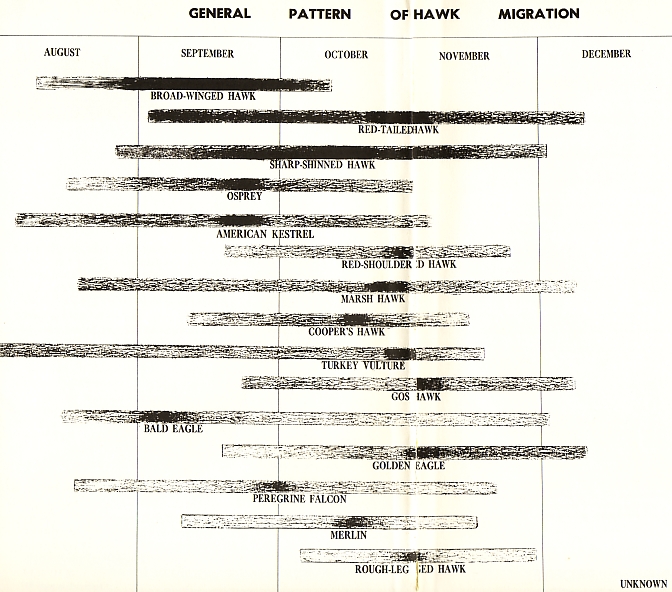

日本の秋のタカ類・ハヤブサ類の渡りのパターンは、おおよそ下の図のようになります。

ただし、

・ 日本国内でも、地域によってずれがあります。

・ 山深い地域と海に面した地域では時期に違いがあります。

・ 年によって多少渡りの時期に違いがあります。

・ その年の気象条件(台風や秋雨前線が居座るなど)によって、時期にずれがでてきます。

・ タカ類・ハヤブサ類の獲物は、私たちの想像をはるかに超えるほど多様ですので、上の表のネズミとかカエルとかは、ごく一部です。

ですから、ほんとうの概略図です。横軸に9月・10月・11月・12月と区切ってあるところは外国の、例えばアメリカの Hawk Mountain の 「General pattern of hawk migration」 と同じです。12月に入ってもツミ、ハイタカ、ノスリ等が少数渡りますが、中旬以降は私の渡りの観察頻度が少ないので略します。縦軸に獲物の種類を捕獲のしやすさや逃げるすばしこさ(敏捷さ)などから分類して区切ったところは、マーリン通信のオリジナルです。図の中の表示が始まる前の期間(左)と終わった後の期間(右)の、どちらも続く少数の渡りはカットしてあります。

この図ではっきりしてくることは、

1 アカハラダカは渡りが早い。沿海州近辺のタカと日本のタカを比較することは難があるかもしれませんが。

2 サシバ・ハチクマ等の両生類・爬虫類・昆虫が主食のタカも他のタカと比べれば、渡りが早い。

3 渡りの途中にトンボをよく食べているチゴハヤブサは、渡りがやや早い。

4 小鳥等をよく食べる(ハイタカ属の)タカは、渡りが遅い。

5 ハイタカのような、北のほうで繁殖して、小鳥を追いながら朝鮮半島を南下してくるタカ(東行ハイタカ)は、渡りが遅い。西行ハイタカもたくさん渡るが、時期は東行ハイタカとほぼ同じ。

6 ノスリはほとんどが国内での長くない距離の移動のためなのか、長期にわたって渡りが続く。主食のネズミ類の生息数の季節変化がよく分からないので何とも言えないが、関係はありそう。

こんなわけで、渡りの時期とタカ類・ハヤブサ類の食性は、偶然なのか訳があるのかは分からないのですが、大きな関係がありそうです。横軸(時期)と縦軸(獲物の敏捷さ)の間にある程度の「正の相関関係」が見られます。

(Uploaded on 1 December 2012)

HACHIKUMA Project 2012 は、期待通りの大成功を収めています。関係の皆さまのご努力に対して敬意を表し、成功をお祝いします。また、私たちに新しい楽しみを提供してくださり、感謝しています。

さて、この先、越冬中の小移動や来年の春の渡りの長距離移動などが地図上に表示されてくると思いますが、一つだけ気になることがあります。それは、地図上に表示される青・水色・オレンジ・紫の4本の「直線」です。ある程度の誤差を除いての話ですが、 表示で信頼できるものは、所々にある「点」とその「時刻」 です。つまり、「ある表示された時刻に、その地点の近く(誤差の範囲内)にハチクマがいた」ということです。逆に言えば、点と点を結んだ直線上の点は、画面上の縮尺をアジア全体に広げた時くらいしか意味をなさないということです。

点と点の間は、本来は 「曲線」 あるいは 「細かなジグザグ直線」 で結ばれています。ある雑誌の12月号にハチクマがこんな所を飛んだという地図と飛行ルート線がありますが、これは間違いです。単なる推定線よりもおかしな線です。これらの線は、ただ単に 点と点を結んでみただけ という線です。ましてや、地図を拡大表示して、あるハチクマが〇〇市役所の上空を飛んだ!、〇〇岬を渡った、〇〇峠を通過した! … などというのも、おかしな話です。

また、五島列島の福江島から南西方向へ飛んでいますが、ひょっとしたら真西へ、海上の最短距離を飛んで中国大陸に到着後に南下した可能性もあります。三角形の一辺を飛んだのではなく、二辺を(これも直線ではないでしょうが)、飛んだかもしれません。このことは、もっと短時間ごとの区切りでないとよく分かりません。

これからも、このプロジェクトを楽しみにしています。そのためにも、私たちは正しく解釈して、正しく見ていきましょう。

(Uploaded on 21 November 2012)

アメリカやヨーロッパではいくつかの先駆的な例がありますので、「日本にもあったらいいな」と思っていたプロジェクトがついに始まります。ハチクマの衛星追跡を、一般の私たちもウェブ上でリアルタイムで見られるというものです。まだ、4羽のハチクマは動いていませんが、遅くとも9月末には移動を始めるはずです。以下に、転送されてきたメールをコピーして紹介します(一部、リンク等は変更しました)。

(以下、コピー)--------------------------------------------------------------------

きょうは、みなさんに秋の鳥の渡りを楽しんでいただこうというお知らせです。

わたくしたちは長年ハチクマの衛星追跡をとおしてハチクマの渡り経路、越冬地を 解明してきました。往復2万キロのハチクマの渡り、その驚きや喜びをみなさんと分かち合おうと、公開プロジェクトとして公開します。

このプロジェクトは、衛星追跡による渡りの状況をウェブ上で一般公開し、国内外 の多くの人に見てもらうことによって、鳥の渡りや自然の仕組みについての理解を深めてもらうことが目的です。まだハチクマは装着地である青森県内、山形県内におりますが、9月中下旬からこれらの繁殖地を出発し、近畿、中国、九州各地方を経て東シナ海を渡り、中国大陸に入ったのち、南下して東南アジア方面に渡る様子をリアルタイムで Web でご覧になれます。到着時期は、11月中~下旬と予想されます。ぜひご覧下さい。

ハチクマの渡り公開プロジェクトのURLは ↓ です。

なお、お知り合いのご興味のある方にも、お知らせ頂ければ幸いです。

(以上、コピー)--------------------------------------------------------------------

公開プロジェクトの全体統括者で慶應義塾大学特任教授の樋口広芳さんをはじめ、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の皆さん、各協力団体の関係者の皆さん、ほんとうにありがとうございます。感謝です。

なお、参考までに、

① 位置にはある程度の誤差があるはずです。

② 点と点の間の移動は当然、【曲線】ですが、単純に、点と点が【直線】で結ばれます。ですから、「線の上」を移動したわけではありません。

(Uploaded on 5 September 2012)

タカ類・ハヤブサ類の渡りに魅せられる人は世界中にひじょうに多くいます。その人たちは、仮に疲れていても、お金が少ししかなくても、用事があって忙しくても、休日には見晴らしのよい山や岬の先端に立ちます。そして、タカ類・ハヤブサ類がよく渡るポイントを知っています。なぜ、タカ類・ハヤブサ類の渡りはそんなにも多くの人を惹きつけるのでしょうか。渡りの魅力は何でしょうか。いくつか頭に浮かんだことを書き留めます。

1 ふだんなかなか見ることのできないタカやハヤブサの仲間をじっくりと見ることができます。しかも、一日に10種類を超えるタカ類・ハヤブサ類を見ることもあります。そして、運のよい日には千羽から数千羽もの数のタカ類・ハヤブサ類が観察できます。渡りの時以外では、タカ類・ハヤブサ類を見ようとして山に入っても、見える種類は限られていますし、運良く見えてもチラッとしか見えないことが多いです。渡りでは、リクライニングソファーに座ってじっとしていても、そんなタカ類・ハヤブサ類が次から次へと頭上を通過していきます。

2 その日その日で、ちがうドラマがあります。思いもかけないタカ類・ハヤブサ類や小鳥の群れが現れたり、観察者の近く5メートルほどをタカが通過したりすることもあります。目の前にくり広げられるのは一つのドラマ。比べてはなんですが、テレビや映画よりも数段おもしろいです。

3 さまざまな個体差が本のページをめくるように観察できます。オスとメス。成鳥と幼鳥。濃色の型と中間の型と淡色の型。茶色型と白色型。赤茶けた体色の個体。ツミそっくりなハイタカ。ノスリも黒色の濃いものから、こげ茶色、、茶色、バフ色、白っぽい色、そして純白に近いものまで…みな違いがあります。体色変化の激しいことで有名なハチクマに限らず、どの種のタカもみな大きな個体差があります。この違いを見分けるのも楽しみの一つです。

4 何か不思議な、渡りのエネルギーを感じます。タカが何かに惹かれているような衝動というか力というか、そういうようなものを感じます。目の前であるいは頭上で、上昇気流に乗って旋回しながらどんどん上にあがっていき、ある瞬間、急に西へ向かってスーッと流れていくような典型的なパターンが見られますが、これも魅力です。

5 秋は「行ってらっしゃい」という感じ。春は「お帰りなさい」という感じです。日本で繁殖していない、ただの「通過個体」や「通過種」もいますので、そう単純ではないのですが、こういう気持ちが自然と湧いてきます。

6 分からないことが多いことも魅力でしょうか。今見たタカ類・ハヤブサ類が、どこから来てどこへ行くのかさえ分からないことが多いのです。愛知県を相当数渡っていくノスリは、いったいどこでストップするのでしょうか。東向きに渡っていくハイタカはどの程度まで東進してどこでストップするのでしょうか。関東地方までは確認できていますが、さらに東北地方や北海道まで移動しているのでしょうか。観察する人の数が大幅に増えたことと人工衛星を使った追跡などの調査が実施されるようになって、昔と比べればうんといろいろなことが分かってきましたが、まだまだ分からないことばかりです。だからおもしろいのでしょうね。

7 気象庁の予想天気図でしっかりと気圧配置をチェックしたつもりでいても、外れて雲が多い日があります。適度な風の吹く日になるはずが、強風であったり、まったく風がなかったり……。等高線のくぼみや高気圧の張り出しをこまかく検討しても、寒気や暖気の流れ込みがインターネットでは十分な情報が得られませんので、データ不足で、しっかりと予想できないのが現状です。

出るはずのタカ類・ハヤブサ類がまったく出なかったり少なかったりすることもよくあります。タカ類・ハヤブサ類が出ても、遠くの方を通過するばかりの日もあります。有名ポイントに行けば必ずたくさんのタカ類・ハヤブサ類が見えるというものではないということがかえって魅力なのかもしれません。

8 タカ類・ハヤブサ類が好きな人たちと会うことができます。タカ類・ハヤブサ類という興味の対象が同じだということは、その人と、考え方やものの見方、感じ方が同じ可能性が高いということでもあります。話が合うはずです。さらに、世界中で地球上で同じような人たちがたくさん観察しています。

(Uploaded on 3 November 2011)

愛知県でのタカ類・ハヤブサ類の渡りは、サシバ、ハチクマから始まって、ノスリ、ツミと続き、ハイタカ属で終盤を迎えます。この期間の区分けや呼び方を考えてみました。

1 「序盤」、「初期」、「中期・中盤」、「終盤」

序盤 … 8月末頃から9月初めにかけて、サシバやハチクマ、ノスリ、ツミがさかんに彷徨する時期があります。さまよっているだけで、ごくわずかな数しか渡っていかない時期です。この時期を「序盤」と呼んでいます。

初期 … その後の、サシバやハチクマが多く渡る時期を「初期」とします。

中期・中盤 … サシバやハチクマの渡る数がピークを過ぎて急速に減ってくる10月中旬頃から、ノスリがひじょうに目立つようになります。「今日はノスリのオンパレードだ。今日は Buteo Dayだ」という日があります。この頃はツミもけっこう多く渡っていきます。このノスリやツミが多い時期を「中期」・「中盤」とします。

終盤 … それまでほとんど姿を見せなかったハイタカが10月末頃から渡り始めますが、このころから12月初めくらいまでのハイタカ属(ハイタカ・ツミ・オオタカ)の多い時期を「終盤」とします。何月何日から何月何日までというような明快な日付は、年によって、地域によって異なりますので設定できません。「末期」とか「終期」は、なんとなくつらいニュアンスがありますので、「終盤」のほうがいいような気がします。

2 「白露の鷹渡り」 から 「師走の鷹渡り」 まで

白露(はくろ)の鷹渡り … 愛知県はアカハラダカのフライウェイから大きく離れていますので、「白露の鷹渡り」は見られませんが、愛知県の新聞でも、季節のニュースの見出しなどでこのことばが使われることがあります。暑い8月が終わり、朝夕に少しだけでも涼しさが感じられる9月初旬、「白露」は9月8日頃で、ちょうどアカハラダカの渡りがピークを迎えるころです。

寒露(かんろ)の鷹渡り … 伊良湖岬などでサシバの渡りのピークを迎えるのは10月初旬頃です。「寒露」は10月8日頃ですので、まさにぴったりですね。

初冬(しょとう)の鷹渡り … 11月7日頃の「立冬」以降のタカの渡りを、2005年の記事から、私は勝手にこう呼んでいます。サシバやハチクマのピークはとっくにすんでしまった後ですが、まだ私はタカの渡りを楽しんでいます。ちょうどこの時期はハイタカの渡りのピークに達しますので、まさにピンポイントのハイタカねらいです。他にも、ノスリやツミなどがそこそこの数で渡っていきます。チュウヒやハイイロチュウヒの渡りを見ることもあります(10月中に渡る時も、もちろんあります)。

師走(しわす)の鷹渡り … さらに、12月に入っても、ハイタカ、ツミ、ノスリ等が、少数ですが渡っている、あるいは移動しています。「渡り」ではないかもしれませんが、2008年の記事から「師走の鷹渡り」と呼んでいます。時には強風や寒さに凍えながらリクライニングのイスに座ってタカを見ています。いつのまにか、渡りのタカと居付きのタカとはほとんど区別が付かなくなります。

(Uploaded on 30 October 2011)

1990年と1997年に愛知県の伊良湖岬で、タカ類・ハヤブサ類の渡りの観察中にイスカの群れをよく見かけました。特に、1997年は11月1日までに 2,000 ~ 3,000 羽が渡っていったとのことです。2005年以降は伊良湖岬へ行く回数が減ってしまいましたので、十分なデータがありませんが、少なくとも1990年代ではこの2年間だけ、イスカをよく見かけました。イスカに限らず、キクイタダキやベニヒワ、ハギマシコなど冬に見られるこれらの鳥の数は年によって大きく異なります。愛知県の平野部(名古屋市近郊)ではまったく見ない年が多いのですが、「今年は当たり年だね」と言われるような年が時々あります。

タカ類・ハヤブサ類も、年によって、飛来数に大きな違いがあります。

ハイタカの越冬は名古屋市近郊では3~4年に一回ぐらい?の割合で個体数の多い年があります。

ケアシノスリの大量移入があったのは、2008年1月。新年早々、ケアシノスリが琵琶湖の北、湖北地方を多数渡っているという情報が入ってきました。それも数羽の話ではなく、30+羽や50+羽という群れで移動しているという話でした。この年は愛知県の干拓地でも観察することができました。私は3羽しか見ませんでしたが、愛知県K川の河口の干拓地には最大9羽が飛来した日があったとのことです。それまでも、ケアシノスリは年によって飛来数にかなりの差がありました。私は、全く見ない冬もありました。2001年度の冬と、2002年度の冬は各地で見られました。私もその年はよく見ました。それ以前の年も何年かごとに多い年があったように記憶しています。

アカハラダカを伊良湖岬で半日で23羽見たのは1998年でした。そのうちの一羽が恋路ヶ浜駐車場の脇にある民宿やおみやげ屋の裏手のクロマツの木の枝にとまったことがあります。愛知県では、松にとまるアカハラダカはなかなか見られませんので、いい経験をしました。でも、この年以外は、年に数羽が出るか出ないかといった程度ですので、私もアカハラダカは見ない年のほうが多いです。2011年秋のタカの渡りでは、各地でアカハラダカが多く観察されました。特に、伊良湖岬では多かったようです。愛知県各地の観察地(渥美半島、知多半島、三河内陸部等)を通過していった数は単純合計で、200羽近いようです。

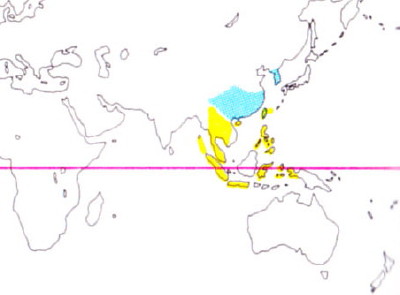

上の図から、アカハラダカはどんなルートで愛知県を通過するのでしょうか。繁殖地から北へ進み、サハリン → 北海道 → 本州と移動するのでしょうか。それとも、そんな大回りをせず、日本海横断でしょうか? この図鑑の繁殖地域の他にも繁殖している地域がきっとあるかもしれません。下の分布図は、森岡照明さんら4名著の「図鑑 日本のワシタカ類」に掲載の分布図です。上の分布図よりも、繁殖地域がぐっと広くなっています。

これからすると、大陸 → (サハリン →) 北海道 → 本州と移動するコースが少し現実味を帯びてきています。または、年月の経過とともに繁殖地域がさらに拡大あるいは移動していて、ロシアの沿海州中部・北部でも繁殖しているかもしれません。この図とは大きく変わっているのでしょうか。

愛知県を通過していく個体は大した数ではありませんので、沿海州よりもさらに北の方、あるいはサハリンでも繁殖しているのでしょうか。ひょっとして、北海道や本州でも少数が独立分布して繁殖している可能性も否定できません。こうなると、話の筋がガラッと変わってきてしまい、アカハラダカがその自然なフライウェイ( flyway 渡りの飛行ルート)を外しているわけではないことになります。

さて、渡り鳥がそのフライウェイを外したり、冬鳥が例年と違う越冬地を選択してしまうことは、どのような要因で起きるのでしょうか。

まず考えられるのが、気象状況でしょう。猛烈な台風や嵐、地吹雪、フライウェイ上における強すぎる向かい風によって物理的に渡りのコースが曲げられることがあるはずです。現に、台風の後に珍しい鳥を見かけることが時々ありますが、渡りについても風の影響は大きいでしょう。

上昇気流のできる位置がいつもと違うという要因も考えられます。以前、伊良湖岬でたまたまはるかかなたの遠州灘を双眼鏡で見た時、そこにサシバのタカ柱ができていました。次から次へと旋回しながら上へ舞い上がっては西へ流れていきました。当然、恋路ヶ浜からは発見しにくいところです。渥美半島の陸地の上空を移動し、伊良湖岬の先端から三重県へ渡るというコースから離れて、どこかから海に出て、伊良湖岬を通らずに三重県に向かったというわけです。また、恋路ヶ浜でタカが出ないので、ずっと北のほうにある伊良湖休暇村にポイントを変えて観察していた時、そこをまとまった数のタカが通過していったということもありました。こんな程度のコース変更は、毎年ごく普通にあるのでしょう。

悪天候が続いたため、渡り鳥の脳内にビルトインされている太陽コンパスが乱れてしまうことも考えられます。乱れれば、当然、渡りのコースはルートから外れてしまいます。

捕食者による影響も考えられます。ハヤブサなどが長期にわたって居付いて、渡り鳥を執拗に狙ったため、やむなく渡りのコースを変えてしまったということはよく報告されています。

冬鳥の一時的な分布変化については、食料の変化、つまり木の実の付きぐあいや捕食される小鳥の群れの位置変化なども影響しているのではないでしょうか。

(Uploaded on 15 October 2011)

俊敏さと快活さがありますので、決して暗いイメージではありませんが、日本のタカ類・ハヤブサ類は基本的にモノクロの世界のような気がします。鷹斑(たかふ)の黒色と素地の白色。この、ヤマセミのようなまだら模様・鹿の子模様が、何ともたまらなく魅力的です。単純に見える模様ですが、個性的であり、また、刺激的でもあります。日本のタカ類・ハヤブサ類の中に、しいて色をさがすとなると、足・指の黄色、虹彩の黄色や赤色、幼鳥のろう膜の黄緑色やオレンジ色、ハチクマ幼鳥のくちばしのつけ根の黄色、サシバの鉄さび色、チゴハヤブサ成鳥の下腹部の赤色、ツミなどのオス成鳥のほんのりと赤い胸などでしょうか。これらは、渡りの途中でも近ければ、地上から観察できることがあります。しかし、体のほんの一部分だけで、基本色はやはりモノクロでしょう。

そんな、水墨画のようなタカたちを彩るものは、地平線まで続く空の青、しぶきを上げる海の紺、なみなみとうねる木々の緑、そして、通過していく小鳥たちの群れが織りなす、赤・黄・紫・緑などの点々、点々。

渡る小鳥の識別は、ひじょうに難しいです。いままで、私が気がつかないうちに、頭上を次々と珍鳥たちが通っていったことでしょう。珍鳥とまではいかなくても、識別できていればおっと思うような鳥たちが、きっと渡っていったことでしょう。以下に、私のわかる範囲で記述します。

ヒヨドリの渡りはやかましいのですが、ヒヨドリなくして、小鳥の渡りは考えられないと言っていいほど、渡りには必須の鳥です。ある時、やや大きな群れが出たので、写真に撮り、拡大コピーをして数えたら、1530羽でした。こんな群れが次から次とくるので、総トータルではかなりの数になるでしょう。伊良湖岬では、年に百万羽を超すかもしれません。ヒヨドリの集団はまさにアメーバのようです。伸びたり縮んだり、そして広がったりと、一羽一羽の意思が群れ全体の形に表出されています。ハヤブサに狙われたときには、それがまた、刻一刻と瞬時に姿とスピードを変えていきます。

カケスはふらふらと飛んでいきます。配色がきれいですね。特に、コバルト色の部分が私は好きです。最近、見かけることが減ってきましたが、生息数が少なくなってきているのでしょうか。

メジロは、いつでもおしゃべりです。黄緑色やオリーブ色がかった緑色が、光にあたるときれいですね。

アマツバメ、ハリオアマツバメは、すごくさわやかです。尾にハリが見えるときは、つい、うれしくなってしまいます。でも、この2種は、いったいどちらへ渡っていくのでしょうか。西へ行くだけでなく、東へ行ったり北へ行ったりと、渡りの方向がよく分かりません。

イスカは何年かに一回しか見られませんが、印象は強烈です。20~30羽の群れで、何回か渡っていきます。オスの赤色とメスの黄色(黄緑色)が混ざりあっていて、青空バックの時はさらにきれいです。

ハギマシコの渡りは今までに数群しか見たことがありませんが、うすい赤紫色(英名は Rosy Finch だから、バラ色か)が目に焼き付いています。一度見たら、もう忘れられません。 イカルは、ヒョッヒ ヒョヒョヒーエとさえずりながら、あるいはキョッ キョッと鳴きながら渡っていくので、よく分かります。100~200羽くらいの群れで出るときや、30羽前後の群れで出るときなどいろいろです。1群の数はよく分かりません。もちろん、種ごとに群れの数が決まっているわけではありませんが、「適正な群れの大きさ」というものがあるような気がします。

大群をよく見かけたのが、ツグミ、カワラヒワ、マヒワなどです。ツグミは、ある日、伊良湖岬で、50~200羽くらいの群れが次から次へと渡り、総数7000羽程度になりました。カワラヒワは、30~50羽の群れが100回以上続き、数千羽カウントしたことがあります。これも伊良湖岬でのことですが、ある日、マヒワの20~30羽の群れが次から次へと続いたことがありました。群れを見送ったらすぐに次の群れ、また見送ったらすぐにまた次の群れというふうにとぎれることがないほどで、まるで渥美半島を一本のマヒワの群れの数珠(じゅず)が横たわって、なみなみとうねりながら動いているような、そういう印象を持ちました。

そのほかに、コムクドリ、ウソ、アトリ、ヒタキ類、ビンズイ、ツバメ類、カラ類等、書き上げたらきりがないほどです。群れではありませんが、いろいろな鳥が各地で観察されています。愛知県の海岸部に近い山では、今年、ホシガラスが何度も見られました。私は別のところで、ブッポウソウやコミミズク(ひょっとしたらトラフズク?)が渡るところを見たことがあります。アカゲラは一羽でよく見ますが、なかなかいいものですね。アリスイを見たこともあります。トケン類は、鳴かないので種名が分かりませんが、そのスタイルの良さにほれぼれします。ホオジロ類は、ほとんど私には識別できず、SP?くらいまでしか分かりません。シギ・チドリ類は、夜間に渡るそうですが、その他の水鳥や海鳥などは、何が頭上を通ってもおかしくはありません。珍しいカラスの仲間も飛ぶそうです。

小鳥の群れが現れたとき、望遠レンズを向ける人、プロミナーで観察する人、双眼鏡で見る人。どれもよいでしょう。でも、鳴き声だけが頼りの小鳥が多いように感じますので、耳は強い武器です。両手を両耳にかざすという方法もよいですよ。

1977年に始めたホークウォッチング( Only Raptors )の合間の、いわば暇つぶしだったのですが、いつしか楽しみに変わりました。写真を撮らなければ、いまだに識別できない小鳥ばかりです。識別には苦労させられますが、分からない鳥が渡っていくのもおもしろいものです。

鳥ではありませんが、アサギマダラは、じつに清涼感にあふれていますね。浅葱・浅黄(あさぎ)色[=ごく薄い藍色]に黒色と茶色のふちどりという配色は、絶妙です。たくさん飛ぶ日は次々とよく飛びますが、少ない日はほんとうに少なく、きっと、渡り鳥以上に天候や風向きなどの気象条件に大きく左右されるのでしょう。

(Uploaded on 9 October 2010)

タカ類・ハヤブサ類の渡り観察で各地に出かけます。同じところに何度も出かけることもあります。勤務の関係で、休日の、それも半分くらいしか身動きができないですので、継続的な観察や毎日の渡り観察は、不可能です。そんなわけですので、平日に、「今日は何百羽も出たよ」とか、「どこどこで、昨日は千羽近く出たそうだよ」などと聞くと、うらやましい気持ちになったりするものですが、数というものにはどんな意味があるのでしょう。

私も過去には、一日千羽を超える渡りを見たことが何回かありますが、最近は、「タカの渡り観察の満足度は数だけではない」とよく思うようになりました。たとえば上空がどんよりと曇って、低い位置にある太陽の方向を、すなわち、逆光の方向を遠く渡っていくタカ類・ハヤブサ類を見ても、細部が見にくくて、何か、実感がわいてこないのです。たしかに、「数」は出たのですが、今ひとつ、渡りのタカ類・ハヤブサ類が持つ強烈なエネルギーを体感できないときがあるのです。

① 観察地が雰囲気のいいところかどうか。しばしば観察に行っても慣れっこにならないような環境のいいところがいいですね。人の多さも影響することがあります。一人で東海自然歩道の尾根を歩いていて、ふと見上げた空をサシバが数羽、その後ろにまた数羽と渡っていった場所は、いつまでも忘れずに覚えています。有名観察地だけがいい観察ポイントとは限らないようです。

② 天気は、P-can のさわやかな青い空抜けがいいですね。曇りの日はタカの下面が黒くつぶれて、模様が見えないですね。

③ 気温。ぜいたくは言ってられないのですが、9月はほんとうに暑い日が多くあります。10月は極端に寒い朝と極端に暑い昼とが混ざり合っています。私は12月初旬までタカ類・ハヤブサ類の渡り、特にハイタカの渡り・定着の観察を続けますが、その頃になると、耐えられないほどの寒くて凍えるような日があります。でも、暑いにしても寒いにしても、気温は、しかたないですね。

④ 風が強い日はタカ類・ハヤブサ類が低く飛ぶことが多いです。あまりにも風が強すぎて、プロミナーが倒れたり、耳や鼻の穴に砂がいっぱい入るような日もありました。

風向きも大切です。北西の適度な風が一番よくて、南風や東風の時はタカが渡りにくいようです。順調にタカがでていたのに、風向きが変わったらタカが急に出なくなったなどということはしょっちゅう経験しています。

⑤ タカ類・ハヤブサ類の高さ。低い時がありますが、ただ、写真を撮る方には、あまりタカが低いと、角速度が大きくなりすぎますので、ピンぼけになることが多いので、よくないかもしれませんね。逆に、あまりにも高いところを飛んでいくタカ類・ハヤブサ類は、ゴマ粒を見ているようです。でも、タカがそこを飛びたいと思って飛んでいる、あるいは今日の気象条件だと、そこを飛ぶのが一番効率的だからそこを飛んでいると思うことが大事です。

⑥ 種類数。伊良湖の渡りで観察したタカは、ミサゴ、ハチクマ、トビ、オオワシ、オオタカ、アカハラダカ、ツミ、ハイタカ、ノスリ、サシバ、ハイイロチュウヒ、チュウヒ、ハヤブサ、チゴハヤブサ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウの16種類です。一日で何種類のタカ類・ハヤブサ類が出るかは、楽しみの目安にもなります。

⑦ 珍しいタカ類・ハヤブサ類の渡り。決して珍鳥マニアではありませんが、チュウヒやハイイロチュウヒ、アカハラダカ、コチョウゲンボウなどが出ると、うれしくなります。

⑧ タカ類・ハヤブサ類以外の鳥の渡り。ブッポウソウ、青空バックにイスカの赤と黄の群れ、ハギマシコのうす紫色の群れなど、珍しい鳥の渡りだけではなく、イカル、ウソ、アトリ、マヒワなどの普通種の大群もタカの渡りにいろどりを添えてくれるようで楽しいですね。よく出るアカゲラも私には楽しみの一つです。アサギマダラの能力にも脱帽させられます。

⑨ 渡りのエネルギー。最後になりましたが、一番書きたかったことはこれです。タカ類・ハヤブサ類の渡りのエネルギーを体感できたかどうか、これにすべてがかかってきます。タカ類・ハヤブサ類が、「渡りたくて、渡りたくて、しょうがない」というその思いを、観察者が共有できるかどうか。

近くで湧き出るように現れたタカ類・ハヤブサ類の群れが、比較的低空でらせんを描きながら上昇気流をとらえ、だんだんと高度を上げ、あるところで一直線に西方へと渡っていくという、絵に描いたような渡り。こんな時は、渡りのエネルギーを実感できることがあります。また、その種の渡りのピークを過ぎた時期、たとえば10月下旬のサシバやハチクマは思いっきり翼を羽ばたかせながら一生懸命に渡っていきます。がんばっているなという気持ちとともに、悲痛なまでの渡りのエネルギーを感じるときがあります。

タカ類・ハヤブサ類の渡りの満足度は、けっして出現した数だけでは表せないものです。

(Uploaded on 25 September 2010)

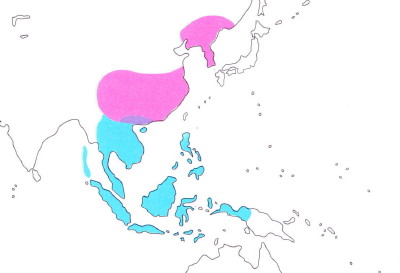

ここに一冊の本があります。「 Raptors In Israel -Passage and Wintering Populations-」というタイトルで、B5版64ページです。David Yekutiel編集、International Birdwatching Center Eilat が1991年に発行、Printed in Israel となっています。1993年にロンドンの St. Ann's Books で、12ポンド、当時1,959円で購入しました。

目次は、

1 Raptor Migration at Eilat - Spring 1988.

2 The Kefal Kassem Raptor Migration Survey, Autumns 1977-1987.

3 Soaring Bird Migration Survey in the Northern Valleys of Israel - Autumns 1988-1990.

4 A Survey of Wintering Raptors in Israel, 1987/88.

5 Where to Watch Raptors in Israel - a Guide.

です。春のタカの渡りは、イスラエル最南端のエイラト、秋のタカの渡りはテルアビブとエルサレムの中間にあるクハルカシムが紹介されていますが、これらの地点だけに限らず、かなりの場所で、多くの渡りが見られるそうです。下のガイド地図のように、観察ポイントはたくさんあるようです。

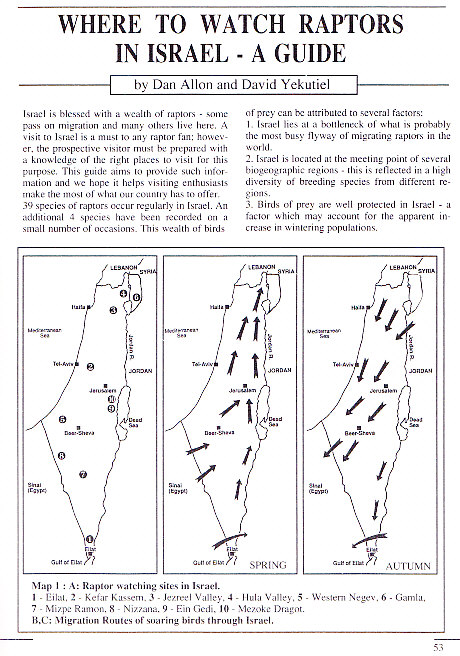

クハルカシムでは、秋に、下の表のように、ハチクマ Honey Buzzard が、多い年で、42万羽も渡るようです。次いで Lesser Spotted Eagle アシナガワシが11万羽、Levant Sparrowhawk レバントダカ(レバントハイタカ)が4万羽など、タカ目だけで、なんと合計60万羽も渡るようです。

もちろん、タカ類・ハヤブサ類以外の鳥類が渡ることは日本と同じです。コウノトリの仲間、ペリカンの仲間、おびただしい数の小鳥類は、いったい何百万羽、何千万羽渡っていくのでしょうか。小さい島国の日本でもけっこうたくさんの鳥の渡りが見られるのに、ましてや大きな大陸の世界的に有名な渡りのポイントでは、その数は、さぞかし目を見張るものがあるでしょう。ぜひ訪れてみたいです。

(Uploaded on 2 May 2010)

立冬(11月7日)以降のタカの渡りを、ここでは「初冬のタカ渡り」と言うことにします。下の表はアメリカのホークマウンテン サンクチュアリーが、1973年に出した報告書「Feathers in the Wind」 に載っている、渡りの PATTERN 表です。

日本とアメリカとは渡りの様相が当然違いますが、それでもBroad-winged Hawk(ハネビロノスリ)の渡りが9月であるのに対して、Sharp-shinned Hawk(アシボソハイタカ)は11月中旬までピークがありますし、Goshawk(オオタカ)のピークは11月初めになっています。そして、どちらも12月になってもまだ渡りあるいは移動が続いています。一般的には、日本でもハイタカ属の渡りは遅いようです。

初冬のタカ渡り 最近の記録から(立冬前も一日入っています)

場所:愛知県知多半島

●2005.11.5 午前中

ハイタカ 10

ツミ 25

ノスリ 15

ミサゴ 1

トビ 7+

※ウソ、アトリがよく渡りました。

●2005.11.13 午前中

ハイタカ 約25

ツミ 約15

オオタカ 幼2、成3+

ノスリ 8

ミサゴ 1

トビ 5+

※特にハイタカは 10:20 に5羽同時に出ました。ハイタカ1羽とオオタカ幼鳥1羽は、そのうが膨らんでいました。ウソが多く、ベニマシコが下におりて鳴きました。

●2005.11.19 午前中

ハイタカ 約7

ツミ 1

オオタカ 幼鳥1

ノスリ 約26

ミサゴ 1

ハヤブサ 幼鳥1

トビ 5+

●2005.11.26 午前中

ハイタカ 約9

ひじょうに胸が赤い♂成鳥1羽と、背中の色がかなり淡い灰色をした♂成鳥1羽(「ハイイロハイタカか!?…」と感じたほどの色のうすさでした)。

オオタカ 幼鳥2

2羽ともハシボソガラスにしつこくモビングされながら、北西方向へ一気に飛びました。

ノスリ 4

3羽は高く現れて、西方向へ飛びました。

ミサゴ 2

1羽は右P8あたりが抜けていました。

チョウゲンボウ 1

羽ばたきながら、一気に北西方向へ飛びました。

トビ 4

うち1羽は幼鳥。突っかかりあいが多く、脚と脚を絡めて垂直に降下していった2羽がいました。

(Uploaded on 20 November 2005)

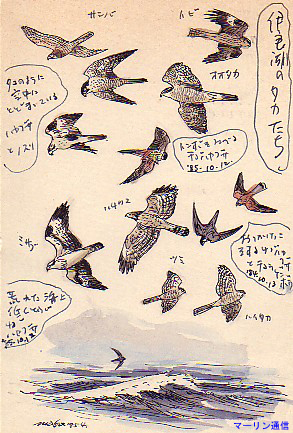

写真は、1985年4月、藪内正幸さんからいただいたはがきです。印刷ではなく、一羽一羽のタカ類・ハヤブサ類が肉筆でペン描きされ、薄い水彩絵の具で彩色されています。秋の伊良湖岬の渡りをさわやかに、躍動感に満ちて描いています。特に、下のチゴハヤブサはすばらしいですね。「マーリン通信」の表紙に拡大して使っています。

タカ類・ハヤブサ類の渡りを見ることはとても感動的で、楽しいことです。頭の中に、岬の地形全体を、日本列島の全体を、また、アジア全体を想像しながら見ると、また、違った意味で、趣があります。「木を見て森を見ず」と言われますが、その渡り版といったところでしょうか、「鷹隼類を見て、渡りを見ず」ではちょっと寂しいですね。その気で見れば、風が見えるし、上昇気流も見えてきます。自分がタカだったら、「今日はこうしたいな」、「こちらからあちらへ渡るのになぁ」という思いが自然と出てきます。

渡り全体のダイナミックさは感動的です。タカ類・ハヤブサ類が渡るというエネルギー、タカ類・ハヤブサ類の意志の力というものを、体中で感じることができます。そのためには、ほんとうは双眼鏡も望遠鏡も何も使わないのが一番です。だからというわけではありませんが、渡りの時期、私はなかなか写真を撮ることができません。というか、撮っている暇がありません。写真を撮っているとその間、タカを見ていないことになってしまいますし、この渡り全体の雰囲気を写真にどう表現していいのか、分からなくなってしまうからです(でも、時々は写真を撮っています)。

8月下旬から9月上旬(時に中旬)までのタカ類・ハヤブサ類は、姿はよく現しますが、あっちこっち動き回り、なかなか渡っていきません。ハチクマは9月になっても、背中で翼を合わせるあの独特なディスプレイフライトを行い、私の周りを旋回しました。サシバは、ピックィーと鳴きながら、渡ろうかやめようか、迷っているように見えます。

9月中旬くらいから(年によって多少前後します)は、どんどん渡るようになります。現れたかと思うと、躊躇なく渡っていくことがだんだんと多くなります。もちろん天候や、視界によって、引き返すこともありますが、「私は渡ると決めている」「みんなと一緒に渡っていく」といった感じですね。ツミが尻下がりに鳴くのもこの頃が多いような気がします。

10月中旬になると、サシバやハチクマは気の毒な状態です。みんなに遅れてしまったというような気持ちでしょうか、必死で、風向きが悪くても、天候がよくなくても、力を入れて羽ばたいて渡っていきます。

私は珍鳥マニアではありませんが、珍しいタカ類・ハヤブサ類との出会いはうれしいものです。渡りの途中に偶然見かけたチュウヒ、ハイイロチュウヒ、コチョウゲンボウは、冬場の干拓地のタカとはまったく別種のように感じます。クロサシバ、ケアシノスリ、アカハラダカ、ミナミツミ、オジロワシ、オオワシ、逆行の赤いハイタカなどは渡りに彩りを添えてくれて、どれも思い出に残るものばかりです。

秋も終わりになる頃、小鳥が大群で群れなして渡るのも楽しみの一つです。パラパラパラッと紫色に光り輝くハギマシコの群れが何群も行きます。赤と黄の混群が青空に映えるイスカの集団も、10年以上の時が経っても忘れることはありません。長生きをしていれば、これからもきっと何かいいことがあるかもしれないと、つい、錯覚してしまいます(これは煩悩だと頭では分かっていますが…)。

30年近く渡りを見てくると、時には、今飛んでいるタカがサシバであってもノスリであっても何でもいいという気持ちになることがあります。そのタカ類・ハヤブサ類が発するサインやエネルギーを私がどう受け止めるかに興味がいってしまうことがよくあるからです。まぁ、こう言いながらも、一羽一羽のタカ類・ハヤブサ類の、飛行経路や時刻、成幼、雌雄、特徴、欠損などは記録しています。

(Uploaded on 25 September 2004)

場所 愛知県瀬戸市 定光寺野外活動センター展望台

(35°15′21″N、137°04′34″E、EL:221m)

| 2003年の秋は、愛知県瀬戸市にある定光寺野外活動センターの展望台でタカの渡りを観察しました。私は勤務の関係で、ほとんど土日の9:00~13:00くらいだけの観察ですが、Gさんご夫妻(土日以外)、Yさん、私の4人で記録を取りました。まとめると以下のようになりました。 〇 トビについて 渡りの調査対象にトビを入れました。多くの観察点でトビやハヤブサを外していらっしゃるところがありますが、トビも明らかに渡っていきますので、対象にしました。ただ、今回渡っていったと思われるトビの数は7羽だけでした。本観察地点では、近づいてきた方向、帆翔しながら上昇した位置、流れるように渡っていった方向などをできる限り記録しています。渡るトビと渡らないトビは明らかに行動が違います。もっともこれは、本観察地点で渡るタカの数が少ないからできることです。たくさん渡るところではそんな余裕はないかもしれません。 〇 数について 本観察地点での観察日は19日間だけで、しかも早くても午前8時30分頃からの午前中中心なので、科学的な意味は全然ありません。調査を行うなら、期間内は連日、朝は暗いうちから夕方暗くなるまで調査しないと意味はありません。調査しない日があったり、天気が悪いからやめたとか、午前中だけの調査ではひじょうに価値が薄いです。それを承知の上での記述です。 〇 渡らなかった個体について 以下の表は渡った個体だけのデータです。飛行方向の定まらない個体や戻っていった個体は入っていません。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

メモ

〇 9月の初めは、ハチクマが展望台の近くで、独特なディスプレイ(波状飛行、背中でのパタパタ)を繰り返し、何度もよく鳴きました。

〇 トビが急降下して、ヒノキにとまっている昆虫?を捕食する行動を何度かみかけました。

〇 展望台のすぐ近くの鉄塔や避雷針用コンクリート柱にオオタカの成鳥、幼鳥が3回とまりました。

〇 東行きのハイタカ、ツミ、ノスリをいくつか見かけました。逆方向への渡り個体なのか、あちこち移動中の個体なのかは正確には不明。

〇 タカ類・ハヤブサ類は計10種観察できました。ハヤブサらしきものも見かけましたが、一瞬だったので、確認できませんでした。

〇 タカ類・ハヤブサ類以外では、ハリオアマツバメ、ヒメアマツバメ、イカル、カワラヒワ、マヒワなどの群れを見ました。

渡りの観察について

アメリカのロッキー山脈北部にあるBridger Mountainでは、秋期、イヌワシが1シーズンで1000羽以上も南へ渡っていきます。日本のイヌワシも数は少ないものの、当然ながら渡る個体がいるはずです。ぜひ、イヌワシや、クマタカ、オオワシ、オジロワシ、特徴的な個体(例えば、真っ赤なハイタカ、クロサシバ)なども積極的に公表してほしいと思います。まれなタカ類・ハヤブサ類についても、渡りに関しては、公表して何ら問題はないと考えます。できたら、雌雄や年齢、「右P5欠損」「S2両方とも換羽中」等、個体識別できるような情報があるとおもしろいですね。

(Uploaded on 24 September 2004)

今年からは、渡りの主な観察場所を瀬戸市の定光寺野外活動センターにしました。下の写真の展望台のてっぺんです。

自宅近くの観察場所として、以前は、名古屋市守山区の東谷山山頂で観察していました。30年ほど前に、山頂付近で火事が発生し、山頂付近のみがはげ山になっていましたので、結果的にタカの渡りの観察に便利でした。しかし、それから30年が経ち、さすがに樹木が伸びてきて、もう東谷山での観察はあきらめるしかなくなりました。

候補地を探しながら、労働者研修センターや、定光寺野外活動センターで何年か観察をしていましたが、今年からこの写真の展望台のてっぺんに入れていただけることになりました。

今日出たタカ類は、サシバ5、ハチクマ15、ツミ3、オオタカ幼鳥1、ミサゴ2、トビ1でした。

渡っていったか、または、西方向へ移動していったタカは、このうちのサシバ3、ハチクマ5、ツミ3、ミサゴ2 でした。

まだ、本格的な渡りの時期にはやや早いので、近くはほとんど通りませんでした。多くは肉眼では観察できず、双眼鏡で見つけ、それでも識別できないくらい小さいので、スポッティングスコープで見て、なんとか識別した程度です。そんなわけですので、ハチクマ15羽のうちの4~5羽は同じ個体を2度数えたかもしれません。8月末から9月初めは、いつもこんな状態ですが、本格的な渡りの時期になれば、こういう苦労もなくなります。

一羽のハチクマの♂成鳥が、頭上の近くを通りました。白っぽい個体で、尾羽の2本の斑が濃くて太く見えました。北から現れ、頭上を低く飛び、東へ戻っていきました。この個体とは別に、ハチクマは、1羽が例の独特のディスプレイ飛翔(背中で翼をヒラヒラとさせる飛行)をしていました。ミサゴは太陽の光を浴びて、キラキラしていました。

タカ類・ハヤブサ類以外では、アマツバメ4、ハリオアマツバメ約100、ヒメアマツバメ6、イワツバメ1、ツバメ3、他にヒヨドリ、ホオジロ、メジロ、ヤマガラ、シジュウカラ、キジバト、カワウ、ハシブトガラス、ドバト、コサギ、アオサギが観察できました。

(Uploaded on 7 September 2003)

何年も前から先駆的に、日本野鳥の会岐阜県支部研究部では金華山のタカ類・ハヤブサ類の渡りのデータを、インターネット上で毎日更新しながら公開しています。

今年度(平成12年度)は、岐阜県支部の熊崎さんのご努力と協力者の方々のご尽力のおかげで、これがさらに発展し、Hawk Migration Network of Japan(仮称 タカの渡りネットワーク)として、その日その日の全国各地のリアルタイム情報がインターネット上で試験的に公開されるようになりました。これは最もインターネットらしいインターネットの使われ方だと思います。関係者の皆さんに感謝申し上げます。アドレスは

http://www.gix.or.jp/~norik/hawknet/hawknet0.html です。

お伝えするのがかなり遅くなってしまいましたが、ぜひご覧ください。

(Uploaded on 31 October 2000)

98年の秋は、9月の中~下旬にかけてよく雨が降り続きました。内陸部のサシバ、ハチクマの渡りの時期に重なってしまいましたので、渡りのピークがかなり後ろの方へずれこみました。

10月に入ってからは晴天が続きました。伊良湖へタカの渡りを見に行くようになって20年ほどたちましたが、日曜日の一部しか観察できない我々にとってはほんとうにありがたいシーズンでした。

今秋は3回しか伊良湖へ行けませんでしたが、1回目は、アカハラダカがたくさん渡り(私は23羽のみ観察)、一羽のアカハラダカ(成鳥)が民宿の北側の木の枝にとまっているところが見えたり、サシバが3,000羽ほど飛びました。

2回目は、30~50羽の群のカワラヒワが百回以上渡り、その羽の黄色が、P-CANに晴れ渡った青空に映えて、いまだに目に焼き付いています。

3回目の11月初旬には、どんどんと、次から次へとツグミが渡っていきました。岬のほかに、ビューホテルやその他のところにも移動して観察しましたので、正確なカウント数ではありませんが、合計7,000羽ほどでした。夜明けから、どんどん渡り始め、10時過ぎまでで、ピタッと渡りがとまりました。だいたい50羽から200羽ぐらいの数の群で、次から次という感じでした。 岬でしっかり数えていたら、もっと多かったでしょうね(この日は天候がよくなかったことが影響しているかもしれません)。

去年はイスカがたくさん渡り、その結果、各地で冬場にイスカがよく観察されましたが、今年はツグミが早くから各地でよく見られることでしょう。

この日、伊良湖岬では、イカルが百数十羽の群で、合計数百羽渡りました。他には、マヒワ(比較的少ない)、カワラヒワ(大量)、ビンズイ、メジロ(大量)、ヒヨドリ、コシアカツバメ(約200)、ハクセキレイ、ハイタカ(10)、ツミ(4)、オオタカ(2)、ハヤブサ(1)、ノスリ(10)など(カッコ内の数は概数)。

他にもいろんな小鳥が渡っていくようですが、「うーん?」とうなるだけで、その種類が識別できません。

(Uploaded on 13 December 1998)

9月末に二回、水道山へ行くことができました。2日とも、タカ類は100~150羽くらいで多くは見ることができませんでした。しかし、岐阜城の近くで現れたタカの群れがどんどん近づいてくるようすは、伊良湖とは少し違った山の雰囲気です。タカ類7種(サシバ、ハチクマ、オオタカ、ツミ、ノスリ、チゴハヤブサ、トビ)、アマツバメ3種(アマツバメ、ハリオアマツバメ、ヒメアマツバメ)、ツバメ4種(ツバメ、ショウドウツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ)などが出ました。

自宅のすぐ近くということもあってよく出かけますが、今年は9月中旬の2回しか行けませんでした。出たタカの数は少なかったのですが、低く飛んだので、成幼やタイプの識別がよくできました。

1997年の目玉は何と言ってもイスカの渡りでしょう。7年前の1990年10月28日伊良湖岬で青空バックに飛ぶ赤と黄のイスカ約20羽の群れを見たことがありますが、それ以来の渡りです。10月26日は7時30分頃から20~30羽の群れが、計6群、その後9時30分過ぎから15羽、5羽が現れました。11月2日も、30羽、2羽、20羽と3群を目撃しました(識別できなかった小鳥やかなり高いところを飛んだ群れもきっとあったことでしょう)。聞くところによると、この前日までにおおよそ2,000~3,000羽が渡ったそうです。これから冬の雑木林や山でイスカを見ることが多くなるかもしれません。

10月11日は、チゴハヤブサ(幼鳥)が岬の先の松の木に1時間ほどとまっていました。繁殖地と越冬地以外では比較的珍しいです。

10月26日は朝から12時30分までに、ツミ65、ハイタカ3、オオタカ2、ミサゴ2、ハヤブサ2回、ノスリ32などが出ました。海上風警報が出るほどの強い風のため、高度10mほどの低いところを通過する個体がたくさんいました。飛行コースも、駐車場の北の3本松の東30mほどで急に北向きに向きを変え、おみやげ屋さんの並びの東あたりで西向きに変えるパターンでした。おかげで、どアップの写真をたくさん撮ることができました(しかし、役に立つ写真は2枚だけでした)。

11月2日は、朝から12時30分までにツミ120、ハイタカ10、オオタカ5、ハチクマ1(!)、ノスリ3、ハヤブサ1などが出ました。朝方は快晴だったのですが、10時30分頃曇ってきて、風が急に止んでから、ずいぶんと高く飛ぶようになりました。

(Uploaded on 29 November 1997)