「もりさか球団」

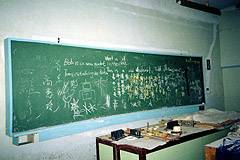

□「嘉義農林甲子園決勝戦」のノリ□廃校になった小学校の黒板の落書きは桜木花道だった

林田山営林署跡(左上)と、林田駅(右下)

大日本帝国陸地測量部昭和4年測量

五万分ノ一地形図「鳳林」より

もりさか球団指定バンケットホール、「オバサンの店」。

「オバサンの店」のオバサン、笑い顔がぷーだい(布袋)みたいだ。

林田山は今日も厚い雲に包まれている

廃校になった小学校の教室。落書きのなかには三井、清田なんてのがある。

ん、桜木花道というのもあるぞ。

Bob is a new student in the class.

This is a old school.

落書きの犯人はこいつらぢゃ。左が三井。

「豪華宿泊施設」なのだが、兵舎の様に見えてしまう。

はるさんが手招きしているので、行って見ると、おーさんは既に職員住宅の一軒に上がり込んでいた。おーさん長年のぽん友「山の健ちゃん」の家だ。歳格好もおーさんに近い「健ちゃん」は、本名を健治さんと言う。別に漢式の名前もあるのだが、「親のつけてくれた名前が」健治なのでこれも本名、ということであるようだ。

禁伐までは毎日山を飛び回って健康な生活をしていた健治さんは、営林局が引き上げると同時に林区の主任、と言うことにされてしまい、デスクワークに縛りつけられているとのこと。防災工事の設計などにも苦しめられているというので、おーさんも手伝わされたことがあるのかもしれない。それだけならまだしも、酒だけは山仕事をしていたときと同じ調子で飲んでいたら、手足がしびれてきて、医者に通風だと宣告されたのだそうだ。

健治さんは親日である。自分の名前もそうだが、森榮里とか称する現在の地名など、「政府が勝手に付けただけで、ここは断じて森榮里などではない、森坂というのがここの本名デアル。」というのが健治さんの主張だ。そのため、彼が仲間を集めて作っている地域のソフトボールチームは「森坂チーム」と言う名前なのだ、とユニフォームを二着出してきた。片方はローマ字であるが、もう片方にはなんと平仮名で「もりさか」と大書してある。殆ど「嘉義農林甲子園決勝戦」のノリなのですね。

このところ禁酒してるんだ、という健治さんであったが、「友有り遠方より来る」というわけで、「猪足食いに行こうや。」ということに合成った。車で線路際まで降りた所が森坂名物の猪足屋である。壁に片仮名で大きく「オバサンの店」と書かれている。元は小さな店だったのが、客が多すぎるので、トタン屋根を延ばし、それをベニヤで囲って客席を増やしてきた、という作りになっている。店の構えからして質実剛健の、本当においしそうな店であった。日曜日の昼時なので客がいっぱいである。御夫婦らしい二人の座ったテーブルの反対側を確保すると、すぐ後ろは線路である。隣のテーブルには健治さんの知り合いがいて、「やあ、やあ。」と挨拶を交している。 名物猪足とブランデー(ブランディーではなくブランデーと言うべき酒であった。)が出てきて、早速乾杯、猪足の醤油煮込みは実に旨い。べとべとにゅるにゅるが天下一品である。「指まで舐めたくなる美味しさ」を僭称するケンタッキーフライドチキンは恥ずべきであろう。なにせこちらはあまり美味しいので、注意しないと自分の指までかじってしまいそうなのだ。

おーさんと健治さんは乾杯を続けている。隣のテーブルの宴会が終わったのだが、多勢に無勢で、御夫婦が隣に移った。だんだん私の声も大きくなってきたので、日本語まじりに怪訝な顔をしている。健治さんの友達がグラスを持って乾杯しにくる。この人達も「もりさか球団」のメンバーか知らん。はるさんも結構飲む。

姫筍のスープが出る。これも美味しい。モツが出る。コブに縛ってちょうど串団子みたいな格好をしている。菜っ葉の炒めたのが出る。いやー、実に愉快だ。と健治さんは禁酒を一時中断してしまっている。おーさんの後ろをディーゼル機関者に曳かれた列車が轟音を立てて通り過ぎる。

鱈腹食ったので、向かいの雑貨屋にタバコを買いに出た。何とロングピースが置いてある。うーん、森坂というのは不思議なところだ。ついでに駅前までフィルムを買いに出てみた。駅前と国道沿いにぱらぱらと店屋があるくらいの田舎で看板など殆どない。駅の時間表をみると、列車は一日に8本づつしかない。フィルムを買った雑貨屋の店先には警察漢の制服を着た若い警官がのんびりと店番のおばさんと話しをしている。警官もいたって人当たりがよいのは花蓮県全体が観光で生きる、というせいも有るのだろう。「芸術祭」ということで他所から人がくるのを歓迎しているのかもしれない。とはいうものの、林田山の集落周辺にも他所からの客なんてほんのわずかで、旧住民の同窓会でうきうきした雰囲気が漂っているというところだ。 店に戻るとオバサンが昔話をしていた。「昔はねぇ、台糖の偉い人が沢山来てねえぇ、毎日ここでスキヤキパーティーをやったもんだよ。このテーブルも台糖から貰って来たんだけど、昔はもっと大きかった。2尺ぐらい大きかった。」

林田山の集落に戻って裏山に登ってみる。軽便鉄道の線路の跡には車輪が錆びたまま打ち捨ててある。廃校になった小学校がある。戸が空いているので中へ入ってみる。廃校になってしばらく経つのに、中はそれ程荒れておらず、きれいに残った黒板にはチョークで一面に落書きがしてある。三井、清田なんて日本式の名前があるぞ、と思ったら桜木花道なんてのもあった。なるほど、漫画なんですね。裏山から林田山のほうを見ると、今日も山はぶ厚い雲に覆われている。冬のあいだ雨が降り続け、それが台湾檜を育てるのだそうだ。 花蓮への帰りがけ、クライアント氏の友人が建設中のレジャー施設を見学した。花崗岩、大理石をふんだんに使った宿泊施設と、庭園が建設中である。しかし一昔前に伊豆、或いは富士箱根辺りで流行ったレジャーランドのような企画で、なんだか心配だ。これでもか、とばかり花崗岩、大理石を贅沢に使った宿泊施設ではあったが、全体の配置計画は何だか兵舎のように平屋の棟が並び、遠くから見た時には養鶏場か牛舎の様に見えた。

砂漠の開発ならいざ知らず、花蓮県に来る人は人々は施設の敷地内にかけられた投資を楽しみにしているのではなく、廻りに広がる山と海を愛でに来るのだろう。自然環境をより豊かなものとして護り、地域文化を築き上げていくような地域振興とセットにならない限り、施設型の観光開発には限界があるよう思われる。富士周辺でもそうして打ち捨てられた施設型の観光開発を散見するが、ことは米国でも同じで、オレゴン州の高速道路沿いに同じ様なうらぶれた遊園地があるのを見かけて、となりに乗っていた現地の人に「あれは何だ。」と聞いたら、"THAT'S A POOR-MAN'S DISNEY." というのがその返事であった。

林田山でも河の対岸に何やら新しい建物があった、聞けば県知事が変わるまでは産業開発でも観光開発でも、施設投入型の開発が主体だったので、これもその類のリゾート用レストハウスだとのこと、予定されていた敷地周辺整備の途中で知事が変わり、施設投入型から地域文化の振興へと方針が180度転換したのだという。日本でもバブル期に施設型の観光開発が巨大化したが、その後は順調なのだろうか。一時言われたグリーンツーリズムもその後あまり聞かれない。先進国型の観光開発までの道のりは遠そうだが、強権で森林の禁伐を断行してしまう様なところは、成り行きまかせの日本よりは身ごなしが軽い。花蓮市内の客家料理を夕食にして台北へ戻った。