相変らず、雨は止まない、海沿いにいくつもの街を抜けるが、同じように閑散としている。鉄道線路と並んでいるところもあるが、列車を見かけることはない。かっては材木輸送で賑わったであろう線路も、今はかろうじて錆びつかないでいるという具合だ。アメリカの、特に西部の田舎街は浮き沈みが日本よりも激しいようだ。ある街にはかっては貨物船が出入りしたであろう海岸沿いに、大規模な製材所の残骸が残っていた。現在は山の木を伐り尽くし、果てはウエアハウザーなどの巨大製材業者に打ちのめされて、廃虚と化している。夏の間の観光客、釣り客が訪れる人の全てはなかろうか。

途中給油し、食料を買い込んで、雨の降りしきる夕暮れの101号線をひたすら走り続ける。午後9時頃になってクースベイというところまで辿り着いた。アストリアからは234マイルだが、走り始めたのが3時過ぎだから結構な距離である。 AAAのガイドによると、モーテルもいくつかありそうなので、今夜はここまでと考えていた。道端の空室の看板に飛び込もうというわけである。橋を渡ってしばらく行くと、「クースベイ・イン」という看板が目に入ってきた。その向こうにもこれは全国チェーンである 「レッド・ライオン」の看板が見える。「地元の看板の方がいいよね。」と、一旦通り過ぎた「クースベイ・イン」に車を入れてみることにした。

思ひ出のCoosbay Inn

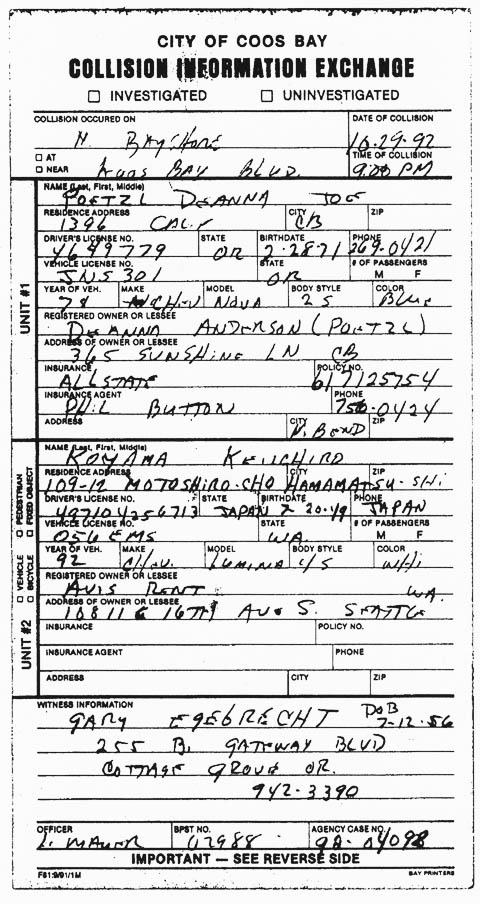

Uターンをして宿屋の前まで戻り、センターレーンと呼ばれる左折用の分離帯に乗り込んで対抗車線を確認しようとした。どうもこのときUターンのせいで1車線外側にはみ出しており、センターレーンのつもりが、走行車線の真ん中に車をとめたようだ。ぼんやりと対抗車線の車を見ていると、後方でいきなり急ブレーキの音が響き、例のアレ、ブレーキがロックして、音はなくなったものの、車体は動き続けているという静かな一瞬が過ぎ、「ぐしゃぐしゃっ」という音と共に軽い衝撃を感じ、アドレナリンがぐーっと増加した。やれ、やれ。

ブレーキをかけて外を見ると右の路肩に白い車が止っている。運転手は女性らしい。前後の車を確かめて路肩に車を移動して停める。鉄板がタイヤを削る音がする。降りてみると右後部が派手につぶれている。相手の車に駆け寄って「大丈夫ですか。」と聞いてみる。「首が・・・。」と言ったものの、相手が英語の下手な、得体の知れないアジア人らしいヲジサンだと分かるとハンドルにつっぷしてしまった。20才そこそこかなと思ってみると、後部座席にベビーシートがのせてある。ばらばらと何処からか人が集まってくる。

「警察を呼んでくれますか。」

「大丈夫、電話した。」

「医者は?」

「大丈夫?お嬢さん‥.奥さん、お医者さんはいいの?誰か呼ぶかい?ご主人?お兄さん?お兄さんを呼ぶんだね?」

ハンドルにつっぷしたままの女性は、医者は大丈夫と言う風に手を動かしている。青いランプを点滅させたパトカーがやって来る。車の中から国際免許証、パスポートを引っ張りだしておく。若い警官が女性の免許証を手にこちらにやって来る。

「これが免許証、国際免許です。それからパスポート。日本の国内免許証もここにあります。」

やれやれ、手間取りそうなことになるのかなあ。アメリカではこんなときにも弁護士とかたのむ必要があるのかしらん。

女性の兄貴らしいのがやってきた、完全に喧嘩腰である、ここでひと活躍すれば兄貴の株が上がる。という意気込みだったのが、ハンドルにつっぷしたままの妹と話しをしていたら、だんだん勢いがなくなってきて、しまいには妹を怒鳴り付けている。

女性から一通り事情聴取を住ませた警官がこちらにやってきた。

「氏名・・・、年令・・・、住所・・・、」

「アメリカの国内住所はありません・・・えー、旅行者ですから。車はレンタカーです。」

「そこのモーテルにはいろうとしたのです。 ・・・北から来て・・・、一度その先でUターンして・・・、モーテルに入ろうとして車をセンターレーンに入れて・・・、対抗車の確認をしていたらぶつかったのです。」

だんだん英語が通じなくなって行くような気がする。

「アメリカの国内住所はありません・・・えー、旅行者ですから。車はレンタカーです。」

「そこのモーテルにはいろうとしたのです。 ・・・北から来て・・・、一度その先でUターンして・・・、モーテルに入ろうとして車をセンターレーンに入れて・・・、対抗車の確認をしていたらぶつかったのです。」

「ドウスレバイインデスカ。」

「アシタケイサツニキテクダサイ。」

「ケイサツハドコデスカ。」

「コノミチヲイッテ、ナントカドオリヲミギニハイッテ、サンボンメノミチ・・イヤ、フタツメノシンゴウヲヒダリニオレタトコロノミギガワデス。チョットチズヲカイテアゲマショウ。」

「ナントカクン、ユウソウデモイイッテオシエテアゲレバ。」

「イエ、アシタノアサ、ウカガイマス、ケイサツハナンジカラヤッテイマスカ?」

「ハチジカラデス。」

「アナタクルマウゴキマスカ、レッカーヲヨンデアゲマショウカ。」

「ハイ、オネガイシマス。」

「ケイサツニクルトキニ、コノカミヲカナラズモッテキテクダサイネ。」

パトカーの無線で呼ぶとたちどころに巨大なレッカー車が現われ、中からレッカー車みたいなおやじが出てきた。

「荷物を下さなくっちゃな、え、クースベイ・インでいいのかい。」

「車はオレっちの店の裏に置いとくから、エイビスにノリンのテクサコって言っといてくれ。」

かばんからロングピースを二箱出して、おやじに上げるが余り嬉しそうな顔をしない。この際、このおやじだけが頼みの綱だ。

「河合君、5ドル札持ってない?」

と頼んで手渡した。

「どうすればいい?」

「切符もらったかい?」

「切符?さっきこの紙もらったよ」

「これなら大丈夫だ。これは切符じゃない。オレゴンじゃぶつけられたヤツより、ぶつけたヤツの方が悪いのさ。明日警察に行ってこの紙に書いてあることと同じことを言って来りゃ、それで終わりだ。」

やれ、やれ、少し安心した。エイビスの事故処理に電話をかける。

「事故を起こしたんだけど、日本語サービスに繋いでくれ。」

「ちょっとお待ちください。」

だいぶ待たされた挙げ句、

「只今日本語サービスには人が居りません、ユージーンにお繋ぎします。」

ちえっ。

「エイビスです。」

「事故。代車が欲しい。」

「只今人が居ないので、‥・今夜中に必要ですか。」

「朝でもいいけど、朝一番で頼む。」

「そちらは?」

「クースベイ。」

「ユージーンからまいりますので、9時半過ぎになりますが。」

「過ぎじゃだめっ、絶対に9時半だぞっ。」

くたびれた。河合君に聞いたらとっさのことで50ドル渡してしまったとのこと。ヲジサン遠のいかに舞い上がっていたかがよくわかる。

寝付かれない。目が覚めるとまだ暗い。雨は降るともなく降り続け、濡れたモーテルの駐車場をナトリウムランプのオレンジ色の光がむき出しに照らしている。道路端に出てみると、時折泥交じりの水を撥ね飛ばして走り過ぎるのはトレーラーばかりだ。ほとんどが丸太かチップを積んでいる。道の向こうは岸壁になっているらしい。このあたりはクースベイでも港湾業務地区で、観光客向きの場所ではないらしい。

元々クースベイは1856年に最初の製材所が出来て発達した製材の街、パルプの街だそうだ。昨夜橋を渡ってクースベイに入る前にも、山の向こうに、煌々と低い雨雲まで照らして操業するパルプエ揚が見えたのを思いだした。天然の良港で、現在もオレゴン最大の製材積み出し港だと称している。

AAAのガイドブックによればクースベイは人口15,000人、ただし日本のように町村合併をしないので、ひと塊になったとなりのノースベンド、チャールストンまで入れると40,000位だろう。

部屋に戻り、カップサラダとチーズソーセージサンドの定食を食べているとやっと7時を過ぎる。取調べはいつまで掛かるかわからないので、エイビスが来たときの用意に、メモを残し、7時45分、警察署に向かった