「研究授業の企画 今どんなテーマがよいか」

別紙で紹介しました。

別紙で紹介しました。 別紙で紹介します。

そのワークシートとスライド原稿を紹介します。

義務教育である小中学校の教師は、全員を成長させるのが仕事です。

これは全員に100点を取らせるということではありません。

全員に目をかけ、支援をし、それぞれ成長させるということです。

そのためには、まず、全員を学びの土俵に乗せること、そして学びを見える形にすることが大切です。

4 第1回教師力アップセミナー 大前 暁政先生

京都文教大学 准教授 大前 暁政

「学級づくりの筋道~学習マネジメントの方法論と実践~」

「理科の授業づくり~大切にしていること~」

当日の様子を別紙で紹介しました。

5 江南市縁の七人の戦国武将 そのⅡ(ブログより)

《 生駒 利豊 -2- 》

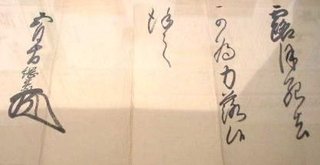

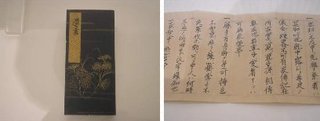

数年前に、江南市歴史民俗資料館で「生駒家文書展」が開かれました。その時の様子です。

この古文書は、尾張徳川家の徳川綱義(後の3代藩主・綱誠)が、その守役であった、生駒家6代生駒利勝に宛てたものです。次のように書いてあります。

この古文書は、尾張徳川家の徳川綱義(後の3代藩主・綱誠)が、その守役であった、生駒家6代生駒利勝に宛てたものです。次のように書いてあります。

露月死去

可為力落候

謹言

五月十日 綱義(花押)

ここでの、「露月」とは、利勝の父(5代利豊)のことです。

「可為力落候」は「力落としたるべきそうろう」と読みます。

あなたのお父さんが亡くなり、私も力を落としましたという内容のお悔やみです。

尾張徳川家の跡取りが、家臣にこのような書状を渡すことは珍しく、生駒家をいかに重視していたかがわかります。

6代生駒利勝の「遺書」です。

6代生駒利勝の「遺書」です。

1688年に書かれたもので、今で言う「家訓」に当たります。

利勝が、その子宗勝へ書いたもので、当主としての心得を示したものです。

3条に分かれている第1条を見てみましょう。

一 忠功ハ不及申ニ先祖ヲ祭ル者ハ

冥加ニ叶也、就中露月尊君ノ

儀全ク粗略不可有、家伝記在

所古実覚え置、子孫ニ相伝

専用也、若妻子ニ愛着アラハ

可為家絶事

おおよその意味です。

「忠孝は言うまでもなく、先祖を祭るのは神仏の加護を得ることができる。とりわけ、先代(5代利豊)は疎略に扱ってはいけない。生駒家の歴史について子孫に伝えるのが(当主の)勤めだ。もし先祖より妻子に愛着が偏ると、この家は絶えてしまうに違いない。」

5代利豊から見ると、利勝は外孫に当たります。

すなわち利豊は、利勝の母方の祖父。

利勝が先祖を大切にしてきたことが実によくわかります。

実物はたいへんコンパクトで、片手にすっぽり収まる大きさです。

身近な所に置いておき、すぐに見ることができるようにしていたものと思われます。

「遺書」の第2条から、利勝の人柄や、当時の武家の暮らしぶりを想像してみてください。

一 勝手方身体ヲ第一可持立、

不如意ニ無之様ニ心掛常々不

失軍役等勤メ可被申人ハ、何時

不慮ノ儀出来流牢難知也、

一家知人中ニ無御苦労ヲ掛間

敷也、惣テ借金取持加判口入

断申達シ曽テ被仕間次敷事

私の主観的、かつおおよその解釈です。(間違っているかもしれません。)

「会計担当者は健康に気をつけるように。日ごろから失うことのないように、貧窮しないように心掛けるように。軍事上の負担をすることになると、何が起こるかわからない。みんなに迷惑をかけてはいけない。借金をしたり、連帯保証人になるようなことはしてはいけない。」

当主としては、やはり家計への気遣いが感じられます。

この遺書(家訓)の巻末には、次のように書かれています。

「この3条を、年中、2ヶ月に1回は目を通して守るように。これを守らないと、先祖や父母までが不幸になる。もちろん、後の代にもおよぶので、代々に伝達するように。」

生駒家中興の祖と言われる利勝らしい言葉です。

《 生駒 親正 》

江南郷土史研究会の説明には次のように書かれていました。

大永6年(1526年)出生・丹羽郡小折村小折城(生駒屋敷)(現江南市小折町)

幼名・近正、正成、甚助、七郎左衛門、従五位下

『雅楽頭親正初代高松城主 17万石』賜う

慶長8年(1603年)78歳 逝去

この生駒親正も信長、秀吉に仕え、それ故に関ヶ原で苦悩した武将です。

1526年、美濃国の武士、生駒親重の子として生まれます。その後、父とともに織田信長に従い、稲葉山城攻め、長篠の戦いなどで活躍します。

本能寺の変後は、秀吉の家臣となり、山崎の戦、賤ヶ岳の戦に参陣し、功を挙げます

60歳にして、近江国高島郡に2万石を拝領し大名になります。その後、加増されながら、伊勢国神戸城主、播磨国赤穂、さらに讃岐国一国17万6千石と出世します。

高松城を建て、小田原城攻め、文禄の役に参陣します。

そして、三中老のひとりなります。

三中老(小年寄)とは、後の五大老・五奉行と呼ばれた側近に加え、その仲裁役のような存在でした。

生駒親正(讃岐高松17万石)、堀尾吉晴(遠江浜松12万石)、中村一氏(駿河府中14万石)の3名が任命されています。

ただ、3名が揃って活動した形跡は見あたりません。

ご存じのように、堀尾吉晴は今の大口町の生まれです。

五大老・五奉行の争いが一因になった関ヶ原の戦。どちらに付けばよいか苦悩します。

讃岐国という地理上、そして秀吉の大恩のために西軍に味方し、兵を派遣しますが自らは病気を装い本戦には参加しません。さらに子の生駒一正は東軍につかせます。

結果はもちろん東軍の勝利。生駒家は安堵されます。

高松に居城を築城し、高松市の基礎を築いた親正は、1603年、江戸開府の翌日に78歳で亡くなりました。

ちなみに、信長の室となった吉乃は、親正の娘だったという説や、兄嫁だったという説があります。

《 織田 信忠 》

江南郷土史研究会の説明には次のように書かれていました。

弘治3年(1557年)出生・丹羽郡小折村小折城(生駒屋敷)(現江南市小折町〕

幼名・奇妙丸、菅九郎、秋田城介

『従三位左近衛中将 岐阜城主』賜う

天正10年(1582年)26歳 逝去

信忠は、信雄・徳姫(見星院)同様、信長と生駒吉乃との間の子であり、信長の嫡男です。

15歳で浅井長政を攻め、その後長島一向一揆攻め、長篠の戦いに従軍します。

18歳で信長より家督を譲られ、尾張、美濃を領し岐阜城主となります。

25歳では武田勝頼を攻め、先鋒として功をあげました。

しかし、本能寺の変では、二条御所にこもって明智光秀軍と戦い、自刃しました。

歴史に「もし」は禁句と言われていますが、私はそうは思いません。いろいろな状況を総合的に考えるトレーニングができると考えています。もちろん正解はありませんが・・・

もし、信忠が二条城を脱出していたら・・・・。天才の2世の割には優秀だといわれた信忠のことです。 跡取りとして、他の家臣団に命じて光秀を討伐したでしょう。

秀吉といえども、信忠には逆らえません。

織田家とその家臣団による天下統一の可能性は高かったと思います。そして名古屋に幕府を開くのです。

などと、勝手な想像は楽しいですね。

続きは次回に・・・・