|

|

|

|---|

1 江南市民文化会館歴史講座

10月14日、江南市民文化会館で行われた歴史講座に参加しました。

講師は、YouTube「なるほど! 歴史ミステリー」でお馴染みの市橋章男先生です。

テーマは。「もう一つの天下分け目-小牧・長久手の合戦」

~史料や屏風画から紐解く戦国最大級の合戦~(別紙資料参照)

NHK「どうする家康」の脚本部から多くの質問をされる。古沢さんと話したときにも「これまでの家康のイメージをぶっ壊してもいいですか?」と聞かれ、「どうぞ、思いっきりやりなさい」と答えた。最終回の脚本も書き終わった。すごい最期!内容は言えないが・・・。

今回の大河ドラマの元になったのは、中村孝也『徳川家康公伝』

吉川弘文館の内容説明では、

徳川家康の没後350年にあたる昭和40年、日光東照宮による記念事業の一環として編纂された本格的伝記を待望の新装復刊。大正から昭和にかけて日本史学界を牽引した泰斗が、家康の性格描写と歴史的環境を描くことに注力し、全生涯を総観した。かつてない詳細な年譜と、関連史跡や文書など80点以上に及ぶ豊富な図版も収めた、家康研究に必備の書。

以下は講演の一部です。

・ NHKによく「史実と違う」と苦情が来るが、史実はわからない。一次資料でもわからない。『川角太閤記』は田中吉政に仕えた川角三郎右衛門が、秀吉と同時代の当時の武士から聞いた話をまとめた「聞書」や覚書を元にして書かれている。それでも1615年から1624年に書かれた話。今のことでも、ロシアやウクライナでは出てくる情報は違う。ましてや昔のこと、

小和田先生は、「家康はこれまで25回出てきた。今回が一番史実に近い」と言っていた。

清須会議の目的は、信長の遺領分割。秀吉の一人勝ち。

(中略)

なぜ尾張が主戦場になったのか?

秀吉は尾張支配をもくろんだ。尾張は信雄の領地だったのに、天正12年4月7日に羽柴秀吉安堵状が、4月?日に禁制が尾州飛保曼陀羅寺に出された。16年後に関ヶ原の戦いの石田三成禁制が出されたが、筆跡は同じだった。天正12年の安堵状は、三成が書いたことがわかる。

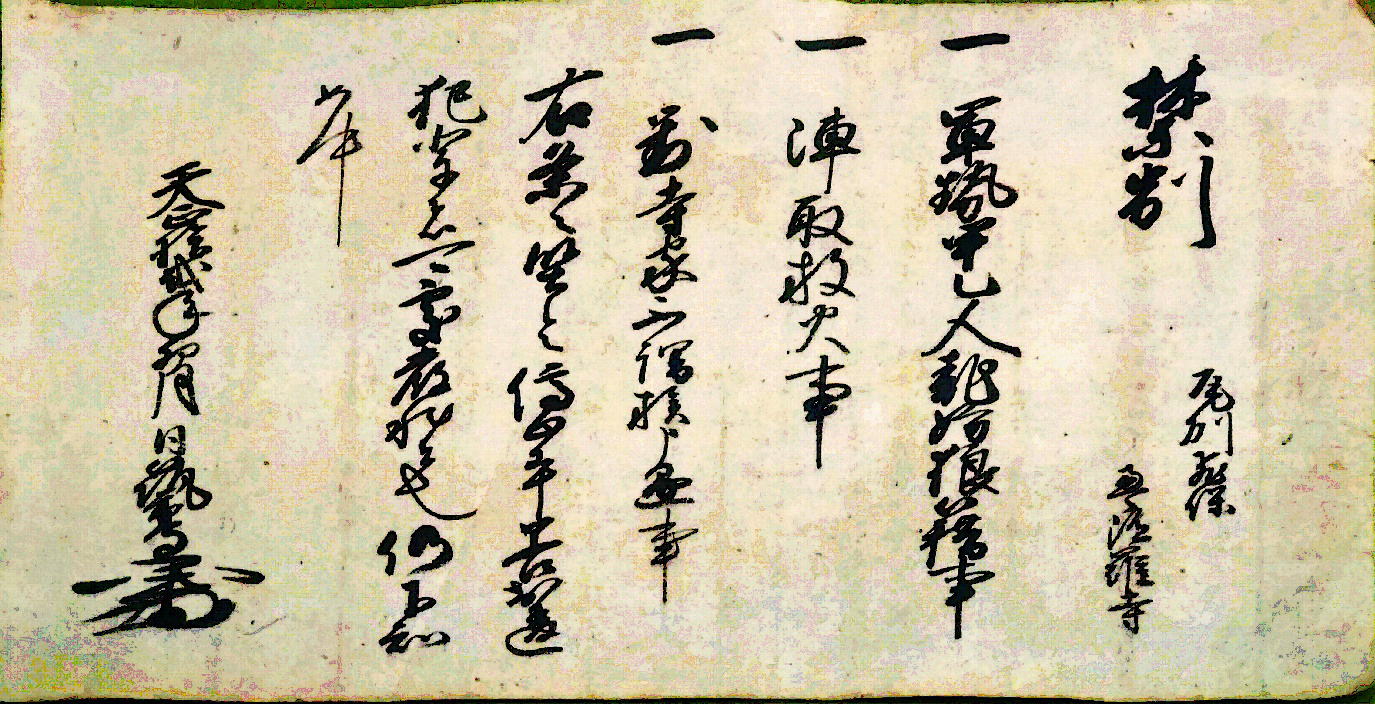

次が、天正12年の秀吉の禁制。

豊臣秀吉禁制(市指定文化財 曼陀羅寺蔵)

小牧長久手の戦いでは、曼陀羅寺は西軍方で、秀吉から禁制を受けた。天正12年(1584年)4月です。

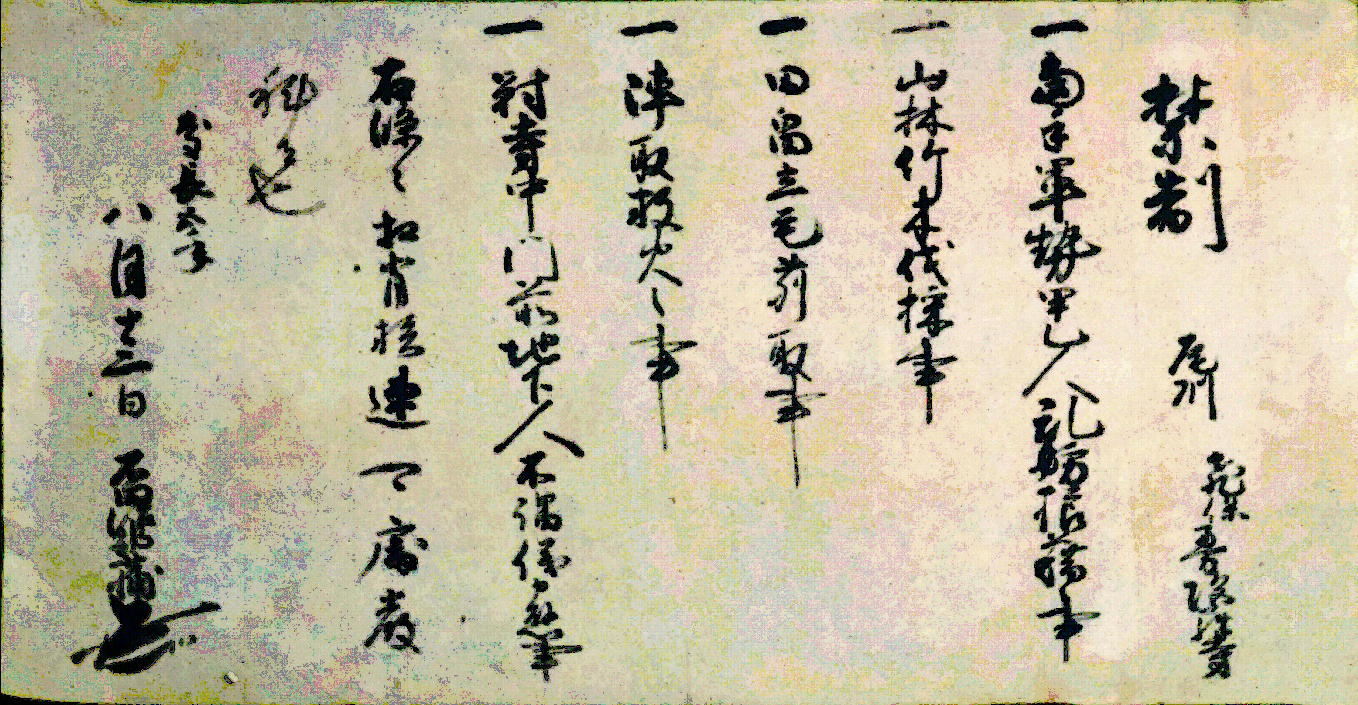

次が、慶長5年の三成の禁制。

石田三成禁制(市指定文化財 曼陀羅寺蔵)

関ヶ原の戦いに際し、曼陀羅寺は戦禍を恐れ、三成より禁制を受けた。慶長5年(1600年)8月13日付です。

比べてみてください。

解説は、江南市歴史民俗資料館の言葉そのものです。どちらも展示されていますので、複製ではありますが、ぜひご覧ください。

三成は、天正2年(1574年)に15歳で秀吉に仕えました。その10年後(天正12年)には、秀吉の側近であったことがわかります。翌13年には、従五位下・治部少輔に叙任されています。その後は、天正14年島左近を召し抱え堺奉行、天正18年小田原城攻め参陣、天正19年佐和山城代(32歳)、翌年朝鮮出兵総奉行、文禄4年佐和山城主、慶長元年京都奉行(37歳)キリシタン弾圧、その4年後には関ヶ原の戦いで敗れ、斬首されます。41歳でした。

まだ若いのに・・・。

2 「岩崎城と周辺の史跡を巡る」(中日文化センター 歩いて巡る愛知の古城と史跡)

10月21日に参加しました。

日新市には城跡が13あります。

日新市には城跡が13あります。

折戸城

1471年、丹羽氏従は尾張国丹羽郡からこの折戸の地へ移城を構えた。これが現在の日進の歴史に影響を及ぼす岩崎丹羽家の始まりです。

1471年、丹羽氏従は尾張国丹羽郡からこの折戸の地へ移城を構えた。これが現在の日進の歴史に影響を及ぼす岩崎丹羽家の始まりです。 折戸には二つの城があったと言われており、最初に氏従が築城したものを吹上城 (掻上城とも)と言い、その後築城されたものが折戸城ともされるが定かではない。地名や記録からすると現在の八幡社辺りが吹上城でその西隣の中屋敷辺りが折戸城だと考えられる。現在、八幡社の境内には折戸城の碑がある。 東西25間(およそ45m)、 南北18間 (およそ32m) ほどの平山城である。 藤島城址の碑

岡崎街道

池田・森軍が岩城城で時間を取られなかったら、この道を通って岡崎へ行っただろう道です。

池田・森軍が岩城城で時間を取られなかったら、この道を通って岡崎へ行っただろう道です。

白山社とその中にあった円墳(白山古墳)。

お賽銭がPayPayなどうなのでしょうか?

足に御利益があるといわれています。日本代表サッカーチームも参拝に訪れていました。

足に御利益があるといわれています。日本代表サッカーチームも参拝に訪れていました。

足に御利益があるといわれています。日本代表サッカーチームも参拝に訪れていました。

足に御利益があるといわれています。日本代表サッカーチームも参拝に訪れていました。

岩崎城

岩崎城は 、1538年(天文7年)、丹羽氏清によって現在の日進市岩崎町に築城された平山城です。岩崎城の戦いが勃発時、城主である丹羽氏次(丹羽氏清の4代後)は徳川家康に従い小牧に出陣しており、城は氏次の弟である丹羽氏重(当時16歳)が守っていました。299人で6千~7千人を相手に奮戦し、全滅しました。

、1538年(天文7年)、丹羽氏清によって現在の日進市岩崎町に築城された平山城です。岩崎城の戦いが勃発時、城主である丹羽氏次(丹羽氏清の4代後)は徳川家康に従い小牧に出陣しており、城は氏次の弟である丹羽氏重(当時16歳)が守っていました。299人で6千~7千人を相手に奮戦し、全滅しました。

、1538年(天文7年)、丹羽氏清によって現在の日進市岩崎町に築城された平山城です。岩崎城の戦いが勃発時、城主である丹羽氏次(丹羽氏清の4代後)は徳川家康に従い小牧に出陣しており、城は氏次の弟である丹羽氏重(当時16歳)が守っていました。299人で6千~7千人を相手に奮戦し、全滅しました。

、1538年(天文7年)、丹羽氏清によって現在の日進市岩崎町に築城された平山城です。岩崎城の戦いが勃発時、城主である丹羽氏次(丹羽氏清の4代後)は徳川家康に従い小牧に出陣しており、城は氏次の弟である丹羽氏重(当時16歳)が守っていました。299人で6千~7千人を相手に奮戦し、全滅しました。

空堀や曲輪が残っており、見ごたえのある城跡です。

左は空堀と土橋です。

その下は、当時の外堀です。

下の3枚は、妙泉寺。三間一戸の楼門(二階造りの門)の形式をとった山門です。 寛政5年(1793)に再建され、数度の改修を受けながら今日に至っています。 また、 幕末の頃に赤穂四十七士の姿が描かれた天井画が張られましたが、 昭和38年に新しいものと替えられ、 当初の天井画は当寺

昭和38年に新しいものと替えられ、 当初の天井画は当寺 において保存されています。

において保存されています。

昭和38年に新しいものと替えられ、 当初の天井画は当寺

昭和38年に新しいものと替えられ、 当初の天井画は当寺 において保存されています。

において保存されています。

下中央は臥竜の松。は高さ6.7m、 幹まわり (地際) 2.5m、枝張り (東西) 約11.5m、 (南北)

約12.3m受霊400年と言われています。