6月14日に愛知学院大学で行われた会に行ってきました。

6月14日に愛知学院大学で行われた会に行ってきました。第614回 社楽の会報告 第613回 第615回へ TOPへ

報告者 土 井

2025年6月19日(木)、社楽の会を布袋北学習等供用施設で開催しました 。

参加者は、土井、早川先生(名芸大)、伊藤先生(岩北小)、髙木先生、髙木先生、木下先生(犬西小)、奥村先生(岩東小)、舟橋先生(布袋小)、小池先生(宮田小)の9名でした。

1

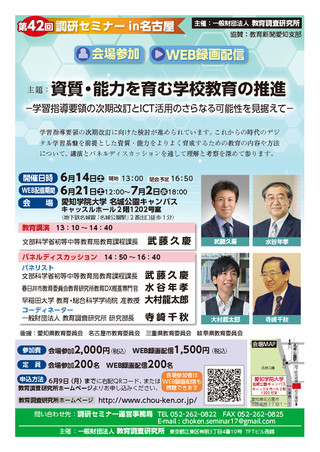

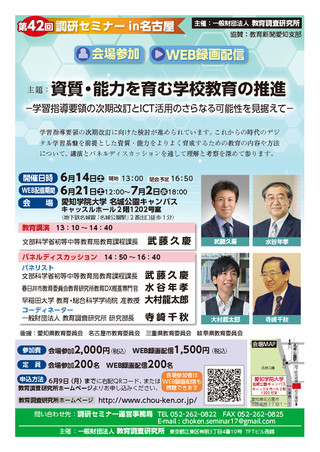

第42回調研セミナーin名古屋

6月14日に愛知学院大学で行われた会に行ってきました。

6月14日に愛知学院大学で行われた会に行ってきました。

テーマは、主題:資質・能力を育む学校教育の推進 -学習指導要領の次期改訂とICT活用のさらなる可能性を見据えて-

お目当ては、教育講演 13:10~14:40

武藤久慶(文部科学省初等中等教育局教育課程課長)

次回の学習指導要領の改訂の責任者です。

しきりに「明後日の教育課程部会で・・・」

と言っていたように、まさに今改定の方針が話し合われています。

その中身について探ろうとして参加しました。その報告をパワポでします。

2 教育課程部会 教育課程企画特別部会(第9回) 配付資料

·

【進行資料】教育課程企画特別部会(第9回)の流れ(イメージ) (PDF:223KB)

·

【資料1-1】論点資料⑧余白の創出を通じた教育の質の向上(これまでの議論を踏まえた整理) (PDF:3.5MB)

·

【資料1-2】横浜市立獅子ヶ谷小学校・横浜市教育委員会発表資料 (PDF:1.9MB)

·

【参考資料1-1】論点資料補足資料(余白の創出を通じた教育の質の向上) (PDF:793KB)

·

【参考資料1-2】山本委員提出資料 (PDF:384KB)

·

【参考資料1-3】堀田主査代理提出資料 (PDF:3.4MB)

·

【参考資料2】初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)参考資料 (PDF:9.7MB)

·

【参考資料3】教育課程企画特別部会の審議の状況と今後のスケジュール(予定) (PDF:361KB)

·

【参考資料4】第13期中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会教育課程企画特別部会委員名簿 (PDF:265KB)

.これまでの審議の状況

〇第1回 1月30日(木)10:00-12:00 「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」を踏まえた主な検討事項と 今後のスケジュールについて

〇第2回 2月17日(月)15:30-18:00 質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方について① ・各教科等の中核的な概念を中心とした一層の構造化の在り方 ・表形式・デジタル技術を活用した工夫の在り方 御発表者︓戸ヶ﨑委員、石井委員

〇第3回 2月28日(金)15:30-18:00 質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方について② ・各教科等の中核的な概念を中心とした一層の構造化の在り方 ・表形式・デジタル技術を活用した工夫の在り方 御発表者︓堀田主査代理、戸田市立戸田南小学校、加賀市立山代中学校、宮城県仙台第三 高等学校からの御発表

〇第4回 3月28日(金)13:00-16:00 多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方について① ・子供たちの可能性を輝かせる柔軟な教育課程編成の促進 御発表者︓奈須委員、渋谷区教委・同立千駄谷小学校、久喜市教委・同立砂原小学校、 目黒区教育委員会・同立東山小学校、愛荘町立秦荘西小学校

〇第5回 4月10日(木)9:30-12:00 多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方について② ・各学校が編成する一つの教育課程では対応が難しい子供の包摂 御発表者︓東京都教委・多摩市教委、広島県教委・尾道市教委、 愛媛大学教育学部教授 隅田学氏

〇第6回 4月25日(金)15:30-18:00 学習指導要領の構造化を進めるに当たっての諸論点について デジタル学習基盤と「個に応じた指導」の在り方について ・「学びに向かう力・人間性等」、「見方・考え方」の在り方 ・デジタル学習基盤を前提とした学習指導要領の在り方

〇第7回 5月12日(月)15:30-18:00 情報活用能力について ・デジタル化社会の負の側面への対応を含む、情報活用能力の抜本的向上 御発表者︓堀田主査代理、春日井市教委・同立出川小学校、 沖縄市立美東中学校・うるま市立具志川中学校

〇第8回 5月22日(月)9:30-12:00 質の高い探究的な学びの実現について ・情報活用能力との一体的な充実を含む、質の高い探究的な学びの実現 御発表者︓田村学 主任視学官、関西大学総合情報学部教授 黒上晴夫氏、 新潟市立新潟小学校、山梨県立笛吹高等学校

〇第9回 6月16日(月)15:30-18:00 余白の創出を通じた教育の質の向上について(これまでの議論を踏まえた整理) ・余白の創出を通じた教育の質の向上 御発表者︓横浜市教委・同立獅子ヶ谷小学校

〇第10回 7月 4日(金) 9:30-12:00

〇第11回 7月28日(月)15:30-18:00

3 OECD Teaching Compassの日本語要約

OECD

Teaching Compassは、未来志向かつ全体的な視点から「教えること」と「教師であること」の意味を再定義し、教師と生徒の双方のエージェンシー(主体性)、能力、ウェルビーイング(幸福・健康)を重視した教育のビジョンを提示しています。このコンパスは、OECD Learning Compassと連動し、教育の未来に向けたグローバルな指針を提供しつつ、各地域の状況に合わせて柔軟に適用できる枠組みです1。

主なポイントは以下の通りです。

教師の新たな専門職像

Teaching

Compassは、従来のトップダウン型ではなく、教師が学びの共同設計者や変革の担い手となることを重視しています。これにより、教師の専門的アイデンティティやエージェンシー、能力、ウェルビーイングを統合した新たな専門職像を提示し、職業としての魅力や社会的評価の向上も目指しています1。

教育改革と現場の橋渡し

カリキュラム改革と教師の実践力のギャップを埋めるため、教師教育や現職研修の改革も推進します。また、家庭・地域・政策立案者など多様な関係者と共通ビジョンを持ち、協働して教育変革を進めることの重要性も強調されています1。

地域適応性とグローバルな視野

Teaching

Compassはグローバルな指針でありつつ、各国・地域の状況に応じて柔軟に適用できる設計です。例えばノルウェーでは、教員養成改革やAI活用、学校環境づくりなど、コンパスの柱を活かした取り組みが進められています1。

まとめ

OECD Teaching Compassは、教師を教育変革の中心的存在と位置づけ、専門性・主体性・能力・ウェルビーイングを統合した未来志向の教育ビジョンを提示しています。これは、教師と生徒の双方をエンパワーし、教育・社会・地球の持続可能な未来づくりへの投資であるとしています

教師のウェルビーイングとは

教師のウェルビーイングとは、教師が個人としても職業人としても心身ともに健康で、充実し、持続的に専門職として活躍できる状態を指します。これは単なるストレスの少なさや健康の維持にとどまらず、教師自身が「自分らしく」「やりがいを持って」「安心して」働くことができる包括的な幸福や満足感を意味します1。

教師のウェルビーイングの主な要素

OECD

Teaching Compassにおける意義

OECD

Teaching Compassは、教師のウェルビーイングを「質の高い教育を持続的に実現するための不可欠な要素」と位置づけています。教師がウェルビーイングを保つことで、創造的で柔軟な教育実践ができ、生徒の学びやウェルビーイングも高めることができます1。

また、ウェルビーイングは教師個人の問題ではなく、学校や社会全体で支えるべきものとされており、専門性・主体性・能力と並ぶ、未来志向の教育を支える重要な柱となっています1。

まとめ

教師のウェルビーイングとは、教師が健康で充実し、安心して専門職として活躍し続けられるための包括的な幸福・満足の状態であり、質の高い教育や生徒の成長にも直結する重要な概念です1。

4 FW報告 津島街道Ⅲ-1- ~ 津島街道Ⅲ-6- 最終回