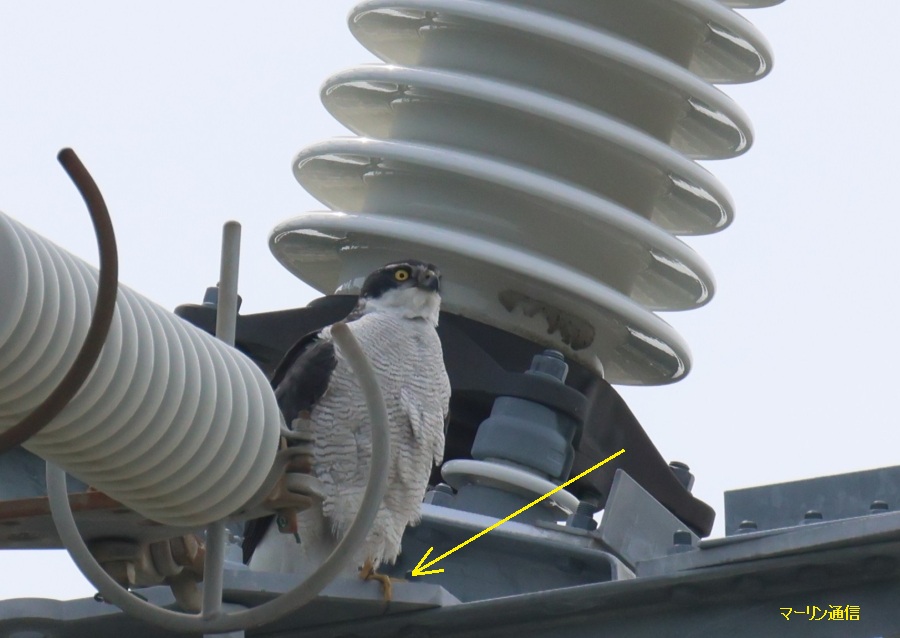

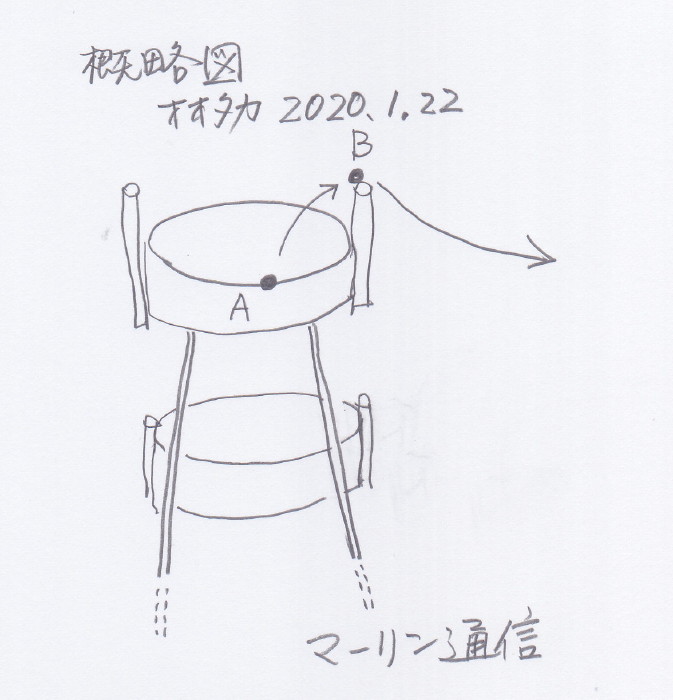

ハイタカ幼鳥 愛知県 11月 若杉撮影

前回のチゴハヤブサの記事の中で、地元の人と遠出していった人との関係を書きました。地元の人に敬意を表して …… というあたりはそのままですが、逆の場合、つまり自分自身の地元の観察では注意すべきことがあります。地元だからと言って地元の鳥に自分が一番詳しいということはまったくあり得ない話です。

2025年の秋は、ハイタカが愛知県に渡ってくるのが遅くて、「ハイタカがまだ来ない、10月20日を過ぎても私はまだハイタカを見ていない」と思っていた時、友人に「今年はハイタカの渡来が遅いですね。各地の渡り観察ポイントでもまだ0羽とか1羽しかカウントされていません。当地でもハイタカはまだでしょうね」などとメールを打ったところ、この友人は「昨日も今日も、私は〇〇池の上空でハイタカを見ました。幼鳥と思いますが、画像を添付します」と言って画像を送ってくれました。この池は私の自宅のすぐ近くにあるため池で、私のふだんの散歩圏内でもあるのですが、私とこの友人の一番の違いは、彼がほぼ休みなく、毎日一生懸命に観察・撮影をしていることです。これに対して私は彼よりもうんとこのため池に近いところに住んでいるとはいうものの、彼ほどの頻度では出かけていなくて、行っても彼ほど長い時間見ていないことです。自宅が近いか遠いか、「地元の人」かそうでないかではなく、熱心な観察者であるかどうかのほうが重要です。一生懸命な人にはかないません。

つまり謙虚に自然を観察して、人に対しても「自分は知らないことが多い」と考え、何か話をすると必ず誰からでも貴重な情報が得られることがあるという考えで接するべきと痛感します。ソクラテスの「無知の知」の話と同じで、知らないことを知らないと自覚する、自分は知らないことがいっぱいあるのだろうと思うと(実際そうですが)、さらに学び、探求しようとする意欲が生まれるものですね。自分が「知っている」と思い込んでいる人がいますが(一部の知識人や自分がいちばん一生懸命やっていると思いこんでいる人たち)は、もうそれで終わりでしょう。ましてや天狗になるなどということはあるべき姿の対極に位置することでしょう。

(Uploaded on 1 December 2025)

タカ類を観察していてタカが接近していることに気付くことが遅くなってしまうとタカは後ろ姿になって遠ざかったり、すぐに小さくなったり、あるいは逆にあまりにも近すぎて撮影や観察に対応することができなくなってしまいます。少しでも早く、可能ならば遠くからこちらに向かってくるところを発見する必要があります。一秒でも早く発見する必要があります。近くの樹木から突然現れてすぐに視界から消えてしまうような時には、0.1秒でも早く発見できるとよいです。

早期発見にこれといった絶対的な方法があるわけではないですが、いくつか考えてみます。試してみてください。いくつか組み合わせてやってみることもできます。

1 木々の隙間から見えることもある

四方八方に十分な視界が開けている時は考えなくてもよいことですが、時には視界の悪いところで観察せざるを得ないことがあります。そんな時は、タカが飛んできそうな方角にある木々の枝や葉の隙間も観察すると良いです。特に、ある方向にタカの巣があって近くによくとまる樹木があることが分かっている時などは、そちらからタカが低く飛んで木にとまる可能性が大きいです。繁殖期、私はこの方法をよく使って、けっこう頻繁に木々の枝や葉の隙間を見ています。けっこう役に立っています。

2 一羽が出ると他のタカも出やすい

渡りの時期でも営巣期でも、越冬期でも、いつでもどんな環境でも、一羽のタカが出現すると、それにつられるかのように他のタカが出現することがあります。頭上の高い位置のタカを撮影中は、時々後ろや前を見て、近くにタカが来ていないか確認する必要があります。さっきまでうんと遠くのタカを撮っていたのに、実はこんな近くに別のタカが来ていて旋回していたとは … と思うこともよくあります。撮影中はついつい撮っているタカに集中してしまうので、後ろから来たすぐ近くの別のタカになかなか気が付かない人が多いです。タカは一羽で生きているわけではなく、他の個体や他の種の鳥と複雑な関係(種間関係)を持ちながら生活しているので、一羽が出ると他の個体や種が出ることは当然でしょう。渡りの時はある時間に集中して飛ぶことが多く、集団で通過した後は一段落つくことが多いですが、その集中時は多くの種類、多くの個体が飛ぶものです。

3 逆方向にも飛ぶ

渡りのタカを観察する時は、おおよそ飛んでくる方向がはっきりしていますが、時にはそうでないことがあります。ハイタカなどは逆向きに渡っていく個体もいるので、正反対の方向にも着目する必要があります。ハイタカ以外の種でも低い谷を通り過ぎて、くるっと回って観察者の後ろで旋回上昇をし始めることがありますが、そんな時はかなり近くで汎翔し始めます。四六時中は無理としても、しばしば周囲をぐるりと見ることが必要です。海に出ていったサシバやハチクマが戻ってくることは頻繁にあります。繁殖期のタカでもあちらへ飛んでいったと思っていたらすぐに戻ってくることがよくあります。

4 遠くも近くも

頭上の真上を見る時も、尾根の上や木々の上を見る時(見上げ角の低い時)も、いずれも、遠くと近くに目のピントを合わせる必要があります。そうすれば見落としがなくなります。頭上を飛ぶタカは必ず高いところを飛んでいるわけではなく、高度が低いことがあります。近くの樹木の方向に見つけたタカは必ずしも高度が低いわけではなく、距離が近いわけでもないですね。

5 声にも注目

渡りの時や越冬期は鳴き声を聞くことが比較的少ないのですが、時々鳴くことがあります。他の個体や他の種と諍いになったりすると、普段あまり鳴き声を聞かない種でも鳴くことがありますので、声にも要注意です。もちろん、繁殖期では眼と同じくらいに耳を使うことが重要です。

6 変な飛び方に注意

タカや小鳥、カラスなどのタカ以外の鳥がすごく慌てたような飛び方をしたり、不自然な降下や急降下をしたりするときは、樹木の向こうなどの観察者からは見えないところに別の個体のタカや別の種のタカがいることが多いです。いつもとは違う飛び方をする鳥がいたら、別のタカに要注意です。

7 タカの行動や視線の先に注意

枝どまりのタカや飛翔中のタカの視線の先は重要です。じろっと見た方向に別のタカや獲物となる鳥がいることがよくあります。トビやクマタカがイヌワシの存在を教えてくれることも多くあります。ノスリが急降下したり、サシバが突然鳴き声を発した後すぐにイヌワシが天空から急降下してきたこともありました。タカの視線の先には、いろいろな意味で常に注意が必要です。タカの行動にも敏感になる必要があります。

8 他の鳥の気配に敏感になる

タカ以外の鳥の気配に敏感になる必要があります。特にカラス類はひときわ重要です。タカを探してくれるあなたのパートナーとして、カラスとは仲良くなっておいたほうが良いです。仲良くと言っても無理がありますから、感謝の気持ちだけでもあると良いです。私の場合は「カラス様、様(さま、さま)」というありがたい経験を数えきれないほどしました。タカの存在をカラスが教えてくれたということです。他の小鳥類もカラスとほぼ同じくらい重要です。ヒヨドリはタカに対して、よく鳴きます。メジロもかかなり大きな緊張気味の警戒声を出します。ここでは書ききれないので省略しますが、どんな小鳥もみんな、タカに対しては警戒し、鳴いたり急に移動したり、通常ではない飛び方をしたりします。時にラジオを聞きながら観察・撮影している人を見かけますが、大きな損をしています。

9 その他

太陽の位置によっては飛ぶタカの影の動きでタカの接近にいち早く気づくことがあります。そんな偶然は …… と思われるかもしれませんが、これはしばしばあります。

他の鳥たちの動きや気配ということでは、ため池などでの観察でカモなどの群れの動きを見ることもよいでしょう。それまで休息していた岸辺から離れて池の中央に泳ぎながらあるいは一部が飛んで移動を開始するとか、群れがある一定の方向ばかりを気にしだすとその方向の松の木にオオタカなどがとまっている可能性があります。群れが慌てるように飛んできたら後ろをタカが追いかけていたというようなこともよくあります。ありとあらゆる種類の鳥たちが、タカの存在と接近を教えてくれます。目の前のさまざまな様子を注意深く見るということに尽きますね。

(Uploaded on 27 October 2025)

オオタカやハヤブサなど、多くの鷹隼類はしばしば同じとまり場にとまっていることがあります。今とまっている木の枝に昨日もとまっていた、そういえばあの木にはよくとまるな…… ということをよく経験します。とまって、監視や獲物探し、休憩などに利用しています。観察する私たちからすると、あそこの枝か、ここの鉄塔の最上段のアームの上か、あちらの岩場か、どこかにとまっているだろうと思って探すと、そこにちゃんととまっていたりするので助かります。多くのタカにとって、このようなよく利用する特定のとまり場というものがあります。そのとまり場から直接飛び立つことがある一方で、そのとまり場から少しだけ、3~4歩くらい歩いてから飛び立つことも多いです。

【 オオタカの例 】

鉄塔にとまるオオタカはどこにとまってもそれなりにけっこう目立ちますが、時にはどうしてこんなところにとまるのかと思うほど入り組んだ、外から見つけにくいところにとまることがあります。下の画像では赤い矢印の先にとまっていますが、この鉄塔は大きくて、複雑に鉄骨が組み合わされていて、遠くからの確認では鉄骨の陰になっていて、ここにとまっていることはひじょうに分かりにくかったです。オオタカが一番よく見える位置まで移動して撮影してもこんな程度です。

人はカンカン照りの直射日光を避けて涼しい日陰に入ろうとしますが、鷹隼類は日射を避けようとすることは全然なく、猛暑日や強い日差しの中でも光を浴びて何十分間でも平気でとまっています。ヒナが大きくなりつつある繁殖期真っ最中のこの日も狩り目的でとまっていました。隠れるように隅にとまっていたのは人間に見つからないためではなくて、狙いとする獲物に悟られないように、見えないところ、見にくいところ、気づかれにくいところに意図してとまっていたのでしょう(推測)。特定の鳥を獲物にしようと一羽に狙いを定めたものの、どのタイミングで飛び出せばよいか待つ時間も必要です。この個体はこの後飛んで、別の鉄塔にとまり、そこで40分ほど獲物を探索して、最後、ドバト40羽ほどの群れを追いかけていきました。雑木林の向こうで高度を下げて見えなくなったので、狩りの成否は不明でした。

下の画像のような、もっと隠れたところにとまっていたこともあります。大きな鉄塔の、大きな碍子(ガイシ)の陰に隠れるようにしてとまっていました。でもよく見ると、足は水泳の飛び込みの時のように、指先と爪を鉄板の角に引っ掛けています(画像の黄色い矢印)。こうしていれば急に飛び出すことになっても踏ん張って、初速を大きくすることができます。

趾と爪の構造上、平たいところにとまると指の先が丸く盛り上がってしまい安定しませんから、わざと木の枝(ほぼ円柱状のもの)にとまったり、平面の場合はこういう隅っこにとまり趾と爪を前に垂らすことが多いです。ただ、この時は、3~4歩ほど歩いた後に鉄塔のアームと呼ばれる部分から飛び立ちました。飛び出しまでに十分な時間的余裕があったからなのか、より良い引っ掛かりのある部分があったからかもしれません。そのまま飛び出すとどこかに翼が当たってしまうような不都合があったのかもしれません。ゆっくりと飛び出しましたが、鉄塔の高い位置から落ちるように飛んだので高度が下がるにつれて速度はどんどん増していきました。最後は地上を歩いている鳥を狙いましたが、狩りは失敗しました。

【 ハヤブサの例 】

ハヤブサが鉄塔にとまる時も、オオタカと同じようなことが見られます。ちょうど水泳の飛び込みスタートの時といっしょで足の指をスタート台の角に引っ掛けるように合わせて、滑らずに力が入りやすくしています。最近の競泳選手のように、片足は台の一番前に当てて、もう片足は後ろの傾斜した部分にあてて飛び込むことは野外では無理でしょうが、そういうものがあればひょっとして利用するかもしれません(私は見たことがありません)。いつも休憩や巣として利用している岩場に、そういう趾を引っ掛けるところがなければ3歩とか4歩、歩いて行ってそこから飛び立ちます。あるいは足を引っかける部分があったとしても、そこから飛び立つと翼が岩や木に当たってしまうなどの何か別の不都合があれば歩いてから飛び立ちます。もちろん緊急時には足の筋肉を使って翼を閉じたままでポンと飛び出せば、飛び出した後から翼を開くことで難なく飛ぶことができます。

オオタカは巣から直接外へ飛び立つことができますが、ハヤブサは巣から何歩か歩いた後に飛び立つことが多いようです(歩かなくてもよい巣もあります)。

-----------

オオタカとハヤブサについて記述しましたが、他のどんな鷹隼類でも、ほぼ同じことが言えます。どの鷹隼類でも、平べったくて広いところにとまることは苦手で、木の枝にとまることや、隅っこにとまることが好きなようです。

ただし、すぐには飛び出しそうでないところにとまっていても、油断はできません。急に気分を変えて、くつろいでいた様子からきりっとした姿に瞬時に変わります。ほぐれてふんわりとかさが増したようになっていた羽毛が体に密着するように小さくなって、すぐに2~3歩歩いて飛び立ちやすいところからすっと飛び立ちます。この間わずか数秒以内ですから、とまり個体からは片時も目が離せません。私は飛び立ちの瞬間を撮影目的にはしていないですが、飛び立ちの瞬間が撮れば、その時は思い切り翼を開いていますので、風切や尾羽の一枚一枚のようすを確認することができます。どの羽に折れや傷みの欠損が見られるか、どの羽が旧羽でどの羽が新羽なのか、どこまで換羽が進行しているのかなど、その時の換羽状況がはっきりと分かります。通常の飛翔時にはあまり確認できない小翼羽4枚の換羽状況も分かることがあったり、大・中雨覆など隣りどうしの羽の重なりの上下位置関係が分かることがあったりしますので、なるべく飛び立ちの瞬間は撮影するようにしています。

(Uploaded on 5 July 2025)

鷹隼類の観察ではある定点を決めてそこで長時間待ちながら観察する方法と、徒歩あるいは車で移動しながら観察、探索する観察法があります。今日は「待つ」観察法について、シチュエーションを2つあげながら感じたことをエッセイ風に書いてみます(科学的な話ではないです)。

【 営巣期、巣から離れた所で待つ 】

オオタカの繁殖期に、巣から少し離れた地点に停めた車の中から、あるいはバックドアを上げて椅子に座って静かに観察するとします。もちろんオオタカへの影響はほぼゼロになるように気を付けながらの観察です。巣からの距離はどのくらい空けないといけないペアなのか、あるいはどのような配慮が必要な環境なのか、車内からの観察でなければダメな環境かそうでないかなど、いろいろ考えます。双眼鏡であまりじっくりと巣方向をのぞき込むことがないようにし、こちらからオオタカの存在が確認できなくても巣方向へ視線を向けないようにする必要がある時もあります。巣の近くで作業をしている農夫をオオタカが脅威と認識しないことが多いように、オオタカに観察者を無視してもらうようにする必要があるところかそうでないところかなども考えます。

こうして待っていると、1時間経ってもオオタカの出現がないことがあります。2時間待っても出現がないこともあります。場合によっては6時間、一度も姿が見えないことがあります。巣の近くにいる雌が時折り猛り鳴き(キャッキャッキャッ … )や高鳴き(フィアー、フィアー、 … )をすることはあっても、姿が一度も見えない時があります。こうなると、ひょっとして繁殖を中断してしまったのか、失敗したのか、観察の悪影響があったのかなど、さまざまなことが心配になってしまうことがあります。でも、何の変わりなく営巣活動を続けていることが多いです。

動きが「活発」な日は、たまたまオオタカの動くところを目の当たりにできただけのことです。あるいはヒナが小さくて、一日に10数回も獲物を運んでくるので観察しやすくて、動きがよく把握できただけという日もあります。

観察を始めて3分で雄が近くへ飛んで来て木の枝にとまったという場合もあるし、逆に3時間一回も姿が見えないこともあります。それは観察者のせいではなく、完全にオオタカの都合です。観察者は巣から見て北方に地点を置いていたけれど、オオタカが南の方へ狩りに出かけたとか、なかなか獲物が捕れなくて雌に獲物を運んでくることができなかっただけなのかもしれません。観察者が観察を始める前に、すでに大きな獲物を捕って自分は食べて雌にも獲物を運んだばかりなので、3時間ほど動きがなかった(休憩していた)ということもあるでしょう。観察者の観察力とは何の関係もなく、皆、オオタカの都合です。

もちろん、巣からの距離が長くなればなるほど姿を見る確率は(巣~観察者の)距離の2乗に反比例する程度で小さくなってきます。

開放的な環境で営巣するハヤブサやチョウゲンボウはオオタカと比べれば姿を見ることがたやすく、しかも、次の行動が手に取るように分かり、予測しやすく読みやすいですが、森の忍者ダカとも称されるオオタカは、環境にもよりますが、その動きがけっこう把握しづらいことが多いです。

【 開放的な環境で待つ 】

とある開放地で、あるいは目の前が開けている水辺で、一人で、毎日4時間ほどタカ待ち(オオタカ待ち)をするとします。その間ほとんどじっとしています。私は雨が強くなると家に帰ってしまうことが多いですが、小雨なら傘をさして雨を感じながら観察することもできます。寒風が吹きすさべばそれに適宜対処するだけです。季節によって待つ地点や観察対象が変わりますが、ほぼ一年中、毎日どこかで続けることができます。

できたら静かなところで一人で観察するとよいでしょう。極力、思考しないようにし、周りをしっかりと見て本質的な事柄に気づくことが大切です。この際、湧き出てくる妄想を瞬時に断ち切る努力が必要です。こういうことを続けている人はいつか哲学者になれます。さらに進む人は智者・覚者に近づけます。適切な指導者がいないと覚者にはなれませんが覚者に近づくことはできます。

「待つ」ということで、周りの変化が分かってきます。多くの場合、昨日いなかった鳥が今日やって来ていたり、昨日までいた鳥が今日はいなかったりします。鳥だけではなく、他の生命もみな同じです。自然の変化、時の変化、季節の移ろい、自分の心の変化と体の変化。気が付かないようでいて、刻一刻と太陽の高度が変化していくので、見える光景も刻々と変わります。目の前にいるカンムリカイツブリが昨日見た個体と同じ個体だったとしても、その個体は一日分の歳をとって一日進んだ時の中にいます。観察者も一日分の歳をとっています。植物のつぼみも、昨日のつぼみと今日のつぼみは違います。いつの間にかこんなことはすぐに分かるようになってきます。秋から冬へ(3か月間)、昨日と今日(一日間)、朝と昼(6時間)などの変化はすぐ分かると思いますが、この比較の時間(カッコの間隔)をさらにどんどんと縮めていって、一時間に、一分に、一秒に、そして一瞬へと短くしていく必要があります。

そうすると、これが一番大切なのですが、外の世界だけではなく自分の体と心の一瞬ごとの変化に気付くことができるようになります。さらに観察が進んだ人は、自分自身にも他の生命にも我がないということが自然と分かってくると思います。そして、生きるということも死ぬということも世間で言われているほど大げさなことではないんだということも分かってきます。「待つ」観察法は意外と効能があります。

(Uploaded on 15 June 2025)

タカは「高く飛ぶをもってタカという」と言われているようですが、気象条件の良いとき飛ぶタカは本当に高いところを飛んでいます。タカの渡りの観察においても、タカにとって渡りの条件が良い日は、もう肉眼だけでは見えないほどの高空を飛んで渡っていきます。山の端を双眼鏡で見てみたら、そこにサシバが10数羽見えた、双眼鏡を取ったら何も見えなかったということはよくあることです。今のところまだ視力に自信のある私ですが、肉眼だけではとても見えない高さを飛ぶタカを見かけることがよくあります。視力に自信のない方たちにとっては渡りの観察が苦痛になることもあるそうです。それほどの高空を飛ぶことが多いということです。

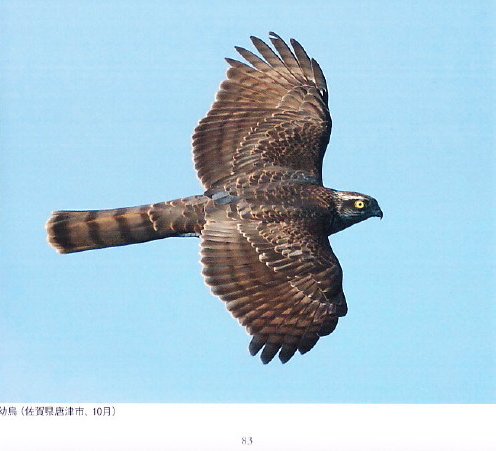

この春、ハイタカの渡りの観察をしていた時のことです。一羽単独でハイタカが眼下を飛んで私のいる方へ接近してきました。雌と思われる幼鳥で、どんどんこちらへ近づいてきましたが、かなり近くなる前に北へ逸れてしまい、北方の尾根で少し旋回上昇して、その後、風に流されたからか新しい上昇気流を見つけたからなのか、私の立っていた地点の上までやって来て、ここでさらに旋回上昇していきました。風があり日差しがあったから上昇気流が強かったようで、ハイタカはどんどん高空へ上がっていって、上がり過ぎて、14倍の防振双眼鏡で見ていても青空に溶けて見えなくなってしまいました。視力1.2で水晶体に濁りやゆがみがない目で、重くて大きな14倍の防振双眼鏡で見ていたのに見えなくなってはどうしようもありません。双眼鏡からスコープに目を移すことも可能でしょうが、一度双眼鏡から目を離すと二度と双眼鏡の視野に入れることさえも不可能なほど高くなっていたのでスコープに替えることはとてもできませんでした。お手上げでした。秋の渡りと違って春は秋以上にもやがかかったり春霞が強かったりしますので、春の渡り観察は秋の観察以上に見にくいことが多いです。

春や秋の渡りの観察は、おおよそ飛去方向が決まっていますから見失ったとしても大きな問題はありません。むしろ、高空へ上がることができるということは渡りの条件がかなり良いということの証でもあるので、タカたちにとって、とてもよいことなのでしょう。渡りのおおよその方向が決まっていますのでこれといった問題はなさそうです。

ところが、オオタカやクマタカ、イヌワシ等の繁殖調査や行動圏調査をしている時は高空へ上がった後どちらの方向へ飛んでいったかはかなり重要で、滑空時の飛去方向は大きなポイントになります。せっかく朝からその個体の位置を捕捉し続けて観察できていたとしても、ここで行方が分からなくなってしまうと一からやり直すことになってしまいます。再び広い範囲内でその個体がどこにいるのか見つけ直さざるを得なくなり、その日の振出しに戻ってしまいます。多くの時間がかかり、やっかいです。どんなタカも旋回上昇した後に必ず滑空しはじめてどちらかへ飛去するのですが、その飛んでいった方向を何としてでも捉えるようにしたいと思っています。でも、上がり過ぎて溶けて見えなくなってしまうので、そうなったら人間の力ではどうすることもできません。

旋回上昇の後のタカの行動はかなり興味深いことが多く、今までこの通信でもたくさん書いてきました。オオタカが高空まで上がっていった後にレースバトの群れに突っ込んだこと、オオタカがシラサギ(大きかったからダイサギか)の背中に突っかかっていったこと、イヌワシがノスリに突っ込んだこと、いろんなタカ類が自分の巣のある林に高空から突っ込んでいったこと、侵入個体よりも高いところまで上がって優位な位置について侵入個体を排除し始めたこと、繁殖初期にディスプレイ飛行を始めたこと、ただ単に移動するために遠くまで滑空していって尾根向こうで見えなくなったことなど、たくさんの観察例があります。旋回上昇が始まると、その後何かが必ずと言っていいほど起こり、見事な高速飛行、曲芸飛行などが見られることも多く、私はタカが高く上がっていくといつもわくわくします。

(Uploaded on 25 May 2025)

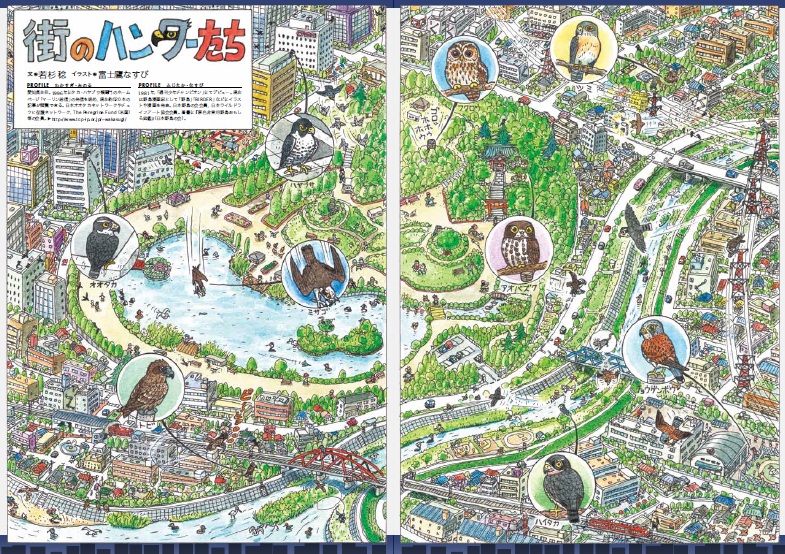

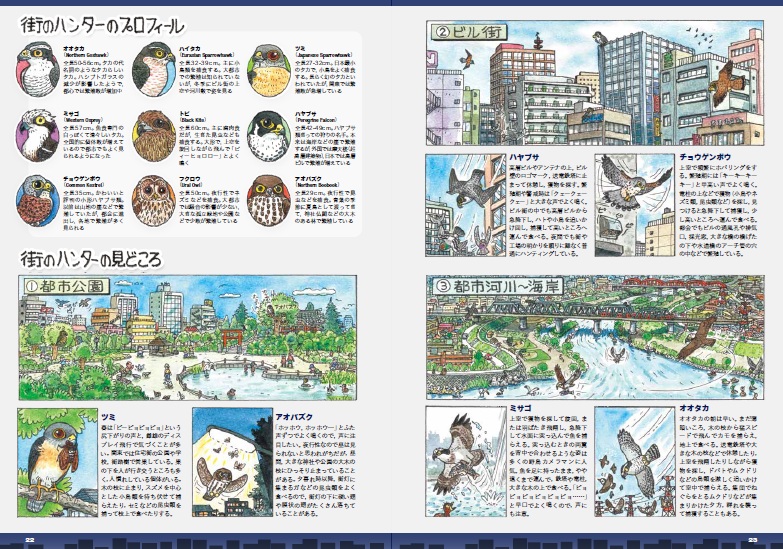

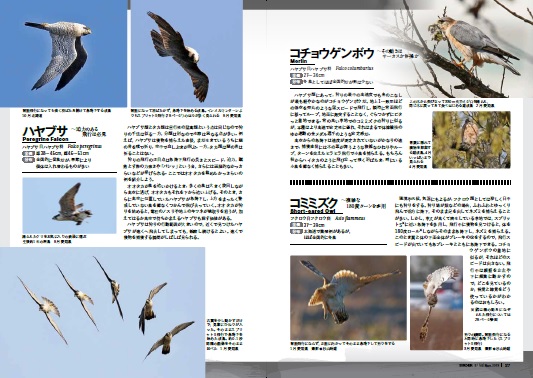

BIRDER 2025年3月号(2月15日発売)の特集は「街のハンター 生きざま事典」です。

タカ類5種(オオタカ、ハイタカ、ツミ、ミサゴ、トビ)、ハヤブサ類2種(ハヤブサ、チョウゲンボウ)とフクロウ類2種(フクロウ、アオバズク)の都会でのハンティングが中心です。

3月号の特集および鷹隼類関連の目次は次のようになっています。

・ 街なかは意外と暮らしやすい? 漫画=一日一種

・ イラスト図解 街のハンターたち 文=若杉 稔 イラスト=富士鷹なすび

- 街のハンターのプロフィール

- 街のハンターの見どころ 都市公園/ビル街/都市河川~海岸

・ 蒼鷹 浪速の空を翔る! 大阪ホークウォッチングガイド 文・写真=久下直哉

- 関西版 ハイタカ、オオタカと出会える公園

・ ツミとインコ 奇妙な鬼ごっこの理由 文・写真=高野 丈

・ サワラの葉っぱ サクラの花びら……!? 街暮らしのツミ 意外なグルメ

文・写真=井上茉優

・ ホテル子育て21年目!? 泉大津市のハヤブサ 文・写真・図=阪上幸男

・ 街のハンター 今昔物語

- カラスが鍵を握るオオタカの都心暮らし 文・図・写真=西海 功

- 街のハンターに追われるコアジサシ 文・写真=奴賀俊光

・ 猛禽天国パリ 古城で命を育むチョウゲンボウ 文=井田彰彦 写真=NHK

・ 鳥学会で発見! 高校生による街のハンター研究

- 人生の目標は生物と人間が共存共栄できる東京・日本・世界を作ること

文・写真=千葉美文(東京都立科学技術高校)

- 「先生の鬼!」 夏休み返上で仕上げたポスター発表

文・写真=群馬県立新田暁高等学校 文理総合系列 Project K

・ 野鳥アートカレンダー 水谷高英「美しき猛禽たち」 #03

ハイイロチュウヒ イラスト=水谷高英 (制作裏話も)

・ Field Report #171

大陸型チュウヒを追って 文・イラスト=水谷高英

このうちの、富士鷹なすびさんの素敵なイラストに若杉がテキストを書きました。そのページのレイアウトは以下のようになっています(すみません、いつものようにクリックしても画像は拡大されません)。

BIRDER 2025年3月号 20~23ページ「街のハンターたち」

筆者が今までに BIRDER 誌に書いた文章は、下記の通りです(すでに購入できなくなった号があります)。

1 1999年11月号の P.66 「Net で GO! GO! GO!」 マーリン通信の紹介

2 2010年 2月号の PP.76-77 「拝啓、薮内正幸様 ♯26」

3 2012年 9月号特集の導入 PP.8-9 「ハヤブサとはどんな鳥か」

4 2012年12月号特集の導入 PP.6-7 「冬のタカ観察の魅力とは?」

5 2013年 9月号特集の中 PP.20-21 「ハイタカ属とはどんなタカたちか?」

6 2014年 9月号特集の導入 PP.4-5 「夏鳥としてのサシバとハチクマ 観察の魅力」

7 2014年 9月号特集の中 PP.24-25 「サシバの幼鳥は何をしに日本へ来るのか?」

8 2016年 2月号特集の導入 PP.18-19 「水辺のワシタカ類 その観察の魅力」

9 2017年 1月号特集の中 PP.30-31 「ハヤブサ類との付き合いかた ~保全の過去・現在・未来~」

10 2017年12月号第2特集の中 PP.35-37 「オオタカ希少種解除 なぜ祝えないのか?」

11 2018年10月号特集の導入 PP.16-17 「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」

12 2021年 9月号特集の中 PP.22-28 「”部位別” 渡るタカの見分け方ガイド サシバ・ハチクマ・ハイタカ属・ノスリ」

13 2021年 9月号特集の中 PP.34-35 「サシバ暗色型 観察ガイド」

14 2023年 2月号特集の中 P.29 「ヨシ原の覇者 チュウヒ & ハイイロチュウヒ」

15 2023年 2月号特集の中 P.30 「多彩な技を持つ高速ハンター コチョウゲンボウ」

16 2023年11月号特集の中 PP.20-23 「猛禽のハンティングを徹底解剖!」

17 2025年3月号特集の中 PP.20-23 「街のハンターたち」

(Uploaded on 15 February 2025)

人間が何かを理解しようとするとき、思考しやすいように対象を単純化して理解しようとしますが、不可能なことが多いです。自然界はかなり複雑にできています。単なる複雑さの問題よりも、時間とともに、今の自分の頭では考えられないような異次元の世界が目の前に次々と現れてくると言ったほうがよいでしょう。誰かがノーベル賞級の新しい世界を切り開いたとしても、その向こうにまた別の、誰も見たことがないような新しい世界がちゃんとあります。誰にも見えないような世界がどっしりとそこにあって、それには誰も気が付かないままずっと大昔から近くに存在している世界があります。形而上学の話ではなく、宗教の話でもなく、誰にも理解できない、まだ発見されていない現実の世界がここにあります。こういう世界を切り開いてきたのはほとんどが天才科学者であり、一部の思想家、文学者、東洋の哲学者だったりします。そういった人たちから莫大な恩恵を得ることができましたが、どんなことにも表と裏があって、恩恵以上の弊害もたくさん被っており、プラスとマイナスを考えると、どちらがよかったのか分からないです。個人的なことでも、「こんな考え方があったのか」「こういう世界もあるのか」「こんな生き方もあるんだ」などと、生きることがこれまで以上に楽になる方法も得られます。一方でその逆もたくさんあります。人生で何を選択すべきかはかなり重要なことです。

天体観測では、アマチュアが小さな望遠鏡でそれなりの楽しみを持ちつつ観察や撮影をすることができますが、遠くの天体や光の弱い天体、可視光線では見えないような天体では大きな特殊望遠鏡などの別の大々的な観測資材が必要になります。真理を突き詰めるためには量子力学や相対論、高度な数学、洞察力が必要ですし、一人で研究するわけではないのですらすらと論文が書けるような語学力や人付き合いも必要です。

鳥の観察はこういうものと比較すると楽そうでとても簡単なように見えます。誰でも気楽にバードウォッチングができますし、カメラを買えば誰でもそれなりの高画質の写真が簡単に撮れます。この辺りはアマチュアの天体観測に似ているところもありますが、実はアマチュアの趣味の鳥の観察もかなり難しいです。

それは、単に鳥を見るだけのことであっても、人間の「感受」や「概念構成」「認識」の在り方と深く結びついているからです。この通信に何度も書いてきたことですが、肉眼に入った光を脳の中でどう処理するかは、ほとんどがその人の思い込みや決めつけ、単純化しすぎること、錯覚、バイアス、肉眼の限界など、ありとあらゆることから影響を受けて、結果的に観察者が正しく認識することを阻害してしまいます。庭に来るメジロやヒヨドリを観察することは簡単なような気がしますが、これらの罠にかかって正しく観察できていないことがほとんどです。

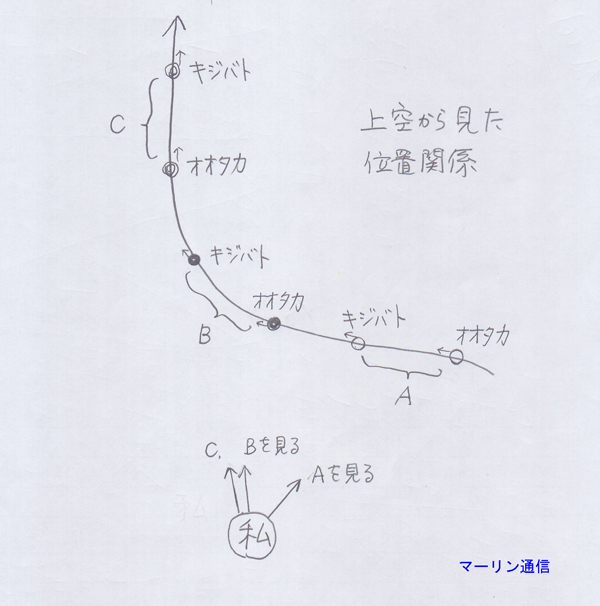

例 1 オオタカがキジバトを追う

先日、こんな経験をしました。電線にとまっていたキジバトをオオタカ雄成鳥が捕獲しようとしました。キジバトは当然全速力で逃げ、オオタカも力いっぱい羽ばたいて追いかけました。両者の距離がだんだん縮まって、キジバトとオオタカが一点に結んだ(捕獲した)かのように見えましたが、数分後、オオタカが何も持たずに山から出てきたので狩りが失敗だったことが分かりました。どうしてあれだけ接近したのに捕れなかったのだろうかと考えてみました。最初キジバトとオオタカと私は下の図のAのような位置関係でしたが、キジバトが途中から(上から見て)右カーブして雑木林の方へ飛んでいきました。

キジバトとオオタカの間の距離が同じでも、見ていた私からすると、Aのあたりでは十分に距離があるように見え、Bではキジバトとオオタカの距離はぐんぐん短くなっていくように見えて、最後Cのあたりからは二者が一点になったように見えるはずです。二者の距離がまったく変わっていなくても、あるいはキジバトがオオタカを引き離すような状況になっていたとしても、観察者からは逆に距離が縮まったかのように見えてしまいます。これも一種の錯覚なのでしょう。どんどん距離が縮まっていって一点に見えると誰もが「捕っただろう」→「捕った」→「捕ったに違いない」と思ってしまいます。

捕ったか捕れなかったかは現地まで行って確認しなければいけないです。カラスやヒヨドリなどの気配を参考にするか、山から出てくるまで待つか、そのうを膨らませた状態で出てくるまで待つか、あるいは繁殖期なら獲物を持って巣に帰ろうとするまで待つかなど、対処はいろいろあるでしょう。後になって先ほどの判断が間違っていたことが分かることもあります。

上で「失敗だった」と書きましたが、実際はハトの捕獲に成功したけれども、地面に降りたところでカラスに奪い取られてしまった可能性もあります。あるいは一度はハトを捕えたけれどもタカの爪がつるんとはずれて獲物が逃げてしまった可能性もあります。初めから悠々とハトが逃げ延びた可能性もあります。他にも考えてみれば可能性はいくつかあります。タカの近くで実際のようすを見ていなければ、どれがほんとうなのかは分からないはずです。でも、多くの場合、私も含めて、「たぶん捕っただろう」あるいは逆に「捕れなかった」などと決めつけてしまいがちです。

例 2 ハイタカがキジバトを捕獲した?

少し前のことですが、友人が「ハイタカがキジバトを捕った写真が撮れたよ」とのことで、写真を送ってくれました。その時点で私は「ハイタカがキジバトを捕ることはありうることだけど、それは稀なことだ。ひょっとしてハイタカではなくてツミではないのか?」と思いました。写真を見ると確かにハイタカがキジバトを持って飛んでいました。私は「うーん」と思いましたが、別の写真を見せてもらうと、ツミの幼鳥の後ろ姿が写っていて、キジバトを捕える瞬間が連写で何枚か写っていました。これでキジバトを捕らえたのはツミということがはっきりしました。

ではなぜハイタカがキジバトを持っていたのか、その時の状況をさらに聞くと、小さいタカのような鳥がキジバトを捕えた後すぐに池の対岸の地上に降りたそうです。そこへすぐに何か別の鳥が横から低くやって来て、池の対岸なので詳細はよく分からなかったけれどもタカがキジバトを持って飛び立ったということでした。つまりツミ(写真からは雌幼鳥)がキジバトを捕えた直後、池の対岸に降りて、そこへハイタカ(写真からは成鳥と思われる雌)が来てツミからキジバトを奪い取って、持って飛び立ったということでした。これでほぼ解明できました(この推論の中にもひょっとして間違いが含まれている可能性はあります)。

ハイタカがキジバトくらいの大きさの鳥を捕ることは少しもおかしくはないですが、多くのハイタカはそんなことはめったにせず、一方、ハイタカよりも気が強いツミはハイタカより小さな体ながらも自分より大きい鳥を捕獲しようとすることがよくあります。だから話を聞いていて、「何かおかしい」と思ったのです。現に野外では、ハイタカ雄はほとんどメジロくらいの大きさの鳥ばかりを捕り、ハイタカ雌はもう少し大きいけれども小鳥を捕るところを見るのがほとんどです(ハイタカがキジバトを捕ることを否定しているわけではありません)。

撮影者の名誉のために書き加えますが、この時の観察者は実に熱心な努力家で、長時間にわたりタカを待ち続けてじっくりと観察しています。それくらい熱心な有能な人であっても、やはり自然はそういう範疇の想定以上に複雑なので、誰にでも間違いは出てきます。100人が100人とも出てきます。全国的に有名な鳥見人でも種名を間違えてしまったり、行動に関して勘違いしてしまうことはよくあることです。

この2つの例のほかにも、チュウヒが魚を食べていたとしても、まさかミサゴのように急降下して水の中にドボンと飛び込んで生きた魚を捕えたか、あるいは水際にいた死んだ魚を食べていたのかは、一部を見ていただけでは判断できません。クマタカが大きなシカを食べていても、自分が仕留めた獲物なのか、猟師が捨てたシカを食べていたのかは、よくよく見てみないと分かりません。こんな例はいくつでもありますので、自分勝手に推論してそれをそのまま結論にしないようにしなくてはならないです。

------------- +

冒頭で書いた「新しい次元が開ける …… 」という例にはほど遠い例しか挙げられませんでしたが、天体の世界でも、身近な鳥の世界の観察でも、人間には見えない部分がたくさんあります。人はそれに対して無意識に勝手に何かを補ってしまい、「推測」としておくべきことを事実だと思い込み、自分勝手にストーリーを作って納得してしまうという特性があります。これは人間なら誰にでもあることです。人が、何から何までをその都度ゼロから考えていると、人間の脳はきっと疲れ果ててしまうでしょうから、バイアスにはバイアスなりの利点もあることが分かります。

そんなわけで、誰でも、正しく見ることと錯覚などを区別することは難しいことです。「写真に写っているから」ということも、その判断が正しいかどうかとは関係がないです。写真を見て自分の勝手なストーリーを作ってしまうことはごく普通の、誰にでもあることなので、ほんとうは「私はこの写真をこのように解釈した。違う解釈があるかもしれない」という謙虚さが大切だと思います。

天体と鳥の話を書きましたが、実は人生のあらゆることがらも、すべて同じです。眼、耳、鼻、舌、身体、心で感受した光や音や香り、味覚、固さ、暑さ、気などの刺激を脳がどう処理するかを考えると、(失礼な言い方に聞こえてしまうかもしれませんが)誰の脳の処理もほんとうにいい加減なのです。自分の都合のよいように解釈して、勝手に決めつけて、都合よく判断して、そして、訳も分からず怒ったり、欲を抱いたり、真実を見ようとしないものです。

話を戻します。私が写真を撮るのは自分の肉眼の性能とそこから得られる認識能力を高めることが目的です。私には芸術写真を撮ろうという気持ちはこれっぽっちもないので、いわゆるカレンダー写真、芸術写真などとは無縁ですが、撮った写真をなんとかして肉眼の能力以上に生かして、鳥の世界の真実に少しでも近づこうと工夫をしています。

肉眼の性能を補助する仕事は双眼鏡や望遠レンズにやってもらいます。そのためには(私の場合は)双眼鏡はやはり14×以上の防振双眼鏡でなければうまくいきません。カメラは、

〇 1秒を20分の1秒ごとに分割して見えるようにしてくれるもの、

〇 激しく動いているものを止めて見えるようにしてくれるもの、

〇 肉眼ではシルエットにしか見えない曇り空の鳥でも体下面の模様が縦斑か横斑か分かるようにしてくれるもの、

〇 高速で飛んでいる鳥でも細かな換羽状況(羽が新羽か旧羽か)や、小さな欠損があるかないかを手にとるように見せてくれるもの ……

などと割り切って、つまり人の認識能力を補助してくれるアイテム、助っ人のようなもの、眼の補助具として使っています。野鳥カメラマンの方が写真に持つイメージとはかなり異なったカメラの使い方をしています。

(Uploaded on 13 October 2024)

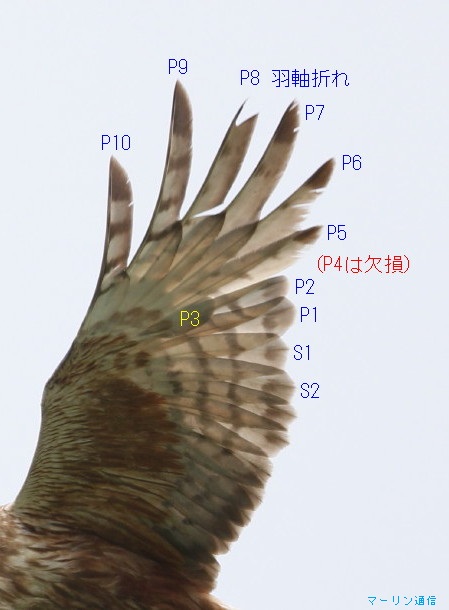

重複カウントというミスはタカ渡りの観察時だけでなく、一年中起こります。越冬中のハイタカの観察を例に挙げてみます。半日でハイタカの狩りを5回見たとします(最大では半日で20数回の日もありました)。それを「ハイタカ5羽」と記録することはないだろうと思いますが、では「ハイタカ5回」と記録すればいいのか、また、ハイタカは何個体いたと記録すればいいのでしょうか。これらを考える時、基本はやはり個体識別です。同一個体と確認できた一個体が狩りを5回繰り返したのなら「出現1個体、狩り5回」で間違いないです。個体識別を試みたが成鳥と幼鳥がいたことだけが確認できて、その2個体あるいは2個体以上が5回の狩りをしたのなら「最低2個体、狩り5回」となります。5回のうちの3回はどの個体なのか分からない時はこういう記録しかできないです。個体識別では体の色や鷹斑模様、個体の大きさなどではなく、高精細な画像を撮影して風切や尾羽などの欠損を確認することが一番間違いが少なくて、良いと思います。しかし、ピント、露出、大きさ(撮影個体までの距離の近さ)や光線の具合いがよく、ある程度うまく撮影できたとしても、いつでも、すべての個体を完全に高精細に撮影することはなかなか難しいです。距離があまりにもあったり(飛んだのが遠すぎたり)、出現した時間が短すぎたり、飛んだ角度が真横だったり(体下面や翼下面・上面の画像が撮れない)、あまりの逆光で写真にならないなど、いつもうまく撮れるとは限らないです。

みごとな高精細画像が撮影できたとしても、それが個体識別のためにベストな画像とは限らないです。種や亜種識別のための画像と同じで、見るべきポイント(その種の特徴的な部位の色や形)が写っていない画像はあまり役に立たないからです。そうすると、得られた情報はわずかで、かろうじて違いが分かり「2個体以上は出ていた」ということしか分からない時もあります。

ただ、ハイタカの場合は雄と雌で、あるいは成鳥と幼鳥でかなり色や模様が異なります。さらに幼鳥の場合は胸の斑が三角形であったり三日月形であったり縦に長く連なったり、また、横斑の間隔の粗さもかなり違ったりして、双眼鏡で見るだけでも違いが分かることがよくあります。雄成鳥の場合も下の画像のように喉と胸が真っ赤と言っていいほどに赤い個体からこのような赤みがまったくない個体までさまざまな個体がいますので、そういうあたりを中心に見てみると必ずしも高精細な画像が必要でない場合もあります。2羽同時に飛んだ時には大きさの比較ができて雌雄の判断ができることもよくありますので、識別の参考にはなります。また、小さな欠損を確認せざるをえない場合はやはりある程度の高精細さが必要ですが、大きな欠損は双眼鏡だけで確認できることがあります。

越冬地や繁殖地のハヤブサやオオタカについても同じようなことが言えます。ともに成鳥は体下面が横斑で、幼鳥は縦斑ですので、判断はすぐできます。成鳥や幼鳥が何回も出現したら模様や欠損状況などから個体識別をしなければいけなくなります。この辺りのことはハイタカの場合とほぼ同じです。何回出現したかという情報とともに、可能な限り、何個体の出現があったかが大事になってきます。

クマタカなどの観察や調査をするときも同じことが言えます。朝から見ているとなかなか出現がなく「今日は出ないのかな」と思う時間帯もありますが、出る時は一日に何度も出現します。今見ている個体が先ほど出た個体と同じか別か、あるいは夕方見た個体が午前中に出た個体と同じかどうかなどと、いちいち吟味する必要があります。大雑把に成鳥3、若鳥1、幼鳥1など、あるいは可能ならばそれらを雌雄で分けることはできますが、正確を期すにはやはりすべて画像を撮影して可能な限り高精細な画像から個体識別をする必要が出てきて、フィールドで夕方までにこの作業を完了させることはかなり難しいです。

うまくいかない時もあります。クマタカが頭上で同時に7羽出て旋回し始めるとします(私の今までの同時最高羽数が7羽です)。その日の観察個体数はこの時だけでも7個体で、その日一日で別の時刻の出現もあるので、7羽または7+羽となります。7羽もぐるぐると旋回し始めると、個体識別に使えるような角度の画像をもれなくしっかりと撮影することは困難で、入り乱れてきて、撮った個体とまだ撮ってない個体の区別さえできなくなることがあります。このように、個体識別をしっかりやろうとすればするほどもどかしく、判断できない個体が出てくるものです。先に出た個体と同一なのか異なる新たな個体かはカメラの液晶画面だけでは判断不能の場合があり、PCに画像を取り込んで拡大し、PC画面の左右を分割し、左側ウィンドウ1枚と右側ウィンドウ1枚で2個体を並べながら比較しないと無理になります。

限界もあります。いくらしっかりと個体識別用の撮影をしていても、山の端をすっと短時間かすめるように横切っただけの個体がその日の朝から今まで見てきた個体と同じか違うかという判断は本当に難しいです。繁殖エリア外のタカや、流浪しているタカ、移動中のタカに限って遠くの方をスーッと遠慮がちに通っていくのが通常ですから(これがタカ同士のトラブルを防ぐ知恵になります)、ますます個体数の把握が難しくなるものです。撮影に自信のある人でも撮れない角度を飛ぶ個体の識別写真は撮れないものです。ピントばっちりで高精細で、見事な画像であっても、個体識別ということに限って言うと何の役にも立たない画像があります。誰もがカレンダーの写真にしたいような画像でも、個体識別用としては0点の時があります。

たとえて言うと「この鳥はオジロビタキですか、ニシオジロビタキですか?」という質問の画像があなたの元に送られてきた時に、その画像に、下嘴の色が写っていないのは時には仕方がないとしても、喉の橙色部分の範囲がよく分からず、上尾筒の色が分かるように写っていなかったら、あなたならどう返信しますか。識別するために必要ないくつかの部位の特徴がどうなのかと分かっている人は、自分で同定できます。同定に必要な部位の写っていない画像を送ってくる人は識別ポイントが分からないということで、結局誰が見ても分からない写真ということが多いです。そういう方へは、この部位とこの部位の写っている画像はないですかと改めて聞くしかないだろうと思います。シギ類の識別で、腰や上尾筒の色、あるいは翼に帯があるかないかなど、種によって必要な情報が異なることと同じです。

したがって、結果的に重複カウントがないように完璧を目指すことは不可能ですが、観察数の書き方として「何羽」と書くか「何回」「何件」「何データ」と書くか、あるいは「何羽+」と書くか「何個体、何回」(もちろん雌雄も含めて)と書くかということになると思います。MA〇個体、FA〇個体、MY〇個体、FY〇個体、MJ〇個体、FJ〇個体でそれぞれに特徴を書くことができれば一番良いです。もちろん文章量がいくら多くなってもよい場合は観察した事実を事細かく書けば、より相手には伝わります。

ハイタカ、ハヤブサ、オオタカ、クマタカについて例を挙げましたが、これ以外の鷹隼類についてもまったく同じことが言えます。

(Uploaded on 10 February 2024)

タカの渡りを観察している時や、定点でタカ待ちをしている時、ちょくちょくすぐ近くの樹木の陰からハイタカやツミが出てきて、観察者に向かってきて、観察者の脇3~5メートルというたいそう近い距離を低く飛ぶことがあります。

ほぼすべてのカメラマンは「こんなのは撮れない。撮れっこない」「こういうのは見~て~る~だけ~」と言われますが、昨今のカメラ事情を考えると、ひょっとして今ならそれは撮れるかもしれないと思うことがあります。そのための必須項目として、

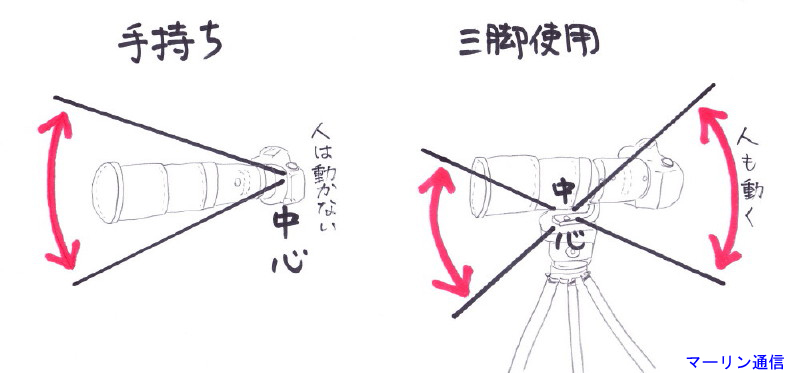

(1) 三脚は使用せず、手持ちで撮る。

(2) 座っていても立っていてもよいが、カメラは両手で常にホールドしている。

(3) 重くて大きなレンズは使用しない。

(4) カメラは瞬時にピントが来るような設定モードにしておく。

(5) 出現の予兆を少しでも早くつかむ。

細かく言うと、

(1) 三脚にレンズを載せると、(a) 三脚でレンズを支える支点と (b) カメラマンがファインダーを覗く目と (c) レンズの目玉の3点が一直線になってその先にタカが来ますから、すぐにはファインダーの中にタカを捉えることができません。一方、手持ちならカメラマンの目とレンズの目玉が一直線になってその先にタカが来ればよいので、一つ(aの支点が)省けます。そうすると即座にタカがファインダーの中に入ります。三脚を使っていると支点が動かないのでその代わりに人間が動いて腰を左右に動かしたり膝の曲げ伸ばしで高さを調節したりしないといけないのですが、それが必要なくなります。そうすると驚くほど早くタカをファインダーに捉えることができます。

(2) 目の前にタカが飛び出てきてからカメラを持ち上げるとその分時間が取られます。0 コンマ何秒でも時間を短くするにはカメラのシャッターに指を掛けっぱなしにしておくくらいが良いです。ファインダーを覗くまでの短時間にシャッター半押しか AF-ON ボタンを押します。

(3) 私は 100-400mmズームF5.6で狙います。ふだんはズームを200mmにしてあります。これならかなり近くてもけっこうファインダーにすぐに入ります。思ったよりもゆっくりと飛んだり、想定よりも距離があるときはズームインして400mmにして撮ります。200mmで撮ったタカもけっこう多くあります。タカが近ければ 100mmでも、いい写真になります。ファインダーに入らなければ結果はゼロですから、こういう時はとにかくタカをファインダー内に入れることです。昔は Nikon600mmF5.6 や Canon600mmF4 というレンズを使っていましたが、今はレンズとカメラの性能がすこぶるよくなったので、そんな重いレンズを使う必要がなくなりました(でも、比較すれば分解能はやはり違いますから、一本持っている意味はあります)。

(4) AF の設定はとにもかくにも「俊敏」に設定することです。「粘る」設定は必要ないです。メーカーによってはさまざまな便利な設定が他にも多くあって何かと役に立つこともありそうですが、この俊敏さを求めるためには俊敏さを阻害するような余分な設定はしないほうがよいです。また、AFの測距点の数は多いほうがよいので「全面」にしておきます。「動物優先」「瞳検出」機能があればもちろん使います。

こうすれば、すぐ近くに出現したタカが頭の上を通って後ろへ飛んで行っても、三脚とは違って頭の後ろまでも追いかけられます。瞬時にタカをファインダーに入れることができ、すぐにピントが来るようになります。「撮れっこない」と言われる近すぎるタカでも結構、撮れるものです。これができるようになると、中形や小形タカ類のハンティングの瞬間の素早い動きにも対応できるようになります。うまくいけば背面飛行やひねりを入れたスプリットS飛行なども撮れるようになってきます。

(5) 小鳥の動きと警戒声に注目するとよいでしょう。今までこのテーマでたくさん書いてきましたし、改めて書くとなるとかなりの量になるので省略します。

(1)~(5)ができるようになると次はタカの出現を待っている時の心の持ちようが大切になってきます。タカが突然出てきた時にびっくりして慌ててしまうとかなり時間のロスになります。いつでも出て来いというくらいの気持ちで待っていると、いざ出た時に余裕を持って対処できます。

でも、こうして、すぐ近くから飛び出してくるタカをずっと待ち続けて、スタンバイ状態で長時間過ごすことは心身ともにけっこう疲れるものです。うまくいけばみごとな画像が撮れますので、こういう待ち方は病みつきになり、やめられなくなりますが、長時間は気持ちが続きません。他の人からは「そんなに頑張らなくてもいいじゃないか」と言われて、「70歳を過ぎてもまだそんなことをしているの? 若い人でもそんなことはしないよ~」と呆れられて、私も「そりゃそうかもね …」と思ったりします。生活のために鳥を撮っているわけではないので、楽に鳥を撮って遊んでいればいいのですが、でも、何かに挑戦して疲れても、そこに充実感なり達成感があれば、やっぱり挑戦したくなります。

もちろん、撮れない写真もあります。雑木林を背にして開けた方向を見ている時に後ろの雑木林から私の脇2メートルほどを高度1メートルほどで突っ切っていったハイタカを撮ること、それは無理です。でも、そんなタカでも後ろ姿だけは撮ります。

突然の変化をしたタカの画像を1枚載せます。あまりに突然の出現で、しかもほとんど瞬時に見えなくなってしまったので、この個体がハンティング中にスプリットS飛行をしようとしている途中であったか、あるいはほかの個体(タカやカラスなど)と諍いがあって背面になって避けたか、あるいはこちら側が攻撃をしたのか、判断不能でした。

カメラとレンズの性能が昔(例えば私が鳥を撮り始めた48年前、一眼レフカメラを初めて購入した58年前)と比べると、格段に進歩しました。進歩どころか世の中が大きく変わったほどの変化です。今は誰にでも高精細で、ピントばっちりの鳥の写真がいとも簡単に撮れるようになりました。それほどのお金を出さなくても、そこそこの機材をそろえることができ、出現情報を聞いて珍鳥のいるところへ出かければ、そこには必ずと言っていいほどカメラマンが群がっていますので、その群中に入ればどんな珍鳥でも簡単に、苦労することもなく撮れてしまいます。そういう時代だからこそ、これからの鳥の写真は撮影者の眼力(鳥を観察する能力、行動を予測する能力)や眼の付け所、創造性の有無がそのまま素直に写真に表れてきます。

(Uploaded on 1 January 2024)

BIRDER 2023年11月号(10月16日発売)の特集は「モズからイヌワシまで ハンター列伝」です。タカ・ハヤブサ類7種とフクロウ類1種(コミミズク)のハンティングの他にモズやカワセミなどの記述もあります。

この特集で取り上げられている猛禽類は オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウ、コミミズク、イヌワシ、クマタカ、ミサゴです。

このうちの オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウ、コミミズクは若杉が原稿を書きました。これら5種はハンティング中(特にハンティング終盤)に見事な背面飛行を連発します。コミミズクも草丈の高い草地等においてはスプリットS飛行によく似た背面急降下飛行で着地し、着地と同時にネズミなどを捕らえます。紙面4ページで合計32コマの写真を使いましたが、多くが背面飛行をしている瞬間を連写したものなどで、いずれも狩りのようすをとらえたものです。また、ターン、ロール、スプリットS飛行 、インメルマンターンなどの解説図も付けました。

11月号の特集および関連の目次は次のようになっています。

・好みはタカそれぞれ 漫画=一日一種

・鳥界ハンターの真打ち、猛禽のハンティングを徹底解剖! 文・写真=若杉 稔

・イヌワシとクマタカ 雪国の山地を生きる「狩りの生態」 文・写真=石部 久

・猛禽類だけじゃない! 身近なハンターたち 文・写真=石田光史

・干潟の“意外な”大物ハンター、ハシボソガラス 文・写真=田仲謙介

・鳥ファーストな撮影術 かっこいいミサゴが撮りたい! 文・写真=佐藤 圭

・こんなもの、捕ってます! 日本野鳥の会神奈川支部の記録から 文・写真=秋山幸也

・我孫子市鳥の博物館 企画展「猛禽 ─タカ・フクロウ・ハヤブサ─」潜入レポート 文・写真=BIRDER

・[BIRDER Graphics]里山で暮らすクマタカ 文・写真=吉野俊幸

若杉が書いたページのレイアウトは以下のようになっています(すみません、いつものようにクリックしても画像は拡大されません)。

BIRDER 2023年11月号の20~23ページ

「猛禽のハンティングを徹底解剖!」

今までのBIRDER誌には掲載されなかった連続画像を3枚使いました。これはいわゆる合成写真とか合成加工写真といったものとは若干異なっていて、秒10コマの静止画像(約0.1秒間隔)をその進行方向に単純に何も加工せずに並べただけの「説明画像」です。一般には動画からコマを切り取ってつなげる場合が多いのですが、ここでは連写した静止画を並べました。背後に山や雲などの目印がないので相互の位置関係は100%正確ではないですが、おおよその位置はほぼ実際に近いと思われます。

正確を期すために、連続したコマのそれぞれの原画像(たとえばオオタカでは9枚を進行方向に並べましたがその9枚)、1枚当たりそれぞれ6MBくらいの画像データを全部、BIRDER編集部に提出してあります。明るさやシャープネスさえも含め何もいじっていないことが分かると思います。

筆者が今までに BIRDER 誌に書いた文章は、下記の通りです(すでに購入できなくなった号があります)。

1 BIRDER 1999年11月号の P.66 「Net で GO! GO! GO!」 マーリン通信の紹介

2 BIRDER 2010年 2月号の PP.76-77 「拝啓、薮内正幸様 ♯26」

3 BIRDER 2012年 9月号特集の導入 PP.8-9 「ハヤブサとはどんな鳥か」

4 BIRDER 2012年12月号特集の導入 PP.6-7 「冬のタカ観察の魅力とは?」

5 BIRDER 2013年 9月号特集の中 PP.20-21 「ハイタカ属とはどんなタカたちか?」

6 BIRDER 2014年 9月号特集の導入 PP.4-5 「夏鳥としてのサシバとハチクマ 観察の魅力」

7 BIRDER 2014年 9月号特集の中 PP.24-25 「サシバの幼鳥は何をしに日本へ来るのか?」

8 BIRDER 2016年 2月号特集の導入 PP.18-19 「水辺のワシタカ類 その観察の魅力」

9 BIRDER 2017年 1月号特集の中 PP.30-31 「ハヤブサ類との付き合いかた ~保全の過去・現在・未来~」

10 BIRDER 2017年12月号第2特集の中 PP.35-37 「オオタカ希少種解除 なぜ祝えないのか?」

11 BIRDER 2018年10月号特集の導入 PP.16-17 「空振りしないための タカの渡り観察の基礎知識」

12 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.22-28 「”部位別” 渡るタカの見分け方ガイド サシバ・ハチクマ・ハイタカ属・ノスリ」

13 BIRDER 2021年 9月号特集の中 PP.34-35 「サシバ暗色型 観察ガイド」

14 BIRDER 2023年 2月号特集の中 P.29 「ヨシ原の覇者 チュウヒ & ハイイロチュウヒ」

15 BIRDER 2023年 2月号特集の中 P.30 「多彩な技を持つ高速ハンター コチョウゲンボウ」

16 BIRDER 2023年11月号特集の中 PP.20-23 「猛禽のハンティングを徹底解剖!」

(Uploaded on 16 October 2023)

営巣中のオオタカが巣の近くから飛んで少し離れた木の枝にとまったとします。この時、体の向きは巣とは反対側を向くことになるので巣を見るためにはクルンと180度回転して体の向きを変える必要があります。反対側を向いていては巣の監視はできないからです。狩りの目的で鉄塔や枝にとまった時も同じで、体の向きを180度変えることが多いです。こういう枝の上や鉄塔の上で体の向きを変えることはしょっちゅうやっていることで、私もほぼ毎日のように見かけます。

狩りの途中でも枝移りしたり、同じ枝の上で向きを変えたり、鉄塔の上でも小移りをしたり向きをしばしば変えたりしています。私が今年一番多く観察したオオタカFA(雌成鳥)は体の向きを変える時、いつでも(上から見て)右方向へ回転することに気が付きました。右足を軸足にして、右方向へ左足を回転させるので、この個体の利き足は左だということが分かりました。

人間の右利き・左利きはよく話題に出ます。聞くことが多い部位は手、耳、目、足で、利き手、利き耳、利き目、利き足などがあります。他にもあるかもしれません。利き手は鉛筆を持つ手、箸を持つ手です。利き耳は壁に空いた小さな穴から声を聞こうとするとしたらどちらの耳で聞くか(あまり多くはないことですが)という耳で、私の場合は、小さな声を真剣に聞こうとするとしたらつい右耳に掌を持ってくるので利き耳は右です。利き目はカメラのファインダーやスコープを覗く時にいつでも右目を使うので、利き目は右ということになるでしょう。利き足はサッカーボールを蹴るほうの足です。調べてみると、後ろから誰かに押された時につい先に出る足や、階段を上る時に無意識に第一歩を踏む足(これは私にはよく分かりません)が利き足だとも言われてますので、これも私は右です。

オオタカの場合、利き耳や利き目はどういうふうに調べたらいいか分かりませんが、利き手と利き足は調べられそうです。鳥類の場合は手が翼になっていますから、利き手はつまり「利き翼」のことになります。何かを翼でバサッとたたくなどの攻撃をするときに叩く翼が「利き翼」ということになるでしょう。鳥類の場合は左右のバランスというものがかなり重要なので、飛行中は左右の翼を同等に使っていると思われますが、急に向きを変える時や何か違った動きをしようとする時にはどちらかの翼だけを上にあげたり位置を変えたりします。その時の翼が利き翼ということになるでしょう。でもこれについては観察中に気を付けていますが、私はあまりたくさんデータをとっていなくて、個体ごとの正確な事は分かりません。

一方、足については先に書いたクルンと回転する時の軸足ではない方の足が利き足ということですので容易に調べられます。下の画像を見てください。巣の近くから出てきたオオタカFAが鉄塔の上の手すりのようなところにとまりました。向こう向きでは鉄塔の太い柱の方を向いてしまいますし、巣の方向とは反対なので、すぐに180度回転してこちらを見ました。その時に上から見て右へ回転したか、左へ回転したかによって軸足と利き足が判断できます。軸足でないほうが利き足です。この個体は右足が軸足になっています。左足がぐるっと動きますから利き足は左です。この個体がこの鉄塔のこの位置にとまって回転するところは頻繁に見ましたが、いつでも同じ方向へ回転しました。やはりタカにも利き足はあると考えて良さそうです。

ただ、反対側へ回転したこともありました。それは木の幹に近い枝にとまった時で、もし右回りするとなると、尾羽が幹に当たって回転しづらい時でした。だから反対側へ回転しただけだろうと思いました。

上の画像からも分かるように、軸足にはかなりの力がかかってしまいます。右足がすごく不自然な位置になっていて、かなり無理な回転をしているように見えませんか。こういうところを見ていると、よく軸足が折れずに(骨折せずに)回転できるものだと感心します。強い力がかからないようにするためと思うのですが、回転する時には趾の握りを緩めて(つまり人間で言うと手の指を開くようにして)、強い回転力がタカの跗蹠や脛、付け根にかからないようにしていることが分かります。そのためだと思うのですが、多くの場合回転中にバランスを崩しやすいので、両翼をうまく使って(実際は下の画像のようにどちらか片方の翼を主に使って)体全体のバランスを取っています。双眼鏡で観察していると、体のバランスを崩し、すぐに回復させていることがよく分かります。

(Uploaded on 1 August 2023)

タカ類が木の枝や鉄塔にとまっている時は、たいてい狩りの初期段階である獲物探索中のことが多いです。目立つ枯れ木や鉄塔にとまっていると、カラス類や他のタカ類によけいなちょっかいをかけられたり、あるいは自分が捕食される危険さえ出てくることがありますので、もしほんとうに休憩しようとするなら多くの場合はひっそりと目立たないところでゆったりと休憩します。一方で、それほど目立つ場所でなければ、あるいは状況が許せば目立つ場所であっても、ゆっくりと休憩しながら、もしも狩りのしやすい獲物(たやすく捕獲できそうな巣立ったばかりの幼鳥や弱っている鳥など)が現れたら突然飛び出してハンティングを始めることもありますので、正確に「これは休憩中である」とか「これは獲物探索中である」と断言することは難しいです。つまり獲物探索しながら休憩する場合(または休憩しながら獲物探索する場合)があるということです。相手(獲物)がどう出るか、周りの状況が次にどう変わるかはタカ本人にも予測ができないからです。

こういう状況を観察する時、獲物探索中のタカの「体の向き」と「頭の向き」はひじょうに重要です。タカの様子を見ていて、どちらを優先しようか迷うことがあります。それによって私の次の観察地点選定(タカが飛び立った後どこへ私が行くか)が大きく変わりますし、ハンティング位置を予測できれば、タカが狩りに飛び立つ前に先回りして狩りの行われそうな地点に行って狩りを近くで見ることができるからです。鉄塔にとまったタカが体を北向きにしていても、さかんに左の方ばかり(つまり西の方ばかり)を注視していると、このタカはどちらの方向へ飛び出していくのだろうかと思います。体の向いている北の方へ飛び出すか、頭が向いている(視線の先の)西の方へ飛び出すか、どちらでしょうか。今までの私の経験では、体の向きよりも頭の向き、つまり「見ている方向」が重要です。

その理由をいくつか考えてみます。

(1) 体の向きは風の強さによって決められてしまうことがあります。強風時のとまりはほとんどの場合に風上を向いています。もしも強風時に風下の方を向いていると体じゅうの羽毛がまくり上げられるように立ってしまいます。冬は体温が奪われますし、夏でもタカにとっては落ち着かない煩わしい状況になるでしょう。羽根が傷みやすく、飛び立ちもスムーズにはいかなくなります。もしも風上を向いてとまれば、体のほぼすべての羽はピタッと体に密着しています。ですから西の方に獲物がいて、飛び立つタイミングを図っている時でも、風上へ体を向けていたほうがよいことになります。ですから特に強風時は体の向きよりも頭の向きが重要になります。強風時でなくても、必ずというわけではありませんが、頭が向いている方向へ飛び出すことが多いです。

(2) 自分が目立たないような向き(白い胸や腹を見せるか、黒っぽい背中を見せるか)を考えてとまっているように思える時があります。背中を向けていれば相手からは目立たなくなります。突然体の向きを反対へくるっと変えて、その直後にハンティングに飛び立つことがありますから、あながち否定はできませんが、ただ、タカがそのことを考えてそうしているかどうかは疑問に思う時もあります。

(3) 光線の向き(順光か逆光か)が関係している時がありそうです。バックが晴れか曇りか(青空か雲か)も関係あるかもしれません。木の枝の伸び方によっては自分が飛び出しやすいようにわざと崖の方を向く時があります。フェイントではないと思いますが、崖の向きか崖の反対向きかという二者択一で選択せざるを得ない時には必然的に崖の方向を、あるいは反対側を向くという場合もあります。とまりの位置から見て、巣がどちらの方向にあるかによることもあります。

(4) 複合的な要因もあります。例えば「誇示どまり」をしながら、あわよくば獲物を探そうと思っている時は太陽の方向へお腹を向けています。また、「監視どまり」で、雌が抱卵中に雄が巣や営巣林を監視しながら同種の侵入個体やカラスなどを見ている時は巣の方向を向いていることが多いので、そういう時にあわよくば獲物を探そうと思っていると、体の向きは巣の方向ということになります。このように体の向きが必然的に決まっている時には体の向きよりも頭の向き(視線の先)が重要になってきます。

タカが木の枝、鉄塔、電柱、電線などにとまっているだけの時でも、観察者にはいろいろと考えるべきことがたくさんあります。一方で、タカはもっと柔軟に考えていて、そこまで考えていないかもしれませんが。

(Uploaded on 23 March 2023)

今までこの通信には失敗談をいっぱい書いてきました。誤判断、識別の間違い、個体の取り違えなどで、それらは推測や先入観、バイアスがかかっていたことなどが原因でした。今日の文章も書くにはあまりに恥ずかしいことなのですが、逆に考えるとこれは良い勉強になったなぁと思えることでもあり、ひょっとして誰かのお役に立つことがあるかもしれないと思い、あえて書くことにしました。

(1)

2022年10月中旬、北海道でのことです。私はあるタカ渡りポイントでハイタカを観察していました。朝のうちは仲間と一緒に見ていましたが、正午前に皆が山を下りていったので、午後は一人だけで見ていました。この日の観察のメインをハイタカに絞り、朝からハンティングシーンや急降下のようすを連写で撮りまくっていました。午後になってその日初めてのオオタカ成鳥が出ました。タカ類は何かが出現するとそれにつられるように一緒に他のタカ類も出てくるパターンが多いのですが、この時もハイタカ3羽が同時に出た直後にこのオオタカが出て、ハイタカとオオタカの計4羽が頭のすぐ上で同時に舞いはじめました。双眼鏡で見ていると、さらにその向こうにハヤブサらしき鳥も出ました。この地点のハヤブサは近くの営巣個体が頻繁に出現することが多くこの日も朝から何度も出ていたので、ある程度近い時や変わった行動以外はほとんど画像にしようと思いませんでした。この時もハイタカとオオタカのずっと奥の方(遠く高く)に出てきたので、それほどじっくりと見ることもなく、しかし「小さなハヤブサだなぁ」、「遠いとこんなに小さく見えるものなのか」と大きな違和感を持ちながらも、「ハヤブサはいつでも見えるから、今はオオタカとハイタカを見なくては……」と思い、それでこのハヤブサ類を見ることはやめました。

違和感を抱きながらもそのままにしてしまいました。ところが、山(と言っても低い山ですが)を下りて何人かの観察者がおられるところまで行くと、「何かよく分からない鳥を撮った」と言われる人がいました。時刻を聞くと私がハイタカ3羽とオオタカ1羽とこのハヤブサ類を観察した時刻と同じでした。画像を見せていただくと、それはなんとコチョウゲンボウ ForJでした。

久しぶりに秋の渡りのコチョウゲンボウを観察しながらも、十分に見ることなく、画像を撮ることもなく、惜しいことをしました。

(2)

それから一週間後の10月下旬、愛知県でのことです。私はある干拓地で鷹隼類を観察していました。電線にドバトが数十羽とまっていましたので、オオタカかハヤブサがこの群れに突っ込んでくるかもしれないと思い、しばらく待つことにしました。一時間ぐらい経ってドバトが増えてきて100羽を超えた頃、上空からハヤブサ類が垂直急降下に近いくらいの角度で降下してハトの群れに近づきました。ハトは当然ながら大きな音を立てて飛び立ち、逃げまどいましたがハヤブサはハトを追いかけずに上空で旋回を始めました。普通、こういう時のハヤブサはハトの群れを追い回したり、急上昇・急降下を繰り返したりしますが、このハヤブサはそういうことはしませんでした。双眼鏡では体下面が純白に見えなかったので幼鳥だろうと決め込んで、上空に上がってしまった後で撮った画像は小さくしか写っていませんでした。画像は眼鏡もルーペも使わず軽く確認しただけですが、胸や腹に縦斑があることだけを見て、「やはりハヤブサ幼鳥だ」と判断してしまいました。「ははぁ、今年生まれの幼鳥だから、まだ狩りに精通していないのだな」と勝手に解釈してしまい、双眼鏡も使わず肉眼だけで見ていました。

ところがハトがグルグルと旋回しながら飛び回っているその上をこのハヤブサはゆっくりした旋回をずっと続け、なんと5分間も旋回して南方へ飛去して行きました。普通ハヤブサはそんな長い間ハトの上で旋回し続けることはないですから、ここでも強い違和感がありました。あとで画像を拡大してルーペでチェックしたらハヤブサではなくてチゴハヤブサでした。ドバトの群れに急降下で突っ込むのはオオタカかハヤブサしかいないだろうと勝手に決め込んでいたのですが、今回突っ込んだ(ドバトをびっくりさせた)のはチゴハヤブサでした。

コチョウゲンボウをハヤブサと誤認し、その一週間後には今度はチゴハヤブサをハヤブサと誤認するというとんでもない失敗を連発してしまいました。「何か違和感を感じる」と思いながらも、いつも見ているハヤブサはそれほど珍しくもないと思ったからなのか、気が緩んでいました。そして、つくづく先入観を持つということ、バイアスがかかるということは危ないことだと実感し、「違和感」を放置することはよくないと感じました。

【コチョウゲンボウの件】

① 明らかに小さく見えたが「遠くを飛んでいるハヤブサは小さく見える」「このハヤブサはそもそも小さい個体かも」と推定してしまった。

② 今までこの通信でコチョウゲンボウはハヤブサとシルエットがそっくりで、大きさだけが小さいので、コチョウゲンボウという名前をやめて「コハヤブサ(小ハヤブサ、小隼)」にしようかと言っていたくらいなのに、ミスをした。こんなに小さなハヤブサがいるのかという違和感があったのなら、その違和感の後ろには必ず何かがあると思わなければいけなかったと痛感した。

③ 渡り途中のコチョウゲンボウを見る機会は少ないので、頭の中にコチョウゲンボウという選択肢がほとんどなかった。

④ ハヤブサはいつでも見られるなどと思わず、もっと大事にしなくてはと反省しました。

【チゴハヤブサの件】

① チゴハヤブサがドバトの群れに突っ込むという瞬間を今まで見たことがなかったので、想定外だった。

② ハトの群れに高空から急降下で突っ込むのは(愛知県では)オオタカかハヤブサしかないと決め込んでいた。

③ ハトの上を5分間も旋回し続けるというおかしなことを「違和感」と感じながらも「縦斑の幼鳥だからこういうことがあるかもしれない」と放置してしまった。違和感の先には必ず何かがあるはずなのに。

④ 愛知県で見るチゴハヤブサはほとんどが渡りの通過個体で、時にトンボを空中で捕えながら渡っていく程度というイメージしかなかった。

⑤ (ひょっとして)今回は、渡り途中に小鳥を捕えようとして急降下したところ、そこにドバトがいたので、ドバトが勝手にびっくりして騒ぎまくっただけだったのかもしれない。

【経験者が感じる違和感について】

まったくの初心者の方なら上のような違和感は持たないと思います。ある程度鳥を見てきた人、経験のある人は時々何らかの違和感を感じることがあります。なぜ違和感を持ったのか分からないまま終わってしまう、過ぎてしまうことがありますが、おそらくそれは何かしらの判断ミス(識別ミス)がそこにあったということが多いだろうと思います。経験を積めば積むほどその違和感というものは重要な情報を観察者に伝えています。違和感を放置せずとことん突き詰めることが大事です。

なお、この違和感は個体の入れ替わり時にも持つことがあります。

① ハイタカが木の枝から飛び立って向こう側へハンティングに行きました。ほどなくして手ぶらで戻ってきた個体はなんとなくやや大きく感じてしまいました。実はこの個体は雌幼鳥で、先の個体は雄成鳥だったということがありました。

② コチョウゲンボウ(幼鳥か雌)が電線から飛び立って狩りに行き、肉眼では見えないくらい遠くまで行ってしまいました。車でそちらへ見に行くと電柱の近くの電線にとまっていました。「ははぁ、狩りに失敗してここにとまっていたのか」と思ったものの、なんとなく色が違うかな?と違和感を感じ、双眼鏡でよく見たら、雄成鳥でした。

こういうことは観察時にはほとんど毎日のように経験することです。「違和感」の裏には大きな何かがあります。ベテランの人はこういう違和感を放置しないようにすることが大事で、初心者の方は早くこういう違和感が感じられるように経験を積むとよいだろうと思います。

本来は先入観を持たずに観察を続けられれば一番よいのですが、人間という生き物は先入観なしで生きているとすぐに疲れてしまいます。それを助けて軌道修正してくれる一つが違和感なのでしょうか。鳥の観察だけではなく、生活のあらゆるところで同じことが言えそうですが。

(Uploaded on 14 December 2022)

2022年秋、タカの渡り観察中に見たちょっと変わったタカを4例取り上げます。画像処理はいつも通り何もしていません(原画像のトリミングのみです)。

(1) サシバ部分暗色型

9月17日。この秋一番おもしろかった1例ですが、これについてはすでに書きましたので、興味ある方は下記のリンク先をごらんください。

結局、この秋見たサシバ暗色型は知多半島の渡り個体1羽だけでしたが、白樺峠でこの部分暗色型が見られてよかったです。なお、今年のサシバ(一般型)確認は初認が3月23日、終認が11月3日でともに成鳥でした。

(2) ノスリ

10月12日、変わった模様のノスリを見ました。たくさんのノスリが群れになっている時でも、通常の個体と比べて色彩や配色が変わった個体が混じっていることが多いので、いつでも双眼鏡(14倍防振双眼鏡)を使って一羽一羽確認することにしています。大陸から渡って来たのではないかと思われるような濃い鷹斑が体中にびっしり見られる個体とか、多くの部分でオレンジ色が濃い個体とか、異常なほど黒っぽいあるいは逆に白っぽい個体などを時々見かけます。時にはケアシノスリがノスリの群れになじめない状態で交じることもありますので遠くの個体でも必ずチェックしています。

今回のノスリはかなり遠かったのですが、双眼鏡で初めて見た時、頭や喉のあたりと腹部との間に非常にはっきりと区分されたような色の差があって(ジグザグのように区分けされていて)、あっと思うほどびっくりしました。遠かったのですが何とかカメラのAFが効いて、一応証拠写真程度のものが撮れました。下の画像です。こんな程度にしか写っていないですが、おおよそのことは伝わるのではないかと思います。写真がないと何も伝えられませんから、やはり写真は重要です。

(3) たぶんハイイロチュウヒ

10月13日に見たこの個体は上のノスリ以上に遠かったです。わたくしの頭の真上を通過して行きましたので、水平距離は0mに近いのですが高度がかなり高かったので小さくしか見えませんでした。最初、肉眼で気がついたときはゴマ粒ほどで、そもそもタカなのか何なのか分からなかったのですが、双眼鏡で見るとタカ類で、次列風切あたりを中心として黒い部分が非常に目立って、「なんだこれは!」と思うような個体でした。頭にパッと浮かんだのは ウスハイイロチュウヒ幼鳥ではないかということで、すぐにカメラに持ち替えて連写しようとしましたが、距離が遠かったのでオートフォーカスが効かず、マニュアルでピントを合わせました。かろうじて5枚ほど甘いながらもピントが来ていました。

よくよく画像を見てみると、翼先突出数が5枚ですから、それが4枚である ウスハイイロチュウヒではなさそうです。突出している4枚のとなりのP6が幾分長く見える個体もいるそうですが、それにしても今回の個体のP6はちょっと長すぎます。「残念!」と思ったのですが、ハイイロチュウヒにしては、双眼鏡で見た時の印象も撮影した画像を見ても、黒い部分が多く、(体下面+下中小雨覆)と(黒い部分)と(それ以外の部分)の配色が興味深く、見たことがない珍しい個体だということには変わりありませんでした。

(4) トビ

10月26日、岬の先端近くで9羽のトビが一緒に旋回したり、飛び回ったりしていました。私はいつもの習慣で、多くの人があまりじっくりと見もしないトビを双眼鏡で一羽一羽チェックしていました。当年生まれのトビ幼鳥は秋には多くの個体が頭部だけ成羽に換羽しますが、まだ幼羽のまま頭部に白い縦斑がたくさんある個体がいる一方で、すでに頭部すべてが成羽に換わっている個体もいて、それをチェックするのが目的です(私のタカ仲間がこれを一生懸命やっているので、私も)。トビの換羽は他のタカ類と比べると特別です。こうして一羽一羽見ていたときに他のトビと比べて(光線の角度とか光の具合だけではなさそうな)かなり黒い部分の多いトビがいました。トビの群れにハチクマ暗色型が1羽交じっているのかと思ったほど黒い部分が多かったです。「黒い部分は雨覆と、その先の……」などとついつい双眼鏡でじっくり見てしまったので、カメラに持ち替えた時は既に頭があちら向きになって、下の画像のような後ろ姿しか撮れなかったのですが、かろうじて黒っぽい部分はどこかという程度は写っていました。

その日のそれ以降も、その3日後にも同じ地点で出現したトビをすべてチェックしましたが、この個体は出現しませんでした。他のタカ類でもそうですが、たいていの場合チャンスは一回だけ、しかも撮影できる時間はほんの数秒以下(時に1秒未満)しかないということが多いです。証拠写真は重要ですが、かと言って多くの人がやっている「見るよりもまずは撮る」という気にはならないです。この辺りの選択はいつも微妙で、私はまず双眼鏡で見ることが多いので、シャッターチャンスをよく逃します。カメラマンよりもウォッチャーのようです。

一方で、ひょっとしてこのトビは私の見間違いだったという可能性もあります。もっとクリアーに撮影されていたら文句なしですが、やはり画像がよくありません。光の関係でそう見えてしまったのではないかということも完全には否定できないものです。画像は下雨覆部分が黒く写っていますが、肉眼で勘違いをした上に、画像でもだまされて、肉眼・画像の両方でこのように誤判断した可能性はありえます。バイアスがかかってしまうと客観的な証拠さえも流されて誤判断してしまうことがあるのと同じです。他の8羽のトビと比べて「若干黒味の強いトビ、黒っぽいトビ」だったことは間違いないですが、それを「かなり黒味が強いトビ、暗色のトビ」と認識してしまった(決めつけてしまった)可能性はあります。

(Uploaded on 21 November 2022)

干潟でシギの群れを見ていると突然何かにびっくりしたように舞い上がることがあります。たいていはハヤブサが接近してきたときですが、オオタカやチュウヒの場合もあります。ハイタカだった時もあります。昔の私は「何が来た? オオタカか? ハヤブサか?」「どこだ? どこに来ている?」と周りを探さなければならなかったのですが、ある時から観察方法を少し変えました。急降下してきたハヤブサやオオタカは、急降下する前は、どこかから移動してきているはずです。その前はどこかで旋回上昇していたはずです。そしてその前はどこかでとまっていたはずです。遠くでもいいので早くからとまり個体を見つけて、そのままその個体に付き合うという方法です。場合によっては何時間も同じ個体を見続けることもあります。

最近の私のメインの観察種はオオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウ、チュウヒの5種です。この5種のうちチュウヒ以外はいずれも肉眼では見えないほど高いところから、急降下ハンティングをすることがあります。そこにタカがいるということを知らなければ誰の目にも見えないほどの高さからのハンティングです。3年ほど前までの私は両眼視力が2.0ほどあって、かなり自信を持って遠くにいる個体を見つけていましたが、そんな視力でも低いところを飛んでいる時から追跡し続けて見ていないと分からないほど高いところまで上がってからのハンティングです(チュウヒも同じようにかなりの高空まで旋回上昇しますが、目的は他のタカとは別です)。

オオタカは高空からの狩りを一年中します。樹木や鉄塔から飛び立った後、旋回上昇しながらどんどん高度を上げていきます。上昇気流をうまく捉えているのでしょう。早朝はあまり上がっていかないことからもそう考えられます。ただ、上昇気流がなさそうに見える曇天で無風の時でも難なく上がっていきますから、私が認識できないような上昇気流があったり、私が知らないような上昇するコツというものがあるのでしょう。旋回しながら上がっていって、ある所で若干位置を移動させたり時に高度を少し下げたりしながら体の向きを変えて徐々に移動します。上がると肉眼だけでは見えないくらいまで上がっていきます。どのあたりを飛んでいるのだろうか、どれくらいの高度だろうかが気になって双眼鏡から眼を離して肉眼で見ると、あまりにも小さくて分からないほどで、再び双眼鏡の視野に入れようとしてもなかなかすぐには入ってきません。特に今私が使っているキヤノンの14倍防振双眼鏡は(現時点では最高の機材と思うのですが)倍率が高い分だけ当然のこととして視野が狭いので、再キャッチは難しいです。それほど高いところまで上がっていくということです。

高空を飛んでいるタカをよく見ると、頭を左右に振ったり、下の方を注視していることが分かります。獲物を探索しています。捕獲対象が決まると徐々に高度を下げたり、あるいはそのまま一気に高度を下げて滑空します。急降下になることも多いです。急降下の時は正面から見ると両翼はほぼすぼめていたり、時にW型になり、横から見るとほぼ紡錘形になっています。どんどん高度を下げて獲物に近づくと両足をグイッと突き出します。意外と早いうちから足を出すこともありますが、そういう時は速すぎる速度を落とすために調整しているのかもしれません(地面に激突すると危険です)。そんな時のオオタカの足は長く、「足ってこんなに太くて長かったのか」と思うほど大きく前へ突き出します。足を出している時間が短くて、観察に慣れていない人には出したか出さなかったかが分からないこともあるほどです。

幼鳥も高空からの狩りの技術をすぐに習得するようで、冬の幼鳥も高空からのハンティングをよくやります。愛知県の例では、広い農耕地で、主にドバトやムクドリを捕えています。獲物となる鳥たちにとっては頭の上から猛烈なスピードで落ちてくるタカはかなりの脅威でしょう。直近まで迫られた時に瞬時に身を交わして逃げ延びるところをよく見ますが、あっさりととらえられる時もあります。獲物となる鳥たちの飛行技術、あるいは巣立ったばかりの幼鳥かどうか、体力、体調その他、いろんなことが影響しているのでしょう。

鳥にとって目に見えないほどの高空から急降下で突っ込んでくるオオタカはかなりの脅威になるでしょう。水中にいる魚が、突然空から水中に突っ込んでくるカワセミやヤマセミの嘴、あるいはミサゴの足の爪に捕らえられてしまうように、耕地にいるドバトやムクドリは急降下するオオタカに気が付かないので逃げ遅れることが多くあります。逆に考えると、ドバトやムクドリが群れになる理由がよく理解できます(誰かが早くにオオタカを見つけてくれます)。

急降下の狩りに失敗することが多いので、失敗も成功も合わせて今までに数100回の狩りを見てきましたが、角度が緩やかな時とほとんど鉛直な時など、実に様々です。私が見ているその時々での観察角度の違いもありますが、それを加味してもやはり様々な角度で急降下しています(同じ地点から何度もいろんな方向へいろんな角度で突っ込んでいきます)。メジロを捕えるところを見ることが多かったのですが、かなり高空で狩りを始めても、メジロが一気に高度を下げるように逃げていきますから、多くは地上近くで捕えます。時には不意打ちを食わせるように高空で一瞬にあっけなく捕ることもあります。

コチョウゲンボウについては、今までこの「マーリン通信」で何度も書いてきました。オオタカやハヤブサと同じように高所から急降下をしてハンティングをします。体が小さい鳥なので、高度が上がるとハヤブサやオオタカ以上に見にくいです。オオタカと違うところは急降下の角度です。石をそっと落とした時の角度、すなわち、ほとんど鉛直に落ちていきながら獲物に何回も成功するまでアタックします。小鳥にとってはまさに脅威となる狩りの方法です。こういう狩りを何度も見ていると、見るからに「小さなハヤブサ」という印象をもちます。標準和名を書き換えることが可能ならば「小さなチョウゲンボウ」という意味のコチョウゲンボウなどという名前をやめて「コハヤブサ」にしたいと常々思っています。現に仲間内ではコハヤブサという名前を勝手に使っています。対外的には(原稿書きなどでは)そういうわけにもいかないのでコチョウゲンボウと呼んでいます。コチョウゲンボウとチョウゲンボウは名前がよく似ていますが、狩りの能力に関しては大きな開きがあります。

オオタカとほぼ同じような急降下ハンティングをしますが、オオタカ以上にスピードコントロールがうまいようで、速い速度のまま獲物に突っ込んでいきます。私が心配する必要もないのでしょうが、地面に激突したらどうしようと思うほどです。高速でも身のこなしは自由自在に感じられます(高速だから自由にできるというのがほんとうでしょう)。体形はオオタカ以上に紡錘形になる傾向があります。

チュウヒもオオタカと同じようにかなり高いところまで上がっていきます。早朝は見ないですが、時間がたつと(たとえば9時を過ぎると)よく見るようになります。双眼鏡で見ても小さくて見えないほどまで上がって、ある時滑空に転じます。上の4種と違って、その高空から一気に急降下で獲物に突っかかるところは今まで一度も見たことがありませんが、高空から徐々に高度を下げてきて、それから獲物に突っかかるところは見たことがあります。

チュウヒが高く上がる主な目的は、遠くまで狩りに出かけることです。上昇気流を使って高度を稼げば省エネで飛行できます。サシバやハチクマの渡り時の飛行と同じです。ある時、雄がヒナのいる巣の近くでどんどん旋回上昇してから滑空し、7kmも離れたところへ行って、そこで860m飛んで狩りを成功させて、また獲物(小鳥)を足に持って6.82kmを延々と17分間もかかって巣まで一直線に運んできたことがあります。向かい風が強かったこともありますが、帰りは時速24kmほどのスピードでした(途中に旋回上昇をいれました)。遠いところでしたが、そこまで行けばそこに獲物が豊富にいることが分かっていたのでしょう(あるいはそこにオオヨシキリなどの巣内ビナがいることを知っていたのかもしれません)。

-------------------

チュウヒ以外の4種もチュウヒと同じように、遠くへ移動したいときに、同じように旋回上昇をして高度を上げて、その後に滑空して高度を下げ、遠方でハンティングを始めることがありました。

「しつこい人間に観察圧をかけられたオオタカが、嫌気が差して旋回上昇で高度を上げて、他所へ移動していく」ということを聞いたことがありますが、そう思うような時でも、やはり遠方で狩りを始めることが多いので、嫌気からの旋回上昇というものは(あるかもしれませんが)あまり多くはないように思います。もしも観察圧から嫌気がさしたのなら、その場から水平に飛んで避けることが多いようです。単純な思考で物事を決めつけることのないようにしなければと思っています。

(Uploaded on 10 July 2021)

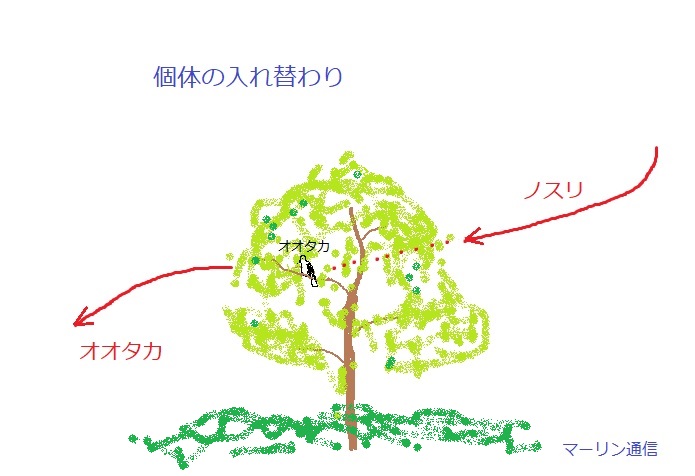

鷹隼類が木の枝にとまる時、とまりやすい木や好んでとまる枝というものがあって、1本の同じ木の同じ枝に日によって違う種がとまることがよくあります。いつもノスリがよくとまっている枯れ木に今日はハイタカがとまっていたというようなことをよく経験します。鷹隼類に好まれる木にはそれなりの理由があって、たとえば

1 羽を逆立てるような強い北風を除けることができる

2 南側に面してぽかぽかと温かい

3 見晴らしが効いていて、狩りに出発しやすい

4 安定してとまっていられる

5 安全な場所に位置している

など、いろんな理由があるようです。ただ、温かいとか寒いとか、その他のこともみんな人間の思考から来ているだけかもしれませんので、これらの他にもっと本質的に重要な理由がある可能性があります。

さて、皆さんは観察中の個体(飛行中の個体あるいはとまり個体)が瞬時に別の個体に入れ替わってしまっていたという経験はありますか。私は幾度もあります。

【観察例 1】

ある日、木にとまっていたオオタカ成鳥を観察していました。動きがないまま長時間とまり続けていたので、コンビニで昼食を買って、元の位置で食べようとして戻ると、その同じ木の同じ枝の同じ位置にオオタカ幼鳥がとまっていました。一瞬「えっ」と思いましたが、別におかしなことではありません。ほんの10分ほどの間とはいっても10分経てば個体が入れ替わることはありえます。それに、観察者が動くとそれまで警戒心を持っていた鷹隼類が警戒心を解くことができるようになったわけで、観察者を意識することなく自由に動けますので、こういうことはしばしばあります。ほんとうはタカに警戒心を感じさせてはいけないのですが、実際はやむを得ない部分もあります。

この例はオオタカ成鳥から幼鳥への入れ替わりなので、入れ替わったことが明瞭で、すぐに分かりますが、成鳥から成鳥、幼鳥から幼鳥への入れ替わりはすぐに気が付かないこともありそうです。「何かちょっと変だな」「何か違和感があるな」と思った時は入れ替わりの可能性を考慮してみると良いでしょう。とにかく、入れ替わったことに早く気が付けば何のトラブルにもなりません。

とまる枝を共用するわけですから、もし力の強い種や強引にとまろうとする個体がいると、それまでそこにとまっていた個体ははじき出されるように飛び立っていくことになります。

【観察例 2】

ノスリがオオタカに入れ替わったことがあります。飛んでいたノスリが大きな茂った常緑広葉樹にとまるような感じの飛行で降下していきました。葉が茂っていたので見えなくなりましたが、見えなくなった直後に反対側からタカが出てきました。その時私は一瞬「なんだとまらなかったのか。反対側から出てきた」と思いましたが、ノスリは見るからに木の枝にとまるような感じの飛行をしていましたし、出てきた個体のシルエットにちょっとした違和感があったので、念のため双眼鏡で見てみたら出てきたのはノスリではなくてオオタカでした。遠かったので肉眼ではすぐにオオタカとは分からなかったです。

こういう瞬時の入れ替わりをよく経験しました。識別を誤ったのではないかと疑問に思うときもありましたが、よく見ていればそういうミスは防ぐことができます。

【観察例 その他】

ほかにもいくつか経験しました。ほんの短い時間ながらも、観察中の個体の姿が一瞬消えた時、あるいは見失ってしまった時です。すぐに再捕捉できたものの、その個体は前のものとは別個体だったということがよくありました。観察中の個体が草地や樹木の陰になった直後再び現れた時とか、たくさんのカラスと激しい突っかかりあいをしていた時、あるいはやや遠いところの個体を観察していた時などは、再捕捉した個体がほんとうに今まで見ていた個体と同じかどうか、個体の入れ替わりの可能性があったかなかったかをその都度考えたほうがよさそうです。

--------- 注意すべき点 ------------

オオタカ成鳥から幼鳥へ、ノスリからオオタカへの2例は、しっかりと見ていれば分かることで、2例とも特に問題はありません。問題は、同じ種の中でよく似た模様を持つことの多い♂から♀に、幼鳥から幼鳥に、成鳥から成鳥に入れ替わるときです。イヌワシ、クマタカ、オオタカなど、近ければあるいは長時間観察できれば雌雄の判断がある程度正確にできますが、ごく短時間現れただけですぐに姿が見られなくなった時は雌雄どちらなのか分からないことがあります。そんなときにとまり個体・飛翔個体の入れ替わりが発生したら、「今まで、見ていた個体の雌雄を間違えていたのか」あるいは「♂が♀に入れ替わってとまったのか」の判断ができなくなります。十分に鮮明な画像でなくても画像を比較することはかなり役に立ちますので、やはり撮影は欠かせません。判断に必要な角度からの画像が撮影できない場合もありますので、鷹隼類の調査中や研究中、あるいは趣味で観察中であっても、やはり「ぼんやりとタカを見ていてはいけない!」と痛感させられます。

(Uploaded on 14 March 2021)

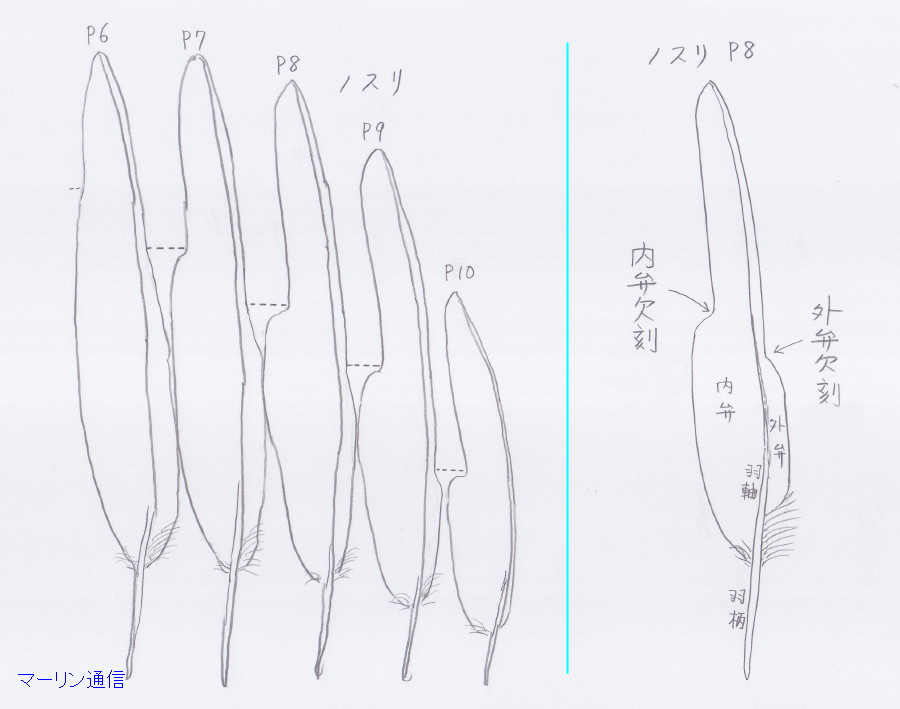

下のような画像を持ってきた人から「この羽は何ですか」という質問を受けたことがあります。同じような質問を、タカの羽が写った画像を見せながら各羽の名称や説明をしている時にも受けたことがあります。また、ある日、鳥のイラストを熱心に描いている女性に羽についてレクチャーしていた時「これは何という羽ですか」と聞かれたので、逆に「あなたは何だと思いますか」と聞くと「うーん、下雨覆が伸びてきた個体ですか」と答えられたこともありました。このように、かなり長い間鳥を見てきたベテランと思われる人からも聞かれることがあり、またとんでもない答えを聞くこともあります。

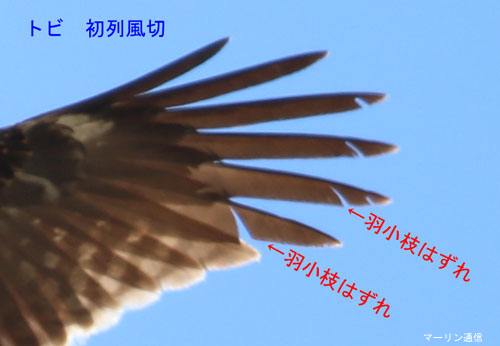

問題の羽は左の画像の中央部分で、初列風切と下初列大雨覆の間に何枚かの羽があるように見えます。その羽らしき部分を赤く縁取ったものが右の画像です。

赤く縁取った羽のような形のものは一枚の羽ではなく、隣り合う初列風切2枚の重なった部分がまるでそれぞれ一枚の羽のように見えてしまっているだけです。反射光だけで写った画像ではたいていの場合、これは見えません。透過光の強さの差で一枚の羽のように見えてしまいます。

タカ類の外側初列風切は下の図のような形状をしています。例としてノスリの初列風切ですが、他のタカ類でもおおよそ同じような形です。羽軸を境に外側(翼先の側)は外弁と呼ばれ、外弁欠刻 emargination と言われる欠刻があります。反対側(体に近い側)は内弁と呼ばれ、内弁欠刻 notch と言われる欠刻があります。notch は辞書には「V 字形の刻み目、切り目、くぼみ、段」などと説明があります。

図の右のように、羽一枚だけを見ると欠刻の位置は内弁と外弁でかなりずれています。ところが、図の左のように、隣りどうしの羽を並べて欠刻(外弁欠刻と内弁欠刻)の位置を比べると図の破線でつないだように隣りどうしの欠刻がみごとに一致しています。隣りどうしの羽の外弁欠刻と内弁欠刻がピタッと絡まって固定されますので、2枚の羽の重なった部分の厚さが約2倍になり、他の部分よりも濃く透けて羽のように見えます。羽1枚だけの部分よりも2枚が重なった部分(一部は3枚重なっている)は透過光が弱くなるのでその部分がまるで羽のように見えてしまうというわけです。

翼を全開すると外側初列風切の羽と羽の間に隙間ができます。その辺りのことを翼先分離とか翼先突出などと呼びますが、翼先の羽が分離しても、翼全体の羽の重なり方(外側の羽ほど下に、内側の羽ほど上に位置する)が乱れては困るので、乱れないように互いに支えているのでしょう。

羽のように見えても実在しない(虚の)羽ですから、私は「虚羽(きょう)」と呼んでいます。高校の数学Ⅰで習う複素数の虚数単位iから連想して勝手に名前をつけました。鳥学会などの公認の学術用語ではないですが、自分では面白い命名だと思っています。いかがでしょうか。

今回紹介した種はノスリですが、他のタカでも虚羽は見られます。特に、トビ、ハチクマ、ノスリ、チュウヒなどではっきりしていて、画像をチェックするとよく写っていますが、もちろんオオタカなどのハイタカ属でも見られますし、やや見にくいもののイヌワシやクマタカなどの種でも見られます。ただし、光の当たり方がポイントで、反射光だけで写った画像では見えなくて、イヌワシのような黒っぽい羽では見にくく、高精細、クリアーな画像でないと見えません。

(Uploaded on 5 February 2021)

今まで雌雄成幼を♂♀のような記号や日本語で雄・雌・成鳥・幼鳥などと書いていましたが、今回は私がふだん使っている M,F,A,Y,J,U で記述します。これからはマーリン通信においてもなるべく M,F,A ……などを使っていく予定です。

M は Male で、♂(雄)

F は Female で、♀(雌)

A は Adult で、成鳥(全身が成羽のみ)

Y は Young で、若鳥(幼羽と成羽が混在している)

J は Juvenile で、幼鳥(全身が幼羽のみ)

U は Unknown で、不詳不明です。

組み合わせるので、例えば MA は♂成鳥、FJ は♀幼鳥、ForJ は雌か幼鳥(つまりMAではない個体)などとなります。M や F を記述せず単に A とする場合は♂か♀か判別しなかった(判別できなかった)時などです。U は種は識別しましたが、雌雄成幼が判断できなかった時とスルーして判断しなかった時に用います。

----------------

ここ数年の私は一年中、春も夏も秋も冬も、タカ類・ハヤブサ類のハンティングシーンを見ることに集中しています。彼らはどういう戦略で狩りを成功させているのか、翼や小翼、尾、体をどう使っているのか、種ごとのハンティングの違いは……など、知りたいことが山ほどあります。

この秋は愛知県に渡ってきて(だいたい10月20日ごろから)、その後、居ついたハイタカの狩りを中心に見ていました。獲物のほとんどはメジロで、時にカワラヒワやその他の小鳥を捕える瞬間を10数回見ましたが、至近距離ではなかったので、画像から獲物の種名は何とか分かるものの、しっかりとピントが来ていないものばかりでした。鷹隼類の渡来数は地域やポイントごとに異なると思いますが、私がよく行く地点(愛知県)の今冬のハイタカの数は多い年に比べればやや少ないように感じています。皆さんがお住いの都道府県ではいかがですか。

そんな中、2020年11月下旬、愛知県Y川の河口に近い干拓地へ行きましたが、やはりハンティングの様子に目が行ってしまいました。この日の観察は一人で、6:40~12:30の約6時間、天気は晴れ時々曇りで、ほぼ無風でした。ハイタカは出現がなかったですが、半日で鷹隼類9種が見られ、そのうちハイイロチュウヒ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、チュウヒ、ミサゴの6種はハンティングのようすを見ることができました。オオタカとノスリは狩りを見ることができませんでした。印象に残った種の順に書きます。

クモの糸がそこかしこでかなり多かったです。種名等詳しくは分かりませんでしたが、バルーニングでしょう。

----------------

今年はCOVID-19の拡大で世界中の人々が思うようにいかない生活を強いられたと思います。「人類が生まれてこの方、いつの時代も大変な時代だった」ということを聞きます。これは世界史のトピックだけ、貴族の暮らしだけ、文化文明だけを追っていたのではなかなか分からないのですが、そこに生きた人々の生活をほんのわずかでも掘り下げて想像してみると、たしかにいつの時代でも苦しかったことがよく分かります。私が生まれるほんの7年前までは第二次世界大戦が行われていましたので、その後の時代は平和なような印象を受けますが、でも「生きづらい」時代だということは(たぶん)昔も今も同じでした。その原因は明らかにされていますが、原因が分かったからと言って「はい、それでは今日から別の生き方をしていきます」というのも難しいです。

おまけに歳をとってくると、むかし流行った「インベーダーゲーム」の最終盤のようになってきます。ゲームの最初のうちは誰でも簡単に気分良くインベーダーをやっつけることができますが、終盤になると敵機の数が一気に増えて、さらに相手の攻撃のスピードもぐんと増してきますので、人間業ではどう頑張っても最後は太刀打ちできないようにこのゲームはできています。100円玉一つで何時間でもゲームが続いてしまうとゲームセンターの人は困るし、遊んでいる人も飽きてくるので、当然終わる時が必要になり、そのためのからくりも必要です。ゲームを作った人はいろんなことがよく分かっていると思います。

(Uploaded on 20 December 2020)

バードウォッチングは気軽に始めることができる安全な趣味だと一般には思われていますが、けっこう危険な時もあります。鷹隼類の観察も同じで、一般の公園での鳥見などと比べると危ないことが多いです。昨日の私のへまを一つ。

タカ類の観察をするとき私は運動靴を履かず、たいていは長靴あるいはキャラバンシューズかトレッキングシューズを履きます。長靴は雨降りの日や泥の中、水辺近くを歩く時などで、これは一般的でしょう。キャラバンシューズを履くのは主に足首を保護することが目的です。急坂な登山道というほどの道は歩きませんが、ちょっとした坂のある登山道を歩いたり、起伏がある自然歩道を歩いたり、雑木林でもところによっては坂があったりしますので、やはりほぼ毎日キャラバンシューズを履く必要があります。

先日、この4年間履いていたお気に入りのトレゼータ製キャラバンシューズが傷んできたので、新しいものに買い替えました。履いていればすぐに慣れると思って気分よく履き始めたら、昨日、転倒しました。下の写真の黄色い矢印で示した左足のプルタブと同じく黄色い矢印の右足の靴ひものフックが絡んでしまいました。フックは片足で4個(左右に2個ずつ)ありますが、手を抜いて右足の下のフック2つを使わずにいました。一番左の画像のプルタブは危険だと思ってはさみで切ってしまった後ですが、元は一番右の画像のようにリング状になっていました。

さて問題はこのトラブルが私の年齢のせいではないかということです。ざっとで言うと、60~70%くらいはその可能性があると思います。歳ですから仕方がありません。残り30~40%は、若くても起こりうることと思うからです。体が倒れそうになると誰もが足を開いたり、ひざを曲げたりしてバランスを取るように対応すると思いますが、フックとプルタブが絡んでしまうと足は開けず、一瞬のことで何が起こったか分からなくなります。たとえて言うと両足の足首をロープできつく縛られてしまったような状態になります。さらにこの時はそれほど重い大口径レンズではないものの、キヤノンの100-400mmズームレンズと7DmarkⅡを両手で持っていて、とっさに「落とすとまずい!」と思ったのか、しっかりと持ったままでしたので、よけいに倒れやすかったのだと思います。

倒れたとはいっても幸いなことに草の上でしたので、痛みとか後遺症とかはまったくありませんでした。しかし、倒れたところの1メートル近くには大きな切り株があって、その脇に土管が置いてありましたので、頭が当たっていたらかなり危険でした。山の稜線を歩いている時だったらそのまま谷底へ落ちていきます。ニュースで谷底転落の死亡事故をよく耳にしますが、こういう些細なことが原因の場合もあるのでしょうか(登山の専門家に聞いてみたいです)。あるいは交通量の多い道路わきを歩いていて転倒し、車道側へ体が倒れたその瞬間に車が通りかかって死亡事故になることも考えられます。どんな小さなことにも気を付けないといけないですね。

こういう時に、何事も起こらずに擦り傷もなく済んでいく人と、その瞬間に死んでしまう人がいます。それぞれの人の業(ごう)をどのように理解・解釈すればよいのか、私には分かりません。

-------------------- +

タカ見、鳥見中の事故はかなり多いです。

〇 海岸の堤防から車が落ちてしまった

〇 急にタカが現れたので車から降りたら車が動いてしまった(エンジンがかかっていてPレンジに入れてなかったから)

〇 崖の上でバックしすぎて後輪2輪が脱輪し車が崖にぶら下がってしまった

〇 走行中に左に寄せすぎて脱輪した

〇 廃材に打ってあった釘を運動靴ごと踏んで足に刺さってしまった

〇 急坂を登っていて心臓発作が起きてしまった

〇 マダニに刺されて医者へ行かざるを得なくなった

〇 タカの渡り観察で紫外線を浴びすぎて上の瞼が腫れてしまった

〇 鳥の見過ぎで胃腸障害になった

〇 夏のアスファルト上での車内観察で熱中症になった

〇 行きかえりの交通事故

〇 氷点下の厳寒期に夜明け前から断崖絶壁に立って、翌日めまいになった

〇 上空ばかりをずっと見すぎて腰痛・首痛になった

これらはみんな、私が見聞きしたことや一部私が経験したことばかりで、おそらく全国各地で頻繁に起きていることでしょう。この他にも危ないことはきっといっぱいあるでしょう。私も68歳という年齢の割にかなりハードなタカ見(真冬の厳寒期でも、夜明け前から長時間におよぶタカ観察)を行っていますから、気を付けます。妻からは「深い山でなくても一人で山に入らないで、誰かを誘って出かけて……」と。そうですね、昨日は11月22日で「いい夫婦」の日でしたが、そんな日に死んでいては……。昨日は友人と2人で観察していましたが、転倒したところは一日中ほぼ誰も来ないところですので、もしも一人だけで頭を打って倒れていても、発見されるのは死んだ後です。

(Uploaded on 23 November 2020)

「タカ」の語源はいくつかの説があるようですが、一年中タカを見ていて一番もっともらしくて納得がいくのは「高い」「高く飛ぶ」説です。私に納得がいくからこの説が正しいというわけではないですが、実際、タカは高いところを飛んでいたり、高いところを渡っていくことが多いです。ハンティング中でも、高速を得るためにわざわざ旋回上昇して高く上がり、そこから急降下して必要なスピードを得ることが多いです。もっともタカ以外の鳥類もけっこう高いところを飛んでいることは多いですが、小さすぎて、双眼鏡のなかった時代には大きな群れでないと見おとされていた可能性があります。その点、タカ類は比較的大きいので、高くても分かる場合があるのでしょう。

タカの渡りなどで、よく聞く言葉があります。それは「タカが高すぎる」「遠すぎる」「かえってストレスになる」「最悪のコンディション」「見た気がしない」「いやになる」「気持ちがめげる」などです。確かに、そういうところを飛ぶことはよくありますが、「高い」ということは上昇気流をとらえやすくタカはいとも簡単に高空に達することができ、羽ばたかなくても楽に渡っていけるということ、「遠い」ということはいたるところに上昇気流があって観察ポイントの北側でも南側でもうんと遠くのほうでも、どこでもすいすいと渡っていけるということで、いずれもタカにとっては渡る条件が良いということです。もし翼を広げただけで1km上空まで難なく上がれたとすると、水平方向にはその10倍の10㎞くらいは羽ばたかなくても楽々移動できるようですし、風の向きが良ければさらに遠方までまったく羽ばたかずに移動できます。タカの気持ちを思うと、こういう日は「タカの渡る条件が良いんだ」と喜んでやって、タカに対して慈悲心を少し持てると良いなと思います。こういう心があれば(鳥にとって迷惑な)ストーカーじみたカメラマンになってしまうことはなくなります。こうなると観察者にはストレスが全くなくなり、こういう気象条件の時にはこういうふうにタカが渡っていく、こういう条件の日にはタカはあまり渡っていかない(渡れない、渡りにくい)ということがよく理解できるようになります。

私はできるかぎり「渡りをありのままに見る」ようにしています。タカが遠くを飛んでも近くを飛んでも、高く飛んでも低く飛んでも、あるいは(たぶん遠すぎて)タカがその一部の数しか見えなくても、ましてや写真が撮れても撮れなくても、それは、「タカがそこを選んでそこを飛んだから」というように観察します。無理にそう思い込まなくても客観的に見ているといつしか自然にそう思えるようになってきます。別の言葉で言うと、人間の意志とか希望(欲)、(撮影するとか数をたくさん記録するとかの)目的・目標をできるだけ取り払って、ただ客観的に、これっぽっちも主観を入れずに見るということです。こうなると、タカが渡るというエネルギーを直に感ずることができるようになり、渡り観察が今よりも数倍おもしろくなります。

------------------ +

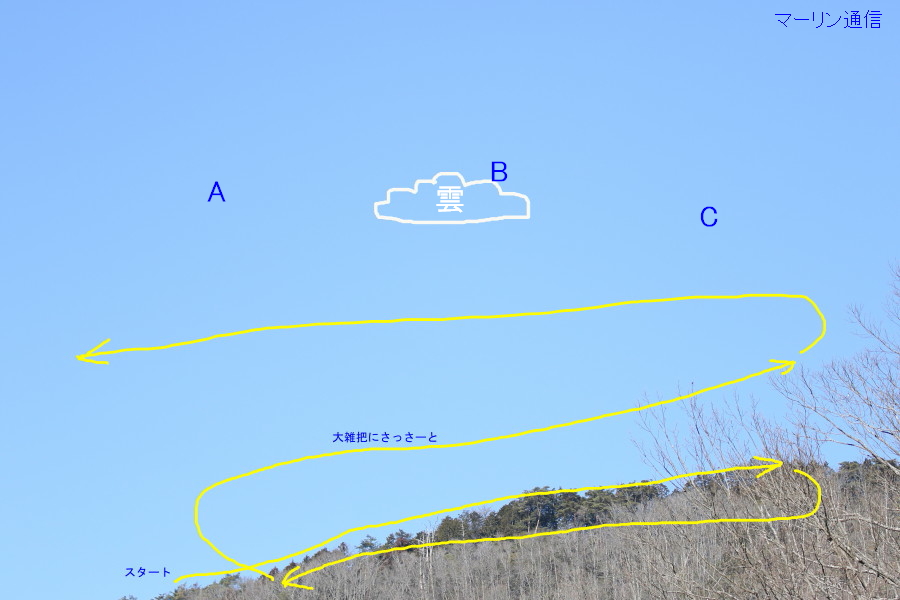

さて、前置きが長くなりましたが、以下は遠いタカや高いタカを探す方法です。下の画像のようなところでタカを探すとします。

(1)

初めは写真の黄色い矢印のようにサッサーッと大雑把に見ます。空と林の境目をすーっと見て、林の木々をさらっと見て、空の低いところから順に上のほうへ右へ、左へ、右へとサーッと見ます。飛んでいるタカもとまっているタカもある程度近ければすぐに見つかります。スピードを上げて近づいているときは、双眼鏡で見るか、撮影するか、肉眼で楽しむか、いずれにしても早くに決めてすぐに対処できます。とまっているタカは空の色や樹木の色に溶け込んでいる時がありますが、どことなく色合いに違和感があって、何かがとまっているような印象を受けるものです。

(2)

次にゆっくりと探します。飛んでいるタカは図のA、B、Cなどを飛び飛びに見ていきます。ポイントはゆっくりとピントを合わせながら見ることです。肉眼で見るわけですから、若干目を細めないといけない時もありますし、時間をかけないといけない時もあります。

タカ渡りポイントでこの探し方を教えていると、たいていの人はA、B、Cの移動するスピードが速すぎます。うんとゆっくりと目を凝らしながら見ていきます。Aを一か所だけそのように見ていると、そのうちBもくっきりと見えてきます。そうこうするうちにCあたりではるか遠方を飛ぶツミが目に入ってきたりします。とにかくゆっくりと「何か飛んでいるはずだ」と思って時間をかけて見ることです。

なぜゆっくり見ることが大切かというと、遠くのタカは光の情報量が少ないからです。青空バックの白っぽいタカでも白い雲バックにポツンと黒っぽく見えるタカでも、遠いとそれだけ光が弱く情報量が少ないのです。速く視線を動かすと、たいてい見落とします。

とまっているタカも同じように「この木のてっぺん」「この木のあの枝」「この枯れ木のてっぺん」と納得しながら順々に丁寧に見ていきます。タカがバックの樹々に溶け込んでいるため、飛んでいる時と同じでやはり光の情報量が少なく、ゆっくりと見る必要性があります。

各地へタカを見に行きますが、「〇〇さんが来てくれると普段見られない珍しいタカ(例えば、愛知県でのタカ渡りでケアシノスリ、アカハラダカ、ハイイロチュウヒなど)が見えるし、いろんなタカを遠くで早いうちから発見してくれるので目の前に来るまでにカメラの準備ができて、ありがたい。今日もよろしく」と言われることがあります。初めのうちは「みんなお世辞がうまいなぁ」と思っていたのですが……(褒められた分のお返しは観察中にそれなりにしています)。私は偶然というか幸いというか、今も裸眼で左の視力が2.0、右が1.2~1.5で、眼鏡屋さんでの検査では、両眼ともに乱視がなく水晶体や硝子体に濁りがないと言われています(歳なので読書の時にはあまり強くないシニアグラスは必要です)。これは、今まで長い間、ほとんどテレビを見てこなかったことが一因とは思いますが、40数年間、遠くのタカにピントを合わせ続けてきたことも大きかっただろうと推測しています。

まとめると、

1 詳しく見る時は、アナログ的に連続して見るのではなく、飛び飛びにデジタル的に見る。

2 どこかに浮かぶ雲の端(写真のB)か遠い山のてっぺんに自分の目のピントを合わせ、目を凝らし、そのままゆっくりとずらしていく。慣れるまではゆっくりゆっくりと見ていく。たいていの人はこの「ずらすスピード」が速すぎます。

3 はるか遠方あるいは高空を小鳥が1羽飛んだように見えても、双眼鏡で確認するとタカだったということもある。

4 初めから「何も飛んでいるはずがない」と思わず、「何か飛んでいてもおかしくない」「何か飛んでいるはずだ」と思ったほうが良い。

3のようにして、それが間違っていてもいいです。昔、ミサゴの個体数がまだひじょうに少なかった時代、北陸地方へタカを見に行きました。海岸の崖に立っている枯れ木の枝にミサゴがとまっているように見えました。「珍しいミサゴだー」と喜んで、遠いので初めから友人にプロミナーを出してもらって覗いたらウミウでした。また、小さな黒い点が、双眼鏡で見れば、肉眼では絶対に識別できないほど遠くを飛ぶ飛行機だったこともあります。お祝い用のイベントバルーン(風船)だったこともあります。逆にその小さな点が、コウノトリであったりシロエリオオハムであったこともあります。仮に間違っても「あっ、飛行機でした」などと即座に訂正すれば笑って済みます(間違いをそのまま無理に通してしまうのは大間違いです)。

上の見方は時間がかかって面倒な印象を受けると思いますが、すぐ慣れて、慣れれば全く時間をかけずに遠くを飛ぶタカを今よりも容易に探すことができるようになります。

------------------ ++

偏光サングラスを使うと青空に溶け込んだ見にくいタカがくっきりと見えることがあります。ただし見る角度によって逆に見にくくなったり光量低下になったりしますので、時々首をかしげるようにしてグラスに入る光の角度を変えてやる必要があります。これもすぐ慣れますので、私としてはお勧めの方法です。

(Uploaded on 2 October 2020)

オオタカが鉄塔の上や目立つ木の枝にとまって、しきりに獲物を探索しているところを見かけます。こちら(観察者)が気が付かないだけで、木の葉に隠れて(獲物からは自身の姿が見えないようにして)獲物を狙っていることも多いです。首を動かしてキョロキョロと左右や周りを見たり、上空を見たり下の方をのぞき込んだりして何かを注視していることから獲物探索中と判断できます。狩りに飛び出すまでにけっこう長い時間がかかることがあります。獲物を見つけても狩りに適した瞬間(獲物が警戒心を緩めるまで、広いところやタカの近くへ移動するまでなど)が来るまで待っていますから、よけいに時間がかかります。

脱糞して体を前傾姿勢にすれば高い確率で飛び立ちますが、それまでの待ち時間がかなり長い時があります。脱糞せずに急に飛び出すこともよくあります。前傾姿勢になるまではいつ飛び立つか分からない時もあり、観察している私としてはずっと緊張して見続けることになります。ハンティングの決定的な瞬間が観察できなくても、最低限飛んでいった方向や入っていった森が分からないとその後の観察が続きません。せっかく今まで個体を捉え続けていたのにすべてが振り出しに戻ってしまいます(改めてタカを探さなくてはならず、ゼロからのスタートです)。飛び立つまで長時間待っている間に、カメラの液晶画面で露出のオーバーやアンダーをチェックしたり、届いたメールの差出人は誰かなと思ってごく短時間だけ目を離した隙に飛んでしまうことがちょくちょくあります。意図的にタカを凝視しないように気を付けながらタカから目をそらすようにさりげなく観察していても、タカはやはり見られていることが気になっていたのでしょう。観察者が目を離したわずかな隙を見て、スッと林に入ったり、下に降りたりするものです。観察者以上にタカは観察者をじっくりと観察しているからだろうと考えています。

さて、明らかに獲物探索中と思われる時であっても、時々羽繕いや伸びをしたり、それまではやや前傾姿勢だったのが体を垂直にし、羽毛をふっくらと膨らませたりし始めることがあります。そんな時、「なんだ、休憩モードに入ってしまった。狩りはお休みかな」と思うことがあります。休憩モードと獲物探索モードが瞬時に変わるようで、今はどちらなのか迷うことがあります。

しかし、見るからに休憩モードになっていても、脱糞し、前傾姿勢になって突然飛び立ち、羽ばたきと滑空で獲物の群れに突っ込んでいって、狩りが成功することがよくあります。

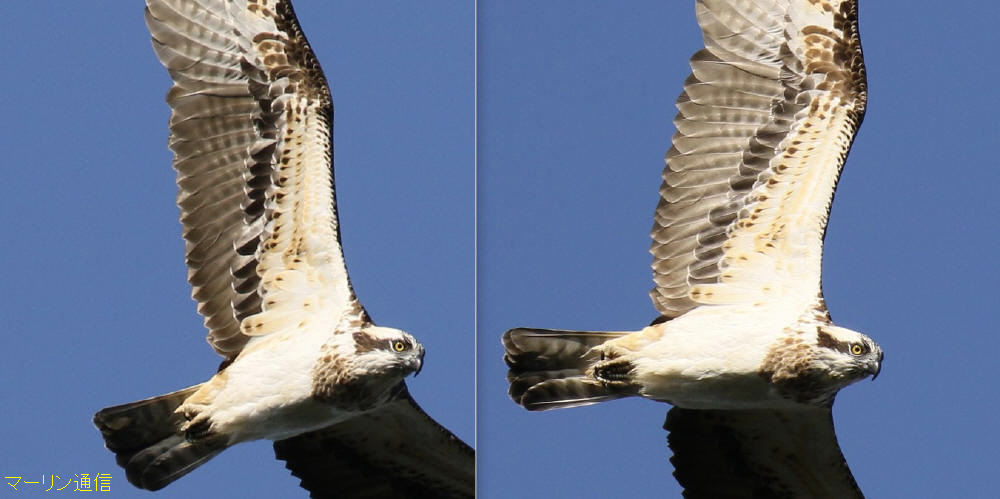

下の図をごらんください。初めオオタカは携帯電話基地局(携帯鉄塔)のAにとまって鉄塔の中央部分に体を向けていました。一番上のほうなので目立つところですが、中央向きにとまっていると飛び立つためには体の向きを逆にする必要がありますので、すぐに飛び立つことはできません。もちろん、それなりに周りが見えるところなのでどこに獲物がいるかなどは見ていたのでしょう。あるいは、獲物のほうに背を向けて相手を油断させようとしていたか、なんらかのカモフラージュの意図が多少はあったのかもしれません。長時間Aに向こう向きでとまっていました。40分くらい時間が経ったころ、アンテナのてっぺんBにひょこんと飛び移りました。移った後は頭の動きが盛んで、周りをキョロキョロと見ています。そして、体を前傾にして頭を少し上下させた後すぐに飛び立って、強いはばたきに時折滑空を交えてぐんぐんとスピードを上げて、870メートル離れた田の上にいたドバトの群れに突っ込みました。私は初めからドバトの群れの近くにいて「オオタカは体があちら向きだけど、一番てっぺんに近いところにとまっているので、待っていればこのハトの群れに突っ込むに違いない」と思って観察をしていましたが、鉄塔上のオオタカに私が気がついてから47分後にやっとハンティングで飛び出しました。幸いなことに一部始終を見ることができましたが、ドバトの群れのすぐ近くに人(私)がいることなどまったく気にしないみごとな一直線のハンティング飛行でした。

単純に「休憩中なのか、獲物探索中なのか」を区別することは難しいです。以前この通信で「電線上のコチョウゲンボウは狩りの真っ最中」という文章を載せました。実はオオタカも同じです。一般的に言うと猛禽類全体にもある程度当てはまります。鉄塔や目立つ木の枝の上にいるタカ類・ハヤブサ類は、そういうところにいるだけで狩りの真最中と思ってたいていは間違いないです。そうでないとしても、「休憩しながら、もしも獲物が現れて捕らえやすい状況になったら狩りをする」というつもりで休憩することもあります。紛らわしいのは監視木にとまっての監視中と、目立つ位置でのとまりディスプレイですが、状況を考えながらタカの頭の動きを見ているとある程度違いが分かります。

「休憩しながら獲物を探索している」、「獲物を探索中に休憩もしている」といったところが一番正確なような気がします。タカがほんとうに100%休憩したいのなら、鉄塔上の目立つところにはとまらずに、葉に隠れたような木の枝でカラスに邪魔されずに休むことが多いです。もちろん、オオタカのように葉に身を隠しながら獲物を探索することがありますので、逆は真ならずで、単純に考えることはよくないです。いずれにしても、オオタカが何を見ているか、その視線に注目することが一番大切です。

(Uploaded on 22 September 2020)

自分で撮影した一枚の画像、あるいは誰かから送ってもらった一枚の画像にだまされてしまったことはありませんか? だまされたというよりも勝手に勘違いしてしまったことはないですか?

写真を撮るには時間と資金と労力が必要です。つまり手間暇がかかります。撮影者には忍耐力が求められ、好きでないとやれません。しかし、画像は人間の肉眼では捉えきれない瞬間のようすを記録することができ、撮った後で尾羽の枚数を数えたり、換羽で伸長中の場合は長さを測ったり、肉眼では気が付かない風切の小さな欠損で個体識別をしたり、その個体独自の思わぬ特徴に気が付いたり……と、写真には写真でしか得られない情報がたくさんあります。タカの研究をするには、写真撮影は必須です。

でも、写真に写ったものを100%信じきっていると大きな判断ミスをすることがあります。今日は、つい錯覚してしまいそうな例と光線の加減によって誤判断を招きそうな例を紹介します。

【 例1 】 オオタカとツミの体の大きさ(錯視)

下の画像は有名なものなので今までにいろんなところでご覧になったと思います。垂直な部分の線分の長さが左のほうが右のものよりも長く見えてしまいますが、実は両者の長さは同じというものです。

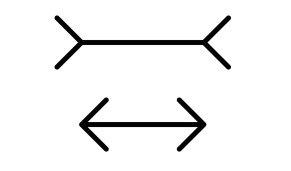

今度は下の画像を見てください。オオタカとツミが飛んでいます。ツミ幼鳥がオオタカ幼鳥にモビングしているところです。両者にほぼピントが合っていますから、カメラから2羽のタカまでの距離は、(多少違うかもしれませんが)ほぼ同じでしょう。2枚とも同じ縮尺です。毎秒10コマで撮影した連続する2コマですので、この2枚の画像の時間差は0.1秒ほどです。左はツミが、右はオオタカがそれぞれ翼を全開して、それぞれもう一方のタカは翼を閉じ気味にしています。

カメラの液晶でちらっと見ると、左の画像ではツミがかなり大きく見えてしまって、2羽が同じくらいの大きさのタカに見えます。右の画像ではツミがこんなに小さいのかと思うほど小さく見えていて、まるでワシとツミが並んでいるかのようです。同時に撮った他の画像から、オオタカは体の大きい♀で、ツミは体の小さい♂だろうと推定していますが、そうだとすると、なおさら違いが大きく表れているのかもしれません。PCの画面で見ればどうということはなく、間違えることはありませんが、カメラの小さな液晶画面で左側の画像だけ、あるいは右の画像だけを見ると一瞬ドキッとします。とてもツミの大きさには見えないでしょう。

【 例2 】 ミサゴの下大雨覆の模様

撮影したミサゴの画像を自宅のPCで確認中に、なんだこの模様は?と思ってしまいました。

下大雨覆の一枚一枚が羽軸を境にして外弁だけが白っぽく(淡褐色)、内弁はみんな黒っぽく(濃褐色に)写っています。このミサゴは翼を広げたまま地上近くをゆっくりと飛びましたのでたくさん連写しました。左側の画像の前のコマも後ろのコマも確認しましたが、これ一枚だけではなく、10数枚全部が同じような模様に写っていました。そしてさらに画像を見ていくと、17枚目から右の画像のような模様の画像ばかりになりました。何らかの光線の加減で最初のうちの16枚だけが左のように写っていました。もし連写を10枚ちょっとでやめていたら、すべての画像が左のように写っていたわけで、「世の中には下大雨覆がこういう模様のミサゴもいるのかな? なんか変だけど16枚とも全部がそう写っているからそうなのかなぁ……」で終わっていた可能性があります。

例1は一枚の画像だけから、例2は枚数は多いものの一方向からだけの画像から判断したわけですが、それは危険です。

木の枝にとまるオオタカの一枚だけの画像を見て、頭がかなり大きくて、重心の位置や色合いなどから「この成鳥はオスだろう」と推定したものの、後で見るほかの画像(同じ個体を撮影した画像)や、後日追加で送信されてきた同個体の画像を見るとどう考えてもメスだろうということがありました。自分で勝手に間違えただけなのですが、つい画像のせいにしてしまうことがあります。やはり、一枚の画像だけで判断することは危ないです。

上記の2例以外にも雌雄の判断、年齢の推定、亜種、個体差など判断ミスを起こしてしまいそうな例を挙げていったらきりがありません。画像にだまされることは稀なことではなく、けっこう多いのです。日常茶飯のことと思って、せめて数枚の画像を見て、あるいは違った角度から撮った画像を何枚か見て判断すべきと思います。もしそのように画像を見ても何かおかしいなと思うときは判断をいったん保留にしたほうがよいでしょう。画像というものは慎重なうえにも慎重に見るべきで、その上でなお、「この写真は果たして真を写しているのだろうか」と思うくらいでちょうどよいでしょう。

(Uploaded on 3 September 2020)

去年一年間でタカ類・ハヤブサ類のハンティングを約380回見たと半年前の記事に書きました。こういう回数を数えることに何の意味もないことは私もよく分かっていますが、一日中いくら探し回ってもオオタカの姿が見られなかった40数年前と比べて、今はどんな状態なのかを実感したかっただけかもしれません。今年はいろいろな事情が昨年とは異なり、野外に出かける日数が少なくなってしまいましたが、この半年(1月~6月)間で観察できたハンティングの回数は157回でした。

157回の種ごとの内訳は、

1 オオタカ 102回

2 チュウヒ 21回

3 ハヤブサ 13回

4 その他 21回 でした。

「その他」は、ミサゴ6、ハイタカ6、ノスリ3、コチョウゲンボウ2、チョウゲンボウ2、ハイイロチュウヒ2回でした。

ミサゴは秋から冬にかけて海岸で見ていれば、狩りの観察回数はいくらでも増えると思います。同じようにノスリやチョウゲンボウも冬場農耕地で見ていればかなりの回数が見られると思いますが、ハイタカ属とハヤブサ類に比べると飛行の俊敏さが物足りないので、私はあまり熱心に見ていません。

私の主な観察種はオオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウの4種です。この4種以外に見たいのはツミとハイイロチュウヒ、イヌワシ、クマタカなどですが、愛知県ではどれも生息数があまり多くないです。と言うよりも、2月~7月はオオタカの繁殖期の生態観察だけでも忙しすぎて、夏は換羽のようすの観察、秋から冬はハンティングの観察で忙しく、時々ハヤブサやコチョウゲンボウの観察に出かけると、すでに余った時間はありません。一人の人間が一年でまともに観察できる種はやはり一種しかない!のではないでしょうか。さまざまな野鳥の生態に詳しくないと林の中で潜むことの多いオオタカを(姿を見ずに、声も聞かずに)探すことはできないですが、オオタカの観察中に多くの鷹隼類やいろんな野鳥が出現しますので、楽しみはたくさんあります。

さて、問題はこれらのハンティングの対象種です。対象種が判明したものはたくさんありますが、不明というものもけっこうあります。最近の不明事例をいくつか紹介します。

2020年6月下旬のことです。携帯鉄塔にとまっていたオオタカ♀成鳥が飛び立って、力強く羽ばたいて私の頭上を通過し、520m先で身を翻して急降下しました。飛行中にすでにハシブトガラス2羽が激しく鳴きながら集まるように飛んでいきました。双眼鏡で見ていた私には、その林からキジバトが勢いよく飛び出すところが見えましたが、オオタカがそのキジバトを追いかけるところは見えなかったので、狙ったのがこのキジバトなのかどうかははっきりと分かりませんでした。キジバトがいた林にオオタカが突っ込んできたので慌てて逃げていっただけなのかもしれません。私の記録上は対象種不明にしてあります(キジバトは参考までに記録)。

こういうことはよく経験します。自宅近くを散歩中に目の前を横切るようにムクドリ10羽くらいとスズメ20数羽が田んぼから電線に飛び上がりました。こういう時は小鳥の後ろのほうを探すのが鉄則ですが、そちらを見ると、オオタカの成鳥(雌雄不明)が田の上を低く北の方へと飛んでいました。ハンティング中のような飛び方ではなかったので、飛んで移動中のオオタカにびっくりして、危険回避目的で飛んだだけ(除けただけ)だろうということが分かりました。上のキジバトも同じようなことだったかもしれません。

もう一例。

上とは別の地点で、2020年6月下旬のことです。この日は1羽のオオタカ♂成鳥を追跡していました。営巣林から出たオオタカは近くの松林に入った後、飛んで送電鉄塔や携帯鉄塔(基地局)のてっぺんにとまりました。離れて観察していましたが、また飛んで、旋回上昇をし始めました。どんどん高いところまで上昇していって、肉眼で見ていると点のようになり、少なくとも200m以上は上がったでしょう。そこで滑空に転じて、どんどんと遠ざかっていきました。飛んだ方向に思い当たるところがあるので友人と探索すると、木の枝にとまっていました。巣から直線距離でちょうど2.5kmのところでした。このとまり個体が追跡している個体と同じかどうかは、両翼の初列風切P9などの欠損のようす(欠けた部分の形)から判断しましたので、間違いはないです。とまった枝から下の画像のように今か今かとタイミングを見計らうようにしながら3回ハンティングしました。

3回のうち、2回はドバトを狙いました。2回とも追いかけるオオタカと逃げるドバトを見ることができましたが、狩りは失敗しました。問題は3回目です。同じ枝から飛んで、近くにある畑の上辺りで急降下するところまで見えました。すぐに何も持たずに急上昇し、同じ枝に戻ってくるところも見えました。畑の辺りは手前にある樹木のむこうで私からは見えませんので、何を狙ったのか不明です。ムクドリが激しく鳴いてその畑の辺りから出ていくところが見えましたが、オオタカがそのムクドリを狙ったかどうか、正確には分かりませんでした(ムクドリは参考までに記録)。

しばらくしたら、その枝から飛んで近くの林に入っていきました。私は車を移動させて近づきましたが、数分後に小さな獲物を持って私に向かって飛んできました。オオタカが目の前のすぐ近くにいるということと、狩りをしただろうということは分かっていました。しかし、運転席に座って少し油断していたので、助手席に置いてあったカメラを手に取り、車から出て、急いでカメラを構えて撮影しましたが、ごく短時間で向きを変えてしまい、下のようなどうしようもない画像しか撮れませんでした。小鳥だということは分かりますが、種名ははっきりしません。近くの林に入って行きましたが、その辺りのハシブトガラスの声やようすからその林で食べたようです。30分ほどで営巣林に戻ってきましたが、獲物持ちかどうか(全部食べてしまったのか、残りを搬入したのか)は不明でした。

こんなようなことばかりで、狩りの瞬間が木に隠れて見えないことが多いです。あるいは運良く撮影できても、種名が分かるほどクリアーに撮れなかったり、獲物が小さすぎて判断できなかったりします。また、巣にヒナがいるころのオオタカは獲物の羽毛をほぼ完全にむしり取って丸裸で、あるいはまるで肉のかたまりのようにしてから運んで来ますので、獲物を捕らえる瞬間を見るか、むしった後の羽毛を林内や畔まで拾いにいかない限りは種名の確定はできないです。

たった半年間でも、これに似たような観察が他にもいっぱいありました。逆に、追われている獲物の種名が分かった事例、目の前でハンティングに成功した瞬間が見られた事例や、獲物を運ぶところが見られた事例、獲物運びの画像から種名が判断できた事例もありました。下はチュウヒ♂成鳥がヒクイナの巣立ちビナを捕らえた直後の画像です。向こう向きに飛んだので(人がいると、たいていは向こう向きに逃げます)、獲物の一部しか見えていませんが、足が長くて赤いこと、趾も長いこと、(光が十分に当たった他の画像も)全身がほぼ真っ黒であること、下尾筒の辺りに白い斑点がくっきりとあること……などから運良く判断できました。チュウヒの頭が向こう向きなので一部の人からは「残念な写真だ。こちら向きだといいのに」と言われそうですが、私としてはこういうふうに種名が分かれば十分に満足です。

あるタカが鳥類を主に捕食しているか、あるいは齧歯類が中心なのか、昆虫類を多く捕っているのかということは大きな意味がありますが、その中でどんな種の鳥なのか、例えばヒバリなのかホオジロなのか、〇〇ネズミか△△ネズミかというようなことはそれほどは重要でないことが多いです。国や地域が変わればそこに生息する種も異なって、タカはその地域に生息している種しか捕らえることができないからです。アメリカ大陸のオオタカと日本のオオタカの獲物を比べてみるとよく分かります。

一方で、愛知県〇〇市の〇〇地区のオオタカが、冬は〇〇をよく捕らえ、ヒナが巣にいる繁殖期には△△の巣立ちしたばかりの幼鳥をよく捕らえ、その幼鳥が成長して飛翔力が増すとこんどは他の小鳥をよく捕らえるようになるとか、時期によって狩りの方法や生活様式がどのように変わっていくかというようなデータは欲しいです。また、どの程度の飛翔力のある獲物まで捕らえることができるか、体重何グラムくらいの獲物を多く捕っているか、哺乳類・鳥類・両生類・昆虫類など分類ごとの捕獲回数と総重量の内訳なども知りたいです。

(Uploaded on 4 July 2020)

ある人のブログのリンク先に「マーリン通信」が紹介してあり、その一言欄に「タカ類のハンティングの観察記録が多く見られます」とありました。今まで、タカの渡りをひんぱんに取り上げた時期や識別のことを多く書いた時期がありましたが、最近はタカ類のハンティングを多く書いています。去年(2019年)はタカ・ハヤブサ類のハンティング時の飛行技術を中心に見てみようと思い、狩りの観察を続けました。観察時のようすを鮮明に思い出すことができるように事細かく(時には、誰に会って何を話したかなども含め)記録を取っていますから、この正月休みに去年のハンティングの観察回数を数えてみたら、一年間で約380回の狩りを見ていました。

(今回の狩りの数え方)

鷹隼類はほぼ一日中狩りをしています。食べるために生きているわけではないですが、生きるためには食べざるを得ないので、一日中狩り中心の生活をしています。渡りの時期や夜間でなければ、その活動のほとんどは狩りに関係することばかりと言ってもよいでしょう。これは人間が生きるために仕事をしていることとよく似ていて、ほぼ同じです。

狩りは一般的には、「獲物の探索」から始まり、狩りしやすい瞬間まで待つ「待ち」の時間があり、「急降下・追跡」、「捕獲」、「獲物運搬」、「むしる・食べる」、「くちばし掃除」、「休息」などと続きます。運ばずに捕らえたその場で食べることもありますし、羽毛をむしってヒナがいる巣の近くにいる♀に渡すこともあります。これだけの一連の行動で狩りの回数は1回ですが、多くの場合獲物を捕らえることができなくて狩りは失敗します。うまく捕れなかった時も急降下や追跡が見られれば狩りの回数は1回としました。

獲物探索だけで、鉄塔や枝にとまって辺りを見回していた、凝視していたとか、飛びながらキョロキョロと頭を左右に向けて見ていただけで突っ込まなかった、あるいはそこまでしか観察できなかったという時があります。これもほんとうはハンティングの一部なのですが、これだけでは計上しませんでした。

計上しなかった理由は、探索だけでやめてしまうことが多くあるからです。また、樹木の枝や鉄塔上で休息しているように見える時も、実は隙あらば狩りをしようと思い、獲物が捕りやすいところまで来れば一瞬で狩りのモードに変わってしまうことがあります。つまり、休憩しながら狩りのチャンスを待っている時(逆に、狩りのチャンスを待ちながら休憩している時)がありますので、実際に追跡行動等をとるまでは数えませんでした。

以前、電線のような目立つところにとまっているコチョウゲンボウは狩りの最中だということを、コチョウゲンボウのフォルダーに書きましたが、これはコチョウゲンボウだけではなく他のすべての鷹隼類にもある程度共通しています。ほんとうに休憩したければどこからでも見えるような目立つところや高いところにはあまりとまらず、カラスにじゃまされないような静かで目立たないところにとまります。矛盾するような話ですが、実際に獲物を追跡し始めないと、よく分からない場合があります。追跡し始めれば、かなり正確な話になります(監視行動や誇示行動の時は似たようなとまり方に見えますが、それは違いがあります)。

ということで、鉄塔や枝で獲物を探索していても、それ以上の段階まで進んだ時だけ回数に入れました。追跡を始めさえすれば、途中でやめたかもしれない場合や見えなくなってしまった場合も狩りの回数に入れてあります。タカが両足を伸ばして獲物をつかむ瞬間が樹木に遮られて見えなかったとか、地上ぎりぎりまで追い詰めて草の陰で見えなかったという場合が多く、失敗も多いので最終段階までいかなくても回数は1回としました。

逆に言うと、オオタカがヒクイナを持って飛んでいたら狩りの全体が見えていなくても狩りが成功したので、それだけで狩り1回としました。地上でケリを食べていたところしか見えなくても、狩り1回にしました。ただ、ハトを捕らえたオオタカ♂成鳥が繁殖ペアではない(♂よりも体の大きな)♀成鳥に(冬の初め)獲物を捕られてしまったり、同じくオオタカ♂成鳥や♀幼鳥がノスリに獲物を横取りされてしまうことがあります(♀成鳥がノスリに獲物を横取りされたことは今のところまだ見たことがありません)ので、自分で捕ったものか横取りしたものかは念には念を入れて判断することが必要です。横取りは卑怯な方法かもしれませんが、それはそれで立派な狩りだと考えることもできます。

(さらに具体的に)

チュウヒやハイイロチュウヒが両翼をバンザイするように上げて両足を伸ばして地面やヨシ原に突っ込んだ時は獲物が見えなくても1回としました。両種とも、ヨシ原上空でキョロキョロしながら飛ぶような探索飛行だけでは計上しませんでした。狩りは多く見ましたが、繁殖期に獲物を持って巣に帰ってくるチュウヒばかりで(これもカエル類が多く)、ヨシ原で捕らえたネズミや鳥類をぶら下げて飛ぶところはあまり見えなかったです。以前、チュウヒが数百メートルにわたってヨシ原上でタシギを追いかけたことがありますが、タシギが私の立っていた脇を通っていったので、チュウヒは近寄れずあきらめたことがあります(愛知県の冬のヨシ原上空でしたのでこのジシギをタシギとしました)。

ノスリが電柱のてっぺんから急降下してネズミを捕らえたりバッタをつかんで上がってきた、あるいは地上で食べていれば狩り1回にしました。チョウゲンボウもほぼ同じで回数は多いです。

ミサゴが杭の上で水面を凝視しただけとか飛びながら頭を左右に動かし目をキョロキョロとしながら水面を見ただけでは1回に数えませんが、水面にザバッと突っ込めば失敗しても1回にしました。

トビが腐肉を食べている時は狩りには計上せず、(10月頃など)樹木の頂にとまっている生きたカマキリなどの大形昆虫を足で捕らえて食べる時は1回に計上しました。

ハヤブサは秋渡るヒヨドリの群れを海上で何度も急降下して攻撃しますが、陸地から飛び出していって陸地へ帰ってくるまでで狩りの回数は1回にしました。たいていは私からは遠すぎて、こういう狩りを見る回数は多いものの、近くで撮影できるのは獲物を持って帰ってくるところばかりです。陸上ではいろんな種の獲物が狙われますが、やはりドバトが多いです。ドバトの一群に何度も突っ込んでも回数は1回ですが、鉄塔にとまって一休みしてまた再開したり、上空で wait on した後で再開すればそれは2回目の狩りにしました。

ハイタカ好きな私はハイタカの狩りをよく見ましたが、小鳥や小鳥の小群に突っ込むものの失敗することが多かったです。失敗したら、枝にとまったり上空で待機するなどの仕切り直しをして、また別の小鳥や小鳥の群れを狙いますので、失敗が多い分だけ狩りの観察回数が増えました。ある日、高速度で急降下してメジロを捕らえましたが、捕獲の瞬間だけは樹木の陰になってしまい、足を伸ばしてつかみ捕るところは見えませんでした。捕った後、下の画像のようにすぐに浮上して(高度を上げて)、意気揚々と飛んで近くの雑木林に入っていきました(意気揚々というのは私の主観です)。このようによほど運良く観察できても、どこかの段階は観察者から見えないことが多いものです。

(もし観察回数を増やしたければ)

観察に出かける日数をもっと増やしたり、今は一日8時間止まりの観察時間を一日で10時間とか増やしたりすればさらに観察回数は増えると思います。生息数の多いノスリやチョウゲンボウが農耕地で獲物を探していても、ある程度の時間見たら観察をやめて、コチョウゲンボウはどこかにいないか…、ハヤブサは…と他種を探しに行ってしまいますので、そういうことをやめてノスリやチョウゲンボウが昆虫類を食べるところを朝から晩まで見続ければ狩りの観察回数は一年間で楽に500回を超えるでしょう。

(Uploaded on 18 January 2020)

オオタカやハイタカの行動や生態を観察中に写真を撮っていて、「しまった!」と思うことが時々あります。

たいていは、「しまった、こんな迫力のあるシーンはめったに見られない。写真なんか撮らずにもっとじっくりと見ればよかった」という場合が一番多いです。それはたいてい鷹隼類が近い時です。オオタカが私の20mほど先でハンティングした瞬間だとか、ハヤブサが上空から急降下してきて頭の上の低いところで獲物を蹴って急上昇に転じた時、ハイタカが私の存在に気が付かず(あるいは私を無視して)数mの距離をスーッと飛んだ時、オオタカがアクロバティックな背面飛行をした時、ハイタカが両足でメジロを捕らえた瞬間…などです。

写真を撮ればそれなりの満足のいくカットが撮れる時もありますし、ピントがぜんぜんこない時もあって、それはその時々で違いますが、いずれにしても肉眼でタカ類・ハヤブサ類のダイナミックな動きを見ていないことに変わりはありません。貴重な証拠写真あるいは他の誰も撮ったことのないような珍しい生態写真になる可能性もありますので、逆に「なぜ写真を撮らなかったのだろうか…」と思うこともあって一概に結論は出ませんが、「見ていない」ことは大きな損をしていることになります。「しまったー。あの時カメラなんか持たずにただ見ることだけに専念すればもっと感動的な体験ができたのに…」と思うからです。

私は小学生の頃からカメラに興味があって、昔有名だったアサヒペンタックスSPという一眼レフカメラと現像・プリントができる暗室など何もかもそろえたのは、もう50数年前のことです。以来ずっとカメラを持ってきましたが、やはり「肉眼」で鳥を見ることがいちばんの喜びです。どちらかというと私はカメラマンではなく、やはりウォッチャーです(このあたり、カメラマンとウォッチャーの定義と分類をしっかりしなくては議論できませんが、書き出すと長くなりますので今日はスルーします)。

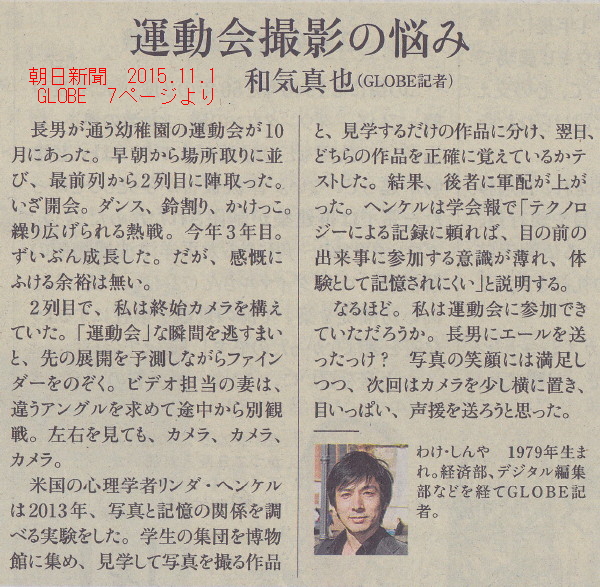

心理学者の興味深い研究が新聞に載っていました。2015.11.1付けの朝日新聞に入っていたタブロイド判の GLOBE の7ページに下のような記事として紹介されていました。左下の4行分と右上のあたりです。私の実感としてもこれと同じで、「なるほどその通りだ」という内容です。「タカの写真を撮っている時、私はタカを見ていないのではないか?」というおぼろげな思いが「そうなんですよ!」とあぶり出されたようです。

一方で、画像を撮らないと分からないことは多いです。個体識別、風切・尾羽の欠損、羽毛の乱れ、換羽のようす、風切・尾羽の新羽旧羽、鷹斑のようすなどいくら肉眼でじっくりと見ることができたとしても、画像を撮るとまた別の正確さが得られます。写真では風切や尾羽の鷹斑の太さを測ったりハイタカの体下面の横斑の本数を数えたりすることもできますし、画像をいつまでも見続けることや保存もできます。2枚以上の画像を並べて模様や色合いなど細かな差異のチェックもできます。

下の画像は、ハトを追うオオタカ♂成鳥です。高空でハトに近づき、追いかけながら徐々に高度を下げてきて、まさに捕獲直前ですが、ハトが急に背面飛行になったのでオオタカもわずか0.1秒後に背面飛行をしはじめました。この一連のハンティングのようすを毎秒10コマの高速連写で撮影しましたが、翼をどうすぼめたり広げたりしているか、尾羽は方向転換にどう使うか、どのタイミングで足を出すか、0.何秒間足を出しているのか、どのように足を伸ばして獲物をつかむかなど、さまざまなことが分かってきます。人間の視覚では把握できないスピードで繰り広げられる瞬間瞬間の動きを画像にすれば把握することができるのですから、どうしても写真を撮らないわけにはいきません。しかし、目の前で繰り広げられるここぞという決定的な瞬間はやはり肉眼だけでじっくりと見てみたい、そのほうが感動的でうれしい場合もある…という気持ちも別のところにあって、両者はまさにトレードオフの関係にあります。

下の写真は2月10日に撮ったオオタカ♀成鳥です。実はこのオオタカはしばしば見かけている個体で、狩りのようすや木どまり、カラスにちょっかいをかけられてうるさそうに飛んだり、けっこうさまざまなようすを何日も、何回も見ていたのですが、いくら双眼鏡で見続けても、あるいは下面からの飛翔写真を見ても(尾羽を閉じていることも多く)、尾羽の換羽状況はこの日まで分からないままでした。冬ですので「換羽は中断しているはずだ」、「去年の秋までにはたぶん換羽は終了しただろう」と思っていただけに、この画像を見た時にはびっくりしました。タカ類の尾羽の換羽順としては R5かR2 が最終ですから、12枚のうちの最後のころの換羽です。この時期までずれ込んだということでしょう。画像を撮らないと分からないことでした。

双眼鏡で、スコープで、あるいはカメラのファインダー越しにその瞬間を見ることはできますが、やはり「肉眼だけ」で目の前の空間の中のどの位置をどう飛んでどのように動いたかを把握しながら、そのスピード感や躍動感を実感することは、写真を撮りながらでは得られないものです。

(以下は以前にも似たようなことを書きましたが……)

ちょっと変わっているかもしれませんが、大きな口径のレンズを持っていて撮影技術と観察力のある人と一緒にタカ類を観察する時には、「撮影はお願いします。私は今日は肉眼で楽しませてもらいます。よろしく……」という時があります。これで嫌な顔をされる方は今まで一人もいらっしゃらなかったです。むしろ、初めての人は「変わってるねー。撮影しなくてもいいんですか」と言われ、お付き合いのある人は「えっ、今日は撮らないんですか」などと言われたりします。私は近くに来たタカを中心に400mmの短いレンズで撮っていますから、遠くを飛ぶ鷹隼類の雌雄成幼の判定や個体差などの確認はお任せして、私は十分に生態観察しながら肉眼で鷹隼類の飛行の醍醐味を味わっていますが、でもここぞという撮りたい時(タカが獲物を持って近くを飛んだ時、珍しい行動をしている時など)や証拠写真が必要な時には撮影もしています。ハイタカ属とハヤブサ類を中心に40数年間タカ類・ハヤブサ類ばかりを見てきましたが、最近ではけっこう至近距離でさまざまな生態や狩りの瞬間を見たり撮ったりできるようになってきました。

(Uploaded on 10 July 2019)

下の画像は4月28日に撮影したオオタカ♀幼鳥です。この画像からこの個体の換羽状況が分かりますか?

初列風切と次列風切を順番に見ていくと、両翼ともにP1とP2が脱落していることが分かります。2枚ずつ抜けているということは、P2は見えない可能性が高いですが、先に抜けたはずのP1が伸長中だろうということが想定されます。しかし、写真には写っていません。P1はあったとしてもまだ短く、これから伸びてくるところですので、隣の羽(この場合はS1とP3)に挟まれて隠れて見えないはずです。

こういう時は、同じ時に撮ったあるいは同じ日に撮った別の画像の中に、光が羽を透過しているようすが写っている画像がないか探すとよいです。下の画像は高速連写したもので、上の画像の約0.7秒ほど前のものです。

隣の羽の間に隠れている伸長中の羽は「反射光」からは通常写っていないことが多いです。1枚目の画像は反射光による画像ですが、羽の表面でほぼ全反射に近いくらい反射してしまいますので隠れた羽はまったく見えないですが、「透過光」なら隠れた羽でも見ることができます。たとえて言うとレントゲン写真のようなものです。または手のひらを太陽にかざした時のような見え方です。

同じ時に高速連写した22枚の中で新しいP1は6枚の画像に写っていました。上の右にある画像の赤い矢印をそれぞれ伸ばした交点あたりに半分くらい伸びたP1の先端が見えます。背面から入った光が透き通って透過してきますので、羽が1枚多い部分だけ黒くなっているのが分かります。

ヒナの時に体じゅうのすべての風切や尾羽などは一斉に伸びてきますから、幼鳥の風切は成鳥の風切に比べるとうんと薄くできています。そのため、ちょっとした光で羽が透き通って見えます。成鳥は幼鳥ほど透き通りませんが、それでも光が透過して伸長中の風切の存在が分かることは多いです。光が強い時はなおよく分かります。

高速連写については「無駄な連写」「撮影枚数が多すぎる」という印象を持つ時もありますが、連写することにより、光線の加減や翼の位置、写る角度が少しずつ異なりますのでそのうちの何枚かだけにしか写っていないものがあったり、数枚にしかピントが来ていない時があります。私がいつも連写にこだわって多くの枚数を撮影するのはそういう理由もあります。

(Uploaded on 1 June 2019)

キッチンにおいてあるステンレスポットを見た瞬間、私の目の前にコチョウゲンボウの姿・顔が浮かび上がりました。

このポットには上蓋の取り外し用に大きなつまみが左右対象に2つあって、それが大きく、丸くて黒く、わずかにキャッチライトもあり、可動部分がまぶたのようにも見えたので、このつまみ部分がちょうどハヤブサ類の黒っぽい(虹彩も瞳も黒っぽい)目に見えてしまいました。また、注ぎ口の先端が少しだけですが下にさがっていて、それが鷹隼類の嘴の先のように見え、上嘴と下嘴の境(会口線)もはっきりとしていますので、なおさら猛禽類に似ています。全体が黒く虹彩も黒っぽいのでノスリ成鳥やイヌワシ幼鳥・若鳥に見えてしまう方も、あるいは頭部が黒いので(虹彩は黄色ですが)クマタカ成鳥や Martial Eagle(アフリカに住むゴマバラワシ)成鳥に見えてしまう人もいらっしゃるのでは……。

実は「マーリン通信」の「コチョウゲンボウ」フォルダーにある 2011年3月9日付けの記事 NO.156の「グスタフ・マーラーとコチョウゲンボウ」でも、マーラーの顔とコチョウゲンボウがどうしても結びついてしまうというようなことを書きました。あの時は2者の共通点がはっきりと分かりましたが、今回、ハヤブサ類ということだけは理由が明白ですが、なぜそれが他の種ではなくコチョウゲンボウであるかということは私自身でも不明です。

さて、ポットをずっと見続ければこの現象はそのうち消えるか否定されるだろうと思っていましたが、見れば見るほど頭に焼き付いてきます。こういう類いの錯覚はシミュラクラ Simulacra 現象(類像現象)といって、ふだんよく見たり聞いたりしているものを、そこに存在していなくても思い浮かべるパレイドリア Pareidolia 現象というものの一つだそうです。ネット上にはこの種の画像が実にたくさん載っています。

ここで問題になるのは、何に見えるかということでしょう。自然に模様の付いた、あるいはありふれた傷の付いた同じカボチャを3人が見ても、一人はそれがかわいい孫の顔に見え、犬好きなもう一人には愛犬の顔に見え、昔、悪いことをしてしまった一人にはただのカボチャさえも昔の悪行(悪業)を思い起こさせるものになってしまうとか……、いろいろでしょう。ポットがハヤブサ類に見えてしまうとは、いささか鷹隼類の見過ぎかもしれません。

話が少しずれますが、これに関連して、画像を見る時に気を付けるべきことがあります。それは、ただ一枚の画像を見ただけで、すべてを判断してしまってはいけないということです。それがあまり精細な画像でないときはなおさらですし、逆に精細であるがゆえにだまされてしまう(間違った判断を正しいものだと思い込んでしまう)こともあります。遠くの木の枝にとまるオオタカ成鳥の正面の写真を1枚見て、この頭の大きさからすると絶対に♀だろうと思っても、横からの画像を見ると明らかに♂だったということはよく経験します。やはり、動く実物を見るか、画像なら違った角度のものを何枚か見ないと雌雄判断を見誤ることがあります。

タカ類の背中の色や風切の色についても、光線の角度で明るく見えたり黒っぽく見えたり、場合によっては一部分だけがあたかも新羽のようで他の羽は旧羽のように見えてしまうことがあります。やはり多くの場合、一枚の写真だけからの判断は危険!です。

(Uploaded on 2 April 2019)

2019年1月、愛知県内の農耕地4地点(下記のA~D地点)へ鷹隼類を見に行きました。4か所は比較的近いところにあります。干拓地や農耕地はどこも見晴らしのきくところが多いので、音もなく近づくタカ類や遠くを飛んでいるハヤブサ類、遠くの枝にとまっている鷹隼類を四六時中緊張して張り詰めたまま長時間一人で探し続けると疲れますので、タイトルのように鷹隼類以外の他の鳥に探してもらうとかなり楽です。

地点A(川の脇の農耕地)

この地点は以前この通信でも書いた地点で、グーグルMAPを見ていて「これはよさそうなところだな」と思ったところです。朝8:30ごろから観察を開始し、車の中に座ったまま農耕地にいるドバト20羽やハシボソガラス55羽の群れ、ムクドリ、カワラヒワ、スズメなどの小鳥の小群をぼんやりと見ていました。すると、距離がやや遠かったのですが、ムクドリ十数羽が通常よりも速いスピードで少し慌てたように斜め右上方に引っ張られるような変な飛び方をしていました。どうしたのかなと思ってムクドリの後方に目をやったら、民家の陰でそれまで見えていなかったオオタカ成鳥が見えてきました。このオオタカは強く羽ばたいてムクドリの群れを追いかけていました。すぐに、オオタカもムクドリも雑木林の上を越えて向こうへ行ってしまいました。

地点B(川の脇の農耕地)

次に行った地点の近くにある電線にスズメ約100羽、ムクドリ6羽がいましたので、しばらくこの群れに張り付くことにしました。すると、すべての小鳥が突然一斉に下の耕地へ降りたので周りを見回すように探すと北西方向からハイタカが接近中でした。かなり長い距離を低く滑空のまま飛んで、私の近くを通過し、東のほうにある社寺林に入っていきました。もしもスズメ等がいなかったら誰も(私も)ハイタカには気が付かなかっただろうと思われるほどの低い高度での滑空飛行でした。

地点C(林縁部にため池のあるところ)

次にため池の近くへ移動しました。しばらくホシハジロやキンクロハジロ等を見ていましたら、キジバトがしきりに飛んでヒヨドリが急に大声で鳴き騒ぎ始めました。何か来たかなと思ってあたりを注意していたらオオタカが「ピォー」と鳴きました。姿は現しませんでした。小さな池でいかにもオオタカがとまりやすいような大きな樹木やとまりやすい枝が池の周りにあるので、「これではオオタカに狙われたら逃げようがないな」と思いました。

そのころオオタカの声が聞こえてきた方向とは反対側の400~500mほど遠くの方でハシブトガラスらしきカラスが妙な飛び方をしました。短い急降下をして木の枝にとまります。また飛んで少し降下してまた木の枝にとまりました。よく分からなかったですが、きっとあの辺りの枝にも別のオオタカがとまっているだろうと思い、プロミナーで見たらノスリが向こう向きでとまっていました。私が予想したオオタカではなかったですが、カラスが変な飛び方をしなかったらこのノスリには気が付かなかったほど遠い距離でした。カラスはやはりタカ類の観察にはありがたい(私にとって好都合な)存在です。

地点D(農耕地の真ん中)

ふだんの私はあまり地点移動はせず、同じところで比較的長時間待っていることが多いのですが、この日はここで、はや4地点目です。休憩を兼ねて30分ほど車内で待っていたら、オオタカ成鳥が南のほうで旋回上昇しはじめ、かなり上がったところで急に北西方向へ急降下しました。私のいた地点へ向かってきたので雌雄成幼の識別で使っていた双眼鏡を車の助手席に置いてカメラに持ち換えようとしましたが、そのわずかな間にオオタカの姿を見失ってしまいました。オオタカはどこへ行ってしまったのでしょうか。すぐにハシブトガラス1羽(この時はたった1羽だけ)が来て近くの3階建ての建物の屋上で頭を激しく動かしながら大声で鳴き騒ぎ始めました。私もカラスが体を向けている方へ見に行こうとしましたが、民家が密集している地域だったので(民家周りでうろうろするのはよくないと思って)オオタカに近づくことはやめました。こんな短時間で見失うとは、ちょっと鈍くさかったです。

さらに30分ほど後、車の真ん前の田(地上)にいたムクドリ6羽、ハクセキレイ4羽、カワラヒワ2羽が慌てたように飛び立ったので周りを探しましたが、どこにも何も見当たらなかったです。「これは紛らわしい行動だな~」と思いながらも念のために車から出て上空を見たら、車の真上のかなり低いところにチョウゲンボウがいました。どんくさい話ですね! なんとか下の写真を撮りましたがすぐに遠くのほうへ行ってしまいました。車内から観察したほうがタカ類に警戒心を与えないのでよいのですが、車の中からの観察はやはり視界がよくないですから、こういう不審に思った時は可能であれば車から降りて死角になっている上空を見るべきですね。

この文章は、冬のある日の午前8:30~12:00の農耕地でのタカ観察について書いたものですが、基本的には繁殖期、越冬期、渡り期、ハンティング時などを問わず、また、広大な干拓地かうっそうと茂る森林内かなどの環境を問わず、鷹隼類以外の鳥類にタカ類・ハヤブサ類を探してもらうことが可能です。

(Uploaded on 1 March 2019)

「鷹隼類のハンティングシーンを見るには」というテーマで第1回は(1)~(11)、第2回は(12)、第3回は(13)~(14)を書きました。今回はその最終回の(15)です。

(15)気配を感じ、さまざまな変化に気を付けよう!

一番分かりやすいのは、ハシブトガラスでしょう。オオタカが出現すると、多くの場合ハシブトガラスがちょっかいをかけるようにモビングしてきます。オオタカがハンティングに成功し地上に降りたら、カラスがすぐに集まって上空で輪を描いたり鳴き騒いだりします。巣のある林の方向へ食料運びをしている時も鳴き叫びながらまとわりついてきます。これ以外の場合もしょっちゅうカラスは騒ぎます。逆に、ハシブトガラスがオオタカの巣の上空近くを飛ぶと、オオタカが排除するために飛び出すことも頻繁にあります。いずれにしても、タカ観察に関してハシブトガラスは注目度「大」です。ハシボソガラスもブトに準じます。

ハシブトガラスの他に気を付けるべきは、ヒヨドリ、ムクドリ、モズなどをはじめとしたさまざまな小鳥類あるいはその他の鳥類です。タカ類が近くにいると、いつもとは違う声で鳴くことが多いです。たとえば、ある時は大きな声で力を入れて声を伸ばしたり、短い声で激しく鳴いたり、音程がいつもと違ったりします。鳥種によって異なりますので一概にどういう声だとは書きにくいですが、少なくとも「ふだんとは違う鳴き方」、「何かを警戒しているような激しい鳴き方」「力の入っている鳴き方」ということが言えます。こういうふだんとは異なる鳴き声をする鳥に気が付いたら、近くにタカ類がいる、あるいは近くで仲間の鳥が捕獲された直後だというようなことが多いです。

でも、カラスや小鳥類に頼りすぎると失敗することもあります。オオタカ♀が抱卵中の時期、♂がハンティングに成功しました。ある程度自分で食べた後はきっと♀に残りを持っていくだろうと思い、巣のある林の近くで♀への食料運びを待つことにしました。ここの営巣林内に獲物を持って入る時はこのヒノキとあのヒノキの間から低い高度で入ることが多いということは分かっていました。獲物を捕ってもたいていはすぐには運んでこなくて、例えば20分後とか、60分後とかでこれも決まっているわけではありません。♂自身の空腹度や、巣でヒナが孵っているかどうか、♀だけに持っていくのかヒナにも持っていくのか、ヒナの大きさなど、さまざまな条件で異なってきます。したがって、いつでも「そろそろ来るか、いつ来るか、まだ来ない、自分で食べちゃったのか……」と思いながら長時間神経を使いながら集中して待つことになり、なかなかたいへんです。そうこうするうちに、疲れから思考が変わってしまい、「重そうに食料を運んでくればきっと何羽かのカラスが激しく鳴いて教えてくれるだろう。いや、教えてくれるはずだ」と思うようになりました。ところがその日、オオタカは何の音もなく、カラスもヒヨドリも鳴かずにそっと静かに食料を持って、私の目の前20mほどの所をスーッと入っていきました。もう2秒早く気が付けばうまくいったのですが、遅かったのでカメラを向ける時間的余裕もなく、じっくり見る心の準備もしていないうちに通過しました。肉眼で食料が見えたことだけでもよかったのですが、こういう思った通りにならないことはよくあります。いつでもカラスや小鳥類の気配が必ずあるとは限らないです。

次はタカ類の飛び方と行動の変化です。これは書くことが難しいですが、タカの飛び方をよく見ていると「いつもとはちょっと違うな」と分かるようになってきます。大事なことは疑問を持って、一つ一つの行動の理由を考えることです。例えば、ゆっくり飛んでいたタカが急に激しく羽ばたき始め猛スピードで飛んでいったら、誰でも「なぜ?」と思うでしょう。同じように、急に旋回上昇を始めた、急降下した、急旋回した、ぐるっと大きく向きを変えた、オオタカのようなあまりホバリングしないタカ類がホバリングを始めた、飛行中大きな声で鳴き始めた、というような注目すべき変化は書き切れないほどいくらでもあります。「なんだかおかしい!」と感じることが大事で、そういう時はたぶん何かが起こる時です。そして、それぞれの行動にはすべて理由があります。

4回にわたって15項目の注意点を書いてきました。これらすべてを満たさなくてもタカ類・ハヤブサ類のハンティングの瞬間を見ることは可能です。

下の4枚の画像はハヤブサ♀成鳥のハンティングのようすです。すべて同一個体です。1枚目は背面飛行の瞬間ですが、狩りの最中に背面飛行をする頻度はけっこう高いです。2、3枚目はハンティングの瞬間を秒10コマで連写した画像を並べたものです。4枚目は獲物を捕らえた直後、ほんの何秒も経たないうち(1、2秒後か?)に首の骨を折っている瞬間です。狩りの瞬間はそれぞれの鷹隼類の持つ最も優れた飛行能力をフル稼働させて飛行するわけですから、アクロバティックな見事な飛行シーンが多く見られます。撮影ができなくても、ハンティングの瞬間を見るだけで胸がすく思いがします。

(Uploaded on 16 May 2018)

「鷹隼類のハンティングシーンを見るには」というテーマで第1回は(1)~(11)、第2回は(12)を書きました。今回は第3回目で、「視線」についての2点です。

(13)タカと視線を合わせないようにする

鷹隼類が目の前に現れた、あるいは見ていたタカがハンティングしそうな状況になってきたとします。

タカ類・ハヤブサ類には非常に警戒心の強いものからややのんびりしたものまでさまざまな種がいます。さらに同じ種でも個体差があって、警戒心が強い個体や人をあまり警戒しない個体がいます。また、いつも観察の状況や環境は異なりますし、タカとの距離も常に異なります。双眼鏡で見続けていてもカメラで連写していても、目の前でごく普通にハンティングする時もありますから一概には言えませんが、警戒心の強いタカを相手にする時には一般的にいうと次のようにした方が無難です。

・双眼鏡で見続けることをやめる。プロミナーでじっくり見ることももちろんやめる。

・車の中にそっと入るか、樹木の陰にゆっくりと静かに隠れる。

・隠れるものがないような堤防の上では、壁の陰に入るか少なくとも身をかがめて観察する。手足の動きを見せないようにする。

・タカを注視しすぎることをやめる。ようすを見ながら、「見続ける」ことを控える。注視しなくても、慣れてくるとそれなりに見ることができます。

・カメラで高速連写をしすぎないようにする。

昔話で出てくる「種まき権兵衛さん」のようなふうになると良いです。以前からこの通信に何回も書いたような気がしますが、タカの巣から50mとか100mしか離れていないところで備中鍬で農作業している人には全然警戒しないのに、もっと離れたところからスコープで巣の方向を注視し続ける人にはひどく警戒するというようなことがよくあります。

(14)タカの視線に気を付けよう

ふだんからタカの視線に注意しておく必要があります。鷹隼類が飛んでいるとします。双眼鏡で見て、彼らの視線はどこを向いているのか常に気を付けるようにします。下のような観察者をギュッとにらむような写真を撮っていたり、こうさせるような観察をしていては、失敗です。

私が今、キヤノンの14倍の防振双眼鏡(Canon 14×32 IS)を使っている理由はタカ類の視線を認識できることが多いからです。双眼鏡の機動性を利用しながら、ほとんど双眼プロミナーの代わりができるほど性能が優れているということです。願わくば、20×50あるいは20×42くらいの口径の防振双眼鏡が欲しいです。

タカの視線を見ると、いろんなことが判断できます。視線といっても、いつでも瞳などの目の動きが見えるほど近くはなかなか飛ばないですし、近くても急な飛行をしていると瞳の向きまでは見えないことが多いです。しかし、目がはっきり見えない時でも頭をどちらに向けているかは分かると思います。左右をキョロキョロしているかいないか(獲物探索中か、他のタカが気になっているか)とか、じっと前を見据えたままで飛んでいる(目的地に向かってひたすら飛んでいる)か、下ばかりを見ながら(獲物を探索するように)飛んでいるか、観察者であるあなたの方を気にしながら(警戒して)飛んでいるかなどに気を使って観察します。慣れてくると、突然出現したオオタカやハヤブサでもどちらを向いて何を見ながら飛んでいるのか、どんな目的で飛んでいるのかがだんだんと分かるようになってきます。

練習として、ゆっくり飛んでいるトビやノスリを今まで以上にじっくりと見てみるのもよいでしょう。頭の動きをじっと見ていると、左右にキョロキョロしたり前と下を交互に見たりしていることがよく分かります。飛んでいたトビがこのような頭の動きをした後に、杉の木のてっぺん近くのカマキリ類を捕らえたりしています。頭を動かすということはつまり視線の先を変えながらじっくりと見ていたということです。

視線が分かるようになると、次の動きが予測できる場合が多くなります。いつでもこちらが予想したとおりにタカ類・ハヤブサ類が行動するわけではないですが、それなりに当たることがあります。

(Uploaded on 1 May 2018)

「鷹隼類のハンティングシーンを見るには」というテーマで前回(1)~(11)までを箇条書きで書きました。その続きの(12)~(15)を一回で同じように書こうと思いながら文章にし始めましたが、箇条書きでは微妙なことがうまく伝わるように書けなかったので、今回は日記風に書くことにしました。続きの(12)からです。

(12)獲物となる生き物の近くでハンティングを待とう!

2018年3月7日のことです。前夜、グーグルで航空写真を見ながら、「どこかに越冬ハイタカの観察によさそうな地点はないだろうか…」と思案していました。そして、行き着いたのが、ある川の近くの農耕地でした。ただ、そこにハイタカの獲物となる小鳥類がいるかいないかは実際に現地へ行ってみないと分からないことなので、「明日はあのあたりへ行こう」という程度にしておいて、現地に着いてから細かな観察位置などは決めることにして床につきました。

翌日、私としてはかなり遅い時刻の8時25分に家を出ました。川の近くのどの辺りでタカを見ようかと考えながら上流に向かって車を走らせていたら、あるところで電線にドバト10羽(後に25羽)とカワラヒワ40羽くらいがとまっていて、近くに果樹園がありましたので、ここならハンティングだけでなくタカ類のとまりも期待できると思い、「よし、今日はここにしよう!」と決めました。今まで一度も走ったことのない道、行ったこともない所でした。太陽を背に車をとめたのは9時ちょうどでした。

小鳥はカワラヒワの他に、ムクドリ10、スズメ20、ハクセキレイ、キジバト、ツグミなどがいました。

(9時30分)

電線にとまっていたドバトが一斉に飛び立ちました。車の後方を見るとオオタカ幼鳥が飛んでいました。小ぶりだったのでたぶん♂でしょう。ハトの群れに突っ込むようにハトと一緒に飛びましたが、どんどん右手奥方向へ飛んでいってすぐに後ろ姿になりました。そのまま一直線に飛去して、以後このオオタカは現れませんでした。

(9時40分)

田で食料を食べていたカワラヒワやスズメが慌てて飛び立ったので車の後ろを見たらハイタカ幼鳥が低空を飛んで近づいて来ました。カワラヒワ20羽ほどの群れを狙いましたが、捕れませんでした。ハイタカは未練があるようにゆっくりと旋回上昇しました。車の後ろ方向を飛んだので、車から降りようかどうしようか迷っているうちに高度を上げました。車から降りて写真を撮りましたが、ピントが十分ではないものの、頭の大きさと胸の斑から♂の幼鳥と推定しました。

車の後方からの接近が2回も続いたので、車の向きを変えようかとも思いましたが、こちら向きだからかえってよく突っ込んだのかもしれないので、そのままの向きで続けました。しかし、車の中にいては後ろからの接近に対応できないので、短時間なら……と思い、車外へ出ました。すると2分後に、

(9時52分)

ハイタカ♂成鳥が、激しくチチッと鳴くハクセキレイを追って果樹園から田の方へ、まさに至近距離で私の目の前を通過しました。私との距離は約10mで、ハイタカとハクセキレイの距離は最短時に約1m、地上からの高さは初め2mくらいでした。タカ類がこんなに頻繁に出現するとは予想してなかったのでカメラと双眼鏡を車の中に入れたままで外に立っていましたが、それがよかったのかもしれません。肉眼でもすぐに♂成鳥と分かるような近さでした。ハクセキレイは田の上で右方向へ急旋回しハイタカをうまく交わし、ハイタカはすぐに田の上の低いところを旋回し始めました。先のハイタカ幼鳥と同じように、(人間的な思考かもしれませんが…)捕れなかった獲物に未練があるかのような低空での旋回飛行でした。肉眼で下面のきれいなオレンジ色を楽しんだ後、カメラを出して旋回上昇中の姿を撮影しました。風切がすべてそろった美しい♂成鳥と思われる個体でした。

その後は1時間あまり何も出現しませんでした。出ないことがむしろ一般的ですので、「これが普通だ…」と思いながら、午後に用事があるから早めに帰ろうかと思って運転席でレンズをブロワーでシュッシュッとやり出したら……

(10時53分)

車のフロントガラスの正面から力強く羽ばたいて近づくハヤブサ類が見えました。真正面からの接近でシルエットが分かりにくくてしかも力強い羽ばたきだったので、最初はハヤブサだろうと思いました。一直線にこちらに向かってきます。よく見るとチョウゲンボウ♂成鳥でした。すぐに車から降りて撮ったのが下の画像です。私のすぐ近くを通過して、電柱にとまりました。とまる直前に10羽くらいのスズメがパラパラッと左右に飛び散りましたが、ハンティングしようと思っていたのかびっくりしたスズメが避けただけだったのかどちらかよく分からなかったです。

連続してのきれいな♂成鳥2種2個体はうれしかったです。

タカ類のハンティングを見るには、ある程度獲物がいるところで待つのがよいです。小鳥の群れがいてもハイタカやコチョウゲンボウがその群れに突っ込むとは限りませんし、雨降りの後で土手や畔にカエル類が多くいてもサシバは飛びつかないかもしれませんが、でも、初めから可能性がないと思ってしまうと何も見られません。

(Uploaded on 15 April 2018)

私は一年中、タカ類・ハヤブサ類を中心に見ていますが、出かけた日はほぼ毎回(毎日)のように鷹隼類の獲物探索・待ち・ハンティング・食料運びなど、何かしらの狩りに関するシーンを見ています。ここの「待ち」という言葉は私が勝手に作って使っている言葉なのであまり聞き慣れないと思いますが、鉄塔の上からあるいは飛翔しながらの探索中に見つけた獲物が捕らえやすい場所へ出てくるまで、あるいは捕らえやすい状況が生まれるまでしばらくの間監視しながらようすを見る、つまり鷹隼類がハンティングをスタートさせるまで「待つ」時間のことです。

ハイタカの狩りを見に行ったけれどハヤブサの狩りしか見られなかったとか、オオタカを見に行ったけれどもハイタカの狩りしか見えなかったということはよくあります。もちろん、サシバがカエル類を水田の畔で捕っただけとか、カナヘビを土手の上で捕っただけとか、ハチクマが食料を運んできたところしか見られなかったという日もあります。

これらを含めて、また「獲物探索」だけとか「待ち」だけとか、失敗した狩りも含めて、ほぼ毎回何かしらの狩りに関することを見ています。

私のふだんのタカ類・ハヤブサ類の観察方法を書いてみます。鷹隼類のハンティングを見るためのヒントになれば幸いです。主に愛知県での観察で、対象は小形~中形の猛禽類です。

(1) 夜明け前までには現着できるように朝早くに家を出る。日の出時刻が早い夏は守れないこともありますが、真冬の厳寒期でも、氷点下の朝でも、自宅から遠方の地点でも、ほとんどは夜明け前の現地到着です。

(2) 今日はここ、と決めた地点にできるだけ長く、できれば5時間は立ち続ける。繁殖期で悪影響が出る可能性のある時期は巣から十分な距離をとるとか、観察時間を短くするなどの注意をします。

(3) 朝から鷹隼類が一羽も出現しなくても、少なくとも2~3時間は同じ地点で粘ってみないと、ほんとうにそこにいないのか出現がないだけなのかは分からない。

(4) 鷹隼類はいつ出現するか分からないので、用足しや水分補給する時でも耳と目は気を抜かない。

(5) 朝早くの観察をしない時でも、夕方はよいことが起こるチャンスが多いので、夕方日が暮れる頃をねらってみる。

(6) 観察中にカメラの画像はできるだけチェックしない。鷹隼類は1羽が出た直後に連続して出現することが多いので、今撮ったばかりの画像をチェックし始める頃にちょうど次の別のタカ類が出ることが多いです。チェックするのは露出のオーバーかアンダーのみで短時間にする。

(7) 小鳥の群れが飛び立ったり急いで何らかの行動を起こした時は小鳥の群れを目で追わず、小鳥の後ろに注目する。タカ類が接近してきたり、追いかけていることが多いです。

(8) 他の人の情報に惑わされず、できるだけ観察ポイントは自分で納得のいく場所を自分で探す。

(9) 有名探鳥地はそれなりの良さがあるが、人が多いと自然な状態で狩りをすることが少なくなる。誰もいないところ、多くても2~3人までのほうがハンティングはよく見られることが私の経験上は多い。

(10) タカ類が出現しなくても、「きっとここにいるはずだ。出ないはずがない」と思う。

(11) 何か出た時に「キジバトだろう」、「カラスだろう」と思わずに、キジバトではなくハイタカかも…、カラスではなくサシバかも… と可能性のある鷹隼類を想定して、即対応する。

いくつかの項目には細かなコツがありますが、今までの「マーリン通信」の文章の中にそれとなく書いてきました。全部を守らなければハンティングが見られないわけではないですが、初歩的なことばかりですので、いくつかを実践すれば狩りを見ることができるはずです。

この記事の続きの(12)~(15)は次回に書く予定です。

--------------------- (以下、余談です)

上の11点はけっこうハードですので、体調には十分に気を付けてください。気温が氷点下の厳寒期に自宅から数十kmも離れたところへ週3回くらい、しかも夜明け前に現着して強風にさらされて立っていることはそれだけでけっこう疲れるものです。「そんなにハードな鳥見をしている人はあまりいないぞー」とよく言われます。

ある日、患者さんの数が少なくて暇そうだった年配の医師に上に書いた(1)~(4)の話をしていたら、こんなことを言われ、脅されました。

〇 そんなことをしていたら、(仮に)若くても自律神経のバランスを崩しやすいよ。

〇 腰痛とか首痛、目の感染症などになりやすいよ。

〇 行き帰りの交通事故に気を付けてくださいよ… 。

私も自分の歳のことを十分に考えないといけないことが最近身にしみてきました。無理はいけないですね。

(Uploaded on 1 April 2018)

私が野鳥の会に入った頃は、かなり安価な600mmF8というレンズを出たばかりのNikon FMに付けて使っていましたが、やはり画質は悪かったです。「安かろう悪かろう」でした。

1980年代に入った頃、50万円ほど出して、フォーカシングユニット付きではなくなった AI Nikkor ED 600mmF5.6S(IF)を買いました。これは良いレンズで実にシャープでした。重さ2.8kgで、Canonの旧型 EF600mm F4L IS USMの5.36kgと比べればちょうど半分ほどの重さしかなかったのですが、けもの道を歩き、薮こぎをし、斜面を登ることの多かった私にはやはり重かったです。そんなわけで2年ほど使って知人に譲りました。

その後は、Canon400mmF5.6などの短い単焦点レンズを使い続けました。Kodachrome64というISO感度64(当時ASA64)のスライドフィルムを使っていましたので、なにを撮影するにもけっこう苦労していました。もともと写真集を出すつもりはなかったので、無理せずにASA200か400のネガフィルムを使えばよかったですが、当時はほとんどの人がKodachrome64を使っていましたので、しっかり考えずに私もそれにならっていました。

デジタルの時代になって私でもきれいな写真が撮れるようになったので、一本くらい大きいレンズがあってもよいと思うようになり、100万円以上出して Canon EF600mmF4L IS Ⅱ USMを購入しました。使ってみたら、確かにイヌワシやクマタカ、シギ・チドリ類を撮るにはこれは最適のレンズでした。

ところが、このレンズは俊敏な飛行をする鷹隼類の撮影にはあまり向いていませんでした。私は小~中形のタカ類・ハヤブサ類を中心に観察しています。ハイタカ属のハイタカやオオタカ、ハヤブサ類が多いですが、これらはいずれも動きが素早く飛翔スピードもかなり速い時が多いです。突然出現することが多いので、レンズを瞬時に持つ必要があります。近くに来た時は角速度が急激に増大するので、レンズを激しく動かしたり、振り回したりしながら撮ることが自然と多くなります。やはり小回りがきいて、軽く、しかもシャープに撮れるレンズが好都合です。最近はほとんどの場合 Canon EF100-400mmF4.5-5.6L IS Ⅱ USM を使っています。条件にもよりますが、ロクヨンよりも良い写真が撮れることがあります。

今、「マーリン通信」の表紙に使っているチョウゲンボウの画像はこのレンズで撮ったものです。先月まで表紙に使っていたハイタカの画像や下のツミもこの100-400mmレンズで撮ったものです。私は野鳥カメラマンではないですし、プロでもないので、この程度撮れればもう十分に満足です。

もし600mmや800mmを使うとしても、三脚に据えて撮るよりは手持ちでの撮影の方がお薦めです。練習を積んだり、場数を踏んで上達してくれば三脚での撮影ができないことはないですが、小鷹の撮影の場合はやはり手持ちのほうがよく撮れます。