車が殺す

交通事故の話ではないヨ。電気自動車が増えて、空気汚染が少なくなったとしても、世界中の都市が自家用車に殺されつつある。

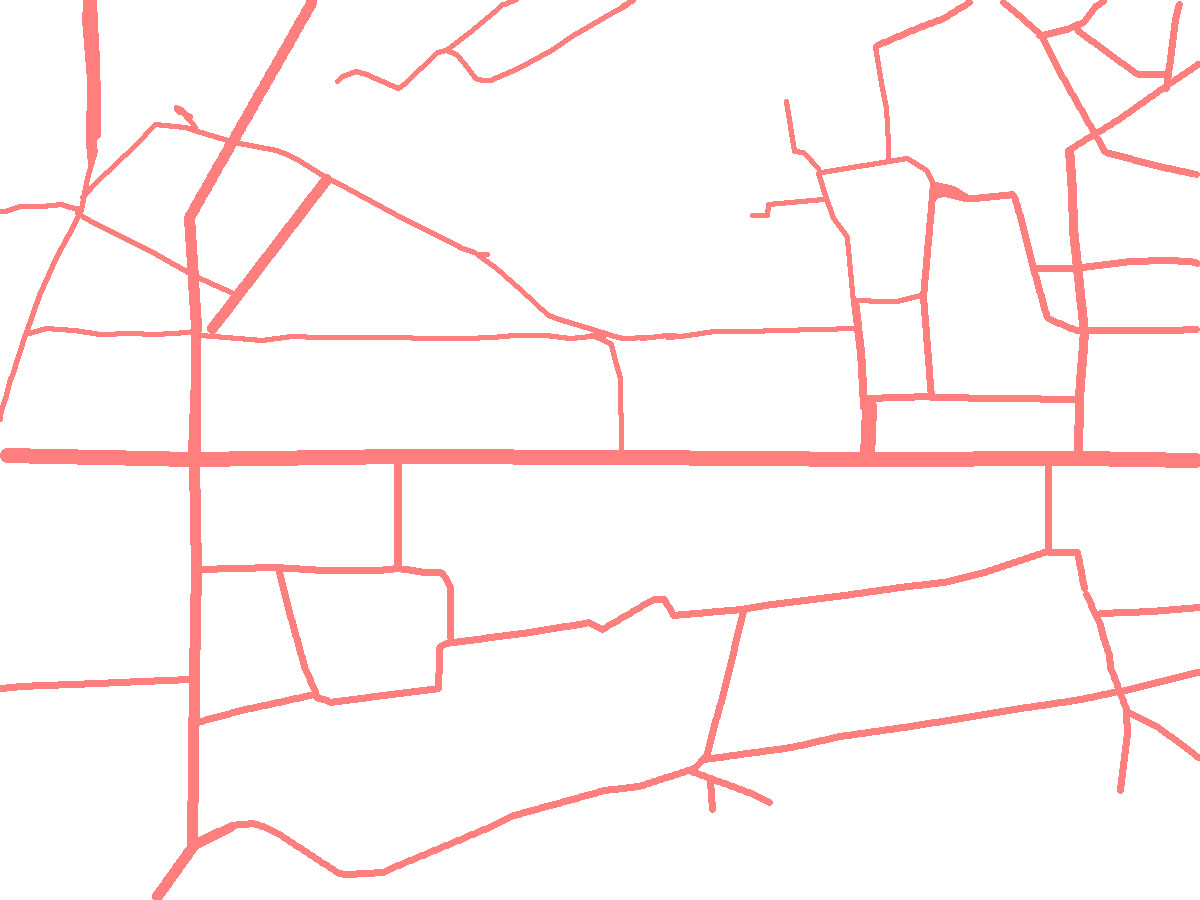

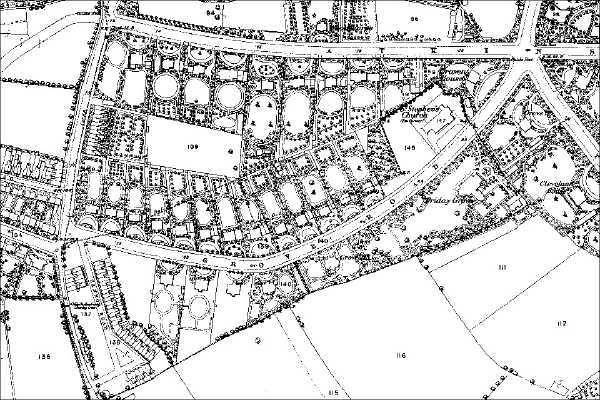

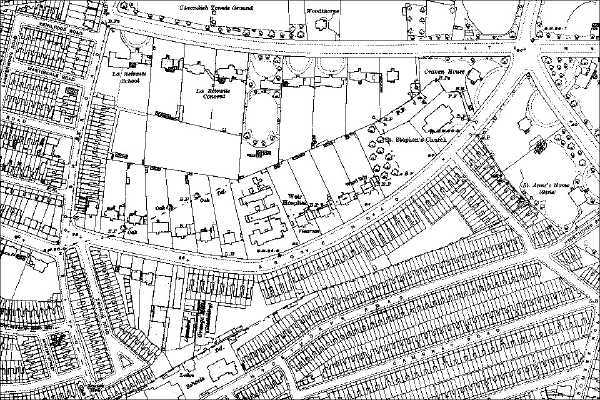

1918年と2000年のまちなみの様子で、最も違うのは道路面積では無いだろうか。

左図は大正7年の地積図から板屋町駅周辺を拾ったもの。道路面積は7%程だ。

こちらは同じ場所の2000年。道路面積は40%程に達している。

昔の子供は「アキチ」で遊んでいたが、その面積は自動車に取られてしまった、と言っても良いだろう。

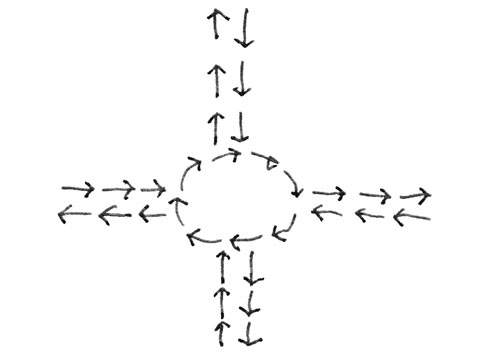

再開発ではラウンドアバウトも作られた。いわゆるロータリーというやつ。

あれは馬車の時代に、交差点の工夫として考えだされたものだ。馬車にはバックギアと急ブレーキがない。それが今でも交通施設として意味があるのか、首を傾げてしまう。

乗り合い馬車が広まるまで、英国では郊外に屋敷を構えるものは、御者を雇わねばならなかった。屋敷の玄関にはワンウェイで出入り出来るU字型の車寄せが必要だった。

ご主人様を会社に送った後、御者は何をするかと言うと、屋敷に帰って隣の親爺の馬車に抜かれない様、裏庭で2馬力エンジンのトレーニングをするのだ。馬車というのも結構なモノイリだ。

19世紀末までに鉄道が発達すると、地域の教会が持っていた共有牧草地=コモンズに、びっしりと通勤住宅が建てられた。それまでイーストエンドから徒歩1時間だった通勤が、汽車で1時間になったのだ。

ヒースロウ空港着陸前に、窓から見える毛虫ののたうち回っている様なものが、その頃の住宅地だ。

19世紀末の郊外住宅地でも、次第に自家用車で通勤するものが増えた。

徒歩で1時間だった通勤時間は汽車で1時間になり、自家用車で1時間になった。

ところが、こうした郊外住宅には駐車場というものが無いのだ。

ウィークデイの昼間にはガランとしている住宅街の道路は、日曜日にはこの通りだ。向うから車が来たらどうする気だ。

駅周辺開発

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/urbanism/ur03/m_ho/005/005.html

通勤距離が5kmから10km、10kmから20kmと増えただけで、車両代とガソリン代が給料から消えるだけだ。高速道路が無料の米国では、50km通勤は普通、100km通勤と言う人もいるようだ。各地の住宅街を見るにはGoogleMapが良い。

1992年にはシアトルからサンフランシスコまで車で走ってみた。

WestCoastRundown

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/urbanism/ur14/wcrd/index.html

シアトル周辺の分譲住宅地について

住宅の成人病?

http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/urbanism/ur03/m_ho/008/0083.html

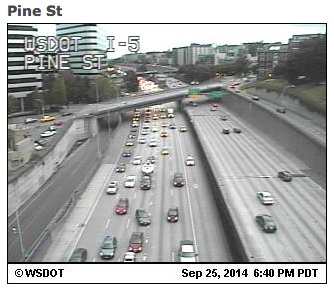

道路をいくら増やしても、自家用車がそこへ集まるだけで、渋滞は解消されないというのは、米国各都市のトラフィックカメラを見ると良くわかる。

図はシアトル市内の

I5@Pine St. 北向き。

WASDOTCAM

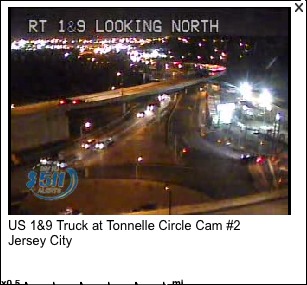

ニューヨーク郊外、ニュージャージーターンパイク周辺にはヴィデオカメラもあり。地図を拡大して、上の”Camera”をクリックすると、左に地名が出る。

http://www.511nj.org/trafficmap.aspx

こうして世界中の都市が、自家用車に殺されつつあるのが現状だ。自家用車は3mx5m、5坪程のスペースを必要とする。ところがそれが1カ所で良いかと言うと、夜停める所、昼停める所、仕事・家事で停める所と、概ね3カ所程度必要なのである。

成人家族数と同じ駐車場がないと生計が成り立たない、ということになれば、5人家族だと生活スペース以外に75坪の駐車場が必要となる。

自家用車の国ー米国でも、大方の地方自治体は道路予算で倒産寸前だと嘆いている。何とか電車などの公共交通機関をまちづくりの基礎にした都市計画が「コンパクトシティ」が叫ばれている。

西海岸で頑張っているのはサンフランシスコのBART

http://www.bart.gov/stations

シアトル/タコマのSound Transit

http://www.soundtransit.org

などだ。探せば現在の計画案も手に入るぞ。

いずれも金の掛かる新線建設をなるべく減らし、既存の施設を需要に合わせる工夫が主体だ。浜松周辺で言えば東海道本線と、西鹿島線と、天竜浜名湖線を相互乗り入れする様な仕組み。

違法駐輪の取締よりも駐輪場の整備、中心市街地での自転車専用レーンの確保等が優先されている。米国のまちづくりを見ると「言う通りにしろ。」という規制行政ではまちづくりは出来ない、ということを強く感じる。

浜松でも蜆塚あたりの1960年代の郊外住宅地は、敷地面積50坪でも「庭付一戸建て」だった。それが大平台などの最近の住宅地では、敷地面積が80坪くらいあっても「駐車場付一戸建て」になってしまう。

バスなど公共交通機関に乗る人が居ないので、バスの便が悪くなったり廃止される。成人家族数と同じ台数の自家用車が無いと、通勤が出来なくなるというのが理由だ。

自動車文明は滅びつつあるのか?

WashingtonPost