新居が奈良時代以来お上の「東海道」とともに生きる町なら、鷲津は「平民の東海道」とともに生きた町でしょう。

家康の東海道が二川宿から東へ向かわず、白須賀へ向かったのは、それなりの戦略的意味があったのでしょう。東海道鉄道は新所の原を切り通しでぶち割って二川から鷲津へ向かいました。

三河からすれば遠江はそれまでの敵国であり、宿場の配置にもそうした意味があるのかもしれません。二川の本陣資料館には各宿場の助郷の配置図がありますが、二川宿と白須賀宿だけは同心円状の「一円」ではなく、宿場の西側に偏っており「臨兵闘者皆陣烈在前」という雰囲気の配置になっています。

東海道五十三次は西国の大名に参勤交代と称して、完全軍装で江戸までを行軍するというもので、道中に金をばらまかせて、外様大名の力を削ぐのが目的だったでしょうから、沿線住民は消費という公共事業で潤ったわけです。

しかしそうした五十三次の宿場へ町人が泊まれば、丸裸にされてしまいます。そこで平民どもは、手形を持っていても、寺社参詣と称して手形を持っていなくても、五十三次を避けて脇往還をたどることが多かったようです。

賀茂真淵だったか、内山真竜だったかが、どうしても松坂の本居宣長に話を聞きたい、という願望を持ちながら、松阪までの旅行手形がない。そこで手形なしに浜名湖を渡り、松阪へ向かった、という記録が残っています。

宇布見なり村櫛なりの漁村へ向かい、そこの漁師に頼み込んで、手伝い、ということで漁船に乗せてもらいます。

船が吉見なり日ノ岡へ着くと、そのまま旅を続けます。もし役人に見つかっても、

船方さんのてんだいをしていたけえが、置いてかれた。

というわけです。

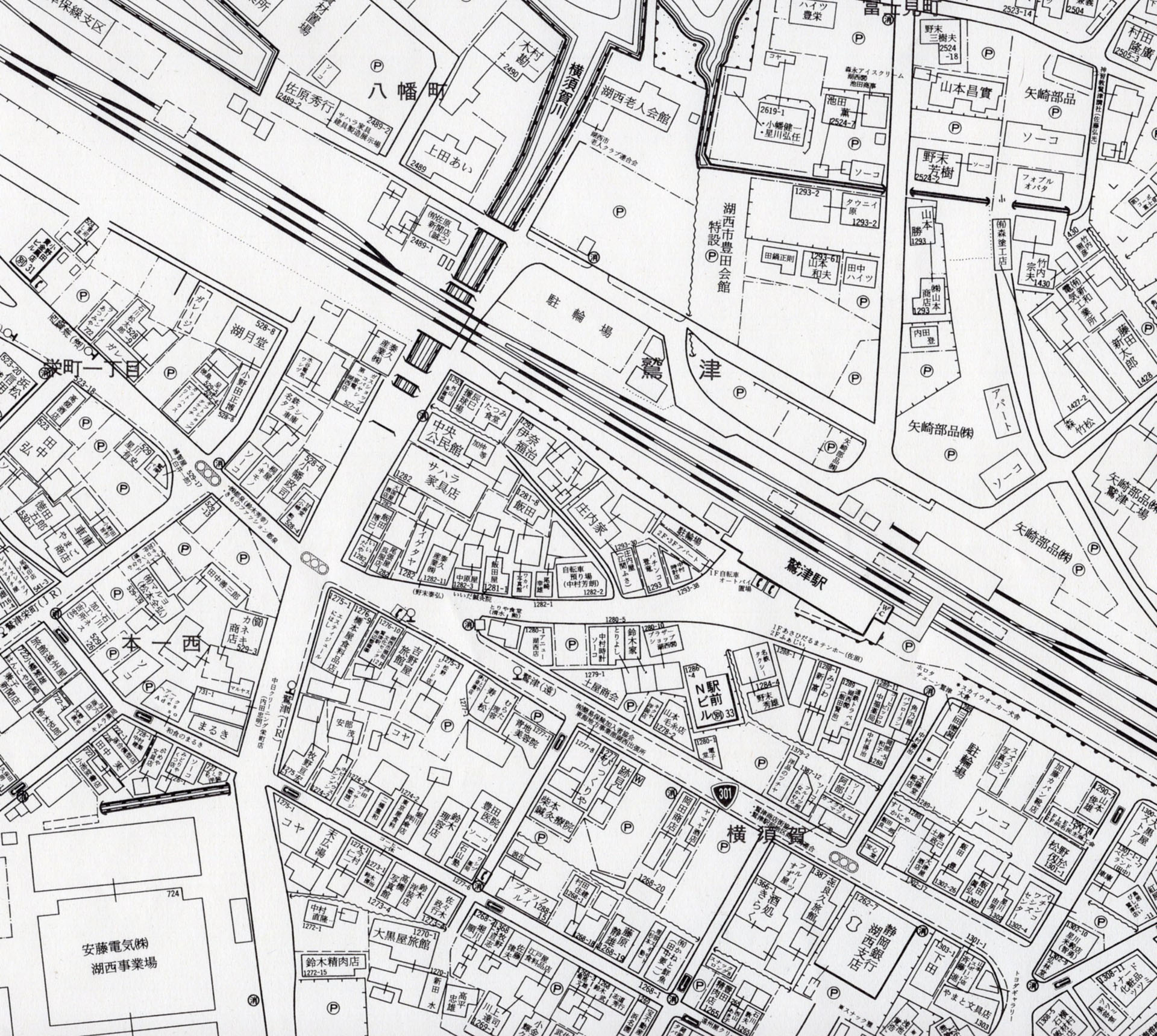

こうした「平民の東海道」だった鷲津の力は明治の御一新で開花しました。紡績工場などが立ち並び、力織機の改良をしていた豊田佐吉は、やがて世界的な自動車メーカーを作ります。しばらく前まで、鷲津駅前にはそうした「町人の力」が渦巻いている気配がありましたが、再開発できれいなになると同時に「全国どこにでもある駅前」になってしまったのが、ちょっと残念です。一昔前の鷲津駅前の雰囲気が、微かに漂うのは「みつわ」さんぐらいでしょうか。

明治22年東海道鉄道が開通すると、見渡す限りの田んぼの中にポツンと駅ができたそうです。すでに明治5年には浜松御城下から浜名湖に通じる堀留運河ができ、明治9年には蒸気船が新所に通じていました。明治44年には「浜名湖巡航汽船株式会社」が設立され、鷲津は浜名湖の津々浦々と東海道鉄道を結ぶ、物流の中心地となったのです。

鷲津が浜名湖の中心地だった頃の雰囲気が、私の子供の頃の駅周辺には漂っていたような気がします。免許を取り立ての頃、友達が親の車を失敬して浜名湖一周に出かけたことがありましたが、国道から鷲津駅前への路地を入ろうとすると「素人さん御断り」の雰囲気だったので、諦めたことがありました。

ゼンリン住宅地図1995

昭和30年代まで、周辺には糸偏の工場が立ち並び、鉄道通勤の勤め人は、駅まで着けば自宅に帰ったようなもの。と腰を落ちつけるところもあったでしょう。

駅の裏、横須賀川河口の木村さんとあるところにはその昔、河井屋旅館さんが建っており昭和5年天皇御巡幸の折、御小休だったそうです。

レンガ倉庫の先に本興寺があります。家康から十万石の格式を賜ったとありますが、関ヶ原の論功行賞が井伊直政のみ十二万石で、あとは十万石だったことを考えると、大したものです。法華宗というのが良く解らないのですが、粗略にするととんでも無いことになるぞ、という側面もあったかもしれません。

庫裏の入り口にちょっと目隠しがあるのが、法多山でも見かけたお寺のしつらえです。

延宝2年老中久世大和守様御寄進の奥書院から小堀遠州の庭を見ると、午後の日差しで植木が輝いて見えます。文政10年谷文晁作の四季山水図は撮影禁止とのこと。こうしたものは大方は図書館で美術全集を見れば、私が撮るより綺麗なものが載っています。

本堂への渡り廊下は、軒高が五尺ぐらいしかありません。江戸時代の日本人の平均身長が140cmほどだった、というのを思い出させます。