侾丂嫵巘椡傾僢僾僙儈僫乕丂愒嶁恀擇巵亅侾亅丂丂僽儘僌傛傝丂

丂偙傟偐傜悢夞偵暘偗偰丄乽桬婥偯偗偺妛媺偯偔傝乿偲戣偟偰丄嶐擔偺愒嶁恀擇愭惗偺島墘撪梕傪庡娤傪岎偊偰徯夘偟傑偡丅

乽桬婥偯偗乿偲偄偆尵梩偱僺儞両偲棃傞恖偼丄傛偔曌嫮偟偰偄傞恖偱偡丅

丂

傾儖僼儗僢僪丒傾僪儔乕偼丄僄儞僇儗僢僕儊儞僩乵encouragement乶偲偄偆尵梩傪巊偄傑偟偨丅乽寖椼乿乽椼傑偟乿偲偄偆堄枴偱偡偑丄傾僪儔乕怱棟妛偱偼乽桬婥偯偗乿偲栿偟偰偄傑偡丅

傾儖僼儗僢僪丒傾僪儔乕偼丄僄儞僇儗僢僕儊儞僩乵encouragement乶偲偄偆尵梩傪巊偄傑偟偨丅乽寖椼乿乽椼傑偟乿偲偄偆堄枴偱偡偑丄傾僪儔乕怱棟妛偱偼乽桬婥偯偗乿偲栿偟偰偄傑偡丅偙偺僞僀僩儖偩偗偱丄乽傾僪儔乕怱棟妛傪妛媺偯偔傝偵墳梡偟偨榖偩傠偆側乧乿偲傢偐傞傢偗偱偡丅

丂

巹傕丄偐偮偰亀僋儔僗偼傛傒偑偊傞乗妛峑嫵堢偵惗偐偡傾僪儔乕怱棟妛亁栰揷弐嶌丒攱 徆巕(挊)偵戝偒側塭嬁傪庴偗偨堦恖偱偡丅

丂愒嶁巵偼丄帺屓徯夘僎乕儉偱傾僀僗僽儗僀僋偟偨屻丄師偺傛偆偵栤偄偐偗傑偟偨丅

乽側偤妛媺偯偔傝傪偡傞偺偐丠乿乽傕偟妛媺偯偔傝傪偟側偐偭偨傜丠乿

丂偦偟偰丄師偺嬶懱揑側帠椺傪採帵偝傟傑偟偨丅

丂

怴偟偄妛擭偑僗僞乕僩偟偰憗乆丄庼嬈偑巒傑傞偲俿孨乮俇擭惗乯偼僫僀僼傪弌偟偰挧敪偟偰偒偨丅

乽偦傟偟傑偄側偝偄丅乿偲偄偆偲丄乽愭惗丄嫵巘偼巕偳傕傪墸偭偪傖偄偗側偄傫偱偡傛偹丅乿偲曉偟偰偒偨丅

丂偝偰丄偁側偨側傜偳偆偡傞丠丂俿孨偺峴摦偵偮偄偰丄姶偠傞偙偲偼丠乮師夞偵懕偒傑偡丅乯

丂

偙偺傛偆側丄偄傢備傞乽崲偭偨巕乿偼丄掱搙偺嵎偙偦偁傟丄扤偱傕宱尡偑偁傞偱偟傚偆丅

乽側偤偙偺巕偼偙傫側偙偲傪偡傞偺偩傠偆丠乿

乽側偤拲堄偟偰傕傗傔側偄偺偐丠乿

乽晐偄偗偳丄偙偙偱堷偒壓偑偭偰偼嫵巘偺埿尩傪帵偡偙偲偑偱偒側偄丅乿

乽椡偢偔偱僫僀僼傪庢傝忋偘傛偆偐乧乿

丂

偄傠偄傠側峫偊偑晜偐傃傑偡丅

偟偐偟乧

崲偭偨巕偳傕偼丄帺暘帺恎偺栤戣偵崲偭偰偄傞巕偳傕側偺偱偡丅

帺暘偩偗偺椡偱偼壽戣傪夝寛偱偒側偄偐傜崲偭偰偄傞偺偱偡丅

傑偢昁梫側偺偼丄乽懳寛乿傛傝傕丄乽巟墖乿傛傝傕乽暘愅乿側偺偱偡丅

偟偐傕丄暘愅偺偨傔偺暘愅偱偼側偔丄師偵峴摦偡傞偨傔偺暘愅側偺偱偡丅

丂

傾僪儔乕怱棟妛偼丄惓幃偵偼乽屄恖怱棟妛乿偲偄偄丄栚揑暘愅妛偲傕屇偽傟偰偄傑偡丅

偙偺柤徧偑丄慡懱偺惈奿傪傛偔昞偟偰偄傑偡丅乮師夞偵懕偒傑偡丅乯

丂

慜夞偼丄乽崲偭偨巕偳傕偑偄偨傜暘愅偟傑偟傚偆乿偲偄偆榖偱廔傢傝傑偟偨丅

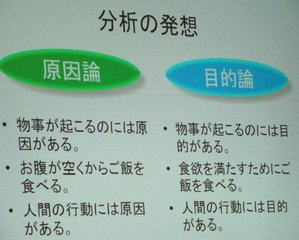

偙偙偵丄乽尨場榑乿乽栚揑榑乿偲偄偆峫偊曽偑惗傑傟傑偡丅

丂

傾僪儔乕怱棟妛偺婎杮揑側峫偊曽偺傂偲偮乽栚揑榑乿丅乽恖娫偺峴摦偵偼栚揑偑偁傞乿偲偄偆峫偊曽偱偡丅

栚揑榑偺斀懳偑尨場榑丅乽恖娫偺峴摦偵偼尨場偑偁傞乿偲偄偆峫偊曽偱偡丅

丂

椺偊偽丄巕偳傕偑晄搊峑偵側偭偨帪丄乽側偤丠乿傪捛媮偡傞偺偑尨場榑偱偡丅

夛榖偑懌傝側偐偭偨丄扴擟偲偺憡惈偑埆偐偭偨丄偄偠傔偵偁偭偨偐傕丄娒傗偐偟偨偐傜丄側偳偲丄夁嫀偺尨場傪扵傠偆偲偄偆峫偊曽偱偡丅

丂

偙傟偵懳偟偰乽栚揑榑乿偱偼丄晄搊峑偲偄偆峴堊偵偼丄偦偺巕偺乽偙偆偟偨偄乿乽偙偆側傝偨偄乿側偳偺堄巙傗栚昗偑偁傝丄偦偺栚昗傪払惉偡傞偨傔偺庤抜偑晄搊峑偱偁傞偲峫偊傞偺偱偡丅

偙傟偵懳偟偰乽栚揑榑乿偱偼丄晄搊峑偲偄偆峴堊偵偼丄偦偺巕偺乽偙偆偟偨偄乿乽偙偆側傝偨偄乿側偳偺堄巙傗栚昗偑偁傝丄偦偺栚昗傪払惉偡傞偨傔偺庤抜偑晄搊峑偱偁傞偲峫偊傞偺偱偡丅偙偺擇偮傪傑偲傔傞偲嵍偺傛偆偵側傝傑偡丅

丂

尨場榑偵棫偮偲丄埆幰扵偟偵側傝傑偡丅

偟偐偟栚揑榑偵棫偮偲丄巕偳傕偑埆偔側偔側傝傑偡丅

丂

慜乆夞偺俿孨偺応崌丄尨場榑偱偼丄乽偁偺壠掚偼乧乿乽偁偺巕偼埲慜偐傜乧乿乽嫀擭偺妛媺偱偼乧乿偲夁嫀偺帇揰偱峫偊傑偡丅

丂

丂

丂

偟偐偟栚揑榑偵棫偮偲丄乽婥傪堷偒偨偄偐傜乧乿乽堦弿偵梀傃偨偄偐傜乧乿乽僗僩儗僗傪敪嶶偝偣偨偄偐傜乧乿偲丄峴摦偺栚揑偑尒偊偰偔傞偺偱偡丅

栚揑偑暘偐傟偽懳張傕尒偰偒傑偡丅

丂

堦弿偵梀傫偱偁偘傛偆丄僗僩儗僗傪敪嶶偝偣偰偁偘傛偆偲側傞傢偗偱偡丅

丂

師夞偵懕偒傑偡丅

丂

丂

丂

偁側偨偑丄揹幵偵忔偭偨傜嵗惾傪扵偟丄墐夛偱偼椬偺恖傪婥偵偡傞傛偆偵丄嫵幒偵偍偗傞巕偳傕偺栚揑偼丄乽強懏乿偡側傢偪丄僋儔僗偺拞偵嫃応強傪妋曐偡傞偙偲側偺偱偡丅

丂

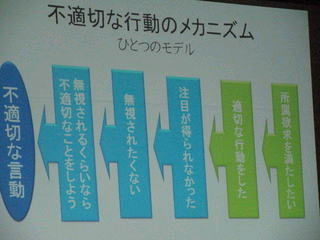

傂偲偮偺儌僨儖偱偡偑丄晄揔愗側峴摦偺儊僇僯僘儉偵偼師偺僷僞乕儞偑偁傝傑偡丅

偄偐偑偱偡丠

巚偄摉偨傞巕偼偄傑偣傫偐丠

丂

岆偭偨栚揑傪帩偭偨巕偳傕偨偪偼丄廤抍偵強懏偡傞偨傔偵嶌愴傪棫偰傑偡丅

丂

仜丂傑偢拲栚傪堷偔

仜丂尃椡摤憟傪巇妡偗傞

仜丂巇曉偟傪偡傞

仜丂柍擻椡傪屩帵偡傞

傕偆彮偟傢偐傝傗偡偔偟偰傒傑偟傚偆丅

丂

傾僪儔乕偼丄乽恖娫偺峴摦偵偼栚揑偑偁傞乿偲偄偆偙偲丆偦偟偰丆巕偳傕偺栤戣峴摦偺摦婡偼乽嘆拲栚仺嘇摤憟仺嘊暅廞乿偺弴偱丄傛傝嫵巘傪庤偙偢傜偣傞偙偲傪栚揑偲偟偨摦婡傊偲堏偭偰偄偔偲弎傋偰偄傞偺偱偡丅

丂

帣摱丒惗搆偺晄揔愗側峴摦偼丄俁偮偺儗儀儖偵昞傟傑偡丅

丂

偦偺儗儀儖偵墳偠偨懳墳偺億僀儞僩偼師偺傛偆偱偡丅

丂

丂丂

偟偭偐傝尒偨偄曽偼丄師偺弌揟傪尒偰偔偩偝偄丅

丂乽僇僂儞僙儕儞僌偺棟榑丒媄朄傪惗偐偟偨惗搆巜摫偺婋婡娗棟乿

丂

丂

丂丂 愒嶁愭惗偺倛倫丂http://manabiai.g.hatena.ne.jp/shinji-akasaka/丂

丂丂 愒嶁愭惗偺倛倫丂http://manabiai.g.hatena.ne.jp/shinji-akasaka/丂俀丂俀寧俀俈擔屆搒僙儈僫乕庡嵜偺乽戞俈夞偲偭偰偍偒偺庼嬈仌妛媺偯偔傝僙儈僫乕乿

丂丂丂堦媨巗棫愺堜杒彫妛峑丂庰堜捈庽

丒侾尷丂尋媶庼嬈侾乽怱傎偖偟偺儈僯僱僞妛妶乿乮掅妛擭乯愒嶁恀擇愭惗

丒俀尷丂尋媶庼嬈俀乽偲偭偰偍偒偺摴摽庼嬈乿乮掅妛擭乯嵅摗岾巌愭惗

丒俁尷丂尋媶庼嬈俁乽儈僯僱僞幚慔丒偍傕偟傠棟壢嫵幒乿乮崅妛擭乯搚嶌彶愭惗

丒係尷丂尋媶庼嬈係乽崙岅庼嬈偺恄悜乿乮崅妛擭乯栰岥朏岹愭惗

丒侾俁丗俁侽乣侾俆丗侽侽僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞侾

乽巕偳傕偺怢傃傪偳偙偱尒庢傞偐乿巕偳傕偺尒曽丄妛媺偺尒曽

乣杮帪偺庼嬈傪捠偟偰乣嵅摗倁俽愒嶁倁俽搚嶌

丒侾俆丗侾俆乣侾俇丗俁侽

憤妵丂崱偙偦戝愗両妛峑尰応偑庣傞傋偒傕偺乧栰岥朏岹愭惗

丂丂暿巻偱徯夘偟傑偟偨丅

俁丂棊偲偟暔僛儘嶌愴 丂僽儘僌乽偁側偨傕幮妝恖乿傛傝

傛偔嫵幒偵偼棊偲偟暔敔偑偍偄偰偁傝丄帩偪庡偑傢偐傜側偄墧昅傗徚偟僑儉偑偨偔偝傫擖偭偰偄傞丅

乽偍棊偲偟傕偺傪偟偰偼偄偗傑偣傫丅乿

偙傟偼巜摫偲偼尵傢側偄丅

僗儘乕僈儞傪宖偘偨偵偡偓側偄丅

丂

巜摫偲偼丄偁傞傋偒巔傪帵偟丄偦偙偵帄傞傑偱偺曽朄傪嬶懱揑偵帵偝側偗傟偽側傜側偄丅

偨偲偊偽丄棊偲偟暔傪側偔偟偨偄帪偼偳偆巜摫偡傞偐丠

巹偼偙偆偟偨丅

丂

戞侾抜奒

柤慜儁儞傪帩嶲偝偣傞丅

乽偙傟偐傜俆暘屻偵丄偙偺嫵幒偵偁傞傕偺偼偡傋偰愭惗偺傕偺偵側傝傑偡丅乿

乽僄乣両両乿

乽偨偩偟丄柤慜偑彂偄偰偁傞傕偺偼偦偺恖偺傕偺偱偡丅

丂崱偐傜俆暘娫偱丄帺暘偺帩偪傕偺偡傋偰偵柤慜偑彂偄偰偁傞偐僠僃僢僋偟偰丄彂偄偰側偄傕偺偵偼柤慜傪彂偄偰偔偩偝偄丅幙栤偼偁傝傑偡偐丠乿

乽偱偼丄傛乣偄丄偼偠傔両乿

偙傟傪丄寧偵侾夞掱搙峴偄偨偄丅

丂

戞俀抜奒

傑偢僗儘乕僈儞傪帵偡

乽彴偵暔傪抲偄偰偼偄偗傑偣傫丅乿

師偵曽朄傪帵偡丅

乽傕偟抲偄偰偁偭偨傜丄柤慜傪尒偰帩偪庡偵搉偟偰偔偩偝偄丅偦偺帪偼丄偳偆偧丄偁傝偑偲偆 偲尵偄傑偟傚偆丅乿

乽傕偟柤慜偑側偗傟偽丄廃傝偺恖偵暦偒傑偟傚偆丅乿

乽廃傝偺恖偑抦傜側偗傟偽丄婣傝偺夛偱暦偒傑偟傚偆丅乿

偙傟偱丄棊偲偟暔偼傑偢敪惗偟側偄丅

丂

嵟廔抜奒

棊偲偟暔偲偄偆尰徾偑側偔側偭偰偟偽傜偔偟偨傜丄妛媺慡懱傪戝偘偝偵朖傔側偑傜丄乽暔偺戝愗偝乿乽暔傪戝愗偵巚偆怱偺懜偝乿傪揱偊傞丅

宍偵怱傪擖傟傞偺偱偁傞丅

丂偙偺偨傃丆拞墰嫵堢怰媍夛弶摍拞摍嫵堢暘壢夛嫵堢壽掱晹夛偵偍偄偰丆乽帣摱惗搆偺妛廗昡壙偺嵼傝曽偵偮偄偰乮曬崘乯乿乮暯惉22擭3寧24擔乯乮埲壓乽曬崘乿偲偄偆丅乯偑偲傝傑偲傔傜傟傑偟偨丅

丂乽曬崘乿偵偍偄偰偼丆妛廗巜摫梫椞偵偍偄偰帵偝傟偨婎慴揑丒婎杮揑側抦幆丒媄擻丆偦傟傜傪妶梡偟偰壽戣傪夝寛偡傞偨傔偵昁梫側巚峫椡丒敾抐椡丒昞尰椡摍媦傃庡懱揑偵妛廗偵庢傝慻傓懺搙偺堢惉偑妋幚偵恾傜傟傞傛偆丆妛廗昡壙傪捠偠偰丆妛廗巜摫偺嵼傝曽傪尒捈偡偙偲傗屄偵墳偠偨巜摫偺廩幚傪恾傞偙偲丆妛峑偵偍偗傞嫵堢妶摦傪慻怐偲偟偰夵慞偡傞偙偲摍偑廳梫偲偝傟偰偄傑偡丅傑偨丆曐岇幰傗帣摱惗搆偵懳偟偰丆妛廗昡壙偵娭偡傞巇慻傒摍偵偮偄偰帠慜偵愢柧偟偨傝丆昡壙寢壥偺愢柧傪廩幚偟偨傝偡傞側偳偟偰妛廗昡壙偵娭偡傞忣曬傪傛傝愊嬌揑偵採嫙偡傞偙偲傕廳梫偲偝傟偰偄傑偡丅

丂巜摫梫榐偼丆帣摱惗搆偺妛愋暲傃偵巜摫偺夁掱媦傃寢壥偺梫栺傪婰榐偟丆偦偺屻偺巜摫媦傃奜晹偵懳偡傞徹柧摍偵栶棫偨偣傞偨傔偺尨曤偲側傞傕偺偱偁傝丆奺妛峑偱妛廗昡壙傪寁夋揑偵恑傔偰偄偔忋偱廳梫側昞曤偱偡丅

丂暥晹壢妛徣偵偍偄偰偼丆乽曬崘乿傪庴偗丆奺妛峑偵偍偗傞妛廗昡壙偑墌妸偵峴傢傟傞偲偲傕偵丆奺愝抲幰偵傛傞巜摫梫榐偺條幃偺寛掕傗奺妛峑偵偍偗傞巜摫梫榐偺嶌惉偺嶲峫偲側傞傛偆丆妛廗昡壙傪峴偆偵摉偨偭偰偺攝椂帠崁丆巜摫梫榐偵婰嵹偡傞帠崁媦傃奺妛峑偵偍偗傞巜摫梫榐偺嶌惉偵摉偨偭偰偺攝椂帠崁摍傪暿巻1乣6偺偲偍傝偲傝傑偲傔傑偟偨丅丂乮埲壓棯乯

俆丂栶棫偪倂倕倐摿廤丂

乮侾乯僀儞僋僇乕僩儕僢僕儗僗偺僇儔乕僾儕儞僞乕丂

丂栺8,000枃報嶞偱偒傞戝梕検僀儞僋僷僢僋傪僾儕儞僞乕杮懱偵撪憼偟丄僀儞僋偑尷奅抣偵払偟偨傜曗廩偟偰僾儕儞僞乕杮懱傪嵞棙梡偡傞偙偲偱丄娐嫬晧壸丒巊梡僐僗僩傪掅尭偡傞怴偟偄敪憐偺僀儞僋僇乕僩儕僢僕儗僗偺僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞乕偑搊応丅

丂

乮俀乯偁側偨偺挰偱偼僺乕僥乕僄乕丠僺乕僥傿乕僄乕丠

丂杒奀摴偼俹俿俙傪僺乕僥乕僄乕偲敪壒偡傞恖偑懡偄偺偵丄惣擔杮偱偼僺乕僥傿乕僄乕偑埑搢揑丅奜棃岅偺敪壒偵傕偙偆偟偨乽曽尵乿偲屇傋傞抧堟嵎偑偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅 乽俢倝倱値倕倷倢倎値倓乿傕杒奀摴傗搶杒偱偼僨僘僯乕儔儞僪丄惣擔杮偱偼僨傿僘僯乕儔儞僪偲敪壒偡傞孹岦丅

乮侾乯丂奺嫵壢摍丒奺妛擭摍偺昡壙偺娤揰摍媦傃偦偺庯巪

丂係偱徯夘偟偨丄乽彫妛峑丄拞妛峑丄崅摍妛峑媦傃摿暿巟墖妛峑摍偵偍偗傞帣摱惗搆偺妛廗昡壙媦傃巜摫梫榐偺夵慞摍偵偮偄偰乮捠抦乯乿丂偵偼丄奺嫵壢傗妛擭偺昡壙偺娤揰丄巜摫梫椞偺嶲峫椺側偳偑嵹偭偰偄傑偡丅