�P�@����搶�̖͋[����

�����Ȃ�A�g�������������܂����B

�X�������J�Y�̃E�o���ł��B

��C���a�炬�܂��B

���̌�A�g���̐��Y�ʂ��N�C�Y�`���Őq�˂Ă����܂��B

�N�C�Y�͒N�ł�����Ă��܂��B

�����āA�{���̊j�S�I�Ȕ���ł��B

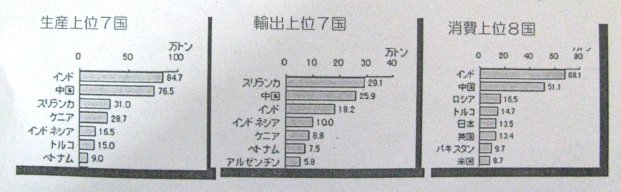

�p�P�@�u���Y��ʂV���v�Ɓu�A�o��ʂV���v������ׂāA�C�Â����Ƃ͉��ł����H

�`�@��ʂT�J���͓����B

����������ł��B

���́A���̂悤�ɍl���܂����B

�`�@�u�X�������J�ƃx�g�i���́A���Y�ʂ̑唼��A�o���Ă���B���������āA�������́A�g��������ł��Ȃ��B�v

�����āA���̔���ł��B

�����ɁA�g���̐��Y���E����̂f�c�o�̃O���t���o�ꂵ�܂����B

�p�Q�@�����̐��Y���Ə���̂f�c�o���r���ċC�Â����Ƃ͉����낤�B

���̌�A��k���A�����Ƒ����A�t�F�A�g���[�h�̘b�ւƈڂ�܂��B

���̃u���O�ł��A�ߋ��ɖ₢�����Ƃ�����܂��B

�u�����̐l��������l�M�ƁA���{�l�������������ނ̃l�M�ƁA�l�i���Ⴄ�̂͂Ȃ��H�v

���ۂɔ�ׂ�ƁA���\�{�i�܂��͂���ȏ�j�̈Ⴂ������܂����B

����͕n�x�̍����Œ艻����d�g�݂����Ȃ̂ł��B

�t�F�A�g���[�h�͂��̉����̂��߂̈�̓����Ȃ̂ł��B

���ꂩ����l���Ă��������e�[�}�ł��B

����搶�A���肪�Ƃ��������܂����B

�Q�@�ŋ��͉��Ɏg����H

�@�O��A�ؓ��搶�ɂ��o�ϋ���̎��Ƃ��܂����B�܂��́A���̂̉��i���ӎ����邱�Ƃ���n�߂܂��傤�B

�@�������̂��炵�́A�ŋ��Ŕ��������̂Ŏx�����Ă��܂��B���̂��̂̉��i�͂�����H�i�����͍Ō�Ɂj

�p�P�@���h�Ԃ͂����炷��́H

�����^ MLF5-40R�@�͂����̒���40.94��

|

|

�@

�p�Q�@���̕������̍H����́H

|

|

�@

�@

�p�R�@�e�Q�퓬�@�̒l�i�͂�����H

�@F-2�@�@�O�H�d�H�Ɓi�ĂƂ̋����J���j���@�q�q���̐퓬�U���@�B

�@F-2�@�@�O�H�d�H�Ɓi�ĂƂ̋����J���j���@�q�q���̐퓬�U���@�B�@�@���q�H���2000�N����94�@���Y����܂����B

|

|

�@

�p�S�@�]��s���k�����̈�ق̒l�i�͂�����H�i�{�̉��i�E�� ���z�����d�j

|

|

�@

�p�T�@�J�[�u�~���[�P�{�̖{�̉��i�͂�����H�i�H����ʁj

�p�T�@�J�[�u�~���[�P�{�̖{�̉��i�͂�����H�i�H����ʁj�@�@�ی^�E�Q�� �X�e���~���[�@���a�P���@�@��89.1��4.4�������t

|

|

�p�U�@�ŋ��ł͂���܂��A�h�R����n�nj��ݔ�͂�����H�i�����{�S���{�A���e�i�ݔ����j

�@

|

|

�p�V�@���S�]��w�O�֏��̂P�N�Ԃ̊Ǘ��^�c��́H

�@�@�@�@�@�@�@�@�i�d�C�A�����A���W�A���|�ϑ����j

|

|

|

�p�W�@�O�H�G�X�J���[�^�[Z �V���[�YS1000 �`�i�Q�l�p�j�K���S�D�T���̒l�i�͂�����H

|

|

|

�p�X�@�����s�����ݔ�́H

|

|

�@

�p�P�O ���q�͋�� �W���[�W�EH�EW�E�u�b�V���̒l�i�́H

�@�@���{�l�̐ŋ��ł͂���܂��E�E�E�E�B

�@�A�����J�C�R�̃j�~�b�c���q���͑�10�Ԋ͂Ńj�~�b�c���̍ŏI�͂ł��B���ڋ@�̒l�i�͓���܂���B

�@�A�����J�C�R�̃j�~�b�c���q���͑�10�Ԋ͂Ńj�~�b�c���̍ŏI�͂ł��B���ڋ@�̒l�i�͓���܂���B

|

|

�@

�@

�@

�R�@���t�̓A�b�v�Z�~�i�[�@�L�c�a���搶

�@�Q���P�Q���ɏ��q���w�Z�ɂĊJ���ꂽ�L�c�a���搶�̍u���L�^��ʎ��ŏЉ�����ł����B

�S�@�@�����������̏Љ�

�i�P�j�w�n�r�`�j�`�l������`�a�b�@Part2�|�W�c�Â���|�k��b�ҁl�x

�@ �W�c�Â���ɂ��āA�����܂ł킩��₷���܂Ƃ܂��Ă��鎑���͋M�d�ł��B�\���̃Z���X�̗ǂ�������܂��B�K���̈���I

�@�@http://www.osaka-c.ed.jp/jinken/jken_abc2/mokuji/page.html�@�@�@�@�@�@�@

�ڎ�

���́@�@�W�c�Â���̈Ӌ`�Ɠ��e �v�_

�P�́@�q�ǂ������߂�@�k�q�ǂ������l �q�ǂ��̂Ԃ₫�E�肢���

�Q�́@�N���X�Â���@�k�w���}�l�W�����g�l�@

�R�́@�@�q�ǂ��ǂ������Ȃ��@�k�l�ԊW�Â���l�@

�S�́@�@�q�ǂ��ǂ������[���Ȃ��邽�߂Ɂ@�k�W�c�Â���P�l�@

�T�́@�@�Η�����Γ��̒��ԊW�ց@�k�W�c�Â���Q�l�@

�@

�i�Q�j�w�n�r�`�j�`�l������`�a�bpart�R�\�W�c�Â���\�k�T���ҁl�x

�@�����ւ�Ȃ�������̑�R�e�ł��B

�@�W�c�Â���̋M�d�ȃe�L�X�g�ł��B

�ڎ��ł��B

�@

�U�́@�@Part�R�m�T���ҁn�쐬�ɓ������� �v�_

�V�́@�@���Ƃ�ʂ����w�K�W�c�Â��� �q�ǂ��̂Ԃ₫�E�肢���

�W�́@�@�l���w�K�ƏW�c�Â���@

�X�́@�@���ׂĂ̋��犈����ʂ����W�c�Â���@

10�́@�@�W�c�Â����i�߂邽�߂̃l�b�g���[�N�@

11�́@�@�W�c�Â����i�߂邽�߂̊G�{�̊��p�@

�@

�i�R�j�w�ی�҂Ƃ̂������n���h�u�b�N�|�ی�҂Ƃ̓K�Ȃ������̂��߂Ɂ|�x

�T �ی�҂�����鑊�k�ɑ��ā`��{�ҁ`

�U �ی�҂��������E�v���ɑ��ā`��{�ҁ`

�V �w����K�v�Ƃ���q�ǂ��̕ی�҂ɑ��ā`��{�ҁ`

�@���� ���J�E���Z�����O�̍l������������������

�W �ی�҂���̑��k�ւ̉��� �`�ތ^�Ⴉ��l����`

�X �ی�҂���̋��E�v���ւ̉��`�ތ^����l����`

�X �ی�҂���̋��E�v���ւ̉��`�ތ^����l����`

�@

�i�S�j�w���ƂÂ���K�C�h�u�b�N�x

�@���Ɨ͂��u���Ɗ��́v�u���ƓW�J�́v�u���Ԕc���́v�u���Ɖ��P�́v�ɕ����A���ꂼ���̗��p���ĉ�����Ă��܂��B

�@

�@

�@

�T�@�𗧂��v�������W�@

�i�P�j �����a�Y�̕����o�ϊw

�u�����Ƃ����Ɨ~�����v���×~�̌o�ς���A�u�����m��v�m���̌o�ςցB����ɂ��̂��d����u�����̌o�ρv�ցB���{�͍K�����Ƃ���ǂ����Ƃ��ł���ł��傤���A�l���A���A�݂Ȃ���ƌ�荇�������Ǝv���܂��B

�@

�i�Q�j�������[���@126���@�@�@from �������� '11.2.10

�@(���j���[�A�������v�����ł͂�����j

�@

�i�R�j�u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āv���\

�@�ߔN�A��҂̐E�Ɛl�Ƃ��ẴR�~���j�P�[�V�����\�͂̒ቺ��A������t���[�^�[�̑����A�������E���̏㏸�ȂǁA����ƘJ�����߂��邳�܂��܂Ȗ�肪�w�E����Ă��܂��B�c��������N���܂ł̊w�т̏�ŁA�E�Ƃ������������邽�߂ɕK�v�ȗ͂���ނ��Ƃ̏d�v���͂܂��܂����܂��Ă���悤�ł��B

�@��������R�c��́A�u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āv���܂Ƃ߁A�P��31���ɍ��؋`�������Ȋw��b�ɓ��\���܂����B���\���ɂ́A��҂���芪������ƁA���ꂩ��̃L�����A����݂̍�����L�x�ȃf�[�^�ƂƂ��Ɍf�ڂ���Ă��܂��B

�@

�i�S�j10���~�ʼnƂ����ĂĐ�������Q���Y�̃u���O

�@�@�a���C�t�������@�|10���~�ʼnƂ����ĂĐ�������|�@�@ http://www.blife.asia/�@

�@

�i�T�j�����V����

����24�N (2012) ��v���\

�@����24�N (2012) ��v���\����A�t���̓��A�H���̓��́A���ꂼ��3��20���A9��22���ɁB�H���̓���9��23���ȊO�̓��ɂȂ�̂́A���a54 (1979) �N9��24���ȗ��A33�N�Ԃ�̂��ƁB

�i�P�j�s���߂���q���̔����̑g�D�́t�@�@�@�@�@�@�@���m�ڑ�w�����@�@�k�@�r�v

�@�������Ƃ��Q�ς���@��������B���t�̎w���̉��ɁA�q�������͒��ׂ����Ƃ�l�������Ƃ������ɔ������Ă����B�q�������̎�̓I�Ȋw�K�ԓx�Ɋ��S�����A�ǂ���������Ȃ����������B�w�K�w���ĂɁu�H�ɂ��Ęb�������v�Ƃ��邪�A�b���������������Ă��Ȃ��̂ł���B�q�������̔������g�U�I�ŗ��܂��Ă��炸�A�b�̒��g���[�܂��Ă����Ȃ��̂��B

�@���t���g�ɋc�_��b�������̌o�������Ȃ��̂�������Ȃ��B�b���������u����v�u������v�Z�p���K�����Ă��Ȃ����Ƃ��l������B

�@�q���ɂ�������������悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�q���������Ă��������������������茩��߁A��l��l�̊w�K���ώ@�E�������A�Ӑ}�I�Ɏw�����邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�B�q���ւ̗���́A�Ӑ}�I�Ȏw���́A�ɉ������Ջ@���ςȑΉ��͂����߂���B

�@�q���̎v�l�𑣂��A������[�߂锭�₪���Ȃ��̂��C�|����ł���B�q�������ւ̌��t�|���Ɂu�`���Ȃ����v�^�̊w�K�����𑣂��w���������̂��ŋ߂̌X�����B

�@���ďW�c�v�l�Ƃ������Ƃ�����Ɍ���ꂽ�B�q�������̓e�[�}�⋳�t�̔���Ɋ�đ��l�ȍl�������R�ɏo�������A���p�A�����Ȃ�����悢�l���ݏo���Ă����B�܂��ɋ����I�őn���I�Ȋ������W�J����Ă����B

�@

�@�F�B�̈ӌ��́u������̋��ށv�ł���B�����̍l����⊮������C�������肵�āA���Ȃ̍l�����m�����邱�Ƃɐ��������B�b�����������͎����ƈ�����ӌ���F�߂��ł���A�܂����Ă���F�B�ɉ��������ł�����B�q�������͋��Ɋw�Ԃ��Ƃ̈Ӌ`��������������B�F�B�Ɗւ�荇���͂́A���l�Ȑl�X�ō\������Ă���Љ���Ă������߂ɕK�v�Ȏ�����\�͂̈琬�ɂȂ���B

�@�w�Z�ɂ�����b�����������̋���I�ȉ��l�����߂Ċm�F���A���t�͎q�������̑��l�Ȕ�����g�D����͂��������B

�@�@�@�@�@�@�@ �����ʐM�u���O����v���[���}�K�W�� 2011/2/10�@�@��332�����

�@

�@�\�z���Ă݂܂��傤�B

�@�\�z���Ă݂܂��傤�B

�@����̐ݒ������܂��̂ŁA���̂Ƃ���Ɉ��������ꂢ�Ȗ͌^�����܂��B

�@����̐ݒ������܂��̂ŁA���̂Ƃ���Ɉ��������ꂢ�Ȗ͌^�����܂��B �Ȃǂ�����A�g�������ł��B

�Ȃǂ�����A�g�������ł��B �n���Łi6�j�́u�k������v��g�ݍ��킹�邱�ƂŁC 1�N�Ԃɓ��{�S���Ŕ��������n�k�̊��������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��C���^�ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�u�k������v�������猩��ƁC

�n�ʂ̉��̂ǂ̂��炢�̐[���ɒn�k���N�����Ă��邩���ǂ�������܂��B�v

�n���Łi6�j�́u�k������v��g�ݍ��킹�邱�ƂŁC 1�N�Ԃɓ��{�S���Ŕ��������n�k�̊��������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��C���^�ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�u�k������v�������猩��ƁC

�n�ʂ̉��̂ǂ̂��炢�̐[���ɒn�k���N�����Ă��邩���ǂ�������܂��B�v