今後の予定

1 宮田中学校中間発表リハーサルなど

その前に、柴田先生により、「ゲーム機、スマホを知ろう」のお話も伺いました。

秋の宮田中学校の発表に、ぜひご参加ください!

2 関西大学初等部 第4回研究発表会報告 第407回 2月27日(木) 鈴木先生による模擬記者会見

第408回 3月13日(木) タイで活動した馬場さんの活動報告

2月14日に行う、宮田中学校 授業公開・講演会のリハーサルを見せていただきました。

|

|

|

|---|

秋の宮田中学校の発表に、ぜひご参加ください!

平成26年2月1日(土)に行われた関西大学初等部第4回研究発表会の様子を島原洋先生にまとめていただきました。

思考力をスキルととらえ、思考力育成を具体的に実践している数少ない実践校の研究発表会です。別紙で報告します。

研究主題 思考スキルの習得・活用をめざした授業デザイン

内容もすごいけど、このまとめもすごい。

あなたにできるか?

● 思考力を育成するための6つのスキル〈思考スキル〉

「比較する」「分類する」「関連づける」「多面的に見る」「構造化する」「評価する」

● 教科特有のスキルの明確化

・19のスキル(関大院生泰山氏らが学習指導要領及び解説から抽出‥‥これ,興味深い!)から

・妥当性,及び習得・活用のあり方についての検証

|

|

|

以下は略します。きっとネット上で公開されると思います。

関西大学初等部 http://www.kansai-u.ac.jp/elementary/

正三角形の面積の求め方をご存じですか?

正三角形の1辺の長さが整数であれば、その高さは無理数になります。

当然、小中学校では正三角形の面積を求める場面は登場しません。

ところが、江戸時代には、正三角形の面積を計算できたのです。

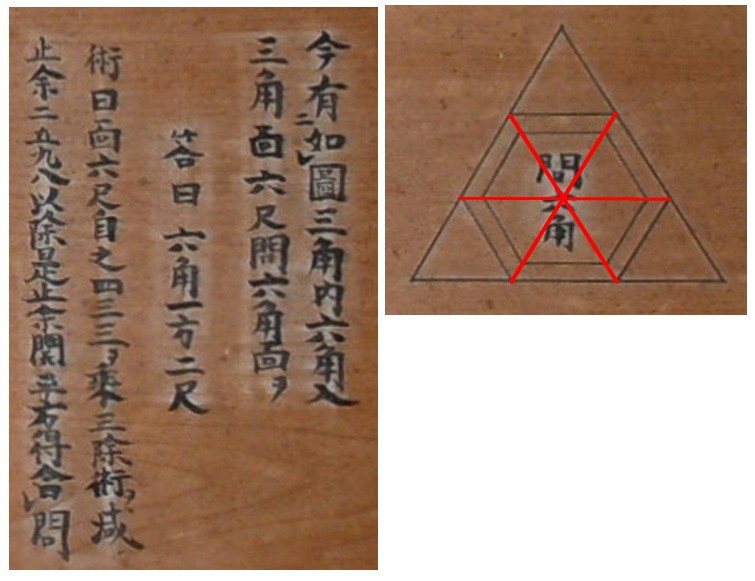

奈良市・円満寺の算額には、正三角形、正六角形が登場します!

【問題】

【問題】

正三角形の中にすっぽりと正六角形が入っている。

正三角形の1辺の長さが6寸のときの、正六角形の1辺の長さを求めよ!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

天保15年のこの算額では、この問題を正三角形、正六角形の面積を使って求めています。

定法 正五角形の面積

定法 正五角形の面積

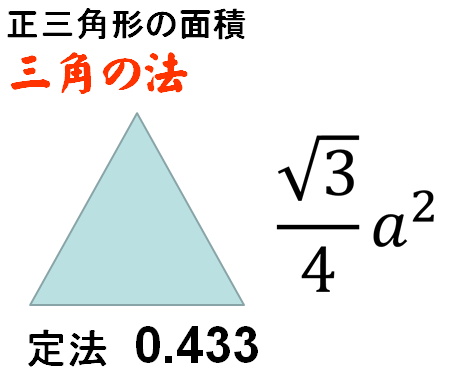

正三角形の面積の復習です。

小学校では、正三角形の面積を求める場面は登場しません。

どうしても√3 という無理数が登場するからだと思われます。

正三角形の面積の面積は、1辺の長さを2乗して、それに 0.433 をかけることで、およその値を知ることができます。

この 0.433 は「三角の法」と呼ばれています。

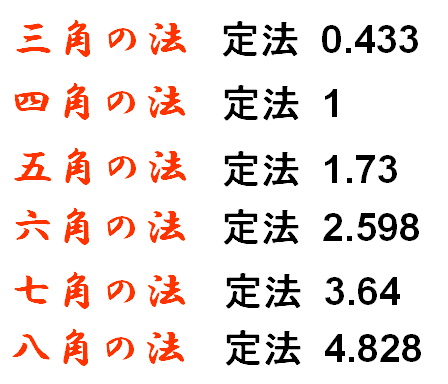

実は、「三角の法」と同様に、「五角の法」「七角の法」「八角の法」もあるのです。

形式はみな同じです。

1辺の長さの2乗に、ある数値をかけることで面積を求めます。

三角の法は、0.433 。

四角の法は、1 。これは、当然。

四角の法は、1 。これは、当然。

では、五角の法。

次に、六角の法。これは、三角の法に 6 をかけたものになります。

では、七角の法。

公式をみるとかなり難しいですが、定法を知っておけば簡単に面積を求めることができます。

最後に、八角の法は、これも√2を1.414とすると、

計算で求めることができます。2√2+2=4.828 です。

これを江戸時代の和算でやっていたのです。

出典 MM雑木話★#1634-2 定法 正五角形の面積?

出典 MM雑木話★#1634-2 定法 正五角形の面積?

4 「戦略的」教師教育ネットワークメールマガジン

「教師教育ネットワーク」(代表・上條晴夫)は教師教育研究の3分野である「教員養成・教員研修・教師教育者開発」を射程に収めつつ教育方法学・教育心理学、さらには現場実践の智恵などを結集し、「よき教師をすべての教室へ」という目的のため情報の交流&発信を行います。本MMでは「インクルーシブ」「リフレクティブ」「オルタネティブ」「プラクティカル」の4つをキーワードに発信活動を行います。

耳馴染みの薄い外来の言葉も多いわけですが、こうした言葉が、徐々にみなさんにとって耳馴染みの言葉になっていくことも企図しながら、執筆陣で進めて行くつもりです。

なお、発行にあたっての事務局体制ですが、代表兼編集長は上條晴夫(東北福祉大学准教授)、副編集長は石川晋(北海道上士幌町立上士幌中学校)、そして事務局長として長瀬拓也(岐阜県中津川市立加子母小学校)の3人で進めてまいります。

週一号のほぼ定期刊行を検討中です。

どうぞお楽しみに! (文責:副編集長 石川 晋)

◎「戦略的」教師教育ネットワーク

5 MM紹介

(1)知らなきゃ損する!面白法律講座 第694号

Q 第49回「強制執行では何をするの?(建物明渡し編)」

A 強制執行とは、私法上の請求権を国家権力によって強制的に実現する手続のことをいいます。例えば、AさんがBさんにお金を貸したとします。返済期日になっても一向に返す気がないBさんに腹を立て、AさんがBさん宅に侵入して家の中にあった現金を勝手に持ち帰ってしまった場合、捕まってしまうのはAさんの側です(このことを「自力救済の禁止」といいます)。

強制執行は、このような場合に、Aさんに代わって、強制的にAさんの権利を実現する手続です。

では、建物明渡し(略して「建て明け」といったりします)の実際はどうなっているのでしょうか。

強制執行を行うには、前提として

(1)債権者側(明渡しを求める側)に明渡しを求める正当な理由(債務名義。民事執行法22条)が必要です。通常は請求権を認めた確定判決がそれにあたります。これに加え、

(2)債務名義が確かに債務者に送達されたことを証明する書面(送達証明書)と

(3)強制執行ができるという証明書(執行文)も用意します。

これらを準備したうえで向かう先は、地方裁判所の執行官室です。執行官は裁判所職員ですが、国から俸給を受けるわけではなく、職務の執行によって得られる手数料を収入源とする独立採算制の職員です(執行官法7条)。

強制執行は、ある日突然行われるイメージがあるかもしれませんが、実際には予告(明渡しの催告。民事執行法168条の2)がなされます。とはいえ、この催告もかなり強制的で、債務者がいなくても開錠技術者(鍵屋)に鍵を開けさせ、建物の中に入って状況を確認し、引渡し期日と強制執行を行う日(断行日)を記載した書面を建物の中に貼り付けて帰ります。

断行日当日ですが、執行官のほか、債権者(代理人)、立会人、開錠技術者、執行補助者などが現場に立ち会います。さらに、執行を行う際に占有者が暴れるなどして妨害することを防ぐために、警察官が立ち会うこともあります(強制執行を妨害すると公務執行妨害罪となります)。

催告時と同様、建物に入れなければ開錠技術者に鍵を開けさせたうえで中に入り、もし中に人がいれば、安全を確保したうえで、外に出るように指示します。そして、価値のある動産があれば、補助者に搬出させます。

搬出した動産は、一定期間保管の後、占有者が取りに来なければ、売却または廃棄されます。最後に鍵を交換し、強制執行完了となります。

6 お役立ちWeb

(1)「OSAKA人権教育ABC Part4 ―人権教育としてのキャリア教育―」

ひと味違うキャリア教育実践書です。

(2)OSAKA人権教育ABC Part5−「子どもの学び・育ちをつなぐ人権教育の展開」調査・研究 http://www.osaka-c.ed.jp/jinken/jken_abc5/jken_abc5.htm

校種間連携がテーマで、中学校区内の幼保小中連携を目指しています。

(3)官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8

理解しにくい「律令制度下の官制」について説明されています。

(4)歴史関連サイト

戦国浪漫/戦国時代の総合サイト http://www.m-network.com/sengoku/

幕末サイト 世に棲む人々 http://www2.plala.or.jp/shyall/index.html

教師力アップセミナー予告

次回は佐藤正寿先生のセミナー

・平成26年2月16日(日)10時〜12時

佐藤先生 ブログ

地域の良さ・日本の良さを伝える授業